-

感染症等防止研修会

高齢者などが利用する社会福祉施設での感染症などの防止方法を学ぶ研修会が5日、伊那市役所で開かれた。上伊那の社会福祉施設の職員など100人ほどが参加した。

これは、インフルエンザや食中毒などが流行る時期になり、抵抗力の弱い高齢者などがいる施設で蔓延しないようにと、上伊那地方事務所などが開いた。

冬場に多く発生している「ノロウィルス」は、昔はカキなどの2枚貝が感染の主な原因だったが、去年の状況などを見ると、調理や嘔吐物の処理をした人を介しての感染が多いという。

そのため、感染を防ぐには日頃からこまめに手を洗うことが重要だ竏窒ニ説明していた。

また、発生が心配されている新型インフルエンザについては、県が試算した患者数などの数字が示された。

それによると、もし新型インフルエンザが発生した場合、上伊那では医療機関を受診する患者は2万6千人ほどとされ、そのうち200人ほどが死に至る可能性があるとされている。

新型インフルエンザについては詳しく分かっていないが、予防方法については消毒やマスクなど普通のインフルエンザと同じ対応が有効ではないか竏窒ニされている。

説明した職員は、「新型インフルエンザは同時多発的に起こるだろう。外部からの応援が来ないものとして、各施設で対応策を話し合って欲しい」と呼びかけていた。 -

上農生が園芸作物販売

南箕輪村の上伊那農業高校の生徒が5日、伊那中央病院の玄関前で、授業で育てたシクラメンや野菜を販売した。

販売したのは園芸科学科の3年生17人。シクラメンやネギ、キャベツ、白菜、リンゴを安く提供した。

販売体験は授業の一環で、生徒たちは野菜などを買い求めにきた地域の人たちに笑顔で応対していた。

上伊那農業高校は、伊那中央病院とボランティア活動や、栽培した作物の販売場所を提供してもらうなどの連携をしていて、病院祭のほか、毎年この時期にも販売をしている。

ある生徒は、「上農の味を知ってもらういい機会だと思う」と話した。

販売コーナーには次々と人が訪れていて、シクラメンを2鉢購入したある女性は、「生徒さんの育てたきれいなシクラメンが安く買えてうれしい」と話していた。 -

信州ボタニカルアート同好会展示

植物の花や葉などを緻密に描くボタニカルアートの作品展が、伊那市の伊那図書館で開かれている。

会場には、会員14人の作品40点ほどが並んでいる。

ボタニカルアートは、植物を題材に、正確に形や美しさを表現するもので、図鑑に使われるような絵。

辰野町の豊南短大の公開講座がきっかけで集まった信州ボタニカルアート同好会上伊那支部が作品展を開いた。

会員は、家事や仕事の合間に作品を作っていて、植物の質感など見たままを表現することを日々勉強している。

色づけは、水彩絵の具の中でも透明感があるものを使っていて、塗り重ねて下の色を透かせることで、色の深みを出している。

ある会員は、「絵を描いてみると、普段見ているようで、きちんと植物を見ていなかったと気付いた。新たな発見もあり楽しいです」と話していた。

この作品展は7日(日)まで。 -

明かり楽しむ陶灯展

趣味で陶芸に親しんでいる南箕輪村の男性2人が、大芝の湯で陶器のランプシェード作品展を開いている。

展示をしているのは、南原の飯島英之さんと大泉の清水信衛さん。2人は村の公民館講座で陶芸を学んだ仲間で、それぞれ自分の陶房を構えて作品づくりを楽しんでいる。

陶の灯り「陶灯展」は今年で6回目を迎えた。

作品はフクロウやトンボ、花火などさまざまな模様になるように穴を開けて焼き上げた陶器のランプシェードで、中に電球を入れて明かりをともしている。

今回は、およそ30点展示していて、「穴からもれる明かり、壁に映る光の模様など幻想的な光を楽しんでほしい」と話している。

作品展は28日まで。 -

いなし出会いサポートセンター利用好調

11月4日から業務を開始した「いなし出会いサポートセンター」。この1カ月で新規利用者が88人、相談件数は延べ108件と順調な滑り出しをみせている。

親しみやすい口調で電話応対しているのは、伊那市社会福祉課の職員で、出会いサポートセンターの八幡善弘さん。

市町村が主体となって結婚推進事業を展開するのは県内では2例目。

伊那市は、進行する少子化に歯止めをかけようと結婚推進事業を重要な施策に位置づけた。

今年11月、いなっせ5階に結婚相談の総合窓口となるいなし出会いサポートセンターを開設。市内在住者や伊那市に勤務する20歳以上の独身者を対象に、結婚相談や出会いのきっかけづくりなどの縁結びを支援している。

事業開始から1カ月、新規利用者数は88人、相談件数は男性72件、女性36件の合わせて108件にのぼった。

1カ月を過ぎ、課題も浮き彫りになってきた。

市が主体となっているため、広域的な対応が難しく、相談があっても断る場合が数多くあるという。

こうした市町村や関係する団体の要望にこたえていこうと、県も動き出している。

5日は、伊那合同庁舎で上伊那を単位とした出会いイベントのプロジェクト会議が行われた。

県職員や伊那商工会議所、辰野町の社会福祉協議会職員が出席し、来年1月から2月にかけて行なわれるイベントの打ち合わせをした。

6日に伊那商工会議所青年部が主催する出会いイベント「ウィンターパーティー」は、男性・女性とも募集を上回る状況だという。

しかし限られたエリアの中で結婚相手を探すのは限界があり、行政の枠を超えた連携体制の整備やそれぞれの機関の役割分担の明確化、また全県的なサポート体制の構築がこれから求められそうだ。 -

伊那ケーブルテレビ12月1ch座談会は「産学官連携による人材育成」テーマに

伊那ケーブルテレビの自主放送番組1ch座談会の12月放映号は「産学官連携での人材育成」をテーマに収録した。ハローワーク伊那(伊那公共職業安定所)の野口博文所長、箕輪進修高校の荒井和人校長、伊那市教育委員会の北原明教育長がゲスト。地域産業経済誌ゴーシュの毛賀沢明宏編集長が司会を務め、厳しい経済雇用情勢の中で働く意義、素晴らしさをどう次代につなげていくか現状の取り組みを交えて意見を交わした。6日午後2時を皮切りに、12月の毎週土、日に放送する。

-

伊那市保健委員会連合会が寄付

伊那市保健委員会連合会は4日、11万6千2百円を伊那市に寄付した。連合会の役員有志5人が市役所を訪れ、小坂樫男市長に寄付金を手渡した。

保健委員会では、今年10月に開かれた「い縲怩ネちゃん広場」のフリーマーケットに参加していて、雑貨や古着などを販売した。

今回はその売上を伊那市に寄付した。

清水嘉子会長は、「みんなの協力があってこれだけの金額になった。有効に使ってほしい」と話していた。 -

「定額給付金」説明会

政府の追加経済対策「定額給付金」について県は4日、市町村の担当者を対象に説明会を開いた。

3日県庁で開かれた説明会に引き続き、4日は伊那市役所で説明会があり、35市町村から関係部署の職員80人ほどが参加した。

説明会では、県の市町村課から事務的な手続きについての概要が示された。

今回の概要はたたき台で、詳細が詰まっていない段階でもあり、説明会は市町村の意見を参考にする目的もある。

説明会後の質疑応答では、「交付対象者が亡くなった場合はどのようにしたらよいのか」「準備をすすめて、もしも定額給付金が支払われないことになったら、準備にかかった費用は国が負担してくれるのか」といった意見や質問が出されていた。

伊那市の職員は、「現金での支給ではなく、平成10年度の地域振興券のような商品券での交付はできないか」と質問した。

これに対し県は、「国は商品券の交付は想定しておらず、あくまでも現金での支給をお願いしたいとしている」とした。

伊那市の小坂樫男市長が、現金での支給より商品券のほうが地域振興には役立つとの考えを示していることや、市長会でも同様の意見が多かったとして、伊那市の職員は、「現金以外の交付も考えていただきたい」と要望していた。

説明会の後、伊那市の職員は、「今回の事務手続きは莫大で、市町村としてとまどいはある。粛々と進めなければならないが、市としての考えは要望していきたい」と話していた。 -

農業生産資材価格高騰対策

JA上伊那が総額2億8千万円の農家支援農業肥料や家畜飼料などが値上がりする中、JA上伊那は、総額で2億8千万円の農家支援を行っていく方針を示した。4日開いた記者会見で、宮下勝義代表理事組合長が明らかにした。

穀物価格の高騰や原油の値上がりの影響で、農家経営は今、過去にない厳しさとなっている。

こうした事態を受け、JA上伊那では、年度当初から支援策を行っているが、これから冬場となり、燃料費の増加などさらに負担が増えることから、さらに支援を充実させ農家を支援していくため、今回の対策を打ち出した。

具体的には、今年の7月から大幅に値上がりしている肥料や、段ボールなどの資材購入費の値引きなどをこれから新たに実施していく。

家畜飼料の購入に関しては、これまでも費用の一部補てんを行ってきたが、補てん額をさらに引き上げ、対応する。

重油や灯油などといった農業用燃料の購入についても購入費の一部を補助する。

今回の対策は来年2月まで行う予定で、これに充てる財源は、経営コストの節減やJAグループ全農の支援、JA上伊那独自の積立金の取り崩しなどで対応するという。 -

ごみ処理施設北新区地元懇談会

新しいごみ処理施設の建設候補地となった伊那市富県北新区で3日夜、地元住民と伊那市、上伊那広域連合の3者が懇談した。

懇談で小坂市長は改めて、今年度中に環境アセスメントに入りたい竏窒ニ話した。

懇談会には、およそ40人の地元住民が参加した。

施設の建設が周辺の環境にどのような影響があるのか調べる環境アセスメントについては、住民から「アセスが行なわれれば、そのまま施設建設が進むのではないか」との質問が出された。

これに対し広域連合は、「まず、アセスをすることに合意いただき、アセスは行う。その結果を区民のみなさんに了承してもらったうえで、建設に移るようにしたい」と話した。

また小坂市長に対して、「環境アセスメントに入る時期はいつを考えているのか」、「仮に建設用地が1区のみになった場合でも、桜井区、北新区、両方の合意を得るのか」という質問が出された。

これに対し小坂市長は、「現在の焼却施設が老朽化していることを考えても、できるだけ早く新しい施設が必要。しかし、今後の予定ではアセスに2年、施設の建設に5年と長い年月がかかる。アセスはできれば年度内にお願いしたい」と話した。

また地元合意については、「どこへ配置するかは今後の問題。現状では、候補地となっている桜井区、北新区、両方の合意をいただくことで進めている」と話した。

北新区では今後も行政側と懇談を重ね、北新区としての考えをまとめていきたい竏窒ニしている。 -

かまどで蒸した米でもちつき

伊那市の竜南保育園の園児は3日、かまどを使って米を蒸す昔ながらの方法で餅つきをした。

竜南保育園では、子供達に昔ながらの方法で米を蒸し餅つきを楽しんでもらおうと、保護者の協力を得て去年からかまどを使っている。

蒸し上がりが近づき、かまどから沢山の湯気が出ると園児達は「煙がもくもく出ている」「お米の匂いがする」などと話していた。

米が蒸し上がると、みんなで餅つきをした。

かまどは良く火が通るので、なめらかな餅ができるという。

間山静園長は「伝統も経験することが大事。大きくなった時に、楽しかった思い出として思い出してもらいたい」と話していた。

出来上がった餅は、あんこやきなこをまぶし、お昼の時間に味わった。 -

高遠高校で韓国料理の調理実習

伊那市の高遠高校の生徒が3日、韓国人の講師を招いて韓国料理に挑戦した。

調理実習をしたのは福祉コースの3年生22人。

宮田村在住の白定燕(ペク・チョンヨン)さんを講師に迎え、韓国で一般的な家庭料理、ビビンバとチヂミを作った。

介護職を志す生徒も多い福祉コースでは、食事作りや栄養管理などについて学ぶ授業もカリキュラムに取り入れている。

この日の調理実習はこの一環。

最近日本でも韓国の料理が一般的に食べられるようになってきていることから、調理方法を学び、介護の現場でこうした料理を取り入れてもらおう竏窒ニ、この実習を企画した。

生徒たちは白さんの指導を受けながら、ニラやニンニク、モヤシなど、さまざまな野菜を調理し、韓国料理を完成させていた。

白さんは、「韓国は近くて遠い国。調理を通じて、韓国を身近に感じてもらえれば」と話していた。 -

高遠中学校のキャリアスタートウィーク

08年度の実施報告

伊那市高遠町の高遠中学校では、地域ぐるみで子ども達の仕事への意識を育てるキャリアスタートウィークを実施している。

3日夜は、キャリアスタートウィーク実行委員会が高遠中で開かれ、学校職員やPTA、商工会職員などが参加して、今年度の実施報告などをした。

キャリアスタートウィークとは、文部科学省から指定を受けた中学校が、地域の事業所の協力を受け、5日以上という長期間の職場体験を行うもの。

高遠中では、長期間の実施は企業側の負担が大きくなるということで、6月と10月の2回に分けて行っている。

また、将来について親子で考え、働くことの意味や希望する職種への理解を深める機会としても活用されている。

実行委員会では、キャリアスタートウィーク実施後の生徒や保護者、事業所に対するアンケートの結果も公開された。

「体験が充実していたか」という生徒への質問では、ほぼ全員が「充実していた」と答えている。

保護者に対する「体験を通して子どもの成長を感じたか」という質問では、92%が「成長を感じた」と答えた。

また事業所に対する「来年以降協力するか」という質問では、100%近くの事業所が「協力したい」と答えている。

高遠中では今後、キャリアスタートウィークへの理解を深めてもらえるよう、地域の事業所などに呼びかけていくという。 -

伊那図書館のクリスマスツリー

「飾り提供して」

伊那市立伊那図書館では、市民にクリスマスツリーの飾りの提供を求めている。

伊那図書館の1階ロビーには、高さ5.5メートルのクリスマスツリーが1日から設置されている。

ツリーはツガの木で、伊那市西町の河野義直さんが寄付した。

例年は2メートルほどのツリーを設置するということで、例年より2.5倍大きなツリーに、飾りが足りなくなった。

そこで伊那図書館では、飾りの提供を市民に呼びかけることにした。

家庭で必要なくなった飾りなど、どんなものでもよいという。

クリスマスツリーは12月28日まで設置されていて、図書館では設置期間中、飾りの提供を受け付けている。 -

宮田村商工会青年部の歳末慈善パーティーは「エコはし」で、西駒郷利用者と一緒にてづくり

宮田村商工会青年部(小田切等部長)は6日開く恒例の歳末慈善パーティーの会食で、使い捨てのわりばしに替えて、村内の風倒木を加工した「エコはし」を用いる。地元にある県の知的障害者総合援護施設「西駒郷」の利用者と一緒に手づくりしたもの。部員たちは「環境も考えながら自分たちが住む地域を見直すきっかけにもなる」と交流を深めながら、丁寧に仕上げた。

材料は風雨などで倒れた村内のヤナギの木。8月に切り出して準備を進めてきた。

実際の製作は青年部員が西駒郷を訪れて利用者と共同で作業。できばえを見せ合いながら楽しく談笑するなど、ふれあう姿もみられた。「これを機会にもっと仲良くしていけたらいいですね」と実行委員長の吉沢賢治さんは話した。

売り上げのなかから村の福祉などへ寄付を行っている歳末慈善パーティーも43回目。今年の会食メニューにはとうふやマスのくんせいなど地元の名物を使ったオリジナルの「特産品御膳」を用意する。「宮田の若者たちがつくった地元材のはしで、郷土のおいしい料理を存分に味わってもらえたら」と吉沢さんら青年部員は準備に余念がない。 -

セイコーエプソンに学ぶ環境経営セミナー

環境問題に取り組む先進企業セイコーエプソンの事例に学ぶ環境経営セミナーが4日、伊那市内であった。県テクノ財団伊那テクノバレー地域センターと世界一を目指して行動する上伊那地域企業の会の共催で、経営者や各企業の担当者ら約70人が参加した。セイコーエプソン地球環境推進部の田中規久部長が講演し、使わない照明の消灯を励行しただけで電気代が半減した実例など紹介。企業単体で取り組むだけでなく社会を巻き込んだ協調性ある活動が必要とも指摘し「自分たちができることを業務にもおきかえながら行うことが大切。いずれ業務の達成感が環境の達成感になるようなれば」と話した。

同社は地球環境の将来を見越して全社あげて環境への取り組みを推進。以前に経営トップの強い意志でフロンガス全廃を4年で達成した実績もあり、田中部長は「大きな目標を掲げて活動するのは弊社の原動力。目標が高いと意識を抜本的に見直すことにもつながる」と説明した。

設計段階からユーザーが利用して廃棄するまで、全てにおいて環境を考えてものづくりを行っているとも言及。製品とそれを製作する機械に至るまで、ものを小さくして省力化を図るダウンサイジングを徹底しているともふれ「小さくなれば軽くなり消費電力は少なくなり、輸送費だって安くなる。全てが環境負荷の軽減につながっています」と続けた。

消費電力が多いクリーンルームも局所的なクリーンを導入して省力化を図っているほか、将来的には工場も小さな施設にしていきたい考えを説明。生産プロセスを抜本的に見直し、常に効率化を図っているセイコーエプソンの姿を紹介した。 -

ノロウイルス食中毒注意報 全県に発令

県衛生部は3日、ノロウイルス食中毒注意報を全県に発令した。

食中毒を防ぐため、手洗いなどを心がけるよう呼びかけている。

県では、食中毒を防ぐ対策として▽石けんで手をよく洗う▽料理は十分に火を通す▽ノロウイルス食中毒になった患者の嘔吐物などを処理する時は、汚染が広がらないよう使い捨ての手袋を使い塩素消毒する竏窒ネどの方法を挙げている。 -

長野県エースドッジボール大会上伊那地区予選

長野県エースドッジボール大会上伊那地区予選が29日、伊那市の勤労者福祉センター体育館などで開かれた。上伊那地区の小学生19チームが参加し、学年ごとに試合を行った。

エースドッジボールは岡谷市発祥のスポーツで、一般的なドッジボールのルールに加え、各チームのエースマンがアウトになった回数などで勝敗を決する。

試合の結果、伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、3年の部で箕輪中部小学校、5年の部で伊那北小学校、6年の部で箕輪東小学校の各チームが優勝している。

優勝チームは7日に岡谷市で開かれる県大会に出場する。 -

伊那中央病院での出産費用引き上げの見通し

伊那中央病院での出産時にかかる費用が、来年1月1日から引き上げられる見通しとなった。

伊那中央病院では、一回の分娩にかかる費用は、分娩料、入院費など含め平均で約34万円だったが、改定後は約41万5千円となる。

改定の主な理由は▽来年1月1日から産科医療補償制度が実施され1回の分娩につき3万円の掛け金が加算されること▽これまで一回の分娩につき約4万円出ていた赤字を解消すること▽県内の他の病院との均衡を図ること竏窒ニしている。

料金改定の内訳は▽分娩料12万円が14万円に、双子の場合は18万円が21万円に▽新生児管理保育料が日額4千円から8千円に▽妊婦検診料金3500円が6千円竏窒ニなっている。

分娩料を引き上げる条例改正案は12月24日の伊那中央行政組合議会に提案され、可決されれば、来年1月1日から実施されることになっている。 -

羽広菜の味噌漬け作業最盛期

伊那市西箕輪羽広で栽培された羽広菜の味噌漬け作業が最盛期を迎えている。

3日は伊那市西箕輪の、みはらしファーム漬物加工場で、羽広菜生産加工組合の組合員5人が味噌漬けの作業にあたっていた。

羽広菜は伊那市の羽広に伝わる伝統野菜で、今年9月に種をまいたものを収穫しカブの部分を味噌に漬け込む。

味噌のほか塩や砂糖、地元産の酒粕で漬け込み、数日間ねかせる。

今年は気候がよかったことなどから例年より出来がよいという。

味は辛味があり歯ざわりがやわらかいのが特徴。

羽広菜は去年、県から伝統野菜の継承と地域振興を目的とした伝統野菜に認定されている。

羽広菜生産加工組合では、「地域に伝わる伝統野菜を地域の外にも広めていきたい」と話している。

羽広菜のかぶ漬けは250グラム入り300円で、みはらしファームのとれたて市場や直売所などで販売されている。 -

大芝高原味工房の運営について答申

南箕輪村大芝高原利活用等審議会は3日、大芝高原に建設中の味工房の運営などについて唐木一直村長に答申した。

審議会の伊藤幸雄会長が南箕輪村役場を訪れ、唐木村長に答申書を手渡した。

味工房について審議会では、大芝高原の情報発信の場となるとともに、大芝高原のブランド化に力を入れ民間感覚を取り入れた運営となるよう取り組んでもらいたい竏窒ニしている。

審議会では意見として▽若い人が働ける場所となるよう労働条件を見直すこと▽味工房を村内外へ発信していくためセンスを持った責任者をおくこと竏窒唐ーている。

また大芝高原らしい商品の開発など、大芝高原一帯や味工房製品のブランド化に力を入れるべきだ竏窒ニしている。

ほかに、飲食コーナーは民間に委託されることから、商品の販売とレジを共有するなど協力体制をしっかりとるべきだ竏窒ニしている。

答申を受けて唐木村長は「大芝の自然を守りながら、観光の促進を図っていきたい。答申を尊重し施設が負の遺産とならないよう努めていきたい」と話していた。 -

アルパ奏者エレナ冨岡さんが本場の音楽祭で2位

伊那市西箕輪のアルパ奏者エレナ冨岡さんが、パラグアイで開かれた音楽祭で2位になった。

音楽祭は11月に南米パラグアイ共和国で開かれた。

アルパはパラグアイの民族楽器で、音楽祭には20人以上が出場した。

音楽祭は外国人を対象にしたものと、パラグアイ人を含めた部門の2つがあり、エレナさんはその両方で2位となった。

エレナさんは松本市に住んでいた十数年前にアルパに出会い、それ以降、国内をはじめパラグアイなど外国でも演奏会を開くようになった。

音楽祭には一生のうち一度しか出場できないという決まりがあるということで、エレナさんはアルパの本場でその腕前が認められたことを喜んでいる。

エレナさんは23日に伊那市のいなっせでコンサートを開く予定で、「多くの人にアルパの魅力に触れてもらいたい」と話している。 -

「障害者週間」

障害者福祉施設の手作り品販売

3日から9日までの障害者週間に合わせ、伊那合同庁舎のロビーでは、障害者福祉施設の手作り品が販売されている。

庁舎2階のロビーには昼休みに合わせ共同作業所などのブースが設けられた。

この販売会は、共同作業所や授産施設の製品を多くの人に知ってもらい、障害者の社会参加を支援しようと、今年初めて上伊那地方事務所が開いた。

各ブースには、手作りのカレンダーや箸入れ、クッキーなどが並べられた。

また、今年初めて上伊那にある障害者施設が共同で年賀状の制作を行っていて、その注文も受け付けていた。年賀状は施設利用者がデザインしたもので、印刷代が一部50。12月24日まで各施設で販売する。

施設利用者の一カ月の工賃は、県の平均で1万500円。各施設では工賃アップのために新商品の開発などを行っているが、販路の拡大が大きな課題となっているという。

上伊那地方事務所では、「どのような物を作っているのか知ってもらい、多くの人に買ってもらうことで、障害者の自立につなげていきたい」と話していた。

この販売会は土日を除き9日まで開かれている。 -

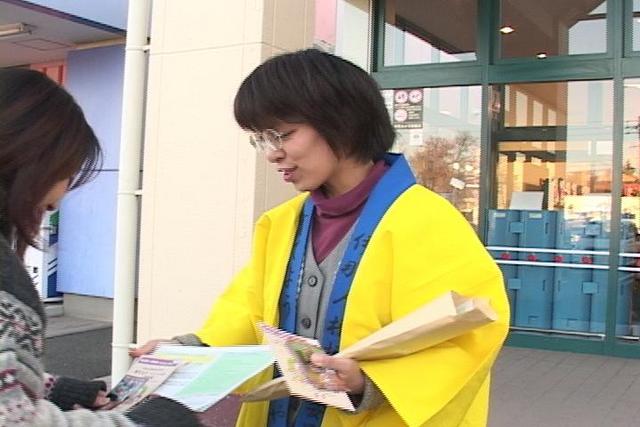

「人権週間」で街頭啓発

4日から10日までの「人権週間」を前に1日、南箕輪村で街頭啓発が行われた。

この日は、南箕輪村のスーパーで、人権擁護委員など3人が人権差別のない社会づくりを呼びかけるチラシを買い物客に配った。

12月10日は国際連合が定めた「世界人権デー」。

4日から始まる人権週間では、高齢者や子供、障害者、HIV感染者などへの偏見や差別をなくし人権意識を高めようと、啓発活動が毎年行われている。

また、市町村ごとに相談窓口が設けられることになっていて、関係者は「多くの人に人権について考えてもらい、もし問題をかかえているなら、一人で悩まず相談に来て欲しい」と話していた。

街頭啓発は10日まで、上伊那の市町村ごとに実施されることになっている。 -

ファミリークッキングで料理楽しむ

親子で料理を楽しむ「ファミリークッキング」が30日、南箕輪村の保健センターで開かれた。9組の親子が集まり、スープカレーや水菜サラダなどを作った。

ファミリークッキングは、南箕輪村の食生活改善推進協議会が小学生の親子を対象に毎年企画している。

調理を通じて食への関心を深めてもらうことを目的としていて、リンゴをウサギの形に切る飾り包丁にも挑戦した。

子供たちは慣れない包丁に悪戦苦闘していたが、母親に協力してもらいながら慎重にリンゴに包丁を入れ、ウサギを完成させた。

南箕輪村食生活推進協議会の倉田和子会長は、「料理を楽しみながら、日ごろの食事に関心を持ってほしい」と話していた。 -

経営革新塾閉講、若い経営者の新たな力に

伊那商工会議所主催で4年目を迎えた「経営革新塾」は全9回の講義を終え、受講した若手経営者ら17人が修了した。マーケティングから現場改善まで幅広く生き残りの戦略を学習。同商議所は「厳しい状況下にあるが、学んだ経験と自社の強みをいかして企業発展してもらえれば」と話している。

約1カ月間の集中講座。著名な経営者ら多彩な講師陣を迎え、企業として体質を強化する術をあらゆる角度から学んだ。

最終回はコンサルタントの長野修三さんを講師に実践に向けた計画「アクションプラン」づくりに取り組み、自社の将来的な企業プランを実際に描いた。 -

制度資金に長期返済対応の借り換えメニュー、宮田村が中小企業の資金繰り支援で

宮田村は景況感悪化に伴う中小企業の資金繰り対策として、村商工業振興資金(制度資金)を利用している事業所の長期返済に対応する借り換えメニュー「特別経営安定対策資金」を設けた。最長7年の返済期間と今利用している制度資金からの借り換え一本化を可能にすることで、「月々の返済額を減らすこともでき、資金繰りに悩む企業の負担軽減を図りたい」と村産業建設課は説明する。

2007年3月以前に村の制度資金を借り入ていることが主な条件。同課によると200件ほどが対象になるとしている。借り換えにより実質的に返済期間を延長することで、経営の安定化を促していきたい考えだ。問い合わせは村産業建設課85・5864まで。 -

箕輪町議会12月定例会開会

箕輪町議会12月定例会が2日開会し、15議案が提出された。

一般会計の補正予算案は、5155万1000円を追加するもので、工場の設置などに対する補助金の増額およそ1238万円、箕輪ブランド開発商品化の補助金45万円など。

また、住基カードに図書館カード機能をもたせる機械の設置のため、ケーブル敷設工事費としておよそ34万円も盛り込んでいる。

箕輪町議会12月定例会は8日、9日に一般質問、15日に委員長報告、採決を行い閉会する予定。 -

箕輪西小学校展

箕輪西小学校の学校展が、箕輪町文化センターで開かれている。

毎年恒例の学校展だが、今年は箕輪中部小学校からの独立50周年の記念展になっている。

50周年記念式典のステージバックに使った作品は、児童全員が未来の自分を描いた。

記念行事の写真や記念誌の一部のほか、学年ごとに授業で作ったコルクボードやワイヤークラフトなど、児童の力作が並んでいる。

箕輪西小学校の展示は4日まで。 -

野沢菜収穫

南箕輪村大泉の畑で29日、野沢菜の収穫体験が行われた。

この収穫体験は、大泉営農組合が毎年開いている。

野沢菜は無農薬で栽培していて、今年は天候に恵まれ大きく育ち、出来はいいという。

体験に訪れた人たちは、次々と野沢菜を引き抜いて、株を切り落としていた。

1束およそ5キロずつの販売で、2束から3束収穫していく人が目立った。

訪れたある女性は、「とてもいいお菜でうれしい」と話していた。

1712/(水)