-

金融庁参事官が改正金融機能強化法を事業者や金融機関などに解説、中小企業支援に軸足と強調

伊那、駒ヶ根両商工会議所などは13日、金融庁の職員を講師に迎え、中小企業向け融資の円滑化を定めた改正金融機能強化法などに関する説明会を伊那市役所で開いた。管内金融機関のほか、事業者、行政など約150人が出席。12日に成立したばかりの同法は、公的資本注入により金融機関の経営基盤を安定させ、中小企業への貸し渋りなどを防ぐねらいがある。金融危機の不透明な状況下で貸し出しにつながるか懸念も指摘されるが、同庁総務企画局の小野尚信用制度参事官は「決して金融機関を救済するものではない。中小企業への貸し出しを明確にして資本注入のための審査基準としている」と強調した。

「中小企業に重きの軸を置いているのがポイント」と繰り返し、金融検査マニュアルの改訂により中小企業向け融資の貸し出し条件緩和措置も行っていると解説した。

計画を立てて経営改善の見込みがあれば不良債権にならない取り扱いを拡充したとふれ「決して分厚い計画書などが必要なわけではない」と説明。会場に出席した金融機関に対しても「借り入れている企業と2人3脚でつくりあげてほしい」と協力を求めた。

また、大臣目安箱なども設けて金融円滑化の監視を強化しているとも説明。保険会社の保険金不払い事件も投書から発覚したと例にあげたうえで、貸し渋りなどがあった場合などの情報提供を求めた。 -

みろくそば祭り

伊那市高遠町の弥勒で7日、そば祭りが行われ、多くの人が打ちたてのそばを味わった。

この日は約500食のそばが用意され、家族づれなど多くの人が、今年の新そばを味わった。

このそば祭りは、地域で使われなくなった畑や田んぼを有効利用するためソバを育てている「みろくそばの会」が開いた。

会では今年8月に種をまき、草刈りなどを協力して行って10月に収穫をした。台風などの被害もなく、今年は出来が良いという。

そばを打つのも会員同士で教え合い、そば祭りでは、1食500円でふるまった。

12年前から毎年行っていて、年々訪れる人も増えているという。

みろくそばの会会長の池上裕敏さんは、「口コミの影響もあって毎年好評を頂いている。来年以降も変わらずに続けていきたい」と話していた。 -

東アジアの留学生が箕輪中学校で授業に参加

インドネシアやインド、オーストラリアからの留学生が10日から、箕輪中学校を訪れ、生徒たちと授業を受けている。

10日は、箕輪中学校の授業に4人の留学生が参加した。

1年2組の美術の授業には、オーストラリアからの留学生2人が参加し、漢字を使ってデザインをする授業を受けた。

留学生は、国が進める東アジアを中心とした海外の青少年との交流事業の一環で日本に来たメンバーで、財団法人AFSの支援でホームステイをしながら4日間、日本の学生と交流をする。

2年3組で歴史の授業を受けたインドネシア出身の高校生アヤ・ディニー・ザギャーさんは日本の学校の様子について「授業中はとても静かで、丁寧に教えてもらえるので、勉強するのにとてもいい場所です」と話していた。

留学生は11日も箕輪中学校で勉強し、12日は伊那北高校で、14日は東春近の公民館で地域の高校生と交流する予定。 -

伊那市学校給食調理施設ブロック別センター化の方針

伊那市の学校給食調理施設について、ブロック別のセンター化を進めたいとの方針を示していた伊那市教育委員会は、市議会12月定例会一般質問3日目の11日、改めてセンター化を進めていく考えを示した。

計画案では、中学校区単位を基にしたブロック別のセンター化で、各学校に設置した施設で調理する自校方式と、センター方式の両方の利点を組み合わせた方式としている。

教育委員会によると、去年11月に市学校給食施設整備推進委員会を立ち上げ、今年4月に計画案がまとまったという。

老朽化している施設からセンター化したい考えだが、地元での話し合いは早くても来年度以降になる予定。

市議会一般質問で小坂樫男市長は、計画案のセンター方式について「メリットのほうが多い。今後、関係者によく理解してもらい、意見を集約して改修、センター化を進めたい」と答えた。

北原明教育長も、「保護者や学校、給食関係者、市民から広くご意見をうかがい事業を進めたい」と話した。 -

上伊那高等学校美術展開催

上伊那8つの高校の美術部に所属する生徒などの作品展が11日から、伊那市の県伊那文化会館で始まった。

この上伊那高等学校美術展は、今回で47回目を迎える。

会場には、上伊那8つの高校から美術部で活動している生徒を中心に、およそ100人が作品を出品している。

会場には油絵を中心に、イラストや陶芸など150点ほどが並んでいる。

出品している高校生は、「自由な感覚で好きなものを描きました」と話していた。

この上伊那高等学校美術展は14日まで。最終日には、美術教諭らによる品評会も行なわれるという。 -

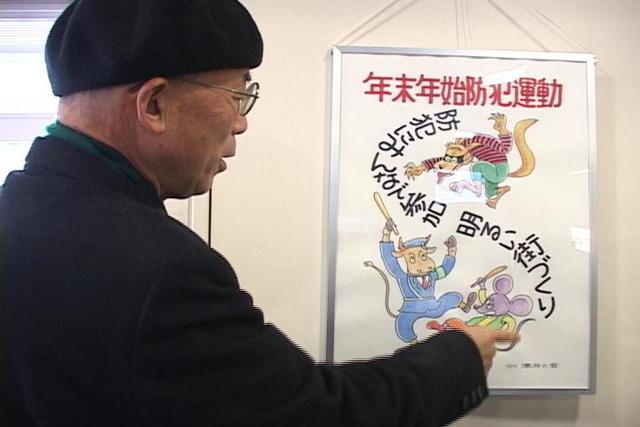

満月の会が防犯呼びかけるパネル寄贈

11日から、年末の特別警戒が始まった。

伊那市の満月の会は、防犯を呼びかけるパネルをいなっせに寄贈した。

寄贈したのは、世の中を明るくするため活動している髪の毛の薄くなった人たちで作る満月の会。

メンバーの一人である漫画家の橋爪まんぷさんがイラストを担当し、この日、いなっせ管理組合の松沢一男理事長にパネルを手渡した。

パネルは、1階ロビーに展示された。

今年の干支ネズミと、来年の干支である牛が、共に犯罪を追い払う絵が描かれている。

満月の会では、「パネルと私達の頭を通して、世の中を明るくしたい」と話していた。 -

伊那ライオンズクラブ 共同作業所通所者とクリスマス会

伊那ライオンズクラブは11日、伊那市の共同作業所の通所者などを招いてクリスマス会を開いた。

伊那市の福祉まちづくりセンターでクリスマス会が開かれ、市内の5つの共同作業所の通所者が参加した。

企画しているのは伊那ライオンズクラブで、今年で4年目になる。

ライオンズクラブからは、ケーキやポップコーン、軽食などがふるまわれた。

また、ハーモニカ演奏にあわせて、サンタクロースに扮したメンバーが登場。通所者に文房具やお菓子をプレゼントした。

伊那ライオンズクラブの吉沢文男会長は、「会を重ねると、お互いに顔を覚えて、交流が進んでいると感じる。喜んでいる顔を見るとうれしい」と話していた。

クリスマス会では、踊りや歌なども披露され、参加者が楽しい時間を過ごしていた。 -

親子が小麦粘土で遊ぶ

伊那市富県の子育て支援センターの講座「小麦粘土で遊ぼう」が11日開かれ、入園前の親子22組が参加した。

富県子育てセンターでは月に2回、さまざまな講座を開いていて、小麦粘土で遊ぶ企画もその講座の一環。

粘土は、小麦粉に水や油、食紅を加えて作るもので、口に入っても安全。子どもたちは、カラフルな粘土をちぎったり丸めたりして楽しんでいた。

参加したある母親は、「小麦粘土は販売もされているが、自分で作ればさらに安心なので、作ってみたい」と話していた。 -

高遠町子育て支援センター移設の方向

伊那市は、利用者の少ない高遠町子育て支援センターを、統合により来年度廃園となる美篶東部保育園へ移設する方向で検討を進めている。

これは、10日開かれた高遠町地域協議会で、市側が説明した。

現在の高遠町子育て支援センターは、高遠町図書館に併設する形で2006年にオープンした。

伊那市が移転先として考えている美篶東部保育園の後利用については地元で利用したいとの要望がなかったため、市では、センター利用者にアンケートをして移設の方針を決めた。

理由として▽他の市内3施設が毎日開設しているのに対し、高遠町の支援センターは週3日の開設で利便性が低い▽利用者の数が一日平均13.5人で、富県の39・2人、上の原の36・7人、竜南の27.6人と比べると市内4施設の中で一番利用者が少ない▽移設することで美篶地域の利用者増加を図る竏窒唐ーている。

地域協議会の委員からは、「母親が気軽に通えるのは近くにあるから。存続させてほしいとのお母さんの意見を大事にしてほしい」といった意見があった。

これについて伊那市では、市内全体の施設の充実と利便性を考えた場合、移設が望ましい竏窒ニしている。

高遠町地域協議会では、次回1月下旬の協議会までに地域の意見を集約し、移設か存続か、協議会としての意思を決め伊那市に要望する竏窒ニしている。 -

年末交通安全運動始まる

伊那市でも街頭啓発

県下一斉の年末の交通安全運動が11日始まり、伊那市役所前の信号機近くでも街頭啓発活動が行われた。

伊那市交通安全協会のメンバーなど、およそ80人が参加して、行き交う車に交通安全を呼びかけるチラシやティッシュを配った。

31日までの期間中、啓発活動やパトロールを行い、シートベルトの着用や飲酒運転の防止などを呼びかける。

伊那警察署によると、12月の交通事故発生件数は、例年、他の月に比べて多くなっていて、伊那署管内では去年発生した死亡事故3件のうち、2件が12月に発生しているという。

警察では、「年の瀬は外出することが多くなり、交通量も増える。気を引き締めて運転してほしい」と注意を呼びかけている。 -

園児にリンゴをプレゼント

南箕輪村北部保育園の園児に11日、村内で採れたリンゴがプレゼントされた。

リンゴのプレゼントは、南箕輪村の地産地消事業の一環として行われたもので、村内の全保育園に合計650個のリンゴ「ふじ」が配られた。

この日は、リンゴを栽培した果樹農家の田中実さんやJA職員が北部保育園を訪れ、園児およそ80人にリンゴを手渡した。

気象や土地の条件が適しているということで、南箕輪村ではリンゴの主力品種「ふじ」のブランド化を目指していて、今回配られたものも「ふじ」。

南箕輪村では、給食や直売所を通じて地元産農産物の消費を拡大していきたい竏窒ニしている。 -

食と健康の産業観光プロジェクトに18社が参加

地域連携による観光の活性化を目指し県の呼びかけで始まった上伊那地域観光戦略会議の食と健康の産業観光プロジェクト分科会に、管内の食品、飲料を製造する18社と9つの商工団体が会員として参加することになり12日、初の先進企業との意見交換会を開いた。この日は、工場や敷地内の庭園を開放して年間30万人にも及ぶ誘客に成功している伊那市の伊那食品工業北丘工場を訪問。同社の取り組み経緯について丸山勝治秘書広報室長の説明を受け、意見も交わした。今後も同様に先進企業訪問と意見交換を重ねるほか、会員企業が相互リンクをはる産業観光ガイドのホームページも年度内に立ち上げる予定。学習と情報発信の2本立てで、産業と観光の融合のあり方を探っていく考えだ。

3万坪にも及ぶ北丘工場の敷地内は「かんてんぱぱガーデン」として一般開放し、山野草などが楽しめる庭園やレストラン、売店なども完備。この日も多くの来場者でにぎわったが、丸山室長は日々の清掃から始まり植栽や環境整備に至るまで社員自らの手により20年間続けてきた取り組みの積み重ねであることを強調した。

「美しい所には人が集まる。人が集まれば、そこは栄える。まずきれいにすることから出発しないと難しい。それにはやはり社員教育が大切」と話した。

また、伊那谷の知名度をあげることが観光の重要ポイントと指摘。木曽や諏訪、松本など周辺地域との広域的な観光ルート化の必要性もあげ「素朴さなど都会にはないものが資源になる。連携してみんなでつくりあげていくことが大切」とも続けた。

意見交換で会員企業からは「他の観光地と同じようなことをやっても難しい」「企業として利益をあげていくことを最優先に考えなければならないが、地域とどのようにつながっていくかこのプロジェクトで探っていきたい」などの声が聞かれた。 -

南箕輪村長選4月12日投開票

南箕輪村選挙管理委員会は任期満了に伴う村長選挙について、投開票の日程を来年4月12日(日)とすることを決めた。

村選管では現村長の任期が来年4月15日までとなっていることから、村長選について、告示日を4月7日(火)、また投開票日を4月12日(日)とすることを決めた。

ただ衆議院議員選挙が行われた場合は、日程を変更することもあるという。

来年の村長選については現職の唐木一直村長が今開かれている村議会中に出馬するかどうか態度を明らかにする見通し。 -

上伊那圏域福祉フォーラム

上伊那圏域福祉フォーラムが6日、南箕輪村民センターで開かれた。

フォーラムには上伊那各地の福祉関係者など150人が参加した。

6つのグループに分かれて開いた分科会のうち、発達障害のある子どもなどの療育についての分科会では、6人のパネリストがそれぞれの立場から発言した。

療育とは、「医療と連携して育てる」という意味で、自閉症や多動性障害など、軽度発達障害の子どもたちをどのように育てていくかが話し合われた。

軽度発達障害の子どもを持つ母親は、「子どもが診断されるまでは母親の教育が悪い、しつけが悪いと言われ、つらかった。障害がわかって、子どももつらかったことが分かり、障害を克服する手段になった」と自身の体験を語っていた。

また保育園、小中学校、高校、そして社会と連携した支援が必要竏窒ニの話し合いも行われた。

箕輪進修高校の鈴木義明教頭は、「午後や夜間部がある進修高校は、特別支援教育の一翼を担っている。多くの生徒にとって最終の学校となるので、困難はあるが、社会の理解を得ていくために、生徒たちを励ましていきたい」と話していた。 -

年末食品一斉取締り

年末に向け、スーパーなどの食品が衛生的に取り扱われているか調査する一斉取締りが、10日から始まった。

10日は、ベルシャイン箕輪店でも検査が行われた。

検査を行っているのは、伊那保健所などの食品衛生監視員。

この検査は、年末で食糧品が大量に流通する時期に合わせ、衛生的な取扱いを徹底するためスーパーや旅館などを対象に行われている。

監視員は、食品の温度や賞味期限、食品添加物の表示が正しく記載されているかなどをチェックしていた。

一斉取締りは今月26日まで行われ、伊那保健所管内では期間中40店舗を検査することになっている。 -

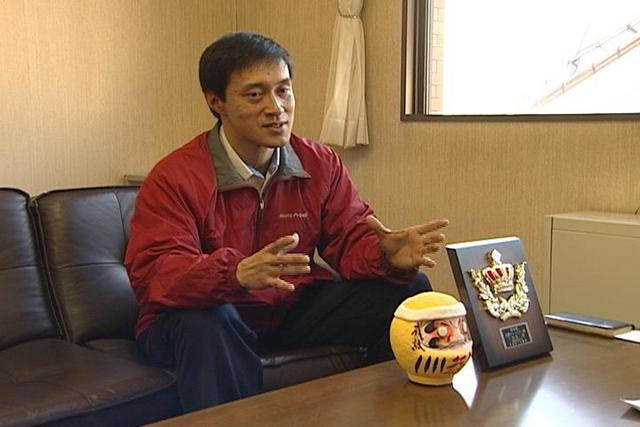

「創業塾」起業チャンピオンに伊那市の川島潤一さん

伊那商工会議所が新しくビジネスを始める人を支援する「創業塾」の起業チャンピオンに、伊那市西箕輪の川島潤一さんが選ばれた。

10日、伊那商工会館で表彰式が行われ、川島さんが盾と縁起物のダルマを受け取った。

創業塾は新しくビジネスを始める人のために、融資制度や成功事例などを紹介する研修で、上伊那地域から24人が参加した。

起業チャンピオンは参加者が考えているビジネスプランを説明しその内容で選ばれるもので、川島さんのプランは実行性があることや、地域貢献などの項目で高い評価を得た。

川島さんは現在、個人で林業に従事しているが、里山整備をビジネスと捉え、会社を立ち上げることにした。

川島さんは伊那商工会議所の創業塾を受講したことで、「漠然と考えていた夢が明確になった」と話し、新たなビジネスに意欲をみせている。

具体的には荒れている山林で間伐作業をしたり、山全体の手入れや、管理を行うもので、環境保全という視点にたったビジネスを展開していくことにしている。 -

伊那中央病院分娩取り扱い

08年度約1200件の見通し今年の4月から上伊那で分娩を取り扱う唯一の公立病院となった伊那市の伊那中央病院は、今年度中に取り扱う分娩の件数が1200件近くになる見通しとなった。

駒ヶ根市の昭和伊南総合病院が分娩の取り扱いを休止したことを受けて伊那中央病院は、今年の4月から上伊那では唯一出産ができる公立病院となっている。

中央病院では、産婦人科医師を4人から7人に増員して対応してきたが、今年の7月から10月までは1カ月に取り扱う分娩件数が100件を超えるなど、すでに予約を受けている分を含めると、今年度の分娩取扱件数は千件を超えることになる。

また、予約に加え、毎月平均して10件から15件ほど分娩の取り扱いが増えていることから、病院の事務局では、最終的には1200件近くになると見込んでいる。

これだけ多くの分娩を取り扱うケースは、全国的にもないという。

中央病院の産科、婦人科の医師1人が1年間に取り扱う分娩件数はおよそ170件。

日本産科婦人科学会では、一人の医師が年間に立ち会う分娩の適正件数を150件としていることから、中央病院の産科、婦人科の医師に、過剰な負担がかかっている現状が浮き彫りとなっている。 -

ヘアーカットプラスアルファで窃盗

箕輪町沢の理髪店に9日夜から10日の朝にかけて何者かが侵入する事件があった。犯人は店の備品を盗んで逃走している。

事件があったのは箕輪町沢のファミリーヘアーカットプラスアルファ。今朝、出勤した店員が店内を荒らされているのをみつけ警察に通報した。

店関係者によると、トイレの窓の鉄格子が外され、窓ガラスが割られていたという。

プラスアルファでは先月末にも同じ系列の店で窃盗事件があったことから夜間、現金を置かないことにしているという。

伊那署では窃盗の疑いで犯人の行方を追っている。 -

成人式の一本化当面は見送り

伊那地区、高遠町地区、長谷地区の成人式の一本化を検討してきた伊那市教育委員会は10日、当面はこれまで通り、各地区で成人式を開催していく方針を示した。

10日開かれた伊那市議会12月定例会の一般質問で北原明教育長が示した。

教育委員会は、伊那地区、高遠町地区、長谷地区で昨年度、新成人を対象に、今後新伊那市として1カ所で行うべきか、これまで通り分散して行うべきかアンケート調査をした。

それによると、伊那会場では、1カ所で行うべきとする回答が87・4パーセントと多数を占め、分散して行うべきとする回答は11・9パーセントにとどまった。

一方、ほかの2地区では分散して行うべきとする回答が多数を占めていて、高遠町地区で77・8パーセント、長谷地区で91・3パーセントとなっている。

こうした結果を受け、成人式のあり方を検討してきた話し合いでも、「新しい伊那市として、成人式を一本化するのが本当に望ましいのか疑問」「中学校区ごとに成人式を行っても良いのでは」との声があったという。

北原教育長は今後について、当面の間、これまで通り長谷地区は1月1日に、高遠町地区は1月2日、伊那地区は8月15日に行っていくとしている。 -

公立3病院の経営統合 市長見解示す

伊那市の小坂樫男市長は10日、上伊那の公立3病院の経営について、「地域世論の動きを見ながら、経営統合についても考える必要がある」と考えを述べた。

10日開かれた伊那市議会12月定例会一般質問の答弁で示した。

「上伊那の公立3病院である伊那市の伊那中央病院、駒ヶ根市の昭和伊南総合病院、辰野町の辰野総合病院の経営を統合してはどうか」とする原浩議員の質問に対し、上伊那広域連合長も務める小坂市長は、「それぞれの病院で“自分たちの病院は自分たちで再建する”という思いも強い。そういう状況で、こちら側から経営一本化の話は言い出しにくい」として、上伊那地区住民の声を聞きながら、検討していきたい竏窒ニの考えを示した。

また、現在それぞれの病院が公立病院改革プランを作成していることから、その状況も見たい竏窒ニしている。 -

南信州ビールが地元産こだわりのリンゴ発泡酒発売

地ビール製造の南信州ビール(駒ヶ根市)は12日から、伊那谷産のリンゴ果汁を用いた発泡酒「アップルホップ」を発売する。地元に対する意識を強く打ち出しながら全国に向けて発信。新たな味として地域活性化や観光誘客などにもつなげていく考えだ。傷などで規格外となった果実の新たな使い道ともなり、栽培時の農薬使用記録や果汁糖度が分かる生産履歴「トレーサビリティ」も採用。ホームページ上などで消費者に情報を開示し、安全安心も徹底する。今後もリンゴに限らず生産者の顔が見える地元産果実にこだわった商品を順次発表していく予定で、大手ビールメーカーとは一線を画すフルーツ王国伊那谷ならではの発泡酒の領域を開拓していく。

宮田村にある南信州ビール駒ケ岳醸造所で11日に開かれた発売会見には、発泡酒に用いたリンゴを生産した内山隆生さん(73)=箕輪町木下=、井沢八恵子さん(63)=同町東箕輪=、果実の搾汁を手がけた小池手造り農産加工所の小池芳子代表も出席。井沢さんは6月の降ヒョウで自身のリンゴ畑に大きな被害を受けており、「発泡酒になるとは夢にも思ってみなかった。風味も豊かで口当たりもいい。皆さんに喜んでもらえたら」と笑顔がこぼれた。内山さんも「規格外のリンゴは安値でジュースなど使い道も限られたが、このような新たな加工品に使えれば農家としても助かります」と話した。

「この土地でしかだせない柔らかな味がある」と同醸造所の竹平考輝所長。製造現場では農家が丹精込めて育てた果実の魅力を最大限に生かそうと、繰り返し試作開発が行われた。

にが味を抑えながらホップとリンゴの香りの調和をだすのに苦心したが、努力の甲斐あって絶妙なブレンドをつくりだした。アルコール度数は6.5度と高めだが、ビールが苦手な女性にも楽しんでもらえるやさしい飲み口だ。

今回使ったリンゴ品種は「シナノスイート」で、1000リットルを製造。今後もさらに別の農家が生産したリンゴ果汁で生産を続け、1月末には「王林」、2月末には「ふじ」を用いて販売する。

県の助成も得て今年9月に発泡酒製造免許を取得。新規参入だが「リンゴ以外にも旬のフルーツを使っていきたい」と竹平さん。ナシや宮田村特産の山ぶどう(ヤマソービニオン)なども視野に入れ、さらなる製品開発に夢は広がる。

アップルホップは330ミリリットル入りで500円。同醸造所売店のほか、上下伊那の酒販店や関東方面を皮切りに順次全国で販売していく。問い合わせは同醸造所0265・85・5777へ。 -

国際協力田の援助米 マリ共和国へ発送

JA上伊那などは8日、飢餓で苦しむアフリカのマリ共和国へ援助米約1トンを発送した。

この日は、JA上伊那の関係者など、およそ15人が出席し、伊那市の美篶上原倉庫で出発式とトラックへの積み込み作業を行った。

JA上伊那では、10年前から休耕田を活用し、飢餓に苦しむ国に米を送る「国際協力田運動」に参加している。

今回マリ共和国へ送られる米は、労働組合や若手農業者でつくるグループなどが作ったコシヒカリおよそ780キロ。

また、この他に南箕輪村の南箕輪中学校の生徒が落ち穂拾いで集めた米、およそ210キロも一緒に送られる。

式の中で、JA上伊那労働組合の村上弘明委員長は「飢餓に苦しむ子どもたちに役立てもらい、今後も協力していきたい」とあいさつした。

米は長野市の倉庫に集められ、来年1月下旬に県内各地から集まった援助米や衣類、靴などと一緒に、アフリカのマリ共和国へ向け発送されるという。 -

南アルプスジオパーク(中央構造線エリア)

日本ジオパークに認定地質遺産を見どころとする中央構造線エリアの南アルプスジオパークが、日本ジオパークに認定された。

日本初の認定で、8日に開かれた日本ジオパーク委員会で、国内7地域のうちの一つとして認定された。

ジオパークは、地質遺産が見どころの自然の中の公園で、新たな観光資源として地域の振興や活性化を図るもの。

世界各国で推進されていて、日本では日本ジオパーク委員会が国内版の認定をしている。

今回認定された南アルプスジオパークは、南アルプスに関係する長野、山梨、静岡の3県の10市町村で構成する南アルプス世界自然遺産登録推進協議会が申請していた。

中央構造線エリアの関係区域は伊那市、飯田市、富士見町、大鹿村。

地質現象を観察できるジオサイトは、中央構造線、戸台層、南アルプス横断ルートのうち長野県側の南アルプス林道、鳥倉林道から塩見岳、遠山大地変と埋没林、秋葉街道と法華道。

プレート沈み込み帯の過去から現在までのさまざまな地質現象が特長という。

協議会では今後、南アルプスジオパークとして山梨県、静岡県のジオサイトと合わせてエリアの拡大に向けた取り組みを進めたい竏窒ニしている。 -

新酒「やまむろ」発表

地元高遠の酒米を使った「純米酒やまむろ」の新酒が9日、発表された。

この純米酒やまむろは酒米栽培・醸造・販売すべて地元でこなし、特産品ブランドとして4年前から販売を行っている。地元で取れた酒米「ひとごこち」が100%使用されている。

この日は、商品開発を行っている高遠うまい酒研究会や酒米を栽培している農事組合法人山室のメンバーなど11人が、新酒の出来と順調な販売が出来るよう鉾持神社中段にある松尾社で祈願した。

この後、醸造した仙醸で今朝絞られた新酒を味わった。

これまで直まきで酒米を栽培していたが、今年から田植えに切り替えたところ収穫の量も多く品質も良くなったという。

やまむろは、720ミリリットル入りで価格は1200円。限定600本で12日金曜日から高遠町の酒屋で販売される。 -

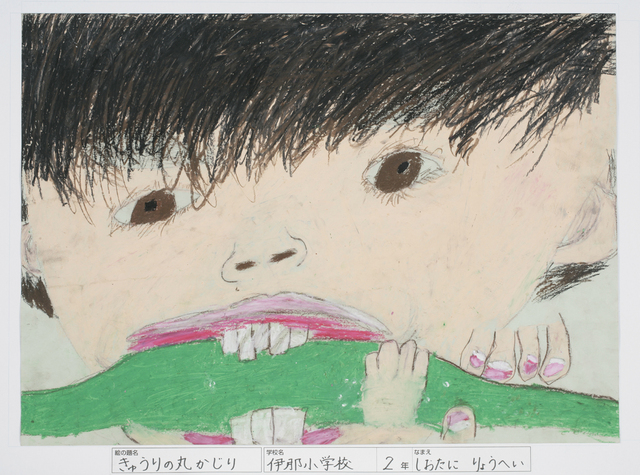

かんてんぱぱ絵画コンクール

最高賞に伊那小2年塩谷遼平君の「きゅうりの丸かじり」

伊那市の伊那食品工業が行った小学生対象の絵画コンクールの審査結果が発表された。

最高賞となる「かんてんぱぱ賞」には、伊那小学校2年の塩谷遼平君の「きゅうりの丸かじり」が選ばれた。

伊那市長賞には、西春近北小学校5年の今井智也君の「五平もち、こげる前にひっくり返せ」が選ばれた。

伊那市教育長賞には、西春近北小学校1年の塚越徹君の「大きなかおのうし」が選ばれました。

コンクールの表彰式は、来年1月17日に行われる予定。 -

県日本画会伊那支部が作品展

長野県日本画会伊那支部の作品展が9日から、伊那市のいなっせギャラリーで開かれている。

会場には、日本画の作品40点ほどが並んでいる。

作品展は、伊那地域で展示される機会がない秋の日本画県展に出品したメンバーの作品を飾るために開かれた。

作品は風景や花をモチーフにしたものが多いが、中には土器や猫を描いたものもある。

この会には元々指導者がいたが、亡くなってからは、お互いに教えあい、テーマも個人個人で選んでいるため、作品に個性が出ているという。

伊那支部はできて40年近くになるが、メンバーはほぼ同じということで、気心が知れていて、お互いの作品についてなんでも言い合える仲間だという。

関係者は、「メンバー同士で批評するのも刺激になるが、多くの人に見てもらうことも刺激になります」と話していた。

この作品展は15日まで。 -

年末に向けてそば打ち講座

伊那市の富県公民館の一般対象講座「のどか学級」が9日、そば打ちを体験した。

年末に向けてそば打ちを体験してもらおうと開かれたもので、20人ほどが参加した。

講師は、地元富県のそば打ち名人埋橋一さんが務めた。

この日は、埋橋さんが育てたそばを使い、二八蕎麦を打った。

グループごとに粉と水を混ぜ始めると、「ソバのいい匂いがする」と、あちこちから声があがった。

そばを伸す作業では、なかなか薄くならない班もあったが、交代で挑戦し、均等な厚さにしていた。

参加者は、「家で自分でできるか分からないが、先生の説明をしっかり聞いて覚えたい」と話していた。 -

ベトナムの子ども作製 箕輪町「もみじちゃん」携帯ストラップを町が発注

箕輪町は、県外などから表敬訪問した人達に、イメージキャラクターもみじちゃんの携帯ストラップのプレゼントを始めた。

9日は、平澤豊満町長を表敬訪問したアジアからの留学生に、もみじちゃんの携帯ストラップがプレゼントされた。

ビーズで出来たもみじちゃんの携帯ストラップは、箕輪町松島の雑貨屋「ぷちらぱん」で一つ300円で販売されている。

これは、ベトナムの貧しい子どもたちがひとつひとつ手作りしたもの。この売上を子どもたちは、学費や生活費にあてている。

子どもたちの支援活動をしている店主の戸田真理子さんは今年、町からキャラクターを使う許可を得た。

作った携帯ストラップは箕輪まつりや、現在開催中のイルミネーションフェスタで販売したところ多くの反響があった。

この取り組みを知った箕輪町では、今回ストラップ100個をまとめて購入し、県外から訪れた人たちにプレゼントする。

平澤豊満町長は、「企画もすばらしく、ベトナムの子どもさんの教育、育成に役立つので一石二鳥、三鳥にもなることを含め、町の正式なマスコットとして購入することにした」と話しました。

これを受け戸田さんは、「ストラップがこの町から全国に行くので、全国の方にこういうものを作っている子どもたちがいることが分かってもらえることが一番の成果」と話していた。 -

石油製品価格動向調査

レギュラーガソリン16.9円値下がり県は、8日実施したレギュラーガソリンなどの石油製品価格動向調査の結果を9日に発表した。県平均では、レギュラーガソリンが1リットルあたり119.5円で前回11月10日の調査時より16.9円値下がりしている。

調査は月に1回、第2月曜日に県内78店舗を対象に行なわれている。

上伊那は、前回11月の調査時点で142.6円だったのが122.7円と19.9円値下がりしている。

全県平均は119.5円、昨日の調査時点で一番安い地域は上田、小県の115.6円。

レギュラーガソリンの価格は、8月の185.6円を記録して以来値下がりを続けていて、調査が開始された平成18年1月以降で最も安くなっている。 -

起業チャンピオンに川島潤一さん

里山を中心にした森林整備を会社組織を立ち上げて取り組もうと準備を進めている伊那市西箕輪の川島潤一さん(41)が、伊那商工会議所の起業セミナー「創業塾」の受講者を対象にした「起業チャンピオン賞」に選ばれた。10日に同商議所で表彰式があり、「山の価値を多くの人に理解してもらうことが大切。伊那の山から始まり、夢は日本全国の山々を良くすること」と受賞を喜んだ。

福岡県出身で元は建材メーカーに勤めていた川島さん。電子部品開発製造のKOA(箕輪町)が主宰する森林塾に参加したのを契機に10年前に脱サラして上伊那に移り、森林整備の仕事を個人で始めた。

「人工林に手が入らず荒れている状態を何とかしたい」と公共機関や所有者から託された森林整備を手がける日々。培った経験をもとに、より事業を拡充するため会社組織に転換することを考えた。

8月から9月にかけて開かれた創業塾では、同じく起業を志す23人の仲間とともにマーケティングやビジネスプランを学習。事業計画書などを実際につくるなかで「漠然としていたものが形となり、明確になった」と振り返る。

来年6月ころに会社を立ち上げる予定。測量から始まり、間伐、搬出、販売など森林に関する業務は全てをこなす。里山は所有者や境界が複雑で、整備が進まない困難さもあるが「適正に手を入れていくことが山づくりのポイント。山の価値と良さを知らせていく役割を果たしたい」と目を輝かす。

表彰式で同商議所の伊藤正専務理事代行は「環境にやさしく市民への癒しも提供する素晴らしい事業。パイオニアになってもらいたい」、創業塾講師の平沢会計事務所代表の平沢三津男さんも「元来のいきいきとした森に生き返ることを期待。人づくりにも力をいれて」とエールを送った。

1612/(火)