-

「半夏生(7月1日)」にハンゲショウの葉白く

7月1日は「72候」の1つ「半夏生」。季節に合わせるかのように、中川村横前の県道北林飯島線沿いの民家の庭先でハンゲショウが茎の先に花穂をつけ、上部の葉の1部が白くなった。

ハンゲショウはドクダミ科、名は7月上旬の半夏生のころ、白い葉が目立つことや、葉の1部が白いことから「半化粧」に由来しているとか。

# -

第18代アルプスレディー決まる

駒ケ根市の観光をPR、市文化会館事業のアシスタントをする第18代アルプスレディーに伊藤美香さん(28)=同市東伊那・会社員=、林秀美さん(26)=同市北町・団体職員=、下島総子さん(22)=同市飯坂・銀行員=の3人に決まった。市観光協会が29日、駒ケ根駅前ビルアルパで選考会を開いた。3人は今後2年間、各種イベントのアシスタントや観光キャンペーンなどに参加する。

15人が応募し、選考会には10人が出席し、6人の審査員が駒ケ根市を宣伝するのにふさわしいかなどの観点で選んだ。

選ばれた伊藤さんは「駒ケ根が好き。駒ケ根市のすばらしさを県内外はもとより、広く世界に伝えたい」。林さんは「自分自信に自信がなく、少しでも自信につながればと応募した」と動機に触れ「駒ケ根市が多くの人に知ってもらえるようにしたい」。下島さんは「自分が選ばれたことが信じられない。みなさんと一緒に駒ケ根をPRしたい」とそれぞれ抱負を述べた。

新レディーはコマ夏でお目見えする予定。 -

南信中学校総体各種結果

【バスケットボール】(28縲・9日・南箕輪村民体育館ほか)

◇男子 (1)赤穂

◇女子 (1)箕輪(2)春富(3)伊那東部(4)赤穂

※男女各上位4校は県大会(7月19縲・0日・茅野市総合体育館ほか)に出場

【バレーボール】(28縲・9日・飯田市緑ヶ丘中体育館ほか)

◇男子 (1)中川(2)箕輪(3)辰野

◇女子 (1)辰野

※男女上位4校は県大会(7月19縲・0日・長野市真島総合スポーツアリーナ)に出場

【ソフトテニス】(28日・伊那市営センターテニスコート)=男子団体、女子個人のみ

◇男子 ▼団体(1)竜峡(2)伊那東部(4)長谷

◇女子 ▼個人(1)倉田玲美・永井愛華(南箕輪)(6)杉山瑞希・佐藤千晴(箕輪)(7)城鳥友里・増田侑子(伊那)(8)城倉未来・土戸みるき(箕輪)(9)西村綾音・山口藍(伊那東部)(10)若林美徳・白沢りか(伊那東部)(12)黒河内奈恵・川瀬菜生(長谷)

※男女各団体上位4校と個人上位16ペアは県大会(7月19縲・0日・東御中央公園テニスコート)に出場

【卓球】(28日・岡谷市民総合体育館)

◇男子 ▼個人(1)下平晋也(南箕輪)(3)諏訪宝(辰野)(5)平石聖亜(南箕輪)太田誠(南箕輪)(9)三沢拓也(伊那東部)宮下聖紘(南箕輪)上原良太(伊那東部)▼団体(1)南箕輪(2)伊那東部

◇女子 ▼個人(1)古瀬絵美子(高森)(5)堀田透子(箕輪)下平咲(春富)▼団体(1)高森(3)伊那東部

※男女各個人上位12人、団体上位4校は県大会(7月19縲・0日・南長野運動公園体育館)に出場

【バドミントン】(28日・諏訪市清水町体育館)

◇男子 ▼団体(1)松川(3)赤穂▼個人シングルス(1)高田京佑(茅野東部)(3)山岸哲(赤穂)

◇女子 ▼団体(1)赤穂(3)伊那▼個人ダブルス(1)吉沢奈津子・山本さくら(赤穂)(3)小木曽梓・嶽沢直美(赤穂)

※男女団体上位3校、個人ダブルス上位4ペア、同シングルス上位4人は県大会(7月20縲・1日・松本平広域公園体育館)に出場

【柔道】(29日・辰野中柔道場)

◇男子 ▼個人50キロ級(1)真島悠佑(中川)(2)小沢達也(辰野)▼同55キロ級(1)北島龍(飯田東)(2)今溝翔登(辰野)(4)住井洋太(赤穂)▼同60キロ級(1)山田哲也(阿智)(2)山岸翼(辰野)(4)小口高義(辰野)▼同73キロ級(1)橋爪拓哉(旭ヶ丘)(3)西川稜(辰野)▼同90キロ級(1)泉崎聖徳(松川)(3)横山利輝(赤穂)▼団体(1)松川(2)辰野

◇女子 ▼個人44キロ級(1)深沢美悠(辰野)(2)三村希帆子(辰野)(4)茅野紗苗(飯島)▼同52キロ級(1)熊谷日加里(岡谷西部)(2)有賀詩織(辰野)(3)樋口亜紀(辰野)▼同57キロ級(1)宮沢久未(松川)(2)原寿々子(伊那)(3)岩崎真由(辰野)▼団体(1)辰野(4勝)

※男女個人各階級上位4人、団体上位4校は県大会(7月19縲・0日・長野運動公園総合体育館)に出場

【ソフトボール】(28日・伊那市富士塚スポーツ公園グラウンド)

◇女子 (1)高瀬(2)伊那東部(4)伊那

※上位4校は県大会(7月19縲・0日・あずさ運動公園)に出場

【剣道】(28日・松川中体育館)

◇男子 ▼個人(1)堀江健太郎(岡谷北部)(3)宮沢圭太朗(赤穂)(6)石沢周(赤穂)▼団体(1)松川(3)伊那(4)春富

◇女子 ▼個人(1)沢上かれん(赤穂)(3)林くるみ(赤穂)柴田祐美子(伊那)(7)熊谷由紀乃(伊那)▼団体(1)松川(2)赤穂

※男女個人上位8人、団体上位4校は県大会(7月19縲・0日・上田市自然運動公園総合体育館)に出場

##(写真たてよこ)

女子バスケットボール(伊那中体育館)

##(写真たてよこ)

男子柔道団体戦(辰野中柔道場) -

県小学生陸上 男子ボール投げの富永・全国へ

第25回県小学生陸上競技大会(長野陸上競技協会主催)が29日、松本平広域公園陸上競技場で開かれ、上伊那勢は、男子ボール投げの富永凌平(中川東)が63メートル48で優勝し、全国大会の出場権を獲得した。男子400メートルリレーの南箕輪AA(宮原浩二郎、唐木洋輔、池田翔太、村上晴彦)、女子同種目の南箕輪AA(伊藤奈美、駒瀬史織、竹松秋美、松山理恵)はいずれも4位で東海大会へ出場する。

大会は県内各地区・支部の予選を勝ち上がった約1500人が出場し、雨の中、全19種目で競技。男女千メートルとオープン100メートル、混合リレーを除く各種目1位は全国大会(8月29縲・0日、東京・国立競技場)へ。400メートルリレーの男女2縲・位と混合リレーの1縲・位は東海大会(8月31日、静岡・草薙総合運動場陸上競技場)へ出場する。

男子ボール投げ・富永凌平(中川東6)

○…県内各地区の予選を勝ち上がった代表61人の頂点を制した。記録は63メートル48と、練習でマークした67メートルには及ばなかったが目標としていた全国の切符を手に出来て笑顔。全国大会では、持てる力を十二分に出し切ることを誓った。

地元スポーツ少年団軟式野球チーム「中川ベアーズ」の投手を務める富永。ボール投げは昨年から挑戦しており、県大会出場は今回が初めてとなった。小学校最後の大会に込める思いは強く、全国大会出場を目指し、本年は5月中旬から朝練習に励んできた。

練習の記録は昨年の公式記録と比べ10メートルほど伸びている。「もっと良い記録を狙っていたのに」と県大会の記録に不満げの富永。全国大会に向けては「今後、腕の筋力を鍛えていき、全国では70メートルの記録を狙いたい」と意気込んでいた。 -

英伸三写真展

写真家英伸三(はなぶさ・しんぞう)さんの写真展「農村に何が起こったか竏注。振り返る昭和」が6日まで、伊那市の伊那市立伊那図書館広域情報コーナーで開かれている。1960年代に撮影に訪れた伊那市や駒ケ根市の農村部で、押し寄せた工業化の波と農業のはざまで翻ろうされながら生きる農民の姿をとらえた作品など26点を展示している。

初日の28日には英さんが同館を訪れて「語る会」を開き、展示作品を撮影した当時の時代背景や思いなどを語った。英さんは「農家の主婦らが、改造した畜舎や納屋で時代の最先端のエレクトロニクス部品を作っている『農村電子工業』の光景は興味を引かれるものだった。農業の片手間に始めたはずの仕事なのに、ノルマに追いかけられて本業の時間がなくなるなど、高度成長時代ならではの社会のひずみを感じた」などと話した。

入場無料。問い合わせは同館(TEL73・2222)へ。 -

西春近財産区が松くい虫被害拡大防止にヒノキ3千本を植栽

伊那市の西春近財産区(橋爪俊夫議長)は29日、松くい虫被害拡大防止のため、財産区有林の藤沢山大洞地籍モチクイ平1・5ヘクタールにヒノキの苗木3千本を植栽した。小出二区の住民ら92人が雨の降る中、作業に当たった。

伊那市の松くい虫被害は06年に確認され、財産区は赤松からヒノキへ樹種転換することにした。本年1縲・月、県の信州森林づくり事業保全松林緊急保護整備事業で、上伊那森林組合に70縲・0年生の赤松800本の伐採を委託。材木を切り出すなど作業するための林道(延長1キロ)も整備した。

橋爪議長は「松くい虫被害で赤松が立ち枯れする前に、材木として利用できるうちに伐採した。ヒノキを植えることで、地域の山を守っていきたい」と話した。

参加者は2人1組で、目印の付いた場所に、とんがなどで穴を掘り、高さ50センチほどのヒノキの苗木(3年生)を次々と植えた。急斜面のところもあり、足場を固めながら黙々と作業をこなした。 -

南箕輪村消防団ポンプ操法大会

南箕輪村消防団は29日、ポンプ操法大会とラッパ吹奏大会を大芝高原の大芝の湯駐車場で開いた。厳しい練習を重ねてきた団員が出場し、ポンプ車操法、小型ポンプ操法、ラッパ吹奏の各部門ごとに順位を競った。

各部の優勝チームは上伊那大会に出場する。

結果は次の通り。

▼ポンプ車操法(1)3分団1部A(2)3分団1部B(3)2分団1部(4)5分団1部▼小型ポンプ操法(1)2分団2部(2)3分団2部(3)4分団2部(4)5分団2部(5)4分団1部(6)1分団2部(7)1分団1部(8)1分団3部▼ラッパ吹奏(1)2分団(2)4分団(3)5分団(4)3分団 -

「川シンポジウム」でアマゴ放流

伊那市と市民の連携で水と緑のまちづくりを目指す第21回「川シンポジウム」の実行委員会は29日、本年度の最初の事業として「魚の放流」を行った。雨の中、幼児、小中学生約100人を含む200人が参加し、市内4カ所の川にアマゴ約2400匹を放流した。

御園の「蛍が池」会場には近くの親子など約60人が参加し、思沢川の流れにアマゴ約600匹を放した。子どもたちは「大きくなってね」「元気でね」などと話し掛けながら、バケツに入れたアマゴを笑顔で川に放した。

実行委員会を代表してあいさつした丸山敞一郎区長会長は「魚を放流する体験を通して、自然を大事にする気持ちを育ててほしい」と呼び掛けた。

シンポジウムは本年度、川再発見せせらぎウォッチング、水質調査、ビオトープ探索、川を美しくする集い、環境子ども会議などを行っていく。 -

高遠断酒会記念大会

高遠断酒会は29日、創立30周年記念大会を伊那市高遠町の町総合福祉センター「やますそ」で開いた。アルコール依存症に悩む人たちやその家族など、全国各地から約250人が参加し、依存症経験者の悲惨な体験談を聞いて互いに断酒を誓い合った。

自身が依存症だった男性は酒びたりだった日々を振り返り「母親もアル中だった。そんな母親を嫌いだったのに、生活すべてが面白くなく、自分も酒びたりになった。酒を買って来いと言って妻をなぐったり引きずり回したり、ひどいことをした。こんな自分が生きていると周りに迷惑だと思い、命を絶とうとしたことも2回あった」と、つらい思いを涙ながらに語った。「断酒会に入って、依存症は病気だと知り、正直ほっとした。これからは酒に逃げず、家族のため正面を向いて生きていきたい」と話して大きな拍手を受けた。

香川県断酒会の初代会長岩崎広明さんの体験談と、香川県の三光病院長市川正浩さんの記念講話もあった。 -

天竜川整備計画懇談会

三峰川の将来を考える「三峰川みらい会議」(織井秀夫代表)は29日、国土交通省中部地方整備局が6月に示した「天竜川水系河川整備計画」の「たたき台(骨子)」について市民の意見を聞く懇談会を伊那市役所で開いた。区長、消防団、環境団体、市のほか、一般住民など計約40人が参加し、戸草ダムの計画見送りなどについて意見を交わした。

天竜川水系全体の整備計画について話し合う趣旨での開催だが、参加者からは戸草ダムについて意見が集中。「簡単に見送りというが、美和ダム上流の安全が欠落している。ダム建設はぜひ計画に盛り込んでほしい」「問題の先延ばしだ。いずれ造るなら今やるべき」「見送りは財政面の理由と思うが、必要であるなら計画を縮小してでもやってほしい」など、建設を強く要望する意見が多かった。「戸草ダムのことばかりでなく、ほかの川のことも含めて総合的に考える必要がある」などの意見もあった。

織井代表は「川は流域の人のもの、という原点を考えるよい機会になった」と話した。 -

情報発信に官学の連携強化へ、宮田村と日福大が研究会発足

宮田村と日本福祉大学は29日、「宮田村情報発信事業研究会」を名古屋市中区の同大学名古屋キャンパスで発足した。村おこしの一助にと官学の協力により98年に始まった同事業は10年目を迎えたが、7月の津島神社祇園祭をインターネット中継で配信するなど一部にとどまっており、研究会を組織することでさらに連携強化して取り組みたい考えだ。

研究会には千頭聡教授ら学校関係者、現役学生、発信事業に関わったOB、さらに村からは情報発信を始めるきっかけをつくった同大OBで宮田村議の天野早人さん、村総務課の赤羽和人係長の計10人が参加した。

今までの経過を降り返りながら課題を検証。インターネット配信を一つのツールとして全国に宮田村をPRしようと理念を持って事業を始めた経緯もあり、10年を契機に改めて仕かけづくりを行っていこうと確認した。

村は今後、福祉や商工観光など担当部署の範囲も拡大させて研究会に参画させたい考え。赤羽係長は「大学の持っているノウハウ、頭脳を幅広くむらづくりに活かせたら」と期待を寄せる。 -

高校野球チーム紹介(駒ケ根工業高校)

チームの中心は2年生。「その分成熟されていない部分もあるが、部員個々のレベルは高い」と篠原監督。

投手は2年生エースの伊藤と、横手投げの平沢の2枚板。ともに力のある球を投げ、球速は130キロを超える。信頼の置ける存在だ。

打撃は一番伊藤をはじめ、赤羽、小町谷、稲毛が引っ張る。

4月の春季上伊那大会は順調に勝ち進み、決勝戦は10対2で辰野に勝利した。しかし、その後の春季北信越県大会南信予選では初戦で諏訪双葉に敗退。精神面の波が勝敗を大きく左右することが課題となった。

南信予選の後は、練習試合を重ねる中で精神力を高め、上田西と引き分け、長野高校に勝利するなど、県内の実力校とも互角の試合を展開してきた。

初戦の相手は春季大会北信越地区北信地区予選で準優勝した須坂東。篠原監督は「自分たちから崩れないこと。相手をしっかり見て、勝負することが課題。何とかベスト8までに入って、その後はつぶし合いの勝負をしたい」と語る。

初戦突破して波に乗れば、その先への期待も高まる。

初戦は7日の午前11時半・長野県営球場。

◆湯沢塁主将 フレッシュで打っていくチーム。練習試合にも勝ってきているので、全員モチベーションも上がってきている。2年生には先輩たちが頑張っている姿を見て「俺らも頑張らなきゃ」という気持ちでやってほしい。チーム一丸となって、一勝でも多く勝ち、長い夏にしたい。 -

ニシザワ箕輪ショッピングタウン4日にオープン

箕輪町三日町の国道153号バイパス沿いに、ベルシャイン箕輪店を中心としたニシザワ箕輪ショッピングタウンが4日、オープンする。1日、しゅん工式があり、地権者、工事関係者、町関係者ら約40人が出席し、完成を祝った。

ショッピングタウンは、ベルシャイン箕輪店のほかに、ニシザワ直営の南信地区最大規模の「TSUTAYA」、テナントとしてアミューズメントパーク「SAINT」などがある。商圏は箕輪町南部、南箕輪村、伊那市北部を見込む。

伊那市に本社を持つ総合小売業「ニシザワ」(荒木康雄社長)が展開するベルシャインは5店舗目。アメリカンスタイルの鉄骨造り平屋建てで、売り場面積は3300平方メートル。天井は6・5メートルと高く、ゆったりとした空間を作り出している。従業員は約100人。

安心・安全を意識し「原材料は国産」「食品添加物は不使用」などにこだわった食品をはじめ、日用品、衣料品、生活関連商品をそろえる。

4日は午前9時から。6日までオープニングイベントとして、花ポットや紅白まんじゅうなどを先着500人にプレゼントする。

ベルシャイン箕輪店の営業は午前10時(日曜日9時半)縲恁゚後10時。年中無休(臨時休業あり)。

問い合わせは、同店(TEL98・8111)へ。 -

南箕輪村安協 信号機など清掃

南箕輪村交通安全協会(飯島英之会長)は、「国民安全の日」の1日、村内を通る国道153号沿いの歩行者用信号機やカーブミラーの清掃をした。交通事故防止を目的に本年度から実施。参加した本部役員ら8人は、交通事故が発生しないことを願いながら行った。

参加者は2班に分かれての作業。周囲の安全を確認しながら、信号機一つひとつの汚れを丁寧に布で拭きとっていった。参加者の一人は「交差点内の事故は全国的に多発している。車の運転、歩行のときは信号機をよく見てほしい」と話していた。

歩行者用の信号機を清掃する村安協役員ら -

行方不明の釣りの2人救助

29日未明から伊那市長谷の三峰川上流に釣りに出掛けたまま行方が分からなくなっていた伊那市伊那の会社員宮原正一さん(41)と箕輪町中箕輪の自営業小林勉さん(42)は、家族の届け出を受けて捜索していた警察や消防などにより30日午前9時50分ごろ、三峰川と荒川の合流点付近にいるところを発見され、同11時18分に救助された。けがはない。

伊那署によると、2人は川が大雨の影響で増水したために戻れなくなり、1晩ビバークして救助を待っていた。 -

【記者室】高校野球

全国大会の出場権を賭け、熱戦を繰り広げているアスリートたちの姿を見ていると、自分の中にわき上がってくる熱いものを実感する。夏を迎えるこの時期、私のスポーツ熱は一気に加熱するのだ▼プロ野球にはあまり興味がないのだが、この時期になると高校野球に燃えてしまっている。今年は北京五輪開催の影響で例年より1週間以上早い開幕となる長野大会。私の・ス野球熱・スはすでに沸騰寸前の状態になっている▼アスリートたちが目指しているのは頂点だ。そのため、並々ならぬ努力を日々重ね、心身を鍛えている。満足いく結果が生まれなくても、そこには隠されたドラマがあると思う。今年はいくつの感動を味わうことが出来るのか楽しみだ。

(布袋宏之) -

自動車全焼

29日午前10時57分ごろ、伊那市山寺区水神町の無職北原照子さん(86)方から出火。木造3階建て住宅の1階部分に駐車してあった普通自動車1台を全焼して約30分後に鎮火した。自宅にいた北原さんと家族4人にけがはなかった。

伊那署が原因を調べている。 -

秋葉街道を歩き、地域資源を再発見

伊那市で28日、「古道・秋葉街道ウォーキング」(南アルプス自然体験ネットワーク主催)があった。初めての企画で、地元をはじめ、近隣市町村、岡谷市など60代を中心に53人が参加し、高遠城址公園縲恤ェ杭峠の延長約20キロを歩いた。

秋葉街道は、秋葉神社(静岡県)参拝や生活物資の輸送路として使われた。江戸時代の絵図をもとに、長谷区間に「散探ルート」を設定。一部、再生工事が残っているが、パンフレット作成を機にウォーキングを組んだ。

ルートは比較的平坦だが、分杭峠付近は上り坂。参加者は双体道祖神、白衣観音など17カ所で石仏などの説明を受け、自然の美しさや地域資源を再発見しながら歩いた。

2年前に兵庫県から引っ越してきた市内西箕輪の女性(61)は「地域の歴史に触れてみたいと思って参加した。説明を聞き、中尾座公演などでまた来たい」と話した。

秋葉街道道普請隊長の高坂英雄さん(61)は「定員を超える申し込みで、自分たちが観光資源として整備してきたことは間違いではなかった」と秋葉街道に対する関心の高さを喜び、今後も継続して整備や街道を生かしたイベントを企画していきたいとした。 -

地域資源をまとめた宝モノ地図とカードが完成

伊那市高遠町長藤黒沢地区の文化財や風習、昔の遊びなどをまとめた宝モノ地図とカードが完成した。都会の人を対象に田舎生活体験を提供する「おてて倶楽部(くらぶ)」と黒沢にぎやかし協議会が共同で作成。「歴史を見直すことで、地域発展につながれば」と願う。

「おてて竏秩vは、地元にある資源を活用しないのはもったいないと住民に相談。それをきっかけに、昨年6月、黒沢地区有志12、13人で協議会を立ち上げ、古老からの聞き取りや現地確認などをして情報を集めた。

地図上には、1960年ごろまで奉納相撲が行われていた「鹿嶋神社」、縄文中期の居住跡「八幡屋敷遺跡」、出産時の胎盤を埋めた「後産」など27カ所を示した。現金収入を得る手段だった炭焼きや養蚕、地区の歳時記、過去30年間の人口推移なども紹介。A2判、カラー両面刷り。

カード=A5判=は、地図上に示した文化財など記録を兼ねて写真やイラスト入りで特徴や言い伝えを書き、37枚にまとめた。

県の元気づくり支援金の助成を受け、地図1千部、カード40セットを作った。地図は黒沢地区の全戸40戸に配布。

地域で1人しか知らなかった源堂城には案内板を取り付けた。

協議会事務局の藤原久さん(63)は「後世に伝えたいものは網羅した。私たち自身も知らないことがあり、勉強になった。地域の良さを知ってもらいたい」と話した。

地図・カードは、市役所本庁、高遠町総合支所で見ることができる。 -

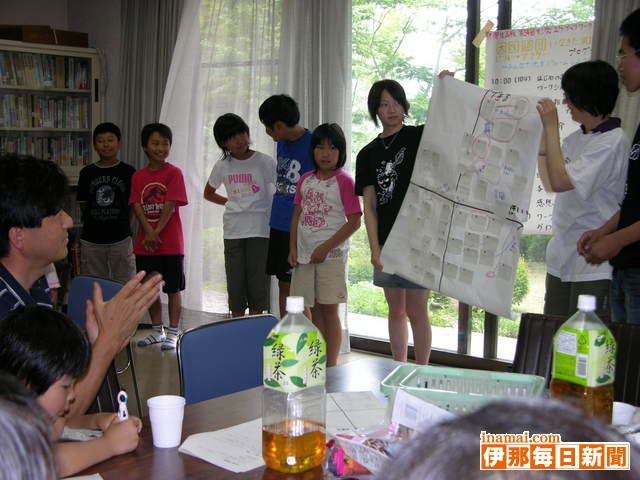

伊那北高まちづくりワークショップ

伊那北高校のイベントプランニング部(平沢崇佳部長)はペン祭開催中の28日、最寄駅であるJR伊那北駅前の再構築について考える「まちづくりワークショップ」を同校の同窓会館で開いた。部員の生徒約10人のほか、駅周辺の商店主などでつくる山寺活性化協議会(矢野昌史理事長)の役員、近くの伊那小学校5年夏組(浦野孝文教諭、33人)の児童など約60人が参加し、魅力ある駅前にするためのアイデアを出し合った。

参加者は6グループに分かれて討論し、それぞれ結果を発表。「誰でも休めるようなベンチやパーゴラを置きたい」「美しい花壇を作りたい」「にぎやかになるように店やフリーマーケットが欲しい」などのほか、「池に噴水を造る」「バッティングセンターを作る」などのユニークなアイデアもあった。

ワークショップは今年あと3回の開催を予定している。平沢部長は「ワークショップで出た意見は案としてまとめ、今年中に市に要望していきたい」と話している。

夏組の児童は、総合的な学習の一環で昨年から駅前広場の清掃などに自主的に取り組み、今年は山寺活性化協議会とともに樹木の整備や花壇設置などを行った。 -

伊那青年会議所がライトダウンイベント協力を要望

地球温暖化防止の取り組みの一環として日本青年会議所が全国一斉のライトダウンイベント「月ほたる」を実施するのを受け、伊那青年会議所(唐沢幸利理事長)は27日、伊那市に対して、イベントが行われる7月7日夜の1時間、ライトダウンに協力してほしいと依頼した。

唐沢理事長ら役員4人が伊那市役所を訪れ、小坂樫男市長に「洞爺湖サミットの日に合わせて全国一斉にライトダウンを行う」などとイベントの趣旨を説明した上で、協力を要望。小坂市長は「ライトダウンは温暖化について考える時間になり、環境への意識の醸成にもなることなので、市としてもできることは協力する」として、本庁舎や駐車場の一部の照明を消灯する考えを示した。「安全面の問題もあり、すべて消すことはできないが」と前置きした上で、職員に間引き消灯を指示した。

伊那青年会議所は箕輪町、南箕輪村も順次訪問し、同様に協力を要請する。

「月ほたる」は7月7日の午後8時から1時間、職場や家庭の照明を消し、月明かりやろうそくの灯りで過ごすことで省エネを心掛けてもらおうという取り組み。東京タワーの照明も消灯される。 -

伊那草友会山野草展

上伊那の山野草の愛好者らでつくる「伊那草友会」(中山和幸代表、15人)は第19回山野草展示会を伊那市の伊那市民会館2階で29日まで開いている。

ウチョウランを中心としたさまざまな種類の山野草、イワヒバなどの古典園芸植物やふ入り植物など約300鉢を展示。訪れた人たちはかれんに咲いたウチョウランなどの山野草を「かわいいね」などと話しながら、じっくりと眺めている。

中山代表は「昨年は気候の影響で開花時期が遅れたが、今年はうまくいった。きれいに咲いてくれてよかった」と話している。

会員が育てたウチョウランなどの山野草の販売も1鉢200円からの格安価格で行っている。

入場無料。午前9時縲恁゚後4時。 -

カジカ棲む清流に、自然を呼び戻す会が放流

宮田村の自然を呼び戻す会(加藤一彦会長)は28日、自家養殖したカジカの稚魚約300匹を村内の河川9カ所に放流した。魚影を復活させようと取り組んでいるもので、「大きく育てよ」と送り出した。

清流の石の下に棲むカジカ。コンクリート護岸によるU字溝化が進んだ昭和40年代の河川改修などにより、一時は追われるように姿を消した。

同会は15年ほど前から成魚、5年前からは自分たちで育てた稚魚の放流を始め、今では市街地を流れる小田切川にも魚影が戻ってきた。

今年は新たに大沢川や、石積みが残る水路へも放流を拡大。孵化して3カ月余り1・5センチほどの小さな稚魚を川へ放した。

「昔は村内のどの川にもカジカがいた。よくモリで突いて取ったものさ」と会員。

3年ほどで体長15センチまでに成長するというが、加藤会長は「村内の川は水質も良く環境は抜群。今後は石積みが残る河川水路の調査も進めたい」と話した。 -

写真展「冬季ローツェ南壁への挑戦」

伊那市西春近のかんてんぱぱホールで7月3日まで、写真展「冬季ローツェ南壁への挑戦」が開かれている。世界初のローツェ南壁冬季登はんを成し遂げた日本山岳会東海支部隊の記録写真に来場者が関心を寄せている。伊那食品工業主催。

ヒマラヤ山脈のエベレスト南に連なる世界第4位、8516メートルの高峰「ローツェ」。この山の南側、標高差3300メートルの巨大岩壁「ローツェ南壁」は、雪崩と落石が多く非常に危険な壁で、過去約25回の試みのうち登頂したのは90年秋の旧ソ連隊のみ。

名古屋市在住の田辺治さん(47)率いる日本山岳会東海支部隊は、「世界中のだれもやったことのない冒険をしたい」と01年から06年に3度に渡ってこの難関に挑戦し、06年12月27日に史上初のローツェ南壁冬季完登を達成した。

展示写真はほとんど田辺隊長が撮影したもので、登山口から完登までの30点。長年の雪崩によって削られて出来たヒマラヤひだの7100メートル地点をくり抜いて第2キャンプを建設し、ひだを横断する仲間の隊員を撮影した写真などが印象深いという。

隊長の田辺さんは、「天候、隊の戦力も余力ぎりぎりで壁を登り切った。山頂は力なく断念したが、やっと長年の夢がかなった」と当時を振り返る。信州大学農学部出身で信大学士山岳会理事でもあり、「信大に入った学生は、山岳部に入ってほしい」とメッセージも送っている。

午前9時縲恁゚後6時(最終日午後3時)。 -

高校野球・赤穂

2年生が主体の若いチームを引っ張るのが、攻撃の基点となる主将で3年の高嶋。中軸の土橋まで手堅くつないで得点を狙う。長打力、機動力に多くは望めないが、春からの練習で次を狙う走塁の意識も高い。犠打などを正確に決めて好機を積み重ねる。

投手陣は左上手から繰り出す鈴木、右下手投げの田中と、タイプが違う2人が揃う。主戦を決めずコンディションが良い方を先発に起用するが、試合状況によって継投もある。

四球で大量失点につながる試合もあったが、課題だった制球力も向上しつつあり、緩急をつけた組み立てで打たせて取る。

昨夏は投手を務めた地元は二塁にコンバート。高嶋と組む二遊間が守りの要で、的確な送球をナイン全員で取り組んできた。2年生バッテリーを堅守で盛り立てるのが勝利に直結する。

春から徹底してきた・ス一球勝負・ス。「正確性、粘り強さが、大会までにあとどれだけ上積みできるか。勢いに乗れば、良い自信になってつながっていくはず」と山岸監督は、今も成長過程のナインに期待する。

初戦は坂城と長野オリンピックスタジアムで午前10時から。

◆高嶋学主将

3回戦突破が目標。思いっきり楽しくやりたい。甘い球が来たら初球からどんどん攻める。2枚の投手と守備が安定すれば、いい試合ができるはず。 -

【輝く!経営者 その後 ネクストエナジー・アンド・リソース 伊藤敦社長】

ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社

◆駒ケ根市中沢4753竏・

◆2003年12月設立

◆資本金4000万円

◆従業員9人

◆TEL0265・87・2070

◆FAX0265・87・2071

◆URL www.nextenergy.jp/

◆本紙の長期連載企画「上伊那・輝く!経営者」で04年7月に紹介。

「このまま環境破壊が続いたら地球はどうなってしまうんだ。自分にはいったい何ができるんだ」。熱帯雨林の乱伐の実態を知ったことがきっかけで高まった地球環境保護への思いから、居ても立ってもいられずに03年、会社を設立。ビジョンに「自然エネルギーにより、2031年までに原子力発電所1基分に当たる電力量約100万キロワットを供給する設備を普及させる」を掲げ、自然エネルギーのパイオニアとしてさまざまな事業に挑戦してきた。

この間の4年半、環境問題に対する社会の意識は大きく様変わりし、同社の事業の柱も設立当時の風力発電と小水力発電から太陽光発電へと大きくシフトしてきた。環境保護が国際社会の最優先課題となりつつある現代にあって、時代の最先端を走る企業の取り組みはどんなものか。そして、伊藤社長が見据えるこの地球の未来とは竏秩B -

【なぜ進まない 伊那市の学校耐震化率】

文部科学省がまとめた全国公立小中学校の耐震化率(4月1日現在)で伊那市は31・4%と、全国平均の62・3%を大きく下回った。上伊那の市町村は悪い順に、辰野町35・7%、駒ケ根市64・0%、箕輪町73・3%、宮田村76・9%。飯島町、南箕輪村、中川村はいずれも100%だ。

伊那市は理由について、改築を集中して行った後の81年に耐震基準が強化されたため竏窒ニいうが、81年以前の建物にその後施した耐震補強の率は駒ケ根市の30・8%に対して伊那市はわずか6・7%。その差は歴然だ。

中国・四川大地震では校舎が倒壊し、たくさんの子どもたちが無残な死を遂げた。同じ悲劇を繰り返さないよう、若い命を守るための事業に最優先で取り組んでほしい。(白鳥文男) -

高校野球選手権長野・学校紹介(3)上伊那農

自慢の攻撃力で今春、4季ぶりとなる北信越県大会に上伊那から唯一出場。南信予選から数え計6回の公式戦を経験したことでチームは成長した。県大会以降も選手たちは「上を目指すため真剣に苦しんできた」と守屋監督。課題の守備を克服し、夏の大会では甲子園出場を目指して戦う。

勝負強い打撃の小島が打線の軸となる。春の大会は1番に置いてきたが、2番の大槻、中軸の唐沢光、唐沢孟を含め夏は「チームにとって最も得点力の上がる打順を考えたい」と守屋監督。「いろんな選手が可能性も持っている。今年は本当に打撃がよいチーム」と自信を口にする。

チームの課題は投手陣を含めた守備力となる。練習はノック数を増やすなど、例年より力を入れて守備を強化。左腕で安定感のある主戦茅野、130キロ以上の速球を持つ藤森、キレのある変化球が魅力の柴竏窒フ3投手も大会に向け、試合中の集中力が上がってきた。

守屋監督は「緊張から失策が生まれることが多い。攻撃で気持ちよく打つことができれば、守備にも乗っていける。出来れば序盤で得点を重ね、投手が楽に投げれるような試合展開をつくりたい」と話す。

初戦は臼田竏猪リ曽青峰の勝者と対戦(9日午後2時・県営上田球場)する。

宮脇祐司主将

夏の大会に向けて意識が高まり、チームは良い状態。打撃もしっかりと練習してきたし、課題の守備も確実性を心掛けてきた。目標の甲子園出場に向け、まずは初戦を勝ちたい -

伊那中央ロータリークラブ新体制

伊那中央ロータリークラブは27日、第22年度(08年7月1日縲・9年6月30日)の体制を発表した。新会長には下井達典さん=オザワ建装代表取締役=が就任する。下井新会長は年度方針について、RIテーマと地区方針に従いつつ、活気を高めながら独自の奉仕活動に積極的に取り組んでいきたいとする考えを明らかにした。

伊那西高インターアクトクラブへの支援、青少年交換留学生の派遣・受け入れなど、さまざまな奉仕活動を行っていく。

主な役員・理事は次の皆さん。

▽会長=下井達典▽会長エレクト=鈴木一比古▽副会長=川上今朝雄(兼クラブ奉仕委員長)、久保田文彦▽幹事=矢野昌史▽会計=小松健一▽SAA=田中宏明▽職業奉仕委員長=田村さつき▽社会福祉委員長=栗原敦司▽国際奉仕委員長=浦野祐治▽新世代活動委員長=名和義浩▽副幹事=木下雄二郎▽直前会長=田中洋 -

伊那市安全会議

交通、産業、防火・防犯など、市の安全の関係者でつくる伊那市安全会議(会長・小坂樫男市長)は27日、会議を開き「市民の日常生活を脅かすすべての災害事故を防止し、誰もが安心して暮らせるまちづくりのための事業を行う」などの方針を盛り込んだ08年度事業計画・予算案を承認した。予算額は前年度比13万4千円増の129万6千円。教育宣伝費を11万円増額した。

交通安全、産業安全、防火防犯、環境、保健、子ども安全の各部会長がそれぞれの事業計画を説明した。

併せて「08年度暴力追放・交通安全伊那市民安全大会」を10月12日に開催することが報告された。

288/(木)