-

平成の大検地フィナーレ

新伊那市合併記念イベント「平成の大検地」が新市の境界を全て踏破した。21日、2年にわたる検地が完了しフィナーレを迎えた。

この日、検地隊は箕輪町との境となる伊那市福島を出発し、ゴールの市役所を目指した。

徒歩や自転車に乗った一行が、南箕輪村の天竜橋付近に到着すると、検地旗を「カヌー隊」へと引き継いだ。

カヌー隊は、伊那カヌークラブや南信森林管理所のカヌー愛好者など14人で、13艇のカヌーが市役所までの天竜川約7キロを下った。

「平成の大検地」は、新市誕生を祝い、伊那市の境界を歩いて踏破しようと、平成18年7月3日に始まった。

これまでに、登山愛好家グループや一般の市民など約500人が参加し、山梨県や静岡県との県境を含む約200キロの道のりを市民の足でつないできた。

21日は、検地隊のカヌーがゴールの市役所に到着すると、小出太鼓の演奏が一行を出迎え、検地完了を祝った。

田中幸雄実行委員長が、検地を指示した検地隊長の中山晶計伊那市長谷総合支所長に無事終了を報告し、検地旗を返還した。

中山隊長は、参加者に「努力と情熱に感謝する。これからも伊那の自然を愛し、守り育てていってほしい」と呼びかけていた。 -

中南信消防広域協議会初会合

中南信地区を1つの広域消防本部体制にしようと、長野県や関係市町村は22日、松本市で中南信消防広域化協議会の初会合を開いた。

協議会は、中南信地域で消防を組織する7つの広域連合長や組合長、広域連合議会議員など21人で組織する。

第一回協議会では、役員の選出や今年度の事業計画が了承された。

協議会長には、松本広域連合長の菅谷昭松本市長が選ばれ、「大きな問題であるが、意義ある形へ進めていきたい」とあいさつした。

また会の冒頭で委員を代表し、伊那消防組合長の小坂樫男伊那市長は、「これだけ広いエリア。それぞれの地域の事情もあるが、前向きな議論を進め、住民サービスの低下の無いよう知恵を出し合っていきたい」とあいさつした。

消防の広域化は、高齢化や人口の減少、大規模災害など環境の変化に対応するため国が進めているもので、長野県は今年1月に広域化推進計画を策定した。

計画では、県内を現在ある14の消防本部から、中南信と東北信の2つの消防本部体制にすることを推奨している。

協議会では今後、議論を深め、平成24年度までに新しい消防体制の発足を目指している。 -

秋の交通安全運動始まる

秋の全国交通安全運動に合わせて22日、伊那市役所前に交通指導所が設置され、交通指導員らが道行くドライバーに安全運転を呼びかけた。

秋の全国交通安全運動は21日から30日までの日程で実施されている。

この日は伊那市や伊那警察署、交通安全協会の関係者など約80人が参加した。

指導所の開設に先立ち、伊那市西春近の太鼓グループ小出太鼓が太鼓演奏を披露し、参加者の士気を高めた。

参加者は市役所前の道路で道行くドライバーに「気を付けて運転してください」などと声をかけ、交通安全PRグッズを配った。

伊那警察署管内で今年1月から現在までに発生した交通死亡事故は3件。前の年の同じ時期に比べ2件増加している。

高齢者ドライバーによる事故が増加しており、今回の運動でも高齢者の交通事故防止対策が重点課題となっている。 -

伊那中央病院産婦人科診療棟がオープン

伊那中央病院で、産婦人科外来患者の増加に対応するため増築された診療棟が22日オープンした。新しく増築された診療棟の前でオープニングセレモニーが行われた。

この診療棟は、増加している産婦人科外来患者に対応するため造られたもので、総工費は9千300万円。

内診室と診察室それぞれ2部屋が、婦人科と産科に設置され、これまで空きスペースで対応していた診察がここですべてできるようになった。

伊那中央病院では、H17年から辰野総合病院で、今年からは昭和伊南総合病院で分娩の取り扱いを休止した影響で、産婦人科の外来患者数は月平均1500人と、適正の1200人に対し飽和状態が続いている。

産婦人科の医師数は9月1日から6人となっている。この体制でも同時に診察できるのは3人までで、新しい診察室すべてを同時に使うには最低8人の医師が必要だという。

新しい診察室は、病棟とつなぐ渡り廊下などの付帯工事が来月に完了する事になっている。 -

上伊那でも食の不安広がる

メラミン混入食品流通有害物質「メラミン」の混入の恐れがある食品が、上伊那のスーパーでも流通していた事が分かった。

問題となっているのは、大阪市に本社のある丸大食品が、中国にある子会社で製造した5つの商品。丸大食品では、中国の工場で有害物質のメラミンが混ざった牛乳を原料として使ったおそれがあるため、自主回収を行っている。

市内にある丸大食品の営業所によると、伊那で流通していた対象商品は「グラタンクレープコーン」。

この営業所では、伊那市に本社のあるスーパーにこの商品を納入していて、スーパーでは現在、仕入れた数や販売個数の調査を行っている。

現在は、スーパーの棚から対象商品は撤去され、購入した消費者にチラシなどで返却を呼びかけている。 -

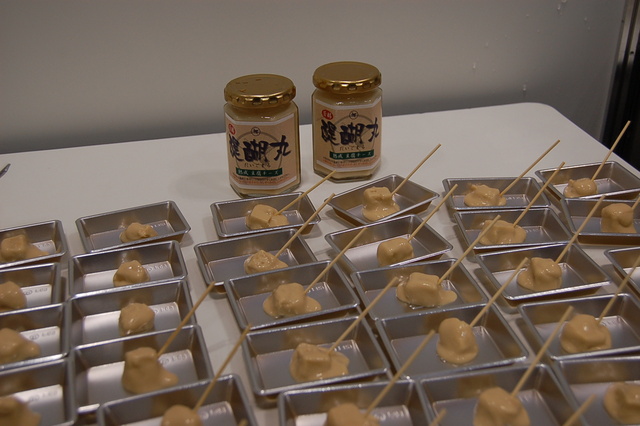

登喜和冷凍食品の新製品「醍醐丸」に反響

ふるさと食品全国フェア

東京のビッグサイトで開催されたふるさと食品全国フェアで、伊那市でこうや豆腐を作っている登喜和冷凍食品が、豆腐を熟成発酵させた新製品「醍醐丸」を発表し、大きな反響を呼んだ。

財団法人食品産業センター主催のオーディションでプレゼンテーションしたもので、関東中部地域で地域食材を使用して優れた新商品を開発した5社の一つに選ばれた。

登喜和冷凍食品の高城靖東京営業所課長が▽伊那谷産大豆「ナカセンナリ」を使用した地域発の製品であること▽登喜和冷凍食品の堅い豆腐を作る技術と、駒ヶ根市の養命酒のみりん粕を完全発酵させる技術が融合した新技術であること▽チーズのような触感と大豆の味と米のうまみがマッチした新しい味であること竏窒ネどを紹介した。

プレゼンテーションを受けて、壇上に並んだアドバイザーからは、「とてもおいしい。さらに居酒屋などで気軽に食べられるものにする工夫をしてほしい」、また「豆腐チーズというネーミングをより全面に押し出した方がインパクトがある」などの意見が出された。

熟成豆腐チーズ「醍醐丸」は農林水産省などが進める食料・食品クラスター制度の適用を受け、この春までに開発された。 -

ふれあい広場

地域住民に福祉について身近に感じてもらうイベント「ふれあい広場」が21日、伊那市の福祉まちづくりセンターで開かれた。

ふれあい広場は世代や障害を越え、同じ地域で一緒に生きている仲間であることを実感・共感してもらおうという福祉のおまつり。

この日はあいにくの雨となったが、会場では福祉団体などが食べ物や手作り作品の販売、各種ステージ発表を行った。

知的障害者の通所施設「ゆめわーく」のブースには、通所者が製作した手さげ袋やテーブルクロスなどが並べられていた。これらの作品はカランコ織りと呼ばれていて、作るのに小さいもので半日、大きな作品になると1カ月以上かかったという。

また別のブースでは、伊那手話サークルがビデオを使った講座や、手袋を使い指文字の展示を行っていた。会員らは「多くの人が手話を身につけ、聴覚障害者への理解を広めていきたい」と話していた。

ふれあい広場実行委員長の平澤正貴さんは、「雨で人が来るか心配でしたが、多くの人に来ていただいた。世代や障害を越え楽しんでもらえるイベントになりました」と話していた。 -

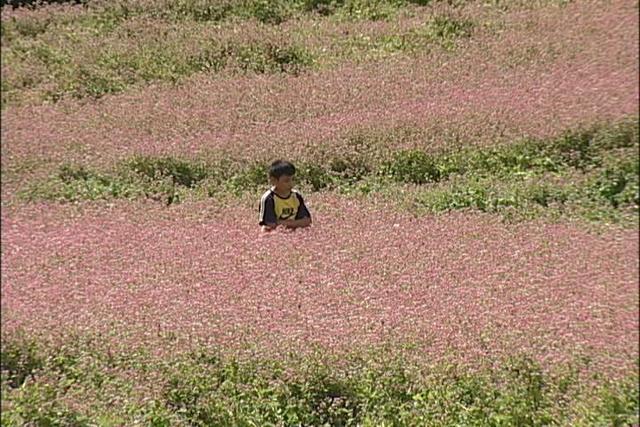

箕輪町上古田「赤そばの里」オープン

箕輪町の秋の観光スポット上古田の「赤そばの里」の里開きが20日、行われた。赤そばの里を管理している、古田の里赤そば会の会員や関係者などおよそ50人が参加し、里開きを祝った。

セレモニーで、古田の里赤そばの会の唐沢清光会長は、「昨日の台風で倒れてしまった物もあるが、無事オープンできた。今年も趣向を凝らしたイベントなどを計画しているので、多くの人に訪れてもらいたい」とあいさつした。

また、今年は初めてヨーロッパのスイス地方に伝わる笛の一種「ホルン」の演奏が行われた。上伊那のホルン愛好家でつくるアルプホルン駒ヶ根のメンバーが3曲披露した。

訪れた人たちは、目の前に広がる風景と共に、ホルンの音色を楽しんでいた。

赤そばの里は、4.2ヘクタールの農地におよそ10年前から、ネパール原産のそばを改良した赤そば「高嶺ルビー」が栽培されている。

花の見頃は、今週末から来月10日頃までで、花が咲き誇る今の時期は、辺り一面が花に覆われ、赤い絨毯を敷き詰めたように見える。

なお、9月27日・28日は赤そば花まつりが開かれ、手打ちそばが味わえるイベントなどが行われる。 -

富県いいとこ再発見ツアー2008

身近な名所を知り地元を好きになってもらおうと、伊那市の富県で地元再発見ツアーが20日、開かれた。

ツアーには、伊那市内から17人の親子づれらが参加した。

企画したのは、地区住民でつくる富県グリーンツーリズム推進委員会で、ツアーは去年に続き2回目の開催となる。

富県にある県内でも有名な栗園や、お堂の井戸水を使うと味噌が美味しくできると言い伝えられる薬師堂などを巡った。

このうち栗園では、いがに刺さらないよう気を付けて、かごいっぱいに栗の実を拾っていた。

家族で参加した美篶の広瀬勝さんは、「近くの名所を発見できた。孫も初めて栗拾いを体験し喜んでいる」と話していた。

富県グリーンツーリズム推進委員会の中山徹夫会長は「伊那市は、天竜川を挟み東と西では知らない事が多い。今後もツアーを開き、富県を広くPRしていきたい」と話していた。 -

三澤久夫油絵展

南箕輪村在住の三澤久夫さんの油絵展が、伊那市のはら美術で開かれている。

会場には、最近の作品60点ほどが並んでいる。

三澤さんは、この春まで南箕輪小学校の校長として勤めていた。30歳の頃、油絵教室に参加したことがきっかけで仕事の傍ら絵を描き始め、日展で2回、一水会では26回入選している。

伊那谷や安曇野などの風景を描いていて、その場の雰囲気を写したいと、現場で作品を仕上げている。

作品は、春と冬を描いたものが中心。秋は季節が短く、仕事も忙しかったことからチャンスがなかったということで、退職した今後は、秋の風景をたくさん描きたいという。

会場を訪れた人は、「さわやかで優しい絵。どの風景にも人が描かれているのもいいですね」と話していた。

作品展は23日まで。 -

御子柴正人画展

伊那市在住の画家、御子柴正人さんの洋画展は23日まで、伊那市のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開いている。

御子柴さんは、高校時代から40年以上絵を描き続けていて、60歳となる今年、還暦を機に初めての個展を開いた。

会場には油絵を中心に、これまで描きためてきた洋画40点が並んでいる。

御子柴さんは、長野県ならではの山里の風景を多く描いていて、伊那市高遠町や長谷の山里などが四季を通じて表現されている。

同じ場所でも描くときによって環境が変わるということで、山肌の色や空の色を変えて表現しているという。

御子柴さんは、「会場に来て、自然の力強さや美しさを感じてもらいたい」と来場を呼びかけている。 -

プロ棋士が囲碁の指導

プロ棋士を招いての囲碁教室が20日、伊那市立伊那図書館で開かれた。日本棋院上伊那支部の会員など10人が集まり、プロ棋士の高梨聖健8段から指導を受けた。

上伊那支部では毎月2回、囲碁教室を開いているが、年々会員数が減少してきている。

今回は囲碁の普及活動の一環として、日本棋院から高梨プロが派遣された。

高梨プロは級を持つ子ども2人を相手に碁を打ち、子ども達はプロの技を体感していた。対局が終わると、子ども達はプロから自分の打った手について指導を受けていた。

日本棋院上伊那支部の神田ふくじ支部長は「こういったことをきっかけに、強さに関係なく囲碁を楽しんでくれる人が増えれば嬉しい」と話していた。 -

昭和伊南病院の救命救急センター維持へアピール

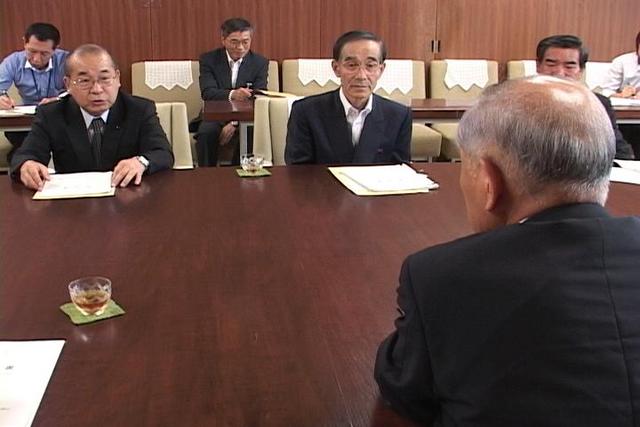

伊南医療対策検討委

機能不十分との評価を受けた駒ヶ根市の昭和伊南病院について、病院を運営する伊南行政組合は20日、救命救急センターを維持させるため、県や住民に対してアピールをしていくことを決めた。

駒ケ根市役所で伊南医療対策検討会が開かれ、伊南行政組合を組織する駒ヶ根市、飯島町、中川村、宮田村の各市町村長らが参加し、今後の対応策について話し合った。

昭和伊南病院については、整形外科、産婦人科の常勤医師の不在や、医師不足などの現状から、今月16日、県救命救急センター機能評価委員会が、センターとして機能不十分と県に報告している。

伊南行政組合では、機能不十分との報告を県からいまだに受けていないとして、県に対して抗議をしていく考えを示した。

また県に対し、県としての対応を示すよう要望するとしている。

検討委員会では、「昭和伊南病院は医師不足の影響をもっとも受けている病院だが、これまで医師の懸命な努力により、地域住民の健康と安心を守ってきた。救急救命センターとして継続していけるよう、アピールをしていく」として、伊南行政組合長の杉本幸治駒ヶ根市長がアピール文を読み上げた。

検討会では今後、早急に各地域で広報を利用し住民にアピールをしていくとともに、県に出向いての抗議や要望を行っていきたい考え。 -

元気に「わらしこ太鼓」披露

富県保育園運動会

上伊那各地の小学校や保育園で20日、秋の恒例行事、運動会が開かれた。

台風13号の影響で天候が心配されたが、晴れ間が広がり、絶好の運動会日和となった。

富県小学校のグランドで運動会を開いた富県保育園は、年長児がこれまで練習してきた太鼓を披露した。

子ども達は、富県を拠点に活動する歌舞劇団田楽座から、毎月2回のペースで太鼓の指導を受け練習をしてきた。

発表したのは、子ども達でも覚えられるようにと田楽座が創った「わらしこ太鼓」と呼ばれる曲。子ども達は大きな声でテンポを合わせながら楽しそうに太鼓を叩いていた。

指導にあたってきた田楽座の和田さくらさんは、「大勢の人の前での発表は初めてで、みんな緊張していたが、上手にできていた」と話していた。

富県保育園の年長児は、今後田楽座の公演や地域の祭りなどでも練習の成果を発表するという。 -

第63回国民体育大会選手壮行会

第63回国民体育大会に出場する選手を激励する壮行会が18日、伊那市役所で開かれた。

伊那市からは今回、6種目に7人の選手が出場する。この日は陸上、セーリング、ライフル射撃の出場選手4人が市役所を訪れ、それぞれの抱負を語った。

小坂市長は「若いみなさんに郷土の栄誉のために頑張ってきてほしい」と激励した。

そのほかの種目では、新体操に伊那西高校の生徒を主体とする混合チームが、馬術に北原装蹄所の北原衛さん、フェンシングにNTN上伊那製作所の薮原創さんが出場する。

大会は27日から10月7日まで、大分県、熊本県で開かれる。 -

丸中産業が業務再開

焼却炉から出る排ガス中のダイオキシン類の濃度が基準をクリアしたとして、南箕輪村の産業廃棄物処理業、丸中産業が19日から焼却炉の使用を再開した。

丸中産業は今年7月16日に、排ガス中のダイオキシン類の濃度が基準を超えているとして、上伊那地方事務所から炉の使用停止と改善命令を受けていた。

丸中産業では、炉の不具合を改修し、9月2日に測定したところ、ダイオキシン類の濃度が排出基準の5分の1以下になったことから使用再開が認められた。 -

台風接近で果樹農家大忙し

台風13号は19日の夜から20日の未明にかけて、上伊那に最も接近するとみられている。

収穫期を迎えている果樹農家は、対応に追われた。

伊那市西箕輪大萱で50年近く梨を育てている白沢すみおさんの50アールの梨畑でも、幸水の収穫が行なわれていた。

幸水は、9割がた出荷を終えているということだが、手塩にかけて育てた梨ということもあり、一つ一つ丁寧にもぎ取りケースに入れていた。

長野地方気象台によると台風13号は、19日の夜から20日の未明にかけて上伊那地域に再接近するとみられる。雨の多いところでは、雷を伴って1時間に30ミリ、20日午後6時までの24時間では80ミリが予想されている。

明日は、多くの小学校で運動会が予定されているが、学校では、台風の状況により順延するかどうか判断するという。

気象台では、雷や突風に注意するよう呼びかけている。 -

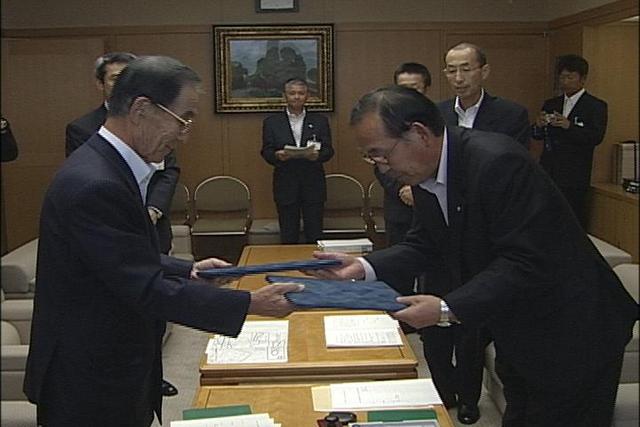

下水道施設で伊那市と南箕輪村が協定

協力で経費節減へ

伊那市と南箕輪村は、境界部分でお互いの下水道施設を有効に利用し経費節減につなげようと19日、協定を結んだ。調印式が伊那市役所であり、小坂樫男伊那市長と唐木一直南箕輪村長が協定書を取り交わした。

今回の協定は、伊那市と南箕輪村の境界に接する区域の中で、下水道が整備されていない地域についてお互いの施設を使うことでコストの削減を図ろうというもの。

南箕輪村の下水道施設を利用する伊那市の区域は、星ヶ丘の30世帯、国道361号沿いの川北、小沢地区の25世帯、合わせて55世帯。

伊那市の施設を利用する南箕輪村の区域は、信州大学農学部北側の神子柴地区で30世帯が対象となる。

これにより伊那市は2億円、南箕輪村は1800万円の経費削減につながるという。

調印を終え、小坂伊那市長は、「将来は、下水道全般の維持管理についても相互に協力していきたい」とあいさつ。唐木南箕輪村長も、「境界が入り組んでいるので、協力していくことが住民や行政にとってプラス」とあいさつした。 -

長野県でも汚染米のおにぎり販売

長野県のスーパーやコンビニエンスストアに、汚染米を使用した赤飯のおにぎりが出荷されていた事が分かった。

これは、三笠フーズなどの汚染米の出荷先である愛知県の食品加工会社で製造されたおにぎりの販売ルートを調査したところ判明した。

愛知県によると、汚染米が使用されていたのは、シノブフーズ名古屋工場で今年2月から8月までに製造された赤飯のおにぎりおよそ10万2千個で、長野県を含め8つの県に出荷されていた。

おにぎりは、スーパーやコンビニエンスストアで販売されたという事だが、店舗は特定できていない。

農林水産省では現在、三笠フーズなどの汚染米の流通経路を調査している。

すでに加工・出荷されたものについては、確認が難しいという事だが、全面解明にむけて調査を進めたいとしている。

長野県では、汚染米を食べたのではないかとの心配に対応するため、保健所で健康相談に応じるという。

また、汚染米の問題を受けて、政府系金融機関の国民生活金融公庫伊那支店では、汚染米の相談窓口を設置している。これは、汚染米の問題による風評被害など、影響を受けた中小企業を支援するために、全国の国民生活金融公庫の各支店に設置されている。窓口で個別相談に応じるとしている。 -

伊藤修南箕輪村教育長が9月末退任

任期満了に伴い今月末で退任する南箕輪村の伊藤修教育長が19日開かれた村議会9月議会定例会で、退任あいさつをした。

伊藤教育長はこの8年間を振り返り感謝の気持ちを伝え、「学力低下問題、子どもの多様化など、教育現場では変化が生じている。これからはさまざまな目で子どもを見守っていかなければならない」と話した。

伊藤教育長は平成12年から2期8年にわたり、南箕輪村教育長を務めてきた。

その間、学校週5日制の開始に伴い、総合型地域スポーツクラブ「わくわくクラブ」を設置したほか、中学校に相談員を配置するなどして、村の教育環境向上に取り組んだ。

伊藤教育長の後任は教育委員の互選で選ぶという。 -

第61回県書道展巡回展

第61回県書道展の伊那地区展が19日から、伊那市の県伊那文化会館で開かれている。

書道展は長野県書道協会などが毎年行っている。

今年は県全体で約900点の作品が寄せられた。

伊那地区展では、上伊那地区から寄せられた72点と、小学生から高校生までの作品約800点を展示している。

ICTエリア内では、一般の部の漢字で箕輪町の上田青畝さんの作品が最高賞の特選に続く秀作に選ばれている。

県書道展は21日まで、県伊那文化会館で開かれている。 -

しめ飾り用小物展示予約会

正月用のしめ飾りに使う小物の展示予約会が19、20日の2日間、伊那市のきたっせで開かれている。会場には、鯛やおかめの形をした飾りや、水引き細工の飾りなどおよそ500種類が展示されている。

この展示会は、飲食店などの業務用資材を販売する伊那市のモダンパックが開いた。

モダンパックでは、毎年店で飾りの予約を受けているが、ゆっくり話をしながら商品を選んでもらおうと、今年初めて企画した。

会場には、個人でしめ飾りを作る人などが訪れ、さっそく予約をしていた。

最近は、個人でしめ飾りを作って直売所などに出荷する人もいるということで、多い人では300個ほど作るという。

商品は、1枚2円の札紙から、1つ200円の小物まである。

展示会で予約すると1割引で購入できるということで、関係者は多くの来場を呼びかけている。 -

伊那北高校合唱コンクール

伊那北高校の合唱コンクールが19日、県伊那文化会館で開かれた。生徒達は息のあった歌声を響かせた。

伊那北高校恒例の合唱コンクールは、今年で41回目を数える。

1年生から3年生まで合わせて21クラスが参加し、合唱曲やアニメソングなどクラスで話し合って決めた歌を披露した。

生徒達は夏休み前からクラスごと、朝や放課後などを使って練習を積み重ねてきた。

コンクールはクラス対抗で行われ、審査の結果、最優秀賞となる金賞に選ばれたのは「Sailing」を歌った3年A組だった。

金賞に輝いた3年A組の生徒達は、アンコールで再びステージに上り、喜びの歌声を響かせていた。 -

王理恵さんが雑穀教室

雑穀をより一般的に広げていこうと、プロ野球ソフトバンクホークス王貞治監督の二女で雑穀料理研究家の王理恵さんが講師をつとめる料理教室が19日、伊那市長谷で開かれた。

王さんは、雑穀料理研究家で野菜ソムリエの資格も持った食のエキスパート。

雑穀料理講習会には、伊那市を中心に遠くは岡山から35人が参加し、王さんの話に耳を傾けた。

この日作ったのは、アマランサスの明太子風パスタとダッタンそば粉プリン。

王さんは、調理のポイントを親しみやすい口調で参加者に伝授していた。

岡山から参加したという主婦は、「岡山ではキビを生産していて、現在は団子くらいにしか使用していない。今回のレシピを持ち帰り違う使い方を研究したい」と話していた。

参加者たちは、20日信州大学農学部で雑穀栽培をしている畑を見学することにしている。

雑穀を研究している井上直人教授は、こうした企画は今後「フードツーリズム」にもつながり、観光戦略としても有効と話している。 -

みのわ美術展開催

みのわ美術会による美術展が18日から、箕輪町文化センターで始まった。

みのわ美術展は今年が13回目で、一般公募3人を含む33人が61点を展示している。

出品作品は日本画、洋画、彫刻、工芸の4部門で、多彩な作品がそろっている。

みのわ美術会の小川節子会長によると、今年は中央の全国展に出品した大作のほか、自分の思いや感動を作品に織り込んだ力作が多いのが特徴という。

今年の一般公募の入選は洋画の部1点、工芸の部2点で、このうち箕輪町の山田ツユ子さんの工芸作品「宵の輝き」が奨励賞を受賞している。

小川会長は、「ぜひ多くの人に来て見てもらいたい」と話していた。

みのわ美術展は21日まで。 -

伊那市の全国学力検査結果

4月に行われた全国学力検査の伊那市の小中学校の結果について、北原明教育長が18日説明し、小学校の算数が前回に比べ向上したことがわかった。

同日開いた伊那市議会総務委員会の協議会で議員の質問に答えた。

全国学力検査は小学6年生が国語と算数、中学3年生が国語と数学の検査をしている。

北原教育長によると、小学校は国語と算数ともに、基礎基本と活用の力の両方が定着してきているということで、特に課題だった算数は全国を上回ったという。

算数の向上については、「平成16年度から市独自に取り入れている標準学力検査の取り組みが実を結びつつあると判断している」と話した。

中学校は、国語と数学ともに基礎基本と活用の力が全国に比べ若干課題があり、数学の活用の力では上位と下位の格差があると説明した。

北原教育長は今後について、「各校で結果分析をしてもらい、課題がある学校はなぜ課題があるのか説明を求めたい」としている。 -

弥生ヶ丘高校音楽会

伊那弥生ヶ丘高校、秋恒例の音楽会が18日、県伊那文化会館で開かれ、クラス毎に歌声を競った。

音楽会は、合唱を通じてクラスの団結をより深くしようと、クラスマッチ形式で毎年開かれている。

各クラスとも、早朝や放課後の時間を利用して練習を重ねてきたということで、生徒達は堂々としたステージを披露していた。

審査は、声の大きさやバランスなどを基準に行われ、最優秀賞1クラス、優秀賞2クラス、審査員特別賞2クラスが表彰される。

審査の結果、最優秀賞に選ばれたのは、「航海」を歌った3年A組。最優秀賞に輝いたクラスには、アンコール演奏の権利があり、3年A組の生徒達は再びステージに上り、喜びの歌声を響かせていた。 -

箕輪東小6年生がケチャップづくり挑戦

箕輪東小学校の6年生38人は17日、地元で採れたトマトを使ってケチャップ作りに挑戦した。

指導したのは、箕輪町の女性農業者グループ野良っ娘の会のメンバー10人。野良っ娘の会では、今年から町内に畑を借りて加工用トマトの栽培をしている。

この日は、子どもたちに手作りケチャップの味を知ってもらおうと、会で育てたトマトを一緒に加工した。会のメンバーが子どもたちと作業をするのは今回が初めて。

裏ごししたトマトに香辛料を混ぜ、焦げないように30分ほど煮込んで水分をとばし、完成させた。

できたケチャップはパスタに混ぜて、お昼にみんなで味わった。

野良っ娘の会の関幹子会長は、「ケチャップになるまでの過程を知る事で、身近な食材に関心をもってもらいたい」と話していた。

会では今後、こういった取り組みを少しずつ増やし、子どもたちにも地域食材に目を向けてもらいたいと考えている。 -

リニア期成同盟会が県知事に要望

リニア新幹線のBルート実現を目指す上伊那期成同盟会は18日、県としても積極的にBルート実現に向け働きかけるよう村井仁知事に要望した。

期成同盟会会長の小坂樫男伊那市長や、地元選出の県会議員が県庁を訪れ、村井知事と下崎保県議会議長に要望書を手渡した。

要望したのは、上伊那を通るBルートの実現にむけ▽県がリーダーシップを発揮し、関係市町村や関係団体が足並みを揃えて活動できるように積極的な運動を展開すること▽国やJR東海、関係国会議員に対して強力に要請活動を展開すること竏窒フ2点。

要望書を手渡し、小坂会長は「大都会を結ぶ幹線だけで良いのか。地域の発展、地域格差の解消にリニアBルートの実現が必要。上伊那も応援するので県に先頭に立って活動して欲しい」と話した。

これを受け、村井知事は「JR東海からは何のあいさつもなく何を考えているのかわからない。リニア新幹線のように新しい技術は環境への影響など地域に説明する必要がある。県がBルートに期待するのは当然。上伊那だけでなく中信でも活用できるので県民の広い関心を集める話だと考えている」と話した。

知事はJR東海に対し不信感を示し、あいさつに訪れない相手のところにわざわざ出向いていく考えはないことを改めて示した。

今回の要望は、県議会で陳情として扱われ、委員会審査を経て24日の本会議で採決される予定。 -

県内地価 下落幅縮小

長野県は18日、7月1日現在の県内地価を発表した。

県全体で、商業地は16年連続地価が下落していて、伊那市の山寺や下新田では、前年に比べ5.4%のマイナスとなっている。

調査は、県内全域81市町村、469地点で行われた。

住宅地では、伊那市前原の伊那中央清掃センター付近が1平方メートルあたり、前の年の2万1800円から2万900円と4.1%のマイナスなど、伊那市では平均2.2%、箕輪町では平均2.6%、南箕輪村では、平均1.5%の下落となった。住宅地の県平均は2.0%のマイナス。

商業地では、伊那市山寺のアルプス中央信用金庫付近が6万7900円から6万4200円と5.4%のマイナス、伊那市下新田の伊那市役所付近が5万5900円から5万2900円と5.4%のマイナスなど、伊那市では平均で5.4%、箕輪町では平均で5.3%、南箕輪村では平均4.2%の下落となった。商業地の県平均は2.9%のマイナス。

長野県によると、住宅地は12年連続、商業地は16年連続の下落となったが、下落幅は縮小し、2桁の大きな下落となった地点もなかったという。

1812/(木)