-

献血ルーム

秋の献血推進運動月間に合わせ、県、上伊那郡市献血推進対策協議会、県赤十字血液センターは臨時献血ルームを28日まで駒ケ根市のベルシャイン駒ケ根店の2階ニシザワギャラリーで開設している。上伊那地区ライオンズクラブもボランティアで参加している会場には献血の啓発ポスターが掲示され、担当者が啓発パンフレットや記念品などを配布するなどして献血への理解と協力を求めている。

初日の26日は午後1時から約2時間開設された。買い物に訪れた人たちは、献血への協力を訴える担当者らの呼び掛けに快く応じて積極的に採血に協力していた=写真。

同会場での開催は2000年以降6回目。県内では年に2、3回程度行っている。 -

赤石会文化展

飯田高校同窓会上伊那南部支部「赤石会」(高坂保会長、195人)は文化作品展「趣味悠遊」を駒ケ根市の市博物館で11月10日まで開いている。会員11人がそれぞれ腕を振るった得意の書、陶芸、刻字、写真、油絵など計36点を展示。訪れた人は個性あふれる作品の見事な出来栄えに感心しながらじっくりと眺めている=写真。

出品しているのは旧制中学45期縲恊V制高校43期生までと幅広い年齢層の同窓生ら。一昨年、駒ケ根市在住の有志3人で作品展を開いたのをきっかけに「これを機会に参加者を増やし、さらに輪を広げてもっと大きな展覧会を開こう」と意気投合し、趣味を持つ同窓生に呼び掛けて今回の開催にこぎつけた。

入場無料。午前9時30分縲恁゚後6時(最終日は4時)。月曜休館。問い合わせは同館(TEL83・1135)へ。 -

陶芸家の宮代さん 地元伊那で初の個展

伊那市中央区出身で埼玉県新座市に工房を構える陶芸家、宮代房子さん(60)=東京都練馬区=の地元初となる個展は11月7日まで、同市境東のギャラリーカフェ「カレッタ」で開いている。地元のツユクサ、ヤマアジサイなどの草花を題材に絵付けした湯のみや茶碗などの生活食器約400点を並べる。

素焼きにした器にちぎった和紙を張り、下絵具で染め付ける伝統手法の「和紙染め」を用いた陶器が中心。風合いや優しさなど、紙ににじんだ下絵具が器の表面に温かみのある色合いを写し出し、女性ならではの画風と手作業のよさがそれぞれに表れている。

還暦の記念に地元で個展を開きたかった竏窒ニいう宮代さん。高校卒業後に上京し、結婚後に趣味として陶芸を始めて20年が経つ。作品づくりでは、自然の表情を器に写し出すことを心がけていて、「地元で得た感動、古里の自然の魅力が表現できれば」と話している。

29、11月5日は休み。午前11時縲恁゚後6時。

地元で初めての個展を開く陶芸家の宮代さん -

上伊那広域ごみ処理基本計画推進委員会、検討スケジュールが延長する見込み、選定委員会の最終報告もずれ込む予想

上伊那広域連合の新ごみ中間処理施設の施設規模や処理対象物などを検討するごみ処理基本計画推進委員会が26日、伊那市内であった。3グループに分かれ、検討課題となっている4項目の処理対象物を新施設で処理すべかを検討し、一定の方向性を見出した。一方、委員会の進行は当初スケジュールから遅れており、11月末を目途としてきた伊那市用地選定委員会への報告も遅れる見込み。用地選定委員会では同委員会からの報告を受け、12月末までに最終報告を行う予定だが、最終報告の時期もずれ込むことが予想される。

検討課題となっている4項目の処理対象物は(1)粗大ごみ、資源ごみの破砕分別後の残さ(2)箕輪町八乙女にある最終処分場の掘り起こし残さ(3)感染性を除く公立3病院の医療系廃棄物(4)公共下水道汚泥)竏秩Bメリット、デメリットを勘案しながら検討した結果、「自分たちのごみは自分たちで処理するべき」という認識から、2グループが「4項目すべてを処理べき」とし、残る1グループは「医療系廃棄物については保留」としたものの、ほか3項目は「処理すべき」とした。ただし最終処分場の掘り起こし残さは、掘り起こし時の飛散対策などに取り組む必要があること、最終処分場として活用していく場合、周辺住民への説明を行い、理解を求めることが重要とする声が多かった。

またこの日事務局は、ごみの減量化・資源化に向けた具体的目標値を設定するための住民アンケートの実施を提案したが、信憑性や回収率の点から疑問を呈する声も多く、再検討した上で次回の委員会で図ることにした。 -

JA上伊那年金友の会生きがい教室で倍賞千恵子さんが講演

上伊那農業協同組合(JA上伊那)「年金友の会」の第10回生きがい教室が25日、伊那市の県伊那文化会館であった。会員など約1400人が集まる中、映画や舞台を中心に活躍する女優・倍賞千恵子さん=写真=が「演じること、歌うこと、そして生きること」をテーマに講演。自身の歩みを振り返りながら、その中で感じたさまざまな思いを語った。

山田洋次監督の「男はつらいよ」で渥美清さんの演じる主人公「寅さん」の妹役「さくら」を全作通して演じた倍賞さん。自身が芸能界に入るきっかけとなった当時の出来事や芸能界、人生の基礎を学んだ松竹歌劇団時代の話を歌を交えたりしながら語った。また、26年で48作という長期シリーズとなった「男はつらいよ」については、その年月の中で俳優一人ひとりが自分が老いていく姿をスクリーンに映した作品であること、渥美清さんをはじめ素晴らしい俳優陣、スタッフ、監督の力と多くのファンの支えのもと、出来上がった作品であることを振り返った。

反面、渥美清さんが亡くなった当時は心に大きな穴が開いたような空しさ、悲しさが続いたことを語り「48作の中で血のつながった兄弟を演じる中で、『さくら』の兄だけではなく、倍賞千恵子の兄にもなっていた。その兄貴は芸能界というより、人間として生きていくうえでの愛とか、思いやりを教えてくれた大切な人だった」と思いを語った。

また、地元グループによるアトラクションもあり、来場者を楽しませた。 -

信大で11月2日に国際シンポジウム「持続的農業と環境:アジアネットワーク」開催

南箕輪村の信州大学農学部は11月2日、国際シンポジウム2007「持続的農業と環境:アジアネットワーク」を開催する。

世界人口が66億人を超え、さらに増加する中、化石燃料の大量消費、森林の消失などに伴なう温暖化、異常気象などが地球規模で発生し大きな変化を引き起こしている。これらの人口を養う食料の確保と、それと調和した農業の確立は緊急の課題であるため、今回は「農業と環境の調和をめざして」をテーマにかかげ、各国の農業事情について学ぶほか、今後の研究活動や人材教育などの面で協力し合う「アジアネットワーク」の構築を目指す内容とした。

「アジアにおける農業と生物資源」をテーマとする第1部では、東南アジア文相機構(インドネシア)のスロノ博士がインドネシアにおける生物多様性からみる「潜在的機能性食品としての微生物および薬草」について、フィリピン大学のモンサルッド博士がフィリピンにおける事例から「持続的作物生産への微生物開発利用」を発表。また、尚志大学(韓国)の郭泰淳教授は「韓国におけるイネ遺伝資源の重要性とイネの育種と栽培の現状について」、バングラデシュ農業大学のコンドカル教授は「バングラデシュにおける動物多様性保護のための生物工学的アプローチ」について言及する。

「アジアにおける農業と環境負荷」がテーマの第2部では、中国華南熱帯農業大学の楊重法教授が熱帯水田におけるメタン発生から「イネ栽培が大気に与える影響」をテーマに発表。信州大学の萩原素之教授は持続的で環境に優しい農業を目的とした「水稲栽培におけるリン酸施肥の減量」について発表する。また、チェンマイ大学(タイ)のスラムシリ准教授はタイ北部河川流域における研究開発の動向から「農薬使用と環境負荷の低減に向けて」と題して発表するほか、河南農業大学の楊喜田教授は「中国の景観劣化に対する森林の復元および自生植物とその多様性の回復」について言及する。

午前9時縲恁゚後5時(第1部は午前9時15分縲恁゚後12時半、第2部は午後1時半縲恁゚後4時45分)。当日の講演は英語で行われるが、日本語の通訳がつく。

問い合わせは信州大学農学部学務係(TEL77・1313)へ。 -

長野県経営者協会上伊那支部「職場リーダー交流研修会」

長野県経営者協会上伊那支部人材育成委員会は26日、第40回職場リーダー交流研修会を辰野町のたつのパークホテルで開いた。上伊那の21事業場から70人が参加し、「活気のある笑顔あふれる職場づくりのために」をテーマにグループに分かれて意見を交わした。

異業種の職場リーダーが集い相互啓発を目的とした交流研修会。27日までの2日間の日程でグループごとに討議し、2日目にグループ内の意見、行動目標などを発表する。

開会式でオリンパス辰野事業場の宮沢清事業場長は、「人を育てる明るい職場をつくるのは永遠のテーマ。簡単に答えが出るものではない。ぜひ皆の意見を出し合い、真摯に検討し、職場に帰って生かされる研修になるよう期待する」とあいさつした。

全体会で、人材育成委員長のオリンパス辰野営業場総務部長・金子唯義さんは、職場のあるべき姿・理想と現実のギャップを埋めるためPDCAを繰り返しスパイラルアップする大切さにふれ、「志あるところに道は開ける。答えはあなたの中にある」と話した。

参加者は研修会の最後に3カ月後の自分あてに各自が実践する目標を含む手紙を書く。来年2月にフォローアップ研修を開き、手紙を基に目標が実践できているか確認する。 -

第4次老人保健福祉、介護保健両計画の立案に向けて高齢社会等懇話会

宮田村高齢社会等懇話会は25日に役場で開き、介護者やサービス事業者、医師ら15人の委員を委嘱。今後2009年度末に策定する村の第4次老人保健福祉、介護保険事業両計画の立案に向けて意見を具申する。

委員の任期は09年度末までで、会長にボランティア連絡協議会長の仁科智弘さん、副会長に民生児童委員協議会長の浦野勝人さんを互選。

席上、仁科会長は「急激な高齢化社会をマイナスではなくプラスとして受け止め、行政と協働しながら福祉の一端を担っていきたい」とあいさつした

村の介護保険の現状について担当職員が説明。今年8月31日現在の介護保険認定者は245人で、65歳以上の高齢者全体に占める割合(認定率)は11・6%。2003年度に比べて1ポイント上昇している。 -

約百人が香り豊かな新そばを楽しむ

飯島町のそば処天七(伊藤昇志店主)は24日夜、成人大学センターで恒例の「新そばを楽しむ会」を開いた。町内外から家族連れなど約百人が来場、香り豊かな飯島産の新そばをたん能した。

この日は手打ちの二八そば、250食を用意、ざるで提供した。

そばのほか、同店の人気メニュー天ぷらの盛り合わせ、オードブル、各種飲物も並べられた。

乾杯に先立ち、伊藤店主は「おいしい飯島の新そばを食べながら、楽しいひとときを過ごして」とあいさつ。 この後、大皿でゆでたてのそばが次々と、テーブルに並べられると、参加者はおう盛な食欲を見せて、たちまち平らげていた。

町内から参加した男性は「新そばは香りがいい」「喉ごしも最高」と満足そう。

##(写真)

新そばの舌鼓を打つ参加者

##(写真) -

千人塚マラソン大会

飯島町七久保の七久保小学校は23日、全校で千人塚マラソン大会を開いた。

高学年は千人塚公園まで往復5・2キロ、中学年は大宮神社から中央道を周回する2・8キロ、低学年は中央道まで1・3キロに挑戦した。

高学年は標高差が大きく、急な上り坂が続く、ハードなコースだったが、自己ペースを守りつつも、友だちと励ましあいながら、完走を目指した。

この日は秋晴れ、朝は気温も低く、マラソン日和。沿道には保護者や地域の人々が応援にかけ付け、最後まで走り抜くように声援を送っていた。 -

保育園で保護者が「保育参加」

宮田村の3保育園は25日までの3日間、普段の参観とは違って保護者が園の生活を体験する「保育参加」を行った。我が子以外の子どもたちや保育士、親たちと相互にふれあいを深めるなかで、幅広い視野で子育てを考えた。

運動を一緒にやったり、時には教えたり。散歩に出かけ、村の図書館で読書を楽しんだりと、多くの保護者が子どもたちの保育園の生活に肌でふれた。

「普段の参観日だと子どもたちも違った雰囲気になってしまうが、この保育参加だと本当の姿が見てもらえる。保護者の皆さんも積極的に動いてくれます」とある保育士は話す。 -

休み時間に抜き打ちで避難訓練

宮田村宮田小学校は25日、調理室から火災が発生した想定で休み時間に避難訓練を行った。児童には事前に知らせず・ス抜き打ち・スだったが、6分ほどで校庭に避難を完了。見守った伊南消防の署員も「落ち着いていて非常に良かった」と講評した。

教室から離れる場合もある休み時間などは、校内各所に設定した所定の避難場所に一時集合し、駆けつけた教諭の引率で校庭に避難するよう徹底している。

この日の訓練は全く児童に知らされていなかったが、自分の今いる場所を適切に判断して行動した。

教職員による初期消火の訓練もあり、全児童が見学。万が一に備え意識を高めた。 -

駒ケ根市の作業所兼住宅全焼

26日午後4時35分ごろ、駒ケ根市赤穂町四区の自営業宮下尚武さん(68)方から出火。木造一部2階建ての作業所兼住宅を全焼して午後6時9分に鎮火した。けが人はいなかった。

駒ケ根署は、家人がてんぷら油を火にかけたまま台所を離れている間に火が出たものとみて原因を詳しく調べている。 -

高齢者交流会

南箕輪村の70歳以上の村民を対象にした高齢者交流会が23日、大芝荘であった。北殿、塩ノ井、中込の住民が対象の日で、司法書士から相続の話を聞き、皆で食事をしたり、温泉に入ってゆっくり過ごした。

生きがいと健康づくり事業の一環。地区ごと4日間に分けて開き全体で約600人が参加した。

今年は「相続のおはなし縲怦竚セのすすめ縲怐vをテーマに司法書士の熊谷健さんが講演した。相続人の順番は、1番が子ども(子どもが亡くなっている場合は孫)、2番は子どもがいない場合に親、3番は兄弟と説明。配偶者と子ども、あるいは親などのように「配偶者は必ず相続人になるので安心して」と話し会場を笑わせた。

「遺言は簡単に書けて有効」と、遺言者が遺言の全文、日付、自分の名前を自分で書き押印する「自筆証書遺言」の書き方も紹介し、参加者も実際に遺言を書く体験をした。 -

AREC伊那分室など 連続セミナーはじめる

上田市産学官連携支援施設AREC(エイレック)伊那分室と伊那市は23日夜、市駅前ビルいなっせで、地元の企業情報を発信する連続セミナーの初回を開いた。箕輪町の精密機械製作、金属プレス加工「ミカドテクノス」の伊藤英敏社長が「私のアイデアの源」と題して話した=写真。

ミカドテクノスは06年度、中小企業研究センターの「グッドカンパニー賞」で特別賞を受賞。真空中で加熱冷却してプレス加工する「真空プレス」などの開発に取り組んでいる。100以上の特許を持ち、それらは独自の発想により生み出してきた製品ばかりだ。

伊藤社長は自社で開発した、金属や微粉末、樹脂、ゴムなどを使ったプレス加工の商品などを集まった約20人に紹介。「自分で工夫しながら仕事を続けないと長続きしない。それらは自分から行動しないと得られない」などと仕事の取り組み方を話した。

ものづくりのアイデアは「どこでひらめくか分からないもの。よく遊び、いっぱいしゃべることで生まれる」。人生にはいろいろな考え方があり、理解者や協力者を得て、より多くの経験を積み、五感で考え、好奇心で日々新たな挑戦をしてほしい竏窒ネどと呼びかけた。 -

宮田村の鎌倉国光さん写真展 中アの魅力を伝える

宮田村のアマチュアカメラマン鎌倉国光さん(57)の山岳写真展「中央アルプス縲怦鼕勛皷・フ世界縲怐vは28日まで、伊那市荒井区の市立伊那図書館広域情報コーナーで開いている。木曽駒ケ岳や宝剣岳などの同アルプス北部の写真を中心に全紙サイズ縲恃シ切の33点を出品している=写真。入場無料。

10年ほど前から撮りためた四季折々の山岳写真を飾り、雄大な山々の魅力を伝える。山をはうように雲が流れ降りていく「滝雲流れる槍尾岳」、岩肌と残雪を照らす「朝日に染まる中岳」など季節や時間によって違った姿を見せる山々を鎌倉さんは・ス一期一会の世界・スと言い表している。

鎌倉さんは1951年、高知県生まれ。宮田村へ30年ほど前に転勤し、85年ころから集中的に中央アスプス北部の山岳写真を撮り始める。同図書館では03年から毎年、中央アルプスの写真展などを開き、今回で連続5回目となる。

午前10時縲恁゚後7時。27、28日は鎌倉さんが会場を訪れる。 -

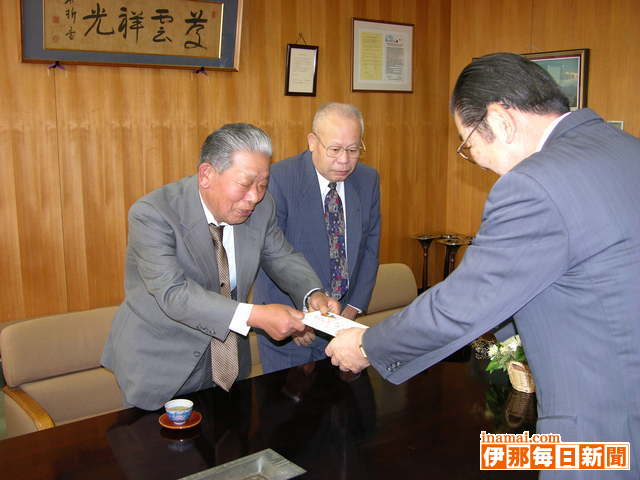

駒ケ根市が徴税吏員併任辞令交付

県と協力して税金の滞納整理を行うことを取り決めた「協働による滞納整理に関する協定」を県との間で結んでいる駒ケ根市は25日、県の徴税吏員に対する併任辞令を駒ケ根市役所で交付した。県総務部税務課個人県民税対策室上伊那駐在の収納推進員下平和則さん、渡辺信悟さん、今村光男さんの3人に原寛恒副市長が辞令を手渡した=写真。任期は3月31日まで。3人は今後市職員とともに、おおむね50万円以上を滞納している世帯を対象に滞納整理に当たる。市内の対象世帯数は約40件。

原副市長は「税源委譲などにより、今後個人住民税の滞納は増えると予想される。税収確保に向け、大いに成果を上げてくれるものと期待している」と述べた。主任収納推進員の下平さんは「滞納を許さないという強い姿勢を示すことで、抑止効果につながるのではないか」と話している。 -

看護大学園祭の売り上げ寄付

9月29、30日に駒ケ根市の県看護大で開かれた学園祭「第12回鈴風祭」の実行委員会は収益の一部2万円を駒ケ根市を通じて市社会福祉協議会に寄付した。25日、実行委員長の若林美歩さんと副実行委員長の菊池郁希さんが駒ケ根市役所を訪れ、福祉のために役立ててほしい竏窒ニ寄付金を原寛恒副市長に手渡した=写真。

原副市長は「毎年貴重な浄財を寄付していただき、心から礼を申し上げる。熱い思いを生かし、社会のために使わせていただく」と感謝を述べた。寄付金は市社協の善意銀行に積み立てられる。

鈴風祭の歴代実行委員会は第1回の開催以来、毎年市に寄付している。 -

上伊那南部小学校音楽会

07年度上伊那南部小学校音楽会が24日、駒ケ根市の市文化会館で開かれた。南部教職員会(会長・小川清美東伊那小学校長)主催。駒ケ根市、飯島町、宮田村、中川村の伊南4市町村、10小学校の6年生児童約600人が一堂に会し、それぞれが練習を積み重ねて仕上げてきた合唱、合奏を晴れのステージで堂々と発表し合った=写真。

開会式に続いて全員で『つばさをください』を大合唱して心を一つにした後、児童らは順番に従い、緊張した表情でステージに登場。学校の規模によって人数の多少はあるものの、それぞれの持ち味を十分に発揮し、精いっぱいの演奏を披露した。

小川会長はあいさつで「演奏する心と聴く心。2つの心を育て、芸術の秋にふさわしい音楽会にしよう」と呼び掛けた。 -

盆栽の愛好クラブがチャリティ売上金寄付

駒ケ根市の盆栽愛好クラブ「一鉢会」(飯田光晴会長、19人)は6、7日に駒ケ根駅前ビル・アルパで開いた「第31回盆栽と山野草展」でのチャリティ売上金の全額2万3500円を駒ケ根市社会福祉協議会に寄付した。25日、飯田会長と藪原勇副会長が市役所を訪れ、寄付金を原寛恒副市長に手渡した=写真。原副市長は「チャリティを意識しながら思いを込めて育てた鉢植えを販売した尊い浄財。その志が伝わるよう、社会福祉のために有意義に使いたい」と礼を述べた。

同会は展示会場の一角で一鉢数百円の格安価格でチャリティ販売を行った。チャリティ販売を行って寄付するのは6月に開いた「サツキと山野草展」の寄付と合わせ、昨年に続いて4回目。 -

石田建設が寄付

駒ケ根市の石田建設は7日に同社で開いた「第6回あいあい広場」で行ったバザーなどの売上金の一部5万円を駒ケ根市社会福祉協議会(北沢洋会長)に寄付した。25日、石田耕一社長が市社協を訪れ「少しだが市の福祉のために使ってください」と北沢会長に寄付金を手渡した=写真。北沢会長は「毎年の寄付は大変ありがたいこと。尊い志に感謝する」と礼を述べた。

同社が毎年10月に開いているあいあい広場のバザーは、リフォームで不要となった家具や社員らによる格安の手作り製品などが好評。石田社長は「今後も続けていきたい。少なくとも10回までは」と話している。市社協への寄付は第1回以来毎年続けている。 -

伊那公民館分館対抗マレット 61人参加交流

伊那市の伊那公民館(武田登館長)は25日、西箕輪の「マレットパークはびろ」で第2回伊那公民館分館対抗マレットゴルフ大会を開いた。同公民館管内の13分館から11分館61人が参加し、1チーム6人の合計打数で勝敗を決めた=写真。

マレットゴルフ大会の開催を要望する利用者の声に応えるため、昨年から始めた交流大会。管内の伊那、伊那部などの80歳代を中心とした男女が分館ごとに男性4、女性2人のチームをつくり36ホール、パー144のストロークプレーで競った。

参加者らは和気あいあいとした雰囲気の中にも真剣な表情でプレーに熱中しながら「入れー」などの気合の入った声とともに、会場に快音を響かせていた。

結果は次の通り。

【団体の部】

(1)西町分館757(2)日影分館811(3)狐島分館818

【個人の部】

(1)伊坪寿勝(日影)117(2)橋本政春(日影)119(3)小林岩夫(西町)119(4)北林志げ子(荒井)123(5)小林直彦(中央区)123(6)北林秋雄(荒井)126

▽ホールインワン 伊坪寿勝 -

県文で「夭折の日本画家・戸田祐暉展」始まる

29歳という若さで亡くなった伊那市出身の日本画家・戸田祐暉の作品を一堂に集めた「夭折の日本画家・戸田祐暉展」が26日から、伊那市の県伊那文化会館で始まった。戸田祐暉特有の淡く美しい色彩で描かれた200号以上の風景画や、昭和20年以降に描いた晩年の作品、スケッチや素描など約80点が、短い生涯の中でさまざまな日本画の表現を追求した戸田祐暉の画業の変遷を伝えている=写真。

戸田は1921年に現在の伊那市東春近に生まれ、16歳で上京。水墨画の大家としても知られている児玉希望のもとで日本画を学んだ。若いころから頭角を現し、さまざまな展覧会で入選してきた。

今回は日本画の伝統の「花鳥」を基調としながらも、独特な色彩で表現した初期の作品から、地元風景に根ざした写実的な日本画を確立した晩年の作品まで一堂に展示。戦後に描いた日展入選作品「春の山」は、パステル調の淡い色彩で春の芽吹きを鮮やかに表現しているほか、農村風景や自然の四季の移ろいを描いた作品も多い。戸田の回顧展が県内で開催されるのは18年ぶりだが、前回は晩年の作品がまだ知られていなかったため、これだけの作品が並ぶのは今回が初めてだという。

同館の林誠学芸員は「地元では初めての作品展。大変豊かな芸術性を持った戸田祐暉が、周囲の影響を受けながら独自の画風を確立した様子も見てとれる。多くの人に見ていただければ」と話していた。

開館時間は午前10時縲恁゚後5時半(入場は午後5時まで)。観覧料は一般500円、大学生300円、高校生以下無料。11月25日まで(毎週月曜は休館)。 -

伊那商工会議所会頭は向山公人氏が再任

伊那商工会議所臨時総会が25日、市内であり、10月末で任期満了となる会頭の選任では、現職の向山公人氏(65)=伊那ケーブルテレビジョン社長=を再任した。

副会頭には、現職の池上直樹氏(47)=大十=に代わり、荒木康夫氏(51)=ニシザワ=を新任。川上健夫氏(57)=サン工業=、藤沢秀敬氏(54)=伊那バス=は再任となった。

向山氏は、県議として行政とのパイプ役を果たせる人材であることなどが高く評価されたほか、荒木氏については、生活圏、経済圏が広域化する中、広域的なまちづくりに取り組んでもらうため、副会頭に新任した。

2期目を務める向山氏は「景気は上昇気味だが、中小企業はいまだ厳しい状況。中小の商店が元気にならなければ地域も元気にならない。そこに軸足を置いて取り組んでいきたい」と語った。また、伊那市商工会との合併協議については「避けて通れない問題。県が示す21年度末が一つの目途となると思うが、どういう形が一番いいか、互いに話し合っていきたい」とした。

任期は11月1日から2010年の10月31日までの3年間。 -

夜間一次救急センター開設は「しばらく見送る」

上伊那の公立3病院事務長、8市町村担当課長らでつくる上伊那医療問題研究会の第3回会議が25日、伊那市内であった。上伊那医師会に検討を依頼していた夜間の一次救急センター開設について「しばらく見送る」とする暫定的な結果が報告された。

夜間の一次救急は7月から、伊那中央病院で上伊那医師会の協力を得て対応している。

上伊那医師会は▽現時点で、数カ所に開設した場合、医師供給は困難である▽一次救急を始めて3カ月余と短期間であることから、年間を通した患者数の状況を把握したい竏窒ニ判断。

出席した上伊那医師会事務長の井上清人さんは「マンパワーが確保できるか、365日対応できるのか、継続できるかなど責任ある救急体制を取るために議論が必要」と述べ、今後も開設について検討するとした。

中病での一次救急は伊那中央行政組合と上伊那医師会との間で12月までの契約となっているが、続行する意思を示した。

北部(辰野町)、伊南(駒ケ根市・飯島町・中川村)でも各病院と連携し、院内での一次救急を模索する対応策も挙げた。

来年4月に分娩(ぶんべん)の取り扱いを休止する昭和伊南総合病院の受け皿となる中病の施設整備は伊那中央行政組合の補正予算に計上。外来診療棟の増築は新年度事業とすることが報告された。 -

南箕輪村内事故発生カ所現場検証

南箕輪村は24日、村交通安全協会、南箕輪村警察官駐在所と協力して村内の事故発生カ所現場検証をし、カーブミラーなどの必要な交通安全対策を確認した。

村は今年、交通事故が多発しており、なかでも出合い頭の衝突や追突事故などが多い。

今回、事前に各地区ごとに村安協と区役員が立ち会って現場確認した報告書も基に、出合い頭の事故などの発生場所を中心に12カ所を検証した。久保地区内の信号機のない交差点では、カーブミラーと停止線の設置の必要性を確認した。

村は、今回の検証結果を基に、交通安全対策工事を一括で発注する予定という。 -

古書画表装展 ベル伊那29日まで

第15回古書画表装展は29日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開いている。同市御園にある「伊藤盛輪堂」の表具師伊藤君人さん(59)が収集、修復した、地元物故作家の作品約50点を展示販売している=写真。

地元作家の中村不折や池上秀畝、小坂芝田、登内微笑、山本龍洞らの作品。表具師として40余年の経験を生かし、精魂込めて表装したという軸装や額装などが並ぶ。伊藤さんは「絵と表装の色のバランスを見て、批評してもらいたい」と来場を呼びかけている。

掛け軸や屏風、襖絵などについてや表具の取り扱い方などの無料相談もしている。

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。 -

07年度箕輪町功労者表彰受賞者決まる

07年度箕輪町功労者表彰の受賞者が決まった。自治振興、産業振興、公共土木維持改善、社会福祉の4分野で5人が受賞。本年度の5人を含めこれまでの受賞者は203人になった。表彰式は11月3日午前9時30分から、町役場講堂である。

受賞者は桑沢幸好さん(75)=自治振興、松田正光さん(70)=自治振興、赤羽栄治さん(79)=産業振興、浅川長利さん(72)=公共土木維持改善、田中弘子さん(73)=社会福祉=。

功労の内容は次の通り(敬称略)。

◆桑沢幸好=沢=87年4月箕輪町議会議員に当選以来、5期20年間にわたる議会活動を通して地方自治の進展と健全な議会運営に献身努力した。議会総務委員長、議会運営委員長、議会副議長の要職を歴任した。さらに箕輪町交通安全協会沢分会長、沢区議会議長などの公職を歴任、県道与地辰野線整備期成同盟会会長、主要地方道伊那箕輪線工事対策委員長を務めるなど、地域振興と道路整備の促進にも大きく貢献した。また、昭和30年代の箕輪町連合青年会の活動は、現在箕輪町と静岡県浜松市庄内地区との地域間交流事業として根付いている。

◆松田正光=松島=83年4月、初当選以来3期12年にわたり、箕輪町議会委員として議会活動に精励し、町政の進展と社会福祉の増進に多大な貢献をした。在任中は一貫して議会総務委員として、また同副委員長、同委員長、さらに議会副議長を歴任するなど、民生の安定と公正無私を旨とした是々非々の立場で円滑な議会運営に意を注いだ。この間、伊那消防組合、上伊那地域行政事務組合、伊北粗大ごみ処理施設組合の各議員の公職も歴任した。さらに、箕輪町土地開発公社理事、同監事も務め、町の産業の振興にも大きく寄与した。

◆赤羽栄治=松島=家業継承以来今日まで生来の起業精神と技術革新への探求心を遺憾なく発揮し、町内外の鉄工技術者の指導育成に尽力し、今日の業界の発展に大きく貢献した。この間、町内鍛冶屋業、鉄工業者をまとめ溶接技術研究会設立に奔走、同会会長として22年間、また上伊那溶接工業協会では15期30年にわたり理事を歴任した。また、63年4月から2年間を箕輪町商工会理事として、74年4月から3年間、同商工会松島支会副会長、松島北商栄会会長の任にあり、74年4月から29年間、伊那法人会理事として産業の発展に多大な尽力をした。

◆浅川長利=三日町=86年浅川建設工業の代表取締役に就任以来、上伊那道路舗装協会長、長野県建設業協会伊那支部理事、同監事、長野県建設業協会理事、同監事など多くの要職を歴任。町内外の建設業界の発展に尽力するとともに、その卓抜した指導力で社会資本の整備充実と公共土木行政の進展に多大な貢献をした。06年7月豪雨災害時には、町内建設業界挙げての迅速な対応と適切な復旧工事のため陣頭指揮を率先垂範し、災害復旧事業に多大に貢献した。また、かねてから福祉、教育に深甚なる関心を持ち、多額の浄財を町に寄付している。

◆田中弘子=福与=92年12月から2期6年間を箕輪町民生児童委員として、また在任後半の95年11月には人権擁護委員を併せて拝命し、この任は現在まで12年の長きにわたり、常に崇高な精神と卓抜した人徳をもって献身的な活動をし、社会福祉の向上に多大な貢献をしている。伊那人権擁護委員会副会長、長野県人権擁護委員会連合会副会長を歴任するなど、町内外での人望も厚く職責に精励している。また、上伊那連合婦人会理事、箕輪町連合婦人会会長、日赤奉仕団委員長などの役職を歴任するなど公共福祉の増進と民生の安定に寄与している。 -

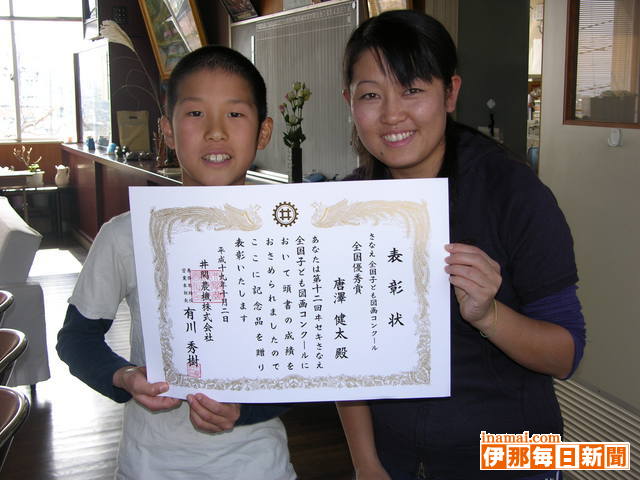

農作業する祖父の姿を作品に、宮田小6年唐澤君が全国優秀賞

農業で働く家族をテーマに約1200人の子どもたちから応募があった「第12回さなえ全国図画コンクール」で、宮田村宮田小学校6年の唐澤健太君(12)=河原町=が最優秀含め5点のみの優秀賞に見事輝いた。大好きな祖父が田植えしている様子を描いた力作。唐澤君の弟で同小3年の諒太君、同学年の橋爪優君も地区特別賞を受けた。

農業機械大手の井関農機が主催するコンクール。

健太くんの作品「じいちゃん毎年おいしいお米をありがとう」は地区審査を通過し、475点に絞られた全国審査でも最優秀に次ぐ高い評価を得た。

少年野球で忙しくなかなか農作業に立ち会えなかったが、いつも美味しいお米をつくってくれる祖父へ感謝の気持ちをこめて作品に。田んぼの色なども特に気を配って仕上げた。

「絵を書くのは微妙」と話し、今までに大きなコンクールの入選もないが、祖父を思いやるやさしさが全国に認められる作品となった。 -

村教委が全国学力テストの数値公表しない方針確認

宮田村教育委員会は24日に定例会を開き、43年ぶりに実施した全国学力テストの宮田小、中学校における正答率などの数値について、公表しない方針を確認した。

同村は小、中学各1校のため、数値結果の公表は学校の特定につながることなど考慮。同教委によると、結果は他の学力テスト同様に学校での個々の指導に活用する。

定例会では、友好協力関係にある日本福祉大学(愛知県)の自治体推薦枠で、宮田村から受験した2人がいずれも子ども発達学部心理臨床学科に合格したと報告。

昨年は自治体推薦枠の村内受験者はいなかったが、この制度による同大合格者は導入5年目で今回含め10人に達した。

1410/(火)