-

上伊那地域ふるさと市町村圏計画後期基本計画の策定に向け、第1回審議会を開催

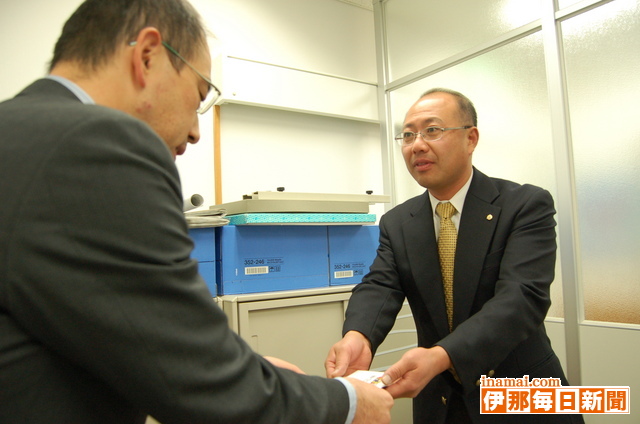

08年度から10年度を目標年度とする上伊那広域連合(小坂樫男連合長)の「上伊那地域ふるさと市町村圏計画後期基本計画」の策定に向けた第1回審議会が30日、伊那市内であった。大学、市町村の各種団体代表者など23人が委員として集まり、小坂連合長から後期基本計画の諮問を受けた=写真。

同計画は上伊那における広域的なまちづくり指針となるもので、広域連合では本年度で終了となる前期計画を受け、後期計画の策定を進めてきた。同審議会は住民アンケートなどに基づき広域連合が作成した素案について審議を重ね、1月中旬の答申を目指す。

会長には信州大学農学部(南箕輪村)の唐沢豊会長を選出。

小坂連合長は「医療問題に対する住民の要望は高く、こうしたことも後期基本計画の中でクローズアップされてくると思う。上伊那は一つという考えのもと、各方面の方針を出し、できるだけ具体的な数値目標の設定できる計画にしていただきたい」と語った。

答申を受けた後期基本計画は広域連合議会に諮られ、正式決定する。 -

08年4月開始の多部制・単位制高校「箕輪進修高校」(仮称)の学校説明会が開かれる

高校改革プランの実施計画に基づき08年4月から現在の箕輪工業高校に設置される多部制・単位制高校「箕輪進修高等学校」(仮称)の学校説明会が29日夜、箕輪町、伊那市、駒ヶ根市の3会場で開かれた。その一つ箕輪工業高校同窓会館には中学生や保護者など約30人が集まり、同校で展開される多部制・単位制の仕組みや、その後の進路、08年度の入学選抜の方法などについて学校関係者から説明を受けた=写真。

新高校に関する説明はこれまでにも各中学校で行ってきたが、合同説明会は初めて。

新しい高校について検討してきた準備委員会の教諭らが、多部制・単位制の仕組みを説明。自分の目的にあった講義を選択することができること、2部(午後部)3部(夜間部)の生徒であっても、ほかの部の講義を受講して単位を取得することができ、生徒の希望に応じて3年でも4年でも卒業できることなどを示した。

また、箕輪工業高校の荒井和人校長は「『楽しく学べ、出口はきちっと保障する』そういう学校にしたい」と語り、進路対策にも重点を置いていることを強調した。

このほかにも入学選抜として「3部合わせて募集」とすることで、定員越えない限り、生徒が希望する部へ入学できるようになっていることを示した。

この日の説明会に参加した伊那市の中学生は「まだ(ここに決めるかは)よく分からないが、説明会は分かり易かった。興味を持った」と話していた一方、保護者の中には、実際に生徒が自主的に教科選択を行うことができるのかなどを懸念する様子もあった。

新しい多部制・単位制高校の準備を進めてきた箕輪工業高校の荒井和人校長は「今日は大勢の方が集まってくれた。新しい高校の『魅力』の部分は伝わっていると思う」と語った。

説明会は今後、上伊那地区、岡谷地区の4会場で全8回行う。

上伊那地区での次回説明会は12月21日。会場は箕輪工業高校同窓会館(箕輪町)、伊那市中央区公民館(伊那市)、駒ヶ根市駅前ビル「アルパ」(駒ヶ根市)で午後6時から。 -

上伊那福祉協会が臨時職員を正規職員に登用する制度を来年4月から導入

上伊那地区にある福祉施設10施設を運営する上伊那福祉協会(平沢豊満会長)は来年4月から、臨時職員を正規職員に登用する制度を導入する。原則として3カ月以上勤務している臨職全員が対象。対象となる個人が正規になることを希望すれば、そのまま正規職員に登用する。臨職から正規となった場合、昇給最高額やボーナス支給額が上がるほか、産休、育休の取得もできるようになる。また、正規となった後のキャリアアップへの門戸も開かれているなど、こうした処遇の改善により、人材不足の解消、同職種間の対応格差是正などを図る狙いだ。

養護老人ホーム2施設、特別養護老人ホーム7施設、身体障害者施設1施設を運営する同協会には、正規職員279人、臨時職員136人が勤務しており、そのほかにもパート、嘱託職員などがいる。しかし、全国的な福祉業界の傾向と同様、人材不足の状態にあり、特に臨時職員については募集をかけても応募がない状況。また、職場環境の安定している別業種へ転職することも多く、職員の確保が課題となっていた。

また、臨職の中には正規職員よりもキャリアが長い職員もいるなど、現場で逆転現象を生じていた。

こうした状況を受け同協会では、今回の登用制度導入を検討。30日の理事・評議員会で承認され、来春から本格的導入することが決定した。

現在でも試験を受けて臨職から正規になる登用制度があるが、実際に登用される人数はごくわずかで、狭き門となっている。

同制度導入後は、これまでの正規職員を「総合職」、臨職から正規となった職員を「一般職」とし、総合職は従来通り施設間異動もあるが、一般職は原則その施設内での勤務となる。しかし、一般職の職員でも一定の試験を受け、総合職になることもできる。

現状で対象となる臨時職員は136人。今後、臨職で採用され、勤務期間が3カ月を越えた職員についても、同制度を適応していく。 -

第1回みのわ祭り検討委員会

祭り継続で具体改善協議へ

箕輪町の「みのわ祭り」を考える検討委員会は29日夜、初会合を町役場で開いた。祭りのあり方について意見を交わし、委員会として多数意見で「祭り継続」の方向を決めた。08年2月上旬に、みのわ祭り正副会長会に答申予定で、次回以降さらに祭りに関心のある仲間を募りながら具体的な内容や改善点などを協議していく。

祭りは今年が第20回の節目で、10月の反省会では「祭りを検討する時期にきている」「役員がやる祭りが続くならやめたほうがよい」などの意見があり、大幅な祭りの改善が必要として祭り準備委員会による「検討委員会」早期立ち上げの提言を受けて発足した。

祭りに関わってきた団体や公募を含む24人で構成。初回は17人が出席し、委員長に、みのわ手筒会会長の唐沢修一さんを選出した。

祭りの実施について、「町民のための祭りがあってもいい」「一度やめたら次の祭りの立ち上げは難しい」「祭りの形を根本から考え、変えて継続ならいい」などの意見と、「祭りの目玉がなければやらなくてもいい」「押し付け的な今までの形態が続くならやめたほうがいい」など賛否あり、多数意見で「継続」の方向を決めた。

委員からは、「区として従来の区のテントはやめようというのが15区全部の意見」「規模は小さくなってもいい」「商店街活性化のためにも会場は仲町のほうがいい」などの意見も出た。

祭りの検討は、2年前から準備委員会を組織して協議する方法をとってきたが、公募委員が集まらない、住民にあまり知られていない-などの指摘もあり、やりたい人が関わる雰囲気作り、検討材料として町民意見を聞く方法の検討を望む声や、高校生や大学生、社会人ら若い人の意見を求めるもう一つの組織作りの提案もあった。

第2回会議は20日午後7時から町役場で開く。委員会では▽次回までに各委員が具体策を考える▽住民の意見を寄せてもらう▽1人でも多くの仲間を募る-3点を確認した。

祭りに対する意見、委員会への参加は町役場産業振興課商工観光係(TEL79・3111)で受け付ける。 -

箕輪町除雪会議

箕輪町は29日、07年度除雪会議を町役場で開き、除雪や凍結路面対策のための除雪計画を業務委託する町内19業者に説明し、協力を求めた。

計画は、第1次体制は主要幹線道路で積雪5-10センチ以上を目安に委託業者が除雪作業を始める総延長99キロ、70路線。午前7時ころまでに除雪する優先重点路線を含む。雪害対策本部が設置された場合の第2次体制は、総延長24キロ、51路線。雪捨て場は、町営西部運動場、町スイミングプール駐車場、町営沢運動場南側、一の宮リズムグラウンド、天竜川の高水敷。

凍結防止剤は、主要幹線道路は業者が散布し、坂道や交差点など22カ所は公共施設や個人宅などに設置して住民の協力を得て散布する。

区内の生活道路や除雪路線に指定されていない「みのちゃんバス」路線は住民の協力を呼びかける。

業者からは、除雪作業に対し「公共の仕事に携わっている使命感のような部分でやらせてもらっている」という声や、燃料代が高騰している現状から今後大幅な価格の高騰があった場合の料金の検討を求める意見などがあった。 -

南箕輪村予算編成方針説明会

南箕輪村は30日、08年度予算編成方針説明会を役場で開いた。「安全で安心して暮らせる子育て・福祉・教育に優しい村づくり」と「活力と元気をはぐくむ村づくり」を目指し、第4次総合計画に基づく事業選択と、全事務事業の原点に戻った検証、徹底した歳出削減を指示した。

唐木一直村長は、「職員の英知を結集し、村民が元気で安心して暮らせる予算になるようお願いしたい。行政の役割は本当に困っている人をどう支援できるか。そういう予算付けができれば一番いい」と話した。

「任期中最後の予算編成。公約のより一層の推進を考えた」とし、主な施策にハード面は09年度建替えを計画する南原保育園の設計と駐車場の用地取得、大芝高原味工房を含めた周辺整備、学校校舎の整備、下水道整備、ソフト面では奨学金制度、学童保育料の引き下げ、中学3年生までの医療費無料化などを挙げ、「村民のためになる予算付けを」と指示した。

10年度までの各課実施計画では各年度大幅な財源不足が生じる見通しで、予算編成の留意事項として▽制度的な見直しまで立ち入った徹底した歳出の見直し▽未収金の積極的な回収▽白紙状態からの事業見直し-などを示した。 -

【記者室】ブックスタート

箕輪町図書館がブックスタート「みのわっ子絵本プレゼント」を始めた。ほかの自治体ですでに実施している事業だが、町には、絵本の配布時に絵本ボランティアによる読み聞かせという特色がある▼本を贈るだけでなく親子1組ずつに実際に読み聞かせをする時間を大事にしたい-。呼びかけに応じ集まったボランティアは30人。親子と言葉を交わし、絵本を開く。7カ月相談の待ち時間というわずかな時間だが、心の中がほわっと温かくなるようなひとときだった▼読み聞かせの楽しい時間が家庭の中に生まれることを応援し、「町中みんなで箕輪の子を育てていきたい」と図書館。親子のもとに届いたのは、心はぐくむ1冊の絵本と町の人の温かさだったように思う。(村上裕子)

-

北川製菓が保育園と社協に自社製品をプレゼント

宮田村新田区に9月から新たな駒ケ岳工場を稼動した北川製菓(本社駒ケ根市)は30日、同村3つの保育園と村社会福祉協議会に10月に発売したばかりの自社製ケーキを贈った。全員に行き届くように960個分も用意し、園児らは美味しいプレゼントに大喜びした。

贈ったのは全国の生協で取り扱っている「豆乳仕込みの朝食ソフトケーキ」。駒ケ岳工場で生産される新製品で、「安全安心」を掲げる同社が力を入れる製品のひとつだ。

北川浩一社長らが各保育園と社協を訪問。東保育園では園児たちが「ありがとうございます」と笑顔で受け取った。

「こんなに喜んでもらえると、うれしいですね。今後も食育に協力していきたい」と北川社長は目を細めた。 -

人事評価年明け試行へ

宮田村は来年早々、職員の資質向上を図るため人事評価(考課)制度を試行する。30日には全職員を対象に人事評価の基本的な考え方を学ぶ研修会を開き、評価基準となる能力、業績について理解を深めた。

来年1月から1カ月間試行するのを皮きりに、同4月以降も継続して制度の確立を目指す。

部署によって仕事内容なども違い、何を基準にするか難しい部分もあるが、村総務課は「評価項目の見直しも図っていきながら、最終的には人事にも反映させ、人材育成につなげたい」と説明する。

能力と業績の2つの制度で構成。規律や責任、対応、経営意識、住民志向など10数項目に及び、実際の行動や目標達成度を踏まえて所属長が3段階評価する考えだ。

説明会は経営コンサルタントを講師に迎え、全職員が評価の役割や心構えなどを学習。年明けの試行にむけて意識を高めた。 -

高坂町長が2期目の初登庁

任期満了に伴う飯島町長選挙で、無投票で再選を果たした高坂宗昭町長(65)が30日、2期目の初登庁をした。役場庁舎前で職員ら約80人の出迎えを受け、職員から贈られた花束を抱え、笑顔で入庁、防災集会室での就任式に臨んだ。

職員を代表し、山田副町長は2期目の無投票当選を祝福し「内憂外患の潮流の中、2期目に寄せる町民の期待は大きい。豊富な経験と識見で、『新しい自立のまちづくり』を旗印に、一層の活躍を。職員一丸になって、精神誠意、お仕えする覚悟」と7代目、2期目の高坂町長を歓迎した。

高坂町長は「2期目のスタートに当り、改めて、身の引き締まる思い。自立し、持続可能な協働のまちづくり、人口増、活力あるまちづくり、さらなる行政改革の推進-の3つを目標に、伊南バイバスをどう、町の活性化につなげるか、企業導入、安心して医療を受けられる組織、システムづくりなど、重要課題に取り組みたい。住民は職員に期待している。それぞれの職務には積極、果敢に、元気で明るい職場づくりを」と呼びかけた。 -

第6回駒展

駒ケ根市を拠点に活動する作家らの作品を集めた「第6回駒展」が12月2日まで駒ケ根市の市立博物館で開かれている。駒ケ根市、市教育委員会、市文化財団などの主催。市内外の25人の作家による絵画、彫刻、漆器、染色など、個性的な作品の数々が展示されている。招待作家の今井由緒子さん=東伊那=の作品は、水を張った石鉢の周りに大小の石をぐるりと並べた前衛的な意欲作=写真。柴田久慶さんの人間をテーマにした大作『THE MAN』も注目を集めている。

駒展は博物館開館50周年を記念して5年前から開かれている。

入場無料。午前9時30分縲恁゚後6時30分。(最終日は午後4時まで)問い合わせは同館(TEL83・1135)へ。 -

駒ケ根市教育委員会表彰

駒ケ根市教育委員会(片桐成登委員長)は27日、教育行政の振興に顕著な功績があったとして、明るい社会づくり運動駒ケ根市協議会(堀内照夫会長)と、市勤労青少年ホーム・女性ふれあい館運営委員会の前委員長山下勉さんの1団体と1人を表彰した。片桐委員長が表彰状を手渡した=写真。

明社協は創立35周年の記念事業として9月、駒ケ根市教育基金に50万円を寄付した。山下さんは1997年から今年6月までの10年間にわたって委員として館の運営に尽力。01年からは委員長を務めた。 -

非行防止表彰

38年間にわたり、少年友の会員として少年の健全育成や補導活動など、少年の非行防止に献身的に取り組んできた駒ケ根市赤穂北割一区の大法寺住職藤塚義誠さん(64)は26日付で関東管区警察局長と同管区地区少年補導員等連絡協議会長の連名表彰を受けた。28日、駒ケ根署で表彰状を伝達された=写真。藤塚さんは「長いこと在籍していただけなのに竏秩B表彰は関係者の指導と支援のおかげ。期待に添えるよう、今後も頑張っていきたい」と話している。表彰は県下で3人。

藤塚さんは昨年、警察部外功労者特別表彰も受けている。 -

西小展

児童の学びの成果披露

箕輪町立箕輪西小学校は12月8日まで、全校児童の学習成果を発表する西小展を町文化センター展示コーナーで開いている。

展示品は、修学旅行の思い出、いろいろなポーズをした「もうひとりの自分」、流木アート、動物園やケーキなどを表現した「木の実の工作」、木の葉で妖精や犬、花火大会などを表した「葉っぱアート」、家族への感謝を込めて作った「世界に一つだけのえんぴつ」と手紙。

2学期の学習で各教科にわたっているが、中心は「作る」ことがテーマになっている。「世界に一つだけのえんぴつ」は、町が本年度取り組んでいる「ものづくり教育プログラム」を受けて学習した。

今年は、10月13日にあった学校行事「わんぱく体験親子のつどい」の様子も、写真や作品で紹介している。

保護者にも未発表の作品ばかりを展示してあり、児童の学びを見てほしいとしている。 -

箕輪町長寿クラブ連合会研修総会

箕輪町長寿クラブ連合会は28日、07年度研修総会を町文化センターで開いた。長年役員を務めた会員に感謝状を贈呈したほか、「居間にいられるお年寄りでありたい」をテーマにした講演で学んだ。

藤沢健太郎会長は、活動の重点である健康増進、友愛、社会奉仕の3点を挙げ、「活動をさらに発展させるために会員増強が大きな課題」とし、「強い意志と情熱を持った皆さんはいつまでも精神的若さを保てると思う。多くの長寿の皆さんに長寿クラブを理解いただくことが我々の役目」とあいさつした。

感謝状は20人に贈呈した。受賞者を代表して木下(南)の原きの江さんが、「前任者から役員を引き継ぎ、活動に力いっぱい注ぎ、仲間と交流し、豊かで明るい長寿社会を願って過ごしてきた。これからも皆さんと精進していきたい」と謝辞を述べた。 -

伊那市用地選定委員会、小委員会で点数評価する評価項目などを検討

上伊那広域連合の新ごみ中間処理施設の建設地を検討する第9回伊那市用地選定委員会が29日、市役所であり、小委員会による評価方法の検討を開始。前回決定した詳細評価項目のうち、点数評価を用いて比較検討する項目を決めた。

この日初会合を開いた小委員会では、上伊那広域連合が過去に用地選定をした時に用いた評価基準などを参考にしながら、前回までに決定している用地の適正を判断するための基準である45項目(前回は事務局が1項目落としていたため44項目だった)、一つひとつにつき、点数化して評価することができるかできないかを検討。用地面積、地下水の有無、住宅群との距離などの項目については点数評価していく方針を決めた一方、点数化できない項目については、別の評価方法を模索することとなった。

また、各項目の重要度については、用地選定委員全員にアンケートを実施。それぞれに45項目の優先度をつけてもらい、それをもとにして次回項目の優先度を検討することとなった。

また、広域連合事務局から広域連合ごみ処理基本計画推進委員会の検討経過に関する説明があり、あらかじめ処理方式を決めない総合評価落札方式を導入する方針が示された。

用地決定の前に処理方式を決めないことについては「どの処理方式であっても環境に与える影響は極めて小さく、人の健康に害を与えるようなものはない」と説明し、理解を求めた。 -

松川インター大鹿線の滝沢トンネル安全祈願祭

主要地方道松川インター大鹿線の滝沢トンネルの安全祈願祭が29日、中川村大草桑原の現地で行われ、神事を行い、工事中の安全と工期内完成を祈った。

同トンネルは桑原藤樽2号橋を起点に、滝沢橋まで、全延長1260メートル、幅員3メートル2車線、50センチの路肩を設ける。トンネル延長は958メートル、拡幅する藤樽2号橋61メートル、滝沢橋141メートル。NATM工法、工期11年7月21日(トンネル工事)、供用開始は11年度中。総事業費22億円。

05年5月7日、落石による死亡事故発生を受け、県が調査、08年度地方道交付金工事として採択された。

中川村や松川町、大鹿村の関係者、国、県、施工業者ら約30人が出席した式で、発注者の県飯田建設事務所の北原正義所長は「05年5月の死亡事故を受け、同線の安全確保、強い地元要望を受け、着工の運びとなった」と経過に触れながらあいさつ。地元町村を代表し、大鹿村の中川豊村長は「大鹿村の生命線、国、県の配慮に感激している」と感謝した。 -

さくらを咲かす会女性部(伊藤美喜子代表、9人)

「馬馬(ばば)ん馬馬ん馬ん馬ん」と鳴り物入りで登場した「さくら丼」。1昨年4月1日、飯島町の飲食店や旅館11軒でつくる「飯島・さくら(馬)を咲かす会」がメンバー各店で新発売した。同会が活動を進める中で、自然発生したのが女性部。昨年7月、開発した馬肉を使ったテイクアウトメニュー「馬ロッケちゃん」を製造、行燈市で販売しようと集まったのがそもそもの始まり。その後、コスモス祭り、最近では10月末のいいちゃん文化祭で「さくら丼」を初めて販売した。

この日はセレモニー天七の厨房に集まり、JA飯島支所祭(11月3、4日)で販売する「馬ロッケちゃん」の仕込みに取り掛かった。

ジャガイモ30キロ、ニンジン・タマネギ・カボチャ合わせて20キロ、馬肉4キロを用意。たちまち、500個の「馬ロッケちゃん」を作り上げた。

メンバーの1人、井口美和子さんは「さくら丼の仲間はすばらしい、活動は楽しい」。森岡久子さんは「メンバーはみんな、巧者で手早、教えたり、教わったりしながらやっている」。上山有紀さんは「大先輩に教わりながら、楽しく作業をさせて頂いている」。星野信子さんは「グループの和が最高、一緒に作っている時も、販売している時も楽しい」とそれぞれ笑顔。

代表の伊藤さんは「『馬ロッケちゃん』は好評で毎回完売している。いいちゃん文化祭で初めて、『さくら丼』を販売したが、まだ課題がある。みんなで作業した後のお茶が楽しみ。話が盛り上がり、自然と和と輪ができた」と話している。 -

中央区に災害時の救助支援隊発足される

伊那市の中央区(下島賢治区長)は、災害時に備えて地域の災害弱者の救助支援を目的とした「中央区救助支援隊」を結成し、12月3日、中央区公民館で発足式を開く。隊は、警察や消防などの救助隊が支援に取りかかるまでの時間、地域内の人的被害を最小限に止めるために活動する。

9月上旬、地区の防災訓練を開いた際、災害はいつ起こるか分からない竏窒ニし、高齢者や障害者らの災害弱者を守るための組織づくりを計画。各常会から推薦された27人を隊員とし、災害時は隊員の民生委員の情報を基に災害弱者の救助支援活動を展開する考えだ。

隊員は各種状況に対応できるよう民生委員のほか、設計士、建築家、化学薬品取扱者、重機オペレーター、薬剤師らで構成。発足式で下島区長から隊員に委嘱され、隊長1人、副隊長若干名を決める。

下島区長は「災害がいざ発生したとき、みなさんの協力を得て災害弱者を一人でも多く救出できることを願う」と話している。 -

上伊那建設組合青年部が上伊那福祉協会に寄付

上伊那建設労働組合青年部(中坪康一部長)が27日、上伊那福祉協会を訪れ、8月に実施したイベントの収益金の一部を同協会に寄付した=写真。

寄付は地域貢献の一環として毎年行っている。寄付金は毎年8月に開く南箕輪村の「大芝高原まつり」で青年部が実施しているクラフトイベント「親子木工広場」の収益金の一部で、今年は2万円を寄付。

中坪部長は「地域の中で仕事をさせていただける中、何か地域に貢献できないかと取り組み続けている。役に立てるよう使っていただければ」と語った。

また、上伊那福祉協会の安田修也事務局長は「各施設の利用者さんが穏やかに過ごせるよう、有効に使わせていただきたい」と話し、感謝の言葉を述べた。 -

大田切営農組合収獲祭

宮田村大田切営農組合(田中賢一組合長、80戸)は23日、収獲祭を同集落センターで開いた。地元の女性や壮年連盟が協力して打ったそばなどが振る舞われ、秋の味覚に舌鼓を打ちながら天の恵みに感謝した。

打ちたてのそばは格別の味に。酒も酌み交わし、和やかな雰囲気で豊作を祝った。

同組合は村内の営農組織の草分け的存在。田中組合長は「担い手不足など個人で対応できない課題も増えている。より一層、集落、そして村全体のつながりも深めていかなければ」と話していた。 -

南割営農組合手づくり収獲祭

宮田村南割営農組合(小田切政男組合長)は23日、「手づくり収獲祭」を同集落センターで開いた。地元産の農産物をふんだんに使い、数々の料理でにぎやかに。約100戸の組合員が豊作を喜んだ。

おでんに豚汁、そしてそば。みんなでとれた野菜などを持参して調理。天の恵みにもたらされた「ごちそう」がテーブルに並んだ。

餅つきなどもあり、子どもたちも一緒に楽しく。3年目を迎えた収獲祭だが、地域がひとつになって実りの秋を満喫した。 -

チベットの歌姫が白心寺で講演

宮田村町二区の浄土宗・白心寺は十夜法要にあわせ、チベット民謡の歌手で現在は日本国内で両国を結ぶ精力的な活動を展開しているバイマーヤンジンさんを迎えた記念講演会を開いた。チベットと日本の文化の違いを伝えながら、・ス豊かさ・スの意味も問いかけた。

日本の男性と結婚し、大阪に住むヤンジンさん。チベットの文化を伝え、故郷の子どもたちが教育を受けられるよう各地で講演やコンサート活動を続けている。

この日もユーモアも交えた楽しい語り口調ながら、故郷の厳しい環境について説明。極寒で牛のふんがなければ暖かいものも食べられないと話し、四季があり環境にも恵まれた日本の素晴らしさにふれた。

その一方で、チベットには親を頂点にした家族のあり方が今も大切にされていると説明。経済的な発展とは裏腹に、家族というものが変わってきている日本の現状にふれた。 -

親子でクリスマスリースづくり

宮田村町二区仲なかふれあいセンター内にある乳幼児親子の交流施設「遊ゆう広場」は28日、クリスマスのリースづくりを行った。多くの親子が参加し、年末の楽しみをひと足早く味わった。

紙皿を使って各親子がリースづくりに挑戦。色紙を切り貼りしてツリーや雪だるまにしたほか、絵なども書き入れて彩った。

仲間と一緒ににぎやかにつくり、雰囲気も満点。約1カ月後に迫ったクリスマスに思いを馳せた。

同広場のクリスマスは6日午前10時半から。宮田ミュージックサークルも出演し、楽しい歌やバルーンアートなどで盛りあがる。この日つくったリースも会場を華やかに彩る。 -

北限の柚子(ユズ)色づく

)

中川村葛島の下平宗男さん宅の柚子(ユズ)=ミカン科=が黄色に色づき、収穫が始まった。

自宅の南側、北風が当らない場所に植えられたユズ(ミカン科)は、樹高4メートル余、樹齢45年余、幹の太さは直径約30センチ。表面に凹凸のある直径7、8センチの実が60個以上なっている。今年は花の季節の長雨のため、例年の約3分の1の収穫とか。

47年前、下伊那郡泰阜村の宗男さんの姉、良子さんの嫁ぎ先から鉛筆ほどの太さの実生苗をもらい、暖かい場所を求め、植え場所を転々としながら大切に育てた。植えてから20年目頃から、初夏、可れんな白い花が咲き、実がなり始めた。

ユズは近所に配ったり、ジャム、ユズみそ、鍋や吸物の香りづけに利用するほか、冬至にはユズ湯を楽しむとか。

下平さんは「実は用途が広く、香りは最高。これからも大切にしたい」と話している。 -

羽広の菜洗い場は今年から中止

伊那市観光(社長・小坂樫男市長)は今年から、伊那市西箕輪みはらしファームにある温泉スタンドでの「菜洗い場」の開放を中止する。毎年この時期、温泉スタンド周辺には菜洗いに訪れる多くの人が連なる姿が見られ、冬の風物詩ともなっていたが、今年はひっそりと静まり返っている=写真。

野沢菜などを漬け込むこの季節に合わせて伊那市観光では例年、みはらしファーム内にある温泉スタンド横に菜洗い場を設置し、地域住民に無料開放を続けてきた。

温泉は水よりも暖かく、虫だし効果、菜を柔らかくして漬け易くするなどといった効果があるため、野沢菜漬けを自宅で作る地域住民に重宝されてきたが、一方で菜洗い場を開放する9時から5時までの間、湯量の調整を常に行わなければならない状態にあったほか、くみ上げが追いつかず、各施設への供給が間に合わないことや、温泉スタンドに温泉を買いに来た人を待たせることもあった。

こうした背景から、伊那市観光では今年から菜洗い場を中止。南箕輪村の大芝高原、箕輪町長田の湯などでは洗い場の無料開放をしているため、そちらの利用を促している。

同スタンドを管理する羽広荘の高木支配人は「これまでもずっとそういう状況が続いていた。毎年楽しみにされていた方々もいたと思うが、理解していただけるよう、お願いしていきたい」と話していた。 -

「伊那おやじの会」 そば打ち体験

中高年男性の居場所づくりを目的とした、伊那公民館の講座「伊那おやじの会」は27日、同市西箕輪羽広のそば処・名人亭でそば打ち体験をした。エプロン姿のメンバー29人が6グループに分かれ、それぞれ力を合わせてそばを打った。

受講者は仲間づくりを目的に集まった市内の60縲・0歳代の男性。そば打ち体験は年間行事、全10回のうちの一つで、昨年に続き開いた人気企画。名人亭の代表、小林史麿さんが講師となり、そば打ちの手順をデモンストレーションを交えて説明していった。

手順は、2、3回に分けて水を振り、そば粉によく水を回すための「水まわし」から切るまでの全10工程。2年目の中谷定幸さん(72)=同市山寺=は「去年よりうまくできている。一回、体験しているので今年は先生の言っていることもよく分かる」と真剣な表情でそばを打っていた。

完成したそばは受講生が試食した。

各班に分かれてそば打ちをする男性たち -

箕輪町図書館「みのわっ子絵本プレゼント」始まる

箕輪町図書館は27日、「一味ちがう箕輪の子ども」育成事業の一環で新事業としてブックスタート「みのわっ子絵本プレゼント」を始めた。町保健センターでの7カ月相談に訪れた親子に、ボランティアが一人ひとりに絵本の読み聞かせをし希望の1冊をプレゼントした。

ひざの上で抱っこし本を開いて優しく語り掛けることで人への信頼感と温かな心をはぐくむ大切な時間が、家庭の中に生まれることを応援する事業。

プレゼント本は「いない いない ばあ」「くだもの」など5冊。07年4月以降生まれの赤ちゃんが対象で、4カ月検診時に案内と絵本引換券を配り、7カ月相談時に20冊のおすすめ絵本リストと共に新品の絵本をプレゼントする。

本を贈るだけでなく親子1組ずつに実際に読み聞かせする時間を大事にしたいと、絵本ボランティアを募り30人が登録。研修や学習会で準備してきた。

初回は約20人が対象で、待ち時間を利用して母親が抱っこした赤ちゃんに、ボランティアが絵本を読み聞かせた。赤ちゃんは絵本を見たり、ボランティアの顔を見たり、絵を触ろうと手を伸ばすなどして絵本を楽しんだ。母親は、「本をいただけるのはうれしい。新しい絵本をさっそく読んであげたい」と喜んでいた。

図書館では、「息の長い事業。ボランティアの協力を得て、町中みんなで箕輪の子を育てていきたい」と話している。 -

伊那剣心館 中学男子の部優勝

第55回県剣道居合杖道薙刀大会(県剣道連盟主催)が23日、長野市の南長野運動公園体育館であり、団体戦の中学男子の部で伊那市の伊那剣心館が3年ぶり、2度目の優勝を飾った。

大会は45チームが出場し、5人一組で各選手が一本勝負する形式でトーナメント戦を展開。同チームは、初戦の接戦を制すと順調に勝ち上がり、決勝の相手、東条育成会少年剣道クラブを3竏・で破り、優勝を飾った。

矢野之裕監督(31)は「他のチームより練習量が勝った」。大将を務めた唐沢祐磨主将(14)は「一人ひとりの力を発揮すれば勝てると信じていた。中学最後の大会で優勝できてよい思い出となった」と話している。

団体戦メンバーは次のみなさん。

中村享介(伊那2)赤羽航平(同)田中優伎(同)唐沢勇樹(伊那3)唐沢祐磨(西箕輪3)井内勇成(伊那1)

3年ぶりに優勝した伊那剣心館の選手たち -

山室写真倶楽部が定例作品展

上伊那地区の写真愛好者でつくる「山室写真倶楽部」は12月2日まで、伊那市の市立伊那図書館1階ギャラリーで定例作品展を開いている。「景色のなかに」をテーマとした、メンバー9人の力作、一人6点ほどの計56点を出品している=写真。

デジタルカメラや銀塩(フィルム)カメラで撮影している。作品は、水に写り込んだ紅葉した木々や秋空に飛ぶ飛行機、ススキやコスモスなどがある里山、ホテイランやレンゲショウマなどの高山植物などを題材に、メンバーそれぞれが追求する力作が並んでいる。

信州大学職員で同サークル代表の松村哲也さん(36)=伊那市=は「撮っただけで完成ではなく、見てもらうための場所づくりも工夫した」。作品をただ並べるのではなく、一人ひとりの世界観と会場全体が楽しめるよう、写真の配置方法にきづかっている。

入場無料。月曜日は休館。午前10時縲恁゚後7時(最終日は午後4時)。

1812/(木)