-

村菊花展、村長賞に春日きんよさん

宮田村菊友会(春日要会長)は3、4日、第17回菊花展を村文化祭で賑わう村民会館エントランスホールで開いている。会員が丹精こめて育てた菊が咲き誇り、会場を華やかに彩っている。

約150点ほどの出品があり審査の結果、村長賞は春日きんよさんの「彩胡の星」を選んだ。春日会長は「高齢化など課題もあるが、多くの人に見てもらうことが、また励みになる」と話していた。

審査結果は次の通り。カッコ内は品種名。

▽村長賞=春日きんよ(彩胡の星)▽全菊連会長賞A=城倉久子(富士の白雪)▽同B=平沢菊美(国華国宝)▽村議長賞=春日きんよ(泉郷富水)▽教育長賞=平沢菊美(国華70年)▽公民館長賞=太田梅男(笹の雪)▽JA支所長賞=春日要(国華7宝)▽商工会長賞=同(国華80年)▽菊友会長賞=同(国華越山)▽観光ホテル賞=平沢菊美(兼六香菊)▽花井木工賞=田中彦一(盆栽花壇)▽モトスポット平沢賞=同(泉郷八十柳)▽レストハウス太田賞=春日きんよ(国華の幸)▽ダイヤ堂賞=春日寿三子(精光右近) -

納税功労、坂井武司さん(77)

秋の叙勲で上伊那郡ではただ1人、飯島町七久保の坂井武司さん(77)=坂井武司税理士事務所長=が納税功労で旭日小綬章を受章した。

「昭和46年(1971年)税理士事務所開設以来、期限内の完納や納税準備貯金の推進、書や作文を通して、小中学生の納税教育など、長年続けてきた納税貯蓄組合の活動が評価された。私個人でなく、貯蓄組合がいただいた章」と喜ぶ。

1930年七久保村(現飯島町七久保)生まれ、配属将校だった父の転勤で、東京の赤坂で幼年時代を過ごし、小学1年の時、祖父母を頼り、七久保村に疎開した。旧制飯田中学2年生の時、父が千島列島で戦死。48年、旧制中を卒業すると、友人に誘われるままに、仕事の内容も知らずに、関東信越国税局飯田税務署に入庁。「3カ月でいやになったが、若いエリート署長からしっかりと教育を受け、税の厳しさや重要性を認識するようになった」。4人兄弟の総領で、父が戦死したという家庭的な事情が考慮され、勤務地は伊那と飯田の2税務署を行ったり来たりしていたが、71年に東京への転勤の話が出た。母に「米位は買ってやるから、副食位は買えるだろう」と背中を押され、税務署を辞めて独立、現在地に税理士事務所を開設した。「当時は経済は高度成長期で、脱サラし下請け会社を始める人が多く、仕事はこなしきれないほどあった。寝る間も惜しんで働き、体を壊し、十二指腸潰瘍、C型肝炎にもかかってしまった」。

バブル期からバブルが崩壊し、飯島町に影響が出始めた平成不況の真っ只中の98年に、町商工会副会長から会長に就任した。「役員の受け手がなく、やむを得ず」とか。町商工会長3期目、県商工会連合会上伊那支部協議会会副会長も3期目。「資本力のある大型店とは仕入れ価格が違い、売値では対抗できない。高齢化の進行により、購買力も低下している。産業が少ないから、若い人が都会に出てしまい、老人世帯が増える、小売業依然として厳しい」と憂慮する。

また、納税貯蓄組合関係では県連合会長のほか、関信局管内納税副会長、全国納税貯蓄組合連合会理事も務める。「戦後の混乱期に、滞納者が激増する中で、1度に納付するのは大変だからと、国の指導で始まったのが税の分割、納税貯蓄組合」と組合の歴史に触れ、今後の活動に、租税教育や準備納税の推進、納税思想の高揚-を挙げる。

最後に個人として「会社法や財務諸規定、会計基準、商法など、税務を取り巻くさまざまな法律は、時代の変化に伴い、日々変わってきている。変化に対応できるように、税理士本来の勉強をきちんとしたい」と意欲を見せる。妻と2人暮らし。(大口国江) -

赤穂中27年会が寄付

駒ケ根市の赤穂中学校を1952(昭和27)年に卒業した同窓生らでつくる赤穂中学校同窓会27会(横山信之会長)は現金約4万円を市社会福祉協議会(北沢洋会長)に寄付した。1日、横山会長ら3人がふれあいセンターを訪れ、「社会福祉のために役立てて」と寄付金を北沢会長に手渡した=写真。北沢会長は「お気持ちを受けてありがたく使わせていただく」と礼を述べた。

寄付金は10月14日に開いた古希記念同年会会費の余剰金。 -

明日葉の会がお花寿司作り

箕輪町内の一人暮らしの65歳以上を対象にした明日葉の会は29日、交流会を町保健センターで開き、参加者がお花寿司を作り皆で味わった。

一人暮らしの町民同士の情報交換や交流を目的に年3回開く。1回目はバスハイクで今回2回目。

地区別に3日間に分けて開き、この日は27人と民生委員6人が参加した。

お花寿司は「角ずし」と「空飛ぶトンボ」の2種類を、町のボランティアグループ「箕輪お花ずしの会」(原美代子代表)が作り方を教え、皆で作った。出来上がった太巻きを切り、きれいなトンボが現れると、参加者は拍手し「こんなお寿司ができてうれしい」と喜んでいた。

町食生活改善推進協議会が準備した汁物や煮物と一緒にお花寿司で昼食会を楽しんだ。 -

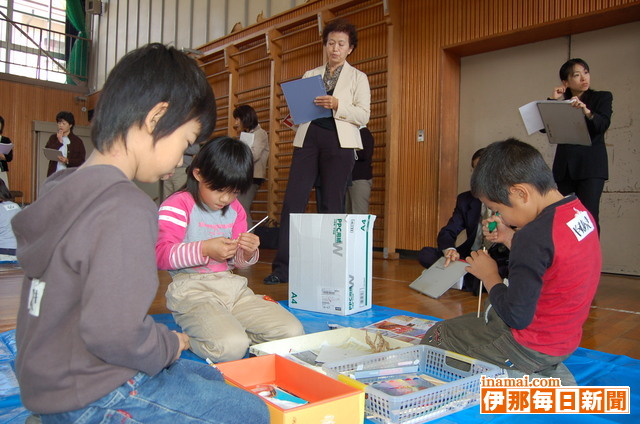

上伊那幼年教育研究会で公開保育・授業

「幼保小」の一貫した指導について考える上伊那幼年教育研究会が30日、西春近北小学校であった。上伊那の保育関係者、学校関係者、約95人が参加。子どもたち一人ひとりの成長に着目しながら取り組まれている西春近北保育園と西春近北小学校での保育、授業の取り組みなどを見学しながら、幼保小の連携のあり方を考えた。

同研究会は幼稚園、保育園の子どもたちが小学校へ行ってもスムーズに生活していけるよう、互いに連携していくことを目的して上伊那では50年ほど前から続いている。公開保育・授業は年に1度開催しており、今年は西春近北保育園、西春近北小学校が担当となった。

西春近北保育園は、この春西春近中央保育園と統合したが、それに伴ない同地区の子どもは保育園から小学6年生まで固定化した人間関係の中で生活していくことになった。そこで今回は「友だちと関わりながら意欲的に活動する子を求めて」をテーマとし、幼いころからよりよい人間関係を構築できるようになっていってほしいとの願いを込めた保育、授業を企画。西春近北保育園の年長園児らは、柳沢運動プログラムに遊びの要素を取り入れた「ちびっこ忍者参上!」を、西春近北小学校の1年生は「さくらバザーを開こう」と題して、自分が開くお店屋さんで売るものを工作する授業を展開。遊びや製作の過程の中に、子どもたち一人ひとりの成長段階に合わせた課題、学んでほしいことなどが設定してあり、参加者らは設定された課題と実際の子どもの様子などを見学していた。 -

高遠町ふれあい交流会

伊那市高遠町のボランティアでつくる実行委員会は28日、町老人福祉センターで「第2回高遠町ふれあい交流会」を開いた。地元小学生や舞踊クラブ、障害者施設通所者らが集まり、ステージ発表などの各種催しを繰り広げて交流の輪を広げた。

明るく、住みよい地域社会をつくるため、子どもや大人、障害者らが集まり、福祉の心を育むためのイベントで、旧高遠町のころから数えて9回目。会場では参加者によるバザーや「昔の遊び体験」と題した、けん玉やお手玉などを遊ぶコーナーが設けられた。

ステージ発表では、高遠北小楽器クラブや高遠小合唱部、転倒予防体操を学ぶ「東高遠おたっしゃ教室」など9団体がそれぞれ活動を披露。「たかとお手話の会」は会場に集まった人たちと一緒に「野に咲く花のように」「サライ」を手話を使って歌った。

ステージ発表で各種団体が活動発表 -

南部中学校音楽会

上伊那南部教職員会(会長・竹沢代蔵飯島中校長)は31日、07年度南部中学校音楽会を駒ケ根市の市文化会館で開いた。伊南4市町村の5中学校の3年生が一堂に会し、3年間積み重ねてきた練習の成果を互いに発表し合った=写真。代わる代わるステージに上がった生徒らは中学生らしい迫力のある合唱のほか、琴などの見事な演奏を披露。客席で見詰める生徒らはステージの熱演に惜しみない拍手を送っていた。

開会式で『夢の世界を』、閉会式では『翼をください』をそれぞれ全員で歌い、巨大なハーモニーを大ホールいっぱいに響かせた。 -

地域医療を学ぶ研究集会

昭和伊南総合病院(千葉茂俊院長)の産科が来年3月いっぱいで休止となる事態を受けて駒ケ根市職員労働組合(竹内啓剛執行委員長)は31日夜、自治研究集会「地域医療の現状と課題を学ぶ 危機的状況の地域医療を崩壊させないために」を市役所南庁舎で開いた。市職員のほか一般市民など約50人が集まり、千葉院長の説明を聞いて意見を述べ合った。

千葉院長は産科医師の全国的な不足や産科休止に至るまでの経緯について詳しく説明=写真。「すべての原因は医師不足。特に産科は激務や訴訟の多さからなり手がない状態だ。昭和病院では医師確保に全力を挙げているが、信大にも産科医師が足りない状況でどうにもならない」と切実な医師不足の現状を説明し、産科休止についての理解を求めた上で「上伊那の医療を守るためには医療人全員の協力が不可欠。今後は病院同士や地域の開業医との連携がどうしても必要になる」と訴えた。

参加者は「知らないうちにこんなことになってしまってショック」、「何とかしてほしい」などと話し合っていた。 -

伊那公民館文化祭始まる

伊那市の伊那公民館で1日、文化祭が始まった。絵画や書道、陶芸などの公民館クラブサークル27団体が約1700点を出品。訪れた地域住民たちの感性に訴えかける力作のそれぞれが飾られた=写真。

例年に比べて参加クラブサークル数は2団体増えた。公民館関係者によると、作品数は前年より約200点ほど増えていて、野草のスケッチ画や絵手紙、写真などの作品が例年より数多く出品されているという。

公民館の入口付近には昨年に引き続き、庭づくりサークル「花と緑の会」のミニガーデンを設置。紅葉の季節に合わせ「葉もの」を多く取りそろえ館内を彩る。そのほか押し花絵や文化刺しゅう、木彫など見所が多い。

最終日の3日は、午前11時半からステージ発表があり、女性コーラスサークルや体操クラブなど28団体が活動成果を披露する。

午前9時縲恁゚後5時(最終日は午後3時)。 -

南箕輪村消防委員会

南箕輪村消防委員会は31日、村役場で開き、村内に配備する自動車ポンプの台数を現行通り3台とし、老朽化に伴い更新の要望が出ている北殿の車両について、地元区の分担金を15%とする委員会の方針を決めた。村消防団の各分団の定員改正案も了承した。

自動車ポンプは現在、田畑、北殿、大泉に配備している。05年に田畑が更新。北殿は92年購入車両で区から村に対し新車両購入の要望がある。

村の消防機械器具等整備事業分担金徴収規則では地元の分担金を30%と定めている。田畑の更新時は国の補助制度があり地元分担金は15%だったが、現在は制度が廃止されている。協議の結果、区の公平性の観点から分担金を15%とすることを決めた。

村は委員会の決定に基づき規則を改正し、自動車ポンプ購入費用を来年度予算に盛り込む予定。

村消防団の各分団の定員については、全体の定員230人は変更せず、各分団の定員数を第1分団を削減、残り4分団を増員する分団長会の改正案を了承した。

防災無線のデジタル化については、1年間かけて検討する研究委員会を来年度に立ち上げる村の提案を了承した。 -

08年度高校入学志願者第1回予定数調査の結果を公表

伊那北普通科3.1倍、箕輪進修募集人員達せず県教育委員会は1日、10月16日に実施した08年度の高校入学志願者第1回予定数調査の結果を公表した。それによると、08年度の上伊那の公立高校志願予定者数は前期1012人、後期1482人。募集人員は11月6日の教育委員会定例会で決定するため今のところ未定だが、07年度の入学募集定員と08年度入学者前期選抜募集枠(9月11日発表)から、算出した仮の募集人員で志願者倍率を見ると、前期で伊那北普通科の3・1倍、後期で伊那北の理数科の8倍が最も高くなっている。一方、高校改革プランに伴ない08年度から開始となる多部制・単位制高校「箕輪進修高校(仮称)」は、普通科、工業科のいずれも募集人員に達していない。

調査は前期、後期それぞれで志望校1校を調べ、前期は公立のみ、後期は私立、高専、県外志願、未定なども含んでいる。

依然として普通科志望が強く、予定者の約6割が普通科を志願している前期では、伊那北3・1倍、伊那弥生ヶ丘の2・8倍、赤穂の2・5倍と続いている。また、後期でも約7割が普通科を志願している。

箕輪工業高校と上伊那農業高校定時制を統合して08年度から開始する「箕輪進修高校(仮称)」については、現段階では募集定員が空欄となっているが、「多部制・単位制」という新しい形態への警戒感からか前期、後期とも志願予定数が募集人員に達していない。 -

伊那市で病後児保育、休日保育はじまる

伊那市は1日、病後の回復期にあり、集団保育が困難な状態にある園児を一時的に預かる「病後児保育」を開始した。現在の登録者は28人。市によると、仕事を長期間休むことが出来ない家庭の申し込みなどが多いという。

育児と就労の両立支援と子どもの健全育成を目的として取り組む病後児保育は、入院などの必要はないが、安静にしていなければならない状況に子どもがあり、仕事などの都合で保護者が対応できない場合、利用することができるサービス。保育園に在籍する満1歳以上の園児が対象で、利用は事前登録制となっている。

今回の開始に合わせ、同保育を実施する西箕輪診療所内に特別保育室を設置。対応は子育て支援課の保育士が担う。保育時間は午前8時縲恁゚後6時(土日、祝日を除く)。利用料は無料から1時間千円まで。

同じくこの日開始となった「休日保育」にも11人が登録。こちらは仕事など、やむを得ない理由で日曜日や祝日に休みが取れない家庭に対し、休日の保育を提供するサービスで、市内保育園に在籍する園児が対象。上の原保育園で実施していく。

また、申請があった場合、本当にその家庭がこのサービスを必要としているかを厳正に審査し、保護者の責任放棄などにつながらないよう努めていく。

保育時間は午前7時半縲恁゚後7時。1時間の利用料は1歳児500円、2歳児400円、3歳児以上300円となっているが、休日保育を利用する前後1週間の平日に児童が振り替えの休日を取得できた場合は保育料を徴収しない。 -

東春近地区社協で交通手段を持たない高齢者の送迎サービス開始

伊那市の東春近地区社会福祉協議会(小池孝行会長)は1日、交通手段を持たない高齢者を対象とする「送迎ボランティアサービス」を開始した。地区内のボランティアを募り、送迎サービスを提供していく取り組みは西春近地区社協に続き市内で2カ所目。同サービス利用者の一人、林かつゑさん(80)=田原=は「若い者は遠くにいるので、遠くに出かける時は大変足に困っていた。こういうサービスをしていただけることは大変嬉しいこと」と語った。

交通弱者に対する移送サービスについては、NPOや市社協などが低額料金を徴収して実施する有償運送を提供している。しかし、対象者が要介護者や身体障害者などに限定されており、交通手段を持たない高齢者は対象外となっている。

そんな中、西春近地区社協では昨年から、利用者から利用料を徴収しない「送迎サービス」をスタート。地区内から募ったボランティアが車を運転し、市がガソリン代と車の維持費を提供しているが、一定の成果が上がっている。

循環バスの定期便が少ない東春近地区でも、こうしたサービスができないか検討。地区内全戸に呼びかけ、今回開始にこぎつけた。

送迎は通院する場合に限り、当面は送りか迎えのどちらか片道のみ。運行は月曜日から土曜日の午前8時半縲恁゚後5時で、現在で利用者10人、ボランティア15人が登録している。車両は市から借りた1台を運用していく。 -

南箕輪村

信州大学農学部の学生寮「中原寮」の寮長

松浦崇裕さん(23)

寮生は家族。それぞれ違う価値観を持っているけど、そういう人たちと生活することで自分の価値観も広がっていくからすごくありがたい竏秩B

信州大学農学部の学生寮「中原寮」は、校舎からほどなく離れた雑木林の中にある。古ぼけた外観、内部もお世辞にもきれいとはいえないが、現在約50人の学生らが仲間との毎日を楽しみながら生活している。

寮長になったのは今年6月。しかし、寮長は半期ごとの交代となっているため、11月21日をもって後任にバトンを引き継ぐ。

「(寮長は)すごいしんどい仕事だったけど、一緒にやってきた副寮長2人がすごく良くやってくれたし、いろいろあったけど終わってみればいい思い出」と振り返る。

◇ ◇

北海道出身。松本キャンパスで過ごした1年目は一人暮らしをしていたが、南箕輪キャンパスへ移った2年目、中原寮へ入寮した。

下見の時、遠めから建物の外観を見た。なんとなく中に入れないような雰囲気。そのまま中を見ることなく、入寮を申し込んだ。 そのため、部屋と部屋を仕切る壁がベニヤ板一枚ほどの薄さしかないことを知ったのは入寮後のことだった。部屋の中では隣の部屋の寮生がティッシュペーパーを引き出す音すら聞こえてくる。

「最初は隣が先輩だったので緊張したけど、すぐに慣れました」と笑う。 -

伊那市民美術展 力作61点を展示

伊那市出身・在住者でつくる伊那市民美術会(赤羽久二成会長、81人)の第30回記念美術展が1日から、信州高遠美術館で始まった。洋画、日本画、工芸など会員59人の近作61点が並ぶ。11日まで。

美術会は1976年に発足し、78年から美術展を開催。例年、作品のサイズは10号以下だが、今回は50号以下と大きめに設定した。

絵画の題材は、高遠湖から雪をかぶった南アルプスを望む「陽春高遠湖」、大きく花開く「向日葵(ひまわり)」、「桜映える馬見塚公園」「姉妹」…と風景、花、人物、静物、抽象など幅広い。ステンドグラスや陶芸もある。

当初から出品作に賞を選ぶことはしておらず、「日曜画家」からプロまでの会員が日ごろの成果を伸び伸びと表現した作品がそろっているという。

赤羽会長(73)は「活動年数から実力に差があるが、一人ひとりの良さを見ていただければ」と話す。

8日は、市内で節目を記念した祝賀会を開く。

美術会は昨年4月、市町村合併に伴い、伊那市民美術会と高遠美術会が1つの組織になった。長谷からも会員を募っている。

開館時間は午前9時縲恁゚後5時(最終日4時)。入場無料。 -

駒ケ根の行方不明男性遺体で発見

28日午前9時ごろに自宅を出たまま行方が分からなくなっていた駒ケ根市赤穂市場割のアルバイト小倉一実さん(73)は2日午後3時5分、捜索に当たっていた駒ケ根署と飯田署、消防団や家族などにより、中川村地籍の山中で遺体で発見された。死因は警察が調べている。

31日夜、大鹿村の滝沢橋上流の村道に小倉さんのミニバイクが放置されているのが見つかったため、警察などが1日から周辺を捜索していた。バイクが見つかった付近には小倉さんが所有し、毎年キノコ採りに出掛ける山林がある。 -

宮田太鼓が田原市民まつりで勇壮に演奏披露

宮田村の「信州梅が里宮田太鼓」(北原健一代表)は28日、村と友好都市提携を結ぶ愛知県田原市の市民まつりに参加した。勇壮な演奏を披露したほか、リンゴなど村の特産物の販売にも協力。友好の・スかけ橋・スとなって

、村のアピールに一役買った。

昨年に続いて2回目の出演。子どもたちを主体にした10人が参加し、まつりに華を添えた。

息のあった豪快な太鼓の響きで訪れた市民を魅了。田原の地に宮田の心意気を伝えた。

リンゴやフルーツファームひおくの果樹加工製品を販売した村のブースも盛況。

「今年のリンゴはどうだね?」と声をかけてくる市民も多く、宮田太鼓のメンバーも気さくに接客に応じた。

宮田村と田原市は1999年に友好都市となり、各種行事などで相互交流を深めている。 -

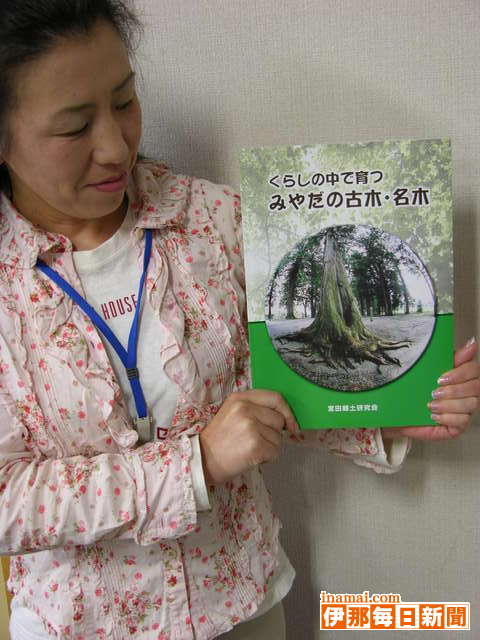

村内の古木、名木まとめて本に

宮田村の宮田郷土研究会(小田切須賀雄会長)が5年の歳月をかけ調査し、本に編集した「くらしの中で育つみやだの古木・名木」が完成した。初版は350部を作成。3、4日の村文化祭作品展会場の村体育センターで販売するほか、希望者に頒布する。

村内の200本以上を調査し、樹齢140年を超える古木や直径2・5メートル以上の巨木、珍しい種類や歴史ある名木149本を収録。

一本一本何度も足しげく通って調べた結果を詳細にまとめ、地図や絵図などを用いて分かりやすく解説している。

全て自主的な独自調査により、住民の視点から地域や暮らしと木の関係を見つめた貴重な一冊となった。

村文化祭の会場では、発刊を記念して調査した名木のうち10数本を厳選して写真展も開催。あわせて本を販売する。

価格は2千円で会場以外でも希望者には個別に頒布する。問い合わせ、申し込みなどは会長の小田切さん85・2514まで。 -

青少年の健全育成願いトーテムポール制作

宮田村の住民有志でつくる「芽ぶきの会」(細田悦子代表)は今年も、地域みんなで子どもたちを育むシンボルにしようと、トーテムポールの制作に励んでいる。

同会は昨年も制作し、村民会館前の広場に設置。各地区の公園などに設け、シンボルとして広めようと、今年も2月にヒノキを伐採した。

乾燥させた後、9月から本格的に制作を開始。想いを寄せながら仕上げている。

制作途中だが活動を多くの人に知ってもらおうと、3、4日の文化祭に展示も予定している。 -

村功労者表彰式

中川村は1日、基幹集落センターで07年度功労者表彰式を行い、上山茂英さんら2人を功労表彰し、多額寄付者1人、1社に感謝状を贈った。

曽我村長は「村行政機関の委員として、地域振興活動を通して、村政の発展、住民福祉の向上に尽力していただいた。また、村の振興のために多額な寄付をいただいた」と受賞者に敬意を表し、感謝した。

表彰者は次のみなさん(敬称略)

▽教育文化功労・上山茂英(81)=文化財調査委員、村誌編さん委員、民俗資料館運営委員▽地域振興功労・故松沢三郎(89)=大草城址公園の造成資金を寄付、自費で陣馬形線沿線に桜千本を植栽など、▽感謝状贈呈=、故米山達雄(多額寄付)宮下建設社長、宮下進吾(多額寄付) -

小田切さんが普賢菩薩を完成

ほほ笑み地蔵や民話をテーマにした人間味のある作品で親しまれている伊那市西春近の木彫家、小田切恵子さんはこのほど、一刀彫「普賢菩薩」を完成させた=写真。

高さ20センチ、諏訪形の諏訪社の境内にあったケヤキの古木の根元の部分を用いた。

ハスのつぼみをくわえ、優しく愛くるしい瞳の小象の上に、小田切さん独特のほほ笑みを浮べた普賢菩薩像が乗っかっている。

普賢菩薩を彫ったのは初めて、国宝級の仏像や気に入った仏像の写真を参考にした。ゾウは「ダンボ」をイメージし、インターネットで動物園のゾウを検索したり、本の挿絵からもヒントを得たという。

5年前、東京銀座で開いた個展で世話になったコマツの小坂敬社長に感謝の気持ちを込め、小坂社長の守護神である「普賢菩薩」を贈ることにしたとか。

制作を思い立ってから仏教関係の本を10冊余を読み漁り、普賢菩薩について学び、彫り進める中で、「自ら善業を積み、それによって得た功徳を全ての生きとし生けるものに恵もうと努める、慈悲と回向の菩薩行に行きついた」という。

「私が初めて彫った普賢菩薩を見て、小坂社長さんがにこっとしてくれればうれしい」と話していた。 -

リンゴの巨木、今年もたわわに

駒ケ根市中沢吉瀬の片桐義明さんの果樹園ではふじリンゴの巨木も今年もたわわに実った。

樹高4・5メートル、枝張りは東西、南北約15メートル、幹の直径は55センチとまれに見る巨木。

戦後まもなく、リンゴが病人食、貴重品であった頃、約3メートルの紅玉の苗木を宮田村の親せきからもらい受け、リヤカーで運んで、植栽した。その後、「ふじ」を接ぎ木し、今では1本で、600キロほど収穫できるとか。

片桐さんは「木が古いため、味は特別いいように思う」と話す。 -

飯島町・中川村および上伊那の経済動向と課題

飯島町・中川村広域連携商工会は31日、飯島文化館で、講師に日銀松本支店の松永哲也支店長を招き「経済講演会」を開いた。両町村から約百人が聴講した。

「飯島町・中川村および上伊那の経済動向と課題」と題した講演で、松永支店長は「外貨を稼ぐには、製造業の誘致と、観光、公共事業が3本柱、現在、

元気がいいのは、製造業だけ」と分析し、経済の動向を示す指標、有効求人倍率を挙げ、「上伊那は県内では勝ち組。企業進出が活発で、人口減少や高齢化を食い止めている。まじめで勤勉な人柄、中京圏への交通の便もいい。工場立地はインターのある駒ケ根市よりも不利だが飯島、中川ともに7キロと近く可能性は大きい。農地を含めれば、平坦地もある」と、工業立地への取り組みの強化を示唆し、観光については「牧歌的な風景、団塊の世代をターゲットにした滞在型の観光も考えられる。名所やさくら丼など名物もある、みんなで集まり、共同で点と線を結び、面に伸ばしていく工夫を」と呼びかけた。

# -

健康と福祉を考える集い「寄り合いの庭」

伊那市の西箕輪社会福祉協議会主催の健康と福祉を考える集い「第12回寄り合いの庭」が28日、西箕輪公民館であった。認知症防止の講演会や展示、出店でにぎわった。

メタボ撃退クイズ、アロママッサージ体験、介護保険情報や栄養食品の展示のほか、煎茶サービス、子どもたちによる抹茶サービス、伊那養護学校の作品展示と製品販売、バザー、西箕輪中学校吹奏楽部の演奏などがあった。

講演会は、公民館活動の「西箕輪脳イキイキ講座」の生みの親でもある浜松早期認知症研究所代表で金子クリニック院長の金子満雄さんが、「地域ぐるみでボケ防止」を話した。 -

上伊那地域「信州縦断キッズスポーツキャラバン」

箕輪町で柳沢運動プログラムなど親子で

伊那教育事務所主催の上伊那地域「信州縦断キッズスポーツキャラバン」は27日、箕輪町内の小学1・2年生と保護者を対象に箕輪中部小学校体育館で開いた。91人が参加し、柳沢運動プログラムや親子遊びで楽しく体を動かした。

柳沢秋孝松本短大教授の柳沢運動プログラムと、親子元気アップ体操などを通して、遊びや体を動かすことの魅力を伝え、健康な心の発達と体力運動能力の向上をねらう事業で今年が3年目。上伊那地域の開催は2年目で、本年度は駒ヶ根市、伊那市、箕輪町を対象に開いた。

柳沢運動プログラムは運動保育士が指導。子どもの体力作りに必要な支持力、懸垂力、跳躍力を鍛えるように考えられたプログラムの中から、片足くまさんで鈴をつけたひもを音をさせないように通り越したり、跳び箱や側転にも取り組んだ。保護者も一緒に挑戦し親子で楽しんだ。

ダンスエクササイズ「アイーダアイダ」や親子元気アップ体操などは伊那教育事務所の小林高志さんが指導した。小林さんは、「体力づくりやコミュニケーションになる。家でも親子で遊んでほしい」と話した。 -

箕輪手話サークルきのこ会

箕輪町で活動する箕輪手話サークル(工藤美由貴会長)は28日、「きのこ会」を箕輪ダム下の公園で開いた。静岡市の手話サークルも参加し、秋の味覚を堪能しながら交流を深めた。

恒例の「きのこ会」で、サークル会員と地域で暮らすろうあ者の29人が参加。交流している静岡市清水区手話サークル「たつの子会」からも7人が訪れた。

会員の一人が毎年地元の山でキノコを調達しているが、希望者も一緒に山に入りキノコ採りも楽しんだ。

料理の主役はマツタケご飯、きのこ汁。秋空の下、36人が輪になって香り豊かなキノコ料理を満喫し、手話で自己紹介したり、レクリエーションをして楽しく過ごした。 -

楠洲流聖楠会東部吟詠会 35周年記念大会

伊那市の高遠町、長谷地区の愛好者でつくる楠洲流聖楠会東部吟詠会の35周年記念大会が28日、同市の高遠町総合福祉センター「やますそ」であった。吟や舞などの約50プログラムを繰り広げ、会の節目を祝った=写真。

東部吟詠会は上伊那にある5吟詠会の一つで、いち早く35周年を迎えた。大会は会員74人のほか、各吟詠会からの来賓が集まり盛大に開催。それぞれがステージに立ち、自慢ののどを披露し合った。

記念大会として舞台では、NHK大河ドラマ「風林火山」の放送にちなんで、井上靖の小説を題材とした吟に加え、ナレーションとスライドを使った構成吟も発表した。

東部吟詠会の伊東英洲会長は「吟のきずなで結ばれた会員とともに今後も生涯学習として取り組み、若い人たちに引き継いでいきたい」と話していた。 -

箕輪町郷土博物館の松の木でハトが子育て

箕輪町郷土博物館の黒松に、ハトが巣を作り子育てをしている。

敷地内の樹木のせん定をしていた町職員が見つけた。3本の黒松が隣り合って植わっているため枝や松葉に隠れて地上からは見えにくいが、ヒナは体長10センチほどで、2羽が仲良く顔をそろえて巣の中から外を眺めている。

日本野鳥の会会員の原一彦さんによると、ハトはヒナにピジョンミルクを与えて育てるため、種類に限らず通年繁殖が可能だという。

敷地内の松の木にハトの巣を見つけたのは今回が初めて。町職員は「巣立つまで見守ります」と、松のせん定作業はしばらくお預けとなった。 -

恒例のトリムバレーリーグ戦 長谷中学校で開幕

伊那市の長谷公民館が健康増進などのために開く、トリムバレーボールリーグ戦が29日夜、長谷中学校体育館で開幕した。10年ほど続く行事で、本年は8チームが11月26日までの5日間の日程でプレーを楽しむ。

長谷地区在住者や在勤者を対象に小学4年生から60歳代までの約50人が参加した。チームは家族や友人などのグループで構成していて、長谷総合支所で働く旧伊那市、高遠町在住の職員も出場している。

それぞれのチームが声をかけ合いながら息の合った連携を見せたり、互いに見合ってしまいボールを落としたりしながら日ごろのストレス解消、健康づくりを目的に気持ちのよい汗を流している。

長谷中学校体育館でトリムバレーボールリーグ戦開幕 -

認知症を考える講座

認知症への理解を深めてもらおうと駒ケ根市は31日、一般市民を対象にした「認知症を知る講座 基礎編」の第1回講座を市役所南庁舎で開いた。約50人が集まり、諏訪市の県介護センター所長丸山直道さんによる講義「認知症高齢者の正しい理解と私たちの役割 大切な一人ひとり」を聴いた=写真。「88歳になる母がアルツハイマー性認知症。誰にとっても人ごとではない」という丸山さんは認知症の現状や原因などについて説明した上で、認知症の人への対応について「介護する側からされる側に立場が変わったつもりで考え、かけがえのない一人の人間として接する気持ちが大切だ」と訴えた。

講座は11月15日にも開かれ「認知症支援劇」や「認知症の方への接し方」などの講習が同会場で行われる。

1410/(火)