-

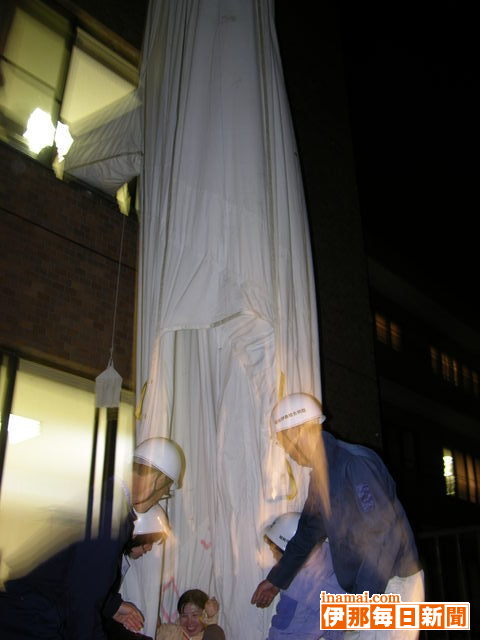

昭和伊南病院防災訓練

駒ケ根市の昭和伊南総合病院(千葉茂俊院長)は23日夜、万一の火災に備えた年に1回の消防・防災訓練を行った。職員、消防のほか、周辺の北割一区の住民など約350人が参加し、患者の非難誘導や初期消火などの訓練に当たった。

「3階機械室から出火、病棟に延焼の恐れあり竏秩vとの想定で訓練開始。首に「骨折」「肺炎」「ぜんそく」などと書かれた札を下げた患者役の職員らが救助袋を使い、4、5階から3階バルコニーに次々に降下=写真。住民らの助けを受けながら、さらに非常階段、らせん滑り台を使って1階までスムーズに避難した。参加した職員は「救助袋は垂直に降りるので怖かった。使わなくてもいいように、絶対に火災を起こさないよう注意したい」と話していた。 -

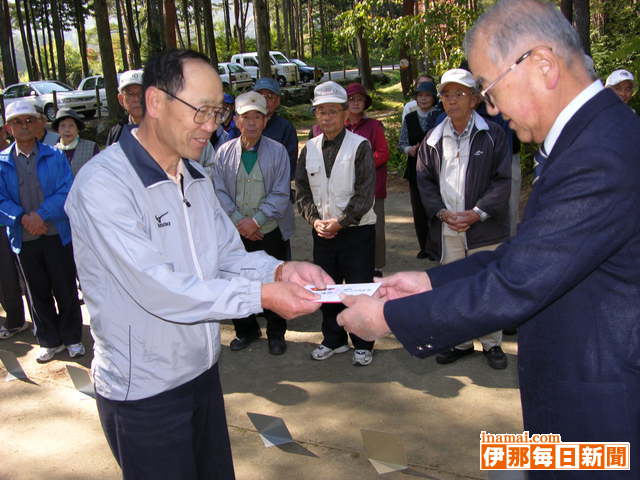

駒ケ根市全国大会出場者激励会

駒ケ根市教育委員会は23日夜、競歩、バレーボール、卓球、少林寺拳法の全国大会に出場する地元出身選手を励ます会を市保健センターで開いた。出場選手らは中原稲雄教育長から激励金を受け取り=写真、「初めての全国大会だが入賞したい」「力を発揮して一つでも多く勝ちたい」「気合を入れて頑張って来たい」などとそれぞれ決意を語った。中原教育長は「皆さんは日ごろの精進で勝ち抜き、晴れて全国大会出場を決めた。自身の名誉や家族、市のためにも健闘を期待する」と激励した

出場者は次の皆さん。

▼第46回全日本高畠競歩大会3キロ競歩(10月28日、山形県)=塩沢玲子(東中3年)▼第77回全日本9人制バレーボール総合男子選手権大会(11月1縲・日、富山県)=駒ケ根クラブ(北林昌彦、北沢和明、浦野光雄、小原隆、六波羅健二、福沢章浩、松沢成善、桐島安徳、サポーター・松沢和加江)▼全日本卓球選手権大会マスターズの部(11月9縲・1日、埼玉県)=佐藤勇介(駒ケ根クラブ)▼少林寺拳法創始60周年記念大会(11月4日、東京都)=気賀沢裕美、加藤忠志、大矢勇、伊藤俊行、白上陽子 -

箕輪中部小給食室建設工事着工

箕輪町立箕輪中部小学校の給食室建設工事が始まった。

老朽化に伴い、既存施設前の渡り廊下をはさみ東側の中庭に新しく建設する。

ドライ方式を採用し、国の学校給食衛生管理の基準に基づき、新たに検収室と下処理室を設け、調理室と部屋を分けることで衛生面に配慮した。

鉄骨造平屋建て。面積は326平方メートル。現在の施設は191平方メートルで、新施設は広くなる。

建築主体工事はヤマウラ、機械設備工事は浅川建設工業、電気建設備工事は代田電気商会が請け負っている。工期は08年3月28日。 -

ヘルスアップ大作戦・栄養コース始まる

南箕輪村主催の生活習慣病予防教室「ヘルスアップ大作戦・栄養コース」が24日、村役場で始まった。8人が生活改善に取り組むため、初回は健診結果の読み取り方などを学習した。

循環器健診、健康センター健診の受診者を対象に生活習慣を見直し生活改善に取り組む「ちょっとコツを提供する」教室。ヘルスアップ大作戦で全9回のフルコースと全6回の栄養コースを計画した。

栄養コースは中部公衆医学研究所の管理栄養士と村の栄養士が講師を務め、体の仕組みと食べ物について学ぶ。全体学習のほか個別相談もする。

初回は健診結果の読み取り方で食べた物がどの検査項目に現れ、どう働くのかなどを学んだ。食品の利用効率には、インスリンなどのホルンモンやいろいろな酵素の働き、肝臓でのアルコール代謝、脂肪細胞の多少(肥満率)などに個人差があることも説明を受けた。 -

高遠ご城下灯籠祭実行委員会代表者会

高遠ご城下灯籠(とうろう)祭実行委員会の代表者会は24日、高遠町総合支所で開き、会として来年度の祭を9月23日に開く案を決めた。11月中旬以降に開く実行委員会に諮る。

高遠ご城下灯籠祭は、「高遠城下まつり」に「燈籠祭」の一部を加えて新たに企画し、9月1日に開いた。

今月初旬の実行委員会反省会で、「祭りは成功だった」との意見だったが、祭り開催日が課題となっていた。

日程は、「灯籠祭をやっていた23日でいいのでは」「農繁期だが今は機械化しているので問題ないと思う」などの意見があり、9月23日開催案を決めた。

協議で、実行委員会の委員長について、町民参加型の祭りにするため各地区の区長会長の回り持ちにする提案もあった。 -

駒ケ根商工会議所新役員選出

駒ケ根商工会議所は24日開いた臨時議員総会で第22期(07年11月1日縲・0年10月31日)の新役員を選出した。新会頭には現副会頭の山下善広氏(66)=駒ケ根電化社長=が決まった。副会頭3人は山浦速夫氏(66)=ヤマウラ最高顧問会長、坂本寿雄氏(62)=坂本電機社長、田中昇氏(54)=田中燃料店社長、専務理事は吉瀬徳重氏(59)=駒ケ根商工会議所=で、いずれも新任。

山下氏は会見で「グローバルな動きを敏感にキャッチし、迅速に判断して間違いのない運営をしていきたい。役員一同若返ったのでフレッシュな感性で引っ張っていきたい」と述べた。運営の重点について、中心市街地の活性化、工業の振興、雇用対策、観光振興、行政との連携強化竏窒ネどを挙げた。

監事は次の皆さん。

気賀沢徳義(68)=内田屋社長、加藤和美(67)=駒ケ根自動車産業社長、新井和幸(57)=新井税理士事務所長 -

中原寮祭始まる

南箕輪村の信州大学農学部の学生寮「中原寮」で24日、「第48回中原寮祭」が始まった。この日は近くの大萱保育園(山岸加代子園長)の園児ら約100人とともにオリジナルの山車を製作。寮からキャンパスまでの間をともに引っ張り、祭りの初日を盛り上げた=写真。

学生寮のメンバーが中心となって開く「中原寮祭」は、寮生による寮生らのための祭り。一般的な学園祭とは異なり、「真夜中の鬼ごっこ」などといったユニークなイベントも多い。

初日となった24日はまず、寮生全員でキャンパスまで集団登校。その後、例年交流している大萱保育園の園児らとともに山車づくりに挑戦。園児らが思い思いに描いた絵を張り付けたカラフルな山車が出来上がり、学生と園児は仲良く山車を引っ張りながらキャンパスまで続く道を練り歩いた。

28日には一般の人も訪れることができる寮内開放があり、豚の丸焼きなど多彩なイベントが行われる。

森林科学科3年生の松浦崇裕寮長(21)は「豚の丸焼きなど楽しいイベントが盛りだくさん。全部ただなのでぜひ来てください」と呼びかけていた。 -

新ごみ中間処理施設の候補地13カ所が決定

上伊那広域連合の新ごみ中間処理施設の建設地を検討する用地選定委員会は24日、7回目の会合を伊那市役所で開き、前々回の委員会で現地調査をした15カ所のうち、田原上、野底、青島、六道原(東)、下小出、表木、与地、六道原(西)、八ツ手(六ツ塚)、福島(北原)、市役所南西側の天竜川・三峰川合流点、上山田、桜井(天伯)の13カ所を候補地に決定した。最終建設地はこの13カ所の中から建設適地かを判断する評価基準に沿って絞り込む。今後、候補地となった地元地区とその隣接地区には市が決定の旨を報告。対象地区の区役員など集めた合同説明会を10月から11月にかけて開き、用地選定の経過、今後の進め方、現在上伊那広域連合の委員会が検討している建設炉の検討経過などを示す。

前回は3つのグループで候補地から除外すべき調査対象地を話し合ったが、今回はその検討結果を比較しながら、候補地から除外すべき用地を検討。

結果、「現施設の隣接地」は、近隣の住宅戸数が多い住宅密集地帯であり、生活環境を保全するという観点から候補地から外した。また、前回3グループとも候補地から除外すべきとしていた「藤沢川上流」も、防災面への配慮、取付道路工事に多額な費用がかかるなどといった理由で候補地から除外した。

今後は候補地を選定する評価基準の詳細項目を検討・決定しながら、合同説明会と要望のあった候補地での地元説明会を並行して実施していく。地元説明会で出た地元の要望や評価項目には含まれていない新たな情報も加味しながら、最終的な建設用地1カ所を決定する。 -

県国際交流員として8月から上伊那地方事務所に勤務する

パトリシア・ドーシャーさん(23)

こんにちは。初めまして!竏秩B

元気な笑顔で訪れる人を迎える。県国際交流員として8月から上伊那地方事務所に勤務している。翻訳、通訳のほか、異文化理解を促進する活動などに取り組みながら、地域レベルの国際交流を深めるのが国際交流員の役割。「国際交流」という幅広い枠の中で、さまざまな活動を展開する。

「上伊那は結構外国人が多い地域。こういうまちで国際交流を広めていくことは大切だと思う。こちらへ来てから『何をしたらよいのだろう』って考えていましたが、地元の人と話をする中で、どういうことが必要で、何をすべきなのかなども見えてきました」と語る。

◇ ◇

米国ミネソタ州出身。子どもの時に参加したサマーキャンプで日本のことに触れ、米国とは全くことなる文化、歴史に興味を持った。その後、大学で日本研究を専攻。在学中には大阪の大学へ1年間留学し、昨年12月に卒業を迎えたが「学生としてではなく、社会人という立場から日本での経験を積みたい」と、日本政府が行っている外国語教師の受け入れ制度「ジェット・プログラム」に申し込み。長野県の国際交流員として採用された。

「伊那は留学していた大阪とは全然違ってのんびりしている。同じ日本だけど、また別の経験ができるので嬉しい」と話す。 -

木下北保育園 安協女性部が寸劇で交通安全教室

箕輪町の木下北保育園で25日、交通安全教室があった。町交通安全協会の木下分会女性部が同園を訪れ、横断歩道の正しい渡り方や車内でのシートベルトの着用などを呼びかける手作りの寸劇を繰り広げ、交通安全意識を高めた。

女性部のほか町安協や伊那署員ら7人が訪問し、園児とその保護者約170人に対し、交通安全教室を開いた。教室はこの時期の恒例で、子どもたちに交通安全について学んでもらおうと、昨年は紙芝居を、今年は寸劇を披露した。

寸劇は子どもの格好に扮した女性部員らが登場し、横断歩道や踏切の近くでボール遊びなどをしていて交通事故が発生する竏窒ニいう内容で、部員らは「危ないよ!!」と園児たちに注意。「交通事故に合わないためにも、今日の劇のことを思い出しながら遊んでね」などと促した。

町安協女性部は町内の9保育園で開く交通安全教室に合わせ、手作りのビーズでできた「イチゴ」のキーホルダー1100個を用意。この日、木下北保育園でも園児全員に配られた。

木下分会女性部の寸劇で交通安全を学ぶ園児たち -

宮田村の有志が県内唯一の女性村長と懇談

宮田村公民館の共同参画推進事業による呼びかけで村民有志16人は24日、県内唯一の女性首長でひっ迫する財政立て直しと合併問題の最中にある下伊那郡清内路村の桜井久江村長を訪ね懇談した。財政難という危機的状況が、女性の力を求めたと同村長は説明。男性主導の封建的な村づくりから脱却し、性別関係なくそれぞれの立場で力を発揮し始めていることを話した。

人口700人余りの山間地にある清内路村役場を訪れた一行。

出迎えた桜井村長は、財政再建団体転落の危機にも瀕した村財政が「やらまい、かえまい」を合言葉にした住民の協力で、見通しが立つまでになった経緯を語った。

さらに「女性は本音で語ることができ、変革する力を秘めている。厳しい時代だからこそ、力が発揮される」とも。

参加者から「なぜみんなが一つになって村づくりに取り組む体制ができたのか」と質問が挙がったが、村長は「危機感以外の何ものでもない」と答えた。

その後も清内路の女性たちが手作りした郷土料理「箱寿司」に舌鼓を打ちながら、教育や社会福祉などざっくばらんに意見交換。

「厳しくとも心の豊かさがある村だ」「勇気をもらった」など、参加者は感想を話していた。 -

秋草

春、様々な山野草で彩られた伊那市のかんてんぱぱガーデンと山野草園ヒノキオに再び訪れた。目の見えない兄が優しい弟を誤解し、殺してしまったという鳥のホトトギスにちなむ悲しい伝説の花、ホトトギス。根に猛毒があるヤマトリカブト、保険金サギソウの異名も。ペストから民を救わんと、王が放った矢が根に刺さったというリンドウ▼ヤマスゲの古名を持つヤブラン、名前もゆかしい玉の緒(ミセバヤ)、フジバカマなど万葉集に登場する花は秋草に多い。万葉人に最も愛されたハギは残り花が2、3輪、風に揺れ、あわれを誘う▼木々が色づき山装うこの季節、紅葉もいいが、短い秋に精いっぱい咲いて、実らせようとする秋草がことさらいとおしく感じられる(大口国江)

-

高坂氏の1派のみ

任期満了に伴い11月13日告示、18日投票で執行される飯島町長選挙の立候補予定者事前説明会が24日、役場であった=写真。

出席したのは、2期目を目指す現職の高坂宗昭氏(65)氏=無所属、南街道=の1派のみ。ほかに表だった動きはない。

会に先立ち、鎌倉金蔵選挙管理委員長は「町長選挙は最も身近な選挙であり、町民の関心も高い。ルールを守り、違反のない、明るくきれいな選挙になるように」と要望した。

続いて、町選管から書類手続きや選挙運動に関する留意事項などの説明を受けた。

今回の町長選から5000枚を限度に新聞折り込み、街頭演説などで選挙公約などを記載したビラを配布できる。選挙区も9から7カ所に変更された。

今後の日程は届出書類事前審査は11月8日午後1時30分から、期日前投票は14縲・7日。

高坂氏は9月21日の町議会最終日に2期目に向け、出馬表明した。25日記者会見を行い、選挙公約を発表する予定。 -

少年ふるさと教室で薫製づくり

中川村公民館の少年ふるさと教室が20日、高齢者創作館南の中庭であった。9人が参加し、役場の松村順子さんを講師に薫製づくりに挑戦した。

中庭には松村さんが手作りしたドラム缶製のスモーカーが運び込まれ、子どもたちは蒸した鶏のササミを吊るしたり、ゆで卵はアルミホイルで枠を作って網に並べた。このほかちくわやかまぼこ、チーズなども並べ、リンゴの干した皮を混ぜた桜チップでいぶした。 また、復元縄文住居にも小型のスモーカーを持ち込んで、薫製づくりをした。

約30分で薫製が完成、子どもたちは「薫製すると、一味違っておいしいね」と話していた。 -

花ろまん27秋の山野草

「かたわらに秋草の花の語るらく、ほろびしものは懐かしきかな」若山牧水の歌である。秋の終りのこの季節、いつもこの歌を思い出す。七重、八重と花びらを重ね、色紅に咲いたとて、秋草はなぜか、あわれを誘う。美しくも寂しい、それが秋の山野草の身上。今回は春に取材させていただいた、伊那市の伊那食品工業のかんてんぱぱガーデンと、ヒノキオ山野草園(飯島隼人園主)に訪れ、秋のガーデンを見せていただいた。(大口国江)

中見だし

年間20万人が訪れるかんてんぱぱガーデン

半日陰の松林や湿地帯などに、イワシャジンやホトトギス、シュウメイギクなどさまざまの秋の花が見られる。

◆イワシャジン(キキョウ科)鐘形の花は青紫色と白花があり、花の重みでしだれる姿は野趣あふれる。

◆ホトトギス(ユリ科)昔、目の見えない兄は誤解し、優しい弟を殺してしまう。後になって誤解が解け、ホトトギスとなって「弟恋し」と鳴く。鳥のホトトギスの胸の斑模様に花の模様が似ていることから名付けられた。様々な原種や園芸種があるが、現在、ここでは紫色と白花が見られる。

◆シュウメイギク(キンポウゲ科)京都の貴船地方に分布していることから別名貴船菊。日陰の林の中に白の一重やピンクの八重などが咲いている。

◆ヤブラン(ユリ科)ランのような姿でやぶに生えていることから名付けられた。万葉集では「ヤマスゲ」という古名で登場する。全体に控えめで地味な花だが、紫色の花は美しい。

◆ウメバチソウ(ユキノシタ科)白く清楚な花の形が梅鉢の家紋に似ていることから名付けられた。

◆シュウカイドウ(シュウカイドウ科)戸外で越冬できる唯一のベコニア。春咲く花木カイドウに花の色が似ていることから名がついた。左右非対称の花が特徴。

中見だし

10数種類が咲くヒノキオ

伊那市を一望する標高900メートルの里山に展開する山野草園はもう晩秋、ダイモンジソウやジンジソウ、トリカブト、リンドウなどがひっそりと咲いている。

◆ダイモンジソウ(ユキノシタ科)細い5枚の花弁が漢字の「大」の字に見えることから名がついた。原種は白花だが、園芸品種は花の色はピンクから濃い赤まで、咲き方も一重、八重、渦巻き弁など多種多様。簡単に実生で増え、交配もする。

◆ジンジソウ(ユキノシタ科)5枚の花弁のうち、上の3枚が短いため漢字の「人」に見えることから名付けられた。

(1)◆ヤマトリカブト(キンポウゲ科)青紫色の花はひときわ目を引く。舞楽の楽人がかぶる鳥兜に花が似ているから名付けられた。毒草だけにすごさも感じられる。

(1)◆アキチョウジ(シソ科)細い茎にぶら下がって、はかなげに咲く筒状の花は「チョウジ」に似て秋に咲くことから名付けられた。

◆リンドウ(リンドウ科)熊の胆よりもさらに苦いので竜肝(リンドウ)と名付けられた。紀元前1世紀、イリュリア王ジェンテウスは、ペストに苦しむ人々のため、山に入り、神の祈りの矢を放った。その矢がリンドウの根にささり、薬用にしたという伝説がある。

◆サラシナショウマ(キンポウゲ科)白い円柱状の花が林の中で目立つ。春の若菜をゆでて、さらして、食用にしたことが名の由来

◆ミズヒキソウ(タデ科)紅白の水引が名の由来。上から見ると赤く、下から見ると白◆ノコンギク(キク科)野の咲く紺色の菊の意味、野菊の総称。ノコンギクを改良したのがコンギク

◆ミセバヤ(ベンケイソウ科)可憐で美しい花を「だれにみせようか」が名の由来。別名タマノオ(玉の緒)、男女を結ぶひもの意もあり、万葉集や百人一首に登場する。 -

「風林火山」ゆかりの地を探訪、公民館おやじ倶楽部

熟年男性が集う宮田村公民館のおやじ倶楽部は24日、今年の大河ドラマ「風林火山」ゆかりの伊那市高遠、長谷をたどる史跡巡りを行った。木々の色付きも楽しみながら、ふるさとの歴史の一ページをじっくりと探訪した。

ドラマの主人公でもある武田家の軍師・山本勘助ともゆかりが深いとされる東高遠の桂泉院や西高遠の満光寺などを見学。

同行した村教育委員会の小池孝文化財主任が解説し、参加者は「高遠は桜見物で来るが、こんなにじっくりと見たり聞いたりするのは初めて」と熱心に耳を傾けていた。

中世に宮田村一帯を治めていたとされる宮田氏、小田切氏が武田家に反抗し、処刑の後に他の土豪の武将らと一緒にまつられたとされる長谷黒河内の「八人塚」にも足を運んだ一行。村にゆかり深い歴史の一端を肌で感じていた。 -

豊かな自然イメージした茜織展が上高地で

宮田村大原区の辰野恭子さんが主宰する織物教室のメンバーらによる上高地を題材にした作品展「茜織展」が31日まで、松本市上高地のアルペンホテルで開かれている。大自然を満喫した観光客や登山者が数多く来場し、織物でも豊かな自然を再発見している。

辰野さんらは伊那谷の100人に聞いた「上高地」のイメージを織物に。四季の変遷を色彩豊かに表現し、会場を飾った。

宮田村をイメージした作品もあり、訪れた人たちは興味深げ。信州の大自然を違った視点から楽しんでいる。 -

マレット同好会チャリティ大会、村社協に寄付

宮田村マレットゴルフ同好会(森田孝司会長)の第17回チャリティ大会は24日、村マレットゴルフ場で開いた。大会出場者などから寄せられた5万7千円を村社会福祉協議会に寄付した。

競技終了後、森田会長から善意を受け取った山浦正弘社協会長は「皆さんが元気にプレーする姿が村の活力でもある。ぬくもりある福祉を進めるため、本日の尊い善意を役立てていく」と感謝した。

同好会は約1カ月間、マレットゴルフ場に募金箱を設置。この日出場した39人をはじめ70人から多大な善意が寄せられた。

大会の上位結果は次の通り。

(1)倉田東亜(南割区)(2)唐沢治男(町一区)(3)伊藤常央(同)(4)小田切宏子(町二区)(5)新井謙治(大原区)(6)太田正(町一区)(7)宮下民代(大久保区)(8)山口勇(つつじが丘区)(9)御子柴清美(南割区)(10)伊藤忠七(町一区) -

箕輪工業高校で箕工祭

来年度から上伊那農業高校定時制と統合した新しい多部制・単位制高校となり、校名も変わる箕輪工業高校で21日、箕工としては最後となる「箕工祭」があった。生徒や保護者、地域の人たちが訪れ、作品展示やさまざまなイベントを楽しんだ。

43回目となる文化祭は、4年前から全日制、定時制が同時開催している。普通科のほか、総合工学科がある同校では工学科ならではの展示もあり、1年G組は、NHK教育テレビの子ども向け番組「ピタゴラスイッチ」に登場する「ピタゴラ装置」を再現。同装置は紙コップやクリップなどといった身近なものを複雑に組み合わせ、最初に与えた刺激で連鎖反応を起こし、装置が動いていくというもので、同装置を開発した総合工学科の小林智樹君(15)と山崎貴博君(15)は「ジャンプ台の調節などが難しかった」などと話していた。

一方、新たな高校になることについて生徒らは「別に学校がなくなるわけではないので、あまり寂しさなどはない。箕工としては最後となるが、精一杯やりたい」と話していた。 -

箕輪図書館がおはなしの部屋を開催

親子で絵本やお話の世界を楽しんでもらおう竏窒ニ、箕輪図書館は21日、図書館まつり「おはなしのへや」を松島コミュニティーセンターで開いた。町内で読み聞かせなどの活動に取り組む5グループが大型絵本や腹話術などを披露。約70人の親子が集まり、さまざまな物語の世界を楽しんだ=写真。

「図書館まつり」はまなびピア2007の一環として毎年開催しており、物語を通して親子の交流を深めるとともに図書館の利用促進を図ることなどを目的としている。

今年は5グループが7演目を発表。箕輪町腹話術研究会は、腹話術の人形と人間が物語を展開するオリジナル作品『まじょのこ はなこちゃん』を披露したほか、そのほかのグループもオリジナル作品や原作をアレンジした作品を披露するなど、趣向を凝らした作品で訪れた家族連れを楽しませていた。 -

南箕輪で第10回社協まつり

第10回社協まつりが21日、南箕輪村の松寿荘、障害者生きがいセンター「ひまわりの家」であった。自主生産品や農産物の販売やバザーなどといった多彩な催しがあり、多くの人たちでにぎわった。

10回目となる今年は「あなたの手わたしの手ぬくもり感じる、みんなの輪」をテーマに開催。デイサービス利用者の作品展示のほか、「ひまわりの家」で製作した手づくりニットやアメリカンフラワーなどを販売。今年から新たに取り組んでいるタオルハンガーも販売した。

また、村内約30団体が協力し、喫茶コーナーや直売所コーナー、ゲーム体験コーナーなどを展開。演芸コーナーでは、地元のグループや小学生らが踊りや演奏、歌などを披露。南箕輪村小学校3年1組は、運動会で踊った「荒馬踊り」と合唱を披露し、来場者を楽しませた。 -

箕輪町でさわやかパートナーのつどい

男女共同参画について考える「さわやかパートナーのつどい」が21日、箕輪町文化センターであった。約70人が集まり、男女がともに働ける家庭環境や、育児のあり方について考えたほか、若手落語家・三遊亭金翔さん(=写真)、柳家小きちさんによる落語を楽しんだ。

取り組みは、男女共同参画への理解を深めてもらおう竏窒ニ、町教育委員会が主催した。会場では、互いに協力し合いながら仕事、子育てを両立している家族と、女性が家事や育児を、男性が仕事をと分担して生活している2組の家族をテーマとしたビデオを上映。働き方、子育ての仕方が異なる2組の家族を見比べながら、気付くことが男女共同参画への最初の一歩であることを確認した。

また、若手落語家で現在二つ目の三遊亭金翔さんは「落語界も男性社会だと思われているが、現在東京では20人以上の女性が活躍しており、寄席の前座を女性が務めることも多い。女性の力が強くなっているが、我々男性も頑張っていきたい」などと語り、古典落語「初天神」などを披露。会場を笑いに包んだ。 -

伊那青年会議所が箕輪町北島の「豪雨災害伝承の碑」の周辺にコヒガンザクラ6本を植樹

人が憩える天竜河原にしよう竏窒ニ、伊那青年会議所(斉藤明理事長)は21日、昨年の7月豪雨で被災し、その後復興した箕輪町北島の天竜右岸、「豪雨災害伝承の碑」の周辺に、コヒガンザクラ6本を植樹した=写真。植樹には同青年会議所のほか、箕輪町のせせらぎロードプロジェクト、天竜川北島豪雨災害を伝える会の会員など30人が参加。木の成長とともに地域の安らぎの場になることを願った。

今回植樹した天竜川右岸の北島地籍には今年7月、豪雨災害を後世に伝えるための碑が建立された。現在その周辺は空き地となっており、天竜川せせらぎプロジェクトが中心となって公園整備を進めることとなっている。それを受けて今回、伊那青年会議所が40周年記念の一環としてこの場所への植樹を企画。苗木はせせらぎロードプロジェクトが提供した。

斉藤理事長は「この地区は昨年の豪雨でだいぶ流されたが、こうした公園ができ、地域がより発展してほしいとの願いをこめ、今回の植樹を企画した。ここが憩いの場になれば」と語った。

また、せせらぎロードプロジェクトの小池茂治さんは「今後、この公園をどういう風に活用していくかも含め天竜川を人が憩える川にしていきたい」と話していた。 -

赤穂南小で「歯の健康を推進する会」

学校を挙げて歯と口の健康づくりに取り組んでいる駒ケ根市の赤穂南小学校(下平達朗校長)と県歯科医師会は23日「小学校における食育と歯の健康づくりを推進する会」の第1回を同小で開いた。保健や食育、教育関係者など県下各地から約30人が参加し、同小の取り組みを視察して意見を交わした。

参加者は児童の歯の状態を家庭で毎月チェックする「歯ッピーチェックカード」を点検する様子などを視察=写真。カードに記入されたチェックの結果などを興味深そうに見詰め、熱心にメモを取ったり写真に収めたりしていた。

会は来年2月にかけてさらに2回開かれる。11月9日には岡山大歯学部小児歯科講師の岡崎好秀さんの講演「カムカム大百科 歯科医から見た食育」も開かれる。

同小は児童が食事の際にかむ回数をカウントする「カミカミマシーン」を独自に考案、実用化するなど、ユニークな取り組みで注目されている。歯の健康について楽しく指導する全校集会「歯ッピータイム」を月に1回開いたり、体重測定時に歯のチェックや歯磨き指導を行ったりするなどのきめ細かい活動により、児童の虫歯予防に大きな成果を挙げている。昨年、第45回全日本学校歯科保健優良校表彰で最優秀校に選ばた。 -

赤穂公民館ギャラリーオープン

27、28日に開く赤穂文化祭が今年で40回目となるのを記念して駒ケ根市の赤穂公民館(清水寿一館長)は22日、館内に常設のギャラリーをオープンした。セレモニーには公民館文化団体の代表者など約10人が出席し、テープカットをしてオープンを祝った=写真。ギャラリーは27平方メートル。玄関横の印刷室を改装した。清水館長はあいさつで「公民館の各団体はすばらしい作品を制作しているのに、発表の場が文化祭だけではもったいない。このギャラリーが利用者の協力と連帯につながってほしい」と述べた。

ギャラリーでは第1回の作品展として「赤穂文化祭40回記念 赤穂公民館所蔵品展」を11月10日まで開催している。公民館ゆかりの郷土作家佐藤雪洞の日本画など13点を展示中。11月12日からは「写真クラブ彩」、27日からは水彩画クラブ「りんどう」がそれぞれ展示を予定している。

同公民館はギャラリーの愛称を募集している。備え付けの応募用紙に記入して応募のこと。採用者には記念品が贈られる。 -

絵手紙と四季の和ごころ展

新日本婦人の会駒ケ根支部は「絵手紙と四季の和ごころ展」を駒ケ根市大沼湖畔の森のギャラリーKomorebi(こもれび)で11月2日まで開いている。昨年に続き2回目の開催。絵手紙グループ(湯沢たきえ代表、7人)は日常の出来事などを題材とした絵手紙約30点を日替わりで展示。和ごころグループ(下村ひろ子代表、6人)は身の周りの素材を使って作った風鈴、ランプ、壁掛けなど約40点を展示している。いずれも季節ごとの情緒を繊細に表現した作品で、優しさあふれるほのぼのとした雰囲気が訪れる人たちの心を和ませている。

入場無料。午前10時縲恁゚後4時。定休日は10月27、28、30、31日。問い合わせは喫茶エーデルワイス(TEL83・3900)へ。 -

インターフェア

伊那市の伊那ナイターソフトボール連盟の今シーズンを締めくくる、17チームが出場の秋季トーナメント大会を連覇した。さらに今季はリーグ戦、春季トーナメント大会の優勝と合わせ3冠を達成。若手とベテランの力が一つとなり、チームの実力を発揮できたシーズンとなった。

インターフェアは25年以上前、当時の国体出場メンバー数人が中心となり「全国制覇」を目標に結成。同ナイター連盟の31年間の歴史の中で3冠達成チームは3チームあり、同チームは02、03年度と今回を合わせ、最多3回の栄冠に輝く。勝ちにこだわるチームの伝統は、今でも脈々と受け継がれている。

チームは昨年度のリーグと秋季大会を制し、今シーズンは「3冠達成」を目標に掲げ臨んできた。03年度以降、若返りを図るため大半のメンバーを入れ替えてきたが、今シーズンは「一つのチームになった」と小林栄一郎主将(37)=箕輪町=。メンバーが少ないながらも、力を合わせて戦ってこれたからこそ3冠を達成できたという。

今季のリーグ戦(上位リーグ)は13チームの総当りを10勝2敗で終え3年連続の優勝。春季トーナメントは18チームが出場する中、4年ぶりの頂点を手にした。投手を中心とした堅実な守備に加え、本年度はバントや足を使った攻撃が機能。長打力は他チームに比べて目立たないが少ないチャンスで先制し、粘りのある守りを武器に勝利を手にしてきた。

インターフェアの来季の目標は、同リーグ戦初となる4連覇。秋山道夫監督(46)=伊那市中央区=は「リーグ戦は長丁場となるので、まずはメンバーの確保が必要。上位チームの実力が上がっているので難しいシーズンとなるが来年も3冠を目指したい」と意気込みを語る。

秋季トーナメント大会を連覇し、賞状を受け取るメンバー -

学級チャレンジ

箕中2年3組が保育園で職場体験

箕輪町の箕輪中学校2年3組(38人、高嶌義人教諭)は23日、総合的な学習の一環「学級チャレンジ」で町内4保育園で園児とふれあい、保育士の仕事を体験した。

「学級チャレンジ」は、2学年が学級ごとに計画を立てて取り組む。3組は、5月の職場体験学習で保育園を選択した生徒から、もう一度学習を深めたいとの意見があり、ほかの生徒も保育園訪問を希望し計画。職場体験を生かしてこれからの仕事について学ぶと同時に園児と楽しくふれあおうと、班ごとに各園を訪れた。

松島保育園は3班の18人で、2人ずつ各クラスに分かれた。手をつないだり、笑顔で話しかけてくる園児と園庭で遊んだり、昼食やおやつも一緒に食べ、登園から降園まで過ごした。

将来保育士になりたいという向山礼奈さんは、職場体験学習に続いて2回目の保育園での学習。「園児が多いので大勢とふれあうことができて楽しい。自分から話しかけて楽しく過ごしたい」と、帽子が脱げてしまった園児に気付いて帽子をかぶらせてあげるなど優しく接していた。 -

殿島城以前に繁野城存在

伊那市文化財審議委員・久保村覚人さん講演で強調伊那市文化財審議委員の久保村覚人さんが23日、伊那市東春近の殿島城に関して市内の春近郷ふれ愛館で講演した。久保村さんは殿島城の付近(北は春富中学校の手前から南は砂田近辺)には、それより以前に繁野城があり、そこを拠点として木曽義仲と関係が深い「殿島氏」が活躍していたという説を強調した。

上伊那の城の由来などの参考にされる「武鑑根元記」によると、殿島城は16世紀に伊那部城主(春日城)伊那部大和守重慶の次子が分家したおり殿島大和守重国を名乗り、そのときに建てられたとされる。しかし、1329年に諏訪大社の流鏑馬(やぶさめ)に「殿島」の名があることなどから、久保村さんは繁野城が殿島城より昔に築城されており、「殿島氏」がそこを拠点としていたのではないかと推測。

「この一帯には城という字のつく地名が多い」と久保村さん。また城跡と推測される一帯の中心部付近からは、宝筐印塔が出土しており、その裏には、木曽義仲の養育者であった中原兼遠の一族のものと思われる名や文治元(1185)年の文字などが見られることから、木曽義仲の配下中原兼遠一族が伊那谷に配された時に「殿島」を名乗って建てたのが繁野城ではないかとした。 -

エムウェーブで宮田村をPR

宮田村観光協会は20、21日に長野市のエムウェーブで開かれた「長野まるごと秋祭り」にブースを出展。特産品を販売して、村の良さをPRした。

同協会は前身のふるさと自慢から出展を続けており、この日も特産品の生産者ら7人が現地で接客販売。

ワインの試飲や試食などもふんだんに持ち込み、ブース前には長い列もできた。

1位に特産山ぶどうワイン、2位にときわのドレッシング、3位に宮田とうふ工房の大豆かりんとうが当たる抽選会も。4位にはこまゆき荘の入浴割引券が当たるなどハズレなしで、買い上げた客は思わぬプレゼントに喜んでいた。

1410/(火)