-

コンバインを使ったアマランサスの刈り取りを実施

伊那市と伊那地域アマランサス研究会は5日、伊那市高遠町長藤のほ場約30アールでコンバインによるアマランサスの刈り取りを実施した=写真。コンバインによる刈り取りは県内では初めての試み。研究会栽培部会の北原康弘部会長は「アマランサスは刈り取りから調整までにかかる手間がすごい。刈り取りから脱穀までが(手軽に)できればもっと多くの人たちにも作ってもらえるし、遊休農地の活用にもつながる」と期待をかける。

伊那市では遊休農地の活用、地域おこしの一環としてアマランサスの栽培、商品開発への取り組みが広がっている。アマランサスの栽培は今年で2年目となるが、これまでは刈り取りから脱穀まで、すべてを手作業でやっていたため、人数的、時間的に多くの労力を必要としていた。

そこで今回、試験を兼ねてコンバインによるアマランサスの刈り取りを実施。コンバインは農業機械メーカー「長野クボタ」がソバの刈り取り用のコンバインとして製造しているもので、そばよりも粒が小さいアマランサスに合わせて機械内部の篩(ふるい)の目を調節。これまでにもエゴマやアワをこのコンバインで刈り取ったことがあるが、アマランサスは初めてだという。

雨の降った後で若干ほ場は湿っていたものの、刈り取り作業は順調に進み、1時間もしないうちに約半分の刈り取りを終了。今年は市で委託している約80アールをコンバインで刈り取る予定で、手作業の分も含めて全体では1トンの収量を見込んでいる。 -

伊那市が11月から保育料を引き下げ

伊那市は5日、市内にある公立、私立保育園27園の保育料を11月から一人1カ月平均約2千円引き下げる方針を明らかにした。引き下げ後の一人1カ月の平均保育料は1万8650円。06年度の県下19市の平均保育料と比較すると最も低くなる見込みで、市では「上伊那でも最低水準」としている。

保育料の値下げは昨年11月、今年7月に続き3回目。今回の改定は旧3市町村の異なる保育料体系の一本化に向けた見直しと保育料水準の引き下げに伴なうもので、これにより旧3市町村の保育料体系の約98%が同一となる。

主に3歳以上園児のいる家庭での所得階層の低い世帯が属する区分を中心として引き下げを行っており、もともと保育料が高かった旧伊那市に当たる伊那地区では、すべての階層区分で引き下げ。対象となるのは市内にある公立・私立保育園27園に通う2192人(9月1日現在)。市外の保育園を利用している約20人も含まれる。

改定による影響額は約6500万円となるが、保育園統合による人件費の削減、運営経費の節減などへの取り組みにより約8200万円の節減を実現。今後も統廃合は進める予定で、保育内容の充実などにも力を入れていきたいとしている。

保育料体系の完全な一本化は来年を目指す。

また、保育の質向上を目的として病後、回復期にある児童を一時的に預かる「病後児保育」を西箕輪診療所で、日曜日、祝日などに保護者が仕事となった場合に実施する「休日保育」を上の原保育園で11月から開始する。 -

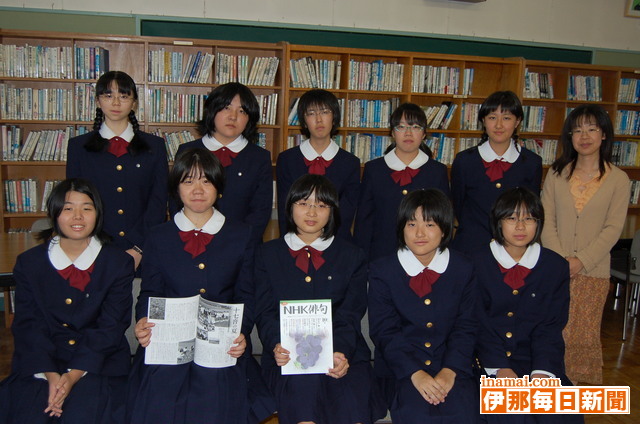

さまざまな思い込めて作品づくりに励む

伊那市西春近

伊那西高校文芸クラブ

県高校文化連盟などの主催するコンクールをはじめ、さまざまなコンクールで毎年数多くの入賞者を輩出している文芸クラブ。現在は1年生から3年生までの14人がおり、俳句、短歌のほか、小説や詩などに取り組む生徒も多いという。毎週3回のクラブ活動は和気あいあいとした雰囲気だが、作品づくりの姿勢は厳しく、一つの作品が完成するまでには何度となく推敲(すいこう)を重ねる。

「一首つくるにも『あと一歩ね』なんて話しながら何度も作品を練り直させるから、楽しいっていうより、つらいかも知れません」と顧問の伊藤あけみ先生は語るが、一方の生徒は「つらい時もあるけど、自分の言葉として生み出していくことは楽しい」と笑顔を見せる。

一人ひとりの作品は多種多様だが、それぞれの内面を映し出した個性豊かな作品も多い。

◇ ◇ -

はら美術で藤森弘正さんの日本画展

伊那市旭町のはら美術で9日まで、辰野町在住の藤森弘正さん(72)による日本画展が開かれている。上伊那の山の四季折々の表情をとらえた風景画など約60点が、訪れた人の目を楽しませている。

藤森さんが日本画を本格的に描き始めたのは50年ほど前。その後、県展を中心として作品発表を続け、35歳の時には県展で県知事賞を受賞。同年には文化庁選抜展にも出展している。これまでは地元の辰野町を中心として作品展をしてきたが、伊那市内で個展を開くのは初めて。仙丈ケ岳、駒ヶ岳などといった地元の山々を描いた作品を中心にカナダ、中国などを訪れた時に描いた作品を並べた。

それぞれの作品には空の澄んだ青さや四季に移ろう山々の美しさなどが鮮明に描かれ、箕輪町の権現桜を描いた作品は桜の幻想的な表情を伝えている。

藤森さんは「木なら木、山なら山、花なら花の美しさを表現したい。日本画の美しさを見ていただければ」と話していた。

入場無料。午前11時縲恁゚後6時。 -

新山の里山を小学生が散策 キノコ汁をたん能

伊那市の新山小学校で5日、地元の里山を歩くイベント「秋の自然に親しむ日」があった。児童たちは山の中で採ってきた、キノコやクリ、アケビなどを学校に返り、きのこ汁や焼き栗に料理し、それらの・ス秋の恵・スをみんなでたん能した=写真。

自分たちの故郷に愛着を持ってほしい竏窒ニ始まった恒例行事で、全校児童52人と近くにある新山保育園児6人が参加した。地元住民約20人を「山の案内人」として講師に招き、児童、園児は6地区の班に分かれ、それぞれ地元の里山を散策した。

関係者によると、夏場の雨量が少なく、採れるキノコの量は少なかった竏窒ェ、イクチ、ショウゲンジ、シャカシメジなど約20種類の豊富な種類を採取。5年生の若林敬浩君は「マツタケが採れなくて残念。だけど、いろんな種類のキノコが採れてよかった」と地元の魅力を実感した様子だった。 -

女子バレー「しんでん」がV7達成

半年に渡り12チームが熱戦を展開した宮田村女子バレーボール会(土方照子会長)のリーグ戦が4日夜、村農業者体育館で閉幕した。新田区の「しんでん」が7連覇を達成。23季を迎えるリーグ戦の歴史に・ス金字塔・スを打ちたてた。

あわせて4年連続全勝の快挙も記録。「優勝できて安心しました」と、常勝軍団を今季率いた平澤恵美子主将は胸をなでおろした。

20代から50代までと幅広い年齢層だが、若手とベテランの力が見事に融合。「失敗してもみんなで声をかけあえる。この抜群のチームワークが勝因」と平澤主将らメンバーの笑顔がこぼれた。

今季は2縲・位の順位決定が、この日の最終戦にもつれ込むなど激戦。勝ち星には恵まれなかったがベテラン揃いのエアロールなど健闘も光った。11日からはブロックトーナメント戦が開幕し、再び熱戦を繰り広げる。

リーグ戦最終順位は次の通り。

(1)しんでん(2)里宮(3)ツーオー(4)駒ケ原(5)みなみ(6)大田切(7)ミューズ(8)若葉(9)美北(10)河原町(11)ひまわり(12)エアロール -

伊那北高校第29期卒業生が卒業30周年記念シンポジウムを開催

伊那北高校第29期卒業生でつくる「大福会」(毛賀沢明宏会長)は6日、卒業30周年記念シンポジウムを同校同窓会館で開いた。同窓生や当時の恩師など約50人が集まり、久々の再開を喜ぶとともに、パネルディスカッションを通じて現在の伊那北に望むものは何かを話し合った=写真。

大福会は「自分たちの自力で母校に寄与しよう」と今回のシンポジウムを企画。現役の伊那北生を交えながら、さまざまな分野で活躍している29期卒業生がパネリストとなり、「伊那北高校に望むもの」について考えることとなった。

パネルディスカッションでは、現在の教育制度が話題に。現在学習塾を経営している同窓生は、中高一環教育へのニーズが高まる中、受験に臨む学生らは詳細に組まれたカリキュラムに従って勉強をしていることを示し、「昔のように自由に学べる環境がなくなっている。今の伊那北の生徒たちには自分の意志で勉強してほしい」と発言。また、国立教育政策研究所教育課程研究センター長の大槻達也さんは「受験勉強をする姿勢を学ぶことも大切だが、自分で問題意識を持って考えていくことが何より大切。何か社会的なことを考える時には原点に立ち返って考えてほしい」と現役伊那北生らに語った。

そのほかにも、自分で考えることの重要性やさまざまな経験を積んでほしいといった声が多く挙がった。

また、現役の高校生からは「当時は女子生徒が少なかったと思うが、寂しくはなかったか」などといった質問が飛び出し、会場には笑いが溢れた。 -

タカノ社員が村内歩いてゴミ拾い

宮田村の製造業タカノは4日夕、地域貢献活動の一環として村内の環境美化作業を行った。本社工場約90人の社員が、3班に分かれて街頭のゴミを拾った。

10月の労働衛生週間にあわせて毎年実施。20年ほど続くが、この日もJR宮田駅前一帯や役場周辺、広域農道近くまで足を運び、道路沿いに捨てられているゴミを集めた。

1時間ほどで、ゴミ袋6袋分を回収。タバコの吸い殻や空き缶、ペットボトルなどが目立ち、参加した社員は「かなりの量。このような活動を通じて我々も意識を高めていきたいですね」と話した。 -

保育園遠足

宮田村の3つの保育園は久しぶりの秋晴れとなった4日、遠足を行った。目的地まで歩いて出かけ、公園遊びなどを満喫した。

中央保育園の年長、年中、西保育園の未満児を除く全園児は新田区のふれあい広場へ。芝生広がる園内で思いっきり遊んで楽しんだ。

昼食は保護者がつくってくれたお弁当。青空の下、みんなで広げて味わい、子どもたちの歓声がこだました。 -

宮田小で祖父母参観

宮田村宮田小学校は4日、祖父母参観を行い、孫たちの元気な学校生活に目を細めた。

訪れた祖父母たちは、各学級の授業を参観。のびのびと学習に励んでいる姿にふれた。

児童による発表も体育館であり、1年生は全員で歌や大好きなおじいちゃん、おばあちゃんに元気なパワーを送るかわいいパフォーマンスも。

4年生は信濃の国にあわせて軽快なダンスを披露。合唱団、トランペット鼓隊も練習の成果を堂々と披露した。 -

宮田大学が村文化祭にむけて

宮田村公民館の生涯学習講座・宮田大学は4日、紙テープを編んで小物入れづくりに挑戦した。11月の村文化祭に出品するもので、仲間同士ワイワイにぎやかに製作に励んだ。

「こりゃなかなか難しい」など言いながら、せっせと手を動かすメンバー。徐々に形になり、ものをつくる楽しさも満喫した。

村文化祭へは村内の各種グループが出品を予定しており、日ごろの活動を披露しようと、準備が進んでいる。 -

上伊那教育課程研究協議会

上伊那の市町村教育委員会などは3日、上伊那の小中学校など20個所を会場に教育課程研究協議会を開いた。小中学校、伊那養護学校の52校から約1300人の教職員が参加し、それぞれの会場で繰り広げる児童、生徒たちの授業を参観し、教育課程の改善、充実に対する課題について話し合った。

現場における教育の実践と研究の成果を持ちより、直面する諸課題の解決を図る目的で開く恒例の研究会。同協議会を「研究会I」とし、6日には、伊那中学校を会場に「研究会II」の上伊那教育研究会を開き、教材研究や実技体験などを通じて教職員の教養や力量を高める。

国語、算数・数学、社会、音楽、図工・美術などの教科ごとの会場を設置し、それぞれに小中学校、養護学校の教職員が分かれた。午前中は各会場で子どもたちの授業を参観し、午後は今後の教育課程の組み方などについてそれぞれ意見を交わした。

美篶小学校4年生の算数の授業を参観する上伊那の教職員ら(美篶小体育館) -

駐在所夫人激励会

管内の駐在所に勤務する警察官の夫人らの日ごろの労苦をねぎらおうと、警察官を支援する事業所などでつくる駒ケ根警察官友の会(唐沢亨会長)は4日、駐在所夫人の激励会を駒ケ根警察署で開いた。駒ケ根市の中沢、宮田村の宮田村、飯島町の飯島、七久保、中川村の片桐、大草の各駐在所の夫人6人が出席し、唐沢会長と駒ケ根署の山本修作署長らの激励を受けた。唐沢会長は「警察一家というくらいで、奥さん同士の横のつながりは普通の家庭よりも強い。皆さんは警察業務も補助的に行うなど、精神的にも肉体的にも苦労があることと思うが、今後もどうか頑張って」と激励し、一人一人に記念品を手渡した=写真。夫人らは「夫の助けになれるよう、これからも努力したい」、「24時間気が抜けない生活だが、地域の人たちと交流を深めていきたい」などと今後に向けて決意を新たにしていた。

-

スタジオ・イマイ研究生作品展

駒ケ根市東伊那在住の造形作家今井由緒子さんが主宰するスタジオ・イマイ美術研究所の研究生らによる第2回作品展が駒ケ根市の駒ケ根高原大沼湖畔「森のギャラリーKomorebi(こもれび)」で15日まで開かれている。駒ケ根市や伊那市の研究生9人による絵画と彫塑(ちょうそ)作品計11点が展示されている=写真。絵画は好みの花や風景などをモチーフに描いた水彩画、アクリル画とコラージュ(貼り絵)。「押し付けにならないよう、それぞれが持っている個性を大切にしたい」という今井さんの方針により、のびのびとした感性を生かして制作された作品が訪れた人たちの目を和ませている。

作品展は今後も1年に1回開いていきたいという。今井さんは茅野市出身で東京芸術大彫刻科卒。多くの個展を開くなど活躍している。

入場無料。午前10時縲恁゚後5時。火・水曜日定休。問い合わせは喫茶エーデルワイス(TEL83・3900)、スタジオ・イマイ(TEL83・9630)へ。 -

「まほらいな市民大学」第10期生入学式

伊那市の「まほらいな市民大学」第10期生の入学式が4日、市駅前ビルいなっせであった。今年度は市内から66人(男子18人、女子48人)が入学。これから始まる学校生活に向け、期待と不安を胸にそれぞれが2年間の学習に励むことを誓った。

学長の小坂樫男市長は「地域の先導者として、みなさんの学習に大いなる期待をしたい。広い分野にわたっての講座、体験を通じて学習を深めてほしい」と式辞を述べた。

学生会会長の野沢高さん(78)=中央区=が「生涯修行、現役を目標に、ともに仲良く頑張りましょう」と歓迎のあいさつ。入学生代表の熊谷雅人さん(74)=荒井区=は「交友の輪を深めながら心身の活性化を目指していきたい」と決意した。

式典後には、伊那市名誉市民で、旧高遠藩内藤家第17代当主の内藤頼誼さんによる「外から見た日本」と題した記念講演会があった。 -

ペルー沖地震被災者支援のための写真展

伊那国際交流協会理事長の若林敏明さん(52)=伊那市富県=が8月に発生した、ペルー沖地震の緊急医療支援活動を続けるNGO国際医療ボランティア「AMDA」(本部・岡山県)の活動支援のための写真展を7日まで、同市立伊那図書館で開いている。

被災後、医師や看護師を現地に送ったAMDAの医療支援活動をテレビで知った若林さんは「私にも何かできることはないか」と写真展を計画。AMDAから借りた現地の被災状況や活動状況を写した写真パネル30点などを展示している。

パネル写真のほか、アンデスの山岳写真を撮る友人で写真家の中山秀幸さん(46)=伊那市美篶=が撮影したペルーの山や遺跡、人の写真30点を加えて展示。6日午後3時からは、青年海外協力隊員として同国に滞在していた経験のある演奏家、北原有さん(45)=同市長谷=らのケーナとハープの演奏がある。

被災状況は、死者約500人、負傷者約1300人、倒壊家屋約5万軒。若林さんは「ペルーの現状を写真で見てもらいたい」と話している。会場では、AMDAの活動に対し、支援金を募っている。 -

駒ケ根市中原市長引退会見

任期満了(08年1月28日)に伴う駒ケ根市長選に立候補しないことを3日夜に明らかにした中原正純市長は4日、記者会見を開き、あらためて今期限りでの退任を発表した=写真。後継候補については「現段階では誰を支持するとは考えていない。指名はしないが、少なくともリーダーシップがあり、今の流れを大切にする人に市政を担ってほしい」として、中原路線継続を掲げる候補を支援したいとする考えを示した。

引退決断は「4年前の前回選の時に既に決めていたが、どの時期に表明すればいいかタイミングをはかってきた」。多選批判については「必ずしも悪いことではないと思う。政治はやはり経験が尊い。経験の中から人脈ができ、本当の意味で仕事ができる」として、在職が5期20年の長期にわたったことは決断の理由にはならなかったことを示唆した。

現職の引退発表を受け、市長選に向けての動きは一気に加速すると思われる。現時点では、前回選で当選まであと一歩と迫った元県教育次長の杉本幸治氏(58)=上穂町=のほか、元市議会議長の北沢洋氏(56)=上赤須=などの名前が挙がっているが、いずれも出馬について明言を避けている。共産党も独自候補擁立を模索しているとみられる。

選挙日程は告示が1月13日、投票は同20日に決定している。立候補手続き説明会は今年12月中旬に、立候補届け出書類の事前審査は1月上旬に行う予定。 -

南箕輪村南原住宅団地の一部に焼却灰埋設

南箕輪村の南原住宅団地の一部に、焼却灰が埋設されていることが分かった。村は4日、村議会全員協議会で焼却灰処理対策を説明し、唐木一直村長は「地域住民が安心して村に住んでいただくことが行政の最大の責任という基本方針の中で、すべての焼却灰を取り除いていきたい」と述べた。

焼却灰は、下水道工事により本年2月に現出した。現場は1989年3月から造成し同年8月に分譲を始めた団地の一部。

88年に当時の伊那中央保健衛生施設組合と南箕輪村土地開発公社が契約した伊那中央清掃センターの焼却灰処理場の近くで、埋め立ては同年12月に終了している。村は「ブルドーザーで押し入れた焼却灰の残しがあったのでは」と推測。当時の作業資料は残っていないという。

本年5月17日から焼却灰埋設場所特定のため20カ所で地質調査(ボーリング)し、焼却灰が検出された7カ所は表土、焼却灰、地盤の3カ所の成分分析をした。分析の結果、表土と地盤は全項目が基準値以下。灰層でフッ素及びその化合物の溶出量が4カ所、鉛及びその化合物の含有量とダイオキシン類が7カ所で基準値を上回った。

焼却灰のある宅地と除去するための影響宅地は8軒。今後の対応は、村環境基本計画に基づき「不適切な場所にある焼却灰を全て取り除く」を基本とし▽該当8世帯の土地・家屋の買上げ▽移転先のあっせん▽土の入れ替え▽観測井戸を設置し水質調査▽該当住民の希望者に健康調査-などを挙げた。

村は4月から団地全体を対象に4回協議し、9月27日には調査結果と対応策を示した。今後は対象世帯移転の合意形成を図っていく。焼却灰除去の着手までに要する期間を3年程度と見ており、村長は「着工までの安全対策はきちっとしていく。住民の立場に立って考えていきたい」としている。 -

健康づくり推進週間

健康パネル展

箕輪町は「健康づくり推進週間」(1縲・日)に合わせ、健康パネル展を役場庁舎1階ロビーで開いている。

生涯を通じていきいきと生活するため、自分の健康について関心をもち、考える機会にする週間。

パネルは▽バランス献立の基本型▽お口の健康チェック▽介護保険の現状と生活習慣病▽心の健康(ストレス解消法、ストレスからおこる病気など)▽メタボリックシンドローム▽みのわ健康アカデミーの紹介・効果-など。

メタボリックシンドロームの説明では、高血圧や脂質異常など項目別の資料が用意してあり、自由に持ち帰りもできる。 -

2007信州大芝高原イルミネーション・フェスティバル6日から

南箕輪村大芝高原で6日、「2007信州大芝高原イルミネーション・フェスティバル」が始まる。村の活性化を目的に住民有志による実行委員会の主催で、120の企業、団体、個人が参加を予定している。

昨年初開催し、村内外の多くの人でにぎわったイベント。参加者が自由なデザインで設置するイルミネーションの数は昨年より約50増え、村内だけでなく伊那市、箕輪町からも参加がある。

今年はイルミネーションを直線ではなく平面で楽しんでもらおうと、設置場所を大芝高原のメーンストリートに加え多目的広場にも広げ、遊歩道沿いを中心に飾る。

遠くからでもイベント開催がわかるようにメーンストリート入り口付近の広域農道沿いと多目的広場の南東の松林もライトアップする。

飲食・売店コーナーも新たに設け、味工房のほか有志5店舗が出店し軽食を販売。休憩ゾーンも設ける。

期間は昨年より1週間長く、6日から28日まで。点灯時間は午後5時半から10時まで。6日は午後5時からセレモニーがある。

来場者の駐車場は、屋内運動場西の温泉駐車場を除き、公園内駐車場と小運動場が利用できる。 -

営農指導者を対象とした獣害防除対策研修会

正しい獣害防除対策を知ってもらおう竏窒ニ上伊那地方事務所などによる「獣害防除対策営農指導者等研修会」が4日、南箕輪村の信州大学農学部であった。JA上伊那の営農担当者や市町村職員など約60人が参加。農学部の泉山茂之准教授、竹田謙一助教を講師に迎え、実効性のある防護さくの設置方法などを学んだ。

有害鳥獣による被害が深刻化する中、電気牧さくや防除ネットなどが各地で設置されているが、正しく設置されていないがために、十分に効果を発揮していないケースも多い。そこで、正しい知識の普及を目的として今回の研修会を企画。信州大学農学部の協力も得た。

講義では、竹内助教が防護さくの設置方法について説明。▽トタンや射光ネットを使用して中の作物が見えないようにする▽動物が入り込める隙間を作らない竏窒ネどといった対策が侵入を防ぐには有効であることを示したほか、動物のえさとなるような残さを畑に残さないようにすることで「ここにはえさがないと認識させることが重要」と示した。

また、大学構内にある「防護さく見本園」で実技指導も実施。サルが登ると自分の重みで外側に倒れてくる手ぐすネットを使った防護さくなど、各動物の特性を利用したさまざまな防護さくを見学し、防除対策への理解を深めた。

信大構内にある防除さく見本園は見学自由となっているほか、同様の研修会は11日にもある。 -

高遠高校 強歩大会

伊那市の高遠高校の第39回強歩大会が4日、同校を発着点とした高遠町内コースであった。秋空の下、生徒約320人が自分のペースでそれぞれゴールを目指した。

コースは、男子が山室竏衷ャ豆坂トンネル竏鋳キ藤の中条集会所竏著@華寺前などを通る30キロで、女子は三義の宮原を折り返す24キロ。緩やかな上り坂、下り坂があるコース。

スタートの合図で元気に飛び出し、息を切らせながら自分の記録に挑戦する生徒もいれば、歩いたり、走ったりしながら前へ進む生徒も。

ゴール後、生徒たちはPTAが作った豚汁を食べ、疲れた体を休めた。

62年に強歩大会が始まった当初は、高遠藩学の祖である阪本天山が門下生を駆けさせたとされる、杖突峠を越えて釜石水門から戻る80キロコース(男子)を設定していた。 -

羽広荘の昼食にアマランサスそばが登場

伊那市西箕輪の「羽広荘」のパノラマランチメニューが秋バージョンに切り替わり、雑穀アマランサス入りのそばが登場した。アマランサス入りそばが食べられるのは市内で羽広荘のみ。今後、徐々に増やしながら地元消費を図る。

アマランサスそばは、地元産そば粉にポップしたアマランサスの実を練り込んだもの。もちもちした食感で甘味があり、香ばしい香りがする。

アマランサスで地域振興を目指す伊那地域アマランサス研究会加工部会に所属する食品加工会社「木曽屋」(本社・伊那市高遠町、熊谷和寛社長)がアマランサスを活用したそば(生、半生、乾)を開発。4月に売り出したところ、客から市内で食べられるところはないかと問い合わせがあったため、羽広荘に依頼した。

価格はアマランサス入りでないものに比べて高めとなるが、羽広荘では安心した食材を提供しようとメニューの一品に加えた。好評であれば、秋以降の活用も考えるという。

4日の発表会では、研究会メンバーら10人余がパノラマランチを味わった。そばの中に入ったアマランサスを見ながら、味や食感を確かめた。

パノラマランチは地元で取れた季節の食材を使って作る。秋バージョン(1日縲・1月末)はアナゴとキノコの天ぷら、マイタケ炊き込みご飯などを提供。価格は2千円で、予約が必要。

問い合わせは、羽広荘(TEL78・6155)へ。 -

命の大切さ伝えたい

4年前に当時中学生の息子を急性骨髄性白血病で亡くした伊那市西春近の樋口秀子さん(49)が中心となって、息子の命日の7日、「命の大切さ」を伝えるための講演会を開く竏秩B貧困や病気に苦しむ子どもたちを支援するNPO法人「アジアチャイルドサポート」代表理事の池間哲郎さんを講師に迎え、西春近の伊那食品工業「くぬぎの杜(もり)」で開く。午後1時開場。入場無料。

樋口さんは昨年12月、東京で池間さんの講演を聴き、モンゴルやカンボジアなどでは、親から見離されホームレスとなった子どもや、ごみの山から探してきたアルミ缶を換金して生活する子どもたちがいることを知った。「息子を亡くして、なんとなく生きていた私に生きるすばらしさを池間さんが教えてくれた。この講演を地元の子どもたちに聴いてもらいたかった」

4人姉弟の末っ子の寛君=当時14歳、中学2年=は03年10月7日に亡くなった。同年1月に病気だと分かり、闘病生活は約9カ月間続いた。家族の誰もが最後まで助かることを信じて看病。中学で野球部に所属していた寛君は「オレは早くチームに戻らないとだから」と、つらい治療にも耐え、弱音も吐かずに病気と戦っていたが、その短い命を終えた。

「息子の中学の参観日にも忙しくていけなかった…」。息子が亡くなった後、中学校での生活や部活動の様子を学校の先生や同級生、その親たちから聞かされ、自分が情けなかった。看病しながらも自分の仕事のことを少しでも考えていたことが許せず、「もっと寛のためにできたのでは」と自問自答。心のどこかにポカンと穴が空き、何事にも無気力になっていた。

寛君が亡くなった翌年、乳がんで右乳房を失った時もそうだった。「命を失ってもよいか」と思えた竏秩Bと同時に腹立たしさがわき上がり、「息子を奪っておきながら、自分の胸を奪った。これ以上何を奪うのかと神様を憎んだ」

池間さんの講演を聴いて、アジアの貧しい子どもたちが生きることに執着する姿を知って、心の隙間は埋まった。「人に感謝する気持ち。今、与えら得た環境を精いっぱい生きる努力。・ス普通・スの生活のありがたさを感じる思いを講演を聴いて、息子を亡くして知った」

「生きたくても長く生きれなかった息子は、何か大切なメッセージを私たちに残す役目を授かっていたのかもしれない。夢や希望を持って生きることの大切さを、現代の子どもたちに伝えることが最愛の子どもを亡くした私の使命。今は息子の分も生きてあげようと、心を強く持ち続けれるようになれた」 -

農地の有効利用で宮田村営農組合に県農協中央会長賞

宮田村営農組合は農地の有効利用が認められ、県農業協同組合中央会会長賞を受けた。4日は原田博安組合長が村役場を訪れ、清水靖夫村長に受賞報告。取り巻く環境は厳しいが、担い手育成などに取り組み、今後も地域農業の活性化を図っていくと喜び交えてあいさつした。

土地の所有と利用を分離する「宮田方式」を確立した宮田村の農業。耕作できなくなった農地を担い手に集積する先進的な取り組みなどは、2005年に発足した村営農組合が継承している。

全国的に遊休農地が増えるなか減少の傾向にあり、村の耕作放棄地率は1・8%(05年農林業センサス調べ)とわずかだ。

表彰は県担い手育成総合支援協議会などが主催する「遊休農地解消シンポジウム」で行われ、村営農組合の遊休農地を発生させない取り組みは全国的にも優れていると高く評価。他の県内4団体とともに受けた。

清水村長に報告した原田組合長は「Iターンなどで新たに農業に定着する若者も育ってきている。過渡期の今を乗りきり、新しい道を切り開いていきたい」と話した。 -

有賀殿夫さん日本画展

南箕輪村南殿の日本画家、有賀殿夫さん(74)の作品展は9日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開いている。約10年ぶりとなる同ホールでの個展。ここ5、6年の間に描き溜めた未発表作品約50点を展示販売している=写真。

「一つの題材に偏らずいろいろなものを描いた」(有賀さん)のが特徴となった展示。従来の草花や虫、鳥をテーマとした作品を中心に、日本画の古典的な画法にはない、街並などを描いた風景画などバラエティーに富ん力作が並んでいる。

百日草、福寿草、三峰川などを題材とした静物画や風景画は、身近な場所でスケッチしている。有賀さんは「遠方に出かけることは体力的に厳しくなっているため地元から題材を選んでいる。しかし、探せば描ききれないほど題材はあるもの」

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。 -

地域挙げて元宮神社例祭

宮田村北割区の元宮神社例祭宵祭りは29日夕に開き、屋台曳きと獅子舞を奉納した。子ども、大人が協力して伝統の行事に親しみ、五穀豊穣、地域の安全などを願った。

屋台曳きは7年前に復活。お囃子の大人たちを乗せ、約50人の子どもたちが力をあわせて曳いた。

大人衆による獅子舞を、子どもたちの踊りやお囃子で神社に招き入れると祭りは最高潮に。地域挙げて伝統をつないだ。 -

田楽座の高遠町公演 14日

伊那市富県を拠点に活動する歌舞劇団・田楽座の高遠町公演「おまつりてれんどろん」(伊那毎日新聞社など後援)が14日、同市の高遠町文化体育館である。高遠高校の生徒会有志による「ぶちあわせ太鼓」の特別出演を予定。地元住民でつくる実行委員会「田楽座を楽しもう会」では多くの来場を呼びかけている。

同歌舞劇団が高遠町で公演するのは4年ぶりで、出し物は「鳥さし舞」「まわり太鼓」「きつね舞」などの約10演目。地元高校生との交流の一環で始まった、生徒会有志による演目発表は、同校の文化祭でも事前に披露している。生徒たちを指導してきた座員の池光ねむかさんは「太鼓を楽しむ生徒たちの姿を地元の人たちに見てもらいたい」

高遠町公演を成功させようと、文化活動に関心の高い人や田楽座と交流の深い人など7人で実行委員会を結成。その中でも古谷美由紀さん(23)=西高遠=は10数年前から地元公演を見続けているファンだ。「田楽座を見て感動した思いを同世代の人たちにも伝えたいと初めて運営に携わった」

実行委員長の有賀弘武さん(63)=同=は「座員たちのエネルギーに引かれた。地元で誇れる歌舞劇団があることを地元から発信していきたい。この機会に高校生が太鼓に挑戦したように、これからの文化のつながりの輪の広がりを期待したい」と意気込みを語る。

開場は午後4時、開演は同4時30分縲怐B入場料は大人2千円、高校生以下千円、未就学児無料。当日の入場は各500円増となる。問い合わせは、田楽座事務所(TEL78・3423)へ。

高遠町公演の来場をよびかける実行委員会のみなさん -

伊那交通指導員会 飲食店街を飲酒パトロール

伊那市、市交通指導員会、伊那署は28日夜、同市駅前ビルいなっせを中心とした周囲の飲食店街をパトロールし、夜間の飲酒運転防止を呼びかけた。「秋の全国交通安全運動」の一環で、関係者約30人が参加した。

「飲んだら乗らない」「乗るなら飲まない」などの飲酒運転防止を促す啓発チラシ千枚を用意。飲食店街付近に駐車中の自動車や市営駐車場内の車などのワイパーを利用してチラシを配布した。

本年6月に成立した改正道路交通法により、9月19日から飲酒運転及びこれを助長する行為に対する罰則が強化された。酒酔い運転は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」から「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に強化された。

市交通指導員会の内山寿会長は「罰則が強化されたということは、それだけ周囲が防止に盛り上がっているということ。各自が自覚してくれることを願う」と話した。

夜間の飲酒運転防止を呼びかける会員ら -

駒ケ根アマチュアゴルフ協会がチャリティ募金寄付

駒ケ根アマチュアゴルフ協会(北原攻会長)は9月に駒ケ根カントリークラブで開い第11回アマチュアゴルフ協会ゴルフ大会で集まったチャリティ寄付金3万8千円を市社会福祉協議会に寄付した。3日、北原会長ら3人が市役所を訪れ「市の社会福祉に役立てて」と中原正純市長に寄付金を手渡した=写真。市民ら約90人が出場した同大会では、特別ルールとして16番ショートホールで1オンできなかった出場者に500円以上の寄付を募った。

中原市長は「市民を代表して感謝する。私も久しぶりに大会に参加して楽しかった。チャリティ募金もした」と笑顔で礼を述べた。

1512/(月)