-

かんてんぱぱホールで陶と織展

自然素材でつくる陶と織の作品展「陶と織展縲恟H色に囲まれてII」が21日まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。天然の素材が持つ温かな風合いの湯のみや皿、スカーフや着物など約400点が、訪れた人の目を楽しませている=写真。

秋色をテーマとした陶と織の作品を一堂に集めた作品展で3年目。陶芸の湯沢千春さん(駒ケ根市)、草木染めの大熊純子さん(飯田市)に加え、今年は蚕糸から紡ぐ着物などを手がける米山妙子さん(飯島町)も作品を出展している。

それぞれが使用している土、釉薬、染料などはすべて天然の素材を原料としたものを使用。女性ならではのこまやかな手仕事で素材の柔らかさ、温かな色彩を十分に引き出した作品も多い。

湯沢さんは「すべて手づくりの仕事。触れてみて分かる味わいもあるので、ぜひ作品を手にとって楽しんでほしい」と話していた。

入場無料。午前10時縲恁゚後5時(最終日は午後3時まで)。 -

かんてんぱぱホールで小松華功作陶展

辰野町出身の作陶家・小松華功さん(57)=京都市=による「京都蕗窯 作陶展」が18日まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。日常食器から懐石・割烹食器まで約120点が、訪れた人の目を楽しませている。

小松さんは京都で修行を積み、現在は京都広河原の工房を拠点として作陶活動を続けている。京都、東京、大阪、名古屋などの都市圏を中心として個展を開催してきたが、昨年、地元の辰野町で個展を開催。今回上伊那で2度目の個展を開くこととなった。

今回は地元である辰野や伊那の土で作った作品も並んでいるほか、京都迎賓館庭園に設置されている直径1メートル40センチもある大皿「桜絵大皿」の兄弟皿も展示している。

小松さんは「作品に共感し、見てくれる人がいるのが最も嬉しい。ぜひ多くの方に見ていただければ」と話していた。

入場無料。午前10時縲恁゚後5時(最終日は午後3時まで)。また、20日から22日には辰野町のたつのパークセンターふれあいでも作品展を開く。時間は午前10時縲恁゚後5時(最終日は午後3時まで)。 -

長谷黒河内で子どもみこし復活

まつり行事を復活し、地域の元気を取り戻そう竏窒ニ伊那市長谷黒河内地区で13日、同地区にある「八幡社」の祭りに合わせて30年以上行われていなかった子どもみこしが復活した。地区内の保育園児から小学生まで約10人が参加。昔ながらのたるみこしを担ぎながら「わっしょい」と元気の良い掛け声を出し、地域住民を楽しませた=写真。

黒川内は70戸ほどの小さな集落。一昔前までは地区の神社「八幡社」の祭りに合わせて祭り行事を行っていたが、過疎化、少子化の影響や合併前の旧長谷村で村内全体を対象とした大きな祭りをするようになったことなどもあり、祭り行事は次第に行われなくなっていた。

しかし今回同地区では、地域活性化を目的として子どもみこしと宵の祭り演芸を復活。子どもみこしが地区内3つの集落を順番に訪れると、地域住民も笑顔を見せ、活気があふれた。

市ノ羽晧区長(64)は「地域は過疎化で大変だと言われるが、それで元気を失ってしまうのではなく、元気な地域を作っていきたい」と話していた。 -

第59回伊那総合物産展示会&商工祭

伊那商工会議所と伊那市が主催する第59回伊那総合物産展示会&商工祭が13日、伊那商工会館で始まった。地元の技術をはじめ、農産物、観光資源などを発信。多彩なイベントで、多くの家族連れなどでにぎわった。14日まで。

テーマは「伊那・リソース(地域資源)」。製造業、飲食店など93企業・団体が出展し「産業技術・住環境」「デジタル情報通信」「食文化・イベント」など各エリアを設定。各企業が工業製品を並べたほか、デジタル情報通信体感、雑穀アマランサスによる地域おこしの取り組みの紹介、バザー、「い縲怩ネちゃんカード」大感謝祭などを展開。ものづくりに興味を持ってもらおうと親子で体験できるロボット工作教室も初めて組んだ。

伊那名物ローメンの早食い大会は人気で、子どもから大人までが大口を開けて食べ、盛り上がった。

14日は午前10時縲恁゚後4時。市内の東部中学校から10チームが出場するロボットコンテスト(1時縲・、消防車展示などがある。 -

高遠町女団連30周年記念式典

伊那市の高遠町女性団体連絡協議会の発足30周年記念式典が13日、町総合福祉センター「やますそ」であった。女団連を構成する12団体、歴代会長ら約200人が集まり、30年の節目を喜び合った。

山崎美和子会長は「地域に根ざした組織。名を消すことなく、地域が寂れないように仲間作りをして発展させていきたい」とあいさつ。

来賓の伊東義人高遠町総合支所長は「女性が地域の会合に出ても発言できなかった30年前に比べ、皆さんの努力、粘り強さで、女性を取り巻く環境が変化し、地位向上につながったと思う。明るい子どもと女性の元気が伊那市の元気」と述べ、今後の活躍に期待した。

宣言文で▽地球規模で叫ばれる環境問題に、できることから実践する▽男女共同参画・住みよい町づくりのため、積極的に参画する竏窒ヌみ上げた。

定期研修会として、前信州高遠美術館長の堀井英雄さんの講演「家族のきずな」、大型紙芝居「孝行猿」などもあった。

また、30年の節目を記念し、初めて記念誌「女団連30年のあゆみ」=A4判、46ページ=を発行。歴代会長らで実行委員会を組織し、30年間の活動内容や思い出などをまとめた。300部作り、希望者に販売した。

女団連は78(昭和53)年、婦人のつどいとして18団体で発足。99(平成11)年に女団連に名称を切り替えた。年1回、講演会などを開いたり、女性の立場から意見を行政に提言したりしている。 -

「Beauty」の完成記念イベント

伊那市教育委員会は11月4日、中尾歌舞伎(市無形文化財指定)の秋季公演と合わせ、伊那市出身の後藤俊夫監督がメガホンを取った長編劇映画「Beauty竏窒、つくしいもの」の完成記念イベントを企画した。

映画は、農村歌舞伎が題材で、上伊那の各所で撮影した。長谷の中尾歌舞伎保存会も協力。映画の完成を機に、地芝居のことを知ってもらおうと文化伝承施設「中尾座」でイベントをする。

公開対談、中尾歌舞伎公演など3部構成で、正午に開場。

公開対談「地芝居の魅力と継承」は午後1時10分からで、後藤監督、中尾歌舞伎保存会の西村篝会長、市教育委員会の松田泰俊委員長の3人が、映画で伝えたいこと、保存会活動、伝統芸能の素晴らしさなどを語る。

午後2時から中尾歌舞伎公演。演題は「義経千本桜 鮨(すし)屋の段」。

終了後、まわり舞台や奈落底など舞台裏見学会、大見得講習会、役者との記念撮影会(当日受け付け、抽選で5組)がある。

問い合わせはビューティー製作・上映を成功させる会長谷支部事務局の市教委長谷教育振興課(TEL98・2009)へ。 -

上高地で宮田村の物産展

宮田村観光協会は12日、松本市上高地のアルペンホテルで村内の名物を集めた物産展を開いた。北アルプスの自然を満喫しに全国各地から上高地を訪れた客に「次は中央アルプスへ」とPR。上々の反応に関係者は「山つながりで素晴らしい村のアピールになった」と好感触を得た。

生産者自ら対面販売し、宮田村をアピール。同行した清水靖夫村長も一緒に接客した。

ときわのドレッシング、宮田とうふ工房の大豆ドーナツなど、村の・スうまいもん・スが好調な売れ行き。

スモークウッドくるみの新作燻製「信州サーモン」や村内産の山ぶどうでつくる赤ワイン、南信州ビールは販売とともに試食試飲も用意し、登山者や観光客が宮田の味を存分に楽しむ姿もみられた。

カーネーションの無料頒布も好評で、フルーツファームひおくのリンゴ、加工ジャムも人気。午後3時には持ち込んだ全ての物品を完売した。

12月発売の山ぶどうワイン新酒を予約する人も多く「合併しない宮田村だね。頑張って」と声をかける客も。

観光協会事務局の村商工観光係は「上高地を訪れる人は山に関心がある人も多く、他のイベントとは違った効果も期待できる。来年もという話が挙がっており、継続的にやっていきたい」と話した。 -

約3カ月の試行運行の結果を検討

飯島町生活交通確保対策協議会が11日夜、約20人が出席し、役場で開かれた=写真。7月16日に試行運行を開始し、ほぼ3カ月経過した地域循環バスの利用状況や利用者の意見、要望について検討した。

利用状況は7月(運行日数12日)227人、8月(同23日)445人、9月(同20日)401人。計1073人(1日当り19・5人)。各コースとも利用は午前中に集中している。病院コースも午前中の利用が多く、全体の27縲・8%を占めている。

利用者の意見、要望は▽福祉バスの方が良かった▽発着点は役場でなく、JR駅かコスモ21の方がいい▽乗り継ぎが多い▽逆周りを設定してほしい▽昇降が高く、老人には大変-など。

また、バス乗務員からはカーブミラーの設置や立木の伐採、停留所の位置などの安全対策上の課題が出された。

検討会では「65歳以上のアンケートが必要では」「どこでも乗れるデマンド方式が導入できないか」「乗った人がどこで降りるか調べた方がいい」などの意見が出された。

発着点やコース、運行ダイヤ、停留所の位置などの見なおしを次回(11月中旬)検討会で協議する。 -

伊南消防北署防火ポスター審査

伊南行政組合消防本部北消防署(米山覚署長)は10日、管内の小中学生を対象にした07年度防火ポスターコンクールの審査を同署で行った。寄せられた376点の作品を竹上俊隆消防長ら署の幹部が審査し、学年ごとに金・銀・銅賞を選んだ。 入賞者は次の皆さん。

◇小学5年▽金=白鳥悠斗(赤穂)▽銀=藤沢ひなの(宮田)▽銅=二ツ木航(赤穂)◇小学6年▽金=宮下亜未(宮田)▽銀=石口雅人(赤穂)▽銅=桐野一真(宮田)◇中学1年▽金=夏目玲(宮田)▽銀=松井早希(赤穂)▽銅=伊東諒(駒ケ根東)◇中学2年▽金=松尾暢晃(赤穂)▽銀=田口瑠莉(宮田)▽銅=中村夕貴(赤穂)◇中学3年▽金=小山愛維▽銀=下平悠真▽銅=羽生翔太(以上赤穂) -

地域安全運動チラシ配布

全国地域安全運動(11縲・0日)初日の11日、駒ケ根市、伊南防犯連合会、駒ケ根警察署は住民に防犯を呼び掛ける街頭啓発活動を駒ケ根市内の大型店2カ所で行った。伊南防犯連合会役員、市職員、警察署員など約10人が参加し、店を訪れた買い物客らにチラシや啓発グッズを配布して犯罪の未然防止を呼び掛けた=写真。駒ケ根署生活安全刑事課の長沼秀治課長は「防犯活動が地域の人たちに浸透することで、犯罪の発生が少ない社会になってほしい」と話している。

飯島町、宮田村、中川村の3カ所の店舗でもチラシを配布した。 -

赤穂中文化祭

駒ケ根市の赤穂中学校で12、13日の2日間、文化祭「第51回白鈴祭」が開かれている。・ス刻もう赤中「絆」ストーリー 笑顔あふれる最高の1ページへ・スをテーマに、各クラス、クラブなどによる発表「若者の集い」「すずらんの響き」や展示がステージや教室で多彩に行われている=写真。ステージのバックには「絆」の文字を中心に生徒や教職員らがそれぞれ好きな漢字を書いた折り紙約千枚が飾られている。

13日には学校生活について日ごろ感じていることなどを全校の前で発表する「赤中生の主張」や、実行委員企画の学級・学年別「絆リレー」などが行われた。

14日にも発表や展示が行われるほか、海外で医療ボランティアとして活動する医師桑山紀彦さんによる映像と音楽のショー「地球のステージ」の公演や、各種の音楽やスポーツなどを体験するチャレンジ講座が開かれる。一般公開は午前8時30分縲恁゚後3時15分。 -

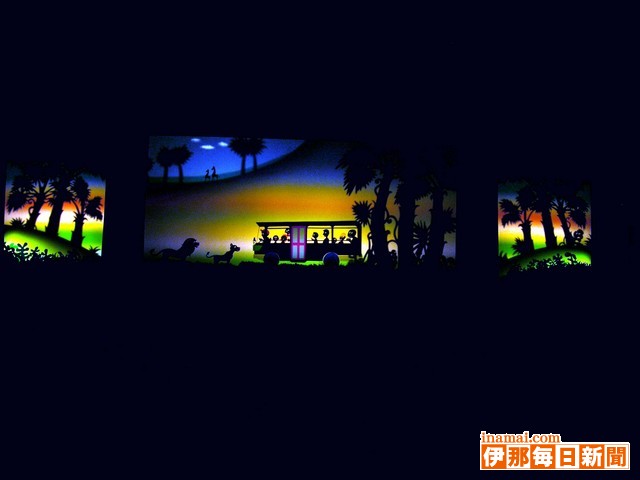

駒ケ根の園児千人が影絵鑑賞

駒ケ根市内の全13幼稚園・保育園の園児を対象にした影絵の鑑賞会が12日、駒ケ根市の市文化会館で開かれた。東京の人形劇専門劇団「角笛」の楽しい影絵が上演され、約千人の園児がテレビや映画とは違う幻想的なシルエットの美しさを楽しんだ=写真。

上演された演目は『やさしいライオン』『つのぶえのうた』『こぶたのマーチ』の3本。会場を埋めた子どもたちは席を立ったり騒いだりすることもなく、夢中になってスクリーンに映る影絵に見入っていた。

劇団角笛は子どもたちに夢と希望を与えようと1963年創立以来、年間160回の公演を行っている。 -

伊那市でエルデストの全日本ソフトボール大会開幕

50歳以上の女性が参加する「第6回全日本エルデストソフトボール大会」は12日、伊那市の市営球場や県営伊那球場など6球場で開幕し、1回戦6試合と2回戦16試合の計22試合があった。地元2チームの「イナ昴」は、「GMコスモ」(千葉県)と対戦し1竏・8で負けた。2回戦から登場した初出場の「伊那サンフラワーズOG」は、「青森ねぶた」(青森県)を7竏・で破った。

「イナ昴」は23安打を浴び、18失点で大敗。3回、堀の中前打と犠打で好機をつくり右ゴロで1点を返すに終わった。「伊那サンフラワーズOG」は1縲・回、長単計7安打で毎回得点。終盤1点差まで追いつかれるも最終回に2点を加えて勝利した。

第2日の13日は、3回戦8試合と準々決勝4試合があり、「伊那サンフラワーズOG」は「ぐんま2002」(群馬県)と対戦(富士塚スポーツ公園運動場、午前11時)する。

【伊那市営球場】▽1回戦

GMコスモ(千葉県)

2400318=18

0010000=1

イナ昴

【手良総合グラウンド】▽2回戦

伊那サンフラワーズOG

1211002=7

0000040=4

青森ねぶた(青森県)

【伊那サンフラワーズOG竏註ツ森ねぶた】ホームを目指して力走する藤沢。この後、相手捕手の落球の間に7点目を奪う -

JOCジュニアオリンピックカップ2007全日本卓球選手権大会カデットの部出場

下平晋也君(南箕輪中2年)平石聖亜君(南箕輪小6年)

JOCジュニアオリンピックカップ2007全日本卓球選手権大会カデットの部(11月9縲・0日、滋賀県立体育館)に、男子ダブルスで南箕輪中学校2年の下平晋也君(13)=神子柴、13歳以下男子シングルスで南箕輪小学校6年の平石聖亜君(11)=北殿=が出場する。11日、南箕輪村役場を訪れ、唐木一直村長に出場あいさつをした。

2人は南箕輪わくわくクラブに所属し、南箕輪小体育館で週5日練習している。

下平君は、辰野中学校2年の諏訪宝君(辰野JSC所属)と組み、114組が出場したダブルスの県大会(8月11日、小諸市)で準優勝。平石君は128人が出場したシングルス県大会(9月24日、長野市)で準優勝し、全国大会出場を決めた。

下平君は、「2人で協力して一つでも多く勝てるようにしたい。ダブルスはサーブ、レシーブが大事なのでミスらないように練習したい」。平石君は、「初めての中学生の全国大会なので、あまり相手にならないと思うけど、強い人のプレーを見てこれからの練習に生かしたい。ドライブの回転をかけて相手が取れないボールを打ちたい」と意気込みを語った。

唐木村長は、「全国大会だから頑張ってね」と激励した。 -

「南箕輪村民の歌」CD完成

南箕輪村教育委員会が本年度事業で進めていた「南箕輪村民の歌」のCDが完成した。広く住民に親しんでほしいと、60枚を一般販売する。

「南箕輪村民の歌」(加藤明治作詞、遠藤温子作曲)は1961年に村の歌として条例に定め、式典や成人式、役場の年度始め式、文化祭などで歌い、親しんできた。

村教委が保存する音源が当時のレコードのみのため、今回CD化した。公募により歌は村出身の滝沢明由美さんが担当。作詞した加藤明治さんの孫にあたる。ピアノは村内で音楽教室を主宰する倉田香恵さん。CDは1番から3番までの歌唱付とピアノ伴奏のみの2曲入り。

100枚製作し、村内の保育園、小・中学校、上伊那農業高校、信州大学農学部、村商工会に配った。

販売は11月1日から。1枚千円。村教委では「地区行事などでも歌って親しんでほしい」と話している。

問い合わせは村公民館事務局(村民センター内TEL76・7007)へ。 -

「信州ゆかりの作家展」 ベル伊那で

「信州ゆかりの作家展縲恂Yれてはならない作家たち縲怐vは16日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開いている。宮田村出身の物故作家、平沢喜之助の油彩などを中心に洋画、彫刻など約40点を展示販売している=写真。

平沢喜之助の作品は油彩やパステル画の約20点を出品。代表作である「道化」や「裸婦」のほか、「白山錦愁」などの風景画も会場に並ぶ。

そのほか、辰野町出身の中川紀元の「信州風景」や飯田市の須山計一の「秋果」、文化勲章作家で小諸市で生まれた小山敬三の作品などを出品。彫刻は松本市の細川宗英のブロンズ像「裸婦」や諏訪市の宮坂房衛の彫金「驚きと不思議」などもある。

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。 -

高遠高校 08年度に制服切り替え

伊那市の高遠高校は来年4月の新コース導入に合わせ、新1年生から黒を基調とした制服に切り替える。94年以来、15年ぶり。

男女とも、これまでの紺色のブレザーから黒色となる。夏服は透けないブルーのシャツを採用した。

男子のブレザーは腰部分を絞り、スリムにしたデザイン。ネクタイはエンジ色で、ずぼんはグレー(ストライプ入り)。

女子はブレザーの丈を長めにし、襟元にエンジ色のリボン、またはネクタイを身に付ける。スカートは夏用が紺のチェック、冬用がグレーのチェックで、左側に2本の飾りベルトがある。生徒から要望が出たスラックスも用意(希望者)。

制服は、文化祭や中学生への学校説明会などで集めた意見を参考に、同校教諭で作る選考委員会で決めた。

12日、中学生向けの学校案内のパンフレット作成のため、校内で制服の撮影があった。 -

コスモスコンテスト表彰式

伊那市高遠町のコスモスコンテストの表彰式が11日、町文化体育館であった。伊東義人高遠町総合支所長が最優秀賞の「水上長生会」をはじめ、入賞した7団体にそれぞれ表彰状を手渡した。

コンテストは花によるまちづくりの一環として、1988(昭和63)年から始まった。町内の高齢者クラブが対象で、本年は9団体から10カ所の応募があった。10月初旬、高齢者クラブ正副会長、農業関係者、市担当課職員ら8人が各花壇を回り、管理、花つき、景観などを基準に審査した。

「水上長生会」は、長藤の国道152号線沿いの延長47メートルに、コスモスが2列にわたって咲く。病害虫予防の消毒、草取り、コスモスが転ばないための土寄せなど班長を中心に、作業をこなした。夏場に水を与えるのが特に苦労したという。

高橋七郎会長(73)は「みんなが頑張った成果。車を止め、コスモスの前で写真を撮る家族連れもいた。喜んでもらうと活動の励みになる」と話した。

最優秀賞を除く入賞団体は次の通り。

▽優秀賞=荒町長生会、北原長生会▽努力賞=弥勒老人会、片倉長生会、三栄老人会、芝平さくら会 -

第31回ジャパン・ピアノコンクール

中級2Bクラス全国1位

伊那東小6年・六波羅理子さん

第31回ジャパン・ピアノコンクールの全国大会(8日、東京都江戸川区タワーホール舟堀)で、伊那東小学校6年の六波羅理子さん(11)=伊那市上の原=が、中級2Bクラスで1位に輝いた。「1位になれるとは思っていなくてびっくりした。すごくうれしい」と喜びを噛み締めている。

松本市での地区予選で最優秀賞になり全国大会に進んだ。課題曲はクレメンティ「ソナチネOp36-No.5第1楽章」。同クラスは72人が出場した。

昨年に続き2度目の全国大会。本番は「優しい曲なので優しい感じに、人がいい気持ちになれるように意識して弾いた。緊張がなくて、いつも通りに間違いなく弾けた」と振り返る。「1位をもらったことで、審査員の方がいい演奏だと思ってくれたと思うので、これからも、この人のピアノを聴きたいと思ってもらえるようになりたい」という。

ピアノを始めたのは4歳。南箕輪村の望月音楽教室(主宰・望月玲子さん)に通う。

今年はジャパン・ピアノコンクールと県ピアノコンクールの開催時期が重なり、課題曲4曲を8月から2カ月間で仕上げるという厳しいスケジュール。満足のいく練習はできなかったというが、「光の音を出せるように」という先生の教えを意識し、1日平均2、3時間の練習を重ねた。

全国大会の副賞として、各クラスの上位3人が出場する入賞者コンサートが来年3月に予定されている。「入賞して呼ばれたコンサートなので楽しみです」と笑顔で話した。 -

箕輪町で野沢菜などに害虫被害

箕輪町の木下一の宮と富田地域で、野沢菜や白菜の葉が食べら穴が開く害虫被害が出ている。

農家からの連絡を受け12日、町とJAグリーンセンターみのわ、上伊那農業改良普及センターが現地を確認した。現段階の被害は木下一の宮、木下原、富田の数カ所で、作物は出荷用の野沢菜と白菜、自家用の大根。

一の宮にある南部営農組合の野沢菜畑10アールでは、葉の成長と共に大きくなった無数の穴が目立つ。柴正人組合長は、「畑が全面的にやられている。こんなに被害が出たことはこれまでない。消毒までは考えていないが、これから野沢菜の芯が出てくるので大丈夫か心配。芯もやられていたら出荷できない」と話す。

グリーンセンターみのわでも、「必ず虫食いはあるが、こんなに異常な発生は今までない」という。

木下一の宮、富田は9月初旬にヨトウムシの大量発生でソバなどが被害を受けた地域で、今回の被害で二重の打撃を受けた農家もいる。

原因はまだ特定されていないが町、農協、普及センターで様子を見ながら対応を検討するという。 -

飯島町長選挙、告示1カ月前

飯島町の任期満了(11月29日)に伴う町長選挙は11月13日告示、18日投開票で実施される。告示まで1カ月と迫ったが、これまでに出馬を表明しているのは2期目を目指す現職の高坂宗昭氏(64、七久保)のみ。

高坂氏は9月の町議会最終日の閉会あいさつの中で「深く熟慮した結果、再度立候補し、町民の皆さんに信を問い、町民本位の明るく活力ある飯島町の建設に一層努力したい」と2期目に向けた出馬を表明した。

また、「,持続可能な町づくり,はその道筋はつけたが、これからが正念場」とし、任期中の諸施策や課題を挙げ「まいた種を町民とともに育て、実り多き飯島の収穫を迎えることが私に課せられた使命」と、出馬の動機に触れた。選挙公約などの発表は10月下旬の予定。

現在、ほかに表だった動きはないが、前回選挙で善戦した林英彦氏(共産党飯島町委員会責任者)は「合併論議が争点だった前回と違って、今回は対立軸がはっきりせず、町民を2分する争点もない」と分析し「現職の政策を見て対応を検討したい」と話している。

10月1日現在の有権者数8276人(男3959、女4317) -

飯島町長選・告示まで1カ月

任期満了に伴う飯島町長選挙は11月13日告示、18日投開票で実施される。告示まであと1カ月になったが、これまでに出馬を表明しているのは再選を目指す現職の高坂宗昭氏(64)=七久保=のみ。

##本文

高坂氏は9月の町議会定例会最終日のあいさつで「深く熟慮した結果、再度立候補し、町民の皆さんに信を問い、町民本位の明るく活力ある飯島町の建設に一層努力したい」と2期目に向けた出馬を表明した。

また「“持続可能な町づくり”は、その道筋はつけたが、これからが正念場」とし、任期中の諸施策や課題を挙げ、「まいた種を町民とともに育て、実り多き飯島の収穫を迎えることが私に課せられた使命」と、出馬の動機に触れた。

選挙公約などの発表は10月下旬の予定。

現在、ほかに表だった動きはない。前回選挙で善戦した林英彦氏(共産党飯島町委員会責任者)は「合併論議が争点だった前回と違って、今回は対立軸がはっきりせず、町民を二分する争点もない」と分析し「現職の政策を見て対応を検討したい」と話している。

10月1日現在の有権者数は8276人(男3959、女4317)。 -

元日本代表の沢入さんがサッカー教室

Jリーグ草創期に名古屋グランパスエイトでFWとして活躍した元サッカー日本代表の沢入重雄さんがこのほど、宮田村でサッカー教室を開いた。

同村のクラブチーム・トップストーンが開いた園児から小学校2年生まで対象の大会「チャイルドカップ」に招かれたもので、出場した子どもたちを教えた。

普段のキックだけではなく手や足裏も使ってボール運びの感覚をつかむ練習など、ゲーム性も交えながら指導。今後に活かそうと指導者や保護者らも真剣な表情で見守っていた。 -

女子バレーブロックトーナメント開幕

宮田村女子バレーボール会(土方照子会長)の第17回ブロックトーナメント戦が11日夜、村農業者トレーニングセンターで開幕した。先週まで半年に渡って行われたリーグ戦と同じ12チームが参加。4ブロックで戦い、各1位が11月1日のトーナメントに進出する。

リーグ戦とは違って、既婚者が主な対象となる同大会。構成が変わるチームも多く、短期決戦ならではの激しい戦いが予想される。

開幕式では3連覇中の「ミューズ」が優勝カップを返還。

「ひまわり」の唐木民子さんが「リーグ戦の反省もバネに、最後まで力強く戦う」と選手宣誓した。

土方会長は「けがに十分注意して頑張ろう」とあいさつ。さっそく開幕4試合が行われた。 -

中央保育園交通安全教室

宮田村中央保育園は10日、交通安全教室を開いた。交通安全の啓もう活動に積極的なヤマト運輸駒ケ根センターが講師を務め、園児たちに道路を歩行する際の注意点などを指導した。

同園保護者会の主催で、昨年に引き続きヤマト運輸の3人の運転手が来園。横断歩道の正しい渡り方などを教えた。

また宅配トラックを持ち込み、園児たちを運転席に座らせて、車に近寄った場合の危険性も指導。

「道路には飛び出さない。車のそばでは遊ばない。右見て、左見て手をしっかりとあげて横断歩道を渡って」と呼びかけた。 -

19品目(継続14、新規5)を認定

飯島町観光協会(会長・高坂町長)は11日、農村環境改善センターで07年度推奨品審査会を行い、特産品開発部会や観光協会理事、伊那保健所員ら9人が申請された19品目(継続14、新規5)を慎重に審査し、全品目を認定することにした。

審査は1次と2次に分け、1次では「飯島らしさ」や添加物、包装、表示などを審査し、2次では試食し、食味を調べた。

認定は隔年で実施。認定期間10月1日縲・9年3月31日。

新規に認定された品目と販売者は次の通り

▽なすのからし漬(若葉の会)、みそバタークッキー(ブレッドいいちゃん)、羊かん各種、山里の恵(以上いつわ)、馬おやき(ふるさとの味いいじま) -

第58回南信医学会

第58回南信医学会(神山公秀会長)が13日、伊那市狐島のJA上伊那本所であった。会員発表のほか、県衛生部の渡辺庸子部長(=写真)による特別講演があり、南信地区医療の諸問題を中心として長野県医療の現状と将来について考えた。

同学会は南信地区にある5つの医師会で構成し、毎年各地区の持ち回りで開催している。上伊那医師会が担当となった今年は、医師不足が深刻となっている地域医療問題について理解を深めるため、県衛生部の渡辺部長による特別講演を企画。約60人が集まった。

渡辺部長は、現在の医師不足は急に浮上した問題ではなく、前々から内在していたことを説明。従来は町部の中核病院には一定の医師が確保されていたため、大きな問題にはなってこなかったが、現在はこうした病院でも医師確保が難しくなってきており、地域医療が崩壊しつつあることを示した。

また、深刻な問題となっている産科医の不足については、上伊那では診療所で分娩を扱っている病院が一つもないことから、「(病院と病院が連携する)「病病連携」を考えていかなかればならない状態」と指摘。また、院内助産院や助産師外来については「基本的に産科医がいなければ設置できず、産科医が一人しかいない状況で設置するのも難しい」と語り、医師と助産師の思いが合致したところから取り組みを促進していく考えであることを示した。 -

懸賞当選のカレールーで園児が調理

宮田村西保育園は9日、保育雑誌の懸賞で当たったカレーのルーを使って、園児自らカレーライスの調理に挑戦した。

4月に応募したところ、全園児120人分のルーなどが当選。園児自ら皮をむいたり、切ったりして、ふんだんの野菜でカレーライスにした。

ニンジン、タマネギ、ジャガイモに豚肉。そして最後におろしリンゴを加えて美味しく完成し、子どもたちは大喜びで口へ運んだ。 -

宮田小5年生が稲刈り

宮田村宮田小学校5年生はこのほど、学校近くの水田で稲刈り作業。春先から育てた稲を自ら刈り取り、収獲の喜びを手にした。

鎌を使った慣れない刈り取りに戸惑う児童もいたが、すぐに順応。今年は保護者らの協力を受けずに作業したが、手際良く進んだ。

稲は学校プールのフェンスを利用して・スはざかけ・ス。今後脱穀し、11月の収獲祭で保護者らも交えて味わう予定だ。 -

高校生とともに自転車盗の街頭啓発

「街頭犯罪等抑止総合対策月間」活動の一環として伊那署は10日朝、上伊那遊技場組合と協力し、JR伊那市駅前で自転車盗への注意を促すための街頭啓発活動をした。関係者や伊那弥生ヶ丘高校の生徒12人が参加し、自転車の防犯施錠(ワイヤーロック)100個や啓発チラシを通学中の高校生に配った。

防犯施錠は、自転車盗の被害が多い竏窒ニし、県遊技業協同組合から県下9地区の遊技場組合を通じて寄贈のあった一部。寄贈は県内全体で3600個あり、伊那署には上伊那遊技場組合を通じて250個が送られた。

同署によると、同署管内の自転車盗発生件数(9月末現在)は前年同期比と同じ91件で、以前として減らない状況。特に高校生の被害が中心で、盗まれる自転車の多くは未施錠だという。また、侵入窃盗の空巣が前年と比べて16件増の50件発生しているとして、注意を呼びかけている。

県警察署では同月間と全国地域安全運動(11縲・0日)に合わせ、県下の各警察で寄贈のあった防犯施錠を配っている。伊那署では、残りの150個を11、12、25日の3日間、伊那市や箕輪町の大型店前で伊那防犯協会連合会や伊那エンジェルス隊が配布。12、25の両日は県下一斉となる。

10日朝、JR伊那市駅前で自転車の防犯施錠を配布する高校生たち

1512/(月)