-

宮田村少年野球50回の記念大会

宮田村少年野球大会は50回の記念大会を7日、宮田球場などで開いた。普段の倍となる村内外の16チームが出場。惜しくも地元の河原町リバース、西駒ウイングスは初戦で敗れたが、各試合とも手に汗握る熱戦を展開した。8日は雨天で順延し、13日に準決勝、決勝を行う。

1982(昭和57)年に村内6チームで始まった大会。春と秋の2回開き近年は村内チーム数の減少により、伊南地域を中心にした8チームでトーナメント方式で争っている。

今回は記念大会として遠くは飯田市からも参加。今までで最も大きい規模となった。

2003年以来の優勝を春季に果たし、連覇に向けて臨んだ地元の河原町リバースは1回戦で手良スポーツ少年団と対戦した。

先行を許し苦しい展開となったが、最終回に猛反撃。相手のミスなども誘って1点差まで詰め寄ったが、4‐5で敗れた。

西駒ウイングスは準決勝に進んだ辰野ニュースネークに1‐10で敗退。地元の両チームにとっては厳しい結果になったが、関係者は「レベルは大差ないはず。このような試合を通じてレベルをさらに上げていければ」と話した。

13日の準決勝は西友クラブ(伊那市)とヤングホープス(辰野町)、辰野ニュースネークス(同)と竜東スポーツ少年団(伊那市)が対戦する。 -

熱戦のチャイルドカップ結果

宮田村のサッカークラブチーム・トップストーンは6、7日、第8回チャイルドカップを村中央グラウンドで開いた。園児から小学2年生までの大会。県内外34クラブ・66チームが出場し、子どもたちが試合を通じてサッカーに親しんだ。

天候にも恵まれ熱戦を展開。試合経験の乏しい子どもも多かったが、ゲームの楽しさにふれ、個人種目でも懸命にボールを追った。

成績は次の通り(関係分のみ)。

【キッズ(園児)】個人ドリブル優秀選手=のみぞゆりあ、ひらきしゅうと(以上宮田村中央保育園)こうさかとうま、おおたがく、いとうあつや(以上トップストーンキッズ)【1年】▽Aブロック=(3)トップストーンよっこらせ▽同B=(1)トップストーンどっこいしょ▽同C=(3)トップストーンロゼッタ▽個人リフティング=(2)青木優真(3)高橋愛斗(以上トップストーンジュニア)【2年】▽Aブロック=(2)東春近1(3)箕輪B▽同B=(1)飯島スーパースターズ(3)リュシオ辰野▽同D=(1)伊那少年▽同E=トップストーンどっこいしょ▽個人リフティング=(1)藤森暖士(リュシオ辰野)▽同ダッシュ=(2)大西隼人 -

村ナイター野球NHKGsが初優勝

半年に及ぶ宮田村ナイター野球会(白鳥竜也会長)のリーグ戦は4日夜閉幕し、NHKGsが参戦9年目で初優勝した。職場の仲間でつくるチームが全員野球で栄冠を勝ち取った。

参戦当初は下位に沈んだが、最近は常に上位に進出。昨季まで2季は連続準優勝と優勝を狙える位置にいた。

2チーム減の7チームによる2回戦総当りとなった今季は11勝全勝で制し、愛球クラブの4連覇を阻止。大野暢監督は「厳しい試合もあったけど、とにかく投打がかみあった」と振り返った。

閉幕式のあいさつで白鳥会長は「2回戦総当りでプレーする機会は増えたが、来期に向けて新しい仲間に声をかけ、もっと大勢でプレーしたい」と、呼びかけた。

最終結果は次の通り。

(1)NHKGs(2)愛球クラブ(3)JAるーらる(3)一撃(4)里宮クラブ(5)新田クラブ(7)昭和病院 -

「中国九寨溝・黄龍写真展」 伊那図書館で

伊那市の愛好者でつくる伊那華聯旅行会の「中国九寨溝・黄龍写真展」は18日まで、市立伊那図書館1階広域情報コーナーで開いている。メンバーのアマチュアカメラマン、両角巻男さん(69)=同市山寺区=が同会主催の9月上旬にあった中国旅行で撮影した滝や大仏などの写真、A3サイズ35点を並べた。

両角さんたちは30人ほどで約1週間、中国四川省を訪問。原生林が生い茂った渓谷に大小100余りの湖沼や瀑布が点在する「九寨溝」や白や黄色の石灰岩からできる3千以上の棚田状の池が連なっている「黄龍」など、世界遺産に登録された場所を旅行した。

両角さんは「九寨溝」の滝を高速シャッターで撮影した。「水しぶき一粒ひとつぶが飛び散る様子が撮れたので、滝の激しさとダイナミックさを表現できた」。「日本では絶対に見られない自然の魅力を見てほしい」と来場を呼びかけている。

15日は休館日。午前10時縲恁゚後7時。

中国で撮影した作品を紹介する両角さん -

みのわ営農

稲わら買取モデル事業開始

箕輪町の農事組合法人みのわ営農(市川隆男理事長)は、新事業で、稲わらを収集し家畜飼料として畜産農家に供給する、耕種経営と畜産経営の連携による「稲わら買取モデル事業」を始めた。

輸入飼料の価格高騰により地元の稲わらの利用について畜産農家の要望を受け、事業化を検討。耕畜連携の循環型農業を推進するためモデル事業として取り組むことにした。全国農業共同組合連合会の07年度国産粗飼料増産対策事業の補助を受ける。

町内の水稲面積は425ヘクタール。このうち、モデル事業申し込み分は9ヘクタール弱。刈り取った稲わらを町内の大規模酪農家2件に供給し、わらを提供した農家にはたい肥を10アール当たり1・5トン配る。作業班が稲わらの収集に取り組んでいる。

事業は来年以降も継続し、稲わらを提供する水稲面積を増やしていきたいとしている。 -

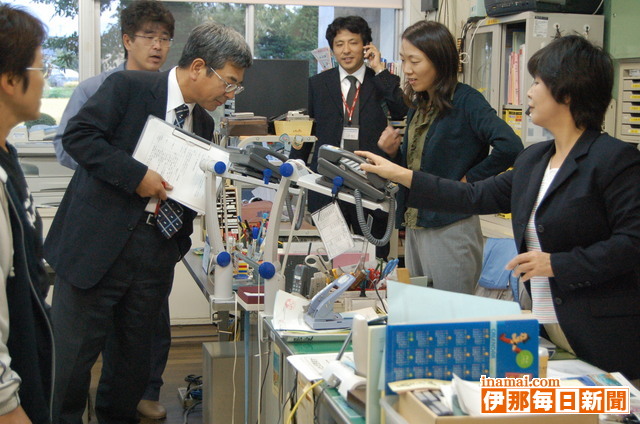

箕輪西小に学校安全システム導入

箕輪町は、学校電話を使った「学校安全システム」を箕輪西小学校に導入した。町内小・中学校で初。各教室に設置した電話に緊急警報音を鳴らすなど3種類の機能をもたせたボタンがあり、不審者対策など学校の防犯対策の一つとして活用する。

同校の電話システム更新に合わせて導入。校長室、職員室に多機能電話、各教室に電話機、プールや屋外用にコードレス電話機を設置した。

各教室の電話機には▽多機能電話を一斉に呼び出し緊急性を促す▽校内放送する▽緊急警報音を鳴らす-3機能のA・B・Cボタンがある。不審者侵入時に多機能電話を呼び出し現状確認や児童の安全確保、校内放送や緊急警報音により避難を指示するなど機能を活用し対処する。

同校では2日、業者からシステムの説明を受け、不審者侵入対策訓練で実際に機能や操作方法を確認した。学校では、「今後も必要なときに確実に使えるよう訓練していく」としている。

町教育委員会では、西小以外の学校への導入も検討していくという。 -

「信州みのわ花街道推進協議会」設立

国土交通省が取り組む「日本風景街道」への正式な登録申請のため、箕輪町で5日夜、「信州みのわ花街道推進協議会」の設立総会が上古田公民館であった。設立趣旨、規約などを承認し、役員を選出した。

県道与地辰野線の延長5・5キロで、西部花街道をつくる会が3年前から花桃1200本の植栽、イルミネーション点灯、沿道のミニ花壇設置、120匹のこいのぼり飾り、2つのアルプスが見える展望台整備など、近い将来の桃源郷を夢見て活動してきた経過があり、昨年、「日本風景街道」に申請している。

今回、日本風景街道の理念に賛同し共に活動を推進する町内の住民や団体などが、魅力ある地域づくりを通じたルートの創造や道空間づくりなどの活動を進めるため、情報共有、意見交換、地域間交流などによる持続的、独創的、効果的な活動の推進を目的に協議会を設立した。

構成団体は西部花街道をつくる会、これからの農業林業を考えるEグループ、みのわ振興公社、信州伊那梅苑、伊那ハーレンバレーパカパカ塾、箕輪西小学校、あんず生産組合、橋爪製作所、サンビジョングレイスフル箕輪、北山ラベス、道路管理者の伊那建設事務所、箕輪町の12団体。

役員は会長に唐沢荘介さん、副会長に矢沢秀明さん、向山高司さん、監事に唐沢光範さん、みのわ振興公社を選出。顧問は国交省の飯田国道事務所長。

本年度は、協議会の運営組織の検討、07年度の各構成団体の活動まとめ、08年度以降3カ年の計画検討に取り組むことを確認した。

唐沢会長は、「この地域のためアイデアとズクを出し、しっかり手を組んで地域振興、協働のまちづくりをしていきたい」とあいさつした。 -

駒ケ根商工まつり

産業や技術、物産などをアピールする第51回駒ケ根商工まつり(駒ケ根市、駒ケ根商工会議所主催)が6、7日の2日間、駒ケ根商工会館、銀座アーケード、日の出町などを会場に開かれている。企業や商店の製品、商品の展示のほか、体験、試食、販売コーナーなどさまざまなブースが会場いっぱいに設けられ、訪れた家族連れなどでにぎわっている。

人気は駒ケ根名物として定着したソースかつ丼の販売コーナー。1つ300円のミニ丼を買い求めようと、訪れた家族連れなどが長い行列をつくった=写真。中には1人で5、6個買う人もあり、駒ケ根ソースかつ丼会加盟の8店舗が用意した320食はたちまち売り切れとなった。

駒ケ根工業高校は電子おもちゃ製作教室を商工会館で開催。「運勢占い器」を作ろうと集まった小学生に、同校の生徒がはんだ付けや配線などを丁寧に指導していた。

商工会議所建設業部会が商工会館で開いている親子木工教室では、小学生と保護者が本棚などを製作。市内の大工や建具職人の指導を受けながら真剣な表情でかなづちやのこぎりを振るった。 -

駒ケ根市戦没者公務殉職者追悼式

駒ケ根市は6日、07年度戦没者公務殉職者追悼式を市文化会館で開いた。遺族など約250人が出席。1分間の黙とうをし、祭壇に花をささげて戦争と公務で亡くなった788柱の霊を慰めた=写真。中原正純市長は「戦後の平和と生活水準の向上は英霊のおかげ。世界の恒久平和実現に向けてたゆまぬ努力を続けることが、英霊に応える唯一の道」と式辞を述べた。市遺族会会長の北村四郎さんは「駒ケ根市が目覚ましい発展を遂げて素晴らしいまちとなったのは、英霊の尊い犠牲があったからこそ。二度と戦争を繰り返さないことを誓い、戦争の悲惨さを後世に語り継ぐことが私たちの責務だ」と追悼の言葉を述べた。

市は会場での黙とうに合わせ、行政無線を通じて市内全域の住民に黙とうを呼び掛けた。 -

坂下神社例大祭 子どもみこしが区内を順行

伊那市の坂下神社で6日、例大祭の宵祭りがあった。日中は子どもたちによる御輿(みこし)が坂下区内を練り歩いた。夕方になると境内に出店が並び、多くの地域住民らでにぎわった。

子ども御輿には、区内の小中学生ら約40人が参加し、神社を発着点に午前と午後の2回で5町内を回った。太鼓の音に合わせ「オーヨー」のかけ声で、車輪が付いた御輿を引いて歩いた。

宵祭りでは、そのほか小中学生の女子による「浦安の舞」の奉納、坂下区有志「睦(むつみ)会」の大人御輿もあった。境内には焼きそばやおでん、バザーなどの出店が並んだ。

7日の本祭りにも「浦安の舞」の奉納と大人御輿がある。

「オーヨー」のかけ声でこども御輿(みこし)が区内を回る -

伊那中央病院祭 「みんなでつくる地域医療」

伊那中央病院の病院祭が6日、同病院正面玄関ホールなどであった。わたあめ、風船などを無料で振る舞ったり、メタボリックシンドローム予防のための食事療法、運動療法相談のコーナーを設けたりと、多彩な催しで訪れた多くの地域住民をにぎわせた。

祭りの開催は3年目で、「みんなでつくる地域医療。病院祭に行って元気になろう」をテーマに、地域全体が楽しめるイベントを目指した。恒例の上伊那農業高校生によるブドウやナシ、シクラメンなどの販売は開始2時間で完売し、人気のバザーは昨年よりも多い品数となった。

呼吸器外科主任医長の高砂敬一郎さんによる、肺がんの診断と治療についての公開講座や、声優のキートン山田さんの「楽しく年をとる!縲怎Lートン山田流健康法縲怐vと題した講演会もあった。

恒例のバザーには多くの人が集まり人気 -

南アルプス世界自然遺産登録に向け、シンポジウム

南アルプス世界自然遺産登録長野県連絡協議会は6日、伊那市役所で南アルプスシンポジウムを開いた。協議会を構成する県内4市町村から約200人が参加。賛助会員の活動報告を聞いたほか、世界遺産登録推進アピールを採択した。

協議会は1月下旬に設立。南アの自然の魅力を再確認するとともに、登録に向けた運動の決意を地域内外にアピールしようとシンポジウムを企画した。

賛助会員のリレー講演で、伊那市の三峰川みらい会議、飯田市の南アルプスを語る会、諏訪郡富士見町の入笠ボランティア協会、下伊那郡大鹿村の中央構造線博物館がそれぞれ活動を報告。「中央構造線は日本の地質百選に認定され、プレート沈み込み帯特有の地質。ジオパーク(地質公園)を推進することで、世界遺産の地質部門の資産価値を高める」「シカを資源として考え、食として使えるシステム作りを」など提案があった。

推進アピールでは▽登録に向けて住民の熱意の集積を図る▽南アの自然環境に関する研究調査や高山植物に対するシカの食害の対応を関係機関に要請する竏窒フ択。

会長の小坂伊那市長は「南アルプスは雄大で、素晴らしい景観を持っている。登録まで長い道のりだろうと思うが、動植物や地質などの資料を集めながら地道な活動をしていく」と話した。 -

まなびピア箕輪2007開幕

箕輪町の生涯学習フェスティバル「まなびピア箕輪2007」が6日、開幕した。初日イベントである「生涯学習町民のつどい」では、飯田市のアマチュア人形劇団「寺子屋」が人形劇やブラックシアターを披露。集まった家族連れなどの目を楽しませた=写真。

同イベントは普段町内で取り組まれている生涯学習活動の成果発表などを目的として7年前に始まったもので、今年は11月25日までの約2カ月の間に、町内各施設で13のイベントが開催される。

開幕式で平沢豊満町長は「生涯学習活動は明るく前向きな生活を送るために欠かせないもの。多くの人に参加していただき、自分の持っている可能性を発揮する場にしてほしい」と語った。

また、保育士などを中心として昨年発足したアマチュア人形劇団「寺子屋」は、子どもたちにもなじみのある『3匹のやぎのがらがらどん』などの人形劇を披露。かわいらしいヤギたちが登場する会場には笑顔が溢れたほか、熱のこもった演技に子どもたちも引き込まれていた。

7日は午後1時半から町文化センターで消費生活アドバイザーの秋庭悦子さんによる地球環境講演会がある。 -

かんてんぱぱホールで南信州の工芸作家展

陶芸、木工、染め織り、ガラス工芸に携わる下伊那の工芸作家8人による「南信州の工芸作家展」が8日まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。

4年目となるグループ展で、会場には地元の里山にあるさまざまな木材で作ったベンチや、藍染めのスカーフ、トンボ玉のアクセサリーなど約300点以上が並んでいる。

出展者の一人、水野雅彦さん(49)=阿智村=は「とにかくこれだけ一堂に出す機会はないので、ぜひ見ていただけたら」と話していた。

入場無料。午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時まで)。 -

ちびっこ熱戦サッカー・チャイルドカップ

宮田村のサッカークラブチーム・トップストーンは6、7日、チャイルドカップを村中央グラウンドで開いている。園児から小学校2年生までの大会で、このカテゴリーでは県下最大規模。県内外の34クラブ・66チームが出場し、熱戦を繰り広げている。

幼い子どもたちの指導にも力を入れているトップストーン。今は増えつつある低学年の大会だが、その草分け的存在として8年目を迎えた。

上伊那だけでなく、県内各地や岐阜県中津川市のクラブも参加。6日は園児と1年生の部門があり、同クラブが指導する地元宮田村中央保育園の年長園児も初出場し、練習の成果を試合にぶつけた。

元Jリーガーによる教室などもあり、子どもたちはサッカーの魅力を広げていた。

7日は2年生が対象で午前9時40分に開始する。 -

山ぶどうワイン仕込み式

宮田村の特産・山ぶどうワインの仕込み式は6日、新田区の本坊酒造信州工場で開いた。村内農家13戸が獲れたての山ぶどうを持ち込み醸造開始。過去最高だった昨年以上の豊作を見込んでおり、上質な味が評判の新酒「紫輝」は今年も12月に発売する。

式には栽培組合、村、農協などの関係者約20人が参加。丹精こめて育てた山ぶどうを栽培者自ら、茎を取り除くための破砕機(はさいき)に投入した。

20日頃まで収獲は続く予定だが、この日は500キロが持ち込まれ、最終的には35トンほどの収量を見込む。

栽培組合長の春日伊平さんは「糖度の上昇が鈍かったが、ここに来て順調に上がりひと安心。今年は凍霜害の影響も懸念されたが、各農家が努力した成果が実った」と話した。

山ぶどう(ヤマソービニオン)の栽培開始から今年は10年目。ワイン醸造も8年目となるが、新酒「紫輝」9千本と、来春以降の販売となる「駒ケ原」の熟成、樽熟成、ドルチェ(甘口)あわせて1万4千本の生産を予定している。

高品質を証明する県の原産地呼称管理制度に4年連続で認証を受けている同ワインだが、本坊酒造の藤野公宏信州工場長は「こんなに暑かった年は初めてで、どんなワインの味に仕上がるか今から楽しみ」と期待をふくらませている。 -

伊那谷ふるさと巡り、四徳地区を中心に史跡めぐり

中川村公民館の伊那谷ふるさと巡り・村誌を読み学ぶ会合同の講座が6日あり、約40人が参加し、四徳地区を中心に史跡巡りをし、村の自然や歴史に理解を深めた。

文化センター前に集合した一行はマイクロバスで陣馬形へ。山頂から、四徳地域を見下ろし、講師の小松谷雄さん(元中川村誌編さん委員)から、四徳集落の地形、交通など概要を聞いた後、駒ケ根市境の折草峠へ。小松さんは「かつて四徳と赤穂・中沢を結ぶ交通の要所で、人馬がひっきりなしに通った。四徳は赤穂、中沢との姻戚関係も深い」と話した。

この後、いもい荘(村森林体験館)に移動。急坂が続く山道を歩いて、「武田信玄ゆかりのかくし湯」と言われる四徳鉱泉の源泉まで足を伸ばした。鉱泉独特の硫黄の香りの中、源泉をすくって飲んだり、いわれに耳を傾けた。

このほか、四徳唯一の寺、長久寺福泉寺、四徳神社、四徳学校など同地区の主な史跡を見て回り、三六災害前ののどかな山里、四徳に思いを馳せた。

# -

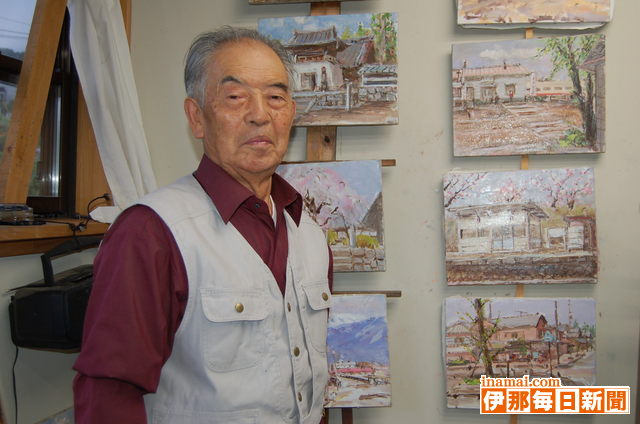

横田昌蔵さん(79)飯島町七久保

飯島町七久保の新世紀美術会員で郷土作家の横田昌蔵さんは、ふるさと飯島町への思いをこめた「飯島28景」を制作。12日から町内で開く個展で披露する。

長く親しまれている駅舎や列車が勇壮に走る鉄路、鉄橋、最近作られ、歴史に残ると思われる建造物、朝な夕な眺めている中央アルプス、南アルプスの山並、古刹、のどかな田園風景など、心に残る風景や絵心誘う28カ所を選んだ。

1928年七久保に生まれ、長野青年師範学校を卒業し、中学の美術と社会科の教師に。飯島中学校や西春近中学校で教える傍ら、油彩を新世紀美術協会役員の浅井正勝さんに師事し、制作活動に励んだ。

創作は風景画を中心に、県展や新世紀展に向けた人物の大作にも力を注いだ。海も好きで、海の絵も多い「特に房総の荒海をよく描きに出掛けた。ナイフで力強く描いた絵は結構気に入っている。ひなびた漁村の風景、海の夕焼け、小焼けは絵心を誘う」。

1988年中川中学校長を最後に定年退職した後も、非常勤講師として駒ケ根工業高校と松川高校で合わせて10年間美術を教えたが、その後は画業一筋。

12日から始まる「飯島28景」は「生きてきたわがふるさとをしっかり見つめよう」と、1年以上前から構想を練り、候補地にスケッチに出向いた。田切地区は坂の上の田切駅、白き門の聖徳寺、残雪の田切岳、吉瀬田切大橋、飯島地区では黒い門の飯島陣屋、仙丈ケ岳遠望、与田切から望む南駒、本郷地区は西岸寺の山門、与田切鉄橋、七久保地区は慈福院のしだれ桜、塩見岳の冠雪など28カ所に絞り込んだ。

作品は6号が中心で、3分の1が水墨画、残りが油彩。「油彩はねっとりしっかり描ける。水墨画は日本人的な淡泊な良さがあり、どちらも棄て難い」とか。「作品を見た人がふるさとの良さを再発見し、郷土愛を育んでもらえれば」と話す。 今後は、行燈市や「いいじまはないち」など、人と暮らしをテーマに描いていきたいとも。

個展は「美しい、豊かな飯島28景を描く」と題し、12日から来月12日まで、JR飯島駅前アミカホールで開催する。

妻と2人暮らし(大口国江) -

ゆずり葉学級が村文化祭出展作品準備

南箕輪村公民館の高齢者学級「ゆずり葉学級」は4日、11月の村文化祭に出展する陶芸作品の準備で、釉薬をつける作業に取り組んだ。

学級は毎年、文化祭に作品を出展。今年は昨年に引き続いて陶芸作品のほか、色紙細工と木の人形の3点を出す。

陶芸作品は、趣味で陶芸に親しんでいる学級長が指導し、8月に一人300グラムの粘土で皿、湯のみ、茶わん、花器など好きな作品を作った。

この日は素焼きを終えた作品に釉薬をつけた。釉薬はそば茶、織部、白萩、透明釉の4種類。好きな色を選んで全体につけたり、部分的に色を変えたり思い思いに取り組んだ。

学生の一人は「去年は花立を作って、今も使っている。今年は湯冷まし。出来上がりが楽しみ」と話していた。 -

みのわTMOネットワーク2004幹事会

「イルミネーションフェスタ☆みのわ」12月1日開幕

箕輪町の中心市街地活性化に取り組む「みのわTMOネットワーク2004」は4日夜、幹事会を町商工会館で開き、「イルミネーションフェスタ☆みのわ」を12月から開催するため実行委員会組織を作り、会期やイベント骨子を確認した。

「イルミネーションフェスタ☆みのわ」は昨年冬に初開催。町内外から大勢訪れ好評だった。

今年の会期は12月1日から08年1月26日まで。点灯時間午後5時縲・0時。場所は町道6号線、松島センターパークを中心に伊那松島駅前、駅前通り、国道153号線沿道、木ノ下駅前。12月1日午後4時半から点灯式をする。

実行委員会は全会員で組織し、小委員会(幹事会)、実働部門の4企画委員会を設置することを承認した。企画委員会は仮称で、イルミネーション、歩行者天国、ギャラリー月の光(空き店舗対策)、PR。

計画案では、イルミネーションは「地球と生命パートII」でテーマは「天竜川伝説」。諏訪湖、あばれ天竜を表現し、昨年人気だった恐竜は子どもが1頭増え親子になり、公園内の滝もライトで飾る。今年は木下南部支会も参加。町内企業も参加を予定する。

歩行者天国は12月1日午後4時縲・時、町道6号線。期間中、公園に出店も検討する。ギャラリー月の光は、会場が雑貨店ぷちらぱん隣りの「ぷちらぱん どぅ」で、町内各種団体や個人の展示作品を募集する。今後、上伊那全域はもちろん木曽地域にも宣伝していくという。 -

駒ケ根市切石浄水場更新に向け起工式

駒ケ根市内に水道水を供給している北割一区の切石浄水場=写真=の老朽化に伴う全面更新の工事が始まるのを前に5日、安全祈願祭と起工式が行われた。関係者約40人が出席し、工事の無事完成を祈った=写真。

同浄水場は1964年に1系列(一日当たり処理能力3100立方メートル)が完成、72年に第2系列(同5100立方メートル)が増設されたが、それぞれ43年、35年が経過して老朽化が進んできたほか、耐震性も十分でない上、手動制御で急激な水質変化に対応できない竏窒ネどの問題があることから、水道課は2年前から改修を含め、施設の更新について検討を重ねてきた。比較したほかの方式に比べ、より安全で安定した給水が可能という「膜ろ過方式」を新たに採用する。処理能力は現在と同じ一日当たり8200立方メートル。

工事は第1系列を解体後、同地に新規設備施設を建設。第2系列はその間稼動を続け、09年7月の設備完成、運用開始を待って解体する。完了は09年度内の予定。事業費は解体費を含め約16億円で、財源は一般会計からの繰り入れは行わず、国庫補助金、起債、料金収入を充てる方針。水道料金は完成翌年度から2段階に分けて数%程度の値上げが必要となる見通し。 -

赤穂高定時制で性教育講座

駒ケ根市の赤穂高校(米山明広校長)定時制は4日夜、全学年の生徒を対象にした性教育講座を開いた。「人生発見講座」と題して、市の保健師、栄養士らが同校を訪れて学年別に講義をし、性と命の大切さを教えた。3年生を対象にした「子育て講座」では市内の母親4人がそれぞれの乳児を伴って教室を訪れ、生徒らに赤ちゃんを抱っこする体験をさせた=写真。生徒らは小さな赤ちゃんをおっかなびっくり抱き「軽いなあ」、「かわいい」などと感想を述べ合っていた。

1年生は「生命の誕生」、2年生は「恋愛(思春期の性)」、4年生はこれまでの講座で学んできたことのまとめについて、それぞれスライドやビデオなどを交えた講義を受けた。 -

駒ケ根市環境・健康ポスター・標語審査

駒ケ根市は4日「07年度環境ポスター・標語、健康標語」の審査委員会を市役所で開いた。出席した委員ら約10人が審査=写真。部門別、学年・年齢区分別にそれぞれ入選作品を決めた。作品は市の広報などに活用されるほか、市役所などに展示される。表彰は10月20日に市文化会館で開かれる第20回消費生活展&環境・健康フェスティバルの席で行う。応募数は環境ポスターが357点、同標語が87点、健康ポスターが10点、同標語が33点だった。

入選者は次の皆さん。

【環境ポスター】◆小学校低学年▼銀賞=渡辺莉乃(赤穂2)塩沢克裕(同)▼銅賞=小池璃久(赤穂東2)◆小学校高学年▼金賞=芦部瑞穂(赤穂6)▼銀賞=宮沢拓陽(赤穂4)土橋彩音(赤穂5)▼銅賞=小沢直哉(赤穂東5)佐々木郁弥(赤穂6)新井詩織(同)▼佳作=阿部仁美(赤穂4)北林里菜(同)杉本小百合(赤穂5)浦野栞里(赤穂6)山岡真子(同)沢田千紘(同)林大暉(赤穂東6)小林真由子(同)◆中学校▼金賞=木村里紗(赤穂1)▼銀賞=笹井綾乃(赤穂1)渡辺涼(赤穂3)▼銅賞=小島拓也(赤穂1)小田あかり(赤穂2)坂芽衣(赤穂3)▼佳作=門平真歩(東1)森友司(赤穂2)岩瀬未来(同)福沢愛理(東2)北沢紗彩(赤穂3)小松拓海(同)気賀沢麻希(同)

【環境標語】◆小学校低学年▼優秀賞=北沢大地(中沢2)▼入選=宮脇里菜(中沢2)◆小学校高学年▼最優秀賞=牧村美月(赤穂5)▼優秀賞=山村安優美(赤穂5)小池諒(中沢4)▼入選=小原和花子、丸藤知里、三浦椋太、唐沢友梨(以上赤穂5)◆中学校▼入選=小幡房香(赤穂2)◆一般▼入選=小池明弘、原安徳

【健康ポスター】◆中学校▼銅賞=林佐弥乃(東2)▼佳作=志賀春菜(東1)寺沢真子(同)

【健康標語】◆小学校低学年▼入選=小田切彩音、菅沼和羽、竹村郁輝(以上中沢2)◆小学校高学年▼入選=宮下鈴夏(中沢4)小林華歩(同)須田花枝(赤穂5)◆一般▼優秀賞=小池明弘、原安徳▼入選=小林敏宏 -

はつらつシニア交通安全セミナー

高校生と高齢者の事故防止を目指す、県と県警察などでつくる交通安全Kプロジェクト実行委員会は5日、伊那市美篶の伊那自動車教習所で高齢者体験型交通安全教室「はつらつシニア交通安全セミナー」を開いた。同市を中心に駒ヶ根市や上松町、大桑村の50縲・0代の男女30人が集まり、講習を通じて事故防止の意識を高めた。

同実行委員会は、これからドライバーとなる高校生と、交通死亡事故犠牲者の大半を占める高齢者を対象とした交通安全教室などを03年から開いている。同セミナーは、秋の全国交通安全運動に併せた活動で、毎年県内2、3個所で実施。伊那市での開催は初めて。 講習内容は、「横断トレーナーによる歩行実験」「シートベルトの重要性」など4つのカリキュラムで、受講生が4班に分かれ、それぞれ体験。「車両特性」の体験では、軽4貨物自動車(右ハンドル)の運転席に受講生らが座り、同車両の死角となる範囲がどれだけあるかを学んだ。

教習所職員によると、軽4貨物自動車の場合、死角となるのは車体から前方2メートル、後方4メートル、右側90センチ、左側3メートル。普通乗用車だとその範囲はそれぞれ約2倍となり、後方は8メートルまでが死角となる。参加者は「(車を後進した時)孫をひかないよう気をつけないと」と安全運転を再確認した様子だった。

車両特性で死角について学ぶ受講生ら -

コンバインを使ったアマランサスの刈り取りを実施

伊那市と伊那地域アマランサス研究会は5日、伊那市高遠町長藤のほ場約30アールでコンバインによるアマランサスの刈り取りを実施した=写真。コンバインによる刈り取りは県内では初めての試み。研究会栽培部会の北原康弘部会長は「アマランサスは刈り取りから調整までにかかる手間がすごい。刈り取りから脱穀までが(手軽に)できればもっと多くの人たちにも作ってもらえるし、遊休農地の活用にもつながる」と期待をかける。

伊那市では遊休農地の活用、地域おこしの一環としてアマランサスの栽培、商品開発への取り組みが広がっている。アマランサスの栽培は今年で2年目となるが、これまでは刈り取りから脱穀まで、すべてを手作業でやっていたため、人数的、時間的に多くの労力を必要としていた。

そこで今回、試験を兼ねてコンバインによるアマランサスの刈り取りを実施。コンバインは農業機械メーカー「長野クボタ」がソバの刈り取り用のコンバインとして製造しているもので、そばよりも粒が小さいアマランサスに合わせて機械内部の篩(ふるい)の目を調節。これまでにもエゴマやアワをこのコンバインで刈り取ったことがあるが、アマランサスは初めてだという。

雨の降った後で若干ほ場は湿っていたものの、刈り取り作業は順調に進み、1時間もしないうちに約半分の刈り取りを終了。今年は市で委託している約80アールをコンバインで刈り取る予定で、手作業の分も含めて全体では1トンの収量を見込んでいる。 -

伊那市が11月から保育料を引き下げ

伊那市は5日、市内にある公立、私立保育園27園の保育料を11月から一人1カ月平均約2千円引き下げる方針を明らかにした。引き下げ後の一人1カ月の平均保育料は1万8650円。06年度の県下19市の平均保育料と比較すると最も低くなる見込みで、市では「上伊那でも最低水準」としている。

保育料の値下げは昨年11月、今年7月に続き3回目。今回の改定は旧3市町村の異なる保育料体系の一本化に向けた見直しと保育料水準の引き下げに伴なうもので、これにより旧3市町村の保育料体系の約98%が同一となる。

主に3歳以上園児のいる家庭での所得階層の低い世帯が属する区分を中心として引き下げを行っており、もともと保育料が高かった旧伊那市に当たる伊那地区では、すべての階層区分で引き下げ。対象となるのは市内にある公立・私立保育園27園に通う2192人(9月1日現在)。市外の保育園を利用している約20人も含まれる。

改定による影響額は約6500万円となるが、保育園統合による人件費の削減、運営経費の節減などへの取り組みにより約8200万円の節減を実現。今後も統廃合は進める予定で、保育内容の充実などにも力を入れていきたいとしている。

保育料体系の完全な一本化は来年を目指す。

また、保育の質向上を目的として病後、回復期にある児童を一時的に預かる「病後児保育」を西箕輪診療所で、日曜日、祝日などに保護者が仕事となった場合に実施する「休日保育」を上の原保育園で11月から開始する。 -

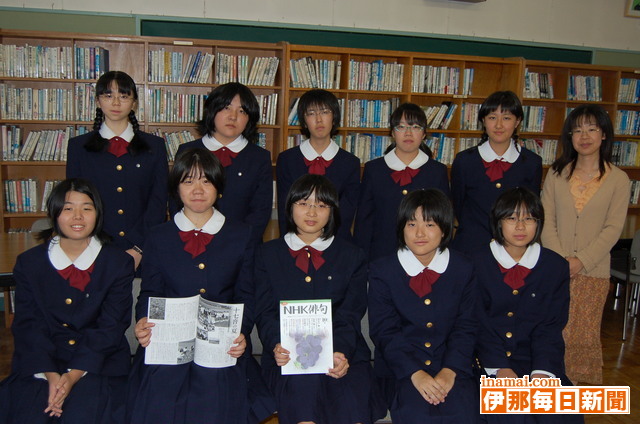

さまざまな思い込めて作品づくりに励む

伊那市西春近

伊那西高校文芸クラブ

県高校文化連盟などの主催するコンクールをはじめ、さまざまなコンクールで毎年数多くの入賞者を輩出している文芸クラブ。現在は1年生から3年生までの14人がおり、俳句、短歌のほか、小説や詩などに取り組む生徒も多いという。毎週3回のクラブ活動は和気あいあいとした雰囲気だが、作品づくりの姿勢は厳しく、一つの作品が完成するまでには何度となく推敲(すいこう)を重ねる。

「一首つくるにも『あと一歩ね』なんて話しながら何度も作品を練り直させるから、楽しいっていうより、つらいかも知れません」と顧問の伊藤あけみ先生は語るが、一方の生徒は「つらい時もあるけど、自分の言葉として生み出していくことは楽しい」と笑顔を見せる。

一人ひとりの作品は多種多様だが、それぞれの内面を映し出した個性豊かな作品も多い。

◇ ◇ -

はら美術で藤森弘正さんの日本画展

伊那市旭町のはら美術で9日まで、辰野町在住の藤森弘正さん(72)による日本画展が開かれている。上伊那の山の四季折々の表情をとらえた風景画など約60点が、訪れた人の目を楽しませている。

藤森さんが日本画を本格的に描き始めたのは50年ほど前。その後、県展を中心として作品発表を続け、35歳の時には県展で県知事賞を受賞。同年には文化庁選抜展にも出展している。これまでは地元の辰野町を中心として作品展をしてきたが、伊那市内で個展を開くのは初めて。仙丈ケ岳、駒ヶ岳などといった地元の山々を描いた作品を中心にカナダ、中国などを訪れた時に描いた作品を並べた。

それぞれの作品には空の澄んだ青さや四季に移ろう山々の美しさなどが鮮明に描かれ、箕輪町の権現桜を描いた作品は桜の幻想的な表情を伝えている。

藤森さんは「木なら木、山なら山、花なら花の美しさを表現したい。日本画の美しさを見ていただければ」と話していた。

入場無料。午前11時縲恁゚後6時。 -

新山の里山を小学生が散策 キノコ汁をたん能

伊那市の新山小学校で5日、地元の里山を歩くイベント「秋の自然に親しむ日」があった。児童たちは山の中で採ってきた、キノコやクリ、アケビなどを学校に返り、きのこ汁や焼き栗に料理し、それらの・ス秋の恵・スをみんなでたん能した=写真。

自分たちの故郷に愛着を持ってほしい竏窒ニ始まった恒例行事で、全校児童52人と近くにある新山保育園児6人が参加した。地元住民約20人を「山の案内人」として講師に招き、児童、園児は6地区の班に分かれ、それぞれ地元の里山を散策した。

関係者によると、夏場の雨量が少なく、採れるキノコの量は少なかった竏窒ェ、イクチ、ショウゲンジ、シャカシメジなど約20種類の豊富な種類を採取。5年生の若林敬浩君は「マツタケが採れなくて残念。だけど、いろんな種類のキノコが採れてよかった」と地元の魅力を実感した様子だった。 -

女子バレー「しんでん」がV7達成

半年に渡り12チームが熱戦を展開した宮田村女子バレーボール会(土方照子会長)のリーグ戦が4日夜、村農業者体育館で閉幕した。新田区の「しんでん」が7連覇を達成。23季を迎えるリーグ戦の歴史に・ス金字塔・スを打ちたてた。

あわせて4年連続全勝の快挙も記録。「優勝できて安心しました」と、常勝軍団を今季率いた平澤恵美子主将は胸をなでおろした。

20代から50代までと幅広い年齢層だが、若手とベテランの力が見事に融合。「失敗してもみんなで声をかけあえる。この抜群のチームワークが勝因」と平澤主将らメンバーの笑顔がこぼれた。

今季は2縲・位の順位決定が、この日の最終戦にもつれ込むなど激戦。勝ち星には恵まれなかったがベテラン揃いのエアロールなど健闘も光った。11日からはブロックトーナメント戦が開幕し、再び熱戦を繰り広げる。

リーグ戦最終順位は次の通り。

(1)しんでん(2)里宮(3)ツーオー(4)駒ケ原(5)みなみ(6)大田切(7)ミューズ(8)若葉(9)美北(10)河原町(11)ひまわり(12)エアロール

1512/(月)