-

山野草を食べる会

上伊那の山野草料理愛好者でつくる「山野草を食べる会」は18日、伊那市西春近の小黒川沿いにある山荘「森樹」でウワバミソウのおひたしなどを作って味わった。

会は「食」に関心のある有志の呼びかけで3年前に発足。これまで3回集まりを持ち、その都度地元の豊富な山野草を採取してはてんぷらなどを楽しんできた。

今回の参加者20人余の中には調理師や栄養士など食の専門家もいて、山野草料理のほか、ギョーザ、花巻ずしの作り方を参加者に手ほどき。全員で、中国式本格ギョーザや色彩鮮やかな巻ずしを完成させた。

料理がそろったところで会食。参加者が持参した珍しいキイチゴのゼリーやかぼちゃの漬物なども食卓を飾り、「これはいける」などの声があちこちから上がった。

会員の一人で山荘「森樹」を経営する伊藤岬さんは「それぞれの知恵が集まると、山野草の種類や食べた時の効果などが分かってうれしい。山野草を通じて伊那谷の自然の豊かさにも気づかされる」と話していた。 -

カモスガーデンのラベンダー見ごろ

南アルプスを望む伊那市西箕輪のハーブガーデン「カモスガーデン」(加茂克昭代表)で、20種1万3千株のラベンダーが代わる代わる見ごろを迎えている=写真。

もともと横浜市でフラワーデザイン業に携わっていた加茂さんがこの地でハーブ類を育て始めたのは8年ほど前。寒さに強い品種などを選りすぐりながら、約66アールの空間にラベンダーを中心としたハーブガーデンを形成。3年前に「カモスガーデン」としてオープンし、苗の生産と販売、切り花の出荷などのほか、ガーデニング教室やラベンダーの摘み取り体験などを提供している。

ラベンダーはさまざまな品種が植えてあるため、6月初旬からお盆過ぎまで咲き続ける。訪れる人は県外者が中心だが、徐々に地元の人が訪れることも多くなってきているという。加茂さんは「今年の花のできは昨年より良いが、もう何日かいい天気の日が続けばもっと色付きが良くなる」と話していた。

ラベンダー摘みは100グラム当たり200円縲・00円。園の営業時間は午前9時縲恊ウ午、午後2時縲恁゚後5時。 -

第89回全国高校野球選手権長野大会 第6日

第89回全国高校野球選手権長野大会の第6日は19日、2回戦8試合が県下3球場であった。上伊那勢は、上伊那農業が蘇南に対し、有賀の投打の活躍で6竏・の勝利、3回戦進出を決めた。

上伊那農業

##(スコア)

【県営飯田野球場】

蘇南

000000000-0

10110021×-

6

上伊那農業

○…制球力が光った左横手投げの有賀は、この試合、蘇南打線を2安打完封。打撃でも好調を見せ1、2、4打席の好機の場面で適時打を放ち、主砲の役割を果した。「今日は有賀のおかげで勝利できた」と守屋監督は称えた。

今大会、初登板の有賀は、直球を中心にチェンジアップを交ぜた投球で打者31人から11三振を奪った。捕手三浦は「三振が獲れたことで、気持ちよくリズムに乗れた」。守屋監督も「今までで一番のコントロールだった」と絶賛した。

6回まで完全試合ペースだった有賀。7回、先頭打者に甘く入った直球を左前に運ばれるが、それでも集中力は途切れなかった。「記録を意識せず、これで気持ちよく投げられた」と有賀。この回、2死三塁のピンチで迎えた4番打者を外角低めのカットボールで二ゴロに打ち取った。

しかし、9回、自分のエラーでピンチを招いた有賀は「野球は最後までやらないと分からないことを、あのエラーで体験した。これを次に生かしたい」と反省した。

守屋監督は「選手たちが試合を重ねるごとに成長しいることがうれしい」と次戦の活躍も期待した。 -

第7回伊那全国大陶器市

第7回伊那全国大陶器市は22日まで、伊那市の鳩吹公園で開いている。全国の有名な陶磁器の展示即売会。日常食器から美術品まで約20万点の焼き物がそろい、連日、夫婦連れらでにぎわっている=写真。全国大陶器市振興会の主催。

有田、伊万里、唐津、萩、美濃などの各産地の陶磁器を取りそろえた。今回は、北海道の海産物販売を含む14店舗が出店し、人間国宝、工芸作家などの作品も品数を充実させている。

事務局の小原淳子さんは「地元にいながら各産地の焼き物を見れる機会」と呼び掛ける。午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時まで)。問い合わせは、小原さん(携帯090・5691・7712)へ。 -

公民館子育て学級、ブルーベリー狩り

宮田村公民館の子育て学級は18日、村内の駒ケ原でブルーベリー狩りを楽しんだ。

昨年に続いて、同学級OGでもある樋屋喜代美さんの農園で体験。30組61人の親子は、熟した実をもぎ取ってさっそく口に運んだ。

「甘酸っぱくて、おいしいね」とパクパク。「お腹いっぱいだぁ」と歓声も。

「普段だとできない体験。みんなで賑やかに楽しめるのが、またいいですね」と若い母親たち。土にまみれる我が子の姿に目を細めた。

樋屋さんの農園には15種、200本以上が植えられ、8月始め頃まで摘み取り体験が可能。一般の受け入れも行っている。問い合わせは090・1125・9003まで。 -

看護大生が花笠踊りに今年も参加

宮田村津島神社祇園祭本祭(22日)に奉納する町二区の長持ち行列、花笠踊りに今年も、県看護大学(駒ケ根市)の女子学生5人が加わり、華を添える。地域とのふれあいを楽しみに連続参加する学生もいるなど、祭りを通じて交流の輪を深めている。

「おじさんたちと交流するのが楽しくって」と話すのは4年生の大野公子さん、田畑今日子さん。

勇壮な隊列で練り歩く男衆の長持ち行列をより引き立たせるのが花笠踊り。

看護大の学生が参加するようになって7年目ほどだが、大野さん、田畑さんの2人は1年生の時からほぼ欠かさず踊りの輪に加わってきた。

長持ち保存会は65歳以上の男性メンバーが中心。後継者問題も浮上するだけに、若い女性たちの参加は「華があって、我々のやる気も違ってくるよ」と喜ぶ。

「若い人がいるといないとでは、活気も違うはず」と踊りを指導する伊藤みつ子さん。

今年初めて加わった1年の坂口晴香さんは「地域の伝統の行事に出れるなんて、新鮮な気持ちがして楽しみ」と、本番に向けて練習に打ち込む。 -

いよいよ本番、阿波踊りが最終練習

宮田村津島神社祇園祭宵祭(21日)に出演する「阿波踊り信州宮田連」は18日夜、本番前の最後の練習を村役場駐車場で行った。

19年目の今年も5月末から練習を村武道館で開始。若い女性ら新たなメンバーも加わり、子どもから中高年まで総勢50人ほどになった。

締めくくりのこの日は、本番と同様に屋外で隊列などを確認。優雅に見せようと、指さばきやステップなどに磨きをかけた。

祭り当日は交流がある東京・高円寺の菊水連から50人ほどが訪れる予定で、歩行者天国となる中心商店街で踊りの競演を繰り広げる。 -

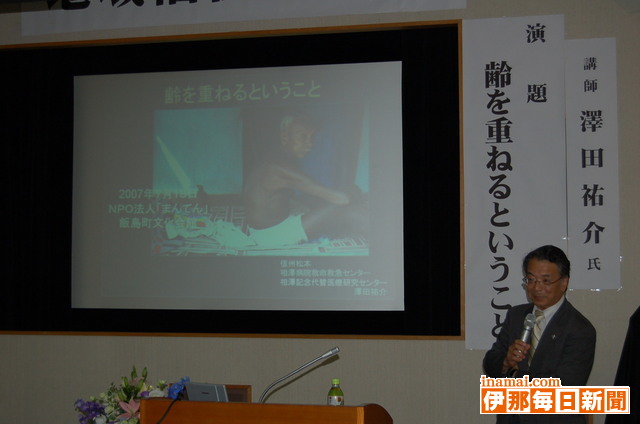

地域福祉講演会「齢を重ねるということ」

飯島文化館で18日、松本市相沢病院救命救急センター長の沢田祐介さん(田中県政前副知事)による地域福祉講演会があった。NPОまんてん主催。

約50人が聴講。沢田さんは「齢を重ねるということ」と題した講演で、高齢者の特長に▽見た感じと体がしっくりしない▽言語能力は身体能力の衰え▽感情がうまく表現できない-などを挙げ、具体的に「カタカナやひらがなよりも漢字の方が分かる。幼児語、擬音、擬態語は理解しにくい。顔の筋肉の力が弱り、上手に笑えなくなる」と説明。

また、▽年寄り扱いで年寄りになる▽肉体と心の衰えは異なる▽「加齢」と「老い」とは違う-とした。

「元気とは元の気を保つこと、元の気に戻ること。人間は本来元気イコール健康である」と話し、最後に(1)言動を否定しない(2)命令しない(3)言動を無視しない(4)プライドを傷つけない(5)固有名詞で呼びかける-など高齢者介護の5原則を紹介した。 -

箕輪ブライトプロジェクト

みのわ祭りでハイブリッド電動三輪車の展示・試乗など

箕輪ブライトプロジェクト(15人、小池茂治会長)は、28日開催の2007みのわ祭りで、ハイブリッド電動三輪車の展示と試乗、試作してきた太陽光発電の照明装置などを出品する。

同プロジェクトは、天竜川護岸の夜間照明などに使う自然エネルギー活用の廉価な照明装置の開発に取り組んでいる。

出品するのは、プロジェクト内のグループが研究開発した太陽光発電の照明装置3号機、小水力発電の電装部分。風力発電の既製品、伊那市役所の水路に設置しているものと同じ小水力発電のベトナム製既製品。ハイブリッド電動三輪車は須坂市ものづくりプロジェクトから借りる。会場には説明パネルも設置する。

「プロジェクトの取り組み成果を見て関心を持ってもらうと同時に、子どもたちにものづくりの楽しさをわかってほしい」としている。

会場は南信熱錬工業の北側駐車場内。時間は午後1時半から。 -

青野恭展写真展「高嶺への誘い」

伊那市西春近のかんてんぱぱホール内、山岳写真家・青野恭典さん(69)=東京都=のフォトアートギャラリーで6月30日から、写真展「高嶺への誘い」が始まった。今回は海外の山をモノクロ、日本の高嶺をカラー写真で紹介し、山の息吹を伝えている。

「モノクロは厳しさ、迫力があり、音や風を感じやすい」と青野さん。以前に日本の山をモノクロで展示したところ評判がよく、今回はカフカズ(コーカサス)の山とヨーロッパアルプスなど海外の山の写真24点をモノクロ作品で構成した。

カフカズは1966年に登山隊の一員として参加した際に撮影した写真。隣の山の先端に立って撮った「ミジルギ」などがある。ヨーロッパアルプスも、あまり見たことのない角度から撮影するなど新しい表情のアルプスを楽しめるという。

日本の高嶺は、「夕映えの鳥海山」(鳥海山7合目)、「明けゆく常念岳」(穂高岳山荘前)など24点ある。

「山が持っている美しさ、自然の変化の激しさの中で山の怖さも知ってほしい」と話している。

会期は11月中旬まで。午前9時縲恁゚後6時。入場無料。 -

【記者室】夏のイルミネーション

箕輪町の中心市街地で8月1日から、サマーフェスティバルが開かれる。みのわTMOネットワーク2004の企画で、恒例の七夕祭りのほかイルミネーション、歩行者天国などを計画している▼昨冬、TMOで取り組んだイルミネーションの反響が大きく、「夏も」との声があったという。夏らしいイルミネーションにしようと準備が進んでいるが、本町は「流れ星」をイメージし、計画図によると、通りの壁面をすべて使って飾るなど、かなり大規模になりそうだ▼担当する委員会では電飾を付ける竹を切るなど作業に精を出していたが、計画を話す声が弾んで、聞いているこちらまでワクワクした。夏のイルミネーション、どんな「流れ星」が見られるのだろうか。(村上裕子)

-

上伊那の観光状況まとまる

上伊那地方事務所はこのほど、上伊那地区における観光の状況とその推移などをまとめた。

06年の上伊那地区の観光消費額は対前年伸び率で6・1パーセント減となる110億9千万円、利用者数も1・3パーセント減の446万人に留まったが、駒ケ岳ロープウエーの改修工事が完了した翌年となる99年からほぼ横ばいに推移。中央アルプス、南アルプスなどを代表する「自然」が観光資源となっている一方、天候に左右されず、通年を通して楽しめるような観光資源が乏しいため、駒ケ根ロープウエーや駒ケ岳高原の利用者数が地域全体の利用者数増減を左右している。

県外利用者のシェアは約50パーセント。また、宿泊を伴なう利用者の割合は約20パーセント、ホテル、旅館などの宿泊施設の数も県内の観光地と比較して半分以下ほどに留まっており、日帰り観光の割合が高い。

季節別利用状況は7月から9月にかけてが最も多い一方、1月から3月の利用は最も少なく、10月から12月にかけて観光客数が減少する県全体の状況と異なる。

外国人宿泊者数は03年以降増加傾向にあり、特に中国、韓国などといったアジア方面の伸びが顕著。アメリカからの旅行者も構成比の4分の1を占めている。

スキー場の利用状況については、県全体で利用者数が減少し続ける中、上伊那でも96年の200万人をピークに年々減少。03年から05年にかけては微増となったが、雪が少なかった06年は一転し、利用者数120万人と過去10年の中でも最低の数となった。 -

福祉を考える企業の会総会

駒ケ根市内の事業所などでつくる「福祉を考える企業の会」(今井秀臣会長)は17日夜、07年度総会を駒ケ根駅前ビル・アルパで開いた=写真。役員ら約20人が出席し、福祉活動団体への助成金交付を引き続き行っていくなどの事業計画・予算案を承認したほか、任期満了に伴う役員人事改選を承認した。正副会長など主な役員は再任(任期2年)。助成金は1999年度から毎年1、2団体に5万縲・0万円を交付している。

総会後は・スナミねぇ・スの愛称で知られる社会福祉法人プロップ・ステーション理事長竹中ナミさんの講演「ナミねぇの元気の出る話!」を聴いた。

正副会長は次の皆さん。

▼会長=今井秀臣▼副会長=渋谷敦士、増沢良雄、佐々木正博 -

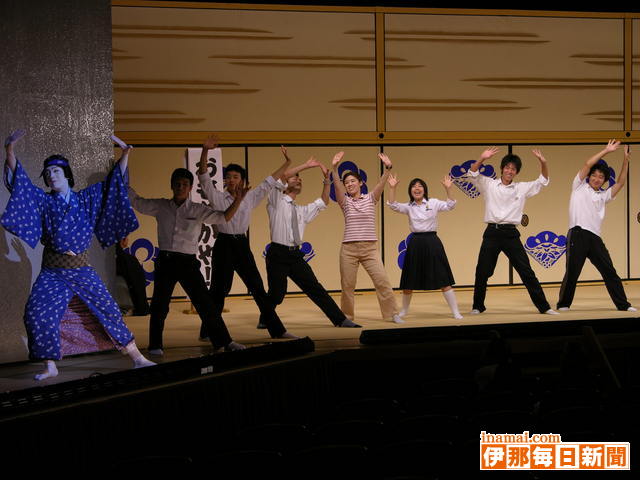

松竹大歌舞伎鑑賞教室

駒ケ根市文化財団は18日、松竹大歌舞伎を文化会館で開いた。昼の部の公演には伊南地区の中学3年生約700人が招待され、普段見ることのない一流の伝統芸能に親しんだ。

演目の上演に先立ち、難解なイメージのある歌舞伎の世界に親しみを持ってもらおうと「歌舞伎の見方」が行われ、俳優らが義太夫や演技など、歌舞伎の楽しみ方を面白おかしく解説した。舞台には客席の中学生ら十数人が求めに応じて飛び入りで登場。「足をこう開いて、首をこう回して」などと、ここぞという時のポーズである見得の切り方の指導を受けた=写真。何となく頼りない見得に、見守る同級生からは大きな笑いと拍手が送られていた。

演目の『俊寛』は平清盛に逆らった僧俊寛が独りだけ孤島に置き去りにされる物語。中学生らは間近で見る歌舞伎の迫力と美しさに夢中で見入っていた。 -

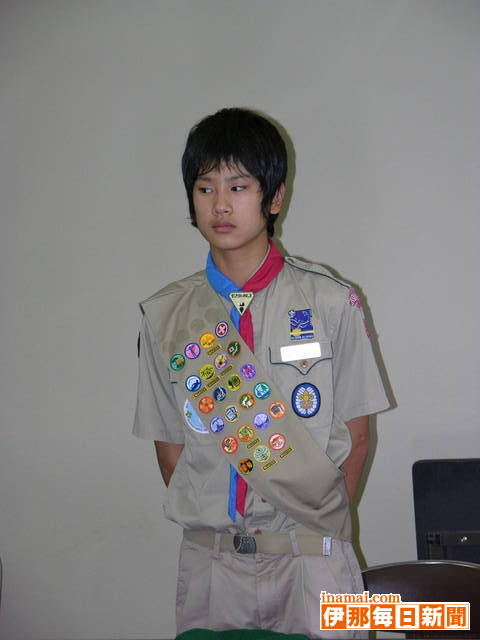

ボーイスカウト世界大会参加者を激励

ボーイスカウトの世界大会「第21回世界スカウトジャンボリー」(7月29日縲・月8日、英国・エセックス)に参加する駒ケ根市北割二区の赤羽元輝君(15)を激励する会が17日、同市保健センターで開かれた。赤羽君は「とても楽しみにしている。世界中から集まった友達と思い切り交流して来たい」と話した=写真。中原稲雄教育長は「集団に所属して何かを成し遂げるのは心の訓練でもある。世界の国の子どもたちがどんな生活をしているのかよく見てきてほしい。体験談の報告を楽しみにしている」と激励した。所属する日本ボーイスカウト県連盟駒ケ根第1団の小林範夫団委員長とボーイ隊の吉沢一美隊長、加治木今副長も「長丁場なので、健康に気をつけて頑張って」と励ましの言葉を送った。

ジャンボリーには世界155の国と地域から約4万人が参加し、さまざまなスカウト活動を通じて交流を図る。日本からは約1500人、県内からは40人が参加する。 -

大芝高原まつりポスター図案などの表彰式

南箕輪村の第22回大芝高原まつりのポスター図案などの入選者の表彰式が17日、村役場であった。最優秀賞3人のほか、優秀賞や佳作に選ばれた南箕輪中学校生徒17人が、まつり実行委員長の唐木村長から表彰状を受け取った。

今回の選考に参加した同中学の辻やよい教諭は「絵は『100点』という数字が出るものではないが、その分一生懸命に描いた思いなど、伝わるものがある。これからも一生懸命やることを大切にして、1、2年生は来年もチャンスがあるので、ぜひ頑張ってほしい」と講評した。

昔好きだったヨーヨーを用いたデザインで最優秀ポスター賞に選ばれた1年生の竹松鈴佳さん(12)は「まさか自分の作品が選ばれると思わなかったので嬉しい」とコメント。また、最優秀うちわ賞の金田理紗さん(13)、最優秀パンフレット賞の有賀千夏さん(15)は、楽しさを伝えられるように心がけて今回のポスターをデザイン。金田さんは「色を塗るのが難しかった」と話していた。 -

県社会保険労務士会伊那支部が無料年金相談

長野県社会保険労務士会伊那支部(伊東優支部長、会員38人)は19日まで、無料年金相談を伊那市の伊那公民館で実施している。自分の年金に対して不安を感じている人たちが会場を訪れ、今後の対応方法などを相談している=写真。

年金加入記録の不備が明らかとなる中、不安を感じている住民の役に立てれば竏窒ニ、伊那支部が企画したもので、県内他地区でもこうした無料の年金相談を各支部が主体となって実施している。

17日からの3日間の日程で相談会を企画した伊那支部の会場には、年輩者を中心とする相談者が訪れており、「照会の代行をしてほしい」「自分の記憶の中では加入していたはずだが、証明するものがないためどうすればいいか」などといった相談が寄せられているという。

労務士の一人、阿部敏也さんは「自分の年金記録がきちんとなっているか少しでも不安に感じている人はここで相談してもらい、安心してもらう機会を提供できれば」と話していた。

時間は午前10時縲恁゚後4時。年金加入記録の照会代行を希望する人は、自身の年金手帳と印鑑を持参すること。 -

コスモスの家が「障がい者のクロネコメール配達事業」スタート

伊那市にある障害者社会就労センター「コスモスの家」はこのほど、障害者の社会参加と就労支援などを目的とするヤマト運輸の「障がい者のクロネコメール配達事業」のメール配達を開始した=写真。同施設の利用者が毎日交代で25縲・0通のメールを伊那市坂下区の一部地区に配達する取り組みで、コスモスの家の小嶋早苗所長は「将来的には『こういう仕事をやってみたい』という人には個人で契約を結んでもらうなど、社会参加につながっていけば」と期待をかける。

精神障害者の小規模通所訓練施設として開所した同施設は、障害者自立支援法の施行に伴ない、今年4月から「就労継続支援B型事業所」に移行した。現在は1日平均で17人の利用者が同施設に通っており、企業からの下請けや名刺づくり、チラシのポスティングなどに取り組みながら就労に必要な力をつける訓練などをしている。メール配達もその一環。委託契約はヤマト運輸と施設の間で交わすものの、1通当たりの配達委託単価は一般的な個人契約と同等。ダイレクトメールやカタログなどを3、4時間かけて配達するが、障害の程度に応じて業務を分担することもできるため、それぞれの体調管理もしやすくなる。

コスモスの家では、通ってくる利用者のうち、1縲・人が職員とペアを組んで配達しており、地域を把握するにつれ、配達時間も当初より短くなってきているという。 -

英語で観光ガイドクラブの上伊那版観光ガイドガイド英語テキスト完成

上伊那在住の有志でつくる「英語で観光ガイドクラブ」(武田宏代表)はこのほど、上伊那の名所や郷土料理などを紹介する英語版テキストを完成させた。編集に携わった県国際交流員のジョアン・ゴーリーさん(24)は「こんな風にできると思わなかったのですごい。私も知りたかったことが全部載っているので、役に立つと思う。(活動を通して)伊那が第二の古里となった」と語る。

上伊那を訪れる外国人に英語で地元を案内しよう竏窒ニ、1月から活動を続けてきた同会。あらためて地域の歴史・文化を学びながら英語のスキルを磨く一方、地元を紹介するための英語版観光テキストの作成にも着手した。自分たちが紹介したいと考えるものをテーマとして取り上げ、それに関する紹介文章を考案。英文に直し、編集するという作業を進めてきた。そんな中、テキストの作成に協力してくれたジョアンさんが帰国することととなったため、なんとか帰国前に完成させようと急いで編集を進め、今回の完成にこぎつけた。

紹介は43項目におよび、それぞれ文章とともにカラー写真が添えられている。昨年開通した権兵衛トンネルをはじめ、やきもち祭り、ローメンなど、場所、歴史文化、郷土料理を事細かに紹介しており、武田代表は「自分たちにとっては当たり前となっているものもあり、どうやって説明すればいいのかなどを考えた。観光の目的が多様化してきており、田舎のどういうところを見たいかということが分かれば、観光客ももっと来てくれるようになると思う」と話していた。

今後は、実践の中でテキストを活用し、手直しをしながら新たなテキストの作製も進める。 -

第89回全国高校野球選手権長野大会 第5日

第89回全国高校野球選手権長野大会は第5日の18日、県下6球場で2回戦16試合と1回戦再試合の計17試合があった。上伊那勢は、伊那弥生が臼田を8竏・で破り3回戦に進んだ。前日、延長15回引き分けに終わり、この日、再試合となった上伊那農業は13竏・の5回コールドで犀峡を下し、2回戦出場を決めた。松本第一と対戦したシード校の辰野は、8竏・4で敗れた。

…………………

【諏訪湖スタジアム】

松本第一

202042004=14

000026000=8

辰野

○…辰野は、不調の主戦平島の制球力の不安定さに合わせ、内野の失策などが絡まり5回までに8点を与えてしまう。「初戦の緊張があった」(小椋監督)ためか打線も援護が遅れ、5回からようやく反撃するも最大2点差まで詰め寄るのが精いっぱい。大崎主将は「相手のペースに飲まれたのが敗因」と悔し涙を見せた。

平島は肩の筋肉疲労により、大会が始まる1週間前まで本格的な投球が出来なかった。それでも監督、チームの信頼を受けて力投するエースの姿をチームが打撃で盛り立てた。試合を終えて沈み込む選手に対し、小椋監督は「野球では負けてしまったが、これからの長い人生では絶対に負けるな」と強く語り掛けた。

……………………

【県営長野野球場】

伊那弥生

210011021=8

000001000=1

臼田

○…弥生は初回に先制し、中盤と後半にも得点を重ね、試合を決めた。先発宮沢と二番手平沢も好投し、臼田を1点に抑えた。

弥生は1回、先頭の唐沢が右中間二塁打、続く白鳥が四球を選び、宮沢の犠打で一死二・三塁とし、四番佐々木が左翼フェンス直撃の二塁打を放って2点を先取した。2回と5回には連打で、6回には四球と二塁打で1点ずつ加えた。8回には敵失や四球などで一死満塁の好機に、白鳥の中前打と宮沢の左犠飛で2点を追加。さらに9回には三連打でダメ押しの1点を奪った。

臼田は6回に1点を返すのがやっと。9回には二死一・二塁と粘りを見せたが後続を断たれた。

原登監督 序盤から中盤、後半と点は取れたが、まだチャンスはあった。ここ一番に一本出るようにしたい。宮沢も平沢もよく投げた。今後もディフェンスをしっかりして臨む。

…………………

【県営飯田野球場】

犀峡

01000=1

0409×=13

上伊那農業

(5回コールド)

○…前日、延長15回を戦った上伊那農業が本来の力を発揮した。打線が爆発した4回は、6連打を含む長短8安打を集めた。投げては主戦宮下が打者19人を3安打で抑える好投を見せ、勝利に貢献した。大蔵主将は「初戦でみんな緊張していた。今日は昨日の反省が生かせた」と喜んだ。

積極的に攻撃が出来なかった昨日の反省から、守屋監督は、攻める姿勢の強い倉田、唐沢(孟)をスタメン起用、打順を変更して再戦に望んだ。すると打撃に勢いがついた。4回、無死満塁から2点適時打を放つなどした3番小島は、この試合2安打3打点の活躍。「中軸がリズムに乗り、下位打線も満遍なく打てたのがよかった」と振り返った。

守屋監督は「まずはホッとしたが、結果には表れないミスを修正して、もっと上を目指したい」と感想。3連戦の3日目となる次戦に向けては「毎日、野球が出来ることは幸せ。1日でも多くこの時間を共感したい」と語った。 -

あばれみこし完成

350年の歴史を誇る宮田村津島神社祇園祭の主役「あばれみこし」が出来あがり、17日には氏子総代や祭典委員ら関係者が集まり完成式を開いた。21日の祭り本番には壊される運命にあるが「素晴らしい出来映え。一生懸命練りあげ、壊したい」と、伝統を今に受け継ぐ職人たちの苦労に感謝した。

氏子3地区の大工が毎年回り番でみこしを製作し、今年は町三区の加藤建築が当番。棟りょうの加藤政義さんから伝統を継承し、林繁さん(53)、太田善太郎さん(56)の2人の職人が担った。

完成式は加藤建築の工場で開き、出来あがったばかりのみこしを前に林さんは「先輩から受け継いだ型板などを用いて、無事に今年も完成した。楽しい祭りにしてほしい」とあいさつ。

伊藤賢治氏子総代会長は「壊すのがもったいないほど。素晴らしいみこしを作って頂いた」と感謝し、祭りの成功を誓った。

あばれみこしは神社周辺を練り歩いた後に、境内石段から投げ落とされ、粉々になるまで壊されるのが伝統。そのため毎年、職人が全てを手作りするが、寸分変わらぬ姿で再生し、今に伝えている。 -

祭典委員長を励ます会

いよいよ本番‐。宮田村津島神社祇園祭宵祭は21日に行われるが、伝統の「あばれみこし」の統括責任者でもある2年祭祭典委員長は今年、町一区の伊藤進さんが当番。17日夜にはみこしを担ぐ「奉仕者」と呼ばれる男性ら関係者50人が集まり、委員長を励ます会を開いた。勇壮で華麗なみこしを披露すると、団結心を高めた。

祭典委員長は氏子である町一区、町二区、町三区が順番で担うのがしきたり。

町一区では10年前から、委員長を全員で盛りたてようと3年に1度巡ってきた時には、励ます会を開いている。

この日は同区の奉仕者団結式も兼ね、伊藤委員長は「意欲が燃えてきた。ひとつの伝統を町一区から発信しよう」とあいさつ。氏子総代らは「一致団結して伝統をつなぎ、委員長をみんなでサポートして」と激励した。

励ます会の中谷俊治会長、東野昌裕顧問は「委員長を励ます取り組みは町一区独自のもの。次代も見すえ地区挙げて伝統を守っていきたい」と話していた。 -

20周年の長持ち保存会、祇園祭に向け練習に熱

発足20周年の宮田村町二区の有志らでつくる「長持ち保存会」は、22日の津島神社祇園祭本祭の奉納に向けて練習を開始した。一緒に練り歩く花笠踊りには今年も、県看護大学(駒ケ根市)の女子学生5人が協力。前日の宵祭に比べ比較的静かな本祭を盛り上げようと、意気込んでいる。

独特の長持ち唄にあわせ、隊列を組むメンバー。宵祭の「あばれみこし」とはひと味違った風格で、本祭では区内を練り歩く。

戦前は芸者衆が出たり、手踊りがあるなど賑やかだったという本祭。戦後は神事が中心となったが、20年前からは長持ち保存会の奉納が彩りを添えてきた。

「メンバーの平均年齢は65歳以上だが、これからも築いた伝統を大切にしていきたい」と花井茂治会長。本番に向けて全員の意気もあがる。 -

超大型店出店反対、商工会が村長に要請書

宮田村商工会は18日、上伊那地域への超大型店出店に対する反対の要請書を清水靖夫村長に手渡した。現在は村内に出店計画はないが、伊那市、箕輪町、駒ケ根市で計画が浮上しており、上伊那7つの商工会が連名で要請しているもの。

役場を訪れた前林善一商工会長は「中小の商工者にとって超大型店の出店は厳しい。高齢化社会が進む将来に禍根を残すことにもなり、地域振興の面でも考慮してほしい」と訴えた。

清水村長は「商店街はそこに暮らす人たちの生活の基盤でもある。各市町村とも結束していきたい」と理解を示した。 -

夏の味覚、スイカ出荷最盛期に

「長野県のスイカは日本一」-。駒ケ根市東伊那のさとう農園(佐藤勝広園主)ではスイカの出荷の最盛期を迎えている。

同園は早生系の「祭ばやし」、シャリ感のある「味ききら」のほか、核家族向きの小玉など1・1ヘクタールで栽培。12日から出荷が始まり、今が最盛期、8月中旬まで続く。

大きさは贈答用の3L(8縲・0キロ)が中心。

現在、収穫しているスイカは4月6日定植、5月25日人工交配、積算温度で45縲・0日で収穫できる。

「1個1個、日数管理し、適期に収穫している。長野県は朝夕の温度差が大きく、味は日本一」と話す。

同園は直売、全国発送もしている(TEL83・4017) -

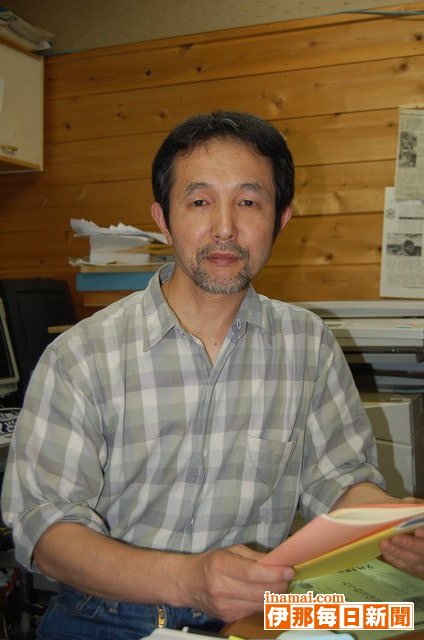

滝沢孝夫さん(56)駒ケ根市福岡

戦争・平和をテーマにした手作りの朗読劇を上演する「この子たちの夏を読む会」の脚本、演出を担当する。今年は書下ろしの新作「青い目の人形縲怺w校日誌縲怐v。8月3日の公演に向け、小中学生や一般の出演者の朗読指導を精力的に進めている。

2000年夏上演された地人会の朗読劇「この子たちの夏」に触発された「飯島平和を考える会」を中心に、飯島町の「この子たちの夏を読む会」が発足。02年、故・葛岡雄治さん(赤坂)が町内の戦争体験者の話をもとにオリジナル朗読劇「小林上等兵のヒロシマ」のシナリオを起し、それを手伝ったことがきっかけで、脚本や演出を手掛けることに。

「小林上等兵のヒロシマ」は02年8月、飯島文化館小ホールで初演。好評で翌年、大ホールでの再演を計画したが、既に病魔に蝕まれていた葛岡さんは翌年4月亡くなり、亡くなる直前に次のテーマ「望郷のうた ああ信州満蒙開拓団」のプロット(構想)が託された。これを基に、さらに多くの開拓団関係者から聞き取り調査を進め、シナリオを書いた。「志願し先遣隊として満州に渡った人の話では、現地民の土地をただ同然で強制的に買い上げ、開拓民に与えた。土地を追われた現地民は開拓民に雇われたり、あるいは反発して、匪賊になって開拓民を襲った。その話を聞き、衝撃を受けた。学校では教わらない事実を、後世の伝えていかなくてはならないと、使命感に燃えた」。

町在住の後藤俊夫映画監督のアドバイスを受けながら完成させ、03年夏、「望郷のうた、ああ信州満蒙開拓団」を初演。「自分が書いたものが舞台に上がり、感動した」。

05年は銃後の守り、軍事教育、戦争下での子どもたちなど飯島町の戦時下を描いた「あの日の記憶」を書き上げた。

オリジナル3作目となる今年は「いつかは書きたい」と温めていた七久保小学校に大切に保存されている「青い目の人形縲怺w校日誌縲怐vをテーマにした。

副題は「世界の平和は子どもから」。同校に現存する「昭和2年学校日誌」。関係者の手記、信濃教育界の「青い目の人形特集」などを参考にした。

物語は1927年(昭和2年)4月2日、日の丸と星条旗の旗を振って、人形を迎える式から始まる。ギューと抱くと「ママー」となく人形に子どもたちは大喜び。日中戦争から太平洋戦争へと軍靴の響く中、敵国の人形として、壊されようとしたが、時の校長と女性教師の働きで書架の奥深く隠された。そして、1986年、人形は発見され、再び日の目を見るまで、激動の昭和を時代背景に、人形を通して、平和の尊さを訴える。

「声高に反戦を訴えるのではなく、人形の気持ちを思い、人形からの無言のメッセージを受けとってほしい」と話す。

公演は8月3日午後7時から、文化館で、入場料500円。

詳細は文化館(TEL86・5877) -

廃食用油リサイクル事業

BDF精製装置増設箕輪町は、地域新エネルギービジョンに基づき進めている「協働による廃食用油リサイクル推進事業」で、バイオディーゼル燃料(BDF)の精製装置を町共同作業の家敷地内の作業場に1台増設した。

町内の各家庭から廃食用油を回収し、共同作業の家で精製したBDFを町が購入して「みのちゃんバス」に使用する地球環境にやさしいリサイクル事業。

06年4月の本稼動から1台の装置で対応してきたが、回収する廃食用油の量が増えたことから、新たに1台導入した。

装置は現在使用しているものと同じ。費用は377万5千円。県の元気づくり支援金2分の1補助を受けた。当面は2台の装置を交互に稼動する予定という。

廃食用油は現在、一般家庭、町内の小・中学校、保育園、民間企業8社から回収している。06年度は9200リットル回収し、BDFを6500リットル精製した。 -

第6回飯島町バレー大会

第6回飯島町バレーボール大会が15日、開かれた。町スポーツ連絡協議会バレーボール部、町教育委員会主催。男子6チーム、女子7チームが出場し、町体育館、飯島小学校体育館を会場に、それぞれ優勝を目指して熱戦を展開した=写真。選手は経験者が多く、高さとパワーあふれる本格的なプレーを見せて会場をわかせていた。

上位は次の通り。

▼男子 (1)サクラ飯中(2)しんきん(3)シナプス、高三ズ▼女子 (1)どんぐりB(2)どんぐりA(3)しんきん、本郷 -

おいしい梅漬け、研究しながら

宮田村のJA生活部会加工グループの女性たちはこのほど、村民会館周辺に植えてある梅を収獲。さっそく漬ける作業も行った。

村の農業男性でつくる壮年連盟が10年ほど前に植えた梅の木。同グループは昨年から収獲し、加工技術の習得に励んでいる。

この日は66・5キロを収獲。JA支所に場所を移して、量などを正確に図りながら漬け込んでいた。 -

【石窯パン工房VESTA(ベスタ)代表 中根真輔さん】

店名の「VESTA」(ベスタ)は、ローマ神話の炉、かまどの女神の名にちなんでつけた。6月15日に開店して約1カ月。・スからだに優しいこだわりのパン・スの評判は上々だ。

◇ ◇

愛知県瀬戸市出身。妻の道子さんともども温泉が大好きで、毎週のように日帰りで駒ケ根市周辺を訪れていた。

「きれいな景色、きれいな水。駒ケ根がとても気に入って8年前に越して来た。どうせなら駒ケ岳が見えて山に近い所がいいと、中沢か東伊那に土地を探したがなかなかなくてね。取りあえず小町屋に住んだが、5年前にようやくこの東伊那に土地が見つかって移り住んだんだ」

だが、勤め先は瀬戸市のまま。駒ケ根近辺に職を探したが思うような仕事がなく、二重生活が数年間続いた。

「パン作りは以前から夫婦共通の趣味だった。実は東京に住む孫が卵アレルギーでね。食べられない物が多くてかわいそうだから、卵や牛乳を使わないパンを工夫して作っては送っていたんだよ」

「ふと世間を見回してみると、アレルギーやアトピーの子は意外に多いんだね。よし、それならうちの孫だけじゃなく、そんな子どもたちにも安心して食べられるパンを作ろう竏窒ニ思ったんだ」

パン工房を構えることを決意すると、東京に夫婦で通い、職人養成教室で1年間勉強した。一方で起業の勉強も必要だと、伊那商工会議所主催の創業塾を受講するなどして開店の準備を進めた。

「初めは工房だけのつもりだったんだ。注文に応じて作ったり、こっちから売りに行けばいいと思っていた。でもまあ、どうせだから店も開くことにしたんだ。しかし開店に当たって最も心配だったのは場所だね。東伊那の目立たない所だからお客さんが全然来ないかもしれないな、と話し合っていたが、始めてみたら意外に来てくれる。お客さんはこの近辺だけでなく、駒ケ根市全域から来てくれるし、評判を聞いて伊那市からも毎日数人が見える。ありがたいことです」

◇ ◇

ブルーベリー、イチゴ、モモ、リンゴなど、季節ごとの地元産の材料をふんだんに使った30種類以上のパンが店頭を飾っているが、すべてのパンの生地には卵、牛乳、バターや添加物は一切使っていない。小麦粉や塩、砂糖をはじめとする原材料も吟味した国産品。

「そりゃコストは高くて正直痛いが、何よりも安全性を優先したいからね」

石窯は遠赤外線の効果で生地の内側から焼けるのが特徴だ。

「一般的な電気やガスのオーブンは一度にたくさん焼くことができるが、石窯ではそれができない。効率は悪いね。だからたくさん注文が来た時には困るよ。でもそれがうちのこだわりだし、そんな思いはお客さんに伝わっていると実感している。やってよかったなって思っています」

(白鳥文男)

石窯パン工房VESTA(ベスタ)

TEL・FAX81・6057

電話やFAXでの注文もOK。配達も可能。

午前10時縲恁゚後6時。日曜定休。

1310/(月)