-

盆のにぎわい

盆を前にした12日、休暇を楽しむ観光客でさまざまな行楽施設がにぎわい、各地区の墓地では、先祖供養の準備を進める地元住民の姿が見られた。

伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームには、県外ナンバーがずらりと並び、通り雨が降った時間帯には、雨宿りついでに買い物を楽しむ観光客が「とれたて市場」にあふれた。

ブルーベリー狩りは、夏休みに入ってから連日50、60人が訪れる盛況。中心は県外観光客で、名古屋方面の観光客には、中津川インターで高速を降り、木曽を観光した後に権兵衛トンネルを通って伊那側にくる人も多いという。

小黒川渓谷キャンプ場は、15日までキャビン、オートキャンプサイト、フリーサイトが予約で埋まっている。12日の釣り堀は、午前8時半ころから客が来始め、午前中だけでも15組の家族が訪れた。

一方、ますみヶ丘の「ますみヶ丘霊園」には、午前中から花や水、掃除道具を持った家族連れが訪れた。盆に合わせて帰郷した家族も墓参りに訪れており「久しぶりだね」と、昔馴染みとの再会を喜ぶ場面もあった。

##写真(たてよこ) -

盆に向け、各地で花市開催

盆を前に12日、各地で盆花市が開かれた。

上伊那農業高校の花市は、伊那市駅前ビル「いなっせ」と、伊那北駅周辺で開催。上農の盆花は日持ちが良く、量の割りに安く購入できるとあって例年多くの人でにぎわいを見せる。この日も、販売が始まる約1時間前から花を購入しようする人が並び始め、直前には約120人が列をつくった。

花は前日収穫した、アスターやオミナエシ、小菊、トルコギキョウなど。500円と300円の束を約550束用意した。昨年は開花の時期がずれてしまった白い菊も間に合った。

販売開始とともに、準備された花束はどんどんなくなり、約1時間で完売。高校生から花束を手渡された人たちは笑顔で市を後にした。

上伊那農業協同組合(JA上伊那)のAコープ店や農産物直売所14カ所でも盆花市があった。

南箕輪村のファーマーズあじーなには、地元生産者の育てた盆花が並び、早朝から多くの人でにぎわいをみせた。地元の味噌加工組合「伊那華のみそ娘」によるきのこ汁サービスもあった。

Aコープ各店とファーマーズあじーな、中川村のたじまファームでは、13日も盆花市を行う。 -

盆のにぎわい各地で

盆を前にした12日、休暇を楽しむ観光客でさまざまな行楽施設がにぎわい、各地区の墓地では、先祖供養の準備を進める地元住民の姿が見られた。

-

南箕輪村国民保護協議会設置

南箕輪村は11日、国民保護協議会を設置した。会長の唐木一直村長が委員13人を委嘱し、村の国民保護計画の素案を示した。今後、協議会やパブリックコメントなどを参考に計画をまとめ、06年度中に策定する。

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)に基づき、村は6月に国民保護協議会設置条例を制定した。

国民保護計画は▽総論▽平素からの備えや予防▽武力攻撃事態等への対処▽復旧等▽緊急対処事態への対処-の5編で構成。国や県の計画を基に村の特性を盛り込む。

協議会は村議会、消防団、日赤奉仕団、区長会、自主防災会、警察、商工会、農協などの代表で構成。任期は08年8月10日までの2年間。第1回会議では、国民保護法制の概要、村の計画の素案などの説明を受けた。

唐木会長は、「国民保護法は武力攻撃やテロなどから国民の生命、財産を守るために策定された。計画作りのお手伝いをお願いしたい」とあいさつした。

今後は、村報9月号で計画素案を配るほか、役場庁舎内の相談室や村図書館に置き、村ホームページにも掲載してパブリックコメントを募る。第2回協議会は10月に開き、素案を協議する。 -

「赤そばの里」で赤ソバの種まき

箕輪町上古田金原地区の「赤そばの里」で12日、住民有志の会「古田の里赤そばの会」が種まき作業に精を出した。

赤そばの里は昨年まで中箕輪農事組合法人が管理していたが、本年度から町の委託を受け、上古田地区の住民有志による「古田の里赤そばの会」が、観光的な歩道整備や景観整備も含め赤ソバの栽培、管理をする。

この日は、耕作部会の13人が作業。きれいな赤ソバの花を見てもらいたい-と、これまで数回にわたって除草作業をし、数日前には種まきに備えて畑を耕した。4・2ヘクタールの畑に200キロの赤ソバ「高嶺ルビー」の種を準備。種まき機ブロードキャスターでまいたあと、ロータリーで土かぶせをした。

初めての取り組みで試行錯誤しながらだが、「全国的にも知られるようになった地区の観光資源。きれいな花が咲いてほしい」と話し、作業に取り組んでいた。

会は今年4月に発足。会員約70人。耕作、環境整備、地元農産物販売の3部門で活動している。花が楽しめるのは9月中旬から10月中旬の予想で、9月30日、10月1日の2日間は赤そば祭りを予定している。 -

【記者室】伝統文化の心

華道と茶道の先生を取材したときのこと。自宅に伺いまず目に留まったのは、さりげなく生けられた愛らしい花だった。華道は心の部分が90%を占め、迎える客のことを考えて生けるのだと聞いた。部屋の花は、私のために生けてくださったことを知り、お心遣いがとても嬉しかった▼茶道も同じく心の世界で、亭主も客も互いに相手に心を集中し、和して敬い合う。自己中心の傾向が強い中で、子ども達を指導するときは、「相手を第一に思う心を大事にしてほしい」と願っているのだという▼敷居が高いと敬遠されがちな華道や茶道だが、日本の伝統文化の中には日本人が大切にしてきた心が息づいている。相手に心を砕く…。自然にできるようになりたいものだ。(村上記者)

-

「春の高校伊那駅伝」の新コース 距離計測はじまる

伊那市などは12、13日、来年3月からのコース変更を目指す、春の高校伊那駅伝の新コースの距離計測をする。

初日は男子コースを計測。市職員、上伊那陸上競技協会ら約30人がコース上を歩きながら、50メートルのワイヤーで距離を計測。作業終盤になり、天候が崩れて中断するなどあったが、約8時間で終了した。

新しい男子コース(42・195キロ)は市陸上競技場を発着点に、伊那西部広域農道を南へ進み、県道南箕輪沢渡線へ。市駅前ビルいなっせ前を通過し、国道153号線を通り、JA上伊那東部支所を折り返す。

新女子コース(21・0975キロ)は競技場を出発点に、男子コースと同様の順路でいなっせを通過、伊那北信号を折り返し、市街地を通り、西春近柳沢を折り返し、競技場へ戻る。

今後は、それぞれのコースの折り返し地点の設置位置などを調節し、距離を調整。沿線の企業、商店街、地域住民らに変更についての周知もしていく。

13日は女子コースの距離を測定する。 -

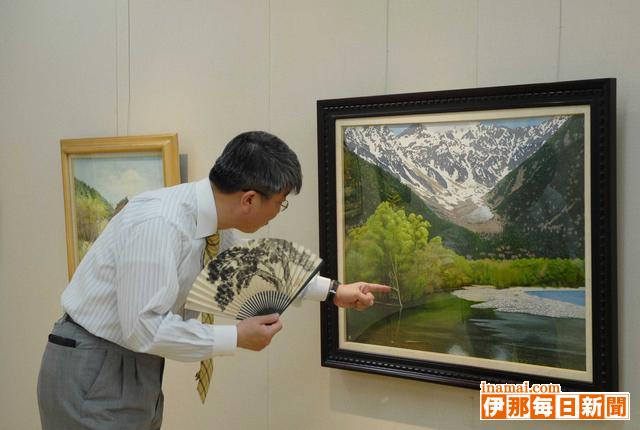

「本松進一・山田宗輔油絵展」 ベル伊那16日まで

「本松進一・山田宗輔油絵展縲恁テ都彩々・光の四季縲怐vは16日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開いている=写真。・ス写真と見紛うほど・スの描写の本松氏、かやぶき民家の作家山田氏の二人展、計約30点を展示販売している。

本松氏は信州取材で手掛けた作品「上高地」「緑風樹林」など数点のほか、「春の嵐山渡月橋」などを出品。山田氏は「朽木村の民家」「美山の新雪」などのほか、「紅葉の赤目瀧渓流」などを並べる。

展示期間中は横山大観、平山郁夫、奥村土牛、片岡鶴太郎らの版画を販売する「蔵出しセール」も同時開催している。

午前10時縲恁゚後6時30分(最終日は午後4時) -

「いいじまはないち」にぎわう

飯島町の「いいじまはないち」(わが町は花で美しく推進機構主催)が12日、上の原のJA上伊那果実選果場で開かれた。翌日の盆入りを前に、仏様に供える盆花を買い求めようと、町内外から大勢が訪れ、色とりどりの花々をじっくりと品定めして買い求めた。

「はないち」は今年で17回目。シマカヤやオミナエシ、アスター、リンドウ、トルコキキョウ、テッポウユリなどを束ねた大、中、小、単品の花束4種類を用意した。花は全体で約40種類1万5千本余。

会場では小中学生のボランティアも大活躍、ばら売りの本数を数え、計算票に記入するなど、かいがいしく、販売を手伝っていた。

また、五平もちやたこ焼の出店、モモやスイカ、野菜の販売もあった。

関係者によると、今年はボリウムのある850円の束が人気で、飛ぶように売れたという。 -

伊藤允子さん(62)

「完成した時の喜び、作品をほめてもらった時のうれしさ。子どもから大人まで気軽に楽しめるアート」-。

14世紀のイギリスの学術書から誕生した「3DBООKS(飛び出す絵本)から始まった3Dアート。4、5枚のカードをカットし、遠近法により、除々に立ち上げ、立体感を出す、アメリカ生まれの今、注目の自分で創るインテリアアート。

◇◇

東京都出身。1980年、3Dアートの第1人者、藤井理恵さんの作品展で藤井さんに出会い「やってみないか」と誘われ、軽い気持ちで体験教室に。時間内に完成出来なかった作品を、藤井さんはきれいに組み立てて自宅に届けてくれた。「そこまでやってくれるなら」と、藤井さんの熱意にほだされ、教室に通うようになった。藤井さんは初めて会った時から、3Dアートの担い手にと白羽の矢を立てていたようだ。

最初はアメリカの風景画の作成が中心で、「作る以上はおかしな物は作れない」と真剣に作品づくりに励んだ。「子どもがなく、夫婦2人でのんびり暮らしていたため、カルチャースクールの講師になろうという欲は無かった。しかし、いい作品を作ろうという気持ちはひと一倍あった。他人との競争でなく、自分の感性の生かした作品を作りたいと思った」。

89年に講師に、92年にはアメリカ本部の講師になり、日本橋三越の文化センターの講師に迎えられた。翌年はよみうり日本テレビ文化センターからも声がかかった。「カルチャースクールは夢を追うもの。生徒さんは優雅に楽しくやりましょうという奥様方がほとんどで、講師も生活感がない方が喜ばれた」。

背伸びしない、自然体で教えるセミナーは、生徒に好評。感性豊かで、格調高い作品は高く評価され、追っかけのファンができるほどになった。

97年独立しアトリエ・ミミパンソンをオープン。スタッフ5人を抱え、のんびりと楽しく教えていた。

そんな時、夫の和男さんは定年を機に第2の人生は田舎暮らしをしようと提案。「そんなに長野県に行きたいのなら、一緒に行ってあげよう」と、土地を探し、03年中川村に家を建て、移転した。「中川村のみなさんはいい人ばかり。後から来て、お仲間に入れていただき、みんなと仲良く暮らせてうれしい」。

現在、自宅(アトリエ・ミミパンソン)と中川村田島のア・ラ・ソンテなかがわで3Dアートを教えている。

詳細は伊藤さん(TEL88・4858)2人暮らし。大口国江

) -

南箕輪村せせらぎサイエンス

南箕輪村の「せせらぎサイエンス」が12日、村民センターであり、2組6人の親子が大泉川などにいる水生生物を観察して水質を調査し、川の環境保全について考えた。

子どもたちは講師の県自然観察インストラクターの征矢哲雄さんから話を聞き、水質調査の方法や、川の環境保全を訴えたビデオを観賞した。

降雨のため現地観察は中止となったが、職員が採取してきた天竜川との合流点近くの大泉川下流域と車沢川に注ぎ込む湧水(ゆうすい)に生息している水生生物を調査し、同時に水素イオン濃度(pH)も調べた。

いずれも「きれいな水」と判定できる生物が多く、大泉川はカワゲラやカワニナの種類が中心で、湧水はサワガニやガガンボなどを確認できた。子どもたちはさまざまな生物を目にすると、夢中になって調べていた。

夏休みを利用して埼玉県から帰省し、母親らと4人で参加した小学2年の高木啓大郎君(7)は「いろいろな虫や幼虫が見られてよかった。初めて見る虫とかも多くて楽しかった。虫から川のきれいさがわかるなんてすごいね」と話した。 -

B&G海洋センター開放

真夏日が続くなか、伊那市が管理運営する高遠湖畔の「B&G海洋センター」が10、11日、無料開放され、帰省や観光で訪れた親子連れらが、カヌーやミニヨットなどを楽しんだ。

通常は予約制で、1時間ごとに料金設定しているが、大勢の人が訪れる夏休みシーズンに合わせて、同海洋センターを知ってもらう機会に、毎年この時期に無料開放日を設けている。指導員の手ほどきで、カヌーやミニヨット、手こぎボートが体験できるとあって人気を集める。今季は7月の豪雨の影響で流木が湖面にたまり、一時営業を休止する事態になったが、5日に再開した。

カヌーに挑戦した親子は乗り始めはバランス取りに悪戦苦闘したり前進できずにいたものの、除々にコツをつかんで満喫していた。

東京都から小学生の子ども2人と夫婦で訪れた神宮康廣さん(38)家族は「天気も良くて気持ちがいい」と喜んでいた。 -

伊那市の災害対策本部が解散

伊那市は11日午前9時、梅雨前線の影響で19日に設置した災害対策本部を解散した。

災害復旧にかかわる補正予算の専決が済んだため。

補正予算は2億4100万円。緊急対応として林道の崩落や耕地の土砂除去、殿島橋(歩行者専用)の一部落下に伴う小中学生のスクールバス運行委託料などを盛った。

本格的な復旧費は査定が済んでから予算編成する。 -

学童クラブでニュースポーツ楽しむ

箕輪町の学童クラブ東部教室で9日、児童が箕輪東小学校の体育館でニュースポーツを楽しんだ。

夏休み中の学童クラブ東部教室は東小体育館が会場で、東小、南小、北小の児童が通っている。この日は1年生から5年生まで33人が利用。朝の勉強を終えた後の昼食までの時間に、町教育委員会の職員が訪れ、ニュースポーツを指導した。

ゲームは、キンボールに使う風船の玉での大玉送りや押し相撲と、ドッジビー。大玉のゲームでは、児童が2チームに分かれ手をつないで輪になり、大玉が地面に落ちないように頭や手、足などを使って打つ回数を競ったり、1対1で大玉をはさんで押し合い、線の外に押し出す相撲に熱中。キャーキャーと歓声を上げて楽しんでいた。

学童クラブ中部教室でも8日にニュースポーツをした。 -

駒ケ根市安楽寺で施餓鬼法要

先祖の霊が帰るといわれるお盆を前に11日、駒ケ根市の安楽寺で恒例の施餓鬼(せがき)法要が営まれた。市内全域の檀家から約500人が本堂に集まり、16人の僧侶の読経が響く中「南無阿弥陀仏」と念仏を唱えながら手を合わせて焼香し、先祖の霊を慰めた=写真。法要を終えた参加者らは僧侶がまいた散華(さんか)と呼ばれる仏の絵を描いた札や塔婆、小旗などを大切そうに抱えてそれぞれの家路についた。

施餓鬼は地獄で苦しむ餓鬼に施しをするための法要だが、人への思いやりや先祖への感謝の気持ちを忘れないよう、お盆に合わせたこの時期に行われることが多い。 -

駒ケ根市に新ALT着任

駒ケ根市は前任者の任用期間満了に伴い、市内の小中学校で児童・生徒に英語を教えるALT(外国語指導助手)に、英国ポーツマス出身のマシュー・チャールズ・リトルさん(21)を新たに採用した。10日、市役所教育長室を訪れたリトルさんに中原稲雄教育長が人事通知書を手渡し「日本の子どもたちは外国に比べて引っ込み思案。どうかその心を開いてほしい」と笑顔で要望した=写真。リトルさんは土産に持参した英国のカレンダーをプレゼントした。任用期間は07年8月までの1年間。再任用もある。

リトルさんはヨーク大学で英国史を学んで卒業。日本の文化、歴史などに深く興味を持ち、JETプログラム(語学指導等を行う外国青年招致事業)により来日した。将来は教師を目指すといい、英国でアシスタント教師をした経験もある。趣味はハイキングやバドミントン、サッカー、テニスなど。日本語は今のところ少し話せる程度。 -

中体連出場選手があいさつ

全国中学校体育大会の陸上競技大会(香川県、18縲・1日)に出場する赤穂中学校の女子400リレーチームと男子110メートルハードルの森雅貴君、新体操大会(17縲・0日、徳島県)に出場する同中新体操クラブの選手らが10日、市役所保健センターを訪れ、中原稲雄教育長らに出場のあいさつをした。選手らは「優勝できるよう頑張りたい」「出場だけで満足せず、精いっぱい戦いたい」「いい結果が報告できるよう、悔いのない試合をしたい」などと決意を語った=写真。中原教育長は「出場は学校や市民にとっても極めて名誉なこと。コンディションを整えて当日は精いっぱい頑張って」と激励した。

出場選手は次の皆さん(カッコ内は学年)。

◇陸上競技大会(香川県、18縲・1日)▽共通女子400リレー=松井萌(3)大場沙奈(3)中村夕貴(1)赤羽優希(3)アルッガマゲ左諭(2)高山理奈(2)▽男子共通110メートルハードル=森雅貴(2)

◇新体操大会(17縲・0日、徳島県)=笠原基衣(3)北ノ原舞美(3)小町谷梢(3)安藤由香(3)小林佳奈(3)清水累衣(2)小原ちあき(2)唐澤紗希(1) -

南箕輪村議会臨時会

災害復旧費など補正予算案可決南箕輪村議会臨時会は11日開き、7月豪雨災害の復旧費などの一般会計補正予算案を原案通り可決した。

補正予算は、歳入歳出に各55万5千円を追加し、総額を41億9368万円とする。

歳出は7月18、19、21日の災害対策にかかった費用で、主なものは要介護者の村社会福祉協議会への避難委託料13万円、土のう積みなど道路維持委託料642万2千円、防災無線バッテリー購入費10個分で14万2千円、土のう袋などの消耗品や非常用食糧材料費15万6千円、農林施設災害復旧費56万円、公共土木施設災害復旧費628万3千円など。予備費1322万8千円の減額。

唐木一直村長は開会あいさつで、城南物産(本社・南箕輪村神子柴、埋橋常人社長)及び埋橋常人氏と南箕輪村の井戸水汚濁の損害賠償請求訴訟和解金支払いの問題で、東京高等裁判所が6月26日に城南物産と埋橋氏の控訴を棄却した件について、「上告期限までに上告がなく、判決が確定した。前(井戸水汚濁)の裁判も含め9年余の争いが解決したことはありがたい」と話した。

県知事選挙で初当選した村井仁氏については、「市町村との連携による活力ある県政を期待する。改革が後戻りすることのないよう望む」とした。 -

南箕輪村全職員が滞納整理

南箕輪村は10日、全職員による滞納整理を始めた。05、06年度に新たに滞納となった村税、保育料、介護保険料、下水道使用料などを対象に31日まで取り組む。

全職員による滞納整理は05年8月と12月に続き3回目。職員77人が従事する。昨年12月の滞納整理では、140万円余を収納した。

今回の整理対象となる05、06年度の新たな滞納は、村税207万6500円(66件)保育料31万1400円(4件)国保税149万8600円(29件)介護保険料14万4050円(33件)下水道使用料14万8615円(18件)農集使用料7500円(1件)。

重要な財源の税収は、05年度決算額18億8千万円(一般会計)で過去最高額を収納したが、滞納額も年々増加しているという。滞納整理については、8月3日にあったパートナーシップみなみみのわと村理事者の懇談会でも、税負担が不公平にならないよう滞納整理強化を求める声があった。

05年度末の滞納額は1億9624万6千円。内訳は村税1億2073万4千円、保育料321万円、国保税6672万3千円、介護保険料155万9千円、公共下水道使用料237万8千円、農集使用料164万2千円。 -

子育て学級でバルーンアート

箕輪町公民館の子育て学級は10日、10組の親子が丸い風船に顔を書いたり、長い風船で花を作るなど、バルーンアートを楽しんだ。

南箕輪村在住の宮本千秋さんがゾウ、カタツムリ、ウサギ、カメなどを風船で鮮やかな手つきで作り上げた。子どもたちは、出来上がった風船の動物が出てくる童謡「ぞうさん」「かたつむり」「うさぎとかめ」を元気よく歌った。

お母さん達は、長い風船で花作りに挑戦した。「割れそう」「怖い」などと言いながら何とか作り上げると、子どもが自分の顔やキャラクターを書いた丸い風船を先端に取り付けた。子どもたちは顔風船のついた花を手に嬉しそうに走り回っていた。

バルーンアートにちなんで、「ふうせんくまさん」などの絵本の読み聞かせもあった。 -

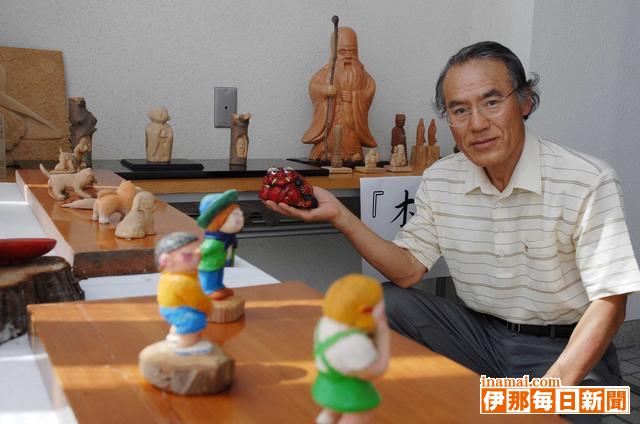

西村克己さん 初の木彫展

趣味で木彫に取り組む、伊那市西春近の西村克己さん(67)の初個展は22日まで、西春近郵便局で開いている。柔らかな表情の人形などを出品、木の温もりを感じる作品に利用者が和んでいる。

20年前、テレビで木彫りの講座番組を見たのがきっかけ。自分でも出来そう竏窒ニ、教則本で学び、独学で作品づくりに取り組んでいる。同地域に住む知り合いの木彫家の誘いで、公共の場で初めて作品展を開いた。

七福神、犬、能面、子どもなどを題材に、仏像の写真集や旅行先の土産品を見本に手掛けた木彫り28点を出品。幅広い大きさの作品の中には、高さ5センチほどの小品もあり、細かな作業がうかがえる。

マツ、ヒノキ、イチイなどの材料は、河原にある流木、自宅の立木の枝などを利用。木材によって木目、色合いに違いがあり、見比べて楽しむこともできる。

作品を手掛ける時は「飯も忘れるくらい」に集中して作業、特に人物などの表情には多くの時間を費やしているという。

西村さんは「『細かく彫ってあるな』という気持ちが伝わればうれしい」と来場を呼び掛けている。 -

盆花市にぎわう

中川村田島のたじまファームで11日から13日まで盆花市が開かれている。13日の盆入りを前に、先祖の霊に供える盆花を買い求めようと、町内外から大勢訪れ、色とりどりの花々をじっくりと品定めして、2束、3束買い求めていた。

シマカヤやオミナエシ、アスター、キク、テッポウユリなどを束ねた大束は500縲・00円。オミナエシやススキ、アスターなど単品も多数用意し、格安で販売している。

また、盆棚用の盆ござ、アカシも並べた。 -

いいじまはないちに向け、花束づくり

飯島町の「わが町は花で美しく」推進機構(花機構)は「第16回いいじまはないち」を12日午前8時30分から、JA上伊那飯島果実選果場で開く。前日の11日朝から、役員や農村女性グループ、ボランティアなど約30人が参加し、はないちで販売する花束づくりをした。

花束はシマカヤやアスター、鉄砲ユリ、リンドウ、菊類など10本余を束ねたボリュームのある850円の束を中心に、本数や内容で500円、300円の束など合わせて千束を用意した。

参加者は伊南地区から集花、下葉処理や水揚げをしたシマカヤ、オミナエシ、菊、アスターなどをバランスよく組み合わせ、花束づくりに精を出した。

花束や10数種類のばら売りのほか、オープンマーケットもあり、五平もちやおやき、たこやき、野菜、果物、漬物などが並ぶ。

関係者によると「開花が遅れ、間に合わなかった花もあるが、ボリュームがあり、お買い得」と話していた。 -

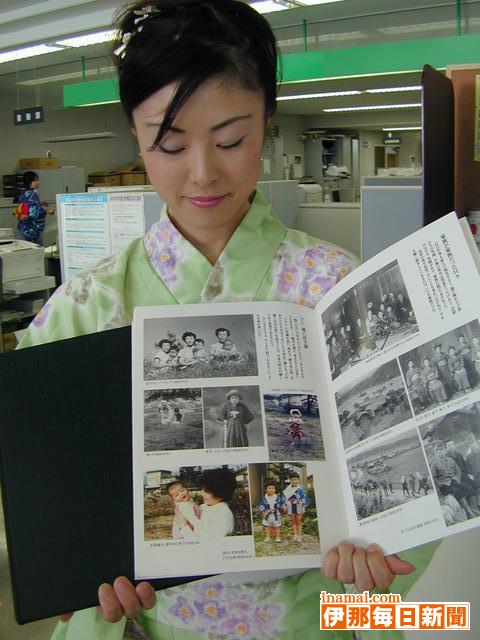

JA上伊那、「わが家の思い出写真集」製作サービスを開始

家にある写真を使ってわが家の思い出写真集を作りませんか竏秩B上伊那農業協同組合(JA上伊那)は10日から、「わが家の思い出写真集」製作サービスを開始した。

デジタルカメラの普及と共に、家族の思い出写真を手軽に撮影できるようになったが、こうした写真は整理されないまま各家庭で放置されていることも多い。また、祖父母の時代に撮影した貴重な1枚が目に触れずに保管されていることもあり、家族の歴史を刻んだこれらの史料を一冊にまとめ、子や孫へと家族の歴史を伝承していってもらおうという試み。

利用者が用意した家庭の写真をもとに、JA上伊那の専門家がその家庭だけのオリジナル写真集を編集する。希望に応じ、一枚一枚にコメントを添えることなどもできる。

製品はA4判(カラー)で、注文冊数は30冊、20冊のいずれかで受け付ける。布クロス・箔押しの上製本と表紙カバー付きの並製本があり、上製本は30冊で31万9500円(1冊当たり1万650円)、20冊で29万9千円(1冊当たり1万4950円)。並製本は30冊で24万9千円(1冊当たり8300円)、20冊で23万2千円(1冊当たり1万1600円)。

問い合わせ・申し込みはJA上伊那生活部生活外務課北部店(TEL0120・97・3355、79・1570)、中部店(TEL0120・97・2223、76・1941)、南部店(TEL0120・97・0088、81・1116)へ。 -

「オアシスパト」が活動開始

青色回転灯を装備した車で子供たちの安全を見守る、自主防犯ボランティア「こどもを守るオアシスパトロール隊」が活動を開始した。11日、伊那署玄関ロータリーで出発式があり、巡視の自動車25台、隊員約60人がパトロールに出発した。

子どもを守る活動に積極的に参加しよう竏窒ニ、県自動車整備振興会伊那支部の署管内の25業者65人が7月上旬、隊を発足。全国の自動車整備振興会の中では初の試みとなった。

隊では青色回転灯、啓発のマグネットシールを車に設置し、各事業所ごとが自主的に近くの学校の登下校時に合わせ、通学路を巡視する。パトロール中の様子は活動日誌として、伊那署へ報告する。

出発式で杉本廣志隊長は「犯罪を未然に防止し、地域の安全を守ることを誓う」とあいさつ。小嶋惣逸署長は「皆さんの熱い気持ちを結集し、積極的で息の長い活動を」とした。 -

高遠町、長谷で地域協議会発足

伊那市の高遠町、長谷で地域協議会が発足し、10日夜、それぞれ初会合を開いた。小坂樫男市長が委員に委嘱書を交付。正副会長を選出し、市側から地域協議会の運営要綱や機能と役割、本年度の主要事業などの説明を受けた。

地域協は地域自治区単位で設置し、地域づくりの問題を諮ったり、地域の意見を集約して市政に反映させる。また、市のまちづくり計画など各種計画や予算に係る重要事項などを協議して市に提言をする。

委員は任期4年の非常勤特別職。区をはじめ、農業や商工業などの各種団体代表者に加え2人の公募枠による15人で構成する。高遠町の地域協では会長に長藤の北原和門さんを、長谷は窪田清彦さんを選任した。

高遠町の会合で、小坂市長は「地域の代表で組織するため責任は重い。地域の声を広く取り入れることがこれからの地方自治の本旨と思う。地域、伊那市全体の発展のために建設的な意見を出してもらいたい」と呼びかけた。

伊東義人地域自治区長は「(地域協議会は)周辺部の寂れなど住民の不安を取り除く手段。地域エゴを出さず、バランスのとれた一体的なまちづくりのため住民の声に耳を傾け、円滑に進められるように尽力いただきたい」と述べた。

長谷の会合で宮下市蔵地域自治区長は「高齢化率38%で、農林業も低迷している。自ら知恵や力を出し、長谷が伊那の山村、水資源地域として歴史・文化を守り、発展するように取り組んでいきたい」とあいさつ。

地域協議会の役割について、委員から「市長の諮問を受けて審議するのと、長谷の声を吸い上げ、市政に反映するのは同等のもの」と望む声があった。

次回は高遠町が8月30日、長谷が8月下旬縲・月下旬に予定し、具体的な協議に入る。 -

豪雨による土砂撤去進まず、宮田養魚場が早期対応を要望

7月の集中豪雨で、大量の稚魚が流出する被害が出た宮田村新田区の天竜川漁協宮田養魚場だが、場内脇を流れる桐の木沢の土砂の撤去が進まず頭を悩ませている。業務や流域の安全上の観点から、早期の撤去を村や県に要望。被災後の対応責任の所在の難しさを伺わせているが、村は「今回の部分は災害復旧にあわせて撤去していきたい」としている。

養魚場を横切って流れる桐の木沢だが、豪雨で氾濫。場内最東部にあったいけすが浸水し、稚魚3万匹が流出した。

いけすの周囲は今も泥が堆積し、通常少ない水量もひかない状態。

桐の木沢は一時的にバイパスを作って仮復旧させているが、その一部は下流の山林にも流れ出している。

同養魚場は「土砂が残っている以上、雨が降ったら再び増水する可能性もある。我々の魚を守るだけでなく、全体のこととして村に早く対応してほしい」と求める。

村は今後災害査定を受けて、桐の木沢全体の復旧とあわせて土砂を撤去する予定。 -

宮田村が豪雨災害応急費用などを追加補正

宮田村議会臨時会は11日開き、7月の集中豪雨で発生した土砂崩落や流入による復旧費用など986万3千円を追加する一般会計補正予算案を全会一致で議決した。ただ、今回分は、土砂の除去など応急的に実施した工事分のみ。治山や道路など本格的な復旧に向けては調査が続いており、9月議会以降にさらに追加補正する。

林道寺沢線、小三沢線の土砂除去で299万8千円。村道や河川の土砂除去、対策で599万9千円を予算化した。

また、本年度から3年間で整備する村防災行政無線通信施設の整備工事の契約締結についての議案も可決。

総事業費9240万円で、パナソニックSSエンジニアリング中央事業本部に請け負わさせる。

現在使用している機器が24年経過して老朽化。あわせて国が進めるアナログからデジタルへの移行も図る。

集落センターなどに設置する子局19局のうち13局は、役場内に設ける親局と双方向通信できる「アンサーバック機能」を備える。

災害発生時に電話回線などが寸断された場合でも、独自の通信網として役場と各地区を結ぶことになる。 -

宮田、豊田のマレット同好会が初の交流会

宮田村マレットゴルフ同好会と、愛知県豊田市河合池マレットゴルフクラブ(通称・かるがも会)の初の交流会は11日、同村マレットゴルフ場で開いた。同ゴルフ場は7月の集中豪雨で被災したが、同好会員の尽力で早期に復旧。快適な環境の下、40人がプレーを楽しみ、両市村の絆も深めた。

かるがも会メンバーの北澤友春さんは宮田村北割区出身。そのような縁もあり、ここ数年、両会は相互に宮田村、豊田市へ遠征している。

今までは個人戦の大会参加だけだったが、もっと会としてのつながりを深めようと、交流会が実現した。

一緒にラウンドする両会各2人計4人でチームを構成。所属する会の枠を越え、和気あいあいとプレーした。

「懐かしいふるさとの信州で、宮田、豊田の仲間と一緒にプレーできるのは感無量」と北澤さん。

村同好会の森田孝司会長も「新たな交流がうまれ、みんな楽しんでいる。夏は宮田、冬は豊田に出かけるなど、交流を継続していきたい」と話した。

先月の集中豪雨では、土砂流入などで12日間営業休止した村マレットゴルフ場。

しかし、村同好会員の懸命な復旧作業により今月1日には再開。以前と同様に林間コースが保たれている。

かるがも会のメンバーは、快適なコンディションに驚き、「素晴らしいコースですね」と感嘆の声をあげていた。 -

春富中3年の松澤君が総体陸上棒高跳びで全国出場

第33回全国中学校体育大会陸上競技大会(18竏・1日、香川県)の棒高跳びに出場する伊那市立春富中学校3年の松澤ジアン成治君(14)が10日夕、市役所の小坂樫男市長を訪問し、大会に向けて意欲を示した。

松澤君は7月に松本市であった県大会で、県中学校記録に並ぶ4メートル20を跳んで優勝。同時に全国標準記録(4メートル)を上回り全国大会への出場権を獲得した。今月8日、富山県での北信越大会でも同じ記録で優勝を飾った。

松澤君は小学校のときに80メートル障害で全国大会を経験。中学から棒高跳びに挑戦し、1年で県内の同学年のなかでトップ、2年でも北信越大会に出場するなど活躍している。

自己最高記録は4メートル20だが、練習では全国の優勝ラインと言われている4メートル70を記録しているといい、上位入賞の期待も高い。陸上部顧問の遠山正洋教諭は「全体のバランスがいい。30年ほど各地で棒高跳びの指導をしてきたが非常にいい選手」と高く評価する。

全国大会に照準を合わせた練習をこなしてきたが、現在は腰や足などの故障から休養して、コンディションを調整している。「優勝を狙える位置にいると思っている。最後まで諦めず、全国制覇を目指したい」と意気込みを語っていた。

1712/(水)