-

後期基本計画を答申

中川村総合計画審議会(北島文憲会長)は16日、役場で村から2月14日付けで諮問があった「中川村第4次総合計画・後期基本計画(06年-09年)」について、意見を付記し答申した。

意見は▽厳しい財政環境の中でも、計画達成のため一層財源確保に努力を▽住民が参加しやすく、住民の声が十分反映できる環境の整備を▽村民と行政が一体になって、各種施策を総合的かつ効率的に推進し、目的が達成できるように努力を-と要望した。

曽我村長は委員の労をねぎらい「これから先の大事な4年間、議会をはじめ村民と一緒に、もっと村がよくなるように頑張りたい」と述べた。

答申を受け、村長が後期基本計画を策定、村議会全員協議会で説明する。

後期基本計画(06-09年度)は、「快適で健やかな暮らしを楽しめるむら」「豊かな自然と風格のある景観を満喫できるむら」「新たなふれあいと躍動を創出するむら」-を基本理念に(1)みんな健やか(2)快適環境(3)彩り文化生活(4)もしもの備え(5)ふるさと実感(6)中川エコ(7)生活パートナー(8)智恵と技術をつなぐ(9)広がる,結い,の和の9プラン(9章)で構成した。

審議会は2月14日から全3回開き、村の諮問案について、第1章から順に、1字1句まで慎重に審議した。 -

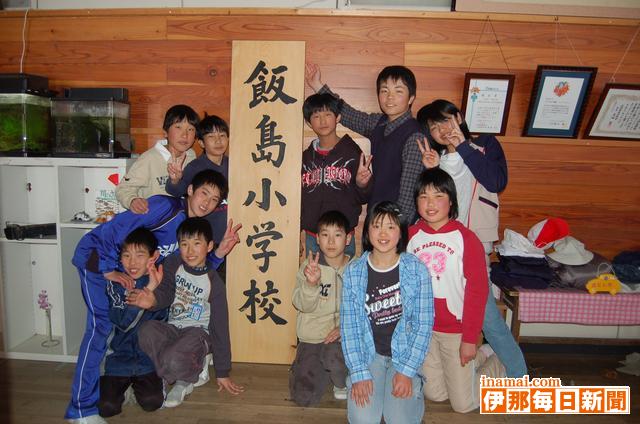

卒業記念品は学校の表札

飯島町の飯島小学校6年生71人は卒業記念品として学校名表札を寄贈する。

現在の表札は88年度卒業生が寄贈したもので、長年の風雨にさらされ、「飯島町立飯島小学校」と書かれた字が薄くなったため、新調して記念品として残すことにした。

幅42センチ長さ180センチの木曽ヒノキに大沢教育長が「飯島小学校」と揮毫し、表面処理した。

裏面には学級ごと児童、担任教諭が自分で氏名を記した。

名前を書くに当り、児童らは大沢教育長に氏名の手本を書いてもらい、1週間、真剣に名前の練習をし、表札に書いた。

吉田勝美教諭は「板に書く時は、子どもも私もビリビリするほど緊張した。それぞれ個性のある良い字で書かれている」と話していた。 -

南箕輪村「担い手」育成対策第2回懇談会始まる

南箕輪村「担い手」育成対策の第2回懇談会が15日夜、村内4会場で始まった。村営農センター地域「担い手」育成総合支援協議会は17日までの3日間に全11会場で懇談会を開き、第1回懇談会の意見集約、農業に関する意向調査結果、村の対応策を示し懇談する。

村の対応策は、目指すべき方向に集落営農を挙げ、「楽しい、効率的な低コスト農業を目指す」。新しい集落営農組合「まっくんファーム」のイメージは、06年に集落営農組合を結成し、5年後に地域の合意形成のための非経営法人と実作業をする経営法人の2つの農事組合法人を組織する。

今後は、4月上旬に集落営農組合準備委員会を設置し、準備委員会や集落懇談会を開き、本年秋ころの集落営農組合設立を目指す。

北殿公民館での懇談会では、「効率化を考えるとほ場整備ができないと難しいが、村の場合はそうはいかない」「村にあった先進事例のほ場を見て参考にしたほうがいい」などの意見があった。 -

南箕輪村議会3月定例会閉会

南箕輪村議会3月定例会は16日、委員会に付託していた総額40億6千万円の06年度一般会計予算案、大芝公園等関連施設など指定管理者の指定、条例改正など27議案と意見書提出の発議を可決、議員報酬に関する条例改正の発議を賛成少数で否決し閉会した。

議員報酬は現在5%減額している。発議は議員報酬を06年度に規定の報酬月額から5%減額する内容だが、賛成少数で否決した。

請願・陳情は、出資法の上限金利の引き下げ等「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める請願書は採択、「公共サービスの安易な民間開放は行わず、充実を求める意見書」提出に関する陳情は不採択だった。

指定管理者の指定、期間は次の通り。

(1)大芝公園等関連施設=村開発公社(2)村民体育館=NPO法人南箕輪わくわくクラブ(3)村社会福祉施設=村社会福祉協議会(4)村シルバーワークセンター=伊那広域シルバー人材センター-。期間はいずれも06年4月1日縲・0年3月31日

▽田畑児童公園、田畑交通公園=田畑区▽神子柴公園=神子柴区▽大泉公園=大泉区▽久保公園=久保区▽北殿駅前公園=北殿区▽南殿親水公園=南殿区-。期間はいずれも06年4月1日縲・6年3月31日 -

箕輪町有形文化財、無量寺の「木造聖観音菩薩立像」「木造地蔵菩薩立像」

町教委が県宝の指定申請へ箕輪町教育委員会は、町有形文化財に指定している北小河内の無量寺所有「木造聖観音菩薩(ぼさつ)立像」と「木造地蔵菩薩立像」の県宝の指定申請をする。16日の町教委臨時会で決定した。

聖観音菩薩立像と地蔵菩薩立像は、無量寺の本尊である国重要文化財「木造阿弥陀(あみだ)如来座像」の脇侍。80年1月29日に町有形文化財に指定、本尊と共に放光殿に安置している。

05年10月17日、県文化財保護審議会委員2人による調査があり、06年1月の町教委定例会で県宝の指定申請について町文化財保護審議会に諮問した。2月24日、申請について無量寺の中川弘道住職や総代、地元区長の同意も得た。

臨時会で、審議会の「県宝にふさわしい物件」と判断し、町教委が県宝の指定申請をすることに「異議ない」との答申を受け、申請することに決した。

聖観音菩薩立像は像高133・4センチ。地蔵菩薩立像は像高129・1センチ。共にヒノキ材、彩色。

調査によると、両像は像高がほぼ同じこと、作風の共通性から、セットとして同時に作られた一具同作で、平安後期12世紀後半ころの制作とみられる。「阿弥陀如来座像」との一具性には若干疑問があるが、三像は同じ平安後期の作に間違いないという。両像は地方作だが平安後期の典型的な作風を示し見応えがあり、「一具の観音・地蔵の数少ない遺例としても貴重」としている。 -

箕輪中卒業生に庄内地区から花束の贈り物

箕輪町と「友好交流推進協定」を結んでいる静岡県浜松市の庄内地区から16日、箕輪中学校3年生に卒業祝いの気持ちを込めた春の香りいっぱいの花束が贈られた。

毎年恒例の花束贈呈。庄内公民館長、庄内地区箕輪町交流協会役員ら8人が、色鮮やかなガーベラと甘い香りを放つフリージアの花束を持って町役場を訪れた。

17日に卒業式がある3年生253人を代表し学年協議会役員3人が花束を受け、副会長の松田翔君(15)が「素晴らしい花束を頂き感激している。心から感謝申し上げる。支えてくださった皆さんの思いを胸に、この花のようなきれいな花を咲かせたい」と礼を述べた。

同協会の中山憲次副会長は「卒業のお祝いに、ささやかだが庄内の花を贈ります。庄内の人の気持ちをお受け取りください」と会長メッセージを伝えた。

平沢豊満町長は「花に庄内の人の気持ち、温かさ、太平洋岸で育ったにおいがたくさん詰まっている。庄内の皆さんの気持ちを中学生一人ひとりが理解し、立派な社会人に育つよう頑張っていきたい」と感謝した。

庄内地区からは22日にも、町内小学校卒業生231人、保育園卒園児252人のために花束が贈られる。 -

巣立ちの時 卒業シーズン

高遠中は町立として最後

小中学校も卒業シーズンを迎えた。高遠町の高遠中学校(原弘幸校長)は17日、69人(男36、女33)の生徒が学びやを巣立った。

在校生や保護者らが見守る中、原校長が卒業証書を手渡し「それぞれ自分で決めて進むこれからの道のりは平たんだけでなく、乗り越えなければならない困難なときが来ると思うが、決してあきらめなければ道は切り開ける」と激励した。

伊東義人町長は市町村合併にふれ「町立としては最後の卒業式。これまで築きあげてきた校風は後輩たちに引き継がれ、新たな歴史とともに発展していく」と、はなむけの言葉を送った。

卒業生代表で藤木真太郎君が答辞。「楽しいことも辛いことも踏まえ、心身ともに成長できた3年間だった。これからはさまざまなことがあると思うが、中学校生活の思い出とともに友人や先生方、家族らの励ましの言葉を思い出し、目標に向けて努力していきたい」とした。

帰り際、卒業生は恩師や友人らと言葉を交わし、思い出の中学に別れを告げた。

この日は、伊那市の春富中、南箕輪村の南箕輪中でもあった。 -

保科正之ドラマ化署名に新宿の民踊連盟1万人分協力

旧高遠藩主・保科正之公のNHK大河ドラマ化実現に向けて署名活動を展開している高遠町に15日、町と友好提携を結ぶ東京都新宿区の民踊連盟が訪れ、1万602人分の署名を届けた。

民踊連盟の田中早苗理事長が町役場の伊東義人町長を訪ね、「夢が実現され、放映が可能になったときには楽しく見させてもらいたい」と手渡した。

伊東町長は協力に感謝し、「人口7千人の町から21万を越える輪が広がった。今後も火を絶やさないように進めていきたい」と述べた。

町は新宿区と提携して今年で20年目を迎えるが、民踊連盟は当初から町の夏祭りに参加している。町が昨夏の祭りの際に、連盟に署名の協力を求めると、連盟は連盟内だけでなく都内の踊り仲間に声をかけるなど広く集めたという。 -

大芝高原音頭アレンジ曲に使う園児らのかけ声録音

南箕輪村の西部保育園で16日、「大芝高原音頭」のアレンジ曲に加える園児たちのかけ声を録音した。

老若男女が踊れ、若者にも受け入れられる飽きのこない曲を目指したアレンジ版は、よさこいソーランをイメージしたアップテンポ調。拍子木、太鼓などの音を加え、オリジナル性も出した。

出来るだけ多くの人にこの曲に携わってほしい竏窒ニの思いから、曲に加えるかけ声には、村民の声を使うこととなり、大芝高原に一番近く、なじみのある西部保育園にも依頼。年長園児22人が参加した。

曲のアレンジを手掛ける岡谷市の総合企画運営会社「サクセス」のメンバーは、「まっくん」の着ぐるみで園児たちの関心を引き付けながら曲をはじめる時の「よっ」というかけ声や「そうりゃ」という合いの手を録音。園児たちもメンバーの楽しい誘導にこたえ、大きなかけ声を返した。

園児のかけ声は21日に録音する一般や小学生のかけ声と合わせてアレンジ版に加える。

曲は3月中に完成させ、4月中旬以降に一般にも公開する。今後は振り付けも検討していく予定。 -

かんてんぱぱで伊那と木曽の工芸作家展

権兵衛トンネルの開通を記念して16日、伊那側、木曽側を代表する工芸作家6人による「伊那と木曽の工芸作家展」の第1シリーズが伊那市西春近のかんてんぱぱホールで始まった。それぞれの個性がいきたさまざまな工芸作品が訪れた人の目を楽しませている。

展示会はシリーズ構成で、伊那側、木曽側の作家が1人ずつペアを組み、3シリーズを展開する。各作家の個性を見られるように配慮し、会場は個展形式になっている。 -

伊那谷出身作家の作品が一堂に

伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで21日まで、「信州(伊那谷)ゆかりの作家展」が開かれている=写真。明治から昭和にかけて活躍した地元物故作家を中心に洋画、日本画、版画、彫刻など約40点を展示販売している。

出品作家は世界的にも有名な山口進をはじめ、横井弘三、中村不折、瀬戸団治、平沢喜之助、宮坂勝、滝川太郎などの伊那谷にゆかりのある30人余。

作品は山口進の初期の作品となる、1925年制作の木版画「いろり」(23×16センチ)のほか、登内微笑の日本画「ふくろう」(12号)、中川紀元の油絵「薔薇」(8号)などが並ぶ。

関係者は「伊那谷出身の有名作家の作品が一堂に見られる展示会へぜひ」と来場を呼びかけている。

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。 -

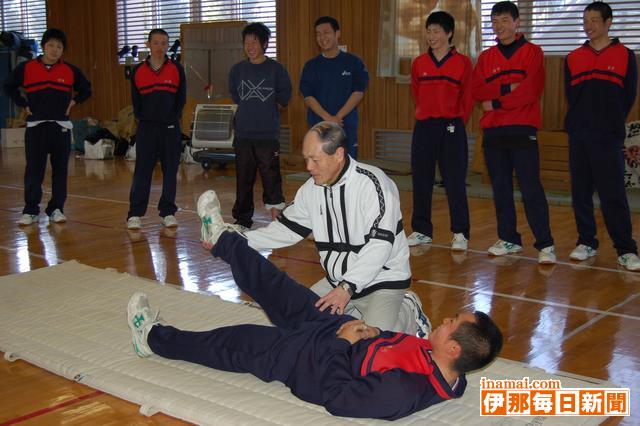

高遠町・アクティビティ講演会

高齢者の生活・考えを学び、介護のあり方を見直そう竏窒ニ高遠町は17日、心身・生活の活性化する「アクティビティ」について学ぶ講演会を総合福祉センター「やますそ」で開いた。講師に招いた淑徳大学の講師でアクティビティ・サービス協議会副理事長・柏木美和子さんは、介助される側の心を動かすことの重要性を訴えた。

柏木さんは、年を重ねるにつれて若いころと同じようには行動できなくなる高齢者のストレスを示し、介助者がこうした思いに配慮する重要さを指摘。それぞれが持つ「自分でやりたい」「自分で決めたい」という思いにこたえ、個性を出していくことが、介助者の心地のよい生活「アクティビティ」につながるとした。

また、若者は経験や知識が未熟なため、介助者への配慮が不十分な場合もあり「上の世代の人が積極的に社会にかかわり、知識などを伝えていってほしい」と呼びかけた。 -

伊那市青島で住宅を焼く

15日午後5時36分ころ、伊那市美篶青島の農業加藤佐久江さん(66)方から出火=写真。木造2階建て住宅を半焼して午後6時09分鎮火した。

加藤さんは一人暮しだったが、出火時には外出していて無事だった。

1階東側窓から煙が出ているのを近所の女性が発見して119番通報した。

出火原因など詳しいことは捜査中。 -

桜の香りの化粧品、桜茶を開発 山の上企画

箕輪町三日町の山の上企画(山崎勝美代表)が、国産の桜のみを使った桜の香りの化粧品「彩り」シリーズと「信州高遠さくら茶」を開発した。自然派オーガニック商品で、4月1日発売する。

ハーブを使った化粧品を作っている山の上企画が、桜の葉の成分が美白、殺菌効果が高いことに着目。高遠温泉の効用もねらい、水の代わりに高遠温泉の源泉で桜の葉を蒸留した抽出液を化粧品に使っている。

商品は桜石けん、化粧水、入浴剤、シャンプー、リンス、ボディソープ。石けんはフリーズドライの葉を練り込み、最後まで香りが続く。泡切れもよい。

桜茶は、フリーズドライの生桜のお茶で、静岡掛川産の緑茶とブレンド。香りがよく花を目でも楽しめる。15グラム入り。

プロス(本社・高遠町)が、高遠さくらホテルをはじめ新伊那市などの10数カ所で販売する。問い合わせは山の上企画(TEL79・3338)へ。 -

中川村身障協総会

中川村身体障害者福祉協会(斉藤隆司会長)は12日、JA中川支所で05年度定期総会を開いた。

約30人が出席し、05年度事業、会計報告を承認し、▽寝たきり重度会員慰問▽ボランティア活動参加▽ふれあい広場参加▽希望の旅参加▽郡事業への参加-などを盛り込んだ06年度事業計画を決めた。予算額約44万円。

開会で、斉藤会長は「最近、福祉の問題は複雑化、深刻化しているが、自主的に社会参加を心がけ、積極的にコミュニケーションを取り、自分を磨いていこう」とあいさつした。 -

飯島町身障協総会

飯島町身体障害者福祉協会(倉本綱広会長)は12日、コスモス園で第51回(05年度)定期総会を開いた。

約50人が出席し、05年度事業、会計報告を承認し、▽各種スポーツ大会、スポーツ講習会▽女性部研修会▽会員研修会▽寝たきり重度障害者慰問▽希望の旅参加-などを盛り込んだ06年度事業計画を決めた。

開会で、倉本会長は「昨年は福祉バスが有料化され、請求書を見て、びっくりしたが、町長とのほっと懇談会で話し合い、県、郡関係は無料にしていただき、心置きなく、県、郡の事業に参加できる」と町の配慮に感謝し「4月1日から障害者自立支援法が施行される。これを受け、勉強会を予定している」と参加を呼び掛けた。

また、席上、協会表彰も行われ、介護功労など6人が受賞した。

表彰者は次のみなさん(敬称略)

▽模範会員=唐沢文一(豊岡)▽役員功労=小林恭子(新田)▽介護功労=唐沢やす子(豊岡)、中村朝子(南町)、那須野千代子、、鈴木清美(以上北街道) -

3議員が市政ただす

開会中の駒ケ根市議会3月定例会で15日、前日に続いて一般質問が行われ、馬場宣子議員(共産党)坂本裕彦議員(同)猿田洋子議員(無所属)がそれぞれ市の考えをただした。

寝たきりの年寄りや病人などを自宅で介護する市民に支給している在宅介護慰労金について馬場議員が質問したのに対し中原正純市長は「市が交付する05年度の在宅介護慰労金は2260万円。ほかの自治体では廃止の動きもある中で、市としては支給額は順次引き下げの方向で見直すが、制度は引き続き堅持したい」として支給を当面継続したい考えを示した。

猿田議員が起債残高についてただしたのに対し中原市長は「05年度末の起債残高見込みは約211億円だが、このうち国の交付税で半分が措置されるため市民負担は実質約100億円。(借金の度合いを示す)起債制限比率は12%台で適正に推移している」として健全財政を強調した上で「起債は借金ではあるが、一方で社会資本の整備により質の高い住民サービスが可能となる側面も同時に見るべき」として、国の有利な起債を利用して社会資本整備を図ってきたこれまでの市の方向性は間違っていなかったとの認識を示した。 -

NTN長野と駒ケ根市-森林の里親協定締結へ

森林の荒廃に歯止めをかけるため、企業の支援を受けて森林整備を行う駒ケ根市の「森林(もり)の里親促進事業」の里親に、ベアリングなどを製造するNTN長野製作所=箕輪町中箕輪=が名乗りを上げた。23日に駒ケ根市役所で協定書を締結する。「森林の里親」は県が推奨している事業で、これまでに県内14市町村で協定が成立。上伊那では初となる。

NTNは06年から50万円ずつ5年間にわたって支援する。協定により、市は森林の所有者と調整を図りながらNTNと協働で林業体験などに利用できる森林づくりを進めたい考え。

契約予定地は駒ケ根高原の家族旅行村付近の約40ヘクタールの森林で、カラマツ、アカマツ、スギなどの針葉樹とサクラ、カエデなどの広葉樹が混交している。企業側の利点としては、環境活動への取り組みをアピールすることにより会社のイメージアップができるほか、社員や家族のレクリエーションの場として活用できることなどが挙げられる。 -

危険交差点マップ完成、全戸配布へ

駒ケ根市と市交通安全推進協議会は駒ケ根署の協力で05年度の危険交差点マップをまとめた=写真。04年の1年間で交通事故が3件以上起きた市内の交差点31カ所について事故の件数と形態を地図上で分かりやすく表示しているほか、過去10年間の事故発生状況と原因、事故防止のポイントなどについて示している。

最も事故が多かった交差点は伊南バイパスの西友北側・古田切交差点で追突・出会い頭など14件。2番目は旧国道とアクセス道路が交わる北町信号交差点で12件。傾向としては新旧の国道153号線や中央道駒ケ根インターチェンジへのアクセス道路での事故が多いことが分かる。

マップは1万1千部印刷され、3月中に区長を通じて市内全戸に届けられるほか、高校や自動車学校などにも配布される。 -

高遠町山室~長谷村非持間開通

県が01年度から改良工事を進めていた一般県道芝平高遠線の高遠町山室と長谷村非持間の290メートル工区が完成し15日、現地で開通式があった。

同工区には沢があり、既存道路はそれを避けるために山側へ大きく迂(う)回。幅員も狭く、冬場は凍結するなど交通に支障をきたしていたため、橋梁(筒張沢橋・橋長98メートル)を新設することで解消を図った。完成道路は幅員8メートル(車道6メートル)の2車線で、総事業費は約7億3千万円。

式典には県や両町村の関係者ら約150人が出席。テープカットやくす玉割り、渡り初めなどをして完成を祝った。期成促進同盟会長の伊東義人高遠町長はあいさつで「地域にとって欠くことのできない生活道路。地域振興のいしずえとなり、合併後の地域の活性化につながれば」と期待した。 -

伊那弥生ヶ丘高校で地元企業講師を招いた課外授業

伊那市の伊那弥生ヶ丘高校(一ノ澤澄夫校長)で15日、地元民間企業11社から講師を迎えた進路講話があった。1年生約280人が各界の一線で活躍する講師から「仕事とは何か」「社会人になるために高校生としてすべきことは何か」などを学んだ。

同校は昨年から、進路意識を高めることを目的とした体系的なキャリア教育を進めている。講話もその一環。伊那ロータリークラブに依頼して、医療系、食品製造系など各分野の地元代表者を紹介してもらった。民間から講師を迎えた分野別進路講話は初めての取り組み。

講師の一人、伊那食品工業の塚越寛会長は、働くことの意味を生徒たちに問い「『働く』ということは人を幸せにするための行為。自分は何をすべきかということを考え、世間の役に立つことの素晴らしさを知ってほしい」と語った。また、整理整頓やあいさつなど、基本のマナーの重要さを指摘し、企業の採用などでも重視されていることを説明した。

参加した女子生徒は「生き方として大切なことを学んだ。仕事は自分のためだと思っていたが、人のためであることを知った」などと話していた。

スポーツトレーニングの実践を通した講義や、その職業における苦労話などもあった。 -

岐阜県東濃から観光PRのためのキャラバン隊来伊

権兵衛トンネルを抜けて東濃まで観光に来てください竏秩B岐阜県東濃地域振興局や同地区道の駅の代表者らでつくる観光キャラバン隊が14日、伊那市役所を訪れた。

伊那地域と東濃圏域はこれまでも、中央自動車道でつながっていたが、中央道利用者の多くは互いに立ち寄ることなく通過してしまう傾向にあった。東濃関係者らは、トンネルが開通したことで木曽を周遊して東濃まで足を運ぶ伊那地域の人が増加するのではないかと期待し、4月から新たに取り組む観光事業「ぎふ東濃アートツーリズム」をPRをするために来伊した。

この事業は、旅行者に著名な芸術家や陶芸家の作品にふれながら旅を楽しんでもらうことをコンセプトとしている。「マイレージ・パスポート」と称するパスポートを持ちながら、事業に参加する美術館などをめぐると、入館料に応じたマイルポイントが貯まり、ポイントと各道の駅の訪問回数に応じて美濃焼きなどの記念品を受け取ることができる(数量に限りあり)。

事業には28アート施設と道の駅10カ所が参加。温泉施設などが協賛している。

石黒雄教局長は「陶磁器の町で記念館などもある。ぜひ来てほしい」と呼びかけていた。

パスポートは東濃地域の道の駅、美術館などで入手でき、伊那市役所や木曽側の道の駅などにも置く予定。 -

みんなで作ろう・味わおう食事作り等体験記録コンクール伝達

小中学生から食と農の体験を通じて感じたことなどを絵画や文章で表現した作品を募った「みんなで作ろう・味わおう食事づくり等体験記録コンクール」(県農政部主催)で、最高賞知事賞3人をはじめ上伊那から応募した12人2グループが入賞した。壁新聞等通信の部で知事賞を受賞した中村茉由さん(13)がいる伊那中学校(白鳥始校長)は14日、入賞者に表彰状を伝達した。

小中学生が地元のおいしい食べ物を育て、味わう「みんなでつくり味わおう食事づくり体験事業」に伴うコンクールで、全県から約1200点の応募があった。

伊那中からは総合的学習の取り組みや文化祭発表で「農」をテーマとした作品を作成した11人・2グループが応募し、2人・2グループが入賞した。

知事賞の中村さんは、長野県が全国で最も農業者人口が多いことを知り「農業王国長野県」と題して壁新聞を製作。イラストを使って分かりやすく県内の農産物分布を示している。

中村さんは「とれると思っていなかったからうれしい。気候分布や地域別農産物を調べるのが大変だった」と語った。

上伊那の受賞者は次のみなさん。

◇感想文の部▼知事賞=西村祐奈(伊那北小5)大沼佐奈代(赤穂中1)▼教育委員会賞=松井萌(赤穂中2)足立里加(赤穂中2)▼農政部長賞=田畑健人(赤穂中1)川頭匠(赤穂中3)

◇絵画の部▼教育委員会賞=高木聖美(南箕輪村南部小1)大塚深生(南箕輪村南部小3)▼農政部長賞=矢崎俊晃(南箕輪村南部小1)井口奈菜絵(伊那北小5)

◇壁新聞等通信の部▼知事賞=中村茉由(伊那中1)▼教育委員会賞=伊那中環境ni親切講座2年、東條満(伊那中1)▼農政部長賞=伊那中給食委員会3年 -

卒業記念に表札 伊那中3年

伊那中学校3年生(4クラス、155人)は14日、卒業記念品として学校名が入った木製の表札を寄贈した。生徒たちは正面(職員)玄関に設置された表札を眺め、3年間の思い出を振り返った。

記念品は4クラスの学級長などで構成する学年協議会で選定。材質は夏の猛暑などで枯れてしまい、昨年9月に伐採した校舎南側にあったヒマラヤスギを材料にしようと考えていたが、虫食い跡があり、雨風に弱いためスギにした。

表札は高さ200センチ、幅40センチ、厚さ3・5センチ。表面に書かれた字は県教育委員会委員長の松田泰俊さん(長谷村)が揮ごう。伊那中学区の伊那小学校で校長を勤めた期間に、多くの生徒と関わりがあったことから依頼した。

除幕式で学年協議会の江間千香子副会長は「表札を見て、この学校で生活したことを思い出したい」とあいさつした。 -

南箕輪村 ボランティア講演会

南箕輪村社会福祉協議会などはこのほど、村ボランティアセンターでボランティア講演会とタオルを使った「ゾウさんタオル」作りの講習会を開いた。ボランティア活動に関わる約60人が参加して、ボランティアに関心を深めた。

ボランティアについて学習するなかで、参加者同士の交流を図る目的。講師の県生活文化課NPO活動推進室、ボランティア・NPOネットワーク・エグゼクティブプロデューサーの丸田藤子さんが「ボランティア活動について」と題して講演し、講習会では作り方を教えた。

ゾウさんタオルは丸田さんが代表を務める「21世紀ボランティア研究センター」(長野オリンピックボランティア有志で設立)の取り組み。何か自分たちで支援できないかと、オリンピック選手や豪雪で孤立した栄村の児童たちに「頑張るゾウ」「忘れないゾウ」などのメッセージを込めてプレゼントしてきた。

丸田さんはゾウさんタオルの製作について「人と人を結ぶツールとして活用し、仲間づくりの和を広げるきっかけにしてほしいと」呼びかけた。 -

新伊那市の暫定予算は3カ月で116億円

31日に合併する伊那市・高遠町・長谷村は15日、新伊那市の06年度の暫定予算を発表した。一般会計は、4縲・月で116億円。新市長が決まってから、市議会6月定例会で政策を含んだ本予算を組む。

暫定予算は、人件費など義務的経費と3カ月間にあるイベントなどを盛った。うち公共事業は5億8千万円。主なものは、合併記念誌・CD竏坦OM作成の新規事業、5月の全国藩校サミット、東春近小学校の改築、高遠町の虹橋歩廊(スロープ式)工設計・工事、竹沢長衛翁のレリーフ移転工事、伊那インター駐車場整備など。

特別会計は介護保険、国民健康保険、農業集落排水など9事業で57億3千万円。水道事業会計は5億3千万円、南アルプスのスーパー林道バス運行の自動車運動事業(通年)は6600万円。

暫定予算は職務執行者が専決処分する。

06年度一般会計予算は300億円前後と本年度並みを見込んでいる。

05年度の1日分(31日のみ)は未収未払いを予算化。

予算発表には3市町村の首長がそろった。 -

権兵衛トンネル工事のパネル展示

伊那市役所1階の市民ホールに、権兵衛トンネル工事の写真パネル19点を展示している。17日まで。伊那と木曽を結ぶ権兵衛トンネル工事の流れや概要、難工事の様子などを紹介している。

権兵衛トンネルは延長4470メートル。98年10月から掘削を開始し、03年11月に貫通。舗装工事、電気設備、防災設備などを整え、2月4日に開通した。

パネル=A1判=は、重機での地山の掘削、地山を支えるための支保工の建て込み、開通式の現地セレモニーなど。「断層破砕帯に遭遇し、最大毎分10トンの出水に見舞われた」と難工事の様子も伝える。

市は「工事に携わった人たちの苦労を感じてもらえたら」と、飯田国道事務所からパネルを借りた。

合わせて、景観保全のための国道361号沿道自己用広告物のガイドライン「花街道サインシステム」の概要や模型も展示している。 -

箕輪町議会3月定例会一般質問から

◆学校給食民間委託06年度に2校目検討

箕輪北小学校の給食民間委託の効果を日野和司議員が尋ねた。

井内吉彦教育委員長は「民間委託はなかなかいい」とし、「民間委託は教育委員会と町が意見を共有している。教委としては06年度くらいには2校目を検討したい」と話した。

効果は▽従来の給食の中身を低下させない大前提がクリアしている▽業者の理解もあって児童や職員と交流ができている-ことを挙げた。人件費は1年間で640万円削減できた。

◆消防団交付金支払いを早期に

箕輪町消防団の交付金支払いについて三沢興宣議員が質問した。

交付金支払いは現在4月末だが、平沢豊満町長は「予算が通れば新年度は概算払いで4月早い時期に払う準備をしている」と説明。福島消防室長は「4月10日に概算で9割払う予定」と答えた。消防団員の報酬について町長は、「1年かけて消防委員会とも相談し、OBも含め、総合的に検討し、来年度の報酬等審議委員会に上程したい」とした。 -

ふるさとの四季フォトコンテスト入賞作品展

箕輪町観光協会は、05年度ふるさとの四季フォトコンテストの入賞作品展を町役場ロビーで開いている。31日まで。

フォトコンテストは、箕輪町の観光・イベント・祭りに関する写真を募集。18人から60点の応募があった。

推薦の向山世男さん(伊那市)の作品「ライトアップの権現桜」をはじめ、ながた荘、もみじ湖、赤そばの里、萱野高原、みのわ祭りなど町内の素晴らしい景色や賑わいの様子などを撮影した見事な写真に、庁舎を訪れる町民らが関心を寄せている。

入賞作品は推薦1点、特選3点、入選10点。 -

福祉を大切にする村として慰留が適切と判断

清水村長が聴導犬協会の移転計画についての質問に答弁宮田村の清水靖夫村長は14日の村議会一般質問で、同村に本部がある日本聴導犬協会の村内移転計画について「福祉を大切にする宮田村として、慰留が適切と考え私が判断した」と答弁。村内の一部に異論もある村民会館隣接地への用地あっ旋について「近くには老人福祉センターなどもあり、総合的な福祉エリアと位置付けたい」と説明した。

移転計画について事前の住民説明が不足していたのでは、と久保田秀男議員が質問。

清水村長は「全ての事業について、一から住民が参画することが困難な事業もある。どの時点で参画が必要になるか、見極めることも重要」と答えた。

土地が関係する問題は相手側のプライバシーもあり、情報公開に難しい点もあると指摘したが、影響を及ぼすものについては「できるだけ早くに示し、情報を共有できるようにしたい」とも話した。

今後の移転計画の村側の対応については「住民の意向を取りいれながら協会側と調整を進める」と説明。

要請があれば、協会も同席した形で住民説明会を開く考えがあることも話した。

2010/(月)