-

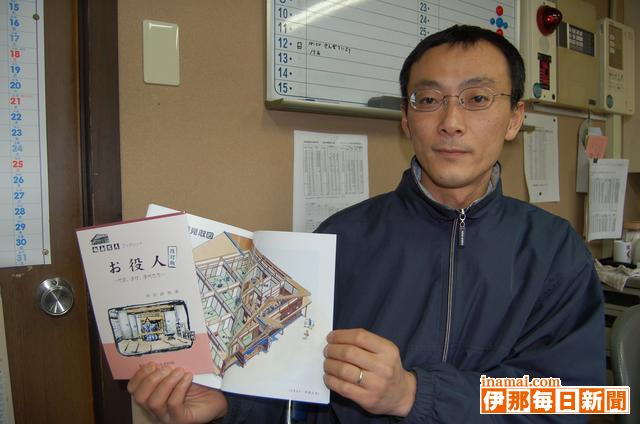

改定版「お役人」発刊

飯島町歴史民俗資料館飯島陣屋はこのほど、ブックレットシリーズの「お役人」改定版を発刊した。

A5判、千部発行、1部300円で飯島陣屋で販売。

94年に発刊した初版が完売になったため、章立ては同じだが、内容はさらに充実、写真も最新にした。

著者は初版同様、西沢淳男さん(大学講師)=埼玉県在住=。西沢さんは幕府体制の中間管理職、知られざる代官の素顔、悲喜こもごもの実像と虚像を描いた「「代官の日常生活」の著者。改定版「お役人」にも、そのエッセンスが入っている。

改訂版は(1)陣屋のお役人たち(2)お役人の仕事(3)お役人の昇進(4)お役人の実像-からなり、改定版では陣屋の1年、年中行事の内容を充実させた。正月や2月の初午、3月は上巳(じょうし)の節句、6月は疫気をはらうために16個の菓子やもちを神に供え、食べる嘉祥(かじょう)など行事の様子を詳しく記した。

飯島陣屋ブックレットは陣屋が復元、公開された94年から刊行。既刊は「お役人」のほか「伊那県時代-飯島陣屋から伊那県庁へ(高木俊輔著)」「江戸幕府の天領(村上直著)」同資料館編の「信濃の天領陣屋」「陣屋があった江戸時代」の5冊がある。 -

安全安心の農産加工品、新製品次々と

中川村片桐のJA上伊那農産物直売所たじまファームでは、中川村産の豊富な果物、穀類を原材料にした手作りの農産加工品の新製品が次々と登場し、店頭をにぎわせている。 中川村産の小麦や各種フルーツを練り込んで焼き上げた「おまかせクッキー」「シフォンケーキ」。

切り餅を1センチ角に切った、懐かしい味わいが郷愁を誘う「はぜ」。特産品のふじリンゴを干した、シンプルな「干しりんご」などグループや個人で工夫を凝らした開発品のほか、なじみのどんパンの会の各種パンや小麦粉、リンゴジャム、ブルーベリージャム、桃・リンゴ・カリンなど各種ジュースなど安心・安全の農産加工品を販売している。

なお、たじまファームでは18、19日、お彼岸セールを予定している。

詳細はたじまファーム(TEL)88・4855) -

日本棋院駒ケ根支部副支部長

塩澤明さん(76)

赤穂公民館の囲碁講座で講師を務めて11年。4歳から83歳の市民ら約40人が集う講座で週1回、碁を教えている。さらに、講座だけでは飽き足らず、もっと強くなりたい竏窒ニいう子どもたちを自宅に招き、熱心に指導を続けている。

「囲碁は年齢、性別に関係なく楽しめるのがいい。難しいと思われがちだが決してそんなことはないし、覚えればこんなに楽しいものはないですよ。それに非常に奥が深くて、打てば打つほど夢中になる。そこが魅力ですね」

◇ ◇

豊科で米屋を営む両親の間に男5人、女4人の9人きょうだいの8番目として生まれた。「兄たちの通知表は甲ばかりだったが、自分だけは乙が3つばかりあった。宿題だけは家に帰ってすぐにやったが、まあ、家の中で本を読むより外に行って遊び回ってばかりいる子どもだったね」

旧制松本中学(現松本深志高校)時代、キャンプに行った高原で友人と散策していた時、北アルプスの常念岳を背にして子どもが無邪気に遊んでいる光景が目に映った。目の前に広がる絵のような情景に感動し、友人に「おい、教員やらないか」と問いかけられて「いいな。やりたいね」と即座に答えた。

1950年、20歳で数学教師として豊科の高家(たきべ)中学を皮切りに教員生活をスタート。以降県内各地の小中学校で教壇に立った。

囲碁との出会いは23歳の時。当時の校長が初段で、教頭はじめ教諭らがこぞって囲碁に打ち込んでいたことから先輩に「お前もやれ」と教えられ、たちまちその面白さのとりこになった。

「授業中にもね、この生徒は碁に向いている、やらせたらうまくなるだろうな竏窒ネどと考えたりしていた。ふと天井を見上げると碁盤に見えるほど、本当に夢中でした」

◇ ◇

松本や上伊那で校長を歴任するなどして退職。「その後は専ら囲碁三昧。だが昔は一晩中打っていても平気だったのが、今は年のせいか一番で駄目だね」とぼやく。「打つ時の集中力がなくなった。でも生徒に教える時は真剣ですよ。教える時にはいい加減なことはできないからね。やっぱり教えることが好きなのかな」

囲碁のほかにも拓本、絵画、郷土芸能などへの造詣も深い。

「始めたら何事も徹底的にやらないと気が済まない困った性分でね。94年に5段を取った時も土蔵に閉じこもって一生懸命にやったもんだ。もっともそれ以降はちっとも腕が上がらないけれどね。言わば万年5段ですよ(笑)」 -

飯島中学校の卒業証書授式

飯島町の飯島中学校(竹沢代蔵校長)で17日、卒業証書授与式が行われ、115人(男49、女66)が9年間の義務教育を修了し、思い出深い学びやを後にし、新たな世界に飛び立った。

在校生や教職員、保護者らの拍手の中、卒業生らはさわやかな笑顔で入場。

竹沢校長は卒業生一人ひとりに卒業証書を手渡し「堂々として、謙虚、存在感のある一流の中学生だった。互いに高め合い、磨きあった学年集団だった」と校内での卒業生の姿に触れ「高校ではたくさんの本を読み、自ら学ぶ学生であってほしい」と期待し、門出を祝った。

在校生を代表し、丸山春花さんは「1人がみんなを、みんなが1人をきづかう生徒会を築いてくれた。部活ではやさしく励ましてくれた」と感謝し「これからはそれぞれ別の道を歩むことになるが、飯島中学校の思い出を胸に、決して、あきらめず、夢と希望を持って1歩1歩進んで」と激励し、送辞とした。

これを受け、卒業生を代表し、中村明弘君は「1年の時から歌に力を注ぎ、だれにも負けない歌声を作ることができた。これからも全校合唱の火を燃やし続けて」と希望「それぞれの道に旅立つが、飯中の3年間の思い出を胸に、困難を乗り越え、夢に向かって大きく羽ばたいていきます」と旅立ちの決意をにじませた。

全員で体育館いっぱいに「大地讃頌」を響かせ、卒業生は万感の思いを込めて「フィンランディア」を歌い上げ、別れと旅立ちの歌とした。

なお、中川村の中川中学校でも05年度卒業証書授与式が行われ、79人(男43、女36)が義務教育の過程を終え、巣だった。 -

駒ケ根ライオンズクラブが「サクラとカエデ」に寄付

駒ケ根ライオンズクラブ(北原公和会長)は「桜と楓の名所づくり」事業で植樹する苗木の資金として10万円を同事業の実行委員会(山浦義人委員長)に寄付した。17日、北原会長、下平文隆幹事、小平佳司環境保全委員長、小田切さち子PR・IT委員長が市役所を訪れ、中原正純市長に寄付金を手渡した=写真。中原市長は「長年の取り組みで高原は素晴らしい景観になってきている。毎年の厚意にあらためて感謝する」と礼を述べた。

今年で第8回となる「桜と楓の名所づくり」の記念植樹はみどりの日の4月29日に行われる。駒ケ根高原の大沼湖周辺に植えられたサクラとカエデは1100本余りになり、訪れた観光客や市民の目を楽しませている。 -

駒ケ根市の2中学で卒業式

駒ケ根市の赤穂中学校、東中学校で17日、それぞれ卒業式が行われ、354人(男子188、女子166)の生徒が9年間の義務教育を終えた。

東中(向山健一校長)の卒業生は男子27、女子20の計47人。卒業生代表の工藤由紀さんは涙で声を詰まらせながら「3年前、期待と不安を胸に入学して以来たくさんの思い出ができた。その間、時に厳しく導き、優しく見守ってくれた先生や家族に心から感謝したい。卒業を機に自分の道を切り開き、それぞれの希望に向かって頑張りたい」と答辞を述べた。

卒業生は在校生らの歌う『蛍の光』に送られながら、3年間の思い出の詰まった母校を静かに後にした=写真。

向山校長は式辞で「3年生は学校の顔だ、と以前話したが、皆よくその期待に応えてくれた。周囲に支えられ、生かされて巣立ちの日を迎えられたことにあらためて感謝しよう」と述べた。 -

箕輪北ミニバス、全国大会出場に向けた激励会

ミニバスケットボール全国大会(女子)=28縲・9日・東京都代々木体育館=に出場する箕輪北ミニバス教室(唐沢茂コーチ)の激励会が16日、箕輪町の沢公民館であった。保護者や地区長などが選手らを囲み、健闘を祈った。

唐沢コーチは「4月に“県、北信越、全国選抜、全国でメダルを取る”という目標をたて、残すところ1つとなった。ここにいる人や応援してくれる人に感謝して、しっかり悔いの残らない試合をしてほしい」と激励。

キャプテンの鈴木希望さんは「今までやってきたことを出し切りたい」とこたえ、ほかの選手もそれぞれの思いを一言ずつ大会に向けた決意を語った。

全国大会(48チーム出場)は予選で、メダル候補として名前が挙がっている福島県と、昨年も全国大会に出場した徳島県のチーム。ともに強豪ながら、唐沢コーチは「全国選抜で見せた実力がでれば、負ける相手ではない」と語る。1位になると決勝トーナメントに進出する。

箕輪北は現在、県内で37連勝中。試合に出ればどの選手も多くの得点を挙げることができるという選手層の厚さが、箕輪北の安定した強さになっている。 -

通り町商店街に彩り 育てたパンジー飾る

伊那市の通り町商店街の活性化を目的に総合活動で取り組む、伊那小学校4年剛組(大沼聡教諭、30人)は16日、自分たちで育てたパンジーの花を植えたプランター30鉢を通り町一丁目のアーケード下に飾った。

剛組の花のプランター設置は本年度3回目。昨年9月に設置したサルビア、マリーゴールドなどのプランター60鉢は商工連合協議会が主催する「まちじゅう花いっぱいコンクール」で優勝もしている。

パンジーの花は児童たちが冬に合う花を竏窒ニ協議して選定。同コンクールの優勝賞金の一部を種代にあて、昨年秋から教室で育ててきた900本の中からよいものを選んで、プランターに5本づつ植え替えた。

プランターの側面には児童たちのスローガンである「通り町に花を広げよう!!」の文字。伊藤僚君、藤森司君の2人は「皆に花を見てもらい、通り町にお客さんが沢山きてもらえるとうれしい」と話していた。

剛組は商店街の人や地域住民にインタビューして研究した活性化対策の発表を2月、店主らに向けて発表したほか、買い物客には高齢者が多いことから昨年11月には「伊那橋」の歩道横に間伐材の手作りベンチも設置している。 -

春の高校伊那駅伝2006あす号砲

春の高校伊那駅伝2006(19日・伊那市陸上競技場発着点)の情報を提供するインフォメーションコーナーが17日、市駅前ビルいなっせ2階展示ギャラリーに開設された=写真。18日まで開催。正午縲恁゚後8時。

競技場やコース案内、応援エリア、男女別の出場選手一覧などの知りたい情報を19パネルで紹介。前回大会のビデオも上映し、選手たちが苦しい表情で頑張る姿が見られ、レースの過酷さがうかがえる。

今回は伊那市・高遠町・長谷村との3市町村合併や権兵衛トンネル開通を知らせるパネルも展示。全国各地の高校生が集う大会の情報提供コーナーで「新伊那市」もPRしている。

大会出場チームは県内や全国の強豪高校の1、2年生で構成。男子は77チーム、女子は34チームがエントリー予定。スタートは女子が午前10時、男子が午後0時05分。 -

胸をはって中学生に 小学校でも卒業式

伊那市の東春近小学校で17日、05年度卒業生の卒業証書授与式があった。6年生63人(男子34人、女子29人)が思い出が詰まった学び舎を巣立った。

橋爪伝校長が一人ひとりに卒業証書を手渡し「児童会で取り組んだ全校あいさつ運動では皆の心と心がつながり仲良くなれた。中学校へ行っても心のあいさつ運動を続ければ未来は必ず開ける」とエールを送った。

在校生は「いっぱい遊んでもらえてうれしかった」「全校をまとめてくれた6年生が作り上げたような楽しい学校にしていきたい」などと、言葉を添えて歌をプレゼントした。

卒業生は後輩たちの気持ちに対して「在校生の皆さん心温まるメッセージありがとう。4月からは新6年生を中心によい学校になれるよう頑張って」と感謝した。

卒業生は教諭や在校生らに見送られるなか、胸をはって堂々と退場。式場を出ていく児童たちを見守る保護者のなかには、目頭をハンカチで抑える母親らの姿も多く見られた。 -

県伊那技術専門校で修了式

南箕輪村南原の県伊那技術専門校で17日、本年度修了式があった。木工や木造建築、機械など普通と短期の合わせて7科56人(男45、女11)が半年から2年間で技能を習得し、社会で活躍する。

在校生や職員が見守るなか、石川秀延校長が各科の代表者に修了証書を手渡した。皆勤者13人への賞状授与もあった。

石川校長は「入校当初の目標や情熱を失うことなく知識と技能を身に付けたが、それは生涯を通じて大きな糧となる。常に問題意識をもつ職業人になってほしい」と激励した。

木工科の池田豊さん(29)=箕輪町=が「習得した技能をさらに向上させ、社会に貢献していきたい」と答辞した。

修了生は17歳縲・1歳で平均年齢31・6歳。県内者が38人、県外者が18人で、このうち40人(15日現在)が就職が内定している。 -

高遠町で第109回誕生証書授与式

高遠町の第109回誕生証書授与式がこのほど、町文化センターであり、昨年9月から12月までに生まれた19(男9、女10)人に証書などを贈って、出生を祝った。

伊東義人町長は「少子化のなかで喜ばしいこと。元気な町を目指すためには、明るい子どもたちの笑い声が響くことが大切」とあいさつし、健やかな成長を願った。「元気な子に育ててください」などと保護者に声をかけながら1組ごと記念撮影をし、祝い金や記念品を贈った。

昨年の町の出生人数は48人で、町が若者定住対策を図った「町営住宅の建設効果もあってか」(住民課)、02年から50人前後を保ち、安定してきているという。 -

5月から旭座で記念映画祭

伊那市の旭座は5月下旬縲・月上旬、伊那市・高遠町・長谷村の合併に伴う新市誕生、伊那と木曽を結ぶ権兵衛トンネル開通を祝い、記念映画祭を企画した。「昭和」をテーマに、名作から最新の話題作を取り上げる。

第1弾は「大森林に向かって立つ」(61年制作)「愛と死をみつめて」(64年制作)で、伊那市にゆかりのある作品を選んだ。上映期間は5月20日縲・月2日。

「大森林竏秩vは伊那谷でオールロケーションし、JR伊那市駅前、通り町、三峰川水系などが登場する。伊那の大森林にふらりと流れてきた主人公アキラが山の無法者たちを相手に正義の斗魂を燃やす娯楽アクションで、原木を載せて天竜川の切り立った断崖を突っ走るトラック同士の激突、アキラの伊那節、南アルプスの風光など見どころ満載。出演は小林旭、浅丘ルリ子ら。

「愛と死竏秩vは、東春近出身のジャーナリスト河野実さん著。河野さんと、軟骨肉腫と闘いながら亡くなった大島みち子さんとの3年にわたる往復書簡をもとに、映画化し、大反響を呼んだ作品で、浜田光夫、吉永小百合が主演した。

第2弾は「カーテンコール」(6月3日縲・6日)、第3弾はアンコール上映「ALWAYS竏虫O丁目の夕日」(6月17日縲・月7日)。

旭座では「作品はビデオでも見られるが、映画館の大きなスクリーンで感動と迫力を味わってほしい」と話している。

上映時間はこれから詰める。 -

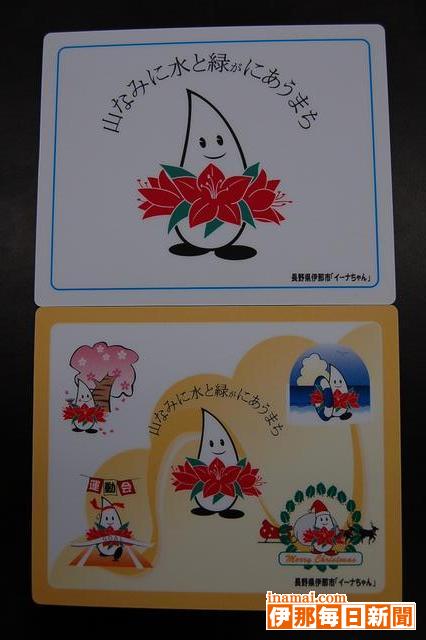

新イーナちゃんグッズのマウスパッド発売

伊那市は20日、市のイメージキャラクター「イーナちゃん」の新しいグッズとしてマウスパッド2種類を発売する。

デザインは、イーナちゃんを中央に描いたものと、桜などをバックに四季折々のイーナちゃんが集まったもの。大きさは縦18センチ、横22センチ。初回作成分は各1千枚。

19日、市生涯学習センター2階で開いている春の高校駅伝インフォメーションコーナーで先行発売する。

マウスパッドは、シールやきんちゃく、クリアホルダーなどイーナちゃんグッズの12種類目で、市の若手職員を中心に作るプランニングチームの提案を受けて作った。市は「現伊那市として最後のグッズ。増えているパソコン利用者に使っていただきたい」と話している。

販売所は市役所売店、みはらしの湯、羽広荘、みはらしファーム「とれたて市場」の4カ所。1枚400円。 -

ゆめぐりスタンプラリー抽選会で特賞など決まる

上伊那広域連合の「信州伊那路ふるさと・ゆめぐりスタンプラリー」抽選会が17日、伊那市の駅前再開発ビル「いなっせ」であった。特賞をはじめとする当選者が決まった。

スタンプラリーは8回目を数え、徐々に定着。応募数は地元のほか、飯田市、岡谷市、塩尻市、愛知県、静岡県などから1678通(前年比165通増)だった。広報「かみいな」などで地元PRに力を入れたことから、一定の効果があったとみている。今後、権兵衛トンネル開通で、木曽方面からの誘客も検討する。

スタンプラリーは、地域の魅力を生かした温泉や観光施設を郡内外の人にPRし、新たな顧客に結びつける目的。20施設のうち、利用したポイントに応じて5つの賞に応募できる仕組み。

特賞(3本)は完全制覇した人が対象で、賞品は5万円旅行券プラス上伊那特産品。1等4本、2等10本、3等36本、また遊びま賞300本で、宿泊施設1泊2日の宿泊券、イチゴの詰め合わせ、地酒、まつぶさワインなどの賞品をそろえた。

ゆめぐりに関する写真には19点の応募があり、12点を特別賞に選んだ。夏の中央アルプス、中川村飯沼での田植えなどを題材にしたもので、ホームページで紹介される。

来年度は4月8日から開始。早めの応募を促すため、6、9、12月の抽選を新たに加えた季節賞を新設する。 -

箕輪町職員研修報告会

箕輪町は16日、人材育成の一環で職員研修報告会を役場で開いた。海外派遣研修の参加者や県、市町村の交流職員で箕輪町で研修している職員の発表を聞き、研修経験を共有した。

05年11月にヨーロッパ環境問題研修視察に参加した教育課の中村克寛さんは、10日間の日程でドイツ、スイス、フランスを訪問。不燃物処理場、川の再自然化活動、水力発電ミニダム、景観づくり、ごみ処理会社などの視察の様子を写真とともに説明。「日本や箕輪町は環境行政はレベル的に高いと感じた」と話し、今後の方向性と課題に▽循環型社会のシステム構築▽資源のない日本での新エネルギー拡充の必要性▽環境教育と啓蒙活動-を挙げた。

05年度の海外派遣研修者は3人。欧州児童福祉・少子社会対策視察、欧州都市計画・コミュニティづくり調査にも参加している。

県、伊那市、長谷村から交流職員として町で研修している職員は5人。県と町では職員同士や理事者との距離感が違う、箕輪町は職員1人が受け持つ仕事範囲が広い-など感想を話した。 -

【記者室】民謡「御嶽山」を広めるには

南箕輪村公民館は本年度、民謡「御嶽山」講座を初開講した。05年1月に村無形文化財の指定を受けた民謡「御嶽山」を広く村民に知ってもらい、踊る人が増えることを願っての講座で、3人が修了した▼指導した大泉御嶽山保存会によれば、わずか10回の講座で踊りを覚えるのは大変とのことだが、「よく覚えた。立派」と受講者を称えた。修了式で踊り終えた受講者の一人は「御嶽山はとてもいい。なくしたくない」と言った▼村公民館は新年度も講座を計画する。「好きでないとできない」と保存会。歴史ある民謡を絶やすことなく、さらに広めていくことは容易ではない。受講者確保には、単なる募集だけでなく魅力をアピールする機会も必要ではないだろうか。(村上記者)

-

適正な食事摂取量を学ぼう

自分の体重にあった適正な食事摂取量を学ぶ教室がこのほど、宮田村老人福祉センターで開かれた。村の健康診断で糖値やコレステロール、体重などで改善が必要とされた人を中心に、11人が参加。会食も楽しみつつ、一人ひとりが食生活を見直した。

村住民福祉課の主催で、本年度4回目。用意されたおでんやポトフなど、実際の料理を皿に盛りながら、どれだけのカロリーがあるかなど確かめた。

天ぷら一つとっても、素揚げとかき揚げでは、全くカロリーなどが違ってくることなどを知り、参加者は驚きの様子。

用意したおかす一つひとつを、ご飯一杯分にして換算する場面もあり、「これじゃ、なんにも食べられん。酒も飲めんなぁ」と話す姿もあった。

それでも熱心に適正な摂取量を確かめ、自分の食生活を再確認。村の担当者は「意識を持つことが大切。食べながら、改善につなげてもらえれば」と話し、用意した料理は参加者全員で楽しく会食した。 -

心ひとつに歌でお別れ

宮田小卒業式

宮田村の宮田小学校は17日、卒業式を開いた。全校が心ひとつに最後の合唱。歌で新たな旅立ちを祝った。

6年間の思い出を振りかえり、声をふりしぼる卒業生97人。全校の仲間や教職員、地域、そして家族に感謝しながら、春からの新たな生活にむけて希望をふくらませた。

在校生は学年ごとに歌を交えて、送る言葉を卒業生にプレゼント。「皆さんの強い心とやさしさをみならい、立派になります」「自分から行動し、協力する姿。僕たちが受け継いでいきます」と祝福した。

野溝和人校長は「つらいことがあっても、必ず解決の糸口はある。小学校で培った心と体と学力で、希望をもって歩んでください」と激励した。 -

飯島町の人事異動

飯島町は17日、4月1日付けの人事異動を内示した。大課制導入と係の統合で異動総員は83人の大規模となった。課長級4人、課長補佐・係長27人、一般職員34人、出向・派遣6人、保育士8人、新規採用1人、退職6人。昇任は課長級ではただ1人、塩沢良和さんが社会福祉協議会事務局次長から局長に昇任、係長級ゼロだった。

組織改革では総務課と企画財政課が統合し、総務課に、住民税務課と保健福祉課が統合し、住民福祉課になり、6課が4課になった。

係では安全対策係が危機管理係に名称変更、企画係まちづくり担当・開発係(1部)などを合わせ、まちづくり推進室を設置。資産税係と民税係を合わせ、税務係と収納対策担当を設けた。

住民係と生活環境係を統合し、住民環境係に、国保医療係と保健予防係を統合し、保健医療係に、福祉係に高齢者係を統合、都市計画係と国土計画係を統合し調査計画係に、水道係に下水道係を統合、教育委員会も5係が学校教育係と生涯学習係の2係にまとめるなど、27係を18係とした。

職員数は人員削減計画により、135人が7人減の128人になった。 -

県長寿社会開発センター上伊那地区賛助会設立

県長寿社会開発センター上伊那地区賛助会の設立総会が17日、伊那市の県伊那合同庁舎であり、会長に伊那市の高橋大八さんを選出した。

賛助会は高齢者の生きがいづくりなどに取り組む同センターの事業に協力する人たちで構成。老人大学の卒業生などが多く参加し、上伊那全域から集まる伊那支部は現在、約600人が所属している。

県が04年に策定した「県出資等外郭団体改革基本方針」に伴い同センターの賛助会伊那支部は、従来は行政が主体的に進めてきた賛助会の企画運営を、会員主体でする新組織に委ねるための準備を昨年11月から進めてきた。県内10広域でも同様の動きが進んでいる。

上伊那地区賛助会は伊那支部の個人賛助会員によって組織し、グループ活動の推進、研修会・講習会の開催、会報の発行などの事業に取り組み、長寿社会開発センターや伊那支部の事業も支援・協力していく。

会員相互の連帯を深めたり、活動グループの活性化を目的とした「賛助会の集い」もあり、ハーモニカや合唱に取り組むグループの発表が、参加者を楽しませた。 -

JA上伊那稲作部会箕輪町支部総会

JA上伊那稲作部会箕輪町支部の定期総会は17日、JA上伊那箕輪町支所であった。06年度事業計画案と収支予算案を承認した。

06年度の主な事業計画は、安全安心・高品質・良食味米生産による「売れる上伊那米づくり」の推進で「JA米」への取り組み、種子更新100%、栽培履歴の記帳推進と100%回収など、新技術の研究と試験展示ほの設置、低コスト・省力化稲作への取り組み(直播)と共同利用施設の有効利用など。新たに部会員名簿も作成する。

丸山平治支部長は、「品質の安定した米が作れるようになったが価格は500円下がり手にするお金は少ない。ブランド米、特色ある米を作らないといけない。今年は、農業集落発展のため水稲耕作者が中心にならないといけない。ただ米を作るだけでなく日本農業のあり方を考えないといけない」とあいさつした。 -

箕輪町公民館長に柴登巳夫さん再任

箕輪町教育委員会は16日の臨時会で、任期満了に伴う町公民館長の選任で、柴登巳夫さん(62)=上古田=を再任した。任期は06年4月1日から08年3月31日までの2年間。

柴さんは臨時会で、「力不足だが一生懸命務めたい。地域の振興は公民館活動からという。知恵とずくを出して頑張ってまいりたい」とあいさつした。 -

女性のためのサッカー教室

上伊那唯一の女性サッカークラブチーム宮田村の「FC宮田レディース」は15日、女性のためのサッカー教室を中越区の屋内運動場で開いた。クラブメンバーが熱心に指導にあたり、初心者がボールの正しい蹴り方などを学ぶ姿も。練習試合も行って、サッカーの醍醐味にふれた。

女性にも気軽にサッカーに親しんでもらおうと、村公民館との共催で今年で7年目。10人ほどの申し込みがあった。

酒井秀康監督や所属する女子選手が指導。基礎のインサイドキックに始まり、ボールを止めるトラップの練習なども繰り返した。

同性に教えてもらう安心感もあり、参加者は楽しみながら実戦にも挑戦。心地良い汗を流して、プレーの楽しさを垣間見ていた。

例年受講者のなかには、FC宮田レディースに入って、本格的に競技を始める人も多いという。

教室は22日午後7時からも開く。問い合わせなどは酒井さん85・5888まで。 -

村が委員会の答申を受けて行革大綱を策定

宮田村行政改革推進委員会(仁科智弘会長)は15日、事務事業再編や職員の定員管理など6項目からなる行革案を清水靖夫村長に答申。村は案に沿い、2009年度まで5年間の行革大綱(集中改革プラン)を策定した。昨年度策定の自立のむらづくりの指針「ステップI」に準拠する部分もあり、職員数は現状105人を2010年度当初に92人に減らすと明示。一方で給与適正化など具体的な目標数値が示されていない部分も多いが、村総務課は「年次ごとの行動計画をつくり、示していく」としている。

事務事業再編では、重点施策である子育て支援にあわせ「子ども室」の新設を明記。

教育委員会総務係と住民福祉課国保児童係の一部業務を統合するもので、07年度に設置する考え。乳幼児から児童、生徒まで窓口を一元化し、包括的に事業推進を図る。

民間委託では、07年度以降に村民会館をはじめとした文化施設のほか、介護予防等拠点施設「なごみ家」、保育園も指定管理者の活用を検討するとした。

公園は地元への管理委託を推進。宮田高原は全部委託か、牧場廃止も含めて今後の検討が必要とした。

職員の定員管理は、新規採用を隔年で各1人とし、退職勧奨年齢を50歳から45歳へ引き下げるよう検討する。

また、自己評価、人事評価制度と、3縲・年程度での人事異動を実施。異動希望願い制度の導入も検討する。

一方で給与の適正化については、現行給与体系や退職手当てなどを「見直す」と表記。

第3セクター見直しについても「経営健全化を求める」など抽象的言い回しとなった。

行革委員会は今後、年度ごとに取り組み状況をチェックする方針。仁科会長は「行革が絵に描いた餅で終わらぬよう、住民参画のむらづくりを見守っていく」と話した。 -

宮田中卒業式

宮田村の宮田中学校は16日、卒業式を開いた。巣立ちの春を迎えた103人は、周囲の支えに感謝し、思い出深き母校をあとにした。

保護者や来賓、在校生らが見守るなか、卒業生代表の丸山沙織さんは「一人では乗り越えられない壁も、仲間の協力で乗り越えられた」とあいさつ。多くの人の支えに感謝し「自己を見ることを心に置き、一歩一歩進んでいきたい」と話した。

2年生の竹村大輝君は在校生を代表して「たくましいチャレンジ精神で、一層魅力ある先輩になって。私たちは皆さんの伝統を受け継いでいきます」と言葉を送った。

新津吉明校長は、かけがいのない自分自身やふるさと、母校を大切にする気持ちを持ち続け「感謝することを忘れないで」と激励。生徒たちの成長した姿に目を細め、卒業証書を手渡した。 -

安楽寺仏教婦人会が寄付

駒ケ根市上穂町区の安楽寺の檀家(だんか)の女性らでつくる安楽寺仏教婦人会(清水喜美子会長、480人)は同会が7日に寺で開いた会員同士のバザー「第4回安楽市」の売上金の一部10万円を市社会福祉に寄付した。16日、清水会長、宮沢賀子福会長のほか、住職夫人の飯田敬子さんがふれあいセンターを訪れ「福祉のために役立てて」と堀勝福事務局長に寄付金を手渡した=写真。堀事務局長は「志に感謝する。市社協の善意銀行に積み立て、福祉事業のために使わせていただく」と礼を述べた。

同会は6年前に第3回安楽市を開いた際にも売上金32万円を市社協に寄付している。 -

駒ケ根市教委が赤穂中生3人を表彰

駒ケ根市教育委員会は16日、各分野で優秀な成績を収めたとして赤穂中学校(諏訪校長)の巣山史織さん(3年)小松原彩香さん(3年)羽鎌田直人さん(1年)の3人に対し表彰状を贈った=写真。巣山さんは自然保護NGOのWWF(世界自然保護基金)が主催する作文コンクール「かけがえのない地球を大切に」に応募した作文「自然と私」が最優秀賞を受賞した。小松原さんは第26回JSCAブロック対抗水泳競技大会(日本スイミングクラブ協会主催)に出場し、50メートルバタフライの13・14歳の部で3位に入賞した。羽鎌田直人さんは第8回JOCジュニアオリンピックカップ大会(日本山岳協会主催)で男子ユースBで2位、総合でも17位に入賞した。3人は「表彰を機に今後もさらに頑張りたい」などとそれぞれ感想を話した。

中原稲雄教育長は「素晴らしい成果。行くべき道に向かってますます精進してほしい」と激励した。 -

赤穂東小児童が社協に寄付

駒ケ根市社会福祉協議会が05年秋に開いたふれあい広場にバザーを出店した赤穂東小学校4年2組(宮入美雪教諭、25人)の児童らは16日、ふれあいセンターを訪れ「困っている人のために使ってください」と売上金の一部約9500円を市社協に寄付した=写真。受け取った堀勝福事務局長は「寄付金は市社協の善意銀行に積み立て、寝たきりのお年寄りや障害のある人たちのために大事に使います。温かい気持ちに感謝します」と礼を述べた。

同クラスはバザーで自作のポップコーンやミサンガ、パチンコなどを販売。売上はクラスの宿泊学習の費用などにも充てた。05年にもスマトラ沖地震の被災者に義援金を送ってユニセフから感謝状を受けている。 -

手作り獅子舞公演力強く 伊那小4年毅組

伊那小学校4年毅組(竹内薫教諭、30人)は16日、市駅前ビルいなっせ多目的広場で、手作り獅子舞公演「毅(き)望の舞」を開いた=写真。友人や保護者、地域住民など約80人以上が集まる前で、児童たちは本年度の学習成果を熱演した。

総合活動で独自の獅子舞作りに取り組む毅組は、昨年夏に「羽広獅子舞」(同市西箕輪)の存在を知り、同10月末の校内音楽会では獅子頭、囃子(はやし)、舞などを創作して初披露。今年1月中旬には同市富県の歌舞劇団・田楽座との交流で、獅子舞の起源や各地に伝わる舞の種類などについて学習を深めた。

公演では自分たちの願いを込めて制作した「友情の舞」「夢叶いの舞」などの5演目を披露。登場した計12頭の獅子頭は耳やあごが動き、それぞれの表情は個性豊か。子どもたちの公演を見に駆けつけた田楽座の女性座員は「いつの間に作ったの」「かっこいい」と演技を驚きの表情で見入っていた。

「福の神の舞」に登場した「百足(むかで)獅子」は、獅子頭の大きさが横80センチ、縦50センチ、奥行30センチのダンボール製。体長も5メートルと大きく、7人の児童が一緒になって操作した息の合った演技に大きな拍手が送られた。

御子柴友海ちゃん(10)は「協力すれば何でもできることが獅子舞づくりを通じて分かった」と感想。今後はもっと多くの市民に毅組の獅子舞を広げていきたいと児童たちは意欲を見せている。

2010/(月)