-

全国藩校サミット5月下旬に高遠町で開催

高遠藩の藩校「進徳館」があった高遠町で5月27、28日、第5回「全国藩校サミット」がある。新市誕生後のため、伊那市・長谷村も加わった実行委員会が26日発足し、進徳館の教育精神の継承、発展を目的に町で定めた「進徳館の日」を開催日に決め、内容を検討した。

藩校サミットは全国の藩主末裔や藩校関係者らが集い、これまでに「湯島聖堂」(東京都)や、会津藩の「日新館」(福島県)などで開催されてきた。

進徳館精神を現在の教育に生かす町では、「進徳館精神を今に、未来に」をテーマに、信州大学の笹本正治教授らの講演、パネルディスカッション、実学を重視した進徳館教育を実践する地元の中・高校の生徒による学習発表などを予定。2日目は進徳館や高遠藩のゆかりの地を巡って研修する。一般参加者も含め約400人を見込んでいる。

実行委員長の伊東義人高遠町長は「藩校サミットを成功させ、進徳館の日をさらに発展させていきたい」と述べ、協力を求めた。 -

1団体・2個人の活動たたえる

高遠町農業委員会と高遠町はこのほど、05年度農業功績者表彰式を高遠さくらホテルで開き、1団体2個人を表彰した。

功績者は、遊休荒廃農地に牛を放牧して農地再生に取り組む藤沢荒町のあすなろ会、町農業委員を長年務める東高遠の廣瀬昭典さん、町農業委員会会長を2期務めた三義の春日建郎さん。

農政講演会もあり、「将来の地域農業を支える担い手づくり縲恟W落営農へ準備する力と対応する力縲怐vをテーマにパネルディスカッションをした。

07年産から導入される、認定農業者や集落営農組織などの担い手を対象とした国の新経営安定対策についての概要を基に、農業者ら約60人が意見を交わして、今後の農業展開の方向性を探った。

小池政一会長は「農業が大きく変わろうとしている時期だけに、互いに考え、町の方向付けをしていかなければならない」と話していた。 -

リトルシニア「伊那ファイターズ」 努力たたえ今後にエール

中学生の硬式野球チームとして、全日本リトル野球協会シニア信越連盟伊那リーグに所属する「伊那ファイターズ」は28日、第25期生19人の卒団式を箕輪町の伊那プリンスホテルで開いた。保護者や在籍団員ら約100人が集まり、卒団生を盛大に送り出した。

登内英夫代表、宮下一郎顧問らのあいさつの後、三澤良男監督は19人一人ひとりの名前を挙げ「入団当時は足が遅くて、動きも鈍かったが、努力でレギュラーを勝ち取った」「チームで体が一番小さく、けがにも悩まされたが、皆の信頼は大きかった」などと、それぞれの努力をたたえ、今後の野球人生へのエールを贈った。

25期生主将の近藤俊文君は「3年間の思い出が鮮明の思い出される。ファイターズの名前に恥じないよう、高校野球でも頑張っていきたい」と話した。

伊那ファイターズは上伊那全域の中学1年生から3年生までが在籍。毎週土・日曜日に南箕輪村南原のルビコングラウンドで練習に励み、04年度は信越連盟秋季大会でベスト8の成績を収めている。 -

31日まで ベル伊那「新春大絵画展」

中央画壇の文化勲章作家から現存の人気作家まで作品が集まる「新春大絵画展」は31日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開いている。日本画、掛け軸など約70点を展示販売している。

高山辰雄の「菜の花」片岡球子の「わらべ」、伊東深水の「南枝、小杉放庵の「金太郎」、川合玉堂の「水郷麦秋」などの日本画や掛け軸が注目。油絵では田崎広助の作品も並んでいる。

長野県出身作家の池上秀畝、中村不折、菊池契月、中川紀元などの作品も多数展示している。

関係者は「美術館クラスの作品が並ぶ内容の濃い展示なので、見るだけでも価値がある」と来場を呼びかけている。

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。 -

伊那市の荒井区高齢者クラブが健康セミナー

伊那市荒井区の高齢者クラブ(長田伊三男会長)は24日、市駅前ビルいなっせで、年一回の健康セミナーを開いた。同区錦町の宮下歯科医院の宮下堯人院長(86)が高齢者の健康問題について話し、趣味で取り組むマジックも披露した=写真。

宮下さんは「高齢になると、寝たきりになる人もいるが、いいところもいっぱいある。いいところだけに感謝することが私の健康の縮図」と切り出すと、「その人の生きがいとなる趣味を持つことは大切。私はマジックをするが、人を喜ばせることで、自分も喜ぶことができる」と話した。

宮下さんは自分の一日の健康法について「就寝はいつも午後10時。室温、湿度には気をつける」「年を取るとお互いにしゃべることも少なくなるので、鏡の前で発生練習や、顔の体操をする」などと語った。 -

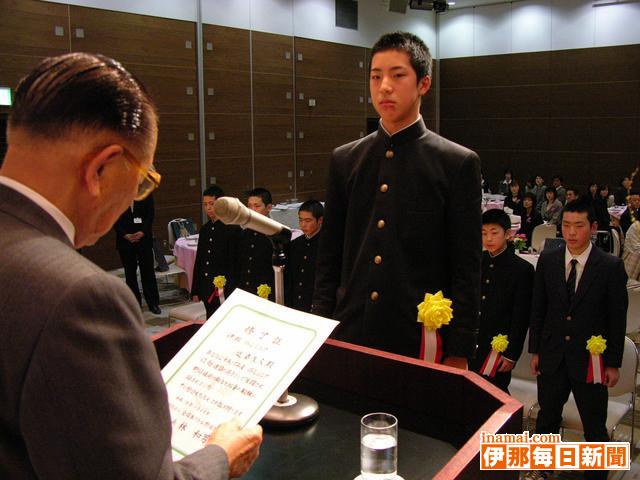

かんてんぱぱ絵画コンクール表彰式

第2回かんてんぱぱ小学生絵画コンクール入賞者の表彰式が28日、伊那市西春近のかんてんぱぱホールであった。最優秀賞から銅賞までの15人に賞状などを伝達。集まった保護者らと共に喜んだ。

伊那食品工業の塚越寛会長は「会社を経営する中でも、美しさ、色の帳合などが非常に大切で、絵を描くことの重要さを感じている。大いに絵を描いてもらい、そうした才能を伸ばしてほしい」と子どもたちに話し、表彰状を授与した。

かんてんぱぱ賞(最優秀賞)の伊那北小学校5年生・石田裕己君の「今年は豊作稲刈りだ」は、授業で取り組んだ稲刈りを描いた。人物の目を描くのに特に時間がかかったという。

かんてんぱぱホールで2月26日まで、応募のあった12校674点の作品を展示している。描くのは、普段見慣れた校舎や神社、授業で育てたヘチマやアサガオなどさまざま。鮮やかで温かみのある子どもたちの作品は、訪れる人たちを楽しませている。

入場無料。 -

飯島で土手火災

27日午前11時過ぎごろ、飯島町本郷第一の田んぼの土手で近くに住む無職の女性(77)が枯草を集めて燃やしていたところ風にあおられて燃え広がった。通報を受けて駆け付けた消防により正午前に鎮火したが、付近の土手など約2500平方メートルを焼いた。けが人はなかった。

-

小さい子のおはなしのへや

中川公民館・図書館は25日、図書館児童コーナーで幼児すこやか学級「小さい子のおはなしのへや」を行った。30組余の親子が参加、ムーミンの会による絵本の読み聞かせや紙芝居などで楽しい一時を過ごした。

長い胴と短い足の犬、ショーテーと仲良しの猫が登場する絵本「ショーティーとねこ」でスタート。次いで、紙コップを加工したカップシアターで「アンパンマンとバイキンマンの雪だるま」。アンパンマンが子どもたちのために作った雪だるまを、バイキンUFОでやってきたバイキンマンが横取りするお話を楽しんだ。

節分にちなみ、鬼の面をかぶり、トレードマークのシマのパンツで登場したメンバーは歌遊び「鬼のパンツ」を披露、みんなで踊って、歌って盛り上がった。

最後に紙芝居「くいしんぼうのまんまるおに」で子どもたちを物語の世界に誘った。 -

高齢者クラブ連合会新年祝賀会

駒ケ根市高齢者クラブ連合会(池上重雄会長)は26日、06年の新年祝賀会を駒ケ根市のアイ・パルいなんで開いた。会員ら約100人が出席し、ステージで繰り広げられる会員らの歌や踊りなどの出し物を楽しみながら酒を酌み交わして今年が良い年になるよう祈った。

池上会長は昨年の活動について「マレットゴルフ大会、体育祭、芸能祭など多くの行事があったが、悲しいことに会員が初めて交通事故で亡くなった」と1年を振り返り「これを教訓に今年も自分の安全は自分で守って事故を起こさないようにし『健康は宝である』の言葉を実行してほしい」とあいさつした。 -

消費者の会が石油値上げをただす

「どうして南信はガソリンが高いの?」「灯油の値段はいつ下がるの?」など、高値が続く石油について消費者が石油販売業者の代表に聞く懇談会が26日、駒ケ根市役所で開かれた。市内の主婦らでつくる駒ケ根消費者の会(林富代会長)の運営委員ら約10人が、石油商業協同組合上伊那支部南部ブロック長の武井二郎さんを招いて素朴な疑問をぶつけた=写真。

この冬の灯油の高値の原因について武井さんは「気象庁の長期予報で暖冬だと発表されたため、石油元売り各社が灯油の生産調整を行った結果、思わぬ寒さによる消費拡大で品薄になったことが大きな要因ではないか」、南信のガソリン価格が高いことについては「1店舗当たりの販売量が少ないため」などと説明した。ガソリンの価格を店頭表示すべき竏窒ニの質問に対し武井さんは「掛売りと現金売りの価格差の問題などから表示していない店がほとんど。個人的には表示すべきだと思う。組合に持ち帰って前向きに取り組みたい」、灯油はいつ値下がりするかについては「3月になれば竏秩vなどと回答した。

説明を聞いた消費者の会の委員らは「販売店は値上げでもうけているとばかり思っていたが、苦労も少し分かった」などと感想を話していた。 -

社会教育委員会が答申

駒ケ根市社会教育委員会(小出勉委員長・6人)は03年11月に市教育委員会から諮問を受けた「親の資質の向上を図るにはどうしたらよいか」について意見をまとめ26日、市役所保健センターで中原稲雄教育長に答申書を手渡した=写真。中原教育長は「2年半、12回にわたる審議に感謝する。今後の市政の大事な柱として生かしていきたい」と述べた。

答申書は3章から成り、第1章で家庭教育を取り巻く状況について、核家族化、共働きなどにより家庭の教育力が失われてきている竏窒ニ分析し、第2章の「親として心掛けなければならない具体的方策」で、親になる前にまず大人であること▽基本的生活習慣を身につけさせる▽幼児期からの挫折体験が必要▽家の手伝いをさせる竏窒ネどを提言している。最後に「子育てのしやすい環境をつくるために」として地域や教育機関、企業、行政などに子育てのしやすい環境づくりを求める内容となっている。小出委員長は「諮問を受けた『親の資質の向上』は広範な課題だったので『親の子育てのあり方』に焦点を絞り、親が子育てをするための指針についてまとめた」と話している。 -

地域食材で児童と生産者が会食

顔の見える交流を深め

宮田村の宮田小学校は27日、「地域食材100%の日」を開き、日々の給食に農産物などの食材を提供している村内生産者を招いて会食した。各学級で安全、安心な地元産の食材を一緒に味わい、交流も深めた。

この日の給食は、村内農家11戸でつくる「学校給食を育てる会」提供の農産物を中心にしたメニュー。

栄養満点のきびご飯に加え、芋がらが入った「いなか汁」、ニジマスのカレー揚げ、かぼちゃサラダ、リンゴゼリーと、豊かな宮田村の食材で彩られた。 育てる会のメンバー8人は各学級に散らばり、児童と一緒に会食。美味しそうにたいらげる子どもたちの姿に目を細め、会話も楽しんだ。

2年3組で会食した宮嶋正明さん=町3区=も、モリモリ食べる児童の給食風景を喜び「農薬を減らすなど、安心な農産物にしようと我々も気を配っている。今後もさらに地域食材を味わってもらえたら」と話していた。

04年度から宮田小、中学校は、生産者の顔が見える安全、安心な地域食材の導入を積極的に図っている。 -

宮田村営農組合設立

宮田村営農組合は26日、設立総会を農協宮田支所で開き発足した。全国的に市町村単位で営農組合を設ける例は珍しいが、一村一農場を掲げ脚光を浴びた「宮田方式」と呼ばれる集団営農を再編。農家全戸参加で国の新たな農業政策に対応する。ただ同村は兼業農家が大半。後継者不足は深刻で、担い手育成など急務の問題を抱えたなかで船出となった。

大規模農家や営農組織に補助を限定する2007年からの国の新たな政策に対応しようと、各地で組織の再編や設立が相次いでいるが、関係者によると、集落ごとに設けることが多く、ひとつの自治体を包括するケースは極めて珍しいという。

宮田村では20年ほど前から農地の所有と分離を進め、集団営農を先駆的に実践。

村の農地利用委員会が利用計画を立て、農協主導の集団耕作組合が実働して耕作する方式を採用してきた。

今回の再編は、村をひとつの農場としてとらえる概念を引き継ぎ、農地利用委員会と集団耕作組合を統合。農地を所有する全709戸を組合員とした。

経理の一元化も図り、各地区に設ける組合の上部組織として村営農組合を位置付けた。

地区営農組合は大田切区、南割区で発足し、町区と新田区が2月中、残る北割区、中越区、大久保区も年度内に設立する見通し。

組合設立は当初、昨年春を予定。しかし、組織再編の必要性が各農家に浸透せず、懇談会を繰り返す事態になっていた。

総会には各地区の総代ら約70人が出席。理事会の互選で決まった原田博安組合長は席上「村の自立と同じように、人任せではなく、全組合員が英知を結集して農業を守りたい」と理解を求めた。

当面の活動は農地利用と機械、施設の共同利用の調整が主だが、高齢化による後継者不足は加速度的に進んでおり対応が迫られる。

役員は次の皆さん。

▽組合長=原田博安▽副組合長=小田切信樹、保科治男▽営農企画・土地利用部会長=北沢正明▽機械・労働調整部会長=小田切孝夫▽会計監事=小田切正和、加藤瞳 -

外国人企業研修生に初の男性

宮田村商工会の外国人研修生受け入れ事業で、建設業のヤマウラが受け入れ企業に加わり、事業初となる男性の研修生5人が中国から来日。同社で働きながら技術や語学の習得に励んでいる。従来は女性ばかりだった研修生受け入れだが、新たな展開を迎えている。

6期生となる今回の研修生は5人に加え、精密業のマスダで研修を積む女性3人。いずれも今月来日した。

26日に村内で歓迎会があり、事業参画9企業で組織する「外国人研修生受け入れ協議会」のメンバーと会食。原田和愛協議会長らが「会社の規則などを守って、初心の目的を忘れず頑張って」と激励した。

初の男性研修生のひとりとなった于公科さんは「日本に来れてとてもうれしい。一生懸命働きたい」とあいさつした。

同事業は2001年に始まり、中国・大連市の意欲ある若者を面接で選考。同商工会に加盟する機械や縫製などの企業が受け入れ、3年間研修を積む。

修了帰国者も含めた研修生は50人ほどに及ぶが、従来はいずれも女性。企業の希望もあり、今後は男性の受け入れも増えそうだ。 -

宮田中で百人一首大会

宮田村の宮田中学校は26日、新春恒例の百人一首大会を開いた。クラスマッチ形式で争い、2年の時にも優勝した3年2組が連覇。伝統の遊びを楽しみながら、学年の枠を越え交流を深めた。

全校生徒は学年関係なく5、6人1組となって競技開始。勝利のために、先輩、後輩の上下関係なく真剣勝負に臨んだ。

多くのクラスが大会に向けて練習。上の句を詠んだだけで、素早く反応する姿もみられた。

平均獲得枚数で競った結果、3年生が上位を独占。先輩の貫禄を見せつけたが、悔しさをバネに下級生も次なる闘志を燃やしていた。上位の結果は次の通り。

(1)3年2組(2)3年1組(3)3年3組(4)2年3組(5)2年1組(6)1年1組 -

権兵衛トンネル合同防災訓練

2月4日の開通を目前に控えた一般国道361号伊那木曽連絡道路・権兵衛トンネルで27日、伊那側・木曽側の消防や警察、国や県など関係8機関による合同防災訓練があった。相互連携を通じた迅速な対応を確認した。

訓練は、木曽側坑口近くのトンネル内で衝突事故が起き、車両火災、重複事故に発展したことを想定。

非常用通報ボタンから通報を受けた木曽消防署は、伊那消防署へと情報を伝達。その後、車内に閉じ込められた人命の救助や、車両の消火活動などに協力して取り組み、全7項目の訓練をした。

武居木曽広域消防本部長は「連携による合同災害訓練には一抹の不安もあったが、今回は成果があった。しかし、反省点・課題はある。十分検証して今後に生かしてほしい」とした。

三浦木曽警察署長は「関係機関の連携による迅速な対処ができた。しかし、市街地から遠隔地にあるトンネル内での初期活動は、戸惑うことも考えられるため、訓練を続ける必要がある」と有事への備えを訴えた。 -

第20回南箕輪村農業フォーラム

第20回南箕輪村農業フォーラムは27日、「品目横断的経営安定対策」に対応する地域農業「担い手」育成対策などを考えようと、「地域でつくろう担い手」をテーマに村民センターで開いた。農業関係者ら90人が、講演や事例研究などで学び合った。村営農センター、地域「担い手」育成総合支援協議会の主催。

伊那市東春近の農事組合法人「田原」経理・広報担当理事の酒井弘道さんが記念講演。04年10月の設立までの経過や仕組みなどを話した。

「加入は原則として設立時のみ」とする申し合わせ事項を説明し、「スタート時に加入の問題は南箕輪でもあると思う。皆が様子をみたら始まらない。ある程度、どこかで線引きが必要かと思う」とアドバイス。「今までと同じ考え方の中で同じようにやっていこうと考えるのはやめたほうがいい」と話した。

地産地消事業の一環で「リンゴ(ふじ)」の消費拡大コーナーを設け、「南箕輪村輪の会」によるリンゴ料理の試食や、リンゴジュースの試飲、リンゴのプレゼントもあった。 -

箕輪中生が人形劇公演

箕輪町の箕輪中学校11・12組は24日、松島保育園で人形劇を披露し、園児を楽しませた。

11・12組は毎年、学習で人形劇をしている。題材選びから台本、舞台や人形制作、音響、公演まですべてを協力して取り組む。公演を通して人との接し方を学ぶ活動にも位置付けている。

本年度は「アラジンと魔法のランプ」。毎年、松島保育園で公演しているが、園児に楽しんでもらえるように登場人物を考え、アラジンなどのほかに、子どもたちの好きなドラえもんを登場させた。

生徒は「せりふを覚えるのが大変だった」と話していたが、人形を操って熱演。園児は人形を目で追いながら楽しんでいた。中学生の保護者も参観した。 -

【記者室】節分の風習

節分の豆まき。ある寺では、豆をまいた年男年女に福升をあげているが、近年は遠慮する人が増えたという。現代生活では使用機会も減り、必要ないということらしい。幸福や長寿の祈りを込めた福升を頂いたら幸せになれるような気もするのだが▼ところで関西の風習という巻きずしの丸かぶり。ここ数年、急に関東方面に広がったように思う。コマーシャルを見るたびに、この風習を新たに取り入れている家庭はどれくらいあるのかと考える▼商売上の戦略も少なからず手伝っていると思うが、定着したかどうかは別として、ある地域特有の風習をコマーシャルまでして広めなくても…と思ってしまう。それでも、丸かぶりで幸せになるのならよしとするところか。(村上記者)

-

KOA四半期業績を発表

KOA(本社伊那市、向山孝一社長)は27日、06年3月期第3四半期業績を発表した。第3四半期(05年4月1日縲・2月31日)の売上高は370億300万円で、前年同期と比べ、ほぼ同水準となった。

売上高は昨年10月以降、デジタル家電を中心に増加。

営業利益は26億2700万円(前年同期比5億2700万円増)で、電子部品の売上増と原価低減、経費節減など改善活動に取り組んだ結果が表れた。経常利益は33億4900万円(同8億6900万円増)。四半期の純利益は20億7500万円(同4億3300万円増)で、1株当たり48円94銭となった。

06年3月期(05年4月1日縲・6年3月31日)の連結業績では、売上高500億円、経常利益45億円、当期純利益を27億円を予想している。 -

JA上伊那、合格祈願大豆を販売

合格への祈念を込めた大豆で、受験突破を目指してもらおう竏窒ニ、上伊那農業協同組合(JA上伊那)は28日から、05年度の上伊那産大豆をパック詰めにした「合格祈願大豆」を、南箕輪村のJA上伊那ファーマーズあじーなとJA上伊那のホームページで販売する。

昔から病気や災いを払う力があると言われてきた大豆にちなんだ取り組み。近年は、大豆は含んでいるレシチンが、記憶力や集中力をアップさせる効果もあるといわれている。

1袋は150グラムで限定300個。大豆はすべて駒ヶ根市の五十鈴神社で合格の祈祷を受けている。あじーなの販売価格は1千円。ホームページの販売価格は「一発合格」の語呂に合わせて1850円。

表紙は五角形(合格)とし、風水で新しいことをはじめるのに良いとされる黄色を使用している。 -

無塩みそパウダー「酵豆粉」発売へ

伊那食品工業=伊那市=と宮坂醸造=東京都=が約2年かけて、無塩みそパウダー「酵豆粉(こうずこ)」を共同開発した。4月から、業務用を中心に販売する。

「酵豆粉」は塩の入っていないみその粉末。みそと同じ伝統的な発酵手法をとり、たんぱく質や糖質が吸収のよいペプチド・低分子糖に変換される栄養価の高い食品。

伊那食が信州大学大学院農学研究科と産学共同で研究し▽脂質の吸収抑制▽エネルギー代謝の促進▽体質改善竏窒ネどの機能を見つけ、宮坂醸造が製造を担当。塩を入れず、腐敗しないみそ造りを確立し、世界で初めて量産化、工場でフリーズドライ製法で仕上げた。

27日の記者会見で、塚越寛会長は「健康食品ブームで、大豆の栄養素を利用できないかと思っていた。大豆を効率よく摂取する意味で、画期的である」と菓子など多くの用途に期待。企業同士の提携について「企業が生き残る手段」と話した。

伊那食は揚げ物の吸油量低減、でんぷん老化防止などの機能に着目し、付加価値のある商品開発を進めている。

価格は未定。 -

上農インドネシア研修参加者結団式

インドネシアの林業事情を学ぶため、2月4日から1週間、現地研修をする上伊那農業高校緑地工学科の生徒が26日、出発に向けた結団式をした。

研修は国土緑化推進機構が林業専攻の高校生を対象とした毎年のもので、国際的視野に立った林業の担い手を育成することを目的としている。今年は希望した1年生2人、2年生3人が参加。これまで同校からは、約20人が研修に参加している。

2年生の伊東勝美君は「インドネシアは日本が大量の木材を輸入している国で、熱帯雨林も減少している。現場の実態を見てきたい。植樹などを通して現地との交流を深めたい」と抱負を語った。

生徒たちは、マングローブの伐採跡地につくられたエビの養殖場や、森林復活プロジェクトの現場を見学する予定で、さまざまな角度から現地の森林事情についてふれる。 -

上農で社会人講師による授業

現場の生きた知識を取り入れよう竏窒ニ、南箕輪村の上伊那農業高校で26日、生産環境科の3年生42人が、伊那市ますみヶ丘のグリーンファーム社長で伊那市そば打ち名人の会の会長、小林史麿さんから、地産地消型の農産物流通と地域食材「そば」を通じた地域おこしを学んだ。

社会人講師による授業は「個性ある高校づくり推進事業」の一環。今回は、産直市場を通じた現代の農産物流通と、県内の農産物生産量第2位の「そば」に精通した小林さんに講師を依頼した。

生産者と直接つながりを持つ産直市場は、一般的な流通より安心で新鮮な野菜を提供できる魅力があり、消費者のニーズも高まっている。小林さんは「現代はインターネットなど人を介さない流通が進んでいるが、そう長くは続かないと思う。むしろ今後は、昔の物々交換に近い人と人とのつながりを重視した流通へと変化していく」と語った。

そばについては、実は伊那地域が信州そばの発祥の地である竏窒ニする説を唱え、地域おこしへの活用も積極的に進んでいることを示した。そば打ちの実演もあり、生徒らも、水加減や延し方などのコツを習いながらそば打ちに挑戦した。普段の授業にはない貴重な知識を深めた様子だった。 -

観光協会が自立計画で町から分離

飯島町観光協会(会長・高坂町長)は26日夜、農村環境改善センターで臨時総会を開き、町から分離し、事務局を町振興公社に委託することに合意し、関係する条例改正を議決した。

町はふるさとづくり計画(自立計画)の外郭団体改革プランの中で、観光資源の現状、会員の構成から町が中心になっての運営は困難とし、観光協会を町から分離する(事務局機能を持たない)ことを決めた。これを受け、観光協会は理事会を開き、観光協会の持つネームバリューや会員の意向を考え、機能を振興公社に委託し、存続させる方向で、臨時総会に諮った。

会の冒頭で、高坂町長は「観光協会は発足8年を経過し、観光振興に寄与してきたが、行政コストの圧縮や、観光資源の状況など総合的判断で、行政に事務局を置くのは困難と言う結論に達した」と経過に触れてあいさつ。

会員からは「事務局が町と振興公社の違いは」「委託事務費はどの位か」などの質問が出され、事務局は「事務経費を行政負担から、観光協会の予算から振興公社に支払うことになる。概算で20万円位」とした。 -

原色ドライフラワー&プリザーブドフラワー展

生花の美しさいつまでも-。飯島町文化館エントランスで15日まで、「原色ドライフラワー&プリザーブドフラワー展」が開かれ、来場者の目を楽しませている。

「早春」をテーマに、飯島町赤坂の葛岡一枝さんが制作した、原色ドライフラワーとプリザーブドフラワーのアレンジ作品23点を展示した。

完全に乾燥させてつくる原色ドライフラーは、湿気を嫌うため、作品はカップやドーム型などガラスケース入り。ケースの中で、シンビジウムやカトレア、バラ、クリスマスローズなどが生花のままの色、形を留め、華やかな雰囲気を醸している。

花の色を薬剤で脱色し、脱水、好みの色に染色してつくるプリザーブドフラワーは、自然界には存在しない濃茶や濃緑色、くすんだ黄色などシックな色合いに染めたバラ、実物をかごに盛るなどアレンジした。 -

【特集 権兵衛開通】木曽高速は山を越えるか?(1)

伊那市沢尻地区で、国道361号から火葬場下交差点に抜ける沢尻バイパスの建設が急ピッチで進んでいる。権兵衛トンネル開通にともなう木曽からの流入車輌に対応したものだ。だが、当初は05年度末と言われていた権兵衛道路開通が2ヵ月余り早まったため、バイパス工事の方が遅れている。

管轄する伊那建設事務所が、このバイパスを重視して来たのは、開通にともない、木曽の国道19号を通過する大型車輌が伊那に流入するとの予測のもとに、トンネルから北に向かうルートを整備するためだ。

国道19号は「木曽高速」と呼ばれ、中央道塩尻インターと中京方面に行き交う車。さらに関東北部から佐久平・和田峠を経由して木曽を通り抜ける車など特に大型の通過車輌が多い。このうち東京方面に行き交う車が、伊那インターから中央道を利用したり、さらには辰野町の平出から有賀峠を利用することになるのではないかと想定している。

伊那建が考える誘導コースは、トンネル出口から農道・中の原交差点を直進、現在工事中の沢尻バイパスを経て、火葬場下から春日街道に流すルートだ。春日街道の西には広域農道があり、これを経由した方が短距離だが、農道は県ではなく市町村の管轄で、構造的にも多量の大型車輌の通過による影響が大きいと言われており、県としては、県道である春日街道に誘導することをメインに考えてきた。

だが、地元南箕輪村などのからは「実際は農道通過が最も多くなるのでは」との懸念の声も上がっている。この声を受けて一定個所の拡幅や歩道の整備も進められてきたが、現在でも交通量の多い広域農道がどこまで、流車輌を受け入れ可能かは未知数だ。

トンネルと北方向をつなぐルートには、さらに、春日街道・広域農道が国道153号と合流する伊北インター付近の混雑、辰野町内の狭い幅員、竜東への車の誘導方法など、解決するべき課題は多い。

権兵衛トンネルの開通は、伊那と木曽に新しい時代をもたらすだろう。だが、それは同時に、木曽の住民が何10年にもわたって直面してきた大型通過車輌の交通問題を、伊那側でも共有することを求めている。(続く)

=毛賀沢明宏= -

世界を体験 自分を高めて

高遠高校進学コースの女子生徒2人がオーストラリアのシドニーに28日から15日間の日程で短期語学留学する。26日、同校振興会会長の伊東義人高遠町長を訪ね、出発のあいさつをした。

語学留学は、町と長谷村、同窓会でつくる振興会の事業で6年目。1、2年生を対象に、ホームステイをしながら現地の英語学校で学ぶ。渡航・研修費用のほぼ半額を補助する。

1年の中山由貴さん(16)=長谷村非持=は「英語を使う職業に就きたいと考えている。これまで学んできた英語の実力を試してみたい」と抱負。2年の佐藤友希子さん(17)=宮田村町二区=は「現地の人との触れ合いを大切にし、異文化も学んで自分の考えを大きくしたい」と熱意を伝えた。

伊東町長は、地元の紹介用に町の英語版パンフレットや高遠城址公園の絵はがきなどを渡し、「友好を深めて、悔いのない研修にしてほしい」と研修の成果に期待した。 -

4月「学校改革推進調整委員会」発足へ

高遠町、長谷村、高遠高校同窓会でつくる振興会は26日夕、「高遠高校の将来を考える会」を同校で開き、学校評議員やPTAを交えて、学校側と同校の現状課題を探り、魅力ある学校づくりについて意見を交わした。

「高校の再編の時期」ととらえ、「地域に根ざし、信頼される高校」(振興会)を目指しての初会合。事前にあった同校の現状と将来像への意見を求めるアンケート結果に基づき、主に挙がった意見に沿って、振興会の3団体、学校評議員、PTAの5分散会で議論した。

議題は▽進学実績と強化▽コース制の充実▽風紀・校風の改善▽進徳館・高遠の学・地元力・中高連携の取り入れ▽その他(校名変更など)竏秩B

分散会で、卒業後の進路に対し、「生徒や保護者が目的意識に欠けている」と指摘する意見があった。95年度に導入した大きな特色といえるコース制について、時代のニーズに合わせた専門分野の取り入れなど、見直しに対して意見が集中。通学条件の悪さや交通費負担の軽減を求める意見もあり、巡回バスの導入案など行政側への要望も多かった。

全体を通して、振興会長の伊東義人高遠町長は「互いに協力し合って課題を解決していきたい」と述べた。

同校は4月に「学校改革推進調整委員会」を立ち上げ、意見を基に将来の構想を打ち出していく考え。 -

町長と職員との職場懇談会

飯島町は2月1日から7日まで、初の町長と職員との職場懇談会を開く。

自立し持続可能なまちづくりに向け、日頃意見交換する機会の少ない職員と町長が直接懇談し、町政に生かす。

対象は課長、係長職以外の職員。懇談時間は概ね1・5時間。テーマは仕事の上で日頃感じていること、仕事を進める上での提案など、フリーに話し合う。

初日は午前10時から、議会、総務課、企画財政課、会計室、午後3時から住民税務課を予定する。

1612/(火)