-

【権兵衛開通日特集2】おらが谷の宝物

雄大な山容 霊峰・御岳山

「木曽のナァー なかのりさん 木曽のおんたけ ナンチャラホーイ 夏でも寒い ヨイヨイヨイ」

民謡木曽節にも歌われる木曽の象徴、御岳山(3067メートル)。岐阜県境にすそ野を広げ、その姿は雄大にして威厳を感じさせる。

霊峰と呼ばれ、山岳信仰御嶽教の「おやま」として、古くから信者たちの畏敬(いけい)を集めてきた。室町時代、精進・潔斎した修験者たちは、修行の場として山に登った。江戸時代には、覚明、普寛行者が登山道を開き、一般にも親しまれる山となった。

山頂直下の湖沼群は神秘的。二ノ池は、国内では最も高い標高2905メートルにある湖。深いブルーの水をたたえる三ノ池の水深は、13・3メートルにもなる。

ふもとは薬草、薬木の宝庫。「木曽の百草」は全国に広まり愛用者は多い。

周辺には、数多くの温泉や宿泊施設、スキー場などが点在し、四季を通してさまざまな表情を見せながら、旅人を迎えている。

キャプション

開田高原末川より望む御岳山=「霊峰木曽御嶽の夜明け」小野行彦写団・渓森木曽会長撮影 -

権兵衛トンネル開削で出た石を販売

伊那と木曽を結ぶ権兵衛トンネル開通に合わせ、伊那市のきたっせ活性化委員会・伊那北地域活性化推進委員会は4日、トンネル中心部の粘板岩を「メモリアルストーン」として販売する。限定100個。

粘板岩は、トンネル開削で外に運び出されたもの。自営業小松宏さん(73)=御園=が市内の運搬業者から「記念に」と譲り受け、地域の活性化につながればと主催者側の依頼にこたえる形で、その一部を売ることにした。

平均の大きさは長さ15センチ、高さ7縲・センチで、加工は一切していない。粘土質の土を洗い流し、1個ずつに「権兵衛トンネル開通記念」のシールをはった。価格は1個500円から。

粘板岩は4日午前10時、伊那北地域活性化センター「きたっせ」で開く開通記念イベントで販売する。 -

きょう 権兵衛トンネル開通

伊那と木曽を結ぶ権兵衛トンネルが4日午後2時、開通する。開通に先立ち、現地でセレモニーを開き、着工から7年の歳月をかけた工事の完成を祝う。

国道361号は、岐阜県高山市を起点に、高遠町に至る延長152キロで、伊那竏猪リ曽間の権兵衛峠(伊那市与地竏忠鱒K市奈良井)と姥神峠(木曽町日義竏忠鱒K市奈良井)は冬期通行できなかった。95年度、国土交通省は地域高規格道路「伊那木曽連絡道路」として整備区間に指定し、工事に着手。事業費は約605億円。交通不能区間の解消で、伊那と木曽を一つの生活圏と結びつけ、地域文化の交流や経済発展に大きな効果をもたらすと期待する。

権兵衛トンネルは延長4・4キロ、幅員9・5メートル。伊那竏猪リ曽間の所要時間は自動車で1時間半かかったが、45分に短縮される。

開通セレモニーは午前10時から、権兵衛トンネル内の伊那側抗口から木曽側に向かって2・1キロ地点で開く。地権者、国・県・市町村関係者、施工業者ら約410人が出席する予定。

地元の太鼓演奏、テープカット、くす玉割などに続き、伊那側、木曽側からそれぞれパレードする。

開通式典は伊那市民体育館に場所を移し、正午から開く。

開通に合わせ、国道361号権兵衛峠・姥神峠トンネル開削促進規制同盟会は、通行証明証を発行する。伊那側・木曽側で先着20人ずつ。

伊那側では、木曽からトンネルを抜けて1縲・・5キロ地点のチェーン脱着所で、通行ナンバー入りの通行証明証と記念品(イーナちゃんグッズ)を手渡す。 -

【権兵衛開通日特集3】自然と景観を守るために

中央アルプスを突き抜ける権兵衛トンネル道路の開通は、生活の利便性と経済活動の活性化をもたらすだろう。だが同時に、交通量の増加にともなう自然環境への影響や、道路沿線への企業・店舗の進出による生活環境・景観への影響を指摘する声も多い。

開発と環境保護竏柱サ代文明が抱えてきた根深い問題が、この地でもまた問われている。

大パノラマが広がる西箕輪地区 -

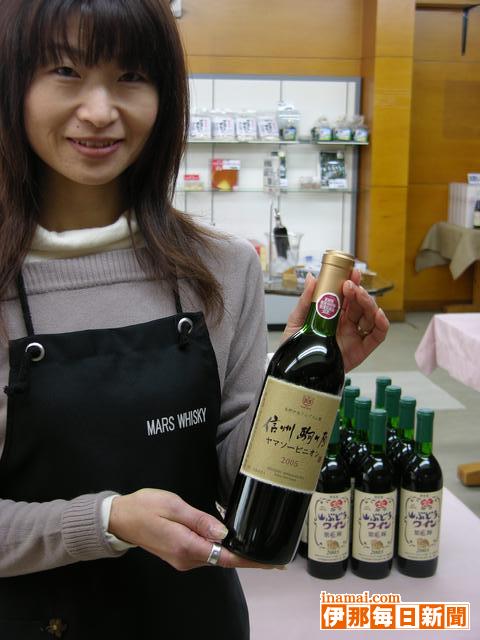

山ぶどうワイン「信州駒ケ原」6日発売

3年連続で県の原産地呼称管理制度に認定された宮田村の05年産山ぶどうワイン「信州駒ケ原」が6日、発売を開始する。昨年末発売した新酒「紫輝」の比較的軽い口当たりに対し、熟成した分だけより深みのある飲み味に。厳しい寒さが旨味を引き出し、より研ぎ澄まされたワインに仕上がった。

村内14戸の農家が栽培する山ぶどうの配合品種ヤマソービニオンを使用。地元限定発売の「紫輝」は仕込みから約2カ月で出荷するが、全国展開する「信州駒ケ原」は4カ月の間タンクの中で熟成させた。

醸造した本坊酒造信州工場(同村新田区)の藤野公宏工場長は「独特のレーズンの香りが楽しめ、コクもある」と話す。

軽めに発酵した原液は「紫輝」に、重めは「駒ケ原」にと初期の醸造段階から差別化。仕上がりの特性を引き出す工夫も行なっている。

さらに、氷点下が続く寒さで寝かすことで「余分な成分も落ちる」という。

「駒ケ原」は従来、全国向けの銘柄として地元販売は少なかったが、今季からは村内をはじめ上伊那各地の酒販店でも取り扱い、720ミリリットル入りを6652本出荷する。

1本1890円(税込み)。問い合わせは本坊酒造信州工場85・4633まで。 -

園児の元気な豆まきに鬼もタジタジ

宮田村のAコープ宮田店は3日、恒例の豆まき大会を同店駐車場で開いた。中央、東両保育園の年長、年中園児約150人も参加。店員扮する赤鬼、青鬼に豆をぶつけ退治した。豪華商品が当たる福豆まきもあり、多くの住民でにぎわった。

園児たちが落花生を一斉に投げ、鬼たちはその容赦ない攻撃に「痛い、痛い」とたまらず降参。

福を招き入れたごほうびに、お菓子がまかれ、色鉛筆のプレゼントもあった。

一般を対象にした福豆まきは、200人近い人が集まった。

今年も150本ほどの景品を用意。今高値のキャベツをはじめとした生鮮食料品や衣料品などを揃えた。

ビニール袋を持参するなど準備万端の人も多く、景品があたる引換券が豆と一緒に投げられると、夢中になって拾っていた。 -

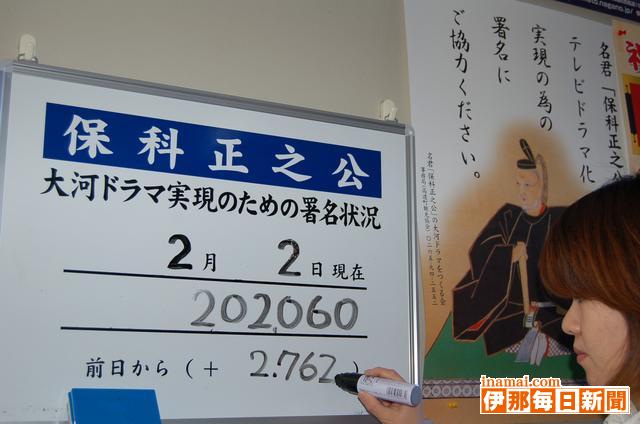

保科正之公の大河ドラマ化実現へ署名20万人突破

高遠町や町観光協会が展開している江戸時代の高遠藩主・保科正之公のNHK大河ドラマ化実現に向けた署名が2日、20万人を突破した。

ドラマ化実現に協力している長野市若穂保科地区の住民有志でつくる長野会議から2762人分の署名が郵送で届き、20万2060人となった。

保科地区は平安時代以前に、一帯を統治した武将が地名を姓にあてたことがはじまりとされ、長野会議は、「保科」の姓発祥の地として、町の活動に賛同した有志で結成。今回の署名を含め、これまでに約6千人分の署名を届けている。

町観光協会は、節目を祝って20万人目とその前後2人を署名簿から探し出し、記念品を贈る予定。また、3月にはNHKに出向いて署名簿を手渡し「保科正之ファンの気持ちを精いっぱい伝えたい」とする。

署名活動は100万人を目指して一昨年11月に開始。近隣市町村や、会津若松市などの正之に縁のある全国の自治体に協力を求めるほか、観光客を焦点にあてた署名活動なども展開し、昨年5月に10万人を突破した。 -

消防ポンプ車など2台を更新

南箕輪村は村消防団第3分団第2部(田畑)の消防ポンプ車、第4分団第1部(沢尻)の小型動力ポンプ付積載車を更新した。2日、役場駐車場で入魂式をして、無事故と無災害を祈った。

ともに15年間使用した車両の老朽化に伴う更新。従来のボンネットタイプからトラックタイプに切り替えたポンプ車(10人乗)は、落水を防ぐ自動感知装置を装備する。

積載車(6人乗)は、これまで手動だった小型ポンプの積み上げ・下ろしが電動式となり、効率性を高めた。それぞれ、周囲を照らす散光式、およそ400メートル先まであたるスポット式のライトを備える。

式には団員ら関係者約20人が出席。唐木一直村長は「安心・安全の村づくりのためには防災強化が重要」とし、防災意識の高揚を呼びかけた。

宮島忠夫団長は「車両が活躍しないことを祈るが、有事に備えて車両の性能を生かせるように訓練を積みたい」と述べた。 -

大萱保育所豆まき

災いを追い払い、福を招き入れよう竏窒ニ、伊那市の大萱保育所(伊藤正子所長)は3日、節分の豆まきをした。園児たちと交流をしている信州大学農学部の学生が鬼に扮(ふん)して登場。「鬼は外」と元気よく紙で作った豆を投げつけ、1年の健康を願った。

伊藤所長は、節分の意味や豆まきの方法、年の数だけ大豆を食べることなどを説明。もっとたくさん食べたいと考え、本当の年齢より上の年を申告する園児もいた。

鬼になる側と豆をまく側に分かれて豆まきゲームを楽しんだ。手作りのお面をつけたかわいらしい鬼が遊技場を駆け回った。

信大生が扮した黒と青の大きな2匹の鬼が登場すると、少し怖がる園児もいたが、力を合わせて一斉に豆を投げ、鬼を外へと追い払っていた。 -

伊那北高校理数科2年生の課題研究発表会

伊那市の伊那北高校で2日、理数科の2年生41人による課題研究発表会があった。理科・数学分野に関するさまざまなテーマで9班が発表し、互いの研究への関心を深め合った。

発表会は12年目で2年生のほか、理数科の1年生や保護者、教員など約100人が集まった。

研究のテーマは「昆虫の嗅(きゅう)覚がどれほど優れているか」「環境負荷の少ない燃料電池」などさまざま。

伊那谷の活断層と地震について研究したグループは、調査資料に基づく地震発生確率を算出。伊那地域で地震が起きる確率は、30年以内が0・11縲・%、50年以内が0・19縲・・7%、100年以内が0・38%縲・3%であることを示し「日本人が1年間で何らかの交通事故に遭う確率は約1%であることから、この確率は非常に高いと判断できる」と考察した。 -

警察学校卒業の2人 伊那署に配属

県警察学校(長野市)を卒業した、初任科第124期生44人のうち2人の新人警察官が2日、伊那署に配属された。同署員から祝福を受けた2人は早速、中山均署長に卒業を報告し、市駅前交番配置の辞令交付を受けた。

同署に配属されたのは上田市出身の井出宗納巡査(20)、飯山市出身の服部匡晃巡査(18)の2人。昨年4月に同学校に入校、約10カ月にわたり刑法の勉強や柔道の練習などに励み、同日卒業した。

中山署長は「新市伊那市が発足するとき、新市の発展と共に、力を発揮してくれることを期待する」と、2人に向けて激励した。

警察官としての第一歩を踏み出した井出巡査は「駅前交番は警察署の顔と言われているので、恥じないよう努力したい」と決意。服部巡査は「どこへ配属されても、県民のために働く気持ちは変らない」と話していた。

2人は約3カ月の職場研修のなかで本格的な実務を学んでいく。 -

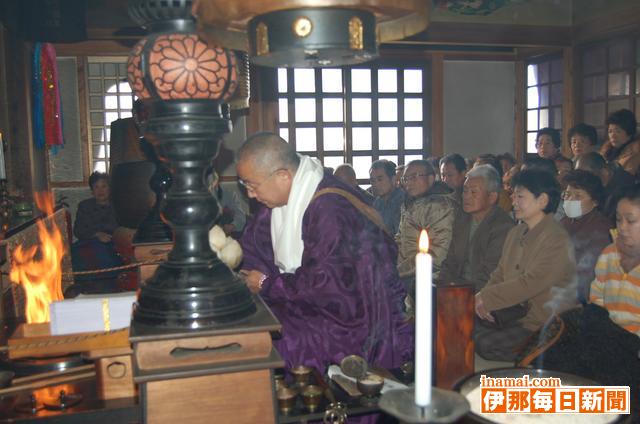

節分厄よけ盛大に、延寿院

中川村葛島の延寿院(伊佐栄豊住職)の節分会護摩祈とうが3日、同寺の本堂で盛大に行われた。上下伊那を中心に県内外から約300人の信徒が参拝、本堂に祭られた不動明王像に厄よけや無病息災、家内安全、諸願成就などを祈願した。

祈とうに先立ち、伊佐住職は経文の1節「遠仁者陳道富久有智(仁に遠い者は道に疎く、智を有する者は久しく富む)」と書かれた掛け軸を披露し「この文が鬼は外、福は内のもとになっている」と節分の意義に触れた。

この後、伊佐住職は願木に点火、赤々と燃え上がる護摩の火を前に「星供祈願文」を奏上、願主の名前を読み上げ、御加持(おかじ)を行い、集まった信徒や家族ひとり一人の身体健全、厄難消滅を祈願した。

祈とうの後、信者らはお札やお守り、福豆、節分まんじゅうなどを受けた。 -

2年連続、3部門で入賞

飯島町広報は県市町村広報コンクールで2年連続、広報紙、組み写真、広報映像の3部門で入賞した。

うち、広報紙「広報いいじま・未来飛行」はパキスタンのりんごで村おこしプロジェクトを特集した7月号が優秀賞に、お陣屋祭の写真グラフ(8月号)が組み写真の部で奨励賞を。広報映像の部では、国際協力会だより「ありがとう飯島町縲怩閧イプロジェクトの1年縲怐vが優秀賞に輝いた。

文書広報係の座光寺満輝さん(33)は「3部門で入賞できるとは思ってもいなかった」と驚き「親しみがあり、読んでいただける広報を目指し、取り組んできた、その結果が評価された」と喜ぶ。

「広報紙と広報映像の2つの媒体で、りんごプロジェクトという同1テーマに取り組んだことが、良かったのでは」と分析し「町民のみなさんのご協力で、毎号作らせていただいている。受賞を励みに、一層、精進したい」と話している。 -

信州産シャモ試食会

駒ケ根市の鶏生産者らでつくる東伊那アルプス地鶏研究会(湯澤信夫会長・6人)は1日夜、県が05年秋に開発に成功した新品種「信州黄金シャモ」の試食会をJA上伊那東伊那支所で開いた。市職員やJA関係者など約20人が参加し、焼き鳥やすき焼き、空揚げなどに調理した肉を従来の品種と食べ比べた=写真。参加者は「いい味だ」「歯ごたえがいいね」「だけどちょっとさっぱりし過ぎかな」などと感想を話し合っていた。

同シャモは97年に県が開発した地鶏品種「しなの鶏」と同等以上のおいしさと肉質を求め、シャモ(833系)と名古屋種を交配させて開発した。体重は126日齢で平均3キロと中型。丈夫な上、性格も温和で飼いやすいという。肉は脂肪分が少なく、歯ごたえがあるのが特徴。羽根の色と料理の焼き色が黄金に見えることから「黄金」の名が冠された。

東伊那アルプス地鶏研究会は昨年秋から35羽の信州黄金シャモを飼育しているが、今後とりあえず50羽にまで増やしていきたいとしている。 -

小中学校書き初め展

駒ケ根市のおもしろかっぱ館(小平容大館長)で市内の小中学生による「新春書き初め書道作品展」が24日まで開かれている。年末年始休業の課題として児童、生徒らが書いた書き初め作品の中から、各学校でそれぞれ選ばれた小学3年生から中学3年生の優秀作品107点を展示=写真。「はつゆめ」「雪の正月」「清新の気」「未知への挑戦」など、各学年ごとの課題をはつらつとした見事な筆使いで書いた作品に、訪れた人たちは「子どもとは思えないね」などと感心しながら眺めている。

出展者には作品展終了後、学校を通じて賞状と副賞のノートが贈られる。 -

埋め立て処分場問題「完全勝利」で環境を守る会が解散

民間業者が宮田村内で計画した産業廃棄物埋め立て処分場問題で、村民挙げて反対運動を展開した「宮田の環境を守る会」(小田切敏明会長)は1日、計画のあった南割区の山林を昨年11月に村が公売で取得したことを受けて解散した。法廷闘争に発展し、この日を迎えるまで10年の歳月。「本当に長かったが村民が一致団結し、完全勝利を果たせた」と喜びを分かちあった。

村内全区長、農協、消防団、そして村職員ら約40人が集まった役員会で、小田切会長は「既に埋められていたヘドロを見た時、さらに捨てらなくて良かったと実感した。2度とこんなことがあってはならない」と喜びをかみしめ口にした。

1996年9月に、民間業者が処分場を建設していることが判明。水道水源に近いことから、村あげての運動に発展し、村内ほぼ全ての組織が参画するなかで「環境を守る会」は発足した。

村は97年に建設差し止めの仮処分を地裁伊那支部に申請。13回に及ぶ審尋を繰り返し、2001年3月に仮処分が決まり、事実上計画は中止になった。

その後業者は税金滞納により、長野市に山林を差し押さえられ、同市が昨年11月に公売を実施。宮田村は300万円で取得した。

「行政の条例整備も進み、今では里山に処分場をつくることは困難。当時に比べて、住民のゴミに関する意識も高まっており、所期の目的は達成した」と小田切会長は解散の理由を説明し、全会一致で承認した。 -

村職員給与の労使交渉

宮田村職員の給与について1日、村理事者と同職員労働組合による労使交渉があった。人事院勧告の給与体系が大幅に見直されていることもあり、労組側は将来的な見通し、考え方も含めて提示するよう要求。村長が導入を示唆している人事評価制度については、不合理にならないよう求めた。再交渉するが日程は未定。

交渉は村長、助役と同労組執行部の間で行なわれた。

同労組の小林敏雄委員長は本紙取材に対し「給与を削るとしたら、その効果が見えなければ底無しになる。村民の皆さんも納得する行財政運営を示してほしい」と指摘し、給与に限らず将来を見通した計画の確立が必要との認識を示した。

評価制度導入については「国も制度の効果が十分ではないと示しており、検討を要する。不合理にならないよう、組合との協議などフォローできる体制が必要」と話した。 -

宮田小で半日入学

宮田村の宮田小学校は2日、新年度入学児を対象に半日入学を行なった。春から同校に通う園児たちが1年生と交流。絆を深めながら、学校生活に対する期待や夢を一層ふくらませた。

村内3つの保育園のほか、村外の幼稚園に通っている年長園児も参加。1年の各学級に分かれて、歌や遊びなどを楽しんだ。

1年4組は西保育園の園児を迎え、手作りしたカルタや福笑いなどでおもてなし。

お兄さん、お姉さんらしく、リードしながら、楽しい学校生活の様子を伝えた。

他の各クラスも、歌ったり、手をつないでゲームを楽しんだりと多彩。別れの時が近づくと、児童たちは「あたたかくなった4月には元気に入学してください」と園児に言葉をかけていた。 -

箕輪町特別職報酬

現報酬額の減額幅縮小の答申箕輪町特別職報酬等審議会の北沢喜恵治会長と原幸喜職務代理は2日、平沢豊満町長が諮問した06年度の特別職等の報酬について、05年度減額率を一律2%緩和する答申をした。町長は「答申を尊重したい」と答えた。

答申は、給料月額に対し町長23%(前年度25%)、助役13%(15%)、教育長13%(15%)、町議会議員3%(5%)相当額の減額。改正時期は06年4月1日。

審議会は、平沢町政3年間の徹底した行財政改革で歳出削減の努力による歳出を抑制していること、町の税収が回復のきざしを見せていること、県内同規模の町に比べ町の特別職の減額幅が突出していること-を挙げ、「町長の意志を尊重しつつ、現報酬額の減額幅を若干縮小することが現実的」との視点で答申内容を決めた。

答申に基づき減額した場合、06年度の特別職報酬の年額(期末・寒冷手当含む)と月額は町長1155万4800円(月額63万9100円)、助役1014万3500円(58万2900円)、教育長805万3千円(48万8940円)、議長500万8千円(29万8760円)、副議長399万9千円(23万8620円)、委員長383万7千円(22万8920円)、議員357万7千円(21万3400円)。

審議会委員は、北沢喜恵治会長、原幸喜職務代理、桑沢文雄さん、小川ゆかりさん、金井竹重さん、宮崎幸男さん、福田英治さん、斉藤喜久子さん、竹腰佐保さん、吉崎治郎さんの10人。 -

山岳愛好団体ら12団体が風力発電事業計画中止を求める

上伊那や諏訪市、茅野市などの山岳、野鳥、環境などの12団体は2日、入笠山周辺に計画されている2つの風力発電事業計画に対し、上伊那地方事務所長らに中止要望書を提出した。

要望書に「先人たちが守り、愛してきた自然環境、広く人々に親しまれている山域を著しく壊す。未来世代へ負の遺産を残してしまうことは明らか」と記す。伊那谷での計画が認められれば、他地域でも追随すると懸念し、事業計画主体者に計画中止を指導するよう求めている。

上伊那地方事務所には、団体代表者ら5人が訪問。

「伊那山仲間」の北原功副会長が要望書を読み上げ、山岳地帯に大規模な風力発電が建設された場合、水源汚染や森林伐採、道路造成による土砂崩落など自然環境への影響が予想されるとした。

牛越徹所長は「県の関係部局に伝え、総合的に検討したい」と述べた。

要望したのは、山岳団体、日本野鳥の会伊那支部、県自然保護連盟など12団体。上伊那地方事務所のほか、伊那市、高遠町にも出向いた。近く、諏訪地方事務所にも同様の中止要望書を提出する。

団体の入手した資料によると、三峰川電力の入笠山縲恷ュ嶺高原の尾根上延長約11キロと、青木あすなろ建設=東京都=の入笠山縲恷ナ平峠縲恚熨サの尾根上延長約15キロに、高さ100メートルほどの風車を取り付ける計画。 -

4日に権兵衛トンネル開通イベント

伊那と木曽を結ぶ権兵衛トンネルが4日午後2時、開通する。現地でのセレモニーのほか、伊那市内では開通記念イベントが繰り広げられる。

各商店街や実業団の役員でつくる商店街活性化イベント実行委員会は、商店街の活性化に結びつけようと「まちじゅう福豆・宝投げ大会」を企画。駅前再開発ビル「いなっせ」、伊那北地域活性化センター「きたっせ」を中心に開く。

福豆・宝投げ大会には福豆1500個、お宝券2108枚を用意。宝の中身は小売、飲食など175店舗から提供されたもので、18万円相当の人形をはじめ、パソコン講座の受講料割引、ラーメン無料券、1千・2千・3千円の商品券などが入っている。

木曽側からもスキー場リフト券などが寄せられる。

また、SBCラジオ「ラジオの王様」(午後零時8分縲・時49分)の中継があり、トンネル開通やみはらしファームのイベントなどを紹介する。

主な内容は次の通り。

【みはらしファーム】▽午前11時=豚汁・甘酒無料サービス、野菜・おからドーナツ・太巻き販売▽午後2時=福豆まき

【いなっせ】▽1時20分=豚汁無料サービス(先着200食)伊那中学校吹奏楽部コンサート▽2時10分=シャトレのローメンまん無料サービス(先着100人)▽3時=福豆・宝投げ大会

【きたっせ】▽午前10時=八幡町市(伊那と木曽の地酒の利き酒、豚汁無料サービス、和洋菓子・花・野菜などの販売)▽11時=子どももちつき大会▽午後1時15分=福豆・宝投げ大会▽1時半=なつかしシネマ上映会「銀座の恋の物語」 -

明るい選挙推進県大会

05年度明るい選挙推進県大会が1日、伊那市の県伊那文化会館でをあった。活動の推進状況などを確認したほか、啓発ポスターコンクールの入選者を表彰した。県選挙管理委員会など主催。

昨年9月にあった衆議院議員選挙の長野県の投票率は71・7%。前回を5・71ポイント上回り、全国7位だった。期日前投票は約25%におよび、県選挙管理委員会の松葉邦男委員長は「投票しやすい環境づくりのための諸制度が定着してきている」と振り返った。しかし、依然として投票率が低い若年層に対し、積極的な投票参加を促す必要がある竏窒ニした。

9月の衆院選で、選挙違反に伴う検挙はなかったが、警告は49件あり、個人の政治用ポスターを裏打ちしたり、法廷外宣伝物を管理者の許可なしで展示するなどしたものが多かった。全体としては、検挙・警告ともに低下した。

伊那市の唐木恵枝さんが、若い有権者を代表して大会宣言決議を読み上げ、積極的選挙参加と公平・公正な選挙の実現を訴えた。 -

かんてんぱぱ・青野恭典写真展「信州の高嶺」

伊那市西春近のかんてんぱぱホールにある青野恭典さん(67)のフォトアートギャラリーで2日、「信州の高嶺」が始まった。厳しくも美しい冬山などを写した作品を中心とした約50点が、訪れた人の目を楽しませている。

これまでは、四季を彩る花や田園風景などをとらえた作品を数多く展示してきたが、今回は八ヶ岳連峰や穂高連峰など、信州の山々を中心としている。

現在は、雪山の作品を中心に展示。雪の白さ、空の青さなどは、雪山の厳しさや緊張感をじかに伝える反面、美しさが見る人を魅了する。

モノクロ写真も数多く展示し、白と黒の世界がつくる微妙なグラデーションが、山々の鋭さ、雄大さを際立たせている。

青野さんは「モノクロの面白さを感じてほしい」と話していた。

今後は季節に合わせて一部入れ替えなどもある。

4日は午後2時から、青野さんによるギャラリートークもあり、写真解説に加え撮影技術などを聞くことができる。

入場無料。6月30日まで。 -

就職基礎能力速成講座

県は1日、就職を希望する若い世代を対象とした就職基礎能力速成講座を伊那市の伊那勤労者福祉センターで開いた。

有効求人倍率は緩やかな回復を見せつつあるものの、依然、若年層を取り巻く雇用環境は厳しく、就職できないまま学校を卒業する人も少なくない。また、「職」に対する認識不足などから、早期に離職してしまう人もおり、安定しない無職、フリーターとなる若者もいる。

そのため県は、コミュニケーション能力など就職能力を習得する講座を開講。国からの委託を受けた05年度事業で、今回は県内3カ所で開いた。

伊那地域は、8人の受講生が参加。6日間の受講を通してビジネスマナーなどの基礎的スキルを学べるようになっている。講座を終了すると、新入社員研修を受けたのと同等の能力を習得したものとして厚生労働省から証明書が発行される。

最終日には、希望者に個別カウンセリングも開かれる。 -

登下校時、不審者に声をかけられたら

高遠町の高遠小学校(宮下廣規校長)で1日、児童の登下校時における不審者の声かけを想定した防犯訓練があった。

防犯ビデオを鑑賞した後、伊那署高遠町交番の署員が不審者を装って、声かけや連れ去りの場面を実演。▽不審者の話にのらない▽防犯ベルを鳴らす▽大声で助けを求める▽近くの家に逃げ込む竏窒ネど、児童たちは真剣に不審者に遭遇した場合の対応を学んだ。

岩井智明交番所長は、「車から声を掛けられたら、車体の後部に逃げて」「すぐ防犯ベルのひもを引っ張れるように、ランドセルの横など、手に近い場所に取りつけて」などと指導した。

不審者が校内に進入した際の教職員の対応訓練もあり、さすまたを使った対処法を実践。防犯指導員や警察との連携、安全マップの作成、教職員とPTAなどで昨年結成した「高遠っ子みまもり隊」の活動内容についても意見を交わした。 -

集合型町営住宅ハイツ小原F棟が完成

高遠町が定住対策で小原地区に建設を進めていた集合型町営住宅ハイツ小原南F棟が完成し2日、関係者約20人が出席して、しゅん工式があった。

集合型は95縲・9年度、瀬戸にA、B棟、小原南にC、D、E棟を建設。6棟目のF棟(9世帯)は、鉄筋コンクリート造の三階建て。延床面積は約600平方メートル(1戸あたり62平方メートル・2LDK)。

湿気対策、遮音対策を考慮した構造で、プライバシーの確保、日当たりにも配慮し、C棟北側に隣接して建設した。建設費は1億円余。

伊東義人町長あいさつで「入居者が地域になじんで、地元住民と仲良く生活していってほしい。(伊那市・長谷村との)合併後も、高遠地域の定住対策、活性化対策として引き続き住宅建設に積極的に取り組んでいきたい」と述べた。 -

水道水を考える 環境セミナー

箕輪町の松島コミュニティーセンターで29日、環境セミナーがあった。信州大学の出前講座として、繊維学部の中本信忠教授が「安全でおいしい水道水の再確認」と題して講演。町内の環境団体員や一般町民など約70人が集まり、耳を傾けた。松島分館(有賀正信分館長)主催。

中本教授は、安全といわれる水道水でもペットボトルの水を買う人が多い。塩素臭い水道水は信用されていない竏窒ニし、薬品処理をする「急速ろ過」と生物浄化する「緩速ろ過」処理の違いについて語り、「生でおいしい水道水を飲みたいなら緩速ろ過処理にしたほうがよい」と訴えた。

中本教授によると、急速ろ過は細菌を完全に取り除けないため、塩素殺菌を必要とするが、発ガン性物質の生成が危険視される。対して緩速ろ過は、自然界で水が浄化される仕組みを人工的に再現しているため、安全な水作ることができるという。 -

【記者室】「いな」を売り出す

伊那と木曽を結ぶ権兵衛トンネルが、いよいよ4日に迫った。開通をきっかけに、伊那市内ではローメンまんや和菓子、パン、のれんなど新商品が次々と登場。他地域に向け「伊那」を売り出している▼権兵衛峠は「米の道」といわれる。トンネルで両地域を「結ぶ」ことから「おむすび」を連想し、新たなキャラクターを考えている人もいる。おもしろい発想だなと感心してしまうが、考えればいくらでも広がるという▼トンネル開通や高遠町・長谷村との合併を機に「何かできることはないか」と考えることは、改めて地域資源を見直すきっかけにもなっているようだ。「こういう取り組みが各店に伝わることで、元気なまちづくりにもつながるのではないか」と話す。(湯沢記者)

-

JA上伊那地産地消地域支援事業で給食を一緒に食べる

南箕輪村小学校を3日、上伊那農業協同組合(JA上伊那)の征矢福二組合長などが訪れ、同JAが提供した上伊那産農産物を使った給食を児童らと一緒に味わった。

JA上伊那は本年度、農業や地元農産物への理解・関心を深めてもらおう竏窒ニ地産地消支援事業に取り組んでいる。小中学校への農産物の提供もその一環。今回は希望のあった管内50の小中学校に、シメジ、ネギ、卵など、上伊那として力を入れている地元農産物を提供。酪農地帯の箕輪町には、駒ヶ根高原の「すずらん牛乳」も提供する。

各学校には、JA上伊那の理事者や農業者が訪れ、給食を一緒に食べる。それにより、農産物がどのように使われているか知る意味もあるという。

この日は、シメジを使った和え物が出され、児童らは「おいしい」と味わっていた。 -

伊那市西春近北小学校6年すぎ組

伊那市の西春近北小学校6年すぎ組は昨年7月から、市内にあるデイサービスセンター「春富ふくじゅ園」の利用者と交流を深めている。

この活動は、昨年3月に卒業した6年生から引き継いだもの。

学校から施設が離れているため、訪問は1学期に1回程度だが、ふくじゅ園の壁がさみしいからと模造紙1縲・枚に季節や学校行事の絵を書いてプレゼントしている。

訪問する際は、児童たちが計画を立てる。修学旅行や音楽会など学校行事を劇にしたり、紙に書いたりして発表。また、利用者と一緒に七夕やクリスマスなどの飾りづくり、あや取りを楽しむこともある。1対1の会話では、利用者から生活の様子や昔の遊びなども聞く。校歌や唱歌「ふるさと」などを歌ったら、涙を流して喜んだ利用者もいたそうだ。

デイサービスには耳が遠かったり、体が不自由だったりする利用者もいる。児童たちは、職員から接し方やどんな話をしたらいいのかを勉強。高齢者擬似体験にも取り組み、耳せんや特殊めがねをかけて「人の声が聞き取りにくかった」「周りがよく見えなかった」などを実感した。利用者と接するときは、相手の気持ちを考え、大きい声で話すことを心がける。

「最初はどんなことをしたら喜んでくれるのか分からなくて、うまく話せなかった。今は、学校のことを話すと喜んでくれる」「おじいさん、おばあさんが喜んでくれると、こっちもうれしくなるし、やさしい気持ちになる」と児童たち。地域の人にも声をかけられるようになったという。

小川教諭は「自分から踏み出せない子もいたが、回数を重ねるうちに、自分たちで考えるようになった。交流を通し、感謝の気持ちを持つようになった」と話す。

卒業を控え、3月には最後の訪問に出向く。6年間の思い出発表や歌などを用意。児童一人ひとりがカードを作り、感謝の気持ちを込める。

利用者との交流はもう少しで終わるが、下級生に引き継ぎたいと考えている。

2012/(土)