-

駒ケ根市仕事始め式

駒ケ根市は4日、新年の業務開始に当たって仕事始め式を市役所で行った。職員ら約140人が出席。全員で駒ケ根市の歌を歌い、市民憲章を朗読して、新たな気持ちで1年をスタートさせた。

中原正純市長は式辞で「今年の箱根駅伝を見ていて大変感動した。心を一つにしてたすきをつないでいく選手たちのように、職員の皆さんもやらなければならないことは分かっているはず。今年は厳しい年になるかも知れないが、一人一人が目標を持って、市民の期待に応えられる、信頼される行政を目指して共に力を合わせて頑張り抜こう」と力強く激励した=写真。 -

箕輪町商工会初夢チャンスカード抽選会

箕輪町商工会の年末年始大売出し初夢チャンスカード当選番号抽選会は4日、商工会館であった。小林紀玄会長ら商工会3役、商業部役員、消費者代表の立会いのもと、厳正な抽選を行い、当選番号を決めた。

初夢チャンスカードは、昨年12月15日から今年1月3日までに町内の商店会加盟店で500円の買物ごとに進呈した。総発行数は14万枚。

賞品は初夢賞・商品券3万円28本、1等・商品券1万円56本、2等・商品券5千円140本、3等・商品券千円840本。賞品総額294万円。

抽選は、消費者代表として町消費者の会正副会長、商工会役員が箱の中から数字を書いたピンポン球を引いて当選番号を決めた。

当選番号は▽初夢賞(各組共通下4桁)=2506、5665▽1等(各組共通下4桁)=0244、3828、6496、7577▽2等(各組共通下3桁)=363▽3等(各組共通下3桁)=056、280、585、744、898、939-。

賞品引換期間は6日から20日まで。

賞品引換場所は町商工会(土・日・祝日休み)、井口モータース、藤乃園ピュア店、かどや時計店、ふとんショップいとう、平林商会、ミクロスタンプ、若林酒店。町内大型店はピュア・ジャスコ、ベルシャイン伊北店、ビーワンみのわ店の各サービスカウンター。 -

南箕輪村・元旦初走りイベント

初日の出の中を走りながら、新年の空気を感じよう竏窒ニ、「元旦!初日の出・初走りイベント」が南箕輪村であった。子どもから大人まで、約60人が村役場正面駐車場からスタートし、新たな年明けを全身で感じた。

村の教育委員会と体育指導委員の主催する恒例のイベント。昨年は雪で中止になったため、2年ぶりの開催となった。

1キロコースと3キロコースがあり、それぞれのコンディションに合わせて村内を走った。

池田友美さんは、長男の翔太君、長女の綾香ちゃんの3人で初参加。昨年小学校に入学した綾香ちゃんが、学校の授業を通してマラソンを好きになったことをきっかけに、参加を決めたという。

準備体操をした後、合図と共に一斉にスタートした参加者たちは、早朝の村内を軽快に走り抜けた。

太鼓グループ「楽鼓」によるレセプション演奏もあり、参加者を楽しませていた。 -

長谷村成人式

長谷村成人式が1日、村公民館であった。新成人22人が出席。新たな門出を喜びつつ、「長谷村」としては最後の成人式となることを惜しみあった。

宮下村長は「80年の人生のうち20年を終わろうとしている皆さんは今後、義務を伴う責任を果たしていく必要もある。長谷村は31年の歴史を閉じるが、長谷という名は伊那市長谷として残り、長谷の雄大な自然も変わらない。苦しい時などに故郷を思い出し、どんな時でも励ましてくれるものであることを知ってほしい」と新成人に訴えた。

新成人代表の伊藤真悟さんは「これからの人生、一人ひとりが責任を持った行動をしていきたい」と新たな決意を述べた。

中学校時代の教諭小林智さんによる記念講演もあり、昔懐かしい恩師や友人に会えた喜びにも浸っていた。 -

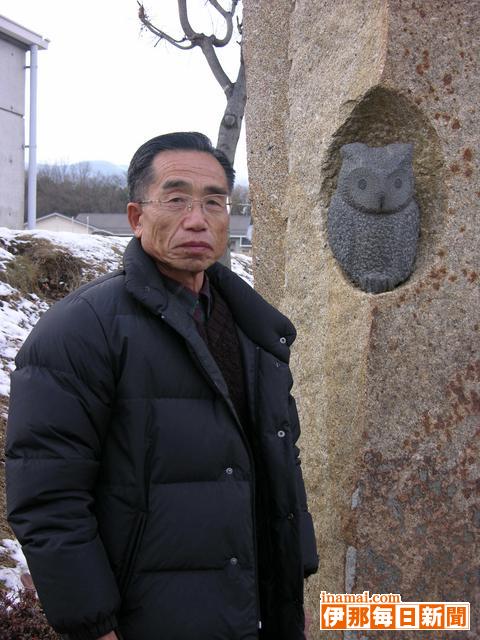

かんてんぱぱで高遠石工写真展

「高遠石工を訪ねる友の会」(赤羽忠二代表)による「新春高遠石工写真展」が4日から、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。県内外に残された素晴らしい石仏を撮影した写真約70点が、訪れた人の関心を引き付けている。

江戸中期から多くの石仏を残した高遠石工は、生活の場を求めて伊那地域から山梨県、岐阜県、関東方面など、あらゆる地域へと波及。その優れた技術は各地で受け入れられた。

職人によって作風は異なるが、手からつま先まで丹精に刻まれた高度な技術は一環している。約200年前に始まった文化は以後100年近く、親から子へと引き継がれたが、明治時代になると後継者が不足し、技術が途絶えてしまった。

会場には、親子代々の作品写真を並べた展示もあり、美しい石仏と共に時代の変遷もうかがえる。

代表の赤羽さんは「先祖が苦労して引き継いできた技術が、今なお各所に存在していることを知ってほしい」と話している。

入場無料。午前9時縲恁゚後6時。9日まで。 -

寒い冬 スキー場で満喫

年末年始の休み中、伊那市の中央道伊那スキーリゾートは県内外の家族連れなどでにぎわった。昨年12月29日から1月3日までの利用者は約1万人で、ほぼ例年並み。寒気で良質の雪が整ったゲレンデは好評で、関係者は「例年以上の利用が見込めそう」と今シーズンの盛況を期待する。

地元客や愛知県、岐阜県、三重県の中京方面から訪れる人が中心で、スキーやスノーボード、そり滑りと思い思いに楽しんだ。今季は新設した砂場感覚で遊べる「雪の公園」が人気で家族連れが増加し、そりや雪遊びを楽しむ人が多いという。

昨年12月下旬は日本海側を中心に全国で記録的な大雪となり、中京方面の交通にも影響があり、12月23、24日の利用者数は減少。翌週の30、31日はスキーを心待ちにしていた利用者が押し寄せ、2日間の合計利用者は近年3年間で最も多い、約3千人だったという。

営業は平日午前8時30分縲恁゚後4時25分、土日・祝日は午前8時縲恁゚後4時15分。問い合わせは中央道伊那スキーリゾート(TEL73・8855)へ。 -

正月に新たな門出 祝い、責任再確認

南箕輪村の成人式が3日、村民センターであり、該当者186人(男性94人、女性92人)のうち、108人が出席した。スーツや晴れ着に身を包んだ新成人たちは、久しぶりに合う友人との再会を喜び、大人としての新たな門出を祝った。

式典で唐木一直村長は「今年の成人式は自立に向けて歩み出す年。村づくりをどうしたらよいか、住みよいと感じる村づくりの話し合いに、積極的に参加していってほしい」と式辞を述べた。

成人者を代表して専門学生の中山理美さんが「社会人の一員として、責任ある行動をとりたい。こうして成人式を迎えられ、温かく見守ってくれた家族、厳しく育ててくれた先生、支えてくれた地域の皆さんに感謝したい」と謝辞を述べた。

大学生の伊藤亮介さんは「近年悲しい話が多い世の中。今の自分には何もできないが、さまざまな出来事に関心を持ち、人としてかかわることが成人の仲間入りだと思う」と意見発表した。 -

南箕輪村 新成人に聞く

南箕輪村は(1)成人になって思うこと(2)大人になって最もしてみたいと思うこと(3)自分たちの住んでいる地域(村)をどう思うか(4)自立を選んだ村が今後良くなるにはどうすればいいと思うか(5)隣の伊那市と高遠町、長谷村との合併(3月)をどう思うか(6)権兵衛トンネルが2月4日に開通するが、どう思うか(7)自分たちの住んでいる地域と木曽との新しい関係に何を期待するか竏秩B

◆(1)投票権を得た(2)株をやってみたい(3)これからも発展していくいい村(4)もっと周りに出せれる産業(特産)を育てる(5)他の市町村の財政難を負担しないとなので南箕輪村は合併しなくてよかった(6)これでもっと村が大きくなればよい(7)2つの地域とも大きく発展できれば。新しい産業も生まれそう(前澤貴仁さん・東京都・大学生)

◆(1)お酒が飲めること(2)お酒をいっぱい飲みたい(3)きれいで豊かで誇れる村(4)このままでよい(5)周りに出せる産業をつくる(6)木曽谷と近くなってよい(7)共に大きく発展できれば(福澤健治さん・東京都・アニメーター)

◆(1)何もない(2)選挙にいってみたい(3)お金持ちの村(4)難しい問題(5)村を愛しているので合併はだめ(6)交通が便利になる(7)交流(清水亮さん・北殿・会社員)

◆(1)大人の仲間入りができた(2)選挙にいきたい(3)素晴らしい村(4)まだ未熟なので思いつかない(5)村が好きなので合併はだめ(6)いろんな面で便利になる(7)木曽との交流(赤羽隼さん・長野市・短大生)

◆(1)お酒が堂々と飲める(2)選挙にいきたい(3)人柄など温かい村(4)村民の一体化(5)村を愛しているので合併はよくない(6)村が栄えれば(7)人との交流(関戸健一さん・東京都・専門学生)

◆(1)自己責任の世界になったと強く感じる(2)投票(3)最近、活気が出てきて年々よくなっている(4)村民の意見を尊重していくこと(5)周りに流されてる空気があったので仕方がない(6)人の出入りがでて、ますます活気がでれば(7)いい意味で、新しいことができることに期待(山崎さおりさん・南殿出身・大学生)

◆(1)いろいろな責任を問われるのでまっとうしたい(2)友達との付き合い(3)自然がたくさんありとてもよい(4)これからも自然を残してほしい(5)昔からあったものが失われるのはちょっとさみしい(6)知らなかった(7)人との交流がもてれば(匿名希望女性・久保出身・大学生)

◆(1)自分の行動に責任をもつ(2)会社で頼られる人間になりたい(3)近所付き合いがよい仲良しの村。空気もおいしいし、星もきれい(4)他の市町村と協力しながら、自立した村を発展させていければ(5)一つになることで皆が景気よくなればよい(6)交通が便利になること(7)お互いの地域のよいところを取り入れながら交流が広がれば(中山理美さん・東京都・専門学生)

◆(1)気持ちは変らない。お酒が飲める(2)10代でできなかったいろいろな挑戦を果したい(3)自然豊かな村(4)人を思いやれる村民が増えればよい(5)いいと思う(6)近くなってよい(7)お互いに自然を大切にすること(春日早紀さん・神子柴・会社員)

◆(1)今年から働くので責任を感じる(2)人に役立ちたい(3)危険の少ない安心して暮らせる村(4)若い人たちが引っ張っていく(5)それぞれが考えて合併したのでよいと思う(6)交流が深まれば(7)それぞれの文化が深まること(清水知世さん・神子柴・短大生) -

06年仕事始めの式 首長のあいさつ

◆宮下村長

昨年は大変多忙な1年だった。今年は長谷村の長年の歴史の中で、大きな変革のときを迎え、新伊那市の長谷自治区としてスタートする。村の今までの歴史を締めくくり、新たな旅立ちに向けて、どのように進むか、かせられた業務は重いが、皆の英知と努力で乗り切ってもらいたい。合併というのは変革のときということを、それぞれの立場の中で認識し、一人ひとりが自分の心に『あのとき自分はよくやった』と誇れるよう、1年間努力してほしい -

上伊那農協で「正月だるま貯金」

JA上伊那の各金融窓口で4日、預金者にだるまや干支(えと)の犬をかたどった貯金箱を配布する恒例の「正月だるま貯金」があった。縁起物のだるまや、かわいらしい貯金箱を手に、利用者は喜んだ。

伊那市狐島の本所では、福だるま460個、貯金箱150個を用意。開始時刻の午前7時30分から列ができ、子供を連れた主婦や高齢者を中心に、出勤途中の会社員などでにぎわった。

本年1年間のガス代を入金した原野明恵さん(43)=同市西町=は「去年の家計は子供の養育費で大変だったが、今年は長女と長男が高校、中学に入学するので、去年より出費がありそう。金銭的にも厳しい世の中なので、家族一人ひとりが周りに感化されぬよう意識を持って過したい」と話していた。 -

恩徳寺で加持祈祷盛ん

南箕輪村沢尻の伊那成田山・恩徳寺で、新年の加持祈祷が盛んだ。例年にない寒さにもかかわらず、大晦日の除夜の鐘、元旦の大護摩で賑わった同寺では、2日以降も信者や地元企業が、厄除け・社運隆盛・商売繁盛・交通安全などを願って祈祷を受けている。

4日も市内の建設会社が有志を募って30人ほどで参詣。林宥音住職が真言密教の教えにそって、同寺の本尊・不動明王の前で護摩木という特別の薪を焚き、燃え上がる炎の前で、弘法大師・空海から伝わる真言を唱えた。

三が日は信者などの個人の祈祷が多く、企業などが仕事を始める4日から、企業・商店などが多くなると言う。

真言密教に伝わる「加持祈祷」の「加」とは本尊が信者に心をかけてくれることをいい、「持」とはそれを受け止める信者の信心をいう。儀式を執り行う住職は導師と呼ばれ、本尊・信者・導師の三者が一体になることを念ずるそうだ。

加持祈祷を終えた林住職は、「06年はぜひ、戦争のない平和な年になってほしい。その思いを毎回込めて祈祷しています」と話した。 -

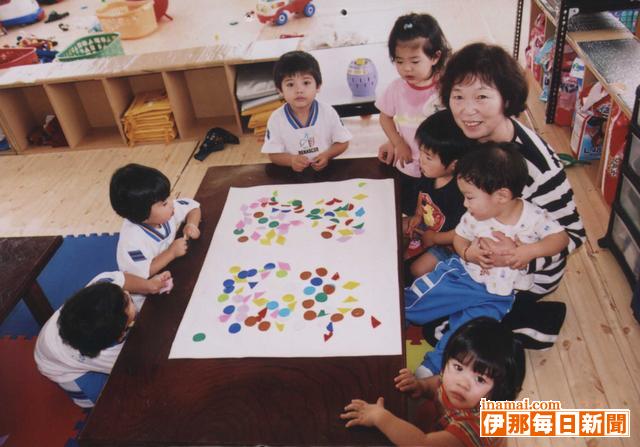

ブラジル母国語教室「BABY KID’S」保育担当

駒ヶ根市赤穂

関口一枝さん

「ポルトガル語で『うんちが出る』っていうのは“コッコ”っていうのだけど、最初はそれさえも分からなくて大変でした」

伊那市双葉町にあるブラジル人母国語教室「Baby Kid’s」(飯島ヨシムネ代表)の保育担当。昨年3月、代表の飯島さんが一時帰国することになり、その間の3カ月間、留守を引き受けることになった。「今は約束の3カ月を過ぎているのだけど、慕ってくれる子どもたちや、日本の事情がよく分からないスタッフに『いてほしい』って引き止められて、なかなか戻れなくて」と笑う。

◇ ◇

高校卒業後、オーストラリアへと出かけた次男が身ぐるみをはがれ、斬りつけられるという事件に遭遇。しかし、近くにいた中年女性が面倒を見てくれたおかげで、息子は無事に帰国することができた。見ず知らずの外国人を助けてくれた女性に感謝しながら「きっと日本で生活する外国人も、いろんな不安を感じているんだろうな」と実感した。少しでもそうした人たちの力になれれば竏窒ニ、出稼ぎに来る日系ブラジル人の家族と交流するようになる。そんな中「会社の寮を使って日系ブラジル人の子どもたちを見ている人がいるよ」と紹介されたのが「BabyKid’s」の前身となる託児所だった。そこから親戚付き合いのような交流が始まる。

◇ ◇

母国語教室との付き合いは20年近い。保育士として勤め上げたキャリアもあったが、日本の保育園と違い「言葉の壁」がある母国語教室での生活には、当初戸惑うこともあった。何が原因で泣いているのか分からず、なんて声をかけてあげれば良いのか分からない竏窒サんな状況もしばしば。しかし、日本語ができる子どもの力を借りて、何が原因かを知ることができるようになった。ここまでがんばってこれたのは、子どもたちが与えてくれたパワーのおかげ。

教室にはポルトガル語しか話せない子どもも多い。「せめてあいさつくらいは」と毎朝、ポルトガル語のおはよう“ボンジーア”に続けて、日本語で“おはようございます”とあいさつするようにしたところ、最初はポルトガル語しか話せなかった子どもが「おはようございます」とあいさつしてくれるようになった。「いただきます」を言う習慣もなかったが、それも言えるようになった。こうした日々の変化を発見することが、何よりの楽しみとなっている。

「もういい年なので、今後は自分の趣味の時間もほしいなっと思って。ただ、保育担当を離れても、母国語教室や日本にいるブラジル人家族とは変わらず交流をし、自分にできることを続けていきたいと思ってます」 -

飯島町新年祝賀会

飯島町は4日、06年新年祝賀会を文化館で行った。村や議会、総代会、商工会、JA、行政委員など各界の代表約130人が出席し、新春を寿ぎ、町の発展を誓った。

「町歌」斉唱で開式、高坂町長は、伊南バイパス本郷地区用地買収や内掘醸造の立地、与田切川飯島第6砂防堰堤の完成-など挙げて、05年を振り返り「今年は三位一体の改革により、補助金、交付金の削減が予想され、町財政は一層厳しくなる。実質的な自立の1年目の年、継続事業を中心に、補助金やサービスの見直し、子育て支援への重点配分などメリハリのある予算編成を行っている」と編成方針に触れ「住民と行政が痛みを分かち合い、協働の力で持続可能な自立のまちづくりを目指すことが、行政と住民の責務。全職員一丸になって努力したい」と新年の決意を述べた。

野村議長は「今年は協働のまちづくりの定着と前進させる年。議会は町とは対立でなく、緊張関係を保ちながら、一丸となって町民の付託に応えたい。9月30日は新町発足50年周年記念日に当り、喜びを町民と分かちあいたい」とあいさつした。

この後、町民憲章朗読、祝宴に移った。 -

中川村の仕事始め式

中川村は4日、基幹集落センターで、職員ら約100人を集め、仕事始め式を行った=写真。

「中川村歌」を歌って開式。曽我村長は「昨年は大きな変化の1年だったが、今年は周囲の環境が大きく変わり、三位一体の改革の影響が数字で現れ、村の将来を決める重要な年。来年度の予算編成作業が始まっているが、拙速にならず、集中度を上げて、密度の濃い作業を進めて欲しい。役場の仕事は未来をつくる仕事。職員はスクラムを組み、足並みをそろえ、時には意見をぶつけ合いながら、進んでほしい」と述べ、職員の協力と一層の奮起を促した。 -

中川村の成人式

中川村は「成人の日(9日)」に先立ち3日、文化センターで06年成人式を開いた。新成人73人(男40、女33)のうち、62人が女性は華やかな振り袖で、男性はスーツ姿で出席し、村理事者や村議会、恩師らの祝福を受けた。

村公民館と新成人などでつくる実行委員会が企画、進行したこの式典で、松村正明公民館長は「成人式は社会を担う一員として公に認められた節目の式。今年は知事選や村議選があるが、率先して選挙権を行使し、自覚と責任を果たしてほしい。21世紀を担う大事な1人として、心と体の健康に留意し、村や日本、世界の発展に貢献して」と期待した。曽我村長は「社会には筋の通らないことや理不尽なこともあるが、不平不満を言わず、自分が変わることが大事。自分を変え、成長することで、周りを変え、すばらしい未来をつくって」と激励した。

引き続き、新成人の代表に村からは記念写真と紅白ワインセット。安協中川支会女性部からは手作りの交通安全ストラップがそれぞれ贈られた。

また、新成人を代表し、佐々木壮さんは「親元を離れ、1人暮らしをして、初めて家族の苦労が分かった。家族への感謝の気持ちを忘れず、社会の一員として、自覚を持ち、責任ある大人に成長したい」。北島奈美さんは「社会人として自覚を持ち、責任を他の人に

転嫁するような大人にならないように、一歩一歩努力したい」とさわやかに、成人の決意を述べた。

この後、成人者は輪になって1分間スピーチ、最後に記念撮影を行い、思い出深い節目の式を閉じた。 -

福だるま貯金

飯島町のJA上伊那飯島支所、七久保支所は4日、恒例の正月だるま貯金を行った。今年1年の蓄財を願って、開店前から続々と来店し、早々に貯金を済ませ、福だるまを受け取っていた。

この日はお年玉を握りしめて来店した小・中学生、農産物代金を預ける農家、越年資金の残金を再度預入に訪れる主婦などで、終日にぎわい、両支所合わせて680個用意した福だるまや干支(えと)にちなんだ犬の貯金箱はたちまち来店者に引き取られていった。

今日1日の貯金総額は両支店合わせて1億2千万円を見込んでいる。 -

宮田村役場仕事始め

宮田村役場は4日に仕事初めの式を開いた。約100人の職員を前に清水靖夫村長は給与の自己申告を呼びかけるなど、一人ひとりの自発提案に期待。人口増加策をにらみ、若手職員の結婚や出産を積極的に奨励する姿勢も示した。

「全国的に少子高齢化が深刻。若い職員は独身であったら結婚し、子どもを産んで」と開口一番。

職員給与の自己申告も促し「相談しながら人生設計を組み立ててほしい」と話した。

自立3年目の今年を「行動計画を明確にする年」とも位置付け、「これからが皆さんの知恵の出しどころ。創造性を豊かにして、難局を乗り越えたい」とも訴えた。 -

JA宮田支所のダルマ貯金

JA上伊那宮田支所は4日、年始の金融業務を開始。来客者に縁起物のダルマを配る新春恒例の「ダルマ貯金」でにぎわった。

550個のダルマを用意。初貯金を終えた人たちに次々と配られ、午前中には終了した。

お年玉を貯金しようと訪れた子どもの姿も多く、干支のイヌをかたどった貯金箱がプレゼントされた。

「おかげさまで、まずまずの出足」と向山平治支所長。職員は忙しさに追われながらも笑顔で応対していた。

同支所は正月の初貯金を昨年よりも多い6千万円と見込んでいる。 -

正月に新たな門出祝い、責任再確認

高遠町の成人式が2日、高遠さくらホテルであった。今春、伊那市・長谷村との合併を控えるため、「高遠町」としては最後となった成人式は雪に見舞われたが、新成人63人(男28、女35)のうち、53人が顔をそろえた。男性はスーツ、女性は華やかな振りそで姿で式に臨み、関係者から祝福を受け、人生の新たな門出を祝った。

伊東義人町長は「新市のまちづくりは若い力が必要となる。町の将来像を真剣に描いてもらいたい。国民の一人としての大きな責任と自覚をもち、希望に満ちた人生を歩んでほしい」と式辞。新成人を代表して北原教裕さんが「歴史と伝統ある郷土に誇りをもち、飛躍の糧にしていきたい」と謝辞を述べた。

意見発表で、美容師を目指す小岩井望央さんが「決して楽な道ではないが、与えられたことだけでなく、自分で考え行動し、希望の道にまっすぐ進んでいきたい」、看護専門学校に通う矢沢翠さんは「知識と技術を向上させ、いつの日か町に帰って、地域の医療にかかわっていきたい」とそれぞれ現況と決意を述べた。

祝賀会で、ビールやジュースで乾杯。記念撮影をしたり、会話を楽しみ、友との再会を喜んでいた。 -

伊那市仕事始め式

各市町村で4日、仕事始め式があった。それぞれ職員を集めて首長が訓示。行政と住民の協働や職員の意識改革などを求めた。職員は気持ちを引き締め、業務に入った。 ◆小坂市長 本年は権兵衛トンネル開通(2月4日)、高遠町・長谷村との合併(3月31日)と大きな2つの出来事がある。伊那市の50年余の歴史の中で、大きな変革のとき。

年頭に当たり、古きをたずね新しきを知る「温故知新」という言葉を送る。高遠町・長谷村、木曽との交流が始まる。両町村の歴史、旧宿場町とそれぞれ古きものから新しい知識を得て、新たな伊那市を創造する原動力になってもらいたい。

地域の発展は、どれだけ輝くか、人口が増えるかにある。自立するために、産業の発展を基盤としてやっていかなければならない。

三位一体改革で、行政能率を上げることが求められる。職員、市民が痛みを分かち合う時代。官から民にと叫ばれるが、官は官でやっていかなければならないことがある。

合併を控え、現場での調整がある。上伊那の唯一の合併で失敗はできない。 -

新春・経済対談

06年、伊那谷商工業の行方を探る【上】

06年新春を迎えた。05年下半期は、全国的な「不況からの脱却の兆し」が、ようやく伊那谷にも影響を与え始めたかに見えた。好調な自動車関連産業が全体を牽引し、デジタルカメラの生産調整で失速していた電子光学関係も、息を吹き返してきたという。

こうして迎えた新年。権兵衛トンネル道路の開通と広域合併による新伊那市の誕生という大きな変化の中で、地元経済はどのような展開を見せるか?

伊那商工会議所向山公人会頭と、駒ヶ根商工会議所渋谷敦士会頭に、06年の展望と課題を語り合っていただいた。 -

新年記者室

今年は戌年。犬はいい、わが家にも2匹いるが、夫よりも子供よりも言葉を掛け、なでたり、なめられている。犬は古代より人間の良き友達。いつも身近にいる動物で、良くも悪くも犬に関することわざは多い。「犬も歩けば棒に当る」私が歩いてもネタに当らず、石につまづいて転ぶ位が関の山。「犬は3日飼えば3年恩を忘れない」。8年飼っているが、恩返しをしてもらった覚えはない。しかも、ほえるし、ふざけて噛む「飼犬に手を噛まれる」とはこの事。今年は「犬1代狸1匹」の幸運に恵まれ、「犬も朋輩、鷹も朋輩」のように仲間と仲良く、「喪家の狗(いぬ)」とか老「犬の遠吠え」などと言われないように、子犬のように、ころころと丈夫に暮らしたい(大口国江)

-

中川村村議会議員選挙

8月23日に任期満了を迎える中川村議会議員選挙は7月末か8月上旬に実施されるが、議員定数問題が再燃、現行16から4減の12で執行されるか微妙だ。年末年始の地区の集まりの中で、候補者の人選を含めて、定数問題が論議を呼びそうだ。

同村議会は昨年9月定例会で議員定数を現行の「16」から「12」にする条例改正が賛成9、反対6で可決。

審議に先立ち、議員定数問題特別委員会が7月、実施した住民意向調査では10人以下は65・37%を占めた。しかし、同委員会は地方自治法の議員定数や議員責務などを挙げて「12」が最良と報告、本会議では最多の「10」を主張する議員から修正案も出されたが、否決された。

議決直後、住民からは「10人になると思っていたのに、なぜ」「なんのためのアンケートだったのか」などの不満や不信の声が上がったが、沈静化した。しかし、昨年12月ころ、住民の反発が表面化、1月中にも議員OBや有識者が中心になり、アンケート結果を実現するための組織を立ち上げ、再審議を求める署名活動を展開する計画。アンケート最多の「10」を主張した6議員も同調する考え。

ある議員ОBは「議員は数よりも質が問題。人口5千人規模の村では10人といわず8人でも、チェック機能は果たせる。民意を無視し、このまま定数12で選挙が執行されるようでは、中川村に未来はない」と断じた。

また、ある村民は「村が発展するなら、議員は12人でもいい。しかし、議会は最多の10人でなく、12人に決めたことの理由が釈然としない」と議員の説明不足を指摘する。

議員定数問題はどうなる?。意向調査結果の尊重を求める住民有志らが多くの村民の支持を得、議会の再審議を経て、定数10を実現できるか。定数論議が立候補予定者の個々の選挙にどう影響するか、目が離せない。 -

【新春記者室】事実の陰の喜怒哀楽

新聞には事件や事故のように起きた出来事を淡々と並べただけの記事も多い。事実の報道は新聞の義務ではあるが、無味乾燥な記事ばかりでは読者もつまらないだろう。自分でも書いていて嫌になる。明るい話題をお知らせしたいと常々思ってはいるのだが、思わずほほ笑みが漏れるような心温まる記事というものはなかなか書けないものだ。事実を写真のように鋭く切り取る報道姿勢は新聞に欠かせないものだが反面、輪郭があいまいに見えつつも本質を的確にとらえた印象派絵画のように温かみを感じる記事もまた必要だ。共通しているのは、どんな出来事にも必ず人間がかかわっているという点。事実の陰に隠れた人間の喜怒哀楽をこそ今年は描き出したいものだ。(白鳥記者)

-

【年男年女】南箕輪村南部小学校用務員

黒沢一二三さん(71)

用務員を務めて3年。村教育委員会や役場、図書館、郵便局、金融機関などを一回りするのが日課。校舎は開校10年と新しいため、主な仕事は外の環境整備。土手が大きいので夏場の草刈りなど大変な作業もあるが、クラブ活動では児童と一緒に野球や卓球をした。「楽しいね。自分がうんと若くなったようで…」。児童とふれあう楽しみがある。

「運動は好きだね」。若いころは野球。社会人になって卓球を始め、現在、村の卓球クラブとラージボールのクラブに所属。「何十年とやってるけど、ちっとも上手にならない」と笑うが、冬期間は練習に通う。

ゴルフもしていたが、昨年、南箕輪わくわくクラブに入り、マレットゴルフを始めた。用務員の仕事を終えて大芝のマレットゴルフ場へ。約1時間プレーする。隔週土曜日のレッスンにも通った。

今年は「一期一会。人との出会いを大事に。去年、胃の手術をしたから、健康第一で過ごしたい」という。 -

【新春記者室】“協働”の行方

06年度南箕輪村予算編成方針の重点事項に「むらづくり委員会の推進」がある。04年11月に委員会を設置し、協働のむらづくりに取り組んでいるが、村や委員会と、住民の間に温度差が生じてきているように感じる。

昨秋の「むらづくり講演会」。講師は“協働”の意味を「政府と市民らが一緒に決めたことを協力して一緒に行う」と説明。義務ではなく権利として一緒に-である。

自立を選択した自治体で声高に叫ばれる“協働”。しかし、合併か自立かの論議が決着し月日が経つと、住民の意識は次第に薄れるもの。新たな年に、委員会の推進と併せ、住民、委員会、村の一層の“協働”の関係づくりが大切に思える。住民の気持ちが遠ざかる前に。(村上裕子) -

新伊那市 市長選

伊那市・高遠町・長谷村の合併による新伊那市発足に伴う伊那市長選挙が新市発足後、50日以内に行われる。伊那市長の小坂樫男氏(70)=無所属、小沢=は出馬の意向を明らかにし、会社役員向山信二氏(54)=無所属、西町=は「まだ決まっていない」としながらも「環境が整えば出馬したい」と意欲を見せている。ほかに、新人擁立の動きもあり、選挙戦の可能性が高い。

小坂氏は昨年12月、市議会定例会の一般質問に答える形で、出馬の意向を明らかにした。1月中にも正式表明する。

小坂氏は、権兵衛トンネル開通、合併と大きなターニングポイントを迎え「やらざるを得ない」と述べた。

市長選に立候補した当初から3期12年を限度に自ら身を引くべきと心に決めているようだが、新市発足は3期目の途中。来年度に上伊那広域連合のごみ処理施設建設地を決めなければならないとしている。

昨年1月の市長選に出馬し、落選した向山氏は「物質的にも、精神的にも豊かさが求められる。あらゆるジャンルで知恵や方策が不足している」とし、支援団体と打ち合わせしながら、正式に決めたいとしている。

そのほか、市民有志が「市民の声を聞き、市政に反映できる」人材を求め、新人擁立に動いているが、難航している。

共産党は、擁立をするかどうかを含めて検討中。

高遠町長の伊東義人氏(73)=無所属、小原=、長谷村長の宮下市蔵氏(73)=同、溝口=は「いい合併を仕上げてからでないと考えられない。まずは任期いっぱいを全うするだけ」といずれも出馬への意向は公の場で明らかにしていない。

選挙日程は、1月に3市町村の選挙管理委員会が集まっておおよその日程を申し合わせる。3月31日に暫定の選挙管理委員会を開き、選挙日程を決定するが、4月30日の投開票が見込まれる。

新「伊那市」のリーダーはだれか。今後、市長選に向けての動きが活発化しそうだ。 -

新伊那市 市議選

伊那市・高遠町・長谷村の合併で新伊那市発足に伴う市議会議員選挙が新市発足後、50日以内に行われる。周囲の動向を見ながら、出馬表明を控えている人もいるが、選挙戦は確実となりそうだ。(文中の名前は五十音順)

議員定数は26。初回に限り、各市町村を単位とした選挙区が設けられる。定数は伊那市18、高遠町5、長谷村3となっている。

◆伊那市

市議会の現職は24人。出馬を表明しているのは、飯島光豊(54)=共産党・東春近、春日晋治(40)=無所属・西春近、北原斉(64)=同・手良、小平恒夫(68)=同、馬場秀則(60)=無所属・狐島=の5氏。出馬の意向だが、表明を控えている現職もいる。そのほか、ほとんどが1月中に後援会などと相談して態度を明らかにする。年齢から後進に道を譲る理由で、3期目の藤島雄二氏(74)=無所属・西春近=が引退する。

地元や党の要請を受け、元市議で会社役員飯島尚幸氏(60)=公明党・西春近=が出馬。新人のNPO法人「クローバーコミュニケーション信州」代表・野溝直樹氏(40)=無所属・東春近=は、合併を機に「地域の声が反映される行政が求められ、地域色が生かされるシステムづくりをしたい」と出馬を決めた。

また、女性有志は、女性新人を擁立する方向で準備を進めている。1月中にも組織を立ち上げる予定。

◆高遠町

町が掲げてきた「合併しても、さびれない地域づくり」の確実な基盤固めを託せる人選が求められる。

町議会の現職(14人)からは、伊東實(70)=無所属・西高遠、春日嗣彦(51)=同、関森照敏(64)=共産党・同、野々田高芳(69)=無所属・下山田=の4氏が出馬を表明。飯島進(51)=無所属・西高遠、原浩氏(68)=同、松井教一氏(50)=同・山室=の各氏も前向きな姿勢をみせている。

唯一、前林賢一氏(69)=無所属・小原=が引退を決意。そのほかの現職は表明を明らかにしていないが、なかには出馬の動きをみせる議員もいて、無投票当選で終わった昨春の町議選と一転し、激戦になりそうだ。

新人や女性議員の擁立の動きは今のところみられない。

◆長谷村

村議会の現職(11人)は、窪田清彦(66)=無所属・黒河内、中山達得(73)=同・非持、吉田由季子(38)=同=の各氏が引退を決めているのみ。ほかの現職は表明を控えていて「後援会との相談もあるが、3枠とあって様子を伺っているのではないか」と分析する現職もいる。

◇ ◇

3市町村合併協議会の議会議員の定数等検討小委員会委員は「特定の地域でなく、全市的な視野に立って議論してほしい」と期待感を込めた。

新市誕生で、さらに議員に対する見方は厳しくなり、資質向上が求められる。

選挙日程は市長選と同じ。 -

【新春記者室】全力でスタートを切る

昨年の11月20日、県縦断駅伝大会で上伊那チームが3年ぶりの総合優勝を手にした。

上伊那の沿道は、他の地域と比べても多くの観客が集まっていた。地域に根付く・ス駅伝熱・スを確認した瞬間だった。大会を終えた選手らに話を聞くと「走っているときの応援が励みになった」との感想が多かった。誰かに支えられ、期待に応えられる喜びの意味が少し分かった気がした。 伊那毎日新聞社も50年間、地域に愛されて走ってきた。特に地域紙というのは記者と住民との距離は身近で、「この前の取材ありがとう」との一言に励まされることは多い。

新年を迎え新たなスタートラインに着く。自分への・ス甘え・スは捨てて、周囲の期待に応えられるよう全力で走り出そう(布袋記者) -

【年男年女】伊那市駅前交番所巡査 森下千史さん(23)

「テレビドラマの踊る大捜査線に出てくる女性警官のようなイメージ。警察官の仕事って男女平等で、女性でもバリバリ働けるところがすてき」と、ハキハキとした口調。

松本市生まれの一人っ子。山梨県の大学で法学を学び、「法律も使えて、体を動かせる仕事」に就こうと、04年10月採用に合格。県警察学校で半年間、心身共に鍛えた後、伊那署に配属された。

交番の仕事は交通事故、万引き、道案内など、「毎日色んな事件が起きて同じ日はない」というくらい大忙し。しかし、地域住民とふれあう機会も多く、相談に訪れた人からの感謝の言葉も身近でうれしいという。

「形式的には1人前の警察官と言われますが、まだまだ未熟で半人前です。ようやく仕事もほんの少し分かってきた状態。今年は私にしかできない、任せてもらえる仕事をしたい」と、少し照れ笑いで意気込みを語る。

趣味はドライブと温泉巡り。伊那署管内の日帰り温泉施設は制覇し、銭湯にもいくというおふろ好き。

2310/(木)