-

弥生と伊那中生の描いた絵馬 春日神社に奉納

伊那市の伊那弥生ケ丘高校の美術部と書道部、伊那中学校の美術部の生徒が描いた絵馬が伊那市西町の春日神社に22日、奉納されました。

こちらが来年の干支・寅が描かれた絵馬です。

-

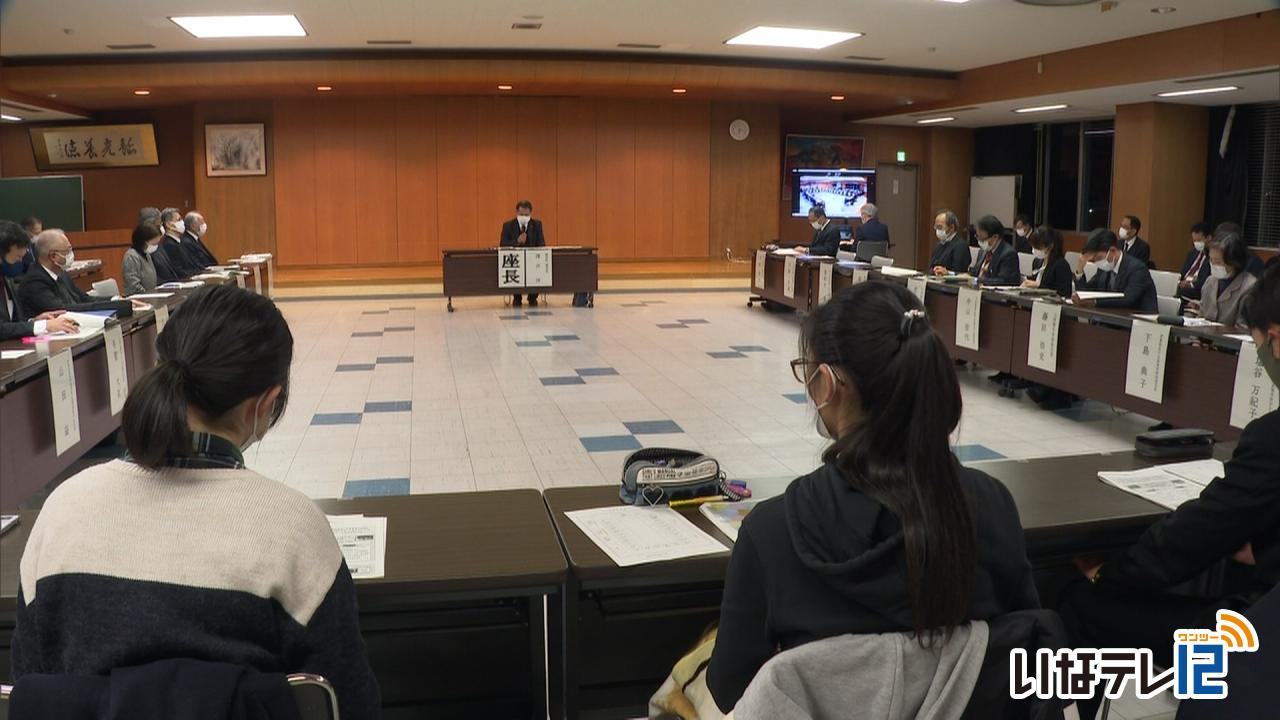

高校再編 伊那新校 開校令和10年度以降に

伊那市の伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校を再編統合する新しい高校について「開校は令和10年度以降のなるべく早い時期に」「募集学級数は8クラス・320人以上」とする方針が確認されました。

21日は、伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校の再編統合について議論する伊那新校再編実施計画懇話会が伊那市の伊那合同庁舎で開かれました。

長野県教育委員会では新校の校地は現在の伊那北高校を活用する方針で、校舎は大規模改修が必要だとしています。

設計と工事を合わせた施設整備には、少なくとも6年必要としていて、開校時期は施設整備を終えた令和10年度以降としています。

21日の懇話会では施設整備の基本コンセプトが示されました。

県教委は、施設整備の素案として、校舎は省エネルギー化を進めるとともに、エネルギーを創り出す仕組みを取り入れ、学習空間については探究的な学びに対応した使いやすいデザインにしたいとしています。

また伊那北と弥生を合わせ募集学級数は現在、11から12クラスですが、今後の人口減少を考慮して新校では8クラス・320人以上を維持していくとしています。

出席者からは、10クラスを望む声や開校時期を1年でも早くしてほしい等の意見が出されていました。

県教委では、懇話会の中間まとめをもとに伊那新校再編実施基本計画を策定し、なるべく早い時期に県議会に提出し、同意を得たいとしています。

懇話会では今後、校名や校歌、統合の方法などについて議論をしていく予定です。

-

電子マネー5万円分だまし取られる特殊詐欺被害

飯田市内に住む50代の男性が電子マネー5万円分をだまし取られる特殊詐欺被害に遭っていたことがわかりました。

伊那警察署の発表によりますと、被害にあったのは飯田市内に住む50代の男性です。

今月11日、男性の携帯電話に「未払い料金支払いのお願い」などと書かれたメールが届き、記載されたURLに接続したところ、携帯電話会社名が表示されたサイトで未払い料金5万円分を電子マネーで支払うよう表示されたということです。

男性は、伊那市内のコンビニエンスストアでギフト券5万円分を購入し、サイトにギフト券番号を入力しました。

その後さらに未払い料金を請求されたことから不審に思い、被害に気付いたものです。

伊那署では、電子マネーでの支払いを要求されたら支払うことなく警察に相談するよう呼びかけています。

-

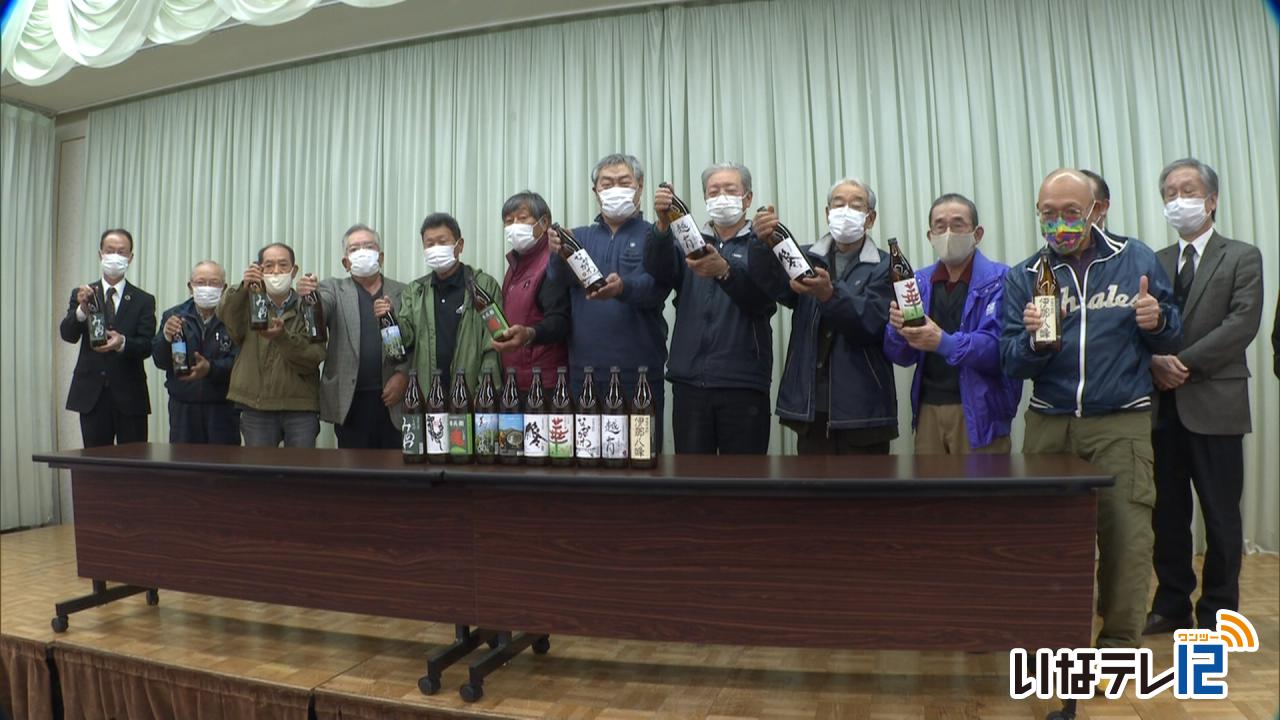

伊那八峰 新酒発表会

遊休荒廃地で育てた芋を使った上伊那8市町村の焼酎が揃う「伊那八峰」の新酒発表会が、20日伊那市のJA上伊那本所で開かれました。

上伊那の生産者や酒造会社などで作る「伊那八峰の会」は、遊休荒廃地の解消や地域の特産品づくりにつなげようと、平成18年から地元産の芋焼酎造りに取り組んでいます。

3年以上たった熟成の進んだものとブレンドされているということで、よりまろやかな味わいになるということです。

池上明会長は「新型コロナの影響で酒を飲む機会が減ってしまった。多くの人に飲んでもらえるよう工夫して販売していきたい」と話していました。

伊那八峰は900ミリリットル入り税込み1,082円、各地域の銘柄は税込み1,210円で、上伊那の酒販店で買うことができます。

-

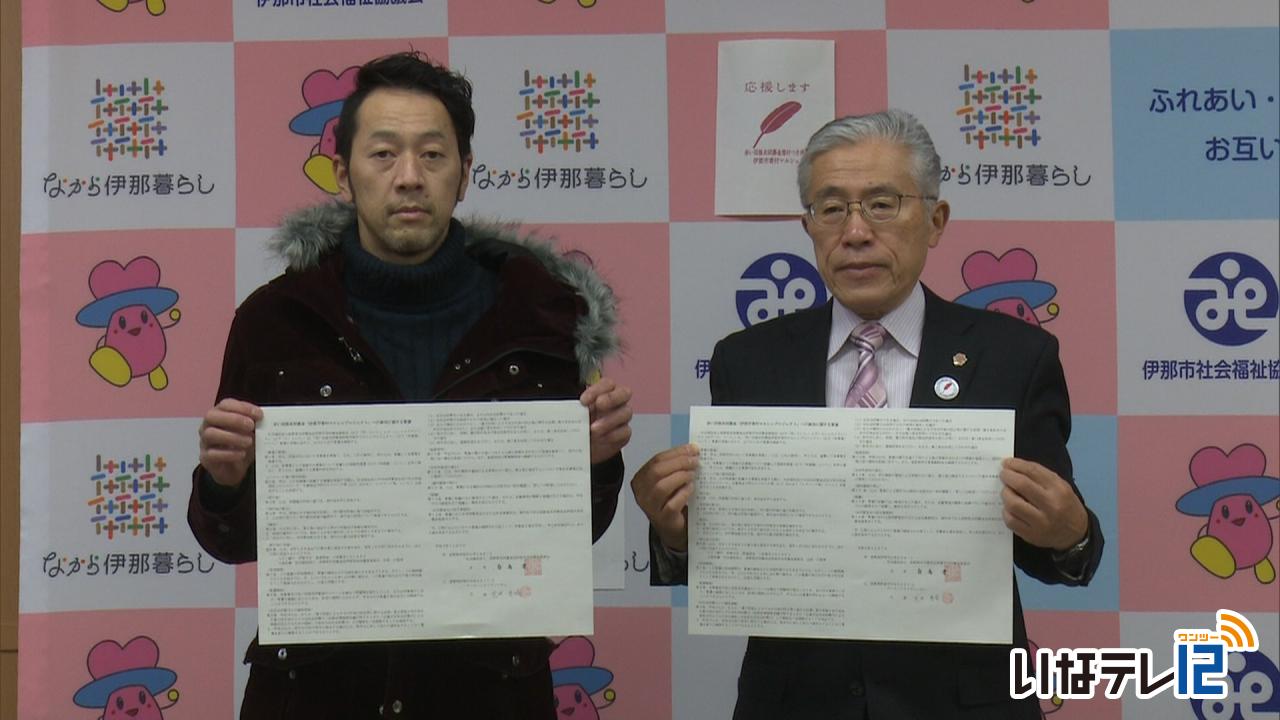

寄付マルシェにラーメンレストランハヤシ

伊那市中央の飲食店ラーメンレストランハヤシは、売り上げの一部を赤い羽根共同募金に寄付する伊那市寄付マルシェプロジェクト参加の調印を行いました。

7日は、伊那市福祉まちづくりセンターで、伊那市共同募金委員会の篠田貞行副会長とラーメンレストランハヤシの荒井秀城さんが覚書を取り交わしました。

伊那市寄付マルシェプロジェクトは、企業が販売・提供する商品やサービスの売り上げの一部を赤い羽根共同募金に寄付する取り組みです。

ラーメンレストランハヤシでは、1人前3,000円の火鍋コースを注文すると50円が寄付されます。

寄付マルシェプロジェクトには、これまでにラーメンレストランハヤシを含め11社が参加しています。

-

箕輪東小の児童がしめ飾りづくり

箕輪町の箕輪東小学校の児童が21日地域のお年寄りからしめ飾りの作り方を教わりました。

21日は、箕輪東小の5,6年生およそ60人が1人1つしめ飾りを作りました。

作り方は、長岡・北小河内・南小河内のお年寄りでつくる 長寿会や長生会の会員14人が指導しました。

箕輪東小学校では、伝統文化に親しむとともに地域住民と交流しようと5,6年生がしめ飾りづくりをしています。

ワラはこの日のために各地区で用意したものだということです。

21日作ったしめ飾りは、ぞれぞれが家に持ち帰り飾るということです。

-

満光寺で松の雪吊り

伊那市高遠町西高遠の満光寺で、雪の重さから松の枝を守る雪吊りの作業が21日行われました。

満光寺の境内にある3本の松に、雪吊りの縄が張られていました。

支柱から縄が伸び、雪の重みで枝が折れないように支えられています。

境内の中心にあるのは、一目見ただけで極楽に行けるといわれる「極楽の松」です。

武田信玄の弟、武田信廉が高遠城主の時、信玄の遺言で城内にあった黒松をこの寺に植えたと伝えられています。

60年間住職を務める兼子展世さん88歳です。

作業にあたったのは、箕輪町の小池造園の職人です。

大雪に備え、例年より縄を増やして対応したということです。

作業を担当した酒井正希さんです。

満光寺の雪吊りは来年3月中旬まで見ることができます。

-

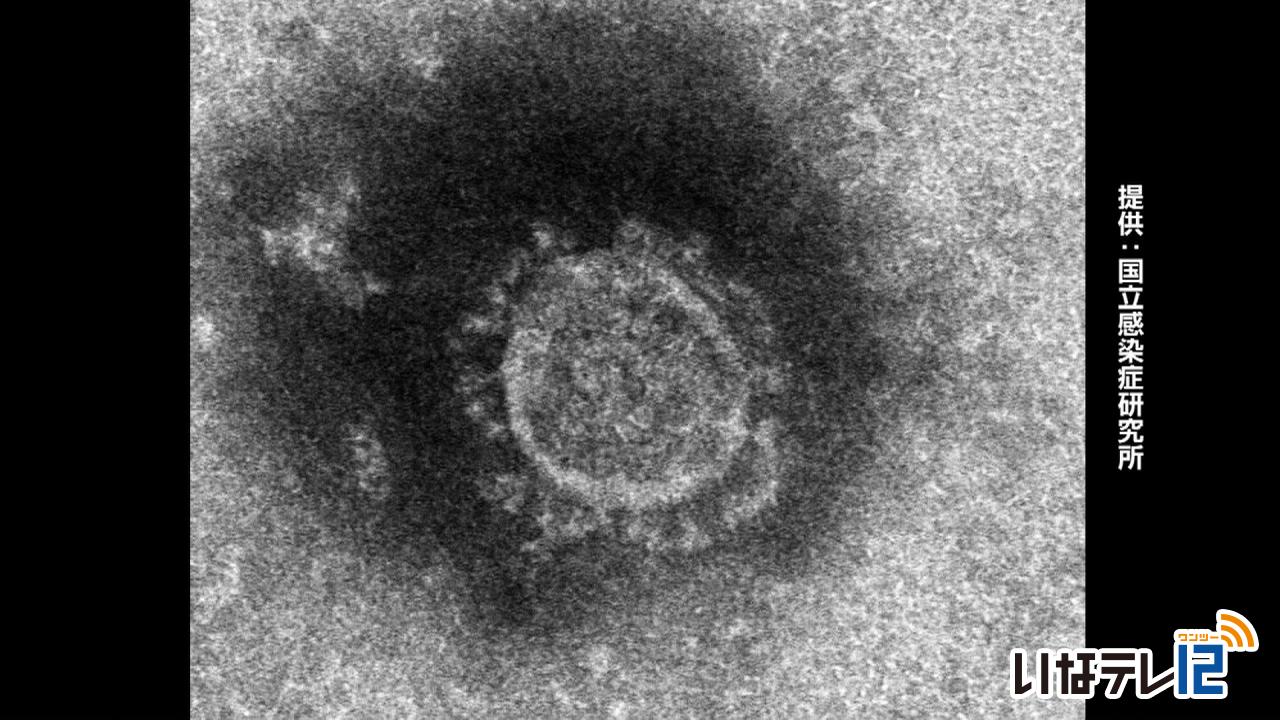

長野県SNSコロナ(知事からのメッセージ)

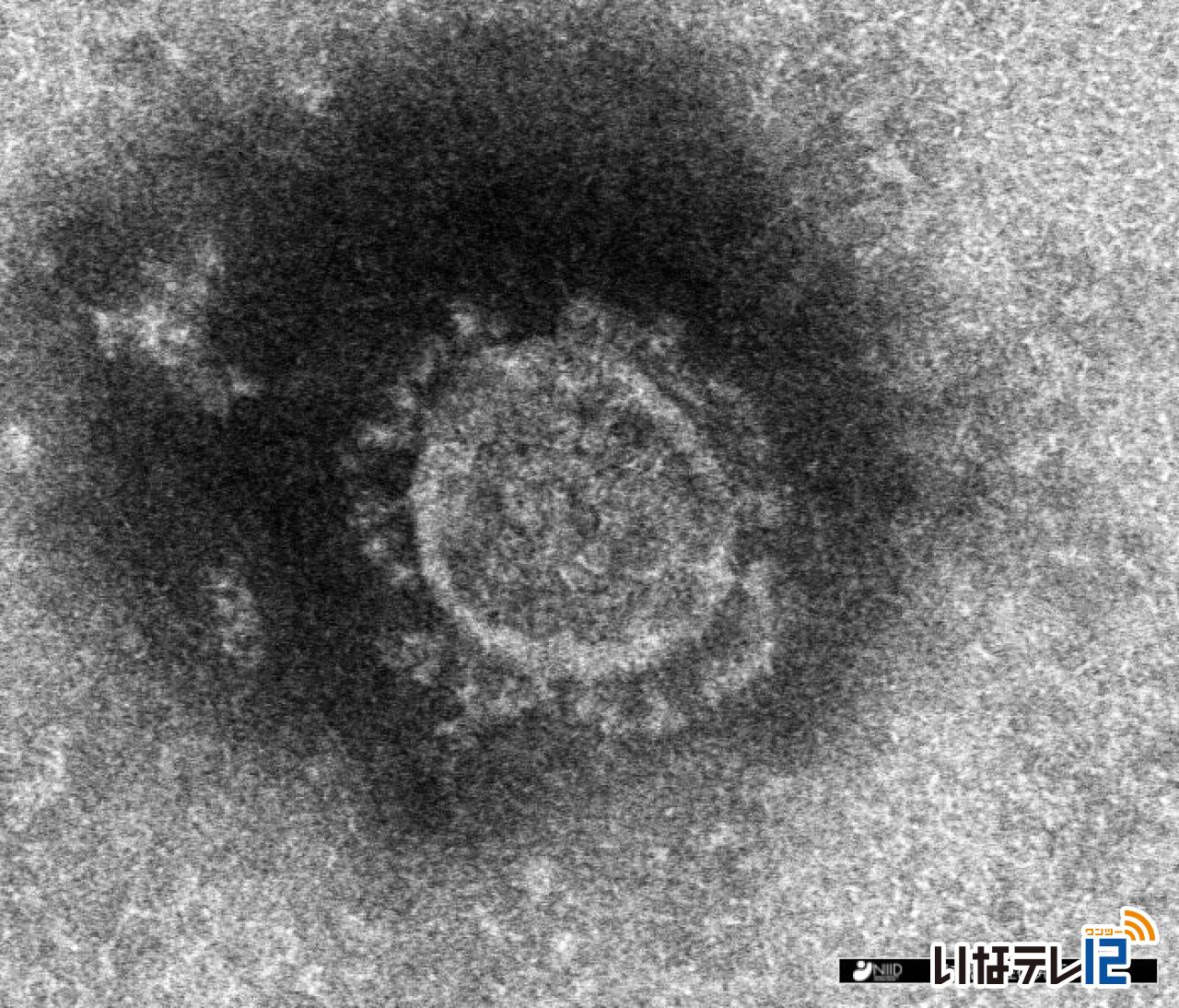

新型コロナウイルスに関する長野県からのツイッター・ライン情報です。

阿部守一知事からのメッセージです。

年末年始は、気温の低下により換気が不十分になりがちになったり、人の往来が活発となり、行事や会食の機会も多くなります。

年末年始の過ごし方は、次の感染の波を未然に防ぎ、社会経済活動を継続するために極めて重要です。

このため、来年1月10日までを「感染拡大予防期間」としますので、ご協力をお願いいたします。

-

県内で新たに新型コロナ4人感染

長野県内で21日、新たに4人の新型コロナウイルスへの感染が確認されました。

上伊那の感染確認はありませんでした。

県と長野市、松本市の発表によりますと、感染が確認されたのは、軽井沢町で1人、池田町で1人、長野市で2人の、合わせて4人です。

松本市はありませんでした。

21日午後4時現在、県内で感染が確認されたのは8,910人で、入院は7人、死亡は97人です。

-

伊那中央病院の分娩料金を3万円値上げ

伊那中央行政組合12月定例会が21日に開かれ、伊那中央病院の来年度からの1人の分娩にかかる料金を3万円値上げする議案が提出され、全会一致で可決しました。

21日の定例会には伊那中央病院料金条例の一部改正についての議案が提出され、全会一致で可決されました。

これまでは1人の分娩にかかる料金は16万円でしたが、料金改定により3万円値上げされ、19万円になります。

帝王切開の場合も12万円から15万円に値上げされます。

双子の場合は4万円値上げの23万円から27万円で、帝王切開の場合は19万円から23万円になります。

三つ子以上の場合は4万円値上げの30万円から34万円。

帝王切開の場合は26万円から30万円になります。

これは産科医療補償制度改定を機に長期間改定のなかった分娩にかかる料金の見直しを行うものです。

条例は2022年4月1日から施行されます。

-

箕輪町防災士研修会

箕輪町防災士連絡会の研修会が20日、町役場で開かれ、避難所の運営方法について学びました。

防災士は、防災の知識や技能に関する「日本防災士機構」の資格で、災害時は地域防災のリーダーとして活躍します。

この日は、箕輪町内の防災士23人が参加し、カードゲームを使って避難所の運営を体験しました。

カードには避難者の情報が書かれていて、避難者をどう配置していくかや、掲示板を使った情報伝達のやり方を考える内容です。

箕輪町防災士連絡会は、箕輪町内の防災士47人が所属していて、防災力の向上につなげようと年に4,5回研修を行っています。

-

新型コロナ 県内4人感染 上伊那なし

長野県内で20日、新たに4人の新型コロナウイルスへの感染が確認されました。

上伊那の感染確認はありませんでした。

県と長野市、松本市の発表によりますと、感染が確認されたのは、軽井沢町で1人、長野市で3人の、合わせて4人です。

松本市はありませんでした。

20日午後4時現在、県内で感染が確認されたのは8,906人で、入院は5人、死亡は97人です。

-

南箕輪中学校3年生4人 バレーボールの全国大会出場へ

南箕輪村の南箕輪中学校の男女それぞれ2人が、バレーボールの長野県選抜に上伊那で唯一選ばれました。

4人は、25日から大阪府で開かれる全国大会JOCジュニアオリンピックカップに出場します。

全国大会に出場するのは、男子が山下翔蓮君と中本悠翔君、女子が渕井胡杜さんと武井陽菜さんのいずれも3年生の4人です。

男子は、山下君が身長198センチ、中本君が183センチで、2人とも打点の高さを活かした攻撃が武器だということです。

南中バレー部として出場した最後の大会では県大会出場を果たしました。

女子は、淵井さんがセッター以外なんでもできるオールラウンダーで、武井さんはセッターとして正確なトスとブロックが武器だということです。

南中バレー部として出場した最後の大会では、北信越大会出場を果たしています。

4人は役場を訪れ、藤城栄文村長に出場の挨拶をしました。

中学高校大学とバレーボール部だった藤城村長は、「この大会で成績を残せば未来に繋がる。体調管理に気を付けて頑張ってください」と激励していました。

大会は、25日土曜日から4日間、大阪府で開かれます。 -

ポーラ☆スター 合同発表会

伊那と塩尻の新体操教室「ポーラ☆スター」の合同発表会が伊那市高遠町の高遠町文化体育館で19日に開かれました。

発表会では園児から高校生までのおよそ100人が、日ごろの練習の成果を披露しました。

最初は来年3月に一つの節目を迎える小学6年生が個人で演技を披露しました。

保護者はその様子を拍手をしながら見守り、演技が終わると花束を渡していました。

オープニングでは全員で、歌手の岡本真夜さんの曲「TOMORROW」に合わせ演技をしました。

ポーラ☆スターは平成3年6月に伊那市を中心に発足しました。

今回で伊那は30回目、塩尻は28回目の発表会です。

今回のテーマは「『Change and Restart』~make a new history~」で、積み重ねた過去を大切にしながらも新たな歴史を刻んでいきたいという願いが込められています。

ポーラ☆スター代表の橋爪みすずさんは「発表会は30回の節目を迎えます。また新たな歴史を残せるように子どもたちと一緒に頑張っていきたい」と話していました。 -

長野県内で新たに4人 新型コロナ感染確認

長野県内で20日、新たに4人の新型コロナウイルスへの感染が確認されました。

上伊那の感染確認はありませんでした。

県と長野市、松本市の発表によりますと、感染が確認されたのは、軽井沢町で1人、長野市で3人の、合わせて4人です。

松本市はありませんでした。

20日午後4時現在、県内で感染が確認されたのは8,906人で、入院は5人、死亡は97人です。

-

東農大生2人 春日酒造で酒造りを学ぶ

東京農業大学の学生2人が伊那市西町の春日酒造株式会社で酒造りについて学んでいます。

実習の一環で酒造りを学んでいるのは東京農業大学応用生物科学部3年の中桐あずささんと今野麻佑さんの2人です。

2人は13日から春日酒造に泊まり込みで酒造りを学んでいます。

麹づくりの作業では蒸した米に麹菌を振りかけたものを山状にしていました。

他に、麹と米と水を混ぜた醪をかき混ぜる作業をしていました。

数回に分けて仕込みを行い、20日から30日後に絞るとお酒ができるということです。

実習の受け入れは春日酒造の取締役漆戸正彦さんと弟で杜氏の貴彦さんが東農大の卒業生であることが縁で毎年行われています。

実習は24日まで行われ、米の仕入れから商品の出荷までの工程を学ぶということです。 -

日本酒「維者舎」完成 神社に奉納

伊那市横山でとれた酒米美山錦を使った純米吟醸酒「維者舎」の完成を祝う奉納式典が、19日、地区内の神社で行われました。

奉納式典には、横山の住民有志でつくる横山維者舎のメンバーら関係者15人ほどが集まり、新酒を奉納しました。

維者舎では、荒井の酒蔵宮島酒店と協力してオリジナルの日本酒造りに取り組んでいます。

今年は、40アールの田んぼで酒米「美山錦」を減農薬で育てました。

3年目の取り組みで、フレッシュでフルーティな仕上がりになったということです。

神事が終わると、早速味を確かめていました。

日本酒「維者舎」は、宮島酒店の他、市内の酒店で購入することができます。

価格は、一升瓶が3,410円、720ミリリットル入りが1,705円となっています。 -

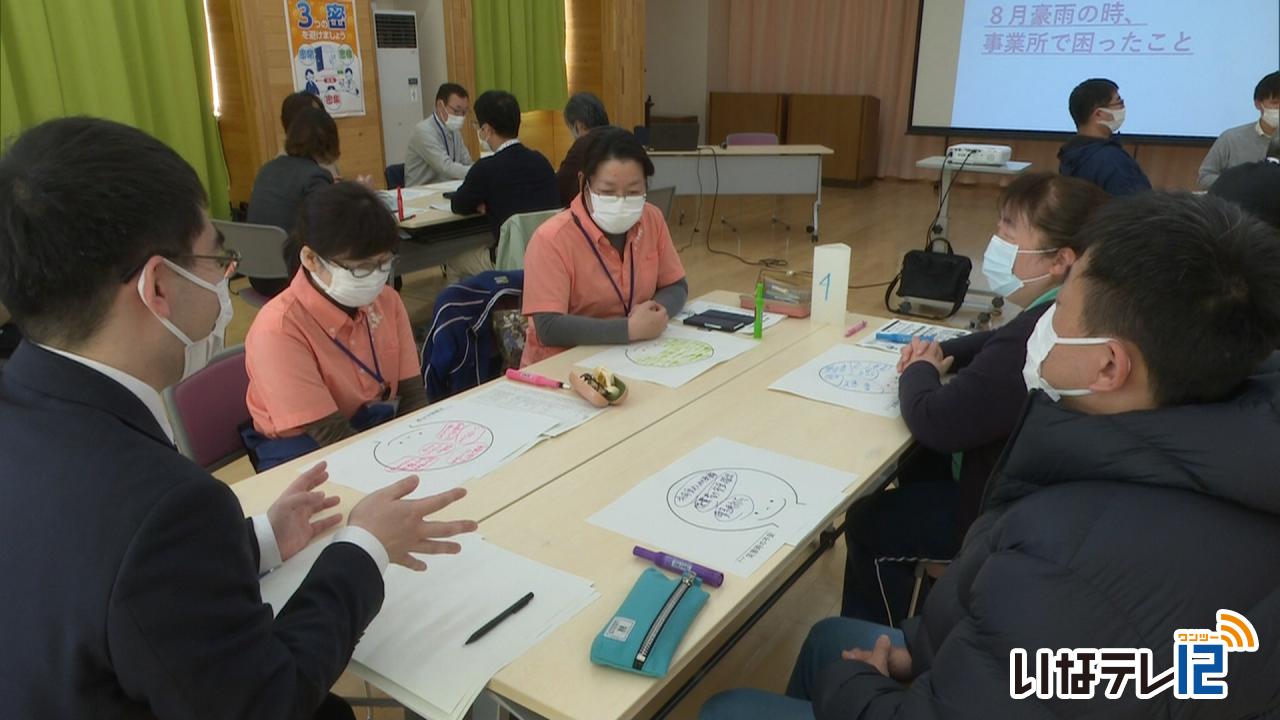

災害時の逃げ遅れゼロを目指す意見交換会

災害時に支援が必要な人の逃げ遅れゼロを目指す意見交換会が20日、伊那市の伊那市防災コミュニティセンターで開かれました。

意見交換会は伊那市社会福祉協議会が開いたものです。

市社協の職員や福祉施設の職員など、およそ30人が参加しました。

グループごとに分かれて、今年の8月豪雨での課題について意見交換しました。

ある参加者からは「利用者によっては初めての人もいて、フォローの仕方がわからないことがあった」と話していました。

ほかの参加者からは「災害時に利用者の支援に1人で対応しなければならないという不安がある」と話していました。

20日に出された意見は市社協と伊那市で情報共有し今後は、各事業所の取り組み事例を紹介する研修会を開く予定です。

市社協は伊那市と2018年から連携して災害時や緊急時に支援が必要な人の逃げ遅れゼロや安否確認、見守り活動など地域で支えあう取り組みを行っています。

また20日は、伊那市危機管理課防災係の小松剛さんによる福祉防災についての講演会も開かれました。

小松さんは「災害が起きる前に、防災マップの情報など頭に入れておく必要がある。また、支援が必要な人を把握しておくことで早い対応ができる」と話していました。

-

伊那市と箕輪町でコンサート

コーラスグループや中学・高校の合唱部などが、1年間の練習の成果を披露する合唱のイベントが19日、伊那市と箕輪町で行われました。

伊那市の伊那文化会館では、市内の合唱団体が一堂に会するい~な音楽祭2021が開かれました。

音楽祭には、映像出演した新宿区の団体を含め19団体およそ350人が参加しました。

20年ほど続く恒例のイベントですが、去年は伊那文化会館の改修工事のため中止となり、2年ぶりの開催です。

学生が多い団体などは、新型コロナの影響で集まっての練習ができなかったため、オンラインでの練習を続けてきたということです。

主催したい~な音楽祭実行委員会では、「今年は合唱イベントの多くが中止となりましたが、1年の終わりのこの時期に新しくなった会場で開催できてよかったです」と話していました。 -

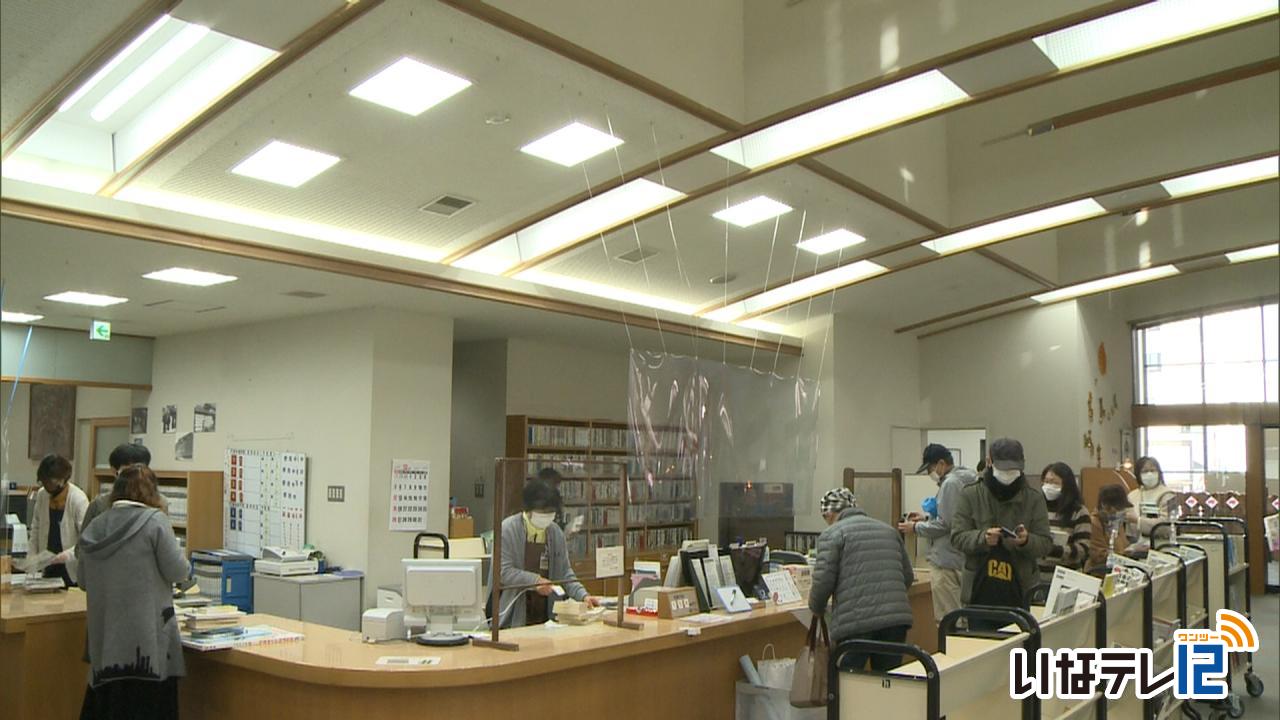

伊那図書館リニューアル

照明や空調設備などの改修工事を終えた伊那市の伊那図書館が19日、リニューアルオープンしました。

19日は、リニューアルオープンを記念し、しおりやブックカバーなどを先着100人にプレゼントしました。

伊那図書館では、老朽化や新型コロナ対策として、照明や空調設備などの改修工事を10月から行ってきました。

照明は、すべてLEDにし、館内全体が明るくなりました。

会議室などには、効率の良い空調機器を導入することでCO2の削減を目指します。

トイレは全て洋式にした他、手洗い場は感染症対策として自動水栓にしました。

伊那図書館では、「新しい環境の中で、ゆっくりと読書などを楽しんでもらいたい」と話していました。 -

みのわ芸文協 美術・工芸作品展

箕輪町で芸術文化活動を行っている団体や個人の作品を並べた美術工芸作品展が町文化センターで開かれています。

作品展は、みのわ芸術文化協会の発表の場として毎年この時期に開かれています。

会場には個人や団体が出品した手芸や陶芸、絵画などの作品が展示されています。

この作品展は、24日(金)まで、箕輪町文化センター展示コーナーで開かれています。

-

県内3人感染 上伊那なし

長野県内で19日、新たに長野市で3人の新型コロナウイルスへの感染が確認されました。

県と長野市、松本市の発表によりますと、感染が確認されたのは、長野市で3人です。

長野県と松本市はありませんでした。

19日の午後4時現在、県内で感染が確認されたのは8,902人で、入院は4人、死亡は97人です。

-

年末特別警戒 街頭啓発活動

伊那市防犯協会女性部はスーパーや大型店などで年末特別警戒の街頭啓発活動を15日に行いました。

このうち伊那市西町のアピタ伊那店前では、伊那市防犯協会女性部員や伊那警察署の署員など21人が、訪れた人たちに防犯チラシなどが入った袋を手渡すとともに年末の犯罪や詐欺被害に対する注意を呼びかけていました。

袋は6つの店舗合わせて1,000個配りました。

啓発活動は伊那市防犯協会女性部などが毎年行っています。

年末は大きなお金が動くことから金融機関を狙った犯罪が増える傾向にあるということです。

-

「古田人形芝居物語」地域で披露

箕輪町の箕輪西小学校の4年生は、地元に伝わる古田人形の歴史を題材にした人形劇「古田人形芝居物語」を17日に富田公民館で披露しました。

箕輪西小の4年生は、社会の授業で古田人形の歴史について調べ、地域の人達への聞き取りなどを行ってきました。

古田人形を見た事はあっても、その歴史については知らない人が多い事から、人形劇にして披露する事にしました。

7月から台本作りを初め、これまでの学習を元に子ども達が脚色を加え、稽古してきました。

江戸時代に村人達が風を鎮めるために人形芝居をはじめ、その後大阪から来た人形遣いの教えにより芝居の腕前が上達していきます。

しかし、明治時代になると国の政策により衰退しますが、地元有志により復活。

現在は箕輪中学校や箕輪西小学校で受け継がれているという内容で、公演は1時間30分におよぶ大作です。

箕輪西小4年生の人形劇は、来年1月に中曽根で、2月に上古田で、3月に箕輪町文化センターで披露する予定です。

-

県内で新たに2人新型コロナ感染確認

長野県内で18日、新たに2人の新型コロナウイルスへの感染が確認されました。

上伊那の感染確認はありませんでした。

県と長野市、松本市の発表によりますと、感染が確認されたのは、北佐久郡御代田町1人と長野市1人の、合わせて2人です。

松本市の発表はありませんでした。

18日午後4時現在、県内で感染が確認されたのは8,899人で、入院は3人、死亡は97人です。

-

カメラリポート 弥生ダンス部全国大会出場

伊那市の伊那弥生ケ丘高校ダンス部は、来年1月に東京都で行われる全国大会に出場します。

伊那弥生ケ丘高校ダンス部は、1年生19人、2年生6人の25人で活動しています。

ダンスの全国大会「全国高校ダンスドリル冬季大会」に甲信越地区代表として出場を決めました。

11月7日に松本市で行われた甲信越大会では、ヒップホップ女子部門、21人以上のラージ編成で1位となりました。

弥生ダンス部が全国大会に出場するのは2019年から4年連続です。

ダンス部では、週に1~2回、外部のコーチのレッスンを受け、大会に向けた練習をしています。

普段の練習では、部長と副部長が中心となって振付の確認などをしています。

休憩中、練習とは違った表情を見せていました。

全国高校ダンスドリル冬季大会は、来年1月15日と16日に東京都調布市の武蔵野の森総合スポーツプラザで行われます。

-

3回目のワクチン接種 年明けから

新型コロナワクチンの3回目接種について、伊那市では来年2月から、箕輪町では1月から65歳以上の高齢者などを対象に順次行われます。

伊那市の3回目の接種については17日に開かれた、市議会全員協議会で報告がありました。

市の説明によりますと今月中旬から医療従事者等の3回目の接種を開始し、来年2月中旬に65歳以上の高齢者から順に進めていくとしています。

2回目の接種完了後8か月を経過する18歳以上に順次通知を発送する予定です。

市町村に供給されるワクチンは、ファイザー社製ワクチンと武田モデルナ社製のワクチンが半々の割合になると見込まれています。

そのため接種日などによって使用するワクチンが1・2回目と異なる場合があり希望通りに選ぶことができないということです。

副反応は異なるワクチンを接種する交互接種と3回とも同じ種類の場合で差がなかったとされています。

なお、伊那市の12月15日現在の12歳以上の2回目の接種率は87.6%です。

-

子育て給付金 現金給付

伊那市の白鳥孝市長は、国の18歳以下の子どもに支給される子育て世帯臨時特別給付金について5万円を2回に分けて全額現金で給付する考えを示しました。

17日、開かれた市議会全員協議会で報告されました。

国は、支給方法については、現金5万円とクーポン5万円分を

給付する方式を基本とし、10万円一括支給と現金5万円を2回給付する3つの方式を認めています。

白鳥市長は、「現金での支給を市民は望んでいる。クーポンにした場合高額な経費や準備が必要なため、現金で支給する」との考えを示しました。

15歳までの児童手当受給者は、28日に指定口座に振り込みます。

高校生は来年に入ってから申請を受け付ける予定です。

伊那市の対象児童数は1万445人となっています。

残りの5万円については、来年春の卒業・入学などに間に合うよう早い時期に支給する考えです。

箕輪町と南箕輪村も2回に分けて現金支給する計画で1回目はどちらも27日の振り込みを予定しています。

-

新型コロナ 1人感染確認

長野県で17日新たに佐久市で1人の新型コロナウイルスへの感染が確認されました。

県と長野市、松本市の発表によりますと、感染が確認されたのは、佐久市の20代の会社員・女性1人です。

長野市と松本市はありませんでした。

17日午後4時現在、県内で感染が確認されたのは8,897人で、入院は3人、死亡は97人です。

-

おもてなしプリン 新作の豆乳ハニープリン発売

南箕輪村の日帰り温泉施設大芝の湯で販売されている「おもてなしプリン」に、「豆乳ハニープリン」が加わり、18日から発売されます。

こちらが宮田村の宮田とうふ工房とコラボした「豆乳ハニープリン」です。

価格は1つ税込み420円で、18日から販売されます。

プレーンのおもてなしプリンに、宮田とうふ工房の無調整豆乳と辰野町の有賀養蜂園のはちみつ、焦がしバターを合わせた別添えのソースが付いたプリンです。

18日と19日は、販売を記念して限定100個、通常420円を60円引きの360円で買うことができます。

大芝の湯と味工房で販売しています。

18日と19日は、宮田村の宮田とうふ工房のショップでも買うことができるということです。

711/(金)