-

気温上がらず冬らしい1日

6日の伊那地域は、日中も気温が上がらず最高気温は、午後4時現在1.4 度と、冬らしい1日となりました。

朝7時30分頃の南箕輪村大芝高原です。

寒さで湖の一部が凍っていました。

また、地面には5日に舞った雪がうっすらと残り、霜柱も立っていました。

6日の伊那地域の最低気温は、午前2時29分に氷点下4.4度を記録し、日中の気温も1.4度までしか上がらず、この時季らしい1日となりました。

長野地方気象台によりますと、7日から9日までは6日と同じくらい朝の冷え込みが厳しくなるということです。

その後月曜日以降は再び気温が上がり、日中は平年より5度ほど高く8度~14度くらいになりそうだということです。 -

白ブドウの発泡酒 発売

駒ヶ根市の南信州ビールは、伊那市の伊那食品工業㈱の子会社「ぱぱな農園」が栽培した白ブドウを使った発泡酒「シャルドネホップ」を、4日に発売しました。

この発泡酒に使われている白ブドウはヨーロッパ品種の「シャルドネ」です。

伊那市西春近の寒天メーカー・伊那食品工業㈱の子会社「ぱぱな農園」が栽培したものです。

販売を前に、南信州ビールとぱぱな農園による発表会が開かれました。

南信州ビールでは6次産業化の一環として地元農産物を使ったフルーツビールの開発に力を入れていて、これまで林檎を使ったアップルホップや赤ブドウを使ったヤマソーホップを販売しています。

今回は白ブドウを使った商品の開発を模索する南信州ビールの呼びかけに、試験的にシャルドネを栽培している「ぱぱな農園」が応えて実現しました。

去年は長引いた梅雨や干ばつ・日照不足に苦労したものの600キロのシャルドネを収穫し、仕込み作業をして先月下旬に完成しました。

スッキリとしたブドウの味の特徴を生かすため、麦芽と果汁のバランスを果汁75%とし、ホップは苦味を抑えシャルドネの香りと調和するドイツ産アロマホップを使用したということです。

シャルドネホップは、330ミリリットル入りで参考小売価格は476円(税抜)。

上伊那を中心とした酒販店で販売されます。 -

旧馬島家住宅 ひな人形展

江戸時代から現代までのひな人形が並ぶ展示会が、伊那市高遠町の県宝旧馬島家住宅で6日から開かれています。

会場には江戸時代から現代までのひな人形およそ200体が並んでいます。

江戸時代中期の享保雛は面長な顔と切れ長な目が特徴です。

江戸時代後期につくられた古今雛は目にガラス玉が入っています。

そのほか、昔話の「舌切り雀」の話を基につくられた、雀が着物を着たユニークな人形も展示されています。

この展示会は4月26日まで開かれています。

-

親子でふれあいベビーマッサージ

親子でスキンシップをとりながらベビーマッサージを学ぶ教室が、箕輪町の子育て支援センター「いろはぽけっと」で6日、開かれました。

この日は0歳児を中心に8組の親子が参加しました。

指導したのは、伊那市在住のヒーリングセラピストの建石かずきさんです。

建石さんによりますと、「ベビーマッサージは親子でスキンシップをとると共に、赤ちゃんのリンパの流れを良くする効果がある」ということです。

母親たちは子どもの指を伸ばしたり、胸や背中を優しくマッサージしていました。

また、母親たちも体を伸ばしたり、仮眠を取る時間が設けられ、親子一緒にリラックスしているようでした。

この教室は、いろはぽけっとが親子のふれあいの時間を設けようと初めて企画しました。

ある母親は「赤ちゃんがマッサージを気持ち良いと感じているのが伝わってきた。

忙しい育児の中で、自分もリラックスできる貴重な時間でした」と話していました。

-

カメラ・リポート 御子柴高枝さん

植物や動物、太陽など様々な模様を組み合わせて描く“ヘナアート”。伊那市を拠点にその活動を世界に広げようと模索するヘナアーティスト御子柴高枝さんを取材しました。

伊那市前原の御子柴高枝さん 28歳。

御子柴さんは、2年前からヘナアーティストとして活動し、国際コンテストなどに作品を出品しています。

ヘナアートは、植物や動物、太陽など様々な模様を組み合わせて描きます。

御子柴さんのアートは、インドなどの南アジアやアフリカで昔から女性の肌に直接描くことでお守り代わりになるとされてきたヘナアートから生まれました。

「ヘナ」という植物を原料にしたインクが使われていて、模様は1週間程で消えます。

幼い頃からイラストを描くことが得意だった御子柴さん。

ヘナアートに出会ったのは6年前、22歳の時。

ずっと憧れていたアメリカ・ロサンゼルスへ1人で旅行に行った時でした。

その1年後には、語学留学のため、再びロサンゼルスに1年間行きました。

御子柴さん「こういう生き方あるんだ、とかこういう考え方があるんだっていうのをいろんな国の人の意見とか聞けたりして。プロアマ問わずみんな好きに表現して好きに作品を描いて、それに対してものを言う人がいなかったので、でもそれって普通の生き方だよなって思って。私も全然絵は分からないけど描きはじめました」

留学中は、夜のダウンタウンで開かれるイベント「アートウォーク」でブースを出展。

毎回行列ができ、全員分を描き切れずに終わることもありました。

帰国後、ヘナアートを仕事にすることを決め、独学で作品を描きはじめました。

御子柴さん「(都会だと)自分に集中できなくて、いろんな遊びがあっていろんな人がいるから自分がなくなっちゃう。自分に集中できるのが、伊那市です」

-

駒工河内さん全国大会ベスト8

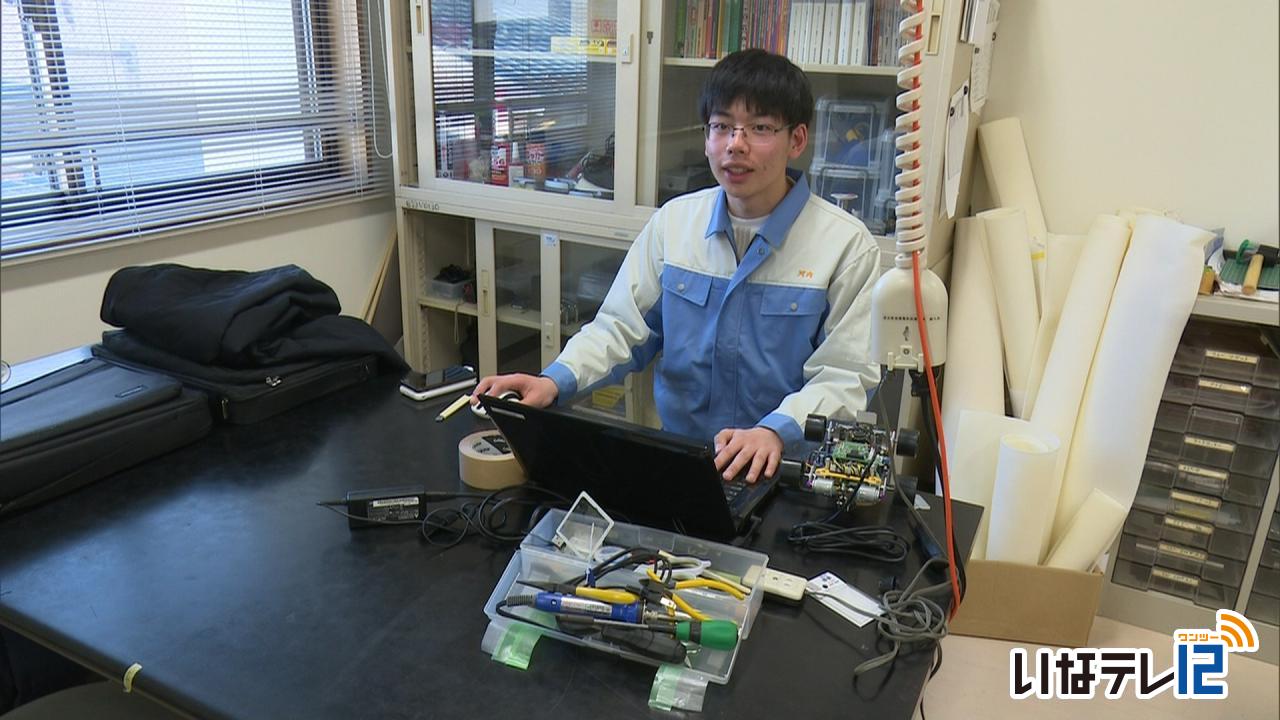

先月11日と12日にマイコンカーラリー競技の全国大会が開かれ、伊那市荒井で駒ヶ根工業高校の河内建汰郎さんがベスト8の成績を収めました。

河内さんは機械科3年で、ロボット研究製作部に所属しています。

1年生の頃から、マイコンカーマシンの設計やプログラミングを手掛けてきたということです。

試合で使ったマシンは、今までに4回の改造を重ね、軽量かつ低重心でカーブに強いことが特徴です。

マイコンカーラリーは、1周およそ60メートルのコースを、マシンの先端に付けた5つのセンサーで感知してスピードを競うものです。

大会では、決勝トーナメントで4位の好タイムを出しましたが、2試合目でコースアウトし、ベスト8となりました。

駒ヶ根工業高校は、12年連続で全国大会に出場しています。

8日には、岡谷市でマイコンカーラリーの大会が開かれることになっていて、この試合は河内さんの引退試合となっています。

河内さんは、東京の工業大学への進学も決めていて、今後もロボット工学の研究に取り組むということです。

-

平松さん宅でチベタヌス開花

箕輪町木下の平松生男さん宅で、幻の花と言われるクリスマスローズ、「チベタヌス」が開花しました。

平松さんによりますと、「チベタヌス」は、およそ150年前に中国四川省で発見されてから、30年ほど前に日本で再発見されるまで見つかることがなかったということです。

それ以来、幻の花と言われていて、ピンク色の花びらが特徴です。

10年ほどかけて交配を重ね、ようやく開花しました。

信濃クリスマスローズ愛好会会長の平松さん宅のハウスでは、様々な交配を重ねたおよそ500種類のクリスマスローズと、自生している原種シクラメンが咲いています。

柔らかく繊細な色合いに魅了され、15年以上前からクリスマスローズを育てているということです。

また、7日からは伊那市西春近のくぬぎの杜で愛好会による展示会も予定されています。

展示会は7日から9日までで、花の育て方に関する無料の講習会も予定されています。

-

環境展 絶滅危惧種を学ぶ

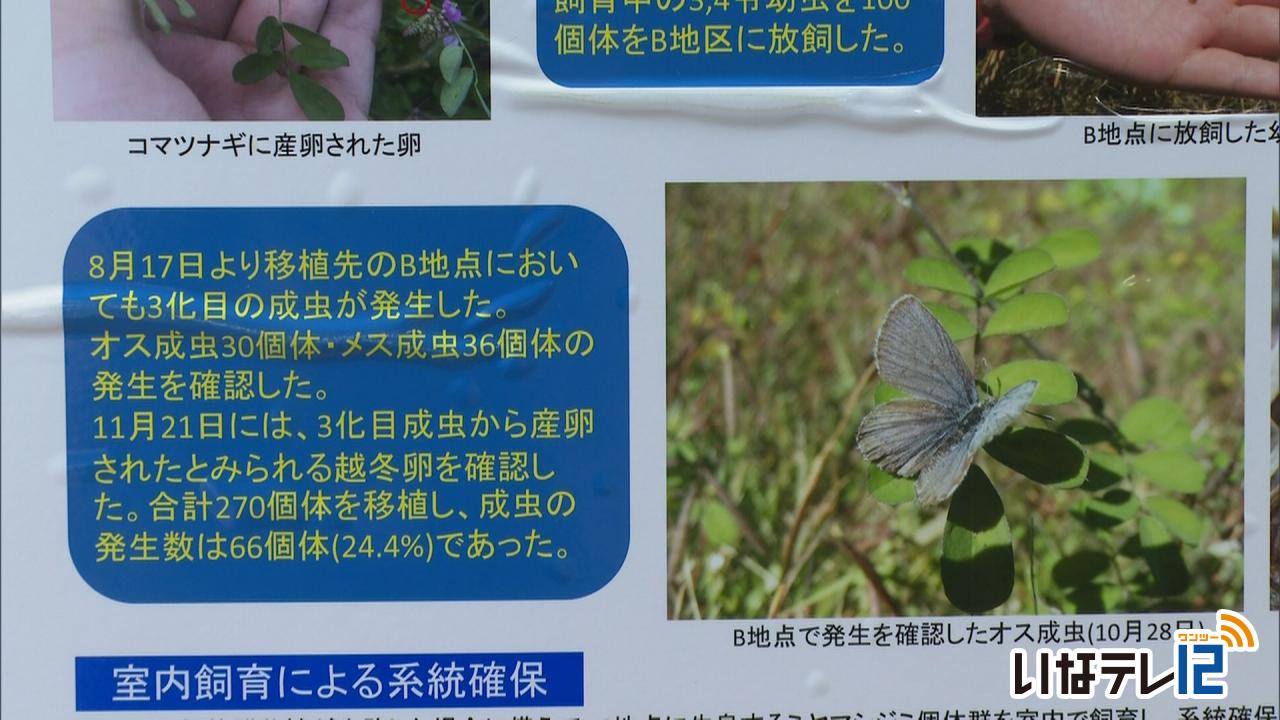

絶滅危惧種のチョウ「ミヤマシジミ」の保護活動を行っている、ミヤマシジミ研究会による環境展が、伊那市役所で開かれています。

環境展ではミヤマシジミの標本や写真、調査資料などが並べられています。

ミヤマシジミは2、3センチほどのチョウで、コマツナギという植物の花の蜜を吸います。

ミヤマシジミ研究会によると、コマツナギが成長する田んぼのあぜなどが減ったことから、ミヤマシジミも減少してきたということです。

環境展は、信州大学や地域住民などでつくるミヤマシジミ研究会が、チョウの保護活動に関心を持ってもらうおうと、毎年開いています。

環境展は今月14日まで市役所1階のロビーで開かれています。

-

高校入試前期選抜 志願者数発表

長野県教育委員会は令和2年度公立高校入学者の前期選抜志願者数を5日発表しました。

上伊那で最も高い倍率は辰野高校普通で2・03倍となっています。

辰野高校普通は65人で2.03倍、商業は26人で1.30倍となっています。

上伊那農業高校です。

生物生産、生命探究、アグリデザイン、コミュニティデザイン、4つの学科で120人が志願し1.5倍となっています。

-

台風19号災害対策支援活動で感謝状

去年10月の台風19号の災害対策支援活動を行った上下伊那の建設会社などに国から感謝状が伝達されました。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内では建設会社3社とコンサルタント会社1社が表彰されました。

5日は駒ケ根市の天竜川上流河川事務所で伊藤誠記所長から各社に感謝状が渡されました。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内の4社は中部地方整備局長から感謝状が贈られました。

伊那市の西武建工と清野建設、箕輪町の浅川建設工業は宮城県大崎市で民間のTEC-FORCEとして浸水した住宅地や農地の排水作業をそれそれ1週間程行いました。

伊那市の北国コンサルは、福島県伊達市の被災地で小型無人機ドローンを使い土砂災害の被害状況の調査を行いました。

表彰式で天竜川上流河川事務所の伊藤所長は「これからも模範となり、地域の安全安心を守ってほしい」と話していました。

表彰式では上下伊那の建設やコンサル、警備会社あわせて17社に感謝状が贈られました。

-

高遠藩の借用書 宮田で発見

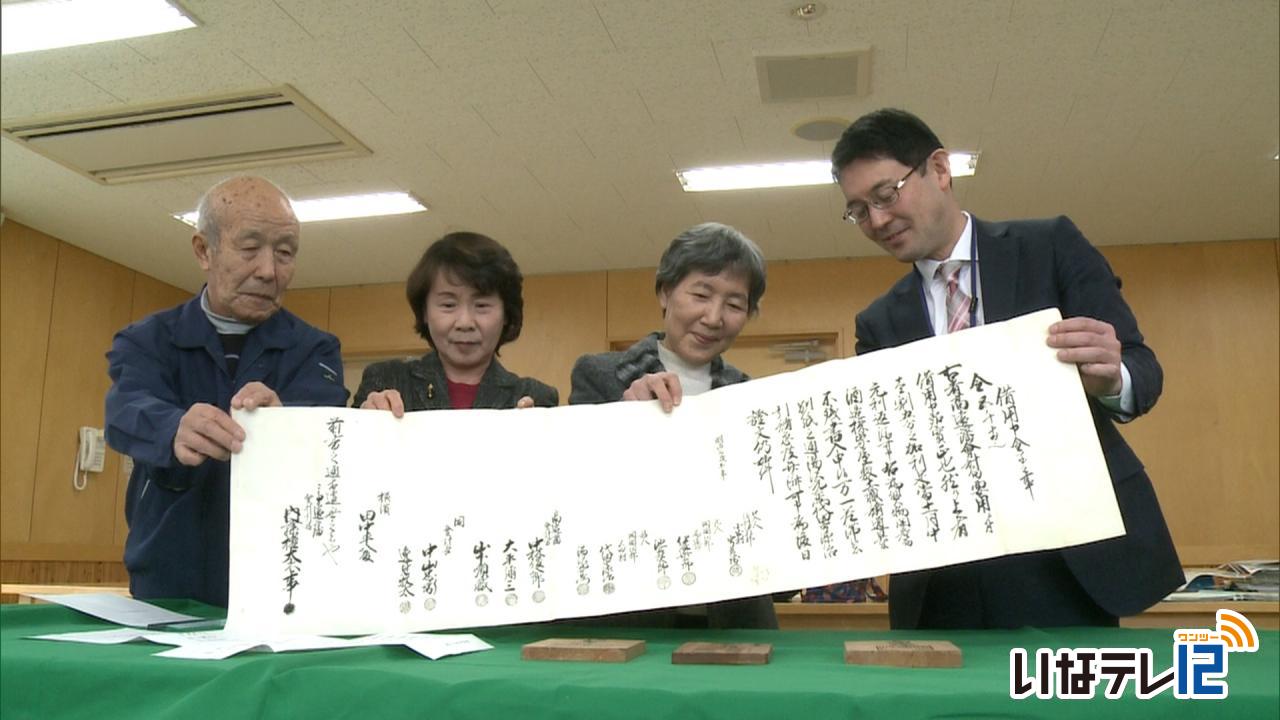

明治時代の初め、財政が苦しかった高遠藩が駒ヶ根市出身の実業家・田中平八から五千両を借りたことを証明する古文書がこのほど発見され、3日にお披露目されました。

この日は、宮田村の宮田村民会館で報道向けに古文書が公開されました。

明治3年・1870年、財政が苦しかった高遠藩が、東京証券取引所の立ち上げに関係したとされる駒ヶ根市出身の実業家・田中平八に宛てた借用書です。

その金額は五千両。現在の金額にして、およそ1億円にあたるということです。

これは、宮田村で代々造り酒屋を営んでいた代田家の蔵からみつかったものです。

平成28年から29年にかけて代田家が宮田村に寄贈した骨董品などの中にあったものです。

代田家は借用契約の保証人になっていたということです。

宮田村古文書整理室の池上和子さんは「小さい藩だが城があって江戸にも屋敷があり、家来も大勢いた。逼迫した状況が積み重なって、最終的には火の車という状態が続いていたのではないか」と話していました。

宮田村文化財担当係の小池勝典さんは「著名な田中平八が、高遠とつながりがあったということを証明する非常な貴重な資料。こういったものが宮田村にあるということを知ってもらいたいし見てもらいたい」と話していました。

今回見つかった古文書などは、14日から宮田村民会館で開かれる展示会で一般に公開される予定です。 -

写真展 羊と過ごした2年半

伊那小学校3年森組の児童が飼育してきた羊の写真展が、伊那市のいなっせで開かれています。

いなっせ2階のギャラリーには、児童らがこれまで撮影してきた62枚の写真が並んでいます。

総合的な学習の時間で羊の飼育を通して、「命の大切さ」などについて学んできました。

4月にクラス変えとなることから、2年半の思い出が詰まった写真展を開きました。

写真展は6日まで開かれています。

-

南箕輪小 入学前保育園児と交流

南箕輪村の南箕輪小学校の5年生は、保育園児が小学校入学後に負担を感じることがないように、学区内にある4つの保育園との交流を始めました。

4日は南箕輪小学校の5年3組の児童が、西部保育園の年長園児と、こども館で交流しました。

園児は「自己紹介じゃんけん列車」や「魚釣り」、「輪なげ」など児童が考えた遊びを楽しみました。

輪なげは、児童がこども館に下見をした際にコーンが置いてあることに目を付け、新聞紙をガムテープで巻いて輪を作って企画しました。

この交流は去年、5年4組が総合的な学習の時間に村内全ての保育園と行ったのがきっかけです。

今年は4クラスある5年生全クラスが、学区内にある4つの保育園を1つずつ担当し、交流するということです。

-

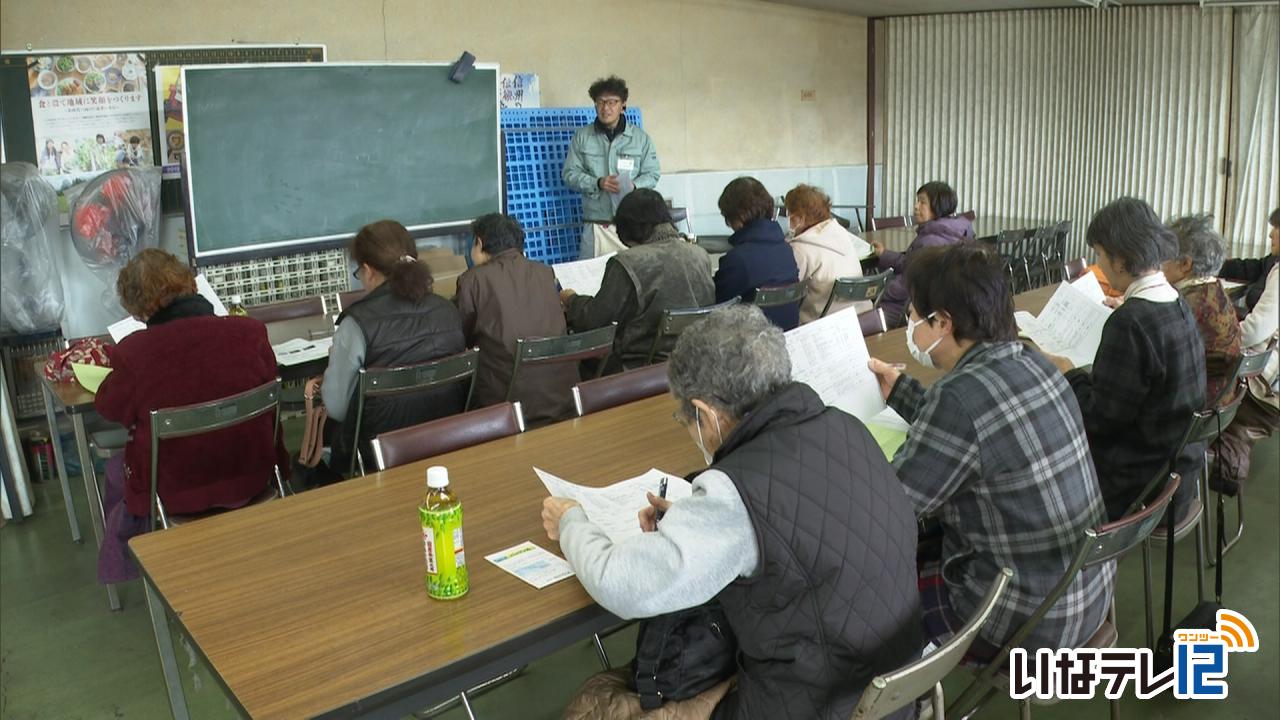

JA上伊那家庭菜園講習会開催

春野菜の種まきを前に、南箕輪村の伊那広域野菜選荷場で28日、家庭菜園講習会が開かれ、参加者が土について学びました。

今回の講習会には、JAの南箕輪・西箕輪・伊那支所の生活部会の会員、およそ20人が参加しました。

講師を務めたのは、JA上伊南箕輪支所の中山大作さんです。

中山さんは「通気性と水はけが良い、ふかふかした土が野菜作りには最適だ」と話しました。

今年は暖冬で雨量が少なく干ばつ傾向ですが、「ここ1週間で雨が降り、土の状態は良くなりつつあると思う」と話していました。

また、土の性質を良くするにはたい肥が最適だと話しました。

参加者たちは熱心にメモを取るなどしていました。

ある86歳の女性は「農業は50年以上やっているが、講習を通して農業を学び直し、天候不順にも負けない野菜を作りたい」と話していました。

-

「立春」3月中旬並みの気候

2月4日は立春です。暦の上では春が始まる日とされています。

4日の伊那地域の最高気温は10.5度で、3月中旬並みの陽気となりました。

伊那市荒井の造り酒屋・宮島酒店では、立春に合わせて搾りたての酒を味わってもらおうと「立春朝搾り」の出荷作業が早朝から行われました。

午前3時。まだ辺りが暗い中、宮島酒店の従業員10人が出荷に向け作業を行っていました。

搾りたての生原酒を味わってもらおうと、タンクから瓶詰め機に直接ホースで繋ぎ、詰めていました。

午前4時半、瓶詰めが終わると酒販店やボランティアも加わってラベル貼りが行われました。

「令和二年庚子二月四日」と書かれたラベルが貼られ、フタには「立春朝搾り」のシールが貼られます。

午前7時からは神事が行われ、立春朝搾りのお神酒で乾杯し、搾りたての味を確かめていました。

杜氏の宮下拓也さんは「立春の朝日を感じるようなそんな味わい」と話していました。

立春の日の早朝に搾りあがった生原酒をその日のうちに味わってもらおうと毎年行っていて、今年で20年になります。

宮島敏社長は「この時期がくると春が来たなという感じ。災害のない平和な一年になるよう祈念したので、呑んだみなさんが平穏無事に過ごしてもらえたらうれしい」と話していました。

立春朝搾りは、720ミリリットル入りが1,600円(税別)、一升瓶が3,200円(税別)で、伊那市内では酒文化いたやで購入することができます。 -

VC長野長田主将 e-TaxをPR

確定申告の受付開始を前に、自宅で申告書が作成できる e-TaxのPRイベントが4日、伊那市荒井の伊那税務署で行われました。

この日は、一日税務署長に委嘱されたVC長野トライデンツの長田翼主将がe-Taxを体験しました。

長田さんは、職員から説明を受け、医療費控除の確定申告書を15分ほどで作成しました。

長田さんは「指示に従って入力するだけで金額も算出されるので、便利だし、誰でも簡単にできて良いと思います」と話していました。

「e-Tax」は、税に関する手続きを国税庁のホームページで行うことができるシステムです。

2019年から、スマートフォンでの申告も始まっています。

2019年まではスマートフォンで申告ができなかった、2か所以上の給与所得がある人や年末調整が済んでいない人も、今年からは利用できるようになりました。

伊那税務署の篠原和幸署長は「パソコンを持っていなくてもスマートフォンがあれば誰でも簡単にできるのでぜひ活用してもらいたい」と話していました。

伊那税務署の平成31年・令和元年分の確定申告は、2月17日から伊那市のいなっせで始まります。

土日・祝日を除く午前9時から午後4時までとなっています。 -

つるし飾りと手芸品の作品展

伊那市美篶の白鳥筆子さん98歳のつるし飾りと手芸品の展示が伊那市高遠町の高遠さくらホテルで開かれています。

会場には、つるし飾りや手芸品などおよそ100点が並んでいます。

白鳥さんの家族によりますと、白鳥さんは、頭の体操になることから、85歳ごろから作品を作り始めたということです。

作品は、去年10月までに作ったもので、猫や地蔵の人形も並んでいます。

-

山雅サポーター選手応援横断幕制作

サッカーJ2の松本山雅FCの新加入選手を応援しようと、上伊那のサポーターは、箕輪町の地域交流センターで、横断幕を1日作りました。

この日は、町内外のサポーターおよそ70人が集まり、新加入選手3人分の横断幕を作りました。

こちらが完成した横断幕です。

新たに加入したのは森下怜哉選手、乾大知選手、鈴木雄斗選手の3人です。

参加者は下書きの線に沿って、ペンキを塗っていました。

また、退団した選手や、退任した監督に向けて寄せ書きも書いていました。

横断幕づくりは、2012年から活動している、山雅後援会南信州支部が、去年ホームタウンとなった箕輪町からも応援しようと、企画しました。

完成した横断幕は、試合に持っていき、チームを応援するということです。

松本山雅のリーグ戦は今月23日に開幕し、ホーム開幕戦は、来月1日となっています。 -

だるま市の人形飾りづくり

11日に行われる、伊那市高遠町伝統の「高遠だるま市」を盛り上げようと、西高遠の春日医院では人形飾りの製作が進んでいます。

今年は、東京オリンピック・パラリンピックとねずみ年をモチーフにした飾りを作っています。

赤や青など5つの輪に、大小のねずみをつけていきます。

ねずみはすべて手作りで、中に洗濯ばさみを入れてあり、しっかりとつけることができるということです。

春日医院では、地域を元気にしようと、8年前から人形飾りの製作を始めています。

職員や地域住民が集まり、去年から準備を進めてきたということです。

だるま市は、五穀豊穣を願う鉾持神社の祭りに合わせ400年ほど前から行われているといわれる伝統行事です。

春日医院の他に、保育園や福祉施設など町内の5団体が人形飾りを製作しているということです。

また、高遠の桜をテーマにしたモザイクアートも設置されました。

人形飾りは、参道東側にある春日医院の玄関口に飾られるということです。

-

伝統文化公演 各地の踊りを披露

県内各地の伝統芸能を披露する「伊那谷伝統文化公演」が、伊那市のニシザワいなっせホールで2日開かれました。

伊那市富県を拠点に活動している「歌舞劇団田楽座」は、塩尻市に伝わる踊りなどを披露しました。

「信濃の国」を演奏し、観客も手を叩きながら歌を口ずさんでいました。

下伊那郡阿南町で活動している「和合念仏踊り保存会」は、お盆の期間中にあの世から呼び戻した死者と一緒に過ごせる喜びを表現した踊りを披露しました。

この踊りは、国の重要無形民俗文化財に指定されています。

伊那谷伝統文化公演は、伝統芸能の継承と普及を目的に、NPO法人伊那芸術文化協会が毎年開いています。

-

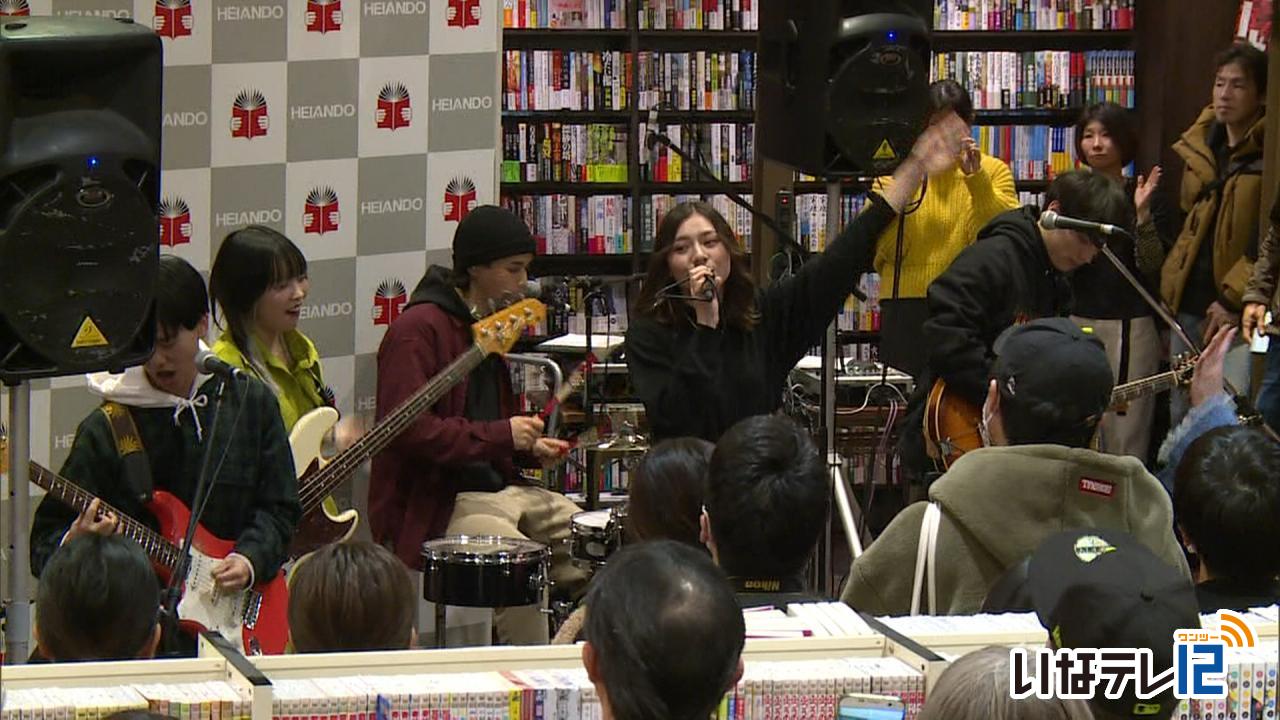

FAITH 地元でミニライブ

上伊那出身の男女5人組バンド「FAITH(フェイス)」のミニライブが伊那市の平安堂伊那店で2日開かれました。

会場となった平安堂には、地元の出身のバンドを応援しようと300人以上が集まりました。

FAITHは2015年に結成された上伊那出身の男女5人組バンドで、今年1月にメジャーデビューをし、ファーストアルバムをリリースしました。

2日はアルバムに収録されている曲など6曲を歌いました。

FAITHは2月22日から全国4か所でライブツアーを予定しています。

東京、大阪、松本のチケットは売り切れとなっていて、2月28日の名古屋はまだ余裕があるという事です。

-

邪気を払い福を招く 節分の行事

3日は節分です。

邪気を払い、福を招く行事が各地で行われました。

南箕輪村の成田山恩徳寺では、恒例の大護摩祈祷と福豆まきが行われました。

祈祷は午前6時から8回行われ、このうち午前11時にはおよそ100人が訪れました。

雑念を焼き尽くし、願いを叶えてくれるとされる不動明王の火に御札やバッグをかざしていました。

大護摩祈祷の後、豆まきが行われました。

升を持った僧侶や年男・年女たちが、福豆やこの寺でとれた銀杏をまくと、集まった人たちは福を求めて手を伸ばしていました。 -

みのわ祭り 7月18日に決定

今年のみのわ祭りは、例年より1週間早い7月18日土曜日に行われることが、3日に決定しました。

みのわ祭りは、例年7月の最終土曜日に開催されていますが、今年はオリンピックと重なることから、変更が検討されていました。

みのわ祭り実行委員会は、先月28日に開かれた会議で、第1候補を例年より1週間早い18日土曜日に、第2候補を例年と同じ25日土曜日に挙げました。

箕輪南宮神社の例大祭との兼ね合いから第1案の18日土曜日に行うことを3日に、会長の白鳥政徳町長が了承しました。

町では、「安全に行うためには、警備員が手薄となるオリンピック期間を外して考えることが1番大切だ。正式に決定したので今後は周知を図っていきたい」と話していました。 -

上伊那岳風会伊那地区 初吟会

上伊那の詩吟愛好家で作る「上伊那岳風会伊那地区」の「初吟会」が、伊那市のJA上伊那本所で2日開かれました。

初吟会にはおよそ60人が参加し、詩吟を1人で吟ずる「独吟」が行われました。

参加者は高校1年生から90代の高齢者までと幅広く、日ごろの練習の成果を披露しました。

-

念仏講で無病息災願う

家内安全や無病息災を願う「念仏講」の行事が、箕輪町北小河内の中村集会所で2日行われました。

箕輪町北小河内の中村常会では毎年この時期に念仏講の行事を行っています。

この日は、子どもからお年寄りまでおよそ30人が中村集会所に集まりました。

太鼓と鐘の音に合わせて「南無阿弥陀仏」と唱えながら、長さおよそ10mの数珠を時計と反対回りに受け渡します。

数珠の中には一つだけ大きな玉があり自分の所に回ってくると頭を下げていました。

念仏講は江戸時代中期から伝わる伝統行事で、町の無形民俗文化財に指定されています。

行事を仕切るのは「当屋」と呼ばれる当番で今年は、藤森清治さん80歳です。

数珠回しが終わると、各家庭で集めた米でおにぎりを作って味わい行事を締めくくりました。

-

みはらしファームで恒例の節分会

3日の節分を前に、伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームで節分会が、2日に行われました。

とれたて市場前に設けられた特設ステージでは、赤鬼、青鬼の他、りんごやなしなどの果物を落とす風の鬼、野菜の出来を悪くする雨の鬼が登場しました。

鬼を退治しようと、おとぎ話の主人公に扮した組合員らが、集まった子ども達と一緒に「鬼は外」と豆をぶつけていました。

みはらしファームの節分会は、開園した年から毎年行われています。

2日は、福豆まきも行われ、いちご狩りの入園券やクラフト体験の無料券、食事券が付いた豆が1,500個ほどまかれ、訪れた人たちが手を伸ばしていました。

みはらしファームでは、「去年は台風の影響で果樹を中心に大きな被害を受けた。今年は災害もなく、豊作になればうれしい」と話していました。 -

高遠高校野球部 小学生を指導

伊那市の高遠高校野球部と竜東スポーツ少年団の野球交流会が高遠高校で2日開かれ、高校生が小学生にバッティングなどを教えました。

2日は高遠高校の野球部員19人が竜東スポーツ少年団の6年生5人を指導しました。

竜東スポーツ少年団のコーチ水谷優希さんは、高遠高校野球部のOBです。

子ども達が高校の練習を体験する事で、新しい練習方法を学び、技術の向上につなげてほしいと交流会を企画しました。

バッティングの練習では、強く早くバットを振る為のフォームなどを教わっていました。

生徒達は、「軸足の使い方を意識する事が大切だ」とアドバイスしていました。

高遠高校野球部では、地元のスポーツ少年団との交流会を毎年開いていますが、他の地区との交流会は今回が初めてだという事です。 -

少林寺伊那道院 50年の節目祝う

伊那市内で道場を開く金剛禅総本山少林寺伊那道院の設立50年を祝う式典が伊那市の信州セミナーハウスで2日に開かれました。

式典には門下生や県内の指導者などおよそ80人が出席し50年の節目を祝いました。

伊那道院は長野県で初めての少林寺拳法の道場として昭和44年に設立されました。

これまでに1000人以上が道場で稽古に励んだと言う事です。

設立以来、道院長をつとめてきた小池靖彦さんは「皆さんの支えがあり、これまでやってこれました。

今後も少林寺拳法の教えを大切に、発展の為に尽力していきたい」と挨拶しました。

少林寺伊那道院は、現在30人が学んでいて、毎週火曜日と土曜日に伊那市内で教室を開いています。

-

弥生男子ソフトボール部全国大会へ

伊那市の伊那弥生ケ丘高校男子ソフトボール部は、3月に山口県で開かれる全国大会に出場します。

30日は、選手や監督が伊那市の白鳥孝市長を表敬訪問し、全国大会出場を報告しました。

弥生の男子ソフトボール部は、去年10月に開かれた県大会で飯山に14対2で勝利し優勝、2年ぶりの全国大会出場を決めました。

チームは、先輩後輩に関わらず意見を言い合える仲で、チームワークが持ち味だということです。

白鳥市長は、「地元から全国大会に出場することを誇りに思う。けがの無いよう、1つでも多く勝ち上がってほしい」と話していました。

全国高校男子ソフトボール大会は、3月20日から23日まで、山口県で開かれる予定です。

弥生は初戦、20日に秋田県の明桜と対戦することになっています。

-

生活に関する情報交換 転妻カフェ

転勤が多い夫を持つ妻たちが集まり、生活に関する情報交換会「転妻カフェ」が、南箕輪村北殿の農産物販売所ベジかけるで1月27日、開かれました。

転妻カフェは、南箕輪村南原の富岡順子さんが去年から開いているもので、この日は、村内外から10人が集まりました。

富岡さんは、夫の転勤に伴い地元の新潟県から神奈川県や東京都などに移り住んだということです。

転勤で移住してきた人や、地域で子育てをする女性を対象に、暮らしに役立つ情報を共有しようと、テーマを決め、月に1度開いています。

この日は、「スーパーマーケット」について話し合いました。

話の中では、「大きな肉のパックが安い店」や「定休日前に生鮮食品が半額になる店」などの情報が挙がっていました。

次回は、「病院」をテーマに25日にベジかけるで転妻カフェを開く予定です。

1912/(金)