-

野球少年が中学校で体験入部

箕輪町内の少年野球チームに所属する小学6年生の体験入部が30日箕輪中学校で行われました。

体験入部をしたのは町内の軟式野球チームに所属する6年生16人です。

箕輪中学校野球部の保護者会が競技人口が減少するなか、中学や

高校に進んだあとも野球を続けてもらおうと企画したものです。

箕輪中学校野球部には女子を含む25人の部員がいます。

小学生は中学生とペアを組みキャッチボールをしていました。

セーフティーバントの練習では構え方などについて中学生から指導がありました。

体験入部には箕輪進修高校野球部の部員も駆け付けました。

箕輪中学校野球部保護者会では「競技人口の底辺拡大や技術向上により箕輪町から野球を盛り上げていきたい。」と話していました -

南アルプスの魅力探る

南アルプスジオパーク認定10周年・ユネスコエコパーク登録

5周年を記念したシンポジウムが30日伊那市役所で開かれました。

シンポジウムでは南アルプスユネスコエコパークの管理運営に

関わっている横浜国立大学環境情報研究院産学官連携研究員の

若松伸彦さんが話をしました。

若松さんは南アルプスの魅力について「3000メートル級の山が13あり中央構造線が通るなど地質的にも珍しいです。ライチョウなど貴重な動物がいるほか高山植物が広がっている」と話していました。

南アルプスはその景観と、それらを守り楽しむ活動が認められ日本ジオパーク委員会から平成20年に日本ジオパークに認定されました。

また多様な生き物とそれらを保護し人間と自然の共生を考える取り組みとして平成26年にユネスコエコパークに登録されています。

-

10月の有効求人倍率1.5倍

上伊那の10月の月間有効求人倍率は、9月を0.02ポイント上回る1.5倍でした。

月間有効求人数は3,770人、月間有効求職者数は2,517人で、10月の月間有効求人倍率は1.50倍でした。

県は1.53倍、全国は1.57倍となっています。

雇用情勢についてハローワーク伊那では「堅調に推移している」として、前の月の判断を据え置きました。

また、来年3月卒業予定の新規高卒者の就職内定率は、10月末現在で86.9%となっています。

-

南福地住民 五平餅とそば作りで交流

伊那市富県の南福地の住民は17日、「ふれあいの集い」と題した交流の場を設け、五平餅とそばを作りました。

この日は地域住民およそ60人が、ふれあいの集いに参加しました。

南福地は丸形の五平餅が一般的で、子どもたちは炊いた米を丁寧に手の平サイズに丸めていきました。

そば打ちは地元の高齢者が講師となり、そば粉と小麦を混ぜるところから指導していきました。

集いを主催した南福地社会福祉協議会は、五平餅とそばの作り方を子ども達に伝えようと、毎年この時期にふれあいの集いを開いています。

子どもたちは地域の伝統食を楽しみながら作り、味わっていました。 -

長谷駐在所 落成式

伊那市長谷に建て替えられた長谷駐在所の落成式が29日、行われました。

駐在所は、老朽化に伴い建設されたものです。

新しい駐在所は長谷公民館東側にあり、9月30日に完成し、先月16日から業務が始まっています。

木造2階建てで、敷地面積はおよそ420平方メートル、建物には県内産の杉が使われています。

コミュニティスペースを設け、相談や少人数の会議にも利用可能な間取りとなっています。

29日は、現地で落成式が行われ市や長谷地区の交通安全協会など30人が出席しました。

式の中で、表札の製作に協力した伊那市高遠町の北原秀樹さんに感謝状が贈られました。

駐在所の高橋義樹所員は「地元のみなさんの安全安心な暮らしを守るためさらに職務に邁進したい」と話していました。

-

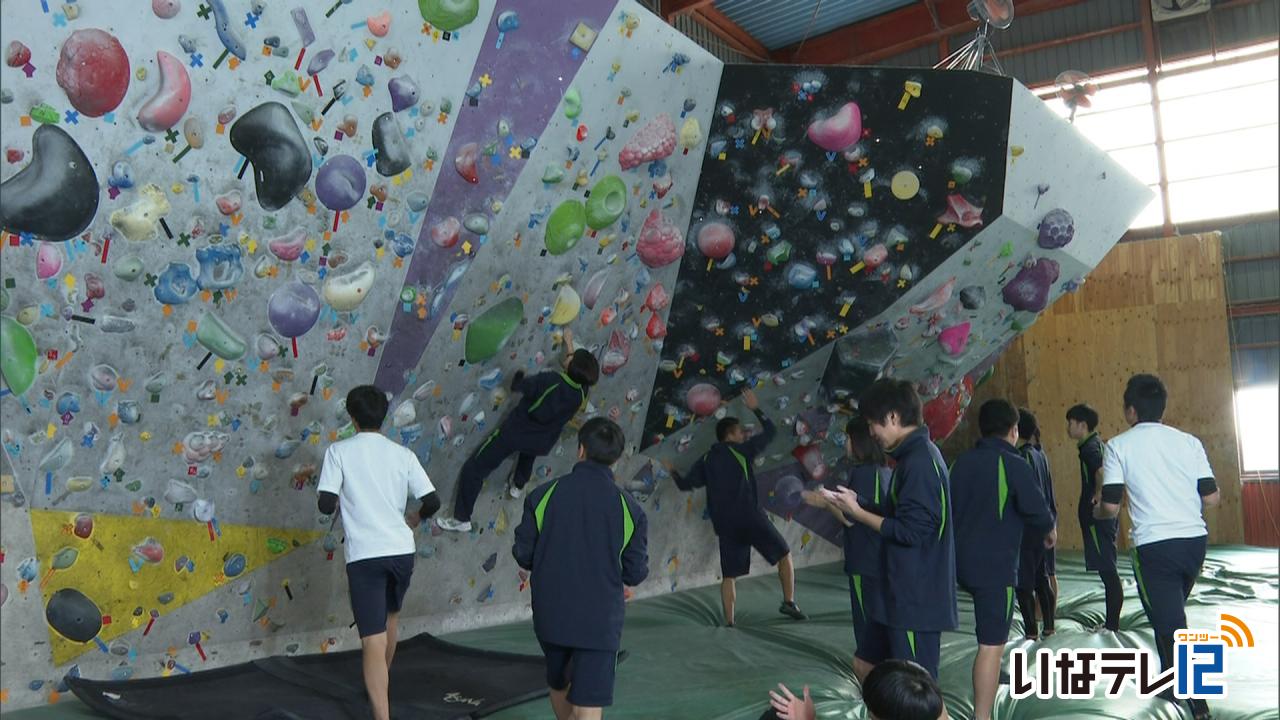

高校生がボルダリング

伊那市高遠町の高遠高校の生徒は、伊那市福島にあるクライミングジムで29日、ボルダリングに挑戦しました。

29日は、選択科目でスポーツを学習している、3年生19人がボルダリングに挑戦しました。

ボルダリングの実技体験は、去年から行われています。

東京オリンピックの正式種目にもなり生涯スポーツとして人気が高まっているということです。

壁にホールドと呼ばれる突起物が付けられ、それを使って高さ 4m30㎝のゴールを目指します。

指導には、クライミングジム 店長の唐澤奨さんがあたり、生徒たちにポイントをアドバイスしました。

唐澤さんは、「腕力を使わず足の力を使って上がっていくことが大事です」とコツを話していました。

高遠高校では、ボルダリング実習の他に、カヌーやゴルフなどの実技体験を行っています。

-

台風の災害ごみ 月100トン受け入れ可能

上伊那広域連合は、台風19号に伴う県内の災害廃棄物について、要請があれば1か月に100トンの受け入れが可能だと県に回答していたことが分かりました。

29日開かれた上伊那広域連合議会全員協議会で報告されました。

長野県から台風19号に伴う災害廃棄物の受け入れの可否について問い合わせがあり、10月28日に回答したということです。

受け入れ可能量は、12月~3月は1か月で100トン、4月以降は状況により再度判断するということです。

被災地で破砕処理ができない大型の家具等は、クリーンセンター八乙女で破砕し、その後上伊那クリーンセンターで処理することも視野に入れ、上伊那広域連合全体で可能な支援を行う予定です。

なお、現在のところ被災地の自治体からの具体的な要請はないということです。

-

雨宮国広さん 石の斧を実演

縄文時代の道具、石の斧で家を建てる大工、山梨県在住の雨宮国広さんが29日伊那市の美篶小学校を訪れ、縄文時代の道具について紹介しました。

裸足にタヌキの毛皮姿で現れた雨宮さん。

29日は伊那市の美篶小学校で、石の斧を使って、人々の暮らしの移り変わりについて話しました。

雨宮さんは縄文時代の道具・石の斧などを使って家を建てる「縄文大工」です。

3万年前の航海を再現しようという国立科学博物館の取り組みで、雨宮さんが丸木舟の製作を担当しました。

舟は石の斧で木を切り倒し中をくりぬいたもので、今年7月に台湾から沖縄までの航海に成功しました。

石の斧は、木の棒の先に硬い石を取り付けたものです。

縄文時代に使われていたのはこの石の斧で、弥生時代に鉄の斧ができるまで使われていたということです。

雨宮さんは、石の斧と鉄の斧、チェーンソーを比べ、人の暮らしがどう変わっていったか児童たちに投げかけていました。

児童も縄文時代の斧を体験していました。

この授業は、美篶小開校118年を記念して、地元住民でつくる美篶小学校資料館運営委員会が雨宮さんを招き行われました。

-

-1.4度 中央アルプス雪化粧

29日朝の伊那地域は、午前7時12分に氷点下1.4度まで下がり、中央アルプスの山肌は白く雪化粧していました。

今朝の中央アルプスです。

山頂付近に雪が降り、白く染まっていました。

-

奇術愛好家 マジックを披露

南信地域の奇術愛好家で作る伊那マジッククラブが17日、伊那市の伊那公民館でマジックショーを開きました。

この日はクラブの会員16人が、1年間練習してきたマジックを披露しました。

重ねていた布から白い鳩が出るマジックは、観客から驚きの声が上がりました。

そのほか、リングをロープから外すマジックが披露されました。

また、絵に描かれていた花を立体で出すマジックなどが披露されました。

今年で46回目を迎えるマジックショーは、クラブが月に2回行っている練習の成果を披露する場として、毎年この時期に開かれています。

会場にはおよそ100人の観客が集まり、マジックを楽しんでいました。 -

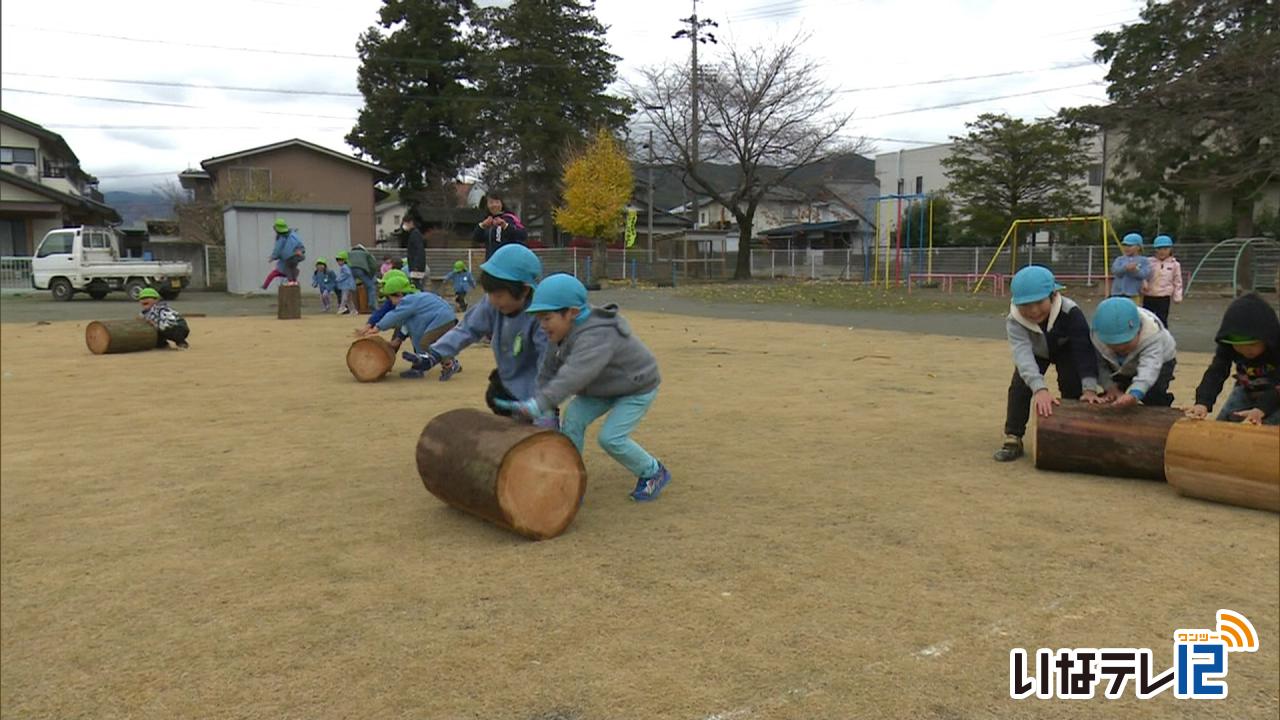

美篶西部保育園 丸太遊び

伊那市の美篶西部保育園の園児達は28日、間伐で出た丸太を転がして遊びました。

この日は北風が吹く寒空のもと、園児およそ40人が丸太転がしなどをして楽しみました。

美篶西部保育園では、園児達に自然に興味を持ってもらおうと、上伊那地域振興局に依頼しました。

今回丸太を持ってきたのは、伊那北小学校などと協力して林の整備を行っている団体、「上牧里山づくり」です。

事務局を務める唐木隆夫さんは、林の整備で出た間伐材が園児達の遊具になればと話していました。

園では今後も丸太は園児達の遊具の一つとして、大切にしていきたいと話していました。

-

中学生 長期休暇中の自習室 実施地域拡大

伊那市の教育委員会は、長期休暇中の中学生を対象にした自習室を、来年3月の春休みから実施地域を拡大して開設します。

28日は伊那市の防災コミュニティセンターで、定例教育委員会が開かれました。

これまで夏休みや春休みの中学生を対象にした自習室は、春富中学校の通学区にある2つの公民館で開かれていました。

来年3月の春休み期間中からは、伊那中学・東部中学区、西箕輪中学区、春富中学区、高遠中学区にある公民館などで5日間、自習室が開設されます。

自習室では学習支援サポーターから指導が受けられるほか、軽食が提供されます。

伊那市の教育委員会は、自習室の開設により、長期休暇中も生徒が規則正しい生活を送り、基礎学力が定着することを推進していきたいとしています。 -

高遠城址公園 冬支度

本格的な冬の到来を前に、伊那市高遠町の高遠城址公園で冬支度が始まっています。

28日は、桜を管理する西村一樹さんら3人の桜守が、高所作業車や高枝用の剪定バサミを使って作業を行っていました。

作業は、もみじ祭り終了後の今月中旬から始まっていて、園内にあるおよそ1,500本の木の手入れを行います。

樹齢が130年以上になるものもあり、より花が綺麗に見えるように、枯れていて芽が出ていない枝は剪定します。

この日の午後3時半現在の伊那地域の日中の最低気温は午後0時39分に5.4度となりました。

桜守によりますと、1年の中で冬のこの時期が1番忙しく、この時期の作業は特に重要になるということです。

今年の高遠城址公園のさくら祭りは、開花の4月6日から散り終わりの4月25日まで行われ、去年よりおよそ4万人多い16万923人が訪れました。

-

白鳥町長 政策について自己評価

箕輪町の白鳥政徳町長は、今年1年間の町づくりの政策について「来年度以降の大きな事業への準備期間として進めてきたが、人口維持や人・モノ・仕事の施策について一定の前進があった」と報告しました。

政策に掲げている48項目のうち、実施済みまたは具体的な成果が表れているとしたものは3項目。

取り組み中で進捗状況が高いものは11項目。

取り組み中は30項目。

未実施は4項目としています。

実施済みまたは具体的な成果が表れているものについては、安全安心パトロール、健康づくり推進条例の制定などを挙げています。

未実施の項目については、リニア中央新幹線や三遠南信自動車道の開通を見据えた地域づくり、6次産業化の推進などを挙げています。

また、町の課題については、人口減少と自然災害に対する備えの2つだと話しました。 -

受験生を応援 サクラコマ合格祈願

回すと花びらが開き、合格するイメージで縁起が良い「サクラコマ」の合格祈願が27日、伊那市高遠町の弘妙寺で行われました。

サクラコマは、伊那市内の製造業者有志でつくるご当地お土産プロジェクトチームが、完全地産のお土産製品を作ることを目的に、2013年2月に完成させたものです。

この日は、チームのメンバーが弘妙寺を訪れ、田中勲雄住職のお経に合わせ、合格祈願をしました。

100個限定で合格祈願特別パッケージに入れられています。

コマは、回すと花びらが開くようになっていて、受験シーズンに合わせ、毎年合格祈願を行い販売しています。

また、この日は、プロジェクトに参加している高遠さくらホテルの「高遠さくら咲くダルマ」の合格祈願も行われました。

サクラコマと高遠さくら咲くダルマはきょうから、高遠さくらホテルなどで販売されています。

サクラコマは、限定パッケージのもので1,200円、ダルマは、小が1,500円、中が2,000円となっています。 -

信大・伊那市 スマート農林業シンポジウム

信州大学農学部と伊那市はIoTなどの最新技術を使い、中山間地域の農林畜産業について考えるシンポジウム「スマート農林業技術を活用した地域の創造」を伊那市役所で27日開きました。

27日は行政や大学、企業の関係者など150人が出席しました。

シンポジウムでは、基調講演、パネルディスカッション、事例報告が行われ、中山間地域の農林業の課題解決や促進について、発表が行なわれました。

基調講演で信州大学の加藤正人教授は、森林をレーザー計測する事で、木々の太さや高さの情報をデータ管理する事ができると紹介していました。そのうえで今後は物流業者やハウスメーカーとデータ共有する事で、より有利な販売に繋がると話していました。

パネルディスカッションでは今後のスマート農林業をテーマに参加者が意見を交わしました。

白鳥孝市長は「AIやIoTの最新技術を使い、地方都市でできる農林業を伸ばし、この地域から日本を支える仕組みをつくっていきたい」と話していました。

-

西箕輪小5年生 収穫祭

伊那市の西箕輪小学校の5年生は、総合学習で育てたもち米とコシヒカリの収穫祭を学校で27日行いました。

27日は収穫したもち米の一部 27キロで餅つきをしました。

最初は保護者が手伝い米をすりつぶし、次に子ども達が杵でついていきました。

餅がつきあがると、体育館では母親らが一口だいの大きさにまるめ、きな粉やゴマ、あんこと合わせていました。

西箕輪小学校の5年生は、収穫祭で余った米を来月校内で販売することにしています。

-

古代小麦を使った料理教室 開催

アレルギーが起こりにくいとされる古代小麦と雑穀を使った料理教室が、伊那市長谷の、気の里ヘルスセンター栃の木で14日、開かれました。

この日は市内外から29人が集まり、アレルギーが起こりにくいとされる古代小麦の1つ「スペルト小麦」を使ったパンなどを作りました。

講師は京都府で雑穀専門のパン屋のオーナーをしている、弘岡桂子さんです。

弘岡さんによると、現在流通している小麦は、品質改良により、アレルギー反応が起こりやすくなっているということです。

一方で、古代小麦はグルテンが少なく、アレルギーが起こりにくいということです。

参加者の中にはパン作りが初めての人も多くいましたが、楽しみながら作業している様子でした。

教室ではスペルト小麦を入れたスープやサラダも作りました。

毎年秋に開かれているこの雑穀料理教室は今年で13回目になります。

伊那市は教室をきっかけに長谷で栽培されている雑穀を広め、地域活性化に繋げていきたいとしています。

-

ありがとうプロジェクト回収作業

不用品を集めて発展途上国に届ける「ありがとうプロジェクト」の回収作業が、伊那市の春富中学校で22日、行われました。

この日はありがとうプロジェクトを運営しているメンバーが春富中学校を訪れ、ぬいぐるみや机などの不用品を2tトラックに積み込みました。

不用品は福祉貢献や地域交流を行っている自活委員会を中心に、全校生徒が1週間かけて集めました。

このプロジェクトは、産業廃棄物処理業者の南箕輪村の丸中産業と、伊那市のリサイクルマートnew伊那店、輸出業者の東京都の鈴可が、上伊那の小中学校や企業と連携して行っています。

今回の回収では2tトラックが一台分が集まりました。

集まった不用品の中から文具などはカンボジアへ、それ以外はタイの店舗で販売され、売上金の一部は発展途上国の教育支援に役立てられるということです。 -

ラーメン大学 障がい者に招待券提供

伊那市御園のラーメン大学伊那インター店は、市内の障がい者社会就労センターの利用者を招いてラーメンを振る舞いました。

26日は伊那市の障がい者社会就労センター ゆめわーくの利用者9人がラーメン大学を訪れました。

店長の小松光明さんはおよそ20年前から、伊那市社会福祉協議会を通して、ラーメン招待券を配っています。

普段外食する機会が少ない障がいがある人にもラーメン大学のラーメンを味わってもらおうと毎年行っています。

今年はおよそ120人にラーメンを無償提供する予定です。

-

内閣府イベント 理工系女子育成

次世代を担う理系女子の育成を目指した内閣府主催のイベントが、南箕輪村の南信工科短期大学校で23日、開かれました。

イベントでは内閣府から理工系女子応援大使に任命された、早稲田大学創造理工学研究科の玉城絵美准教授が講演を行いました。

玉城准教授は自分のキャリアや研究分野を紹介し、「理工系の分野は自分の自由な発想を実現できる場所です」と話していました。

イベントでは参加者がコンピューターを使った3D設計などを体験しました。

今回のイベントは、内閣府が女性研究者や技術者の育成を推進するために企画され、全国10都市で開催されました。

-

伊那市民吹奏楽団 定期演奏会

伊那市民吹奏楽団の第41回定期演奏会が24日伊那市の伊那文化会館で開かれました。

定期演奏会は地域の人達に日頃の練習の成果を見てもらおうと毎年開いていて、今年はクラシックや映画音楽など9曲を披露しました。

伊那市民吹奏楽団は昭和51年に発足したアマチュアの吹奏楽団です。

伊那市を中心に上伊那の10代から50代までのおよそ70人が所属し、週2回練習を行っています。

ここ数年は演奏のレベルも上がり、長野県吹奏楽コンクールでは2017年から3年連続金賞を受賞しています。

伊那市民吹奏楽団では「仕事と音楽の両立は大変だが、さらに仲間を増やし、演奏を通して地域を盛り上げていきたいです」と話していました。

伊那市民吹奏楽団の定期演奏会の模様は、来年1月にご覧のチャンネルで放送します。 -

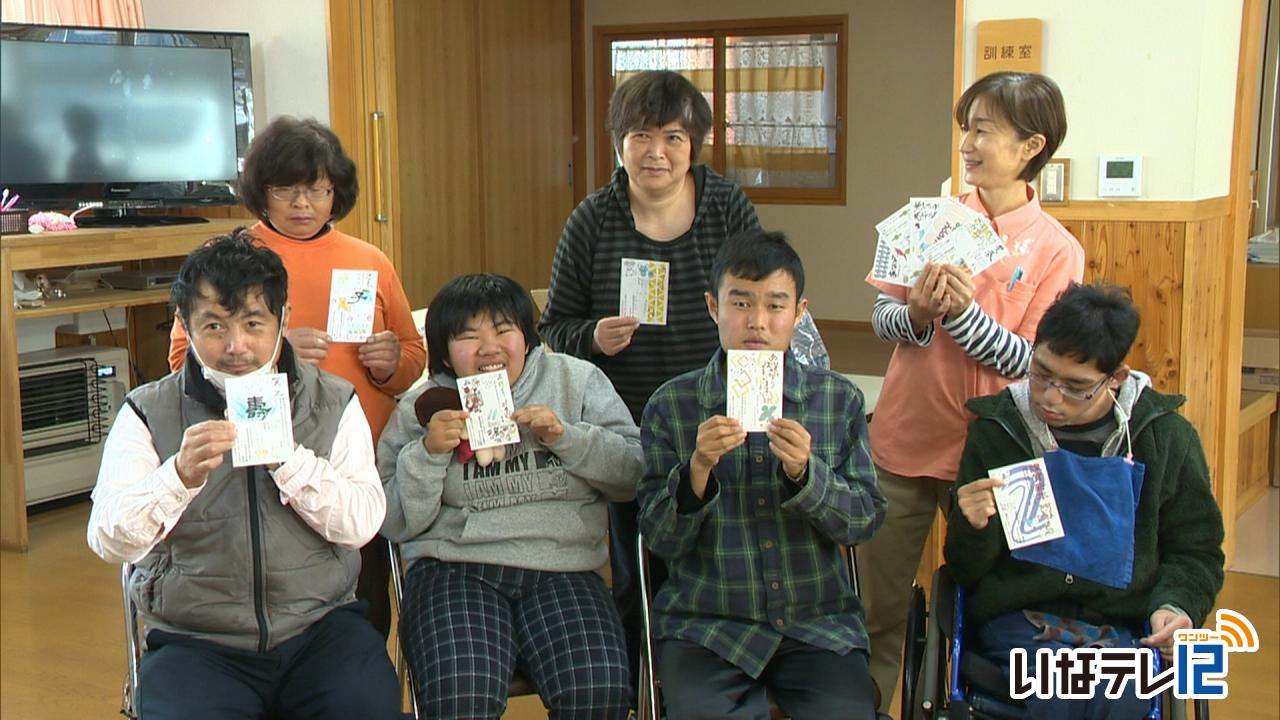

工賃アップへ! オリジナル年賀状受付開始

上伊那地域の障害者就労支援事業所などが、利用者の工賃アップを目的に毎年行っている「年賀状プロジェクト」が今年も始まり、年末に向けて年賀状の注文を呼びかけています。

上伊那地域の障害者就労支援事業所では、工賃アップを目的に毎年オリジナル年賀状をつくって販売していて、今年も受付が始まりました。

伊那市山寺の多機能型事業所 輪っこはうす・コスモスの家では、26日も年賀状の印刷が行われていました。

9施設の利用者が、来年の干支「子」をデザインし、その絵がオリジナル年賀状に配置されています。

今年の「亥」に比べて比較的描きやすいということで、去年の倍以上の46人がデザインに参加しました。

デザインした施設利用者は「この年賀状で新しい気持ちで新年を迎えてもらえたらうれしいです」と話していました。

プロジェクトは、利用者の工賃アップややりがいづくりを目的に、平成20年度から始まりました。

去年は、県内外の120人からおよそ6,700枚の注文があったということです。

輪っこはうす・コスモスの家の桃澤みどりさんは「年賀状を通じて、みんなががんばっていることを知ってもらい、やりがいにもつながればうれしい。工賃アップに向けて、多くのみなさんに注文していただけたらうれしいです」と話していました。

年賀状の印刷は1枚50円で、51枚以上の注文については1枚40円になります。(はがき代は含みません)

受付は12月20日までとなっています。

詳しくは輪っこはうす・コスモスの家 電話76-3390へお問い合わせください -

「遠隔医療」実証へ 車両を公開

伊那市が、MONET Technologies株式会社と今年度から来年度にかけ行う、遠隔医療の実証実験で使用される車両が26日、東京都内でお披露目されました。

写真の車両が公開された、伊那市の遠隔医療の実証実験で使用される移動診察車です。

この日は東京都内で関連企業の戦略発表会が開かれ、その場で車両が発表されました。

トヨタ自動車とソフトバンクの共同出資会社、 MONET Technologies株式会社と伊那市は、医療に特化した遠隔サービス「モバイルクリニック」の実証を行い、実用に向け連携・協力していくための協定を今年5月に結びました。

発表された車両を活用し、今年度から来年度にかけて伊那市で実証実験を行います。

伊那市では、12月12日にMONETとモバイルクリニック分野で提携する医療機器大手の株式会社フィリップス・ジャパンとも連携協定を締結する予定です。

伊那市の白鳥孝市長はこの日の戦略発表会に出席し「自宅にいながらにして医薬のサービスが受けられる環境を構築し、将来的には社会的課題にもなっている医師不足や医療を受ける機会の確保など、医療側と患者側の両面から貢献できるものと考える」とコメントを発表しています。 -

中国の学生が大芝高原で植樹

日中の友好関係の促進などを目的とした植樹作業が、南箕輪村の大芝高原みんなの森で26日行われました。

この日は中国の大学生と大学院生による友好交流訪日団 河北省分団の50人が大芝高原みんなの森を訪れました。

学生たちはコナラとイロハモミジの苗およそ50本を植えました。

学生代表の楊麗媛さんは「植樹はとても責任ある作業です。苗を植えるだけで満足するのではなく、今後も環境について考えていきたい。」と話していました。

今回の植樹は「日中植林・植樹国際連帯事業」の一環として行われました。

黄砂への対処や砂漠化の防止などについて、交流しながらお互いの関係を強化することを目的としています。

コナラとイロハモミジの植樹後は、今回の作業を記念して南箕輪村の唐木一直村長と学生の代表がサクラの苗を植えました。 -

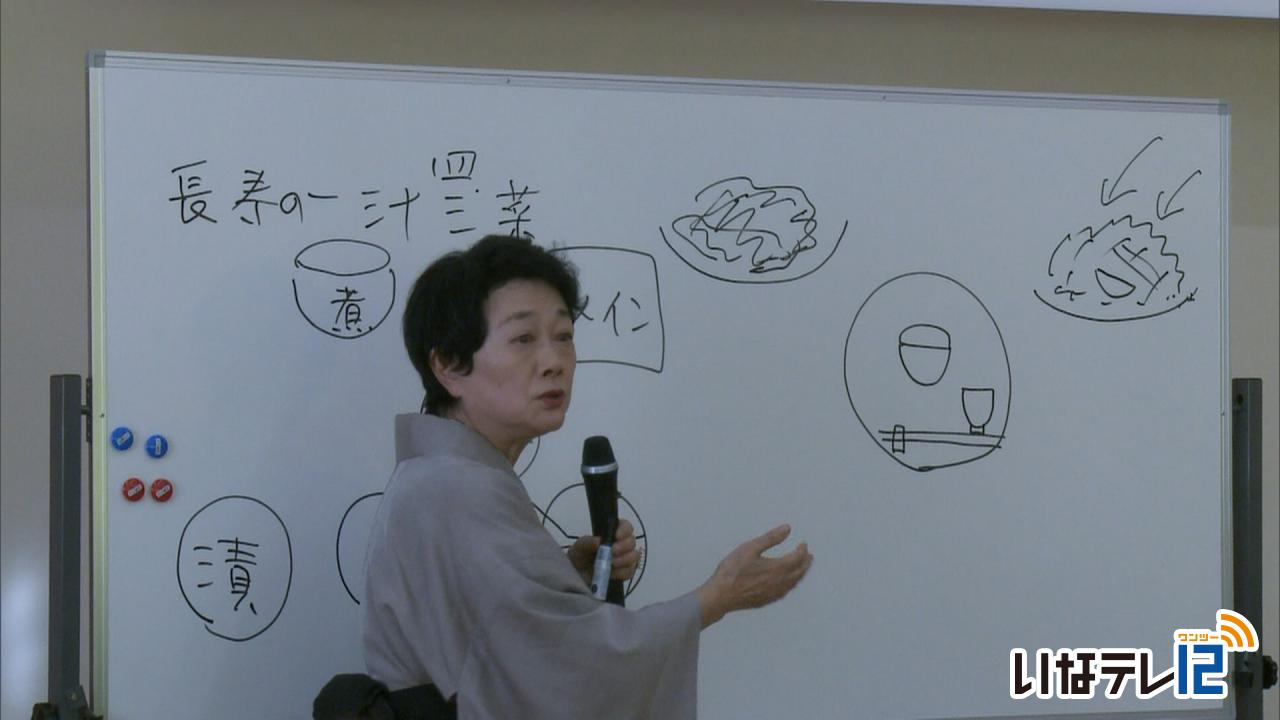

シニア世代対象食育セミナー

60歳以上のシニア世代を対象にした食育セミナーが、伊那市の防災コミュニティセンターで26日開かれました。

会場にはおよそ60人が集まり、大町市出身の料理研究家、横山タカ子さんの話に耳を傾けました。

横山さんは郷土料理の知恵をいかしたオリジナル料理や保存食などを考案し、NHKや民放の料理番組にも出演しています。

セミナーでは『食べ物は人間の体を作る』ということを強調し、具沢山の味噌汁『一汁』と、玄米、酢の物、動物性タンパク質がとれるメイン、漬物の『四菜』の重要性を紹介しました。

セミナーを主催した伊那広域シルバー人材センターでは、今回のセミナーをきっかけに健康寿命に興味を持ってもらい、シルバー人材センターにも登録してもらいたいとしています。

-

来年度 中央道高速バス箕輪バス停駐車場有料化へ

箕輪町は、来年度から中央道高速バス、箕輪バス停の駐車場を有料化することを決めました。

これは、25日に開いた定例記者懇談会で白鳥政徳町長が明らかにしたものです。

中央道箕輪バス停は、第1駐車場から第4駐車場まであり、現在はおよそ100台分が無料となっています。

伊那市や辰野町など近隣市町村のバス停駐車場が有料化していることから、箕輪バス停も有料化を決めました。

今後は、来年度の予算編成時に1日単位や月極の料金などについて検討していくということです。 -

木曜会の水彩画展

伊那市の水彩画教室、木曜会の展示が、伊那市のいなっせで開かれています。

会場には、風景や果物を彩り豊かに描いた作品60点が並べられています。

水彩画教室木曜会には、伊那市や南箕輪村などから20人が通っています。

会では、「色使いにこだわった作品が多い。一つ一つ楽しんでもらいたい」と話していました。

木曜会の展示は、30日まで、いなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

-

重盛さんりんご農園 伐採準備

台風19号の影響で倒木の被害を受けた、伊那市西箕輪の重盛正さんのりんご畑で23日、伐採作業の準備が行われました。

この日はおよそ20人のボランティアの協力のもと、台風19号の影響で被害を受けた木の伐採準備が行われました。

ボランティアの人たちは、およそ1メートルの穴を掘り、木を支えていた鉄の支柱を外していきました。

重盛さんのりんご畑は、台風19号の影響でおよそ200本のりんごの樹が倒木しました。

倒れた木は伐採し、その後、更地にして駐車場として利用するということです。

-

いなっせジャズフェスティバル

上伊那のアマチュアグループや、プロのバンドが演奏を披露する第13回いなっせJAZZ FESTIVALが23日、伊那市のニシザワいなっせホールで行われました。

ジャズフェスティバルには、信州大学ジャズ研究会や伊那中学校吹奏楽部、全国で活動するプロのバンドなど4団体が出演しました。

このうち地元の愛好家でつくる「伊那ビッグバンド」は、フェスティバルのためにメンバーを公募し結成したバンドで、7曲を披露しました。

このイベントは、ジャズの楽しさを多くの人に知ってもらおうとNPO法人クラシックワールドと出演者らでつくる実行委員会が毎年開いています。

この模様は、来月からご覧のチャンネルで放送します。

1311/(木)