-

スマート農業 2度目の実証実験

農業の負担軽減や効率化を目指して伊那市東春近田原の圃場を会場にした、スマート農業の2回目の実証実験が16日に行われました。

デモンストレーションが行われた自動運転トラクターはGPSを搭載しているほか、人や障害物を検知すると自動走行を停止するなど、最先端技術を装備しています。

実証実験には、市内の農家などおよそ150人が訪れ、デモンストレーションを見学しました。

この日は自動運転のトラクターや、遠隔操作で傾斜地の草を刈ることができる草刈り機などの実演が行われました。

また、雨で実演はありませんでしたが、上空から農作物の生育状況を確認するドローンの説明も行われました。

実証実験は、長野県や伊那市、農事組合法人田原、信州大学、農機具メーカーなど12の機関が連携して、IT技術を活用したスマート農業を進めようと行われているもので、今回が2回目になります。

農事組合法人田原の中村博組合長は「こういった機器が農業でも活用されるようになり、製造業のように若い人がやりたいと思うような仕事に少しずつなっていけばうれしい」と話していました。

今年度から2年間かけて効果を検証し、最新の農業技術の普及を図るほか、農業の省力化に取り組んでいくということです。 -

芝平山絵図虫干し

伊那市無形民俗文化財に指定されている、芝平山絵図の虫干しが、15日伊那市高遠町上山田の芝平集会施設で行われました。

15日は、高遠の芝平、御堂垣外、荒町、北原、栗田、四日市場の区長や総代ら14人が集まり、虫干しを行いました。

芝平山絵図は、今から311年前、江戸時代中期の1708年に作られたものです。

当時、高遠側の6つの村と諏訪側の12の村で山の所有権を巡る争いがありました。

絵図はその争いを収めるために幕府が境界を決めて双方に渡したものです。

境界の部分には、黒い線が引かれ、判が押されています。

絵図の虫干しは、年に1度高遠の6地区が持ち回りで行っていて、今年は芝平が担当しました。

絵図を木箱に仕舞うと各地区の判が押されました。

来年は御堂垣外が担当するということです。

-

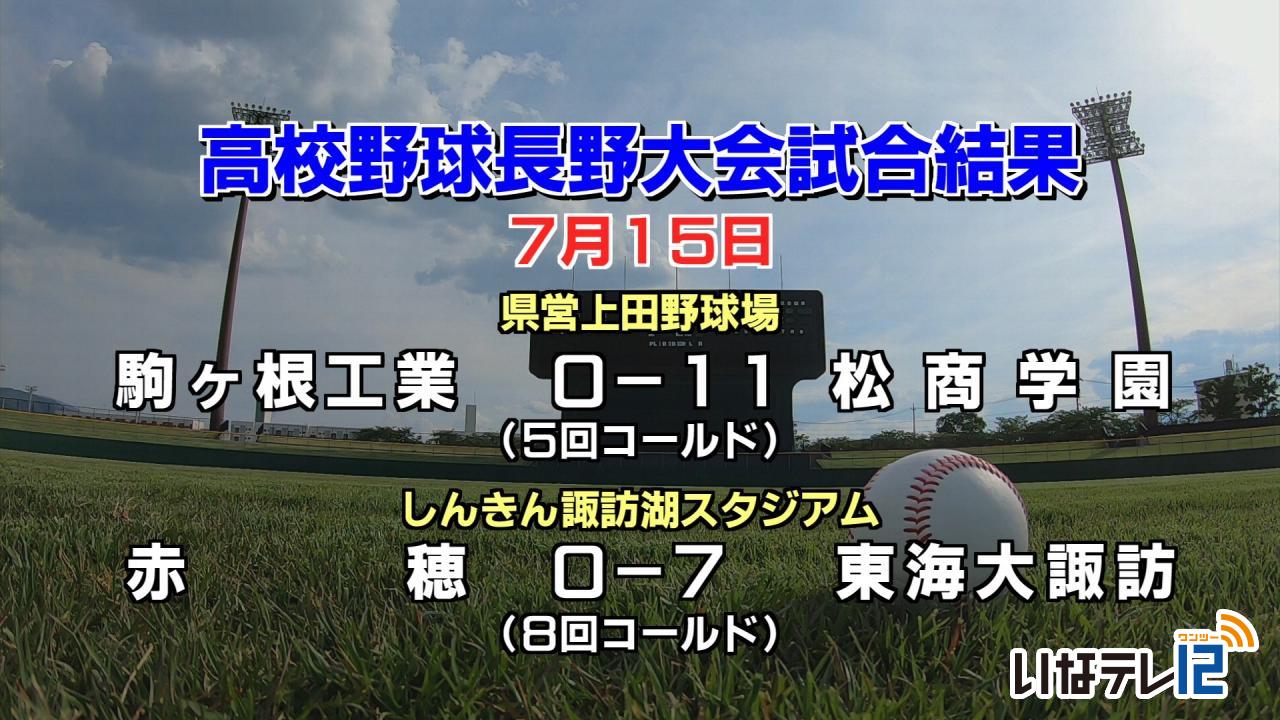

高校野球 上伊那勢の試合結果

15日に行われた上伊那勢の試合結果をお伝えします。

県営上田野球場で行われた、駒ヶ根工業 対 松商学園の試合は、0対11、5回コールドで駒ヶ根工業が敗れました。

しんきん諏訪湖スタジアムで行われた赤穂 対 東海大諏訪の試合は、0対7、8回コールドで赤穂が敗れました。

-

鹿頭行列 奉納

箕輪町の南宮神社に伝わる雨乞いの神事、鹿頭行列の奉納が14日行われました。

子どもたちが鹿の頭に見立てた飾りを被り境内を3周します。

およそ450年前の大干ばつの時に、雨乞いで雨が降ったことに感謝し、鹿を神様に献上したことが始まりとされています。

名前に「福」「大」「富」が付く伊那市・箕輪町・南箕輪村の地区が担当し、天竜川より東側の福島・福与と西側の大泉・大泉新田・富田・大萱が交代で行っています。

今年は西側の大泉・大泉新田・富田・大萱が担当しました。

子どもたちは、頭にかぶった鹿の頭を重そうにしながらも、地区に伝わる伝統行事に触れていました。

来年は、伊那市の福島と箕輪町の福与が担当します。

-

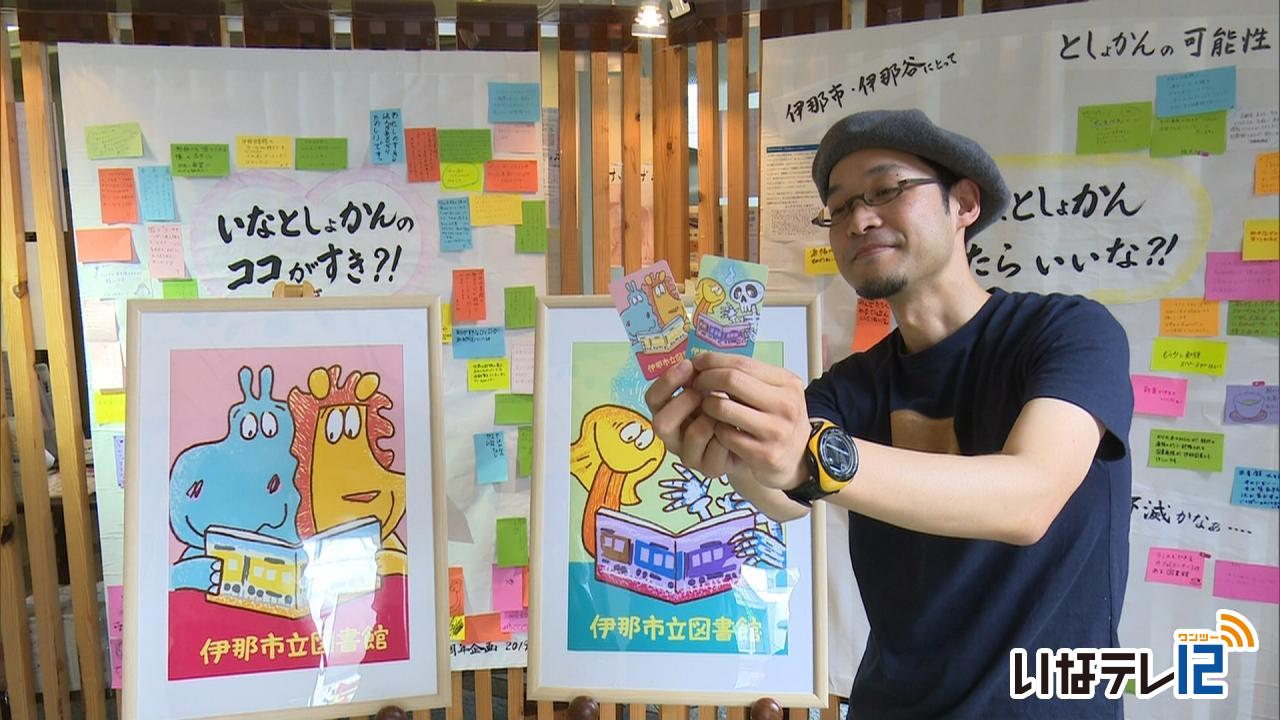

伊那図書館 新利用カード

伊那市の伊那図書館は開館25周年を記念し、新たに2種類の利用カードを作りました。

14日は、伊那図書館で新らしい利用カードがお披露目されました。

カードをデザインしたのは、伊那市在住の絵本作家、しのだこうへいさんです。

カードには、しのださんの作品「どうぶつれっしゃ」と「おばけれっしゃ」の2冊の絵本にちなんだイラストが描かれています。

14日は、「どうぶつれっしゃ」の読み聞かせなども行われました。

これまでのカードは引き続き使うことができます。

新規の申し込みの場合は無料で、これまでのものから新しいカードに切り替える場合は100円かかります。

伊那図書館は平成6年7月1日に開館し今年で25周年を迎えました。

新しい利用カードは25周年記念企画のひとつとして作成したものです。

伊那図書館では今年、絵本作家を招いてのワークショップなど様々なイベントを計画しています。

-

ちびっこ駅伝 力走

園児が伊那市の中心市街地を駆け抜けるちびっこ駅伝大会が14日、開かれました。

ちびっこ駅伝大会は、中心商店街の歩行者天国に合わせて毎年この時期に開かれています。

今年で24回目となる大会には、市内の保育園と幼稚園から47チーム、385人が参加しました。

山寺の八幡町から荒井のいなっせ前までの420メートルを7区間に分けて走りました。

商店街には、多くの保護者や地元住民らが園児たちに声援を送っていました。

閉会式では入賞したチームにメダルが贈られました。

大会を開いている伊那まちの再生やるじゃん会では、「駅伝大会を通じて商店街の賑わいのきっかけになれば嬉しい。今後も大会を続けていきたい」と話していました。

-

伊那市民プールオープン

伊那市民プールの今シーズンの営業が13日から始まりました。

初日の13日は、無料開放されました。

13日の伊那地域の最高気温は26.2度と陽差しも少なくプールを訪れた人たちにとっては今ひとつのようでした。

去年の伊那市民プールの利用者数は前の年と比べおよそ1,300人多い1万3300人でした。

伊那市民プールは7月22日から8月18日までの夏休み期間中を除き土日祝日のみの営業となっています。

尚高遠スポーツ公園プールも今日から営業を始めました。

火曜日が定休日となっています。

去年の高遠スポーツ公園プールの利用者数は前の年よりおよそ1,100人多い1万人でした。

伊那市民プール、高遠スポーツ公園プールともに営業期間は8月25日までとなっています。

-

あおぞらレストラン

箕輪町・南箕輪村・辰野町のシェフによる食のフェス「あおぞらレストラン」が14日、箕輪町の古民家箕澤屋で行われました。

あおぞらレストランは、食を通して伊那谷の自然の豊かさを知ってもらおうと、箕輪町地域おこし協力隊の三浦俊幸さんが初めて企画したものです。

今回は「カレー」をテーマに、箕輪町や南箕輪村にある3つの飲食店などが出店しました。

辰野町の地域おこし協力隊は、最新の機器を使って冷やしカレーそばを作る体験型のコーナーを設けました。

雑穀が入ったキーマカレーにカレー風味のチキンを使ったハンバーガーなどが提供され、昼時になると多くの人が訪れ、料理を味わっていました。

あおぞらレストランは、15日も午前11時30分から午後3時まで行われます。

-

VC長野トライデンツ ふるさと応援団特命大使に

南箕輪村を拠点に活動している、バレーボールVリーグ1部のVC長野トライデンツは14日、村のふるさと応援団特命大使に委嘱されました。

14日は、南箕輪村の村民体育館で任命式が行われました。

VC長野トライデンツは、2008年に発足し、去年Vリーグ最上位のV1リーグ入りを果たしました。

南箕輪村を本拠地に活動していて、地域との交流にも力を入れています。

村では、VC長野にふるさと応援団特命大使になってもらうことで、村の魅力をさらに広めていきたいとしています。

また、この日はファン感謝祭が行われました。

現役選手とOB選手の交流試合が行われ、会場には多くのファンが集まり、間近で観戦していました。

今シーズンは、10月26日から始まり、VC長野は、松本市でパナソニックパンサーズと対戦します。

-

春の高校伊那駅伝3月22日開催

今年度の「春の高校伊那駅伝2020」は、来年3月22日(日)に行われることが決まりました。

春の高校伊那駅伝実行委員会の総会が、伊那市のJA上伊那本所で9日に開かれ、今年度の

大会の日程などが決定しました。

今年度は3月22日(日)開催で、伊那市陸上競技場のスタートは、女子は午前10時、男子は午後0時10分です。

駅伝の実行委員会大会長を務める白鳥孝伊那市長は「伊那駅伝には全国の強豪校が出場する。

伊那駅伝を走った選手の中から、将来オリンピック選手が輩出されることを期待したい。」と話していました。

-

寒ざらしそば 限定発売開始

江戸時代、高遠藩から将軍家に献上されていたとされる「寒ざらしそば」の提供が13日から始まりました。

伊那市高遠町のそば店「壱刻」では、昼時になると訪れた人たちが寒ざらしそばを味わっていました。

寒ざらしそばは、大寒から立春までの間、そばの実を清流にさらし、その後、寒風にさらして乾燥させます。

この作業は、夏の暑さによるそばの実の劣化を防ぐためのもので、保存性と共に甘みも増すということです。

麺の色は通常よりも白いのが特徴です。

寒ざらしそばの提供は、壱刻・きし野・華留運・紅さくら・ますや・楽座 紅葉軒の高遠町内の6店舗で行われています。

価格は全店統一、1人前1,200円で、各店150食限定です。

-

大芝MTBコース 走って整備

南箕輪村の大芝高原に今年作られたマウンテンバイクコースで、整備を兼ねた試走が13日に行われました。

南箕輪村観光協会は、新たな誘客につなげようと大芝高原の北西部にある村有林にマウンテンバイクコースを今年作りました。

コースを設計したのは、伊那市でマウンテンバイクのガイドツアーをする名取将さんです。

13日は村内を中心におよそ30人が参加し、名取さんの案内でコースを走りました。

全長はおよそ3キロで全体が平坦なため大人から子供まで楽しめるという事です。

試走はコースを踏み固める目的で行われたもので、名取さんは前の人と違うラインを走るようアドバイスしていました。

村観光協会によりますと、マウンテンバイクコースはまだ整備中の為、普段は開放されていないという事です。

次は、27日に大芝高原で開かれるイベントで利用できるという事です。

-

伊那西高校キャリアフェス

伊那市の伊那西高校で、地元の企業の社員から話を聞くキャリアフェスが12日行われました。

キャリアフェスには、伊那西高校で就職を希望している2,3年生50人が参加しました。

上伊那の企業25社が出展し、生徒が仕事の内容などについて話を聞きました。

このうち伊那市高遠町の伸和コントロールズ株式会社は、伊那西高校の卒業生が子育てをしながら働く社員の例を紹介し、女性が働きやすい環境づくりに取り組んでいると話していました。

伊那西高校キャリアフェスは、地元の企業を生徒たちに知ってもらおうと、上伊那の産学官の団体でつくる郷土愛プロジェクトが行ったもので、今年で2回目です。

なお、伊那西高校では、例年卒業生の2割ほどが就職しているということです。

-

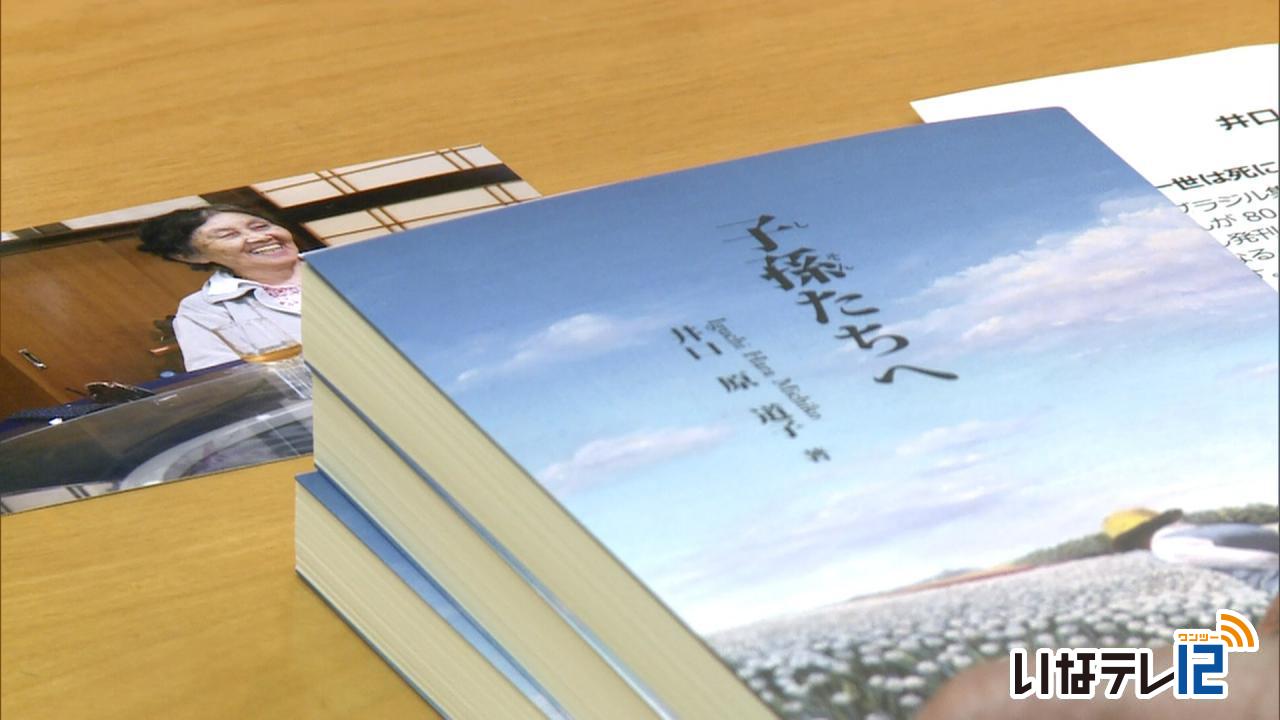

高坂さん 本70冊寄贈

伊那市出身で飯島町在住の高坂武子さんは、親戚で日系二世としてブラジルで暮らしている、

現在83歳の井口 原 道子さんの自伝70冊を伊那市に寄贈しました。

この日は、高坂さんと飯島町の唐澤隆副町長が伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に本の目録を手渡しました。

寄贈された本「子孫たちへ」は、ブラジルで日系二世として苦労しながらも、懸命に暮らしてきた

様子が綴られています。

昨年9月に亡くなった道子さんの夫、信さんの「一人でも多くの人にこの本を見てほしい」という遺言により、今回、伊那市に本が寄贈されました。

高坂さんは「日本人が持つ武士道を胸に生きる、道子さんの生き様が綴られた本です」と話していました。

今回の寄贈は、150冊の増刷の一部で、伊那市に寄贈された70冊は、市内の小中学校や公民館に配布され、80冊は青年海外協力隊などに寄贈されました。 -

地域の森林業について座談会

南箕輪村の信州大学農学部の学生と伊那市の白鳥孝市長らの談話会が9日、構内の食と緑の科学資料館「ゆりの木」で行われ、地域の農林業について意見を交わしました

談話会には学生13人が出席しました。

白鳥市長は始めに、「食・水・エネルギーを市自体でまかなう未来を目指したい。情報通信技術ICTを農業や生活などに取り入れ、獣による森林の被害や買物弱者が抱える問題を解決していきたい」と話していました。

また、各研究室の代表の学生が、研究内容を発表しました。

市内の気温や標高の高さをいかして、赤い果肉のリンゴをつくっている研究室の学生、三野敦大さんは、「ブランドのリンゴとして売りだし、地域の発展に貢献したい」と話していました。

談話会は、伊那市が地域の魅力の再発見を若者と共に行うことが目的で、今年で6回目になります。 -

上農高校農業クラブ 県大会で最優秀賞受賞

南箕輪村の上伊那農業高校は、6日に開かれた農業クラブ連盟の県大会で、2つの分野で最優秀賞を受賞しました。

11日は、上農高校で受賞報告が行われました。

須坂市の須坂創成高校で開かれた大会には、県内の農業高校など10校から3種目7つの分野に個人やチームあわせて約250人が出場しました。

上農高校の農業クラブが出場した種目は、プロジェクト発表、意見発表、クラブ活動発表の3種目です。

このうち、プロジェクト発表の「生産・流通・経営」分野で、バイテク班の「幻の花、アツモリソウを救いたい!美ヶ原のアツモリソウ保護活動」と題した発表がさ最優秀賞に選ばれました。

また、意見発表の「開発・保全・創造」分野で緑地創造科の久保村法子さんの、「庭の魅力を伝えたい」と題した発表も最優秀賞に選ばれました。

また、ほかの分野でも個人やチームが優秀賞を受賞していて、出場した生徒全員が受賞するという好成績を残しました。

最優秀賞を受賞したバイテク班と久保村さんは、8月に松本市で開かれる北信越大会に出場することになっています。

-

愛知県知立市で伊那市の縄文土器展

伊那市と友好都市提携を結んでいる愛知県知立市で、友好都市提携25周年を記念して伊那市の縄文土器展が20日から開かれます。

12日は知立市の歴史民俗資料館の学芸員が伊那市創造館を訪れ、企画展に使用する土器の確認をしていました。

確認を終えた土器は、美術品などを扱う専門の輸送業者が梱包していきました。

愛知県知立市は、県の中央にあり、人口は約6万8千人です。

伊那市西春近にある知立市野外センターの建設がきっかけで交流が始まり、平成6年11月に友好都市提携を結びました。

提携から今年で25周年となることから、知立市は伊那市の縄文土器展の開催を初めて計画しました。

伊那市からは縄文土器39点を貸し出し、知立市の土器と共に展示されることになっています。

そのうちの一つ、県宝の深鉢形土器です。

「唐草文」と呼ばれる曲線の模様があり、上伊那の縄文時代中期を代表する土器のひとつです。

知立市で出土した土器にも似た文様があることから、何らかの影響があると考えられるということです。

なお、知立市の縄文時代の遺跡は2か所、伊那市の縄文遺跡は297か所あるということです。

友好都市提携25周年を記念した伊那市の縄文土器展は今月20日から9月8日まで、愛知県知立市の歴史民俗資料館で開かれます。(知立市図書館内)

-

大芝高原ベリープリン新発売

南箕輪村の大芝高原で、「おもてなしプリン」にブルーベリーソースが付いた「大芝高原ベリープリン」が、12日、発売されました。

従来のおもてなしプリンに、南箕輪村田畑の大和屋農園で獲れた20種類のブルーベリーから作ったソースがついています。

レモンやブランデーなどを加えて爽やかに仕上げました。

大和屋農園の池上友季子さんは、「濃厚なプリンに爽やかなソースがアクセントになって、とてもおいしいです」と話していました。

大芝高原ベリープリンは8月末までの限定販売で、大芝の湯と大芝高原味工房で1日60個限定です。

通常は税込み320円ですが、13日からの3連休は70円値下げの250円で販売するということです。

-

遭対協が岩場で遭難救助訓練

本格的な夏山シーズンを前に岩場での遭難を想定した山岳遭難救助訓練が12日伊那市長谷で行われました。

訓練は伊那市長谷の南アルプス林道バス、ルート沿いにある鷹岩と呼ばれる岩場で行われました。

参加したのは伊那警察署山岳高原パトロール隊員8人と南アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会救助隊員14人です。

伊那警察署山岳高原パトロール隊員はロープの結びかたについて

遭対協の隊員から指導を受けていました。

遭対協の隊員はロープを使って岩場を登り下りしながら救助の手順を確認していました。

遭対協によりますと昨年度の南アルプス北部の山岳遭難事故は発生件数が8件で前の年度と比べて3件の増加でした。

内訳は死亡が1人、行方不明が1人、負傷が4人で自力で下山した人が2人だったということです。

12日の訓練には長年、遭対協の隊長を務め現在は名誉隊長の西村和美さんの姿もありました。

南アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会では独自の訓練のほか

県遭対協主催の冬山での訓練などにも参加し救助技術の向上に努めていくとしています。

-

電気設備業者らが公園を清掃

伊那市電設業協会と上伊那電気工事協力会伊那地区は11日、市内の公園でボラン

ティア清掃を行いました。

この日は、伊那市内の電気設備工事会社などから20人の作業員が集まり、市内3か所の

公園でボランティア清掃を行いました。

春日公園では、参加者がはしごや高所作業車に乗って、ほうきなどを使い電灯についたクモの巣などを取り除きました。

また、ランプの取り換えや点灯の確認、周囲のゴミ拾いも行いました。

ボランティア清掃は、春日公園の他に、伊那公園と高遠町のほりでいパークでも行われました。

このボランティア清掃は毎年行われていて、今年で19回目になります。

-

箕輪町社会福祉総合センター 耐震基準下回る

箕輪町は、松島にある社会福祉総合センターの耐震診断の結果を11日公表しました。

この建物は現在の耐震基準を下回っていて、震度6強程度の地震に対して倒壊又は崩壊する危険性があるという結果でした。

耐震診断は3月に実施され結果は震度6強程度の地震が発生した場合、1階部分は倒壊の危険があり、2階部分は倒壊の危険性が高いというものでした。

また今回の診断で壁にアスベストを含んでいることも確認されたという事です。

箕輪町社会福祉総合センターは、町民体育館の西側にあり昭和48年に建てられました。

耐震基準は昭和56年以前の現在とは異なる基準で建築されたものです。

箕輪町では当面の間利用を継続する予定で、建物の在り方については、今後、検討するとしています。

-

長谷中生徒 とうがらし学ぶ

八房唐辛子を育て、手作りラー油を販売している、伊那市の長谷中学校の2年生が11日、信州大学農学部の唐辛子博士こと、松島憲一准教授の授業を受けました。

始めに、5月に植えた唐辛子の苗の成長を、松島准教授に見てもらい、生徒たちは葉にしわが

あるところは害虫や栄養不足の恐れがあるとの指摘を受けました。

教室での授業では、「唐辛子を長谷に根付かせるためには、食文化となることが大切です」と話しました。

また、唐辛子の形などに関する生徒からの素朴な疑問にユーモアを交えて答えながら、唐辛子の

多様な種類などについても話しました。

長谷中学校では、3年ほど前から八房とがらしを育てていて、手作りラー油「長谷の太陽」を

販売して地域をPRしています。 -

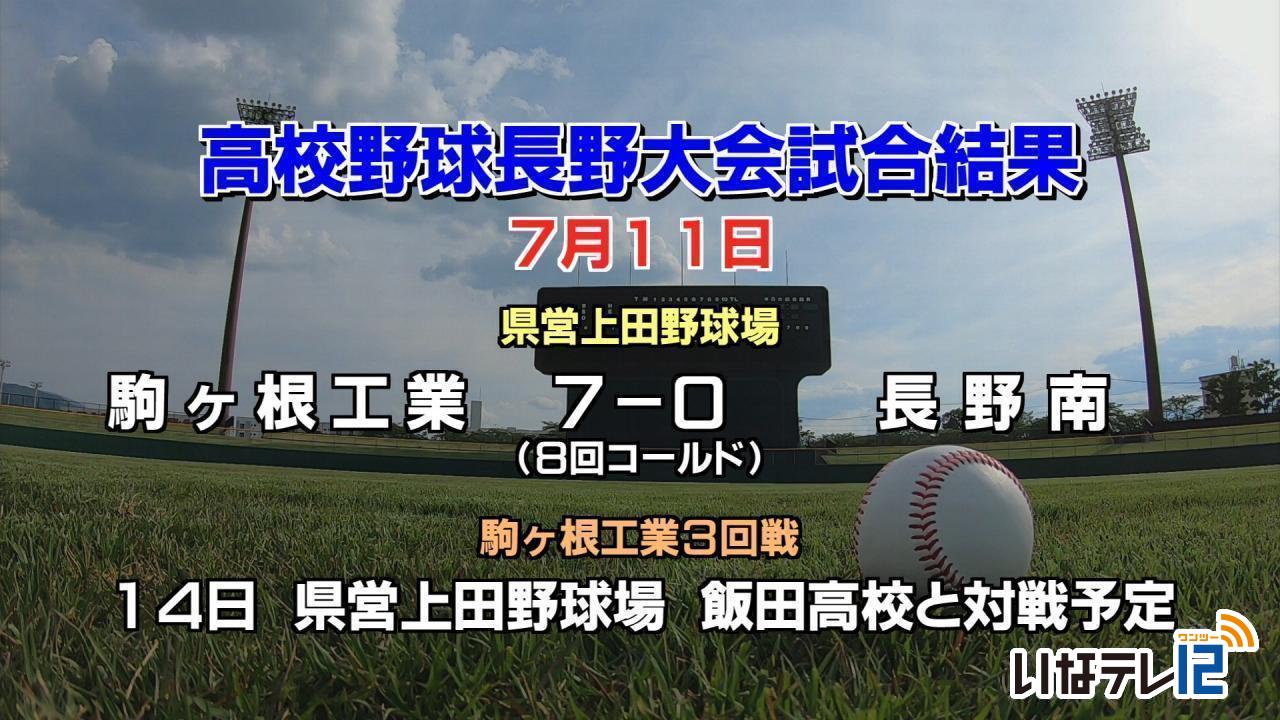

高校野球 上伊那勢の試合結果

第101回全国高校野球選手権長野大会、上伊那勢の11日の試合結果です。

県営上田野球場で行われた駒ヶ根工業 対 長野南の試合は、7対0で駒ヶ根が勝ちました。

勝った駒ヶ根工業は、14日に県営上田野球場で、飯田高校と対戦する予定です。 -

ブルーベリー収獲最盛期

南箕輪村神子柴の田中農園では、ブルーベリーの収獲が最盛期を迎えています。

広さおよそ30アールの田中農園には、8種類800本のブルーベリーがあります。

かための果肉で甘みの強い「ブルーレイ」や、大粒で柔らかくしっかりとした甘さが特徴の「スパータン」などです。

11日も、従業員6人が収獲作業をしていました。

100円玉程の大きさになる3Lサイズ以上のものもあり、スーパーなどで販売されている一般的なものと比べると粒の大きさが分かります。

ブルーベリーはJA上伊那に出荷しているほか、現在東京の新宿高野で開かれている「信州伊那フェア」の店頭にも並んでいます。

田中農園では、南箕輪村観光農園としてブルーベリー狩りの受け入れも行っています。

ブルーベリーを栽培している菅家美果さんによりますと、今年は7月になって雨の日が多く気温も低めに推移していることから、実の生長がゆっくりで長く楽しめるということです。

中学生以上は1人1,000円、3歳から小学生までは500円、2歳以下は無料で1時間食べ放題です。

予約は、大芝高原味工房で受け付けています。

【ブルーベリー狩り予約】

大芝高原味工房 電話76‐0054

-

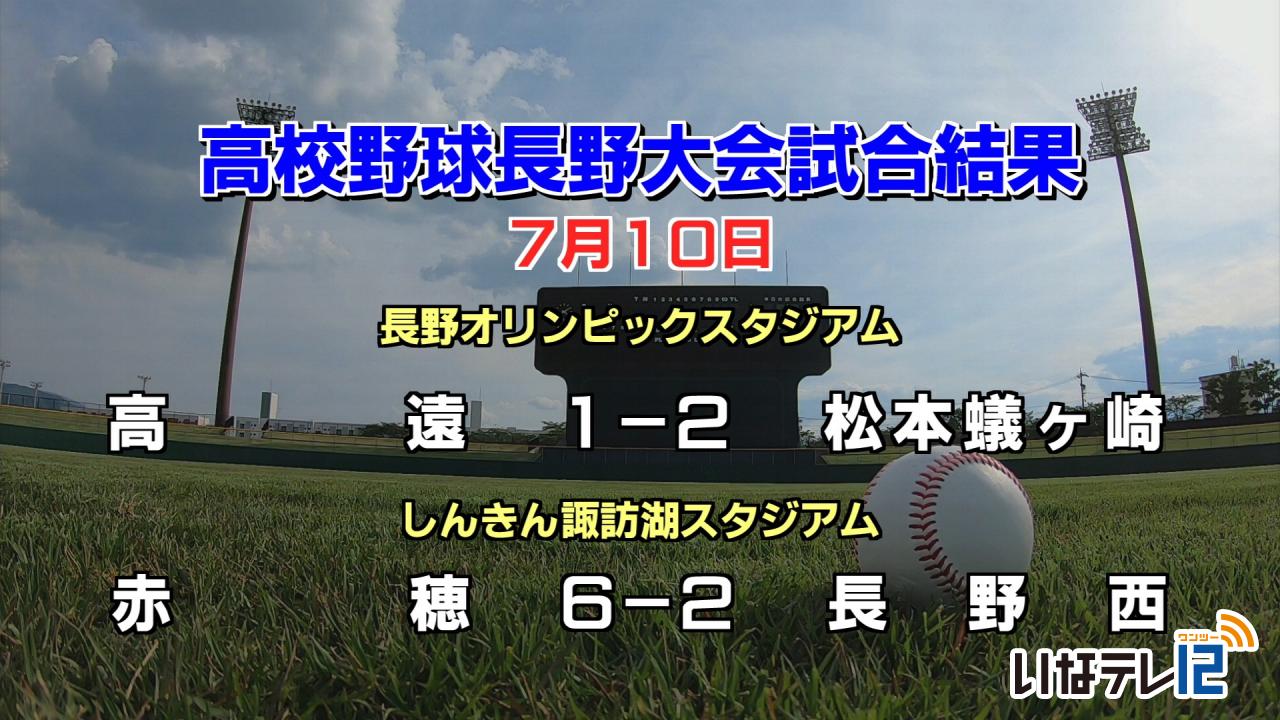

高校野球 上伊那勢の試合結果

第101回全国高校野球選手権長野大会、上伊那勢の10日の試合結果です。

長野オリンピックスタジアムで行われた高遠 対 松本蟻ヶ崎の試合は1対2で高遠が敗れました。

しんきん諏訪湖スタジアムで行われた赤穂 対 長野西の試合は、6対2で赤穂が勝ちました。

-

伊那市ICT活用 総務省推進事業に採択

ケーブルテレビのネットワークを使いタクシーの予約や買い物などが行える伊那市の「ICTライフサポート・チャンネル構築事業」が総務省の「データ利活用型スマートシティ推進事業」に採択されました。

伊那市の「ICTライフサポート・チャンネル構築事業」は放送と通信を連携させたサービス「ハイブリッドキャスト」を使いテレビのリモコンで「タクシーの予約」や「買い物」、「遠隔診断の予約」「安否確認」などを行えるものです。

市では、人口減少や少子高齢化が進む中でケーブルテレビのネットワークと生活支援を結びつけ、地域で暮らし続けられる環境を整えたいとしています。

伊那市では10月から市内全域を対象に実証実験を始める計画です。

総務省は地方創生を図るため情報技術を活用したスマートシティ型のまちづくりに取り組む自治体などに対し初期費用などの一部を補助する事業を行っています。

全国で伊那市の他に三重県、愛媛県、福岡県の自治体、合わせて4件が採択されました。 -

全日本レディースソフトテニス大会出場挨拶

8月27日から愛知県で開かれる全日本レディースソフトテニス決勝大会に長野県チームとして出場する箕輪町の2人が、9日、町役場を訪れ、白鳥政徳町長に健闘を誓いました。

大会に出場するのは、池上京子さんと、守谷美幸さんです。

2人は、5月に安曇野市で開かれた県予選大会で、それぞれペアで優勝を果たし、全国大会出場を決めました。

この大会は、年代別のペア5組10人を1チームとし出場するもので、池上さんは50代の部に、守谷さんは40代の部に出場します。

大会は8月27日から3日間、愛知県で開かれることになっています。

-

新山小 ドラゴン踊り練習

伊那まつりの市民おどりに参加する新山小学校の児童とその保護者は10日学校で、

ドラゴン踊りの練習をしました。

新山小学校の児童と保護者は毎年伊那まつりの市民おどりに参加しています。

この日は、ドラゴン踊りインストラクターの根橋恵美さんを講師に招き、振り付けの練習をしました。

全校児童は51人で、そのうち初めて踊りに参加する1年生は14人います。

児童らは、「新山、新山」と掛け声を合わせながら踊っていました。

伊那まつりの市民おどりは、8月3日(土)に行われることになっています。

-

高遠高校振興会 科目新設を検討

高遠高校振興会理事会が9日、伊那市高遠町の高遠高校で開かれ、地域の歴史や食、観光を学ぶ科目の新設について説明がありました。

文理進学コース文系では、高遠藩の歴史や高遠石工など地域の歴史を探求する科目の新設を検討しています。

また、福祉コースでは、高遠そばや高遠饅頭など上伊那の郷土食について調査研究を行い、地元の食文化の活性化を目指す、地域の食を探求する科目を検討しています。

情報ビジネスコースでは、インターンシップや外部講師の講演を通じて「おもてなし」や「コミュニケーション」を学ぶ、ふるさとの観光を研究する科目を検討しています。

高遠高校では、2022年度の新学習指導要領への移行に向けて、地域のことを知り、ふるさとへ貢献できる学習科目の編成を計画しています。

-

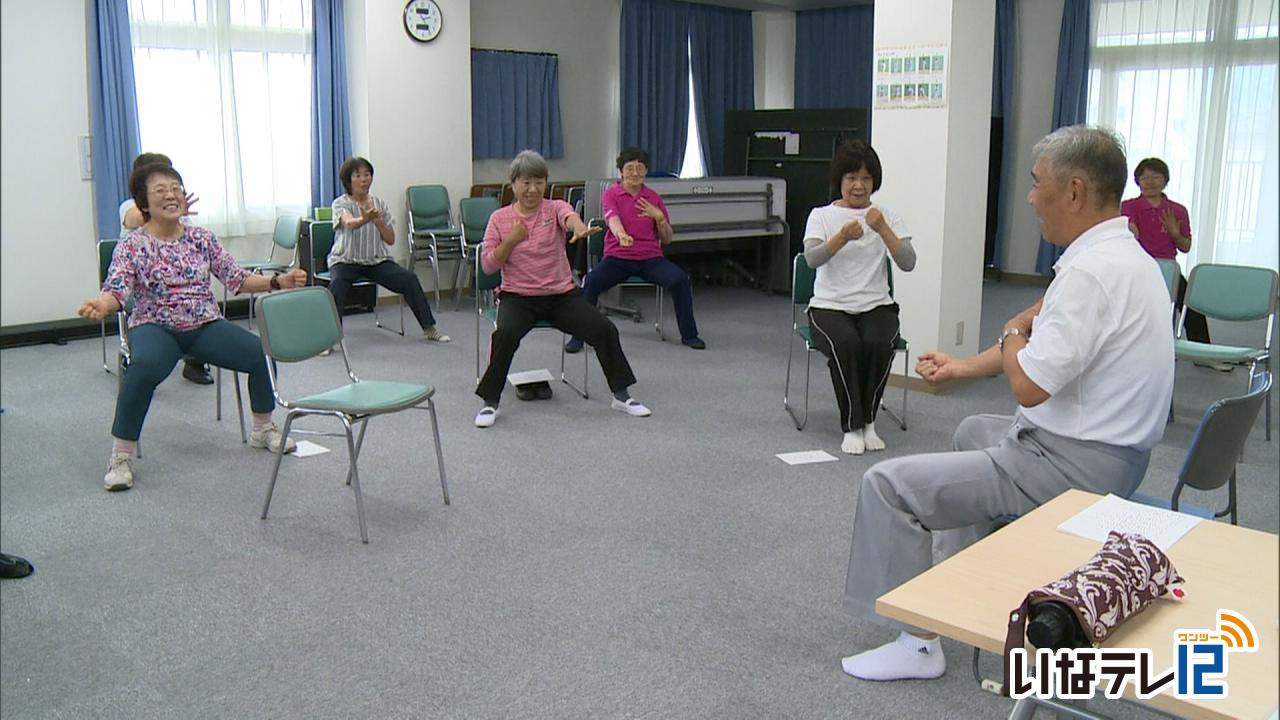

寝たきり予防レインボー体操

要介護や寝たきりを予防するための体操「レインボー体操」の体験教室が9日、伊那市狐島の生協総合ケアセンターいなで開かれました。

体験教室には、上伊那の60代から80代の女性9人が参加しました。

この体操は、要介護や寝たきりを予防するために明治学院大学の教授が考案したものです。

指導したのは、レインボー体操認定インストラクターの西沢国広さんです。

上伊那医療生協健康づくり委員会が2010年に体操の講習を受け、普及活動をしています。

脳・筋肉・骨の3つを意識して行うもので、きょうは「脳」に重点を置いた体操を行いました。

西沢さんは「体操をして骨と筋肉を鍛えると、転んで骨折しない体をつくることができます。何歳になっても自分のことは自分でできる体をつくってください」と話していました。

1211/(水)