-

工芸作家4人展 伊那谷からの花だより

上伊那や県外の工芸作家4人の作品展「伊那谷からの花だより」が伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 会場には、陶芸、皮革、樹脂粘土、とんぼ玉といった工芸作品およそ800点が展示されています。 この展示会は上伊那と県外の工芸作家4人が、作品発表の場として毎年開いていて、今年で12回目です。 このうち、南箕輪村の角田まち子さんは、とんぼ玉の作品を展示しています。 20年ほど前から独学で制作方法を学び、自宅に工房を構えています。 ネックレスやピアスなどおよそ200点が並んでいて、鮮やかな色にこだわったということです。 作品展伊那谷からの花だよりは、来月5日まで伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

-

ルーカスさん夫妻 ゲストハウスオープン目指しリフォーム

箕輪町地域おこし協力隊のルーカス尚美さんは、ゲストハウスのオープンを目指し自宅をリフォームしています。 箕輪町地域おこし協力隊のルーカス尚美さんと、イギリス出身で夫のクリスさんです。 去年購入した長岡の自宅でリフォーム作業をしていました。 ルーカスさん夫妻は、以前、マレーシアやタイに住んでいたほか、ヨーロッパ各国を旅していて、日本でゲストハウスを開業したいと箕輪町へ移住しました。 ゲストハウスとは、割安で簡易的な宿のことです。 景観が良いことや、すぐ近くに畑があることからこの場所に決めたということです。 去年から徐々に作業を進めていて、廃材を使って壁や棚などを製作しました。 ゲストハウスの他、カフェ、イベントスペースとして活用できる場所を目指しています。 尚美さんの地域おこし協力隊の任期は残り最大2年で、任期中のオープンを目指すということです。

-

野溝嘉彦さん加納直久さん親子展

伊那市東春近の洋画家、野溝嘉彦さんと長男で陶芸家の加納直久さんによる親子展が伊那市のいなっせ2階の展示ギャラリーで開かれています。 2人はこれまで、それぞれの個展でお互いの作品を展示してきましたが、長年活動してきたひと区切りとして初めて合同で開催しました。 野溝さんは、伊那路や木曽路の風景をかいた油絵50点を展示しています。 去年から思い入れ深い地域を訪れ残雪のアルプスやかやぶき民家など四季折々の風景を描いています。 陶芸歴15年の加納さんは、岡山県の備前市の土を使い、花の器や箸置き、マグカップなど200点を展示しています。 デザインは加納さんオリジナルのもので、現代のライフスタイルにあった作品づくりに心がけているということです。 洋画家、野溝嘉彦さんと陶芸家、加納直久さんによる親子展は、4月3日(火)まで、伊那市のいなっせ2階の展示ギャラリーで開かれています。

-

長野県書道協会役員展 はじまる

長野県書道協会の役員による作品展が伊那市の伊那文化会館で開かれています。 書家や指導者として活動する役員の作品展は、書道の楽しさを伝えようと会場を県内持ち回りで開いていて今年で37回目です。 県書道協会の役員177人が1点ずつ出品していて、このうち伊那地区からは8人が展示しています。 作品展のテーマは決めず、俳句や短歌、漢詩など題材は様々です。 長野県書道協会では、「筆のおもむきや深み、墨の色合いを楽しんでほしい」と来場を呼び掛けています。 県書道協会の役員展は、4月1日(日)まで伊那市の伊那文化会館で開かれています。 最終日の4月1日には、日展会員で県書道協会会長の一色白泉さんによる講演会が小ホールで午後2時から開かれることになっています。

-

伊那公園コヒガンザクラ3分咲き

ここ数日の暖かさで、各地から桜の開花の便りが届いています。 伊那市の伊那公園では、コヒガンザクラが3分咲きとなっています。 伊那公園の桜を管理する伊那公園桜愛護会によりますと、伊那東大社前のコヒガンザクラは昨日開花し例年より10日ほど早いということです。 伊那公園では花見小屋の営業も始まっています。 伊那公園では4月2日に、ぼんぼりの点灯式が行われることになっています。

-

上伊那 有効求人倍率1.75倍

上伊那の2月の月間有効求人倍率は1.75倍で1月を0.09ポイント下まわりました。 月間有効求人数は4、667人、月間有効求職者数は2、664人で2月の月間有効求人倍率は1.75倍でした。 県は1.65倍、全国は1.58倍で平成28年8月以降19か月連続で県と全国を上回っています。 雇用情勢についてハローワーク伊那では、「引き続き堅調に推移している」として、コメントを据え置きました。 据え置いた理由について、主力の製造業の求人が前年比を上回っている点や、雇用情勢で大きなマイナス要因が出ていない点を挙げています。 また、新規高卒者の就職内定率は98・7%となっています。 ハローワーク伊那では、就職が決まっていない生徒に対して引き続き個別に支援していくとしています。

-

JA上伊那 新規採用24人が入組式

新年度を前にJA上伊那では一般企業の入社式にあたる新規採用職員の入組式が伊那市のJA上伊那本所で30日行われました。 式の始めに全員で、JA綱領を斉唱しました。 JAでは定年退職者が増えている事もあり、今年は24人が新たに入りました。 男女別では、男性が11人、半数以上の13人が女性です。 JAでは「女性の農業への関心が高まっているのではないか」と話していました。 大学・短大卒が22人、高卒が2人です。 御子柴茂樹組合長から辞令を受け取りました。 御子柴組合長は、「それぞれのスキルを発揮し、スピードと責任感を持って行動してほしい」と呼びかけました。 新規採用職員を代表して箕輪町出身の中坪敬介さんは、「地域の農業のさらなる発展の為、農家の声をきき、自ら汗をかき、チャレンジ精神を忘れずに取り組んでいきたい」と誓いの言葉を述べました。 辞令を受け取った24人の職員は、週明けの4月2日から、金融・営農・共済などぞれぞれの部署で社会人としてのスタートをきります。

-

市町村職員 退職辞令交付

平成29年度末で定年などで退職する市町村職員の辞令交付式が30日各地の役場で行われました。 このうち伊那市では、定年を迎えた職員や20年以上勤続し早期退職を希望した職員など28人が白鳥孝市長から3月31日付けの退職辞令を受け取りました。 白鳥市長は、「全国から注目される取り組みが行なえているのは皆様の尽力のおかげです。今後も様々な事に施策を進めていくので、いつまでも「よき助言者」として協力いただきたい」と感謝していました。 退職する職員を代表して山崎大行建設部長は「これまで多くの人の支えがあり、やり遂げる事ができました。伊那市がこれからも先進的な取り組みに挑戦し続けられるよう、これまでの経験を活かし貢献してきたい」とあいさつしました。

-

南箕輪中学校科学技術部 職人から木工技術学ぶ

南箕輪中学校の科学技術部の生徒は、地元の職人から木工技術を学びヒノキを材料に道具箱を作りました。 南箕輪中学校の科学技術部木工班の生徒3人が地元の職人から指導を受けました。 学校や行政、企業などでつくる南箕輪村キャリア教育推進協議会の協力で、2月から4回開かれた講座です。 最終日のこの日は組み立てを行い道具箱を完成させました。 南殿に工房があり地元産の木材を利用した木の製品の製造、販売を行っている(株)やまとわの職人が指導しました。 職人らは、かなづちを使う時は力を入れず重さを利用して釘を打つとよいとアドバイスしていました。 南箕輪中学校の科学技術部は7月に木工チャレンジコンテストの南信大会に出場する事になっていて「今回学んだ事を活かして上位を目指したい」と話していました。

-

最高気温24.3度 高遠城址公園の桜は開花目前

29日の伊那地域の最高気温は、3月の観測史上最高となる6月上旬並みの24.3度でした。 ここ数日の陽気で、高遠城址公園の桜はつぼみが膨らみ、開花目前となっています。 この日の高遠城址公園南側ゲート付近の桜の様子です。 つぼみは赤く膨らみ、今にも花が開きそうな状況です。 29日の伊那地域の最高気温は、3月の観測史上最高の24.3度で、6月上旬並みの陽気となりました。 高遠閣近くの桜は、南側付近と比べると、つぼみの膨らみは小さめです。 高遠城址公園のさくら祭りは、4月1日から30日まで行われます。

-

西春近 唐木さん宅ヒヤシンス見頃

伊那市西春近の唐木 茂さん宅では、球根性の多年草「ヒヤシンス」が見ごろとなっています。 唐木二三子さんが、愛犬2匹とともに玄関先のヒヤシンスを愛でていました。 二三子さんは、霜が降りそうなときには段ボールで覆い育ててきたということで、 「きれいに色づいた花を楽しんでほしい」と話していました。

-

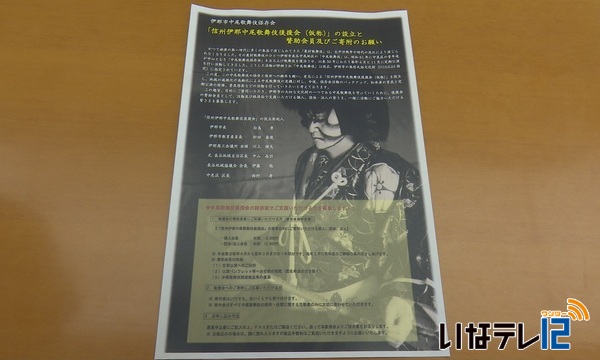

中尾歌舞伎 後援会来月設立へ

会員の減少などに伴い1年間休止し、来月の公演に向けて活動を再開している伊那市長谷の中尾歌舞伎を支援しようと、後援会設立に向けた動きが始まっています。 29日は、伊那市役所で、後援会の設立を目指す発起人会が非公開で開かれ、会議後に記者会見が開かれました。 後援会の発起人は、白鳥孝伊那市長、松田泰俊伊那市教育委員長、川上健夫伊那商工会議所会頭、長谷地域協議会の伊藤稔会長、中尾区の西村寿区長、元長谷地域自治区長の中山 晶計さんの6人です。 後援会組織として賛助会員を募り、年会費を集めて資金的に保存会をバックアップするほか、会計・広報などの事務的業務を行う組織を整えたいとしています。 後援会組織とは別に、長谷中学校がファンクラブの立ち上げを計画していて、中学生と中尾歌舞伎とのかかわりの中から後継者を育成していきたいとしています。 今後は、当面の間長谷公民館が事務局を務めます。 中尾歌舞伎保存会の活動再開の公演は、来月29日(日)に、中尾座で行われます。

-

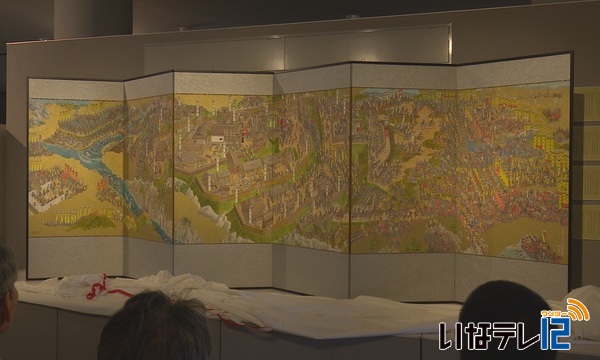

高遠城合戦の図の屏風 お披露目

伊那市出身で東京都日野市在住の空間デザイナー池上 典(のり)さんが制作した、高遠城合戦の様子を描いた屏風が29日、お披露目されました。 この日は、伊那市の高遠町歴史博物館でお披露目式が行われました。 6枚組の屏風で、高遠城の合戦が描かれています。 戦国時代の天正10年3月2日、武田信玄の五男・仁科五郎盛信が守る高遠城を、織田信長の長男・信忠が攻め落とした様子です。 屏風の端から中央に向かってストーリーが進んでいきます。 富県貝沼の一夜の城に軍を構える信忠。そして本丸に追い詰められた盛信が描かれています。 池上さんは、精密に描くためにこの屏風の倍の大きさで下書きし、半分に縮小して色づけしたということです。 池上典さんが制作した「高遠城合戦(がっせん)の図」の屏風は、6月17日まで一般に公開されます。 高遠町歴史博物館の入館料は一般400円、小中学生200円となっています。

-

飯田市大宮通りでソメイヨシノ開花

長野と新潟の桜の開花状況をお伝えする信越花便り。 飯田市からソメイヨシノ開花の話題です。 27日、飯田市大宮通りにあるソメイヨシノの標準木で開花が確認されました。 平年より8日早く去年より10日早い開花となっています。 気象アドバイザーの土井さんによるとこの日は日中の最高気温が20度を超え、一気に開花したということです。 飯田市大宮通りのソメイヨシノは今週末見頃を迎えるということです。

-

高遠中学校の生徒 観桜期に向けて準備

伊那市高遠町の高遠中学校では、高遠城址公園の桜の見頃の時期に向けて、訪れる人たちをもてなす準備を行っています。 29日は、新年度から2年生と3年生になる生徒およそ100人が、掃除や駐車場のライン引きなどを行いました。 高遠中学校では毎年、高遠城址公園のさくら祭り期間中の土日に校庭を駐車場として開放しているほか、さくら茶を振る舞うなどしています。 桜が見頃を迎えた土日は、1日1,000台から2,000台の利用があるということです。 高遠中の生徒によるおもてなしは、4月の毎週土曜日と日曜日に行われます。

-

インフルエンザ患者数17.88人 依然として注意報レベル

28日に発表された上伊那の1医療機関当たりのインフルエンザ患者数は17.88人で、依然として注意報レベルの10人を超えています。 県内11の地域のうち、上伊那のほかに上田と北信でも注意報レベルとなっていて、上伊那は1番多い人数となっています。 伊那保健福祉事務所では、引き続き、手洗い・うがい・マスクの着用を徹底するよう呼び掛けています。

-

伊那市 4月1日から一部をオープンデータ化へ

伊那市は、市が保有する一部のデータをソフト開発で利用できるファイル形式で来月1日から公開します。 オープンデータは、商用利用も含めアプリやソフトの開発などで利用することが可能なファイル形式で公開されます。 伊那市では、指定避難所の場所や公衆無線LANが利用できる場所、地区別の人口など10個のデータを来月から公開する予定です。 公開されたデータは、伊那市のホームページからダウンロードをして、利用できるようになるという事です。 市では、「民間のアイデアで利用・活用をして頂き、市民サービスの向上や地域の課題解決につなげていきたい」としています。

-

パノラマオフィス伊那 来月6日に内覧会

伊那市が、都市部の企業などにオフィスを貸し出す「パノラマオフィス伊那」が完成し、来月6日に竣工式と内覧会が行われます。 パノラマオフィス伊那は、市役所庁舎東側に建設されました。 木造平屋建てのパノラマオフィス1棟の他オフィスと居住スペース一体のキットオフィス2棟が建設されました。 伊那市では、雇用拡大や税収のアップにつなげようと、情報通信事業や学術研究、専門・技術サービスを対象とした施設を整備しました。 パノラマオフィスは2部屋と会議室があり、家賃は1室あたり月額3万5000円です。 伊那市産のカラマツが使われている他、大きな窓を設け南アルプスや中央アルプスを望むことができます。 居住スペースにも使えるキットオフィスは1階にキッチンやリビング、風呂などが完備されていて、2階には個室が1部屋あり家賃は1棟あたり月額4万円となっています。 すべての建物に、ペレットストーブも完備されています。 伊那市によりますと、関東方面などから3人がオフィスの利用を希望しているということです。 利用期間は最長で3年間となっています。 伊那市では来月6日に竣工式と内覧会を予定しています。

-

伊那ケーブルテレビ番組審議委員会

伊那ケーブルテレビのコミュニティチャンネルについて意見を聞く番組審議委員会が28日、開かれました。 28日、伊那ケーブルテレビで開かれた審議委員会には放送エリアの伊那市、箕輪町、南箕輪村から8人が出席しました。 委員会は、広く一般や市町村関係者から意見を聞き番組づくりに反映しようと毎年、年度末に開かれています。 放送している主な番組や今年2月からスタートしたデータ放送の説明の他、委員からはコミュニティチャンネルについて意見が出されました。 「視聴者にとって地域情報のニーズは高い。さらに情報を充実させてほしい」「子どもが関係する番組が多くあると加入につながるのではないか」などの意見が出されました。 向山賢悟社長は「生活に密着した番組に力をいれた年だった。今まで以上に親しまれるケーブルテレビとして一歩一歩進むことができた」と話していました。

-

5月下旬並みの陽気 桜開花

28日の伊那地域の最高気温は3月の観測史上最高と同じ22.9度で5月下旬並みの陽気となりました。 早咲きで知られる伊那市山寺の南信森林管理署のタカトオコヒガンザクラが28日、開花しました。 南信森林管理署には、7本のタカトオコヒガンザクラと4本のコヒガンザクラがあります。 開花は去年より12日早いということで、28日は南信森林管理署の職員がスマートフォンで桜を撮影していました。 南信森林管理署によりますとここ30年で最も早い開花は平成元年の3月27日で今年はそれ以来2番目の早さだということです。 このタカトオコヒガンザクラは、平成11年に当時の署長が高遠町から譲りうけたものだということです。 南信森林管理署では、来月3日ごろ満開と予想しています。 28日の伊那地域の最高気温は22.9度と平年より10.2度高い5月下旬並みの陽気となりました。 長野地方気象台では、29日も高気圧におおわれて日中も28日と同じ暖かさになると予想しています。

-

みのわギネス2017 認定式

子どもからお年寄りまで、幅広い世代の人が様々な競技で箕輪町のナンバー1を目指す「みのわギネス」の認定式が25日、箕輪町地域交流センターで行われました。 イベントを運営する「みのわTMOネットワーク」の赤羽広治代表から、記録を更新した9人に盾が手渡されました。 みのわギネスは、町内の幅広い年齢層の人が記録に挑戦することで地域活性化につなげようと、住民有志でつくる「みのわTMOネットワーク」が毎年行っています。 ボールを蹴って遠くに飛ばす種目や前屈など、今年度は13のギネスが登録されました。 赤羽代表は「もっとたくさんの人に参加してもらい、このイベントを長く続けていきたい」と話していました。

-

伊那市富県の国保新山診療所 閉所式

医師確保が困難な事などから今年度末で廃止となる伊那市富県の国保新山診療所の閉所式が、28日に行われました。 新山診療所は昭和29年に開所し63年あまり地域の医療を支えてきました。 現在の建物は昭和56年に建て替えられたものです。 これまで15人の医師が診療に携わりました。 平成7年からこれまで診療は週1回の1時間のみで、ここ最近は新山地区の4人が通院していたという事です。 新山集落センターで行われた閉所式で新山区長会長の石原信行さんは「この地域になくてはならない診療所だった。担当医師を始めこれまで地元で支えてくれた人たちに感謝したい」と話していました。 通院していた4人のうち3人は富県地区の別の医院に通う事になっていて、伊那市では、バスの路線変更や交通費の補助を行うという事です。 診療所の後利用については、地元北新区と上新山区から移住定住策を進めるための施設として活用したいとの要望があるという事です。

-

中学生のイメージ 8割「大人は疲れている」

中学生から見た大人のイメージについてアンケートを行った伊那青年会議所は、28日に集計結果を発表しました。 およそ8割の子どもが「大人を尊敬できる」と答えた一方で「疲れているイメージだ」と回答しています。 伊那市内で伊那青年会議所主催のワークショップが開かれアンケート結果が報告されました。 3月1日~15日まで、伊那市、辰野町、箕輪町、南箕輪村の全ての中学校の2年生1,240人を対象に行い、1,145人から回答がありました。 大人のイメージについて「元気か疲れているか」との問いには79.8%が「疲れている」、「尊敬できるか」との問いには84.7%が「尊敬できる」と回答しました。 「かっこ悪い大人とは」との問いには、「マナーが悪い」が最も多く、次いで「お礼や感謝ができない」「人には言うが自分はやらない」「家族や友人を大切にできない」「差別をする」などとなっています。 このアンケートは、子どもの成長を願う上で自らの姿を振り返る必要があるとして今回初めて行われました。 ワークショップでは、青年会議所のメンバーのほかに中学校の教諭やPTA役員など教育関係者も加わり、大人がどのような姿を見せていくべきか意見を交わしました。

-

箕輪町で還暦祝い 79人が参加

来年度60歳になる箕輪町民を対象にした還暦祝いが、24日に箕輪町の伊那プリンスホテルで行われました。 箕輪町還暦祝いは来年度60歳になる町民有志が実行委員会をつくり毎年行われていて今年で62回目になります。 式典では全員で箕輪町民憲章を唱和しました。 実行委員長で松島の小林誠さんは「60歳を目前に、周りの人たちのおかげで生かされているという感謝の気持ちが大きくなった。今日をきっかけに何か新しい事を始めて第2第3の人生を実りあるものにしていきましょう」と呼びかけました。 箕輪町で来年度60歳となるのは昭和33年4月2日から昭和34年4月1日までに生まれた278人です。還暦祝いには、このうち79人が参加しました。

-

箕輪町とフクロヤ家具が園児の避難場所に関する協定締結

箕輪町と有限会社フクロヤ家具総合センターは、災害時の木下北保育園の避難場所の提供に関する協定を26日に締結しました。 白鳥政徳町長とフクロヤ家具の唐澤修一社長が覚書を交わしました。 木下北保育園は、住宅密集地にあり、周囲に避難できる場所がありません。 近くにあるフクロヤ家具は、床面積が900平方メートルと広く、災害時には全園児が避難できることなどから協定を結びました。 これまでも保育園の雪かきや大雨のときの防災対策などで協力をしてきたということです。 唐澤社長は「地域企業としては当たり前のことだが、この他のことでも園から要請があれば出来る限りの協力はしていきたい」と話していました。 白鳥町長は「これまで同様、協力をお願いします」と話していました。 事業所が町内の保育園と避難場所の提供に関する協定を結ぶのは今回が初めてだということです。

-

八木氏 市長選へ政策発表

任期満了に伴う4月15日告示22日投開票の伊那市長選に立候補を表明している新人の八木択真さんは、市民や職員の意見を聞き活発な議論を交わす行政に転換を図るとする政策を27日、発表しました。 八木さんは無所属新人で元市議会議員です。 27日は、伊那市の坂下公会堂で政策発表を行いました。 八木さんは、市民や職員の意見を聞き、活発な議論を交わす行政に転換するとして、行き過ぎたトップダウンをあらため、職員のやる気を引き出す組織運営につとめるとしています。 政策として、駅前の廃墟を再生し、専門家でチームを作り伊那に人の流れをつくりたいとしています。 また、不要不急の事業は整理し福祉や教育、地元産業の育成を重視したいとしています。 農業振興として、新規就農者への農業機械購入などの補助、また販路拡大や営業活動の支援をあげています。 また、中高生の部活の送迎や、通学交通費を支援するとしています。 伊那市長選には現在、現職の白鳥孝さんが出馬を表明しているほか、新人の三石佳代さんが4月1日に正式に出馬を表明する予定です。

-

高遠城址公園の桜 7日開花・14日満開の予想

民間の気象情報会社ウェザーニューズは、高遠城址公園の桜の開花予想を来月7日、満開は14日と、3月27日に発表しました。 画像は27日の高遠城址公園南側の桜です。 少しずつつぼみが赤くなり始めています。 ウェザーニューズの27日の発表によると、高遠城址公園の桜の開花は例年より2日遅く去年より7日早い、4月7日、満開は14日と予想しています。

-

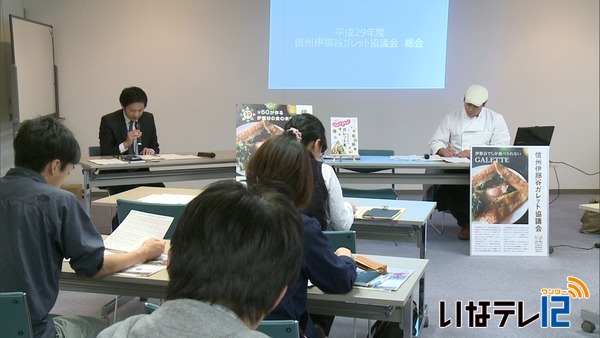

ガレット売上額2,400万円 「徐々に広がってきている」

2016年10月に発足した「信州伊那谷ガレット協議会」加盟店の1年間のガレットの販売数が2万8,000食、売上額は2,400万円だったことが分かりました。 協議会は「徐々に地域に広がってきている」と話しています。 協議会の総会が、27日にいなっせで開かれ、販売数と売上が報告されました。 報告によると、発足した2016年10月から去年9月までの1年間の販売数は2万8,000食、売上額は2,400万円でした。 ガレット販売店舗数は発足時の7店から22店まで増えています。 会では来年度、販売数4万食、売上額3,100万円を目指すとしています。 渡邊竜朗代表は「スタートした時には想像もつかなかった数字になっている。徐々に広がってきているのを感じる」と話していました。 また来年度はガレットに愛着を持ってもらうために高校生を対象にした体験活動を行う考えです。 高校生が主体となりガレットを使った企画を考え、協議会のメンバーがサポートをするもので、講師料や運営費は協議会が捻出するということです。 今年度の協議会の活動には、県の元気づくり支援金が活用されています。

-

VC長野 新リーグ1部に参戦へ

国内バレーボールリーグの再編に伴い新しく組織される「Vリーグ」1部に、南箕輪村を拠点に活動するVC長野トライデンツが参入することが決まりました。 県内では初めて、バレーボール1部リーグに所属することになります。 27日は南箕輪村役場で記者会見が開かれ、笹川星哉監督がこれまでの経緯や想いを話しました。 笹川監督は「自分自身、10年で1部リーグに参入できるとは思っていなかった。自分が選手だった時代、1部リーグには行きたかったが、身長や身体能力などどうしても行くことができなかったが、そういう場所に今回挑戦できることになる。諦めずに続けてきて良かった」と話していました。 VC長野は、2008年に発足し、地域リーグを経て2015年にVリーグに参入しました。 参入後1年で3部リーグ優勝と2部リーグ昇格を決め、これまで2年間2部リーグで戦ってきました。 今季は、伊那でのホーム戦で連敗するなど10勝11敗の5位でシーズンを終えました。 VC長野は、監督が上級コーチの資格を持っていることや、行政のバックアップがあることなど、1部に所属するためのライセンスを取得していることから昇格が決まりました。 笹川監督は「全ての面で(これまでの1部所属チームに)劣っている。今季2部で5位だったことも踏まえて、選手全員がプロ意識を持って取り組み方を考えていかなければ、そういうチームと戦うことはできない」と話していました。 日本バレーボールリーグ機構は、チームのビジネス化を進めることで国内バレーボールを発展させていこうと、リーグの再編を決めました。 再編に伴いトップリーグの「V1」には、これまでの8チームより2チーム多い10チームが参加し、VC長野の参戦も24日に正式に決まりました。 新リーグの開幕は10月26日の予定で、VC長野は松本市総合体育館でホームゲームを行うことになっています。

-

スピードスケート小平奈緒選手らに県民栄誉賞授与

平昌冬季オリンピックで金メダルを獲得した小平奈緒選手らに27日、県民栄誉賞が贈られました。 この日長野市で行われた表彰式には、スピードスケート女子500メートルで金メダルを獲得した茅野市出身の小平奈緒選手の他に、菊池彩花選手や髙木菜那選手が出席しました。 阿部守一知事は「多くの県民に感動と勇気を与えてくれた。県民の誇りであり、更なる活躍を願っている。」と称えました。 会場にはおよそ350人が集まり、大きな拍手を送りました。 このほか、スピードスケートの山中大地選手ら6人に、スポーツ栄誉賞が贈られました。 表彰式は28日も行われ、スキーノルディック複合の渡部暁斗選手らが出席する予定です。 28日は、午前8時30分から、県庁で300人分の入場整理券が配られます。

1111/(火)