-

高遠中学校 さくらの里に車いすを寄贈

伊那市高遠町の高遠中学校の生徒は生徒会活動で集めたアルミ缶を換金して購入した車いすを、特別養護老人ホームさくらの里に9日に贈りました。 高遠中学校で贈呈式が行われ、生徒会役員からさくらの里の関係者に目録が渡されました。 高遠中学校が贈ったのは、車いす1台と歩行器1台です。 今年度5回アルミ缶を集める日を設け地域の人にも呼びかけたところ732キロが集まり、6万1,480円になりました。 生徒会長の樋口晴斗君は「利用者の皆さんに喜んで使ってもらえたらうれしいです」と話していました。 高遠中学校では10年以上、毎年車いすをさくらの里に贈っています。 さくらの里を運営する高遠さくら福祉会の小山重治常務理事は「毎日使う車いすは劣化も激しいのでありがたく使わせてもらいます」と感謝していました。

-

高遠町歴史博物館 電子化した写真で地域の歴史を解説

伊那市高遠町の高遠町歴史博物館は、地域に残る写真資料のデジタル化事業についての報告会を10日に開き、事業を担当している矢澤章一さんが高遠町の交通の歴史について解説しました。 矢澤さんがまとめた写真をもとに高遠町の交通の歴史について講演しました。 西高遠の国道361号の一部区間は鉾持桟道と呼ばれています。 矢澤さんによりますと大正時代に旧伊那電気鉄道の入舟駅から高遠町まで電車を走らせる目的で鉾持桟道の拡幅工事が行われ現在の道路幅になったという事です。 矢澤さんは「高遠への鉄道開通は叶わなかったが、伊那電気鉄道の開通で高遠の経済は伊那へと移っていった」と話していました。 伊那市では地域に残っている昔の写真を電子化して整理するアーカイブ事業を進めています。 高遠町歴史博物館ではその報告会を毎年この時期に開いていて今年で3回目になります。

-

土砂災害防止活動で諏訪形区の委員会 知事表彰

長年にわたり土砂災害防止活動に努めたとして伊那市の「諏訪形区を災害から守る委員会」に知事感謝状が贈られました。 8日は伊那建設事務所の高橋智嗣所長から、委員会の酒井建志副委員長に感謝状が手渡されました。 諏訪形区を災害から守る委員会は、平成18年の豪雨災害を契機に、貝付沢で広葉樹の植樹をするなどして災害に強い里山づくりに取り組んできました。 酒井副委員長は「自分たちでできる活動をしてきた。これからも活動を継続していきたいです」と話していました。 土砂災害防止の感謝状は県内で2団体に贈られました。

-

バイパス4車線化 住民説明会

箕輪町の国道153号バイパスの1・3キロメートル区間で来年度から計画されている4車線化工事の地元説明会が始まりました。 8日は、大出コミュニティセンターに関係する住民およそ30人が集まりました。 説明会では、事業主体である長野県の職員から工事概要や4車線化後の影響について話を聞きました。 県の説明によりますと、4車線化されるのは沢上交差点から県道南小河内松島停車場線交差点までの1.3キロメートルです。 中央分離帯で上下線が区切られ、沿道への出入りは左折のみとなり、横断できなくなります。 この区間は、20年以上片側2車線で利用されてきました。 参加した住民からは「普段の生活が不便になるので、横断できる場所を増やしてほしい」「スピードを出す車両も増えるので、交差点での安全対策をしっかりしてほしい」などの意見が出されていました。 県では8月から交差点を除いた場所で工事を始めるとしています。 説明会は、12日に沢公民館でも開かれます。

-

高齢者の電話みまもり ふるさと納税返礼品に

箕輪町は来年度から、ふるさと納税の返礼品に郵便局が行う電話での高齢者のみまもりサービスを加えます。 このサービスを返礼品にするのは、箕輪町が全国の自治体で2例目となります。 9日箕輪町役場で白鳥政徳町長や木下郵便局の前田辰雄局長らが出席し、ふるさと納税の返礼品に関する協定の締結式が行われました。 4月から新たに返礼品に加えるのは日本郵便株式会社が全国で提供する「郵便局のみまもりサービス」です。 このうち「みまもりでんわサービス」は、毎日、指定された電話番号に連絡し健康状態を確認して、家族にメールで報告をするものです。 この返礼品には、2万5千円以上のふるさと納税が必要です。 このサービスを返礼品にしているのは、箕輪町が全国で2例目だという事です。 今回の協定ではこの他に、月に1度、郵便局員が指定された住宅に訪問する、みまもりサービスも返礼品に加えられます。

-

東部中学校でIoTを使った理科の授業

タブレット端末を使って理科の実験結果を検証する授業が9日、伊那市の東部中学校で行われました。 東部中の理科教諭でつくる東部中学校理科教科会は、信州大学工学部と共同でIoTを活用した理科教育の研究を行っています。 およそ1年前から共同開発してきた、タブレットを使ったデータ収集システムが使われました。 授業では、東部中1年8組の生徒が、水とエタノールの沸騰する温度を調べる実験を行いました。 まだ試作の段階ですが、タブレットには、温度変化のデータがグラフ化して表示されました。 実験が終わると、生徒たちは気づいた点などを発表しました。 今回使ったデータ収集システムでは、実験が終わった後に全ての班の実験結果を共有することができます。 来年度は、このシステムを使った実験を、市内の他の中学校や東部中と交流のある中学校でも行い、データの違いなどを学ぶということです。

-

長野県公衆衛生専門学校で卒業証書授与式

伊那市荒井の県公衆衛生専門学校で卒業証書授与式が9日に行われ、18人が3年間過ごした学び舎を巣立ちました。 在校生や保護者が見守る中、卒業生が入場しました。 式では、大塚俊英校長から卒業生1人ひとりに卒業証書が授与されました。 卒業生は、歯科衛生士になるため、3年間勉強や実習に励んできました。 大塚校長は「信頼される、一目置かれる社会人として羽ばたいてください。歯科衛生士を目指して頑張ってきた日々が大きな支えになるはずです。」と話していました。 卒業生を代表して、森山絵里さんは「歯科衛生士は患者を笑顔にできる素敵な仕事だと改めて感じる。学ぶ姿勢や向上心をこれからも忘れずに努力し続けたい。」と話していました。 卒業生は、4日に国家試験を受けていて、28日に合格発表があるということです。 18人のうち、17人が県内の歯科診療所に、1人が病院に就職が決まっているということです。

-

花さんありがとう 感謝伝える

卒業式を前に、伊那市の新山小学校で、6年生を送る会が7日、開かれました。 今年度の卒業生は、竹村花さん一人だけです。 送る会では、在校生37人が竹村さんを拍手で迎えました。 竹村さんは同級生の転校に伴い4年生から一人となりました。 送る会では、学年ごと歌や手品などを発表し、児童たちは「花さんが卒業するのは寂しいです」「児童会を引っ張っていってくれてありがとう」など感謝の気持ちを伝えていました。 5年生は6年間の思い出を振り返るビデオを上映しました。 竹村さんは、お礼に下級生全員の似顔絵が書かれたキーホルダーをプレゼントしていました。 新山小学校の卒業式は、16日に行われることになっています。

-

伊那飲食店組合 新春大会

伊那市と南箕輪村の飲食店で作る伊那飲食店組合の新春大会が7日、信州INAセミナーハウスで開かれました。 新春大会には、組合員や関係者など100人ほどが出席しました。 毎年新春大会を開いていて、組合員同士の交流を行っています。 和田 暮男組合長は、「飲食業界は厳しさが続き、大型飲食店に対抗するのは難しいが、事業主の努力で成り立っている。個人ではできないことも組合で取り組みたい」とあいさつしました。 伊那飲食店組合は、組合員280人ほどで組織しています。

-

箕輪町の老人福祉施設が相互協定

箕輪町内の医療機関や老人福祉施設など6団体7施設は、災害時に相互に連携・協力するための協定を8日に締結しました。 この日は、箕輪町役場で調印式が行われました。 白鳥政徳町長立会いのもと、協定を締結したのは、上伊那生協病院や、デイサービスセンター、特別養護老人ホームなど6団体7施設です。 去年9月に行われた箕輪町総合防災訓練の様子です。 特別養護老人ホームみのわ園から利用者20人を町内の他の福祉施設に移送する訓練が初めて行われました。 訓練の反省会で、移送に時間がかかったなどの課題や、訓練の必要性について意見が上がったことから、今回、訓練の参加施設が協定を締結することになりました。 協定により、災害時は、連絡を取り合い、情報交換を行うこと、職員の派遣、福祉車両による支援や救助救援物資の搬送を行うなどとしています。 箕輪町によると、施設が主体的にこうした協定を締結するのは県内でも例がないということです。 箕輪町では、今回協定を結んだ施設以外にも、この動きを広げていきたいとしています。

-

上伊那地域企業説明会

2019年3月に大学や短大を卒業する学生を対象にした企業説明会が、伊那市のいなっせで開かれ、地元企業72社が参加しました。 会場には地元上伊那の企業72社がブースを設け、学生が担当者から話を聞いていました。 来年3月に卒業する大学生や短大生、専門学校生を対象にした説明会です。 来年3月卒業の学生の求人公開の解禁日は4月1日、選考開始は6月1日となっています。 学生の参加人数は、男性119人女性58人の177人ほどで、去年の169人よりも微増しています。 参加企業72社の内訳は、建設業が8社、製造業が38社、運輸・郵便が2社、卸・小売業が8社、医療・福祉が6社、サービス業が4社、その他が6社となっています。 参加企業の数は去年より8社多く、過去10年でも最高だということです。 8日は、説明会の参加者を対象に新宿と名古屋から無料のバスも運行しました。新宿からは15人、名古屋からは4人が乗車しました。 8日は、上伊那地域の企業数社をバスで回るツアーも企画されていて、学生や保護者・36人が予約しています。

-

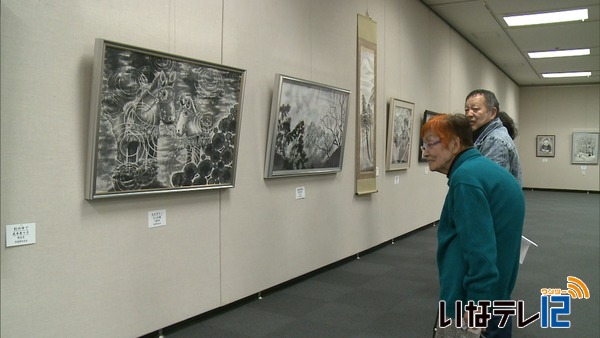

長野県水墨画協会南信地区会員展

長野県水墨画協会南信支部の会員による第12回水墨画展が、伊那市の伊那文化会館で9日から開かれます。 会場には、南信支部の役員や会員の作品87点が展示されています。 長野県水墨画協会南信支部長の武井寿々子さんによりますと、以前は、水墨画といえば山水でしたが最近では、人物や建物など、現代の生活にあった作品が増えているということです。 この展示会は、9日から11日まで開かれます。 展示会では審査会が開かれ、優秀賞10点と奨励賞11点を選びました。

-

上伊那の松くい虫被害 29年度は減少見込み

上伊那の今年度の松くい虫による被害量は、去年12月末現在3,989立方メートルで、昨年度の同じ時期と比べて536立方メートル減少しました。 これは、8日に伊那合同庁舎で開かれた上伊那地方松くい虫防除対策協議会で報告されたものです。 今年度の上伊那の松くい虫の被害量は、12月末現在で3,989立方メートルとなっています。 昨年度の同じ時期の被害量は4,525立方メートルで、536立方メートルの減少となりました。 被害量が減少した要因のひとつに、4月から5月にかけて気温の低い日が続き、松を枯らす原因となるマツノザイセンチュウを運ぶマツノマダラカミキリの活動開始が遅くなったためだと推測しています。 市町村別の被害量は、伊那市が1,860立方メートル、南箕輪村が720立方メートル、箕輪町が360立方メートルとなっています。 今年度は、8市町村のうち南箕輪村のみで被害量が増えました。 南箕輪村では、去年5月に大芝高原で初めて松くい虫被害が確認されました。 上伊那では、辰野町と箕輪町の境が被害区域の先端となっていて、今後も引き続き市町村間で情報共有しながら対策を進めるとしています。

-

1年間で使った針を供養

針仕事を休み、縫い針に感謝する「針供養」が8日、伊那市の常円寺で行われました。 針供養は、上伊那和裁連盟と日本和裁士会が昭和40年から毎年行っているものです。 この1年で折れたり曲がった針を、こんにゃくに刺して供養しました。 関東では事始めの2月8日に、関西や四国では12月8日に行われていて、上伊那では寒中を避けた3月8日に行われています。 常円寺によりますと、昭和40年当時はおよそ150人が参加していたということですが、現在は和裁士などが減り、20人ほどが参加しています。 上伊那和裁連盟の宮原正子会長は「長年磨いてきた技術を1人でも多くの人に伝えて、和裁の道を広めていきたい。」と挨拶しました。 角田泰隆住職は「使った針に対する念を大切にし、1年でも長く供養が続いていくことを願っています。」と話していました。

-

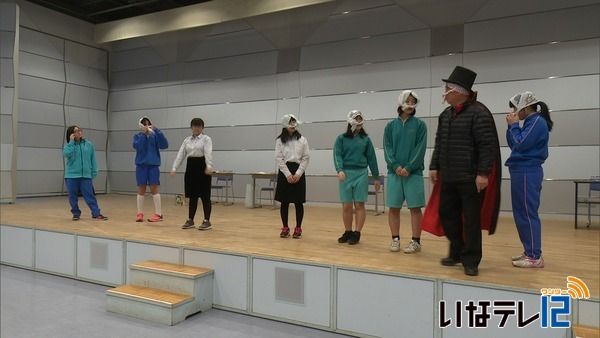

東部中演劇部 プラネタリウムとコラボ

伊那市の東部中学校演劇部は、伊那文化会館のプラネタリウムとコラボレーションした劇を23日に披露します。 3日は伊那文化会館小ホールで稽古が行われました。 演じるのは絵本を元にしたオリジナルの劇「どろぼうがっこう」で、どろぼうになりたいの生徒たちが宝物を探す物語です。 演劇部の1,2年生7人のほか、伊那文化会館の職員も出演します。 前半は小ホールで行われ、劇の途中でプラネタリウムへ移動します。 東部中演劇部は、秋の文化祭の後は発表の場がなく休止状態になっていたことから、去年からプラネタリウムとコラボレーションした劇を披露しています。 発表は3月23日(金)に行われ、市内の保育園の園児が招待されます。

-

公立高校後期選抜 県内一斉に

公立高校の一般入試にあたる後期選抜試験が県内一斉に7日に始まり、1万1千人余りの受験生が試験に臨んでいます。 上伊那では、全日制、定時制、多部・単位制合わせて8校で行われました。 このうち伊那市の伊那弥生ケ丘高校では、受付開始の30分ほど前から受験生が会場に向かっていました。 上伊那の公立高校8校には、 960人が志願していて、伊那弥生ケ丘高校では240人の募集に対し264人が志願し倍率は1.10倍となっています。 7日の朝は、学習塾の講師が応援に訪れ、受験生たちにカイロを手渡していました。 県教育委員会によりますと試験は予定通り終了したということで上伊那の高校でもトラブル等はなかったということです。 7日は、辰野高校、高遠高校、箕輪進修高校、赤穂高校の定時制で面接試験が行われることになっています。 後期選抜試験の合格発表は16日金曜日となっています。

-

さくら祭りを前にしおりの製作

来月1日から伊那市高遠町の高遠城址公園でさくら祭りが始まります。 伊那市長谷の障害者社会就労センターさくらの家では、祭りで販売する自主製品「しおり」づくりが行われています。 さくらの家では、タカトオコヒガンザクラを使ったしおりをさくら祭り期間中に販売しています。 しおりには、高遠城址公園で払った枝を早咲きさせた桜を使っています。 乾燥させないよう利用者が毎日4回ほど水をかけるなどして管理をしています。 咲いた桜は、押し花にして10日ほど置きます。 作業は、今月からはじまり、7日も利用者がピンセットを使って桜やつぼみを台紙にのせ、最後にラミネートをかけて完成させていました。 しおりの製作は、利用者の工賃アップにつなげようと平成17年から行われています。 その年の桜が使われていることから土産品として人気で毎年1000枚以上が売れているということです。 しおりは、来月1日から高遠城址公園の高遠閣内のにこにこショップひだまりで1枚200円で販売されます。 他に、タカトオコヒガン桜を使ったフォトフレームや枝で染めたストールも販売することになっていて、さくらの家では、多くの来場を呼び掛けています。

-

馬塲君 全中ソフトテニス全国へ

今月26日から三重県で開かれる都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会に南箕輪中学校2年の馬塲(ばば)一寛君が県代表選手として出場します。 6日は、馬塲君が南箕輪村役場を訪れ、唐木一直村長に大会での活躍を誓いました。 馬塲君は、中学に入ってからソフトテニスを始め去年の県新人大会ではベスト8まで進み、14歳以下の県の強化指定選手に選ばれました。 ダブルスの前衛で、特にボレーが得意だということです。 馬塲君は「ソフトテニスは心を磨けるスポーツです。大会では精いっぱい頑張りたいです。」と話していました。 唐木村長は「大会では、練習の成果を発揮して頑張ってください」とエールを送っていました。 都道府県対抗の全日本中学生ソフトテニス大会は26日から三重県伊勢市で開かれることになっていて、馬塲君は、個人戦と団体戦に出場することになっています。

-

「三峰川フォーラム」 桜をテーマに河川環境や景観を考える

桜をテーマに河川環境や景観について考える「三峰川フォーラム」が、24日に伊那市内で開かれました。 三峰川フォーラムは河川環境の保護活動を行っている伊那市の市民団体「三峰川みらい会議」が毎年この時期に開いているもので、今年で18回目になります。 今年のフォーラムは、桜をテーマに行われました。 基調講演では、長野市の元ジャイカシニアボランティア、菅谷行博さんが「ブラジルの桜」について講演しました。 菅谷さんは去年、ブラジル・サンパウロ市の桜の調査で現地を訪れました。 サンパウロ市にある公園には、1977年に日本からの移民が始まってから70年を記念して桜が植えられたのがきっかけとなり、桜の公園として親しまれてきたという事です。 菅谷さんは「日系ブラジル人によって日本の伝統が現地で受け継がれてきた。とくに桜は日本を思い出し郷愁を覚えるものだったと思う」と話していました。 三峰川みらい会議の織井秀夫代表は「景観を考える上で桜は外せないものなので、桜を含めて三峰川流域の自然環境と景観を考え活動していきたい」と話していました。

-

TPPの署名前にJAが影響や国の対策について説明会

アメリカを除く11か国が参加するTPPの署名式が日本時間の9日にチリで行われるのを前にJA長野中央会などは協定に関する説明会を、7日に伊那市内で開きました。 説明会は6日の長野会場に引き続きJA長野中央会が開きました。 7日の説明会には県内の生産者のほかJAや県、市町村の職員など約120人が参加しました。 説明会では農林水産省関東農政局の職員が環太平洋連携協定・TPPによる農業への影響や国の対策について説明しました。 国は関税削減などによる競争激化で国産品の価格が低下する事を想定し農林水産物の年間の生産減少額は約900億円から1,500億円となると試算しています。 JA長野中央会では、TPPにより農産物の輸入が増える事が想定される事から、引き続き万全な国内対策と説明を国に求めていくとしています。

-

上伊那のインフルエンザ 再び警報レベルに

7日に発表された上伊那の1医療機関当たりのインフルエンザ患者数は30.25人で再び警報レベルの30人を越えました。 県の発表によりますと、上伊那の2月26日から3月4日までのインフルエンザ患者数は1医療機関あたり30.25人でした。 前の週の29.88人から若干増加し、警報レベルの30人を越えました。 学級閉鎖は7日現在、伊那市の小学校1校1クラスとなっていて、市内の中学校、箕輪町、南箕輪村の小中学校ではありません。 伊那保健福祉事務所では、週によって患者数の若干の増減はあるものの流行は続いているとして、引き続き手洗いやうがい、不要な外出を避けるなど感染拡大防止に努めるよう呼び掛けています。

-

支援組織広域連携で「ものづくり産業」充実へ

ものづくりの盛んな上伊那地域の企業を、広域的にサポートしてさらに発展させていこうと、企業を支援する団体の広域的組織「INAValley(イナバレー)産業支援ネットワーク」が6日、発足しました。 この日は、キックオフ会議が伊那合同庁舎で開かれ、行政や商工団体、金融機関などのおよそ30人が出席しました。 会議で上伊那地域振興局の堀田文雄局長は「ものづくり産業が基盤の地域。技術革新に対応できる柔軟で有益なネットワークにしていきたい」と話し、協力を呼びかけていました。 上伊那地域にはものづくり企業が多くあり、それぞれに支援組織はあるものの、その組織同士の関係性がないことから、今回、上伊那地域振興局の呼びかけのもと産業支援ネットワークが発足しました。 情報交換会を開いて地域の情勢や分野ごとのキーマンを探るほか、ある支援企業をモデルに課題解決の検討会を開くなど、企業の強みを伸ばし、弱みを的確に補える支援体制の構築を目指します。 ネットワークには上伊那地域の29団体が参加登録しています。 参加者は「上伊那地域の新たな産業発掘に期待ができる」「ものづくり産業発展のためのきっかけになる」と話していました。 上伊那地域振興局商工観光課の倉島浩課長は「地域企業の役に立てなくては意味がない。オール上伊那で情報を共有して企業をサポートしていきたい」と話していました。 新年度から本格的に取り組みをスタートさせる予定で、上伊那地域振興局では「ゆくゆくは新たな産業の創出にもつなげていきたい」としています。

-

園児が集めたエコキャップを社協に託す

園児がエコ活動の一環で1年間かけて集めたペットボトルのふた「エコキャップ」を、箕輪町社会福祉協議会に6日、渡しました。 この日は、年長園児が町社協のボランティアグループ「リサイクル活動の会収集ボランティア」のメンバーにエコキャップを渡しました。 東みのわ保育園では、去年6月頃から月に1度ほどエコ集会を開くなどしてエコキャップを集めてきました。 全園児81人とその家族に呼び掛け、48キロのエコキャップを集めました。 リサイクル活動の会収集ボランティア代表の春日陽一さんは「小さいうちから協力してもらいとてもありがたい。少しずつでも活動が浸透していけばうれしいです」と話していました。 集まったエコキャップは地元の業者で換金し、NPO法人を通じてワクチンが発展途上国に送られることになっています。

-

高遠第2第3保育園 自然活動で表彰

伊那市高遠町の高遠第2第3保育園は、身近な自然を教育に取り入れている教育機関を表彰する、全国学校・園庭ビオトープコンクール2017で「日本生態系協会賞」を受賞しました。 高遠第2第3保育園では、保育園の裏山全体を使った自然保育を行っています。 昆虫や植物を観察したり、動物の足跡を見つけるなど、週5時間、裏山に出かけているということです。 コンクールは、野生動植物が生息するビオトープでの活動の実践モデルとなるような優れた取り組みを行う保育園や幼稚園、学校を表彰するものです。 高遠第2第3保育園は、地域に元々ある環境の中で自然との関わりを大切にしている点が評価され、「日本生態系協会賞」を受賞しました。 野溝かをる園長は「自然を通して、子ども達は感性豊かな思いやりのある子ども達に育っている。今回の受賞は自然の素晴らしさを改めて感じるきっかけになった。」と話していました。 なお、このコンクールでの受賞は、県内の公立保育園で初めてだということです。

-

高遠城址公園さくら祭り インスタグラムキャンペーン

伊那市高遠町の高遠城址公園の今年のさくら祭り期間中に、ソーシャル・ネットワーキング・サービス、インスタグラムに写真を投稿するとプレゼントが当たるキャンペーンが行われます。 7日は、伊那市高遠町の総合福祉センターやますそで、さくら祭り対策打合わせ会議が開かれ、今年の実施計画が示されました。 今年のさくら祭りでは、インスタグラムを使ったプレゼントキャンペーンが行われます。 「高遠の桜とハート」をテーマに撮影し、ハッシュタグ高遠城址公園をつけて投稿します。 条件は「ハートの形が入っていること」です。 このキャンペーンに合わせて、園内にはハート型のフレームが、4月5日から設置される予定です。 インスタグラムキャンペーンの投稿受付期間は、4月30日までです。 投稿者の中から抽選で宿泊券や食事券が当たります。 伊那市では「10代20代の女性を中心に多くの写真を投稿してもらい、高遠のPRに繋げたい」としています。 去年のさくら祭りの有料入園期間は、4月11日から29日までの19日間で、有料入園者数は前の年より約1万1,000人多い16万7,282人でした。

-

二十四節気 啓蟄

7日は二十四節気のひとつ、啓蟄です。 冬ごもりしていた虫が、暖まった大地から出てくる頃とされています。 この日の伊那地域の日中の最高気温は、2月中旬並みの6.7度で、寒い啓蟄となりました。 伊那市前原の唐木隆夫さん宅では、スイセンやふきのとうが徐々に顔を出し、春の訪れを告げています。

-

高遠町民が卓球で熱戦

地区対抗の高遠町公民館卓球大会が4日、伊那市高遠町の高遠スポーツ公園文化体育館で開かれました。 大会には地区別に8チーム72人が参加しました。 年齢や男女別のシングルやダブルスなど7種目が行われ参加者が熱戦を繰り広げていました。 大会では松倉が優勝し河南Åが準優勝、上山田が3位となっています。

-

グリーンファーム 蘭展

100種類を超える蘭の花が楽しめる、第16回蘭展が伊那市ますみヶ丘の産直市場グリーンファームで開かれています。 会場には、100種類以上、3,000鉢の蘭が展示販売されています。 贈答用に人気のあるコチョウラン、初心者でも育てやすいカトレアなど定番の品種のほかに、根が外に出た状態で育つ「バンダ」という珍しい品種もあります。 箕輪町の愛好者でつくる洋らんの花を楽しむ会のメンバーの作品も展示されていて、会場で育て方もアドバイスしています。 グリーンファームでは「ここまで多くの品種を見ることができる機会はめったにないので、ぜひ足を運んでほしい」と話していました。 蘭展は、11日(日)まで、伊那市ますみヶ丘のグリーンファームで開かれています。 土曜日と日曜日の午後1時からは、育て方の講習会が開かれます。

-

森のこえ 完成記念イベント

伊那市のプロモーション映像イーナ・ムービーズの最新作「森のこえ」の完成記念イベントが、4日に伊那市のいなっせで開かれました。 記念イベントでは、監督の柘植伊佐夫さんと作曲家で音楽担当の天山さんが伊那の森の魅力や制作の舞台裏について話をました。 最新作「森のこえ」は、伊那市が進める50年の森林(もり)ビジョンの取り組みをテーマに制作しました。 市内在住の高校生らが「火」、「水」、「土」、「木」の妖精に扮して登場し、森のある暮らしやエネルギーの循環などを表現しています。 無料動画共有サイトYouTubeの再生回数は、今年1月24日から3月3日までに92万回を超えています。 イベントでは、森のこえのテーマ曲を歌った長谷小学校6年生が、歌声を披露しました。 PR動画の効果について市では、「2年前と比べて人の流出が減り特に首都圏からの転入者が増えている。今後も伊那の魅力を様々な形でPRしていきたい」と話していました。

-

撮るちゃんクラブ写真展

上伊那医療生協の組合員の写真サークル「撮るちゃんクラブ」の作品展が南箕輪村の大芝の湯で開かれています。 作品展は、年に4回開かれていてテーマは決めずお気に入りの一枚を展示しています。 今回は、会員10人が上伊那や旅先で撮影した作品を中心に13点が飾られています。 撮るちゃんクラブによる作品展は3月いっぱい南箕輪村の大芝の湯で開かれています。

1111/(火)