-

信州DC開幕 飯田線リレー号運行

JR各社や県、市町村が連携した大型観光キャンペーン「信州デスティネーションキャンペーン」が開幕しました。 1日はJR飯田線の臨時観光列車「飯田線リレー号」が運行し、伊那市駅では地域住民が観光客を出迎えました。 飯田線リレー号は新宿発の特急「木曽あずさ号」に接続する臨時観光列車で、辰野駅から駒ヶ根駅までを運行しました。 伊那市駅では15分間停車し、 長谷中学校の生徒が太鼓の演奏で乗客を出迎えました。 いなごやざざむしなど伊那の名物が試食できるコーナーも設けられ、乗客がその味覚を味わっていました。 構内では列車の記念乗車券が販売され、鉄道ファンが列を作っていました。 信州デスティネーションキャンペーンはJR各社と県、市町村が連携した大型観光キャンペーンで、長野県で行われるのは7年ぶりです。 車内では高校生や地域住民が観光アテンダントとなり、地域の魅力をPRしました。 駒ヶ根市にある大田切橋の上では列車が1分ほど停車しました。 県によると観光目的での停車は飯田線では初だということです。 晴れていれば2つのアルプスを見ることができるビューポイントですが、1日はあいにくの天候のため山を見ることはできなかったようです。 信州DCは、9月までの3か月間で、県内各地でイベント列車を運行し長野県の観光地をPRしていくということです。 飯田線リレー号は8月26日と9月9日にも運行されます。

-

伊那谷ブラス VOL.4

上伊那の音楽団体に所属する金管奏者・打楽器奏者でつくる伊那谷ブラスのコンサートが25日に駒ヶ根市文化会館で開かれました。 コンサートは今年で4回目で、伊那市・駒ヶ根市の市民吹奏楽団など5団体からおよそ40人が出演しました。 家族や友人、一般などが見守る中、迫力ある音色を会場に響かせていました。 今回演奏したのは、金管アンサンブルのために作曲・編曲された楽曲など10曲ほどです。 去年12月から月1回行ってきた合同練習の成果を披露しました。 伊那谷ブラスの北条嵩博団長は、「さらに練習を重ね、地域の人に感心されるようなステージを作りあげられるように精進していきたい」と話していました。 このコンサートの模様は7月22日からご覧のチャンネルで放送します。

-

起業家から生き方考え方学ぶ

中学生が地域で会社を立ち上げた起業家から話を聞き生き方や考え方を学ぶ学習が30日伊那市の伊那中学校で行われました。 この学習は起業家の話を聞くことで中学生活や自分の将来に役立てようと行われたものです。 2、3年生の生徒およそ250人が伊那谷で起業している24人からそれぞれの思いを聞きました。 また興味を持った仕事をしている人とディスカッションする時間も設けられ生徒が質問していました。 生徒の「夢は何ですか」との問いにある起業家は「地域を活気あるものにすることです。」と答えていました。 伊那中学校では「地域で起業した人の生き方や考え方を聞くことで今後に役立ててもらいたい。」と話していました。

-

5月の月間有効求人倍率1.62倍

上伊那の5月の月間有効求人倍率は前の月を0.01ポイント上回る1.62倍で5か月連続県内で最も高い倍率となっています。 新規求人数は1808人、新規求職者数は734人で5月の月間有効求人倍率は前の月を0.01ポイント上回る1.62倍でした。 また新規求人数に占める正社員の割合は34.5%で4月を2.9ポイント上回りました。 上伊那は県内12の公共職業安定所のなかで5か月連続で最も高い倍率を維持していて雇用状勢について「堅調に推移している」と前の月のコメントを据え置いています。

-

箕輪町の日輪寺のアジサイ涼しげに咲く

箕輪町南小河内の日輪寺のアジサイが梅雨空の中、涼しげな花を咲かせています。 日輪寺はアジサイの名所として知られていてこの時期境内やその周辺を彩ります。 長い間住職が不在で空き家となっていたことから檀家や区の有志が建物や花を 管理していました。 去年10月に町からの紹介で日輪寺で暮らしている関野浩さんです。 自然豊かな所で生活したいと考えていた関野さんは松本市から夫婦で箕輪町に移住してきました。 檀家とも交流を深めアジサイをはじめ周辺の自然環境保護にも務めています。 30日は町内に住む写真愛好家も撮影に訪れていました。 関野さんは「引越しの前に花の剪定の仕方も学んできました。ここの自然を大切に守っていきたいです。」と話していました。

-

県赤十字救護隊 福島隊長 厚生労働大臣表彰

箕輪町木下在住で、長野県赤十字救護隊の福島朝雄隊長は、先月東京で開かれた全国赤十字大会で厚生労働大臣特別表彰を受賞しました。 30日は福島さんが箕輪町役場を訪れ、白鳥政徳町長に受賞の報告をしました。 長野県赤十字救護隊は、昭和61年に災害時の救護活動や救急法の普及を目的に発足した奉仕団体です。 主に被災地で医師や看護師の支援や物資の輸送、避難所運営の手伝いを行うという事です。 箕輪消防署の署員だった福島さんは、救護隊発足時に入隊し、平成20年から現在まで隊長を務めています。 長年に渡り救護隊の隊長として尽力した事や、救命救急の指導員として活動してきた事が評価され特別表彰を受賞しました。 白鳥町長は「これからも頑張って頂き、後継者の育成につとめて下さい」と話していました。 福島さんは「区や常会などきめ細かく救命講習会を開き、町民の防災意識を高めていきたいです」と話していました。 厚生労働大臣特別表彰は全国で58人、長野県では福島さんの他に1人が受賞しています。

-

創業セミナー卒業生 兼子さん菓子店開業へ

左:兼子さん 右:横山さん 伊那商工会議所が主催する、創業セミナーの卒業生の一人、兼子俊彦さんは9月に伊那市内で菓子店を開業します。 30日は、兼子さんが店を開く予定の伊那市のウエストファーム内で記者会見を開きました。 兼子さんは現在43歳で知り合いの物置を借り、伊那市美篶で委託販売を主体とした菓子工房を開いています。 料理の道に進んだのは20代半ばで、友達に厨房でのアルバイトに誘われたのがきっかけでした。 その後諏訪市のホテルや結婚式場の料理部門で働き、35歳の時にフランスで1年間料理の修行をしてきました。 平成26年度の創業セミナーを受講し、その後、菓子工房を営んできましたが、客の反応を見ることができる店をかまえたいと考えていました。 店を開くのは、パンを販売するサン・トノーレ伊那店がある場所です。 この店は来月閉店する予定で、商工会議所が橋渡しして物件を紹介しました。 サン・トノーレの横山文雄社長の好意で、冷蔵庫やオーブンを兼子さんに譲ります。 兼子さんの菓子店「ののはな」は9月に開業する予定です。

-

カモシカシードル 次はブランデー

伊那市横山の鳥居沢工業団地でりんごの発泡酒・シードルを製造しているカモシカシードル醸造所は、新たに伊那市から工業団地の用地を取得し、今度はりんごのブランデーの製造を計画しています。 伊那市横山のカモシカシードル醸造所が、新たに用地を確保するため、伊那市と売買契約を結んだのは、鳥居沢工業団地の5,600平方メートルほどの土地です。 5年後をめどに、第2の工場を建設し、今度は、リンゴのワインを使ったブランデーを作る予定です。 カモシカシードル醸造所では、現在、地元のりんご農家7軒と契約しています。 始めての醸造となった去年は、10トンのリンゴを使用し、8,400本のシードルを醸造しました。 ブランデーは、ワインを蒸留するため、現在の5倍~10倍ほどのリンゴが必要になるということです。 また、ブランデーを作るために新たに取得する用地と、現在の醸造所の間には川が流れていますが、今後橋を架ける予定で、そこから、リンゴ畑にも歩いていけるようになります。 入倉さんは、今後、醸造所とリンゴ畑一帯を、ワイナリーとして人々が訪れる場所にしていきたいとしています。

-

南箕輪村空き家・移住相談26件

4月から空き家対策の取り組みを行っている南箕輪村に、移住や空き家に関する相談が26件寄せられていることがわかりました。 29日は、南箕輪村役場で空き家対策等検討委員会が開かれ、報告されました。 それによりますと、4月から空き家バンクサイトを開設し、物件の情報を公開したところ、26件の問い合わせが寄せられています。 内訳は、村内が9件、上伊那が9件、県内が2件、県外が6件です。 アパートから賃貸住宅への引っ越しを検討する村内や近隣の人からの需要があるということです。 また、南箕輪村では、6月から空き家の改修・片付けなどに補助金を交付しています。 相談窓口も設置していて、空き家の解消・移住定住につなげたいとしています。

-

ユネスコ無形文化遺産登録をPR JA上伊那がマーク制作

JA上伊那は、ユネスコが、共同組合を無形文化遺産に登録したことを受け、PRするためのオリジナルマークを制作しました。 JA上伊那が制作したユネスコ無形文化遺産登録をPRするオリジナルマークです。 2つのアルプスと豊かな緑、協同組合のシンボルである虹が描かれています。 ユネスコは、去年11月に、世界100か国以上にある協同組合を無形文化遺産に登録しました。 世界的には、日本の農協は評価されていますが、国内では農協組織を弱めようという動きが活発化しています。 JA上伊那は日本の農業を強めようと今回マークを制作しました。 オリジナルマークは、職員の名刺に印字するほか、広報誌や組合員への配布資料などに用いてPRをすすめていくということです。

-

セブンイレブン伊那笠原店 詐欺を未然に防ぎ感謝状

特殊詐欺を未然に防いだとして、伊那市高遠町西高遠のセブンイレブン伊那笠原店に伊那警察署から感謝状が贈られました。 29日は、セブンイレブン伊那笠原店の山浦彰典オーナーと従業員の有賀龍さんが伊那署を訪れ、熊谷猛彦署長から感謝状を受け取りました。 今月14日に、店を訪れた伊那市在住の50代の男性が「インターネットを利用した際、ウイルスに感染したとの画面が出て、表示された連絡先に電話をしたところ、コンビニで電子マネーカード1万5千円分を買うように言われた」と話したため、架空請求詐欺であると確信し、警察に電話するよう促したということです。 今年2月に、市内3店舗合同で、電子マネーを使った特殊詐欺を未然に防ぐための訓練が初めて行われました。 各店舗の店長が参加し、訓練が終わったあと従業員に内容を周知するなど日頃からの取り組みが今回の詐欺防止に繋がったと山浦オーナーは話します。 今年に入って伊那署管内では、2件、9万5千円の詐欺が、コンビニで未然に防がれています。

-

県庁に爆破予告メール

長野県は県庁の爆破等を予告したメールが29日届いたとして関係機関と連携し警戒を強化していると発表しました。

-

高遠高校3年生を対象に企業の求人票勉強会

伊那市高遠町の高遠高校で、就職を希望する3年生を対象に、企業の求人票の見方についての勉強会が、22日に開かれました。 3年生103人のうち就職を希望する59人が勉強会に参加しました。 講師は駒ヶ根市の中央アルプス観光株式会社の人事担当者の伊東俊弘さんがつとめました。 伊東さんは、求人票の情報から会社を選ぶ際に気を付ける点などを説明しました。 最初にチェックすべきところは補足、特記事項の記入欄だという事です。自由に記入できるこの欄は人材を探している人事担当者が熱意をもって書いているのでしっかり読むようにとアドバイスしていました。 高遠高校では昨年度、就職を希望する生徒40人全員が内定をもらい、そのうち39人が上伊那地域の企業に、1人が県外の企業に就職したという事です。 高遠高校では、企業の情報を良く知り自分にあった企業に就職できるよう、引き続き指導を続けていくという事です。

-

箕輪町で戦没者慰霊祭

戦争で亡くなった人たちの霊を慰める戦没者慰霊祭が、28日に箕輪町文化センターで行われました。 慰霊祭には、遺族や町関係者など約100人が参列しました。 戦没者慰霊祭は、箕輪町社会福祉協議会と箕輪町が毎年この時期に行っています。 町内では、明治時代の西南戦争から太平洋戦争までに出征した兵士のうち602人が命を落としたという事です。 参列した遺族らは花を手向け手を合わせて冥福を祈っていました。 箕輪町社会福祉協議会の平井克則会長は式辞で「多くの教訓を深く心に刻み平和な社会実現にむけ一歩一歩着実に前進するよう改めて心に誓います」と話しました。 箕輪町遺族会の柴宮勇一会長は謝辞で「戦後72年が経過し戦争を知らない世代がほとんどとなる中、命を捧げた英霊が安らかに眠り続けられる社会を築き、戦争の悲惨さを語り継いでいきたい」と話していました。

-

鳥獣被害額1億円下回る

昨年度の上伊那全体の野生鳥獣被害額が平成19年度以降初めて1億円を下回りました。 28日、伊那合同庁舎で開かれた上伊那地区野生鳥獣保護管理対策協議会で報告されました。 それによりますと、上伊那地域の農林業の被害額はおよそ9,200万円で前年度に比べ1,800万円、平成19年度と比べて1億2,000万円減少しています。 市町村別では伊那市が3,400万円、箕輪町が2,600万円、南箕輪村が96万円となっています。 特に被害の多かったニホンジカについては県が定めた捕獲目標頭数3141頭に対して平成28年度は暫定値で3473頭を捕獲しています。 上伊那地区野生鳥獣保護管理対策協議会では「今年度も引き続き関係機関と連携して被害減少に取り組んでいきたい」としています。

-

伊那西小学校で音楽会

伊那市の伊那西小学校の音楽会が28日開かれ、練習の成果を発表しました。 伊那西小学校では、毎年この時期に音楽会を開いていて、児童たちは5月から練習に取り組んできました。 28日は、全校児童63人が合唱や合奏を披露し、訪れた保護者たちは演奏を楽しんでいました。

-

東京芸大が空き家を利活用

東京芸術大学美術学部の学生は、今年の夏から伊那市高遠町長藤の空き家を利用して作品制作に取り組む計画です。 27日に開かれた高遠第2第3保育園と地域の未来を考える会の総会で報告されました。 この取り組みは、伊那市と東京芸大美術学部の連携による地域活性化事業の一環で実施するものです。 市内の古民家を探していたところ、考える会が管理する空き家を紹介し利用することが決まりました。 活用するのは、長藤塩供にある2階建ての古民家です。 ここで、美術学部の学生が合宿を行い、作品制作や展示などをする計画です。 また、地元の子ども達とデザインに関するワークショップも企画しています。 伊那市が借り受けて、東京芸大に無償で貸し出す予定です。 考える会では、学生たちが来ることで地域の活性化にもつながると期待しています。 旧高遠町出身の伊澤修二が東京芸大の初代校長を務めた縁で伊那市と交流が続いています。 今後、夏休みに学生たちが高遠町を訪れ、地元の人たちと意見交換をして方向性や活動内容を決めるということです。

-

上戸自主防災会が救命救急訓練

伊那市西箕輪上戸の自主防災会の救出救護班は、救命救急訓練を25日に行いました。 この日は、上戸公民館で訓練が行われ、救出救護班のメンバー10人が胸骨圧迫やAEDの扱い方を学びました。 訓練は人が倒れているのを見つけた場合を想定して行われました。 上戸地区を担当する防災士の中村あかねさんが指導しました。 中村さんは「倒れている人が水に濡れている、金属を身につけている、などいろいろな場面が想定できる。その時々に応じた救助をしてほしい」と話していました。 上戸区には、現在およそ300戸があり、自分たちで地域を守ろうと救出救護班や消火水防班、避難誘導班など6つの班をつくって定期的に活動しています。 救出救護班の小松義文班長は「地区のみなさんにも参加してもらい、上戸の多くの人が出来るようになればうれしい」と話していました。 上戸区では、大地震の発生を想定した避難訓練を9月に行う計画です。

-

IoT技術の活用について学ぶ

あらゆる物とインターネットがつながることで新たな価値を生み出す、「IoT技術」を事業に活用するためのセミナーが27日、伊那市の伊那商工会館で開かれました。 会場には、商工業者や一般など、およそ30人が集まりました。 総務省の地域おこし企業人として、民間から伊那市役所に派遣されている平井孝明さんが講師を務め、製造業や工業に導入されている最新のIoT事例を紹介しました。 平井さんは「IoTを導入すると、いつもの業務が数値化され、目に見えるようになり、それを分析することで、事業の省力化、最適化につながる」と説明していました。 平井さんは「すでに教育や農業などでIoT技術が活用されている。まずはIoTを知るところから始めてほしい」と話していました。 衣類を取り扱っているというある参加者は「必要なサイズや数が、数値化され予測できるようになれば無駄を省ける。費用の問題をクリアできれば導入したい」と話していました。

-

土砂災害危険か所パトロール 災害防止へ

6月の土砂災害防止月間に合わせて、地域の危険か所を確認するパトロールが27日、伊那市内で行われました。 パトロールには、市や伊那建設事務所の職員、消防団員などおよそ30人が参加しました。 土砂災害警戒区域に指定されている、東春近下殿島や富県上新山の山など4か所を点検しました。 北新公民館から西にある斜面は、土砂災害警戒区域の急傾斜地に指定されています。 崖崩れなどが発生した場合、公民館にも被害が出る可能性があるとされています。 伊那市危機管理課では「地域の危険か所を把握してもらい、それぞれの立場での対応を検討してもらいたい」としています。

-

宮田村長選挙 小田切康彦氏が再選

任期満了に伴う宮田村長選挙が27日に告示され、現職で2期目を目指す小田切康彦さんが無投票で再選を果たしました。 小田切さんは、現職1期目、無所属の72歳です。 伊那北高校を卒業後、日本大学法学部に入学。 昭和44年にルビコン株式会社に入社し常務執行役員などを歴任して、平成24年4月から副村長に就任しました。 産業振興、子育て支援日本一などを村づくりの基本に挙げています。 任期は7月24日からの4年間です。

-

信州大学農学部 ナイアガラワイン販売開始

南箕輪村の信州大学農学部の学生が育てたぶどう「ナイアガラ」を醸造してつくったワインの販売が、27日から始まりました。 ナイアガラは、植物資源科学コースの2年生が大学のおよそ25アールの畑で育てたものです。 栽培は、9月の長雨の影響で日照時間が短く育てるのに苦労したということですが、平年並みの432キロを収穫しました。 香りが独特で、すっきりとした口当たりに仕上がっているということです。 ナイアガラワインは、720ml入り1,500円で、355本用意されました。 本数に限りがあるため、1人2本までとなっていて、信州大学農学部の生産品販売所で購入できます。

-

信州DCでの特別列車運行前にアテンダント研修

観光団体や自治体がJRの協力のもと、県外からの誘客をはかる「信州デスティネーションキャンペーン」が、7月から始まります。 キャンペーンを前に、イベント列車内で観光案内をする人を対象にした研修会が26日、伊那合同庁舎で開かれました。 研修会には、観光案内をする高校生や上伊那地域の自治体関係者など、およそ30人が参加しました。 参加者は、観光客の役とアテンダントの役に分かれ、列車内を想定してもてなしを学びました。 キャンペーン期間中、JR東日本・JR東海の協力のもと特別運行する「飯田線リレー号」と名付けられたイベント列車は、辰野駅から駒ヶ根駅までの間運行します。 各駅でマスコットキャラクターが出迎えるほか、橋の上で停車して山岳風景を楽しむ時間が設けられるなどの企画があります。 列車内では研修会の参加者が観光客をもてなすことになっています。 指導にあたった上伊那地域振興局の職員は「間違えてもいいから、会話を楽しみながら魅力をPRして」などと、高校生に指導していました。 参加したある高校生は「難しかったけどきょうは上手く喋れた。当日もなんとかなると思う」と話していました。 イベント列車は、7月1日、8月26日、9月9日に運行する予定で、上伊那地域振興局では「列車だけでなく、ほかの場面でも観光アテンダントとして活躍する場をつくっていきたい」と話していました。

-

大芝高原に風物詩の光が舞う

年間を通じて、日中多くの人が訪れる南箕輪村の大芝高原。 その大芝高原で、夜になるとある昆虫の舞う姿が見られるようになりました。 日中に比べ、夜は人影も少ない大芝高原。 5年ほど前につくられた水路沿いに行ってみると… 暗闇の中で光を放っているのはゲンジボタルです。 ホタルやホタルのエサとなるカワニナを水路に放したことはなく、自然に発生しました。 最初に気付いたのは、2年ほど前、大芝荘の宿泊客だったということです。 この日訪れていた人は「本当に大芝高原にホタルがいるとは思わなかった。森林の中で見るホタルもきれいです」と話していました。 今年は、今月中旬から舞っています。 大芝荘の唐澤良平支配人は「ここ数年続けて出てきてくれているということは住みついてくれているということ。少しずつ数を増やしてあげたいというのが大芝荘のみんなの思い」と話していました。 カワニナの養殖支援ガイドで、元小学校教諭の野口輝雄さんは、池にいたカワニナが新しい水路に流れ出て繁殖し、そこへたまたま舞って来たホタルが、上陸できる環境があったなど、様々な偶然が重なったのではないかと話します。 野口さんは「偶然ホタルがこの場所に舞って来たとしか思えないが、本当に稀なこと。偶然舞って来たホタルが住み着いた貴重な場所だと思う」と話していました。 野口さんは、ホタルが舞う姿が見られるのはあと数日のうちではないかと話していました。 大芝荘の唐澤支配人は「ホタルを温かく見守っていただきたい。自然に見られる環境を保っていけるよう管理していきたい」と話していました。

-

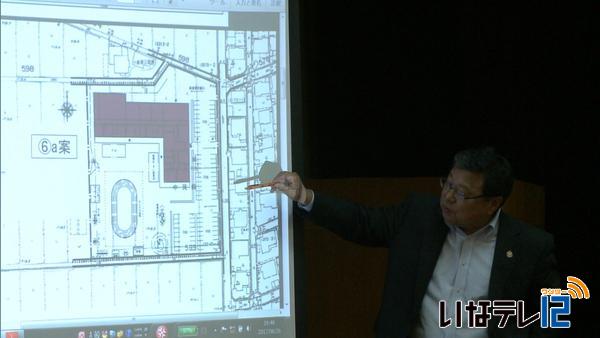

平成34年末の開園見通し方針

箕輪町で新しく建設が予定されている木下保育園に関する住民説明会が26日木下公民館で開かれ平成34年末の開園を目指し手続きを進めていきたいとする方針が示されました。 住民説明会には約60人が集まり木下北保育園と木下南保育園を統合して新しく建設する木下保育園の概要について町から説明を受けました。 建設予定地は北城団地の西側の農地で敷地は約1万2,000平方メートル、建物は2,300平方メートル、定員は195人を計画しています。 町によりますと予定地は農業振興地域でその除外許可を得てからだと建設が10年後の平成39年になるということです。 そのため町では土地収用法に基づく事業認定を受け土地を取得する方針でこれにより平成34年末ころには開園できる見通しだということです。 出席した住民からは「建設後にさらに増築をしなくて済むよう考えてほしい。」といった意見のほか保育園児、近隣住民の交通の安全を求める声が上がっていました。 町では住民説明会を重ね建設地について地元の合意を図るほか設計や地質調査に着手していくということです。

-

7月22日にリノベーション事例発表会

県外からの移住者にその体験談を聞くリノベーション事例発表会が7月22日に伊那市西箕輪中条のカフェアンドバー「ソンマ」で開かれます。 話をするのは、埼玉県生まれで妻の実家がある島根県から去年12月に伊那市に移住してきた神田祐希さんです。 神田さんは自然環境の良い所で暮らしたいとの思いから伊那市の空き家バンクを活用し妻と子どもの3人で移住してきました。 建物は賃貸契約で自由にしてよいという家主の理解もあり住宅兼店舗に改装しました。 26日は空き家物件を案内している市の職員らと事例発表会の内容などについて打ち合わせをしていました。 伊那市の空き家バンクはこれまでに85件の登録があり52件が成約に結びついているということです。 事例発表会は7月22日にカフェアンドバー「ソンマ」で開かれるほか市内の空き家物件の見学も行われます。 参加費は無料で伊那市では「空き家の利活用を考えている人にも参加してもらいたい。」と話しています。

-

県営の大萱団地 県と伊那市が協働で建て替えへ

伊那市は、市営住宅と県営住宅が隣接する大萱団地と若宮団地について、居住環境の改善を図るため長野県と協働で建て替えを行うための協定を結びました。 伊那市議会全員協議会が、26日に開かれ、市は今年3月31日に協定を結んだことを報告しました。 協定は、●県が県営大萱団地の建替を行う ●市は市営若宮団地の建替を行う ●建替後25年が経過した時は、県が必要な修繕を行ったうえで土地・建物を市に無償譲渡することなどが明記されています。 県営大萱団地は、昭和38年から42年にかけて建設されました。 50年以上がたち老朽化が進んでいることから市は、「県と建て替えの協議を進めている」としていました。 県営若宮団地は、平成5年から12年にかけて建設されました。 協定により早ければ平成38年に市に無償譲渡されます。 また、市営団地については、大萱は空いた棟から順次解体、若宮は建て替えを前提に調査を進めるとしています。 市では、今年度中に入居者の意向調査を行い、建て替えの規模や建設時期について検討していくとしています。

-

伊那市街地と南アルプスを結ぶジャンボタクシー 7月から運行

山岳関係者や飲食店主などでつくるアスタルプロジェクトは、JR伊那市駅と南アルプス登山口を結ぶ無料のジャンボタクシーの運行を、7月15日から始めます。 26日は、アスタルプロジェクト代表で飲食店経営者の八木択真さんと南アルプスこもれび山荘管理人の竹元直亮さんが、計画の概要について説明しました。 7月15日から無料運行されるのは、9人乗りのジャンボタクシーです。 10月8日までの毎週土曜日の他、ハイシーズンの7月31日から8月12日までは毎日運行します。 登山客からニーズが高い午前6時5分の林道バスに乗れるよう、午前5時に伊那市駅を出発します。 アスタルでは、南アルプスの登山者は増加傾向にあるものの、市内への経済効果に結びついていないとして、早朝の直通運行により前泊する登山客を増やしたい考えです。 竹元さんは、「最近の登山客は麓の街を楽しみにしている人が増えている。二次交通の利便性を高めることで南アルプスといえば伊那市となればうれしい」と話していました。 今年度は28日間の運行を予定していて、費用については個人や団体から協賛金を募っていくということです。 来年度からは、路線認可をとるか旅行業の認可をとり、有料で運行する計画です。

-

にこりこで直売朝市

箕輪町の農産物直売所にこりこで、採れたての野菜などを対面販売する直売朝市が25日に開かれました。 わんSAKA(さか)マルシェと銘打ったこの朝市は、生産者と消費者が直結しているにこりこが、お互い顔を見ながら販売・購入できる場にしようと今回初めて開かれました。 にこりこの会員となっている生産者が、軽トラックにブロッコリーや玉ねぎ、大根など採れたての野菜を積み込み、市価の2割から3割ほど安く価格設定して買い物客に売り込んでいました。 駐車場には、軽トラック13台が並び、朝市が始まった午前8時30分から多くの人が買い物に訪れていました。 にこりこの唐沢一美店長は、「農家に販売する楽しみも味わってもらおうと市を開いた。作るはげみにもしてほしい」と話しています。 この直売朝市は、10月まで、毎月第4日曜に開かれます。

-

伊那中央RC 信大留学生に見舞金を贈る

伊那中央ロータリークラブは、5月にスリランカで発生した水害で実家が被害を受けた信州大学の留学生サンギート・ラトナヤカさんに、見舞金22万5千円を手渡しました。 26日は、伊那中央ロータリークラブの伊澤和男会長ら2人が信大農学部を訪れ、ラトナヤカさんに見舞金を手渡しました。 ラトナヤカさんは、信州大学大学院の2年生で、トウガラシの品種改良について学んでいます。 伊那中央ロータリークラブは昨年度、ラトナヤカさんに奨学金を贈った事が縁で交流があります。 スリランカでは先月、大雨で死者・行方不明者合わせて260人以上の被害がでています。 ラトナヤカさんの実家は、希少植物の育成をしていますが、洪水で家や畑が水に浸かる被害を受けました。 ロータリークラブでは、何か手助けができないかと考え、会員45人から1人5千円の寄付を募り合わせて22万5千円を贈ることにしました。 見舞金は、住宅や畑の補修などに使用するということです。

1011/(月)