-

唐木村長が4期目初登庁

任期満了に伴い行われた南箕輪村の村長選挙で4期目の当選を果たした、唐木一直村長の就任式が17日、役場で行われました。 唐木村長が役場に到着すると、職員から花束や拍手で出迎えられました。 就任式では、より良い村づくりの為に職員の協力を呼びかけていました。 唐木村長は「4期目に課された課題はたくさんあり、自分ひとりでは達成できない。職員のみなさんの協力を得ながら達成していけたらと思う」と話していました。 唐木村長は、4日に告示された村長選挙で、無投票で4期目の当選を果たしました。 次の4年間を「3期12年の総仕上げ」と位置づけ、村民ファーストを基本に、子育てや福祉などバランスよく対応していくことを公約に掲げています。 任期は、平成33年の4月15日までとなっています。

-

シベリア抑留慰霊祭 戦友・家族の冥福祈る

「第二次世界大戦」終戦後、旧ソ連のシベリアに抑留され亡くなった人達の冥福を祈る慰霊祭が17日、伊那市西町の春日公園で行われました。 慰霊祭には、体験者や遺族など10人が出席しました。 出席した人達は、春日公園の北側に建立された慰霊碑に花を手向けていました。 式の中では、シベリアで兄を亡くした伊那市の山口昭七さんがハーモニカを演奏しました。 山口さんは「亡くなった兄も楽器が好きだった。兄を偲んでハーモニカを演奏しました」と話していました。 シベリア抑留を体験した長田伊三男実行委員長は「祖国に帰ることを夢見て支えあった多くの仲間が帰ることなく亡くなった。残り少なくなった体験者がこの真実を後世に語り継いでいかなければならない」と話していました。 慰霊祭は、体験者や遺族などでつくる全国強制抑留者協会長野支部が毎年開いているもので、今年で18回目になります。

-

桜シリーズ⑤ 伊那市西春近の宮の原の枝垂れ桜 見ごろ

見ごろになった地域の桜をお伝えする桜シリーズです。 17日は、伊那市西春近の宮の原の枝垂れ桜です。 宮の原の枝垂れ桜は、高さ7メートル、幹の太さは4メートルほどあり、樹齢は100年から120年の古木です。

-

箕輪東小 アフロ姿でお出迎え

箕輪町の箕輪東小学校の6年生は、新1年生に早く学校に馴染んでもらおうと、毎朝玄関で挨拶運動を行っています。 6年生がかぶっているのは、アフロヘアーのかつらです。 今朝も児童玄関に立ち、1年生を出迎えていました。 児童会の中心となる本部代表委員会の6人が、笑顔あふれる学校にしていこうと「笑顔アフロレンジャー」となって毎朝声をかけています。 アフロ姿での挨拶運動は、今月いっぱい行うということです。

-

伊那市ふるさと納税 18日から再開

伊那市は、先月31日から受け入れを休止していたふるさと納税について、返礼割合を3割以下とするなどの運用方針を策定し、18日から再開します。 17日は、市役所で記者会見が開かれ、白鳥孝市長が新たに策定したふるさと納税の運用方針について説明しました。 総務省が今月1日に「制度の趣旨に反する返礼品を扱わないこと」などと各自治体に通達したことから、伊那市では内容を精査し運用方針を策定しました。 返礼割合の高いものについては、3割以下となるよう設定を見直す他、価格が10万円を超えるテレビやオーブンレンジ、海外製の掃除機などは取り扱わないとしています。 また、市内在住者が伊那市にふるさと納税をすることは趣旨にそぐわないとし、受け付けを取りやめます。 市では昨年度、6万件およそ72億円の寄付を受け入れました。 ふるさと納税の使い道として、今年度から第3子以降の保育料を無料にしている他、低炭素社会の実現にむけ照明のLED化などを進めています。 今後は、マツタケ狩りなど地域資源を活かした体験型ツアーの開催の他、薪やペレットの全国配送などを計画しています。 ふるさと納税の受け入れ再開は、18日午前10時からで、返礼品はこれまでの160品目から100品目となります。 なお、箕輪町と南箕輪村でも見直しを検討しているということです。

-

高遠城址公園で篠笛の演奏

さくら祭りが行われている伊那市高遠町の高遠城址公園で、17日、篠笛の演奏が行われました。 演奏したのは、東京都出身の篠笛奏者大野利可さんで、オリジナル曲など10曲を演奏しました。 大野さんは、10年ほど前に伊那市でコンサートを開いたことがきっかけで、市内で篠笛の教室の講師を務めています。 さくら祭り期間中の高遠城址公園での演奏は、ここ数年恒例のイベントとなっています。 17日も多くの観光客が訪れ、篠笛の奏でる音色に聞き入っていました。 高遠城址公園の桜は現在五分咲きで、伊那市観光協会では19日から20日にかけて満開になるとみています。

-

桜シリーズ④ 伊那北駅前広場の桜

見ごろになった地域の桜をお伝えする桜シリーズです。 4回目の17日は、JR飯田線伊那北駅前広場のタカトオコヒガンザクラです 伊那北駅前広場にあるタカトオコヒガンザクラは見頃を迎えています。 平成21年に駅前の広場活性化に取り組んでいた、当時の伊那小学校6年夏組の児童が、花見客を楽しませようと植樹しました。 夏組にちなみ、桜の愛称は「夏心桜(なつっこさくら)」と言います。

-

高遠城址公園 高校生が花見客をおもてなし

開花宣言後、初めての週末の迎えている伊那市高遠町の高遠城址公園。 16日は高遠高校の生徒が合唱や琴の演奏で花見客をもてなしました。 高遠城址公園の三の丸の広場では、高遠高校の音楽専攻の生徒13人が合唱や琴の演奏を披露しました。 これは、地域活性化への貢献や、多くの人に普段の学習の成果をみてもらおうと行っているもので、今年で3年目です。 今年は、唱歌など10曲を披露しました。

-

山寺に伝わる奇祭 やきもち踊り

伊那市山寺に伝わる一風変わった祭り、やきもち踊りが、地元の神社、白山社八幡社合殿に16日、奉納されました。 やきもち踊りは、県の無形民俗文化財に指定されていて、春の例祭で毎年奉納されています。 始めに、当屋と呼ばれる踊りを主宰する当番の引継ぎ式が行われます。 江戸時代以来の記録が納められている当屋箱という貴重な箱が去年の当屋から今年の当屋に渡され、本殿に納めます。 当屋が神殿から御幣を持ってくるとお祓いが行われます。 このやきもち踊りの歴史は古く、江戸時代の中頃、今から230年ほど前には行われていたと記録に残っています。 引継ぎ式が終わると踊りが始まります。 地元住民でつくる保存会の会員30人が羽織、袴、白足袋と衣装を揃えます。 その姿で足を挙げ飛び跳ねるユーモラスな踊りを披露します。 踊りは前踊り、中踊り、後踊りと3回あり、その合間に酒盛りが行われます。 踊り手たちは、キセルで刻みタバコを吹かしながらアユの串焼きを肴にどぶろくを酌み交わしました。 酒盛りが終わると再び踊りが始まります。 酔いが回り足元がおぼつかなくなった踊り手が観客から冷やかされる場面もありました。 3回目の踊りが終わると、踊り手は鳥居の外にいちもくさんに逃げます。 遅れた人には厄がつくとされているからです。 外には多くのカメラマンが待ちかまえます。 歌の終わりが近づくにつれ、踊り手は逃げやすいように、鳥居のそばに集まり、終わると一斉に鳥居の外に飛び出しました。 今年、一番最後になったのは保存会の柴満喜夫会長でした。 天候に恵まれた16日は、市内外から多くの見物客が訪れ、伊那市に伝わる奇祭やきもち踊りを楽しんでいました。

-

桜シリーズ③ 長桂寺のシダレザクラ見ごろ

見ごろになった地域の桜をお伝えする桜シリーズです。 3回目の15日は、伊那市西町の長桂寺のシダレザクラです。 長桂寺境内には3本の桜が植えられていて、そのうち2本がシダレザクラです。 例年より一週間ほど遅く9日に開花し、現在見ごろとなっています。 開花中は午後6時30分から午後9時30分までライトアップが行われます。 桜は一週間ほど楽しめるということです。

-

伊那市で障がい者支援施設の自主製品販売会

南信地域にある障がい者支援施設が自主製品を販売するナイスハートバザールが15日と16日の2日間、伊那市のベルシャイン伊那店で開かれています。 上伊那を中心に13の施設が農産物の加工品や、手芸品、ビーズアクセサリーなどの自主製品を販売しています。 県から障がい者就労強化事業の委託を受けているNPO法人長野県セルプセンター協議会が県内5会場で開いているもので、伊那市では毎年4月に開かれています。 民間の専門技能を活用した事業にも取り組んでいて、箕輪町沢にあるふれんどわーくは飯島町のわら細工の保存会から教わった「猫つぐら」を今回初めて販売しました。猫の家として使うもので、ワラで作ったものが2万円、紙で作ったものが1万5千円で販売されています。 伊那市西箕輪のチャレンジセンター笑顔の時間(とき)は、諏訪の専門家から作り方を教わった革製品を販売しました。 有害鳥獣対策で駆除された鹿の皮を利用したもので、丈夫で柔らかいと評判だという事です。 ナイスハートバザールは16日もベルシャイン伊那店で開かれ時間は午前10時から午後4時までとなっています。

-

高遠城址公園 入園者数増加に期待

伊那市高遠町の高遠城址公園の桜は15日現在まだ2分咲きですが、公園には多くの観光客が訪れています。 伊那市では、開花から満開までの期間が例年より長くなったことで、入園者数の増加に期待しています。 15日は多くのツアー客が訪れ、駐車場には県内外の観光バスが並んでいました。 開花宣言が出された10日には、この週末に満開となる予想でしたが、気温の上がらない日が続き「二分咲き」にとどまっています。 それでも、開花宣言から初めての週末ということもあり、多くの花見客が訪れていました。 開花が進んでいる公園南側では、少しでも桜を見ようと花見客が集まっていました。 公園南側の出店では、出店者が今後の客足に期待を寄せています。 また15日は、伊那市役所と白山橋を結ぶシャトルバスが今シーズン初めて運行しました。 バスは最盛期の土日のみで15日は10分から15分間隔で運行していました。 伊那市では、「今後の天気にもよるが、例年より長い期間桜を楽しめそうなので多くの方に足を運んでもらいたい」と話していました。

-

ゆいの会が六歌仙建て

南箕輪村久保の住民有志でつくる「ゆいの会」は、20年前まで春の例祭で建てられていた提灯「六歌仙」を、久保コミュニティセンターに15日建てました。 15日は、ゆいの会のメンバーなどおよそ10人が集まり、久保コミュニティセンター前に六歌仙を建てました。 六歌仙は、高さ4メートルほどの柱を組み立て、屋根や提灯を取り付けたものです。 20年ほど前まで久保神明宮の春の例祭で、お宮に通じる道に建てられていました。 しかし、車が通れず交通に支障をきたしたため行われなくなっていました。 地域住民から復活させたいという声があり、久保地区の歴史と文化を継承する活動をしているゆいの会のメンバーが去年復活させました。 「六歌仙」の由来は、平安時代の歌人が題材の歌舞伎の演目に関係するとされていますが、詳しいことはわかっていないということです。 六歌仙は17日の朝まで建てられ、夜間は提灯が点灯されます。

-

信州伊那さくら大会 開幕

65歳以上のソフトボール全国大会、信州伊那さくら大会が15日と16日の2日間開かれています。 16日は伊那スタジアムで開会式が行われました。 大会には、65歳以上のハイシシニアの部と69歳以上のスーパーシニアの部があり、13都県から44チームが出場しました。 伊那市からハイシニアに3チームとスーパーシニアに1チーム、箕輪町からハイシニアに1チームが出場しています。 ソフトボールのまち伊那市を全国にPRしようと開かれていて、今年で6回目です。 大会長の白鳥孝伊那市長は「昼は存分にプレーし、夜は桜を愛でながら伊那の名物を楽しんでいってください」とあいさつしました。 試合は上伊那の5つの会場で4つのリーグに分かれて行われます。 トーナメント方式で、16日決勝戦が行われます。

-

富県小自転車クラブ 新年度発足式

伊那市の富県小学校自転車クラブの新年度の発足式が14日に行われ、新たに4人の児童が入部しました。 この日は新年度初めての練習が体育館で行われ、新しく入部した4年生3人が参加しました。 まっすぐ安定した走行ができるように「遅乗り」と呼ばれる練習を行いました。 4年生は5・6年生の動きを見ながら、同じように自転車の操作をしていました。 富県小自転車クラブは、4月から6月にかけて週3回、地元の交通指導員経験者などから指導を受け練習をしています。 去年の県大会で団体3位になるなど、これまでも3位入賞はありますが、1位になったことはないということです。 発足式では、部員ひとりひとりが「県大会で1位を目指して頑張りたい」「うまく乗れるようになりたい」など、目標を発表しました。 指導にあたっている富県の森下寿美(もりしたひさみ)さんは「県大会優勝を目指して頑張りましょう」と話していました。 自転車クラブは、6月には伊那大会に出場する予定だということです。

-

桜シリーズ② 西春近公民館の早咲き桜 満開

見ごろになった地域の桜をお伝えする桜シリーズです。 2回目の14日は伊那市の西春近公民館の桜です。 西春近公民館南側のコヒガンザクラは早咲きの桜として知られ今が満開です。 樹齢70年ほどといわれている古木があり枝が折れないように支柱が取り付けられています。 全部で4本ありここ数日で一気に開花が進んだということで花は来週半ばまで楽しめるということです。

-

交通事故防止で横断歩道渡るシミュレーション

春の全国交通安全運動に合わせた交通事故防止体験会が7日、伊那市の御園地域交流センターで開かれました。 御園地区は今年度の高齢者交通安全推進モデル地区に指定されています。 体験会はお年寄りの交通事故を防ごうと伊那警察署などが開いたもので横断歩道を渡るシミュレーションが行われました。 体験した人は左右を見て車が来ないことを確認してから横断歩道を渡っていました。 体験が終わると県警交通安全指導員から横断歩道を渡る際に注意することを聞いていました。 体験会ではほかに反応の速さや正確性の測定もおこなわれました。 伊那署では自宅近くで高齢者が交通事故に遭うケースが多いことからいつも通る道路でも安全確認してから横断するよう呼びかけています。

-

山小屋の管理人が味噌仕込み

伊那市観光株式会社が運営する山小屋の管理人が山小屋で提供する味噌汁の味噌を仕込む作業を14日行いました。 北沢峠こもれび山荘の竹元直亮さん、塩見小屋の岡和宣さん、西駒山荘の宮下拓也さんらが伊那市長で伊那市観光株式会社の白鳥孝社長宅で味噌の仕込みを行いました。 山小屋の管理人は地元産の大豆を大釜で茹で上げ、やわらかくなってからすりつぶしていました。 すりつぶした大豆は市内の造り酒屋がつくった麹と混ぜてから樽に入れていました。 味噌の仕込み作業はそれぞれの山小屋で地元産の手作りの味噌汁を提供し登山者をもてなそうと行われたものです。 仕込んだ味噌はおよそ150キロで3つの小屋に分けられます。 10か月ほど寝かせて熟成させ来シーズンから本格的な提供を始めるということです。

-

来月3日 「憲法記念日の集い」を開催

5月3日の「憲法記念日」に合わせ、伊那市の伊那文化会館では「憲法記念日の集い」が開かれます。 13日夜に、いなっせで実行委員会が開かれ、委員およそ30人が、参加希望者の人数やスケジュールなどを確認しました。 5月3日に伊那文化会館小ホールで開かれる「憲法記念日の集い」では、信濃毎日新聞の丸山貢一(まるやまこういち)さんが講演をします。 丸山さんは上田市出身の62歳で、1979年に信濃毎日新聞社に入社し、現在、論説主幹を務めています。 講演では、「平和のたいまつ掲げて」と題し、現代の憲法問題について話しをします。 実行委員会の北原明会長は「憲法というものは非常に大切なもの。いろんな人に来ていただき、その重要性を感じてもらえればうれしい」と話していました。 「憲法記念日の集い」は、5月3日の午後2時から伊那文化会館小ホールで開かれます。 参加費は、一般500円、高校生以下は無料となっています。

-

児童がナメコの菌打ちを体験

箕輪町の箕輪西小学校の児童が14日ナメコの菌打ちを体験しました。 菌打ち体験は森林整備などを行っている箕輪西小学校みどりの少年団の活動の一環で行われたものです。 14日はコナラの原木70本とナメコの菌1,500個が用意され4年生11人が金づちを使って菌を打ち込んでいました。 原木やナメコの菌を用意したのはみどりの少年団の活動を支援している地元有志の西山会などの会員です。 会員らは児童らと交流しながら菌打ちを指導していました。 みどりの少年団は土砂災害の防止など森林の持つ機能を知り自然環境の保全意識を育もうと昭和54年に設立され菌打ち体験は平成21年から行っています。 今回菌打ちしたナメコは来年の秋に収穫できるということで児童らは「給食で食べるのが楽しみです。」と話していました。

-

花見客を「高遠石工」でおもてなし

伊那市高遠町の高遠城址公園の花見シーズンに合わせ、花見客を「高遠石工」でもてなす準備が進んでいます。 高遠町の老舗菓子店あかはねでは、名物の「高遠まんじゅう」に高遠石工が石仏を彫る様子を焼き付けた「石工まんじゅう」がつくられています。 高遠まんじゅうに押される石工の焼印を考えたのは高遠中学校の3年生です。 店主の赤羽敏さんは「大変出来が良い焼印ができた。地域の文化を商品にできたことは素晴らしいことだと思うしとても感心している」と話していました。

-

桜シリーズ① 南信森林管理署の桜が満開

見頃になった地域の桜をお伝えする桜シリーズです。 伊那市山寺の南信森林管理署の桜が、ほぼ満開です。 早咲きで知られる南信森林管理署の桜は先週開花し、一部まだ蕾のところもありますが、ほぼ満開となっています。 管理署によりますと、18日頃まで楽しめそうだということです。

-

高遠高校1年生が地元の歴史学ぶ

伊那市の高遠高校の1年生は、自分たちが通う地域の歴史や、高遠城址公園について13日学びました。 この日は、1年生が、地元の郷土史研究家、矢澤章一さんから、高遠城址の歴史を学びました。 矢澤さんは、写真や映像を使って、これまでの高遠城の歴史を紹介しました。 諏訪から来た高遠氏が、200年間ほど高遠を支配し、武田信玄が侵略して、現在の城址公園の城を築いたということです。 また、幕末に作られた高遠藩の藩校・進徳館は、多くの偉人を輩出し、長野県の教育の礎を築いたと紹介しました。 矢澤さんから、高遠の歴史について学んだ生徒たちは、実際に、高遠城址公園を訪れ、園内を歩いて、桜を鑑賞しました。 高遠高校では、「自分たちが通う地域の歴史やその重み、素晴らしさを学び、全国的に有名な桜を身近に鑑賞できる幸せを実感してほしい」としています。

-

田楽座が高遠城址で伝統芸能披露

伊那市富県を拠点に活動する歌舞劇団・田楽座が、13日、高遠城址公園で伝統芸能を披露しました。 高遠城址公園内の桜は、まだ咲き始めです。 公演が行われた三の丸は、ほとんどがつぼみでした。 それでも、多くの花見客が訪れ、田楽座の演技に拍手を送っていました。 田楽座は、日本の伝統芸能・南京玉すだれや、獅子舞などを披露していました。 高遠城址公園の桜は、開花宣言が出された10日には、見ごろは15日・16日になると予想されていましたが、宣言以来気温は上がらず、現在も「咲き始め」の状態が続いています。伊那市高遠町総合支所によると、見ごろは週明けの17日・18日になると予想しています。

-

長野県総合5か年計画策定へ 上伊那懇談会

長野県の平成30年度から34年度までの総合5か年計画の策定に向け、県や上伊那の将来像について意見を交わす懇談会が、13日、伊那合同庁舎で開かれました。 この日は、初となる懇談会が開かれ、各種団体の代表8人が、長野県や上伊那地域の将来像について意見を交わしました。 テーマは、「県や上伊那地域の理想像について」と、「10年後のリニア開通を踏まえてどのような地域になってほしいか」です。 懇談会で示された資料によると、上伊那の人口は、平成17年の19万2000人をピークに減り続け、23年後の平成52年・2040年には、2割減の15万3000人に減ると推計されています。 また、65歳以上の高齢者人口も増え続けます。 総合計画は、これらの課題や将来に向けての県の取り組みの指針を示すものです。 長野県は、平成30年度から34年度までの総合5か年計画を、今年度中に策定します。 計画に、多様な意見を反映しようと、有識者を集めた懇談会を、今回を合わせて2回開くほか、県が市町村や各種団体の会合に出向いて、意見聴取を行います。 総合5か年計画は、来年2月に計画案が公表され、県議会に提出される予定です。

-

新入社員対象 新戦力育成研修会

4月から企業に入社した新入社員対象の「新戦力育成研修会」が13日と14日の2日間、伊那市西箕輪の伊那技術形成センターで開かれています。 研修会には、上伊那の企業を中心に今年度入社した新入社員42人が参加しています。 講師は、全国で企業向けの研修を行っている株式会社学宣の鬼塚啓介さんが務めました。 研修会では、6人で1つのグループをつくり、テーマに沿って意見を出し合いました。 テーマとは、ある3人の男がレンガを積んでいたところ、ひとりの旅人に「何をしているのですか」と声をかけられました。 1人は「レンガを積んでいます」と回答し、1人は「塀をつくっています」と回答、最後の1人は「立派な校舎を作っています」と答えました。 この話をもとに、3人の意識の違いや態度について意見を交わしました。 鬼塚さんは「自分が仕事をすることによって会社や組織がどうなるか常に考えながら業務を行うことが大切です。仲間と共通の目標をもち、ゴールが何かを決めましょう」と話していました。

-

みのわ健康アカデミー13期生入学式

箕輪町内の熟年者が健康づくりについて学ぶ講座「みのわ健康アカデミー」の13期生の入学式が13日、地域交流センターで行われました。 今年度入学したのは、男性15人女性34人の合わせて49人です。 平均年齢は66.10歳で、最も若い人は57歳、最高齢は74歳です。 みのわ健康アカデミーは、座学や実習を通して健康づくりについて学ぶ講座で、平成17年度から箕輪町で始まりました。 箕輪町によりますと、これまでに530人以上が卒業しているということです。 卒業生の中には、OB会を結成して活動を継続している人もいるということです。 学長の白鳥政徳町長は「健康で楽しい毎日を送っていただき、町全体の活力を上げ、“健康づくり日本一の町”を目指してもらいたい。1年間頑張ってください。」と話していました。 講座では、健康についての座学や実習を月に1回のペースで行っていきます。

-

料理をしながら参加者が交流「ばあばのキッチン」

料理を楽しみながら参加者が交流する講座「ばあばのキッチン」が12日箕輪町のみのわふれ愛センターで開かれました。 講座には町内を中心に11人が参加しました。 この講座は、箕輪町の主婦・大木喜美子さんが、町内在住の外国人に料理を教える為に8年前に開いたのが始まりだという事です。 現在は主婦ばかりで、料理を覚える他に会話を楽しむ場にもなっています。 今回は、タケノコを使った炊き込みご飯や豚肉と水菜の煮びたし、キャベツの味噌汁など5品を作りました。 参加した人たちは、おしゃべりを楽しみながらも、要領よく作っていました。 講座を主催する大木さんは「手づくりする楽しさや、旬の野菜のおいしさなど、安心・安全な食事づくりの大切さを次の世代に伝えてもらいたいです」と話していました。

-

未成年の飲酒防止を呼びかけ

県内の小売酒販組合が、高校生など未成年の飲酒防止を呼びかける街頭啓発をきょうJR伊那市駅前で行いました。 12日は、辰野町から駒ヶ根市までの6か所で未成年飲酒防止のキャンペーンがおこなわれました。 伊那小売酒販組合や伊那税務署、伊那警察署の署員ら、およそ60人が呼びかけを行いました。 このキャンペーンは、長野県内にある10の小売酒販組合が、通学、通勤中の生徒や会社員を対象に未成年の飲酒防止や、飲酒運転撲滅を訴えようと毎年行っています。 税務署によりますと、平成23年度に県内の高校1年生を対象に行った調査では、月に1回以上お酒を飲んでいる人の割合は男子が13.4%、女子が15.3%で、ともに全国平均を上回っています。 伊那小売酒販組合の池上明理事長は、「人生は長く、お酒は20歳を過ぎればいくらでも飲めるので、20歳になるのを待って欲しい」と話していました。

-

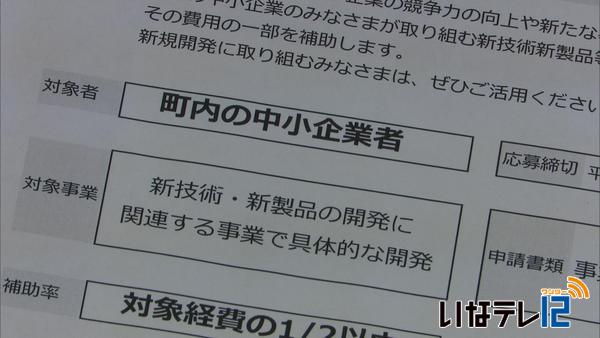

箕輪町 製造業者が新分野進出へ補助

箕輪町は町内の製造業者が新たな分野へ進出する為の技術開発や研究にかかる費用の一部補助を今年度、始めて実施します。 箕輪町には、およそ270の製造業の事業所があります。 平成26年度の町の工業出荷額は1,600億円で県内の町村では坂城町に次いで2番目の額となっています。 町では、製造業者のさらなる技術向上や、新分野への進出を手助けしようと、新製品の開発に対して今年度初めて補助を実施します。 補助は経費の2分の1以内で、限度額は企業が単独で開発した場合は50万円、数社が共同で行った場合は100万円です。 箕輪町三日町にあるミカドテクノス株式会社です。 主に工場で使用する製造装置を作っていて、自動車や半導体のメーカーが主な取引先となっています。 社長の伊藤隆志さんは、中小企業の生き残りには新たな分野への進出が大切だと感じています。 箕輪町は今回の+補助の創設について、他の地域と差別化を図り、販路拡大や技術向上につなげたいとしています 今日現在、新エネルギーや医療、工場設備などの分野への進出を目指す企業5社から問い合わせが来ているという事です。 箕輪町では新技術や新製品開発に関わる補助金は当初予算で300万円計上していますが、申請の申し出を見て、予算の追加を検討したいとしています。

1011/(月)