-

近所同士で助け合い 狐島区自主防災会訓練

近所同士の安否確認に重点を置いた、伊那市狐島区の防災訓練が2日、区内で行われました。 朝7時、各家に設置された防災行政無線に避難の情報が流れると、三沢カルチャースクール駐車場には11世帯の住民が集まりました。 集まったのは南常会5組の住民です。 狐島区には1700人が住んでいて、4つの常会、72の組があります。 組ごとに「一時(いっとき)集合場所」と呼ばれる場所が定められていて、最大で15世帯ほどの小さなグループで集まり、安否を確認します。 組長は、全世帯の安否確認がとれると常会長の家に向かい、状況を報告しました。 地区内にはアパートも多いことから、今年はオーナーにも参加を呼びかけました。 常会ごとに集まった安否情報は、防災会長の狐島区長に報告されました。 北澤健区長は「狐島区は人口が増えている。近所同士の絆を大切にして防災の意識を高めていきたい」と話していました。 この日は、けが人が出たという想定で救護訓練も行われました。

-

元巨人選手2人が野球教室

2日、プロ野球読売ジャイアンツOBの川口和久さんと吉村禎章さんが伊那市を訪れ、集まった少年野球チームの子どもたちに投球や打撃を指導しました。 伊那市営野球場には、伊那市や箕輪町の9つの少年野球チームに所属する130人が集まり、元読売ジャイアンツの2人から守備や走塁、打撃の基礎を教わりました。 走塁の基本を学んだ後、投手と野手の2つのグループに分かれ、投手は、ピッチャーだった川口さんに、野手は、外野手だった吉村さんに教わりました。 川口さんは、「基本的なことを身近に感じながら練習してほしい」などと話しながら、子どもたちに正しい投げ方をアドバイスしていました。 吉村さんは、守備練習を見たあと、打撃についてアドバイス。 苦手なコースを意識することなど素振りのコツを伝えながら、 「人より上手になりたいと思ったら人一倍バットを振ってください」とよびかけていました。 この野球教室は、9月5日に、松本市で26年ぶりとなる巨人対中日のプロ野球公式戦が行われるのを記念して読売新聞東京本社と南信販売会が開きました。

-

センターテニスコート 人工芝でリニューアル

伊那市中央のセンターテニスコートの人工芝敷設工事が終了し、1日リニューアルオープンしました。 1日はオープンを記念してコートが無料開放され、朝から市内の中高生や一般など100人ほどが体を動かしていました。 これまでは土のコートで、冬の間や雨が降った時は使用できませんでした。 人工芝のコートは、年間を通して、多少の雨でも使用することができるということです。 コートは14面あり、伊那市によるとこの規模の人工芝コートは南信で初めてだということです。 利用者を代表して伊那市体育協会ソフトテニス部長の大沼明夫さんは「昨年度は雨で2回の大会が流れてしまったが、人工芝となり天候などに左右されることなく大会運営を行えることをうれしく思います。大切に使っていきたいです」と話していました。 このコートでは例年、国体の予選や中体連・高体連の試合などが行われています。 使用料金は、一般450円、高校生300円、小中学生220円となっています。

-

高遠城址公園 さくら祭りスタート

天下第一の桜として知られる伊那市高遠町の高遠城址公園が1日公園開きとなり、さくら祭りがスタートしました。 1日は、伊那市観光協会会長の白鳥孝伊那市長と園児が公園の象徴的な存在の桜雲橋を渡り、問屋門の前で開門を宣言しました。 高遠城址公園には31日から雪が降り、5センチほど積もったということですが、枝が折れるなどの影響はありませんでした。 毎年桜が早く咲く公園南側では、蕾が膨らんでいます。 日本気象協会では、開花を11日、満開を18日と予想しています。 関係者約40人が出席した公園開き式で白鳥市長は、「桜を、伊那市を訪れる一つのきっかけとし、多くの人にまちをゆっくり観光してもらいたい」とあいさつしました。 今年のさくら祭りでは、5日~7日と10日~14日までの期間熱気球で上空から桜を見ることができます。 8日~16日は伊那のご当地グルメが楽しめる「伊那のうまいもん大集合」も行われます。 2日から散り終わりまでは夜間のカラーライトアップも行われます。 高遠城址公園のさくら祭りは、1日から30日までとなっています。

-

改修工事完了し「伊那スタジアム」の利用始まる

3年かけ改修が行われた伊那市の旧県営球場、伊那スタジアムの利用が1日から始まりました。 スコアボードが改修されLEDの電光掲示板へと生まれ変わりました。 夜間用の照明は6基設置され、客席用のスタンドも新しくなりました。 伊那スタジアムの利用は1日から始まり、高校野球春季上伊那交流戦の試合が行われました。 県が平成26年度から7億6,300万円をかけて改修したもので、正式名称も「長野県伊那運動公園野球場」から「伊那スタジアム」に変わりました。 こけら落としとして、4月30日にルートインBCリーグの公式戦が行われる予定です。 このほか、4月15日には65歳以上のソフトボールの全国大会が、5月20日と21日には日本女子ソフトボールの1部リーグの試合が予定されています。

-

伊那市のダンス教室K-kidsがダンス発表会

伊那市のダンス教室K-kidsの発表会が、伊那文化会館で3月25日に開かれ、教室に通うメンバーが1年間の練習の成果を披露しました。 K-kidsは、伊那市西町のスタジオ、伊那公民館、南箕輪村公民館の3か所で教室を開いています。 3つの教室合同の発表会で、保育園児から40代までのメンバーが1年間の練習の成果を発表しました。 普段ダンスを見た事のない人にも気軽に足を運んでもらおうと入場無料で毎年この時期に開いていて今年で12回目になります。 K-kids代表の春日絵理加さんは、「見に来てくれた人にも楽しさが伝わるステージを目指し、ダンスの力で地域を元気にしていきたいです」と話していました。

-

みのわ~れ 毎週土曜日に「まちの先生」が教室開催

イオン箕輪店にある地域交流スペース、みのわ~れでは、障がい者や一般住民を対象にした教室が毎週土曜に開かれています。 1日は、ペン字教室が開かれました。 この日は障がい者の参加はありませんでしたが、箕輪町や南箕輪村から3人が参加しました。 みのわ~れ店長の入杉百合子さんが、平仮名の書き方を指導しました。 みのわ~れは、子育て支援のほかに、障がい者の支援と地域住民の交流の場所として町が整備したもので、毎週土曜日に教室を開いています。 地域住民が「まちの先生」として講師になり、週替わりで手芸やヨガなどをボランティアで指導しています。 来週は春をテーマにしたフラワーアレンジメントとアロマ教室が開かれる予定です。

-

伊那市ふるさと納税見直し

国から各自治体に対し、ふるさと納税の返礼品の費用の上限を納税額の3割とすることなどを求める通達が出されたことをうけて、伊那市は、31日から、ふるさと納税を一時停止し、返礼品の見直しを行います。 伊那市では、納税額の5割を目安として返礼品を用意してきました。 これまで、返礼品にかかる費用の割合は自治体がそれぞれに設定していましたが、今回、国が、納税額の3割を上限とするよう自治体に対して通達を出しました。 また、高額なものは返礼品として送付しないよう求めているということです。 通達を受け伊那市では、31日から一時納税の受付を中止し、17日まで、費用の割合や返礼品の内容を見直すとしています。 なお、伊那市への今年度のふるさと納税額は70億円ほどで、県内の市町村では最多の額になる見通しです。

-

春休み中の小学生対象 子ども寺子屋

伊那市富県の歌舞劇団田楽座は、春休み中の小学生を対象にした体験教室「子ども寺子屋」を3日間行い、30日に田楽座稽古場で発表会を開きました。 今回の体験教室には、伊那市内の小学生28人が参加しました。 子ども寺子屋は、子ども達に昔ながらの伝統芸能に触れてもらおうと、田楽座が7年前から行っています。 3日目のこの日は、家族を招待して発表会が開かれました。 子ども達は、3日間練習してきた花笠音頭や太鼓を披露しました。 花笠は、子ども達が1人1つ手作りしたものです。 太鼓では、テンポに合わせて交代しながら打つ「打ち合わせ太鼓」を披露しました。 発表が終わると「初めてやったけれどうまくできた」「新しい友達ができて良かった」など感想を話していました。 田楽座では「体験をきっかけにテレビやスマートフォンではなく、生で見る伝統芸能に興味を持ってもらえると嬉しい」と話していました。 体験教室は、8月にも開かれる予定です。

-

あすから新年度 新規採用職員入組式

また、4月1日からの新年度を前に、JA上伊那では、平成29年度採用職員の入組式が、31日、伊那市狐島の本所で開かれました。 式の始めに全員で、JA綱領を斉唱しました。 今年は、例年並みの21人が新規に入組しました。 内訳は、男性16人、女性5人で、大卒が18人、高卒が3人です。 御子柴茂樹組合長から辞令を受け取りました。 御子柴組合長は、「グローバル化や少子高齢化で非常に厳しい状況だが、なくてはならないJAとなるため、若い力・若い発想で取り組んでもらいたい」と呼びかけました。 新規採用職員を代表して、伊那市中央出身の宮下 三広さんは、「農業情勢の厳しさ、課題を踏まえ、地域のより良い暮らしを追求するため、勉強・実践を全力で行いたい」と誓いの言葉を述べました。 新規採用職員は、3月中に2週間の研修を受けて、入組式に臨みました。 なお、新規採用職員は、3日から、金融・営農・共済などぞれぞれの配属された部署に分かれて仕事を開始します。

-

年度末 伊那市退職職員に辞令交付

年度末の31日、定年などで退職する行政機関の職員の辞令交付式が、各地の役場などで行われました。 このうち、伊那市では、定年を迎えた職員や20年以上勤続し早期退職を希望した職員など32人の職員が白鳥孝市長から辞令を受け取りました。 白鳥市長は、「いち早い取り組みが全国的にも注目を集める市となった。皆さんに汗を流していただき、知恵を出していただいたひとつひとつが実を結び始めている」と感謝していました。 退職職員を代表して原 武志総務部長は、「すべてが順風満帆だったわけではないが職務を全うすることができた。これからは、変わることが当たり前の行政運営が必要だ」とあいさつしました。

-

箕輪町図書館 耐震工事完了

耐震工事のため去年11月から閉館していた、箕輪町図書館は、4月1日から、業務を再開します。 箕輪町図書館は、およそ6千万円かけて耐震補強工事を行ってきました。 それに伴い、室内も、空調設備を整えたほか、照明をLEDに変え、棚も更新しました。 箕輪町では、今回、図書館の耐震工事を行いましたが、以前からある移転新築計画は継続して検討中です。移転後も建物を活用できるようにと、今回改修を行いました。

-

3市町村つなぐバス「伊那本線」 4月1日から運行

伊那市・箕輪町・南箕輪村の定住自立圏の取り組みとして、市町村を超えて走るバス「伊那本線」が、あすから運行します。 31日は、停留所の一つとなっている伊那中央病院で、テープカットなどのセレモニーが行われました。 伊那本線は、伊那市西春近と箕輪町大出を結ぶ路線で、伊那行き・箕輪行きそれぞれ、平日で1日9便が運行します。 この日のプレ運行では、伊那方面、箕輪方面からそれぞれバスが到着し、乗っていた乗客に市町村長からプレゼントが手渡されました。 伊那市・箕輪町・南箕輪村をむすぶ新たな路線。「伊那本線」。専用のバスには3市町村のイメージキャラクター いーなちゃん・もみじちゃん・まっくんが描かれています! 箕輪方面行きは、伊那市西春近の赤木駅を出発、市街地・伊那中央病院、そして、南箕輪村を経由して、箕輪町大出のベルシャイン伊北店に到着します。箕輪町や南箕輪村からも、病院や伊那市街地に出かけやすくなります。 反対に、箕輪町のベルシャイン伊北店から、伊那市の赤木に向かう伊那行きの便もあります。 それぞれ乗り換えはありません。 初乗り運賃は200円。最大でも350円です。 これまで市町村の枠があり、それぞれの自治体がその地域内を走るバスを運行していたわけですが、こうやって、同じ生活圏の市町村が協力し合って、バスの運行が実現しました。 通院・通学・買い物など、乗り継ぎをしなくても、移動することができるので便利です。 この伊那本線は5年間の試験運行されます。 なお、4月1日も、運行開始記念として、伊那本線の全線が無料・乗り放題となっています。

-

伊那市中央のロトウザクラ見頃

伊那市の中央区公民館のロトウザクラが見ごろとなっています。 ロトウザクラは今週27日に花が開き始め、今が見頃となっています。 中央区公民館によりますと来週いっぱいは楽しめるということです。

-

ジビエと昆虫 珍味弁当に舌鼓

ジビエ料理と昆虫食を盛り込んだ珍味弁当の試食会が31日伊那市の伊那商工会館で開かれました。 珍味弁当には蜂の子やオオスズメバチ、カイコのさなぎ。寒ぶな、ザザムシの佃煮、イナゴの佃煮。熊、鹿、猪の肉。 お馴染みの郷土料理ローメンの10種類が入っています。 試食会は伊那公園を管理している地元有志の伊那公園桜愛護会が開いたもので伊那市や伊那商工会議所などから9人を招きました。 ジビエや昆虫食を味わった参加者は伊那谷伝統の食文化を堪能していました。 伊那公園桜愛護会では桜まつりに合わせて珍味弁当を販売していて今年で7年目となります。 伊那公園の桜まつりは4月9日に予定されていて珍味弁当100食が提供されます。 そのうち80食は予約販売で価格は1,500円となっています。 予約「竜門 0265-78-7151」

-

高遠町の国道361号 通行止め解除

土砂崩落の影響で片側交互通行となっていた伊那市高遠町の国道361号の交通規制が31日午後4時に解除されました。 31日片側交互通行の三角コーンが撤去され高遠町の国道361号およそ150メートルの交通規制が解除されました。 土砂崩落は1月8日に発生し全面通行止めとなり2月21日から片側交互通行となっていました。 道路を管理する伊那建設事務所では落石防護柵の設置や斜面の岩をワイヤーで固定する作業を行ってきました。 4月1日から高遠城址公園でさくら祭りがはじまることから伊那建設事務所では「これまで迷惑をかけてきたが大きな行事に間に合わせることができた」と話しています。

-

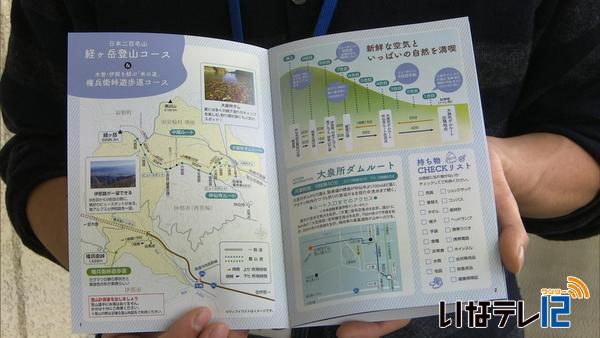

村の山「経ヶ岳」をPR ガイドブックが完成

南箕輪村は、地元の山「経ヶ岳」を、県内外の多くの人に知ってもらおうと、ガイドブックを製作しました。 ガイドブックは、中央アルプスのジオパーク構想推進にあわせ、南箕輪村にある経ヶ岳をPRしようと作ったものです。 全14ページ、カラー印刷で、登山道のコースやビューポイントなど、写真付きで紹介しています。 全部で6千部つくり、役場や大芝高原の各施設に置く予定です。 産業課商工観光係の唐澤稜さんは「経ヶ岳は二百名山になってはいるが、知名度の高い山ではない。ガイドブックを活用して少しでもPRにつなげられればうれしい」と話していました。 製作費はおよそ50万円で、全額国の補助金で賄われることになっています。 また、ガイドブックに合わせて村では、経ヶ岳をPRする映像も制作しています。 映像は間もなく完成する予定で、短くまとめたダイジェスト版は、インターネットでも見られるようにする計画です。

-

箕輪健全が全国制覇 上伊那勢が2年連続優勝

東京都で開かれている全国ミニバスケットボール大会に出場している、箕輪町の箕輪健全育成の女子チームは、30日に行われた決勝トーナメントを勝ち抜き、優勝を果たしました。 大会の結果、箕輪健全は決勝戦で埼玉代表の川口じりんMBCに45対40で勝利し、優勝を果たしました。 去年の伊那ダイヤモンドツインズに続き、上伊那勢が2年連続で優勝を果たしました。

-

不燃・粗大ゴミ処理一本化で鳩吹に長い列

4月から上伊那地域の不燃ゴミと粗大ゴミの処理が、箕輪町のクリーンセンター八乙女に一本化されます。これに伴い、現在、伊那市の処理を行っている、横山の鳩吹クリーンセンターには、駆け込みで粗大ゴミを持ち込む人の長い列ができています。 伊那市では、鳩吹クリーンセンターで不燃ゴミと粗大ゴミの処理を行っていますが、クリーンセンター八乙女に一本化されることから、近くにあるうちに処理をしようと、先週から持ち込みが増えているということです。 毎年、年度末は持ち込みが増えるということですが、現在鳩吹には例年の3倍以上となるおよそ350台の車が、毎日列を作っているということです。 訪れたある男性は「八乙女は行くまでに今の倍以上かかる。近くにあるうちに持ってきた」と話していました。 鳩吹クリーンセンターの田中金吾所長は「長い列にはなっているが、持ってくるときが一番良いとき。4月以降は処理をしていないので間違えないようにしてほしい」と話していました。 上伊那広域連合では、人口減少が進む中、運営費が削減できるとして、平成29年度から処理をクリーンセンター八乙女に一本化することを決めました。 また、合わせてゴミの計画的な収集を進めるため、処理場への持ち込み料金の値上げも行います。 これまでは10キロにつき100円でしたが、4月からは20キロ以下は400円、それ以上は10キロ増えるごとに200円ずつ加算されることになっています。 上伊那広域連合では「現在量の少ないゴミの持ち込みが多い。小さいものは指定の袋に入れて、ゴミステーションに捨ててもらいたい」と話しています。

-

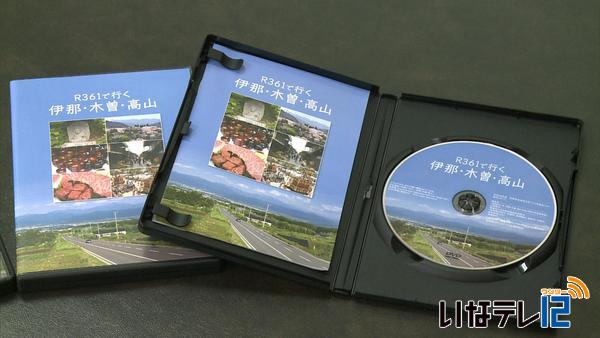

国道361号沿いの地域の魅力 DVDに

国道361号改修促進期成同盟会は、伊那市高遠町から岐阜県高山市を結ぶ国道361号沿いの地域の魅力を伝えるDVD「R361で行く 伊那・木曽・高山」を制作しました。 DVDでは、国道361号沿いの6市町村の歴史や文化、食などを紹介しています。 伊那市や岐阜県高山市などでつくる国道361号改修促進期成同盟会が伊那ケーブルテレビに依頼し、県の元気づくり支援金を活用して、年度当初から四季の風景をおり交ぜて制作しました。 伊那ケーブルテレビでは並行して6本の30分番組も制作し、全国27のケーブルテレビ局に配信しました。 番組内では、放送作家で伊那市芸術文化大使の大倉利晴さんがナビゲーターを務め、地域を案内しました。 DVDは、取材した映像をもとに日本語版・英語版・映像とBGMのみのものを、それぞれ30分にまとめました。 木曽と高山を結ぶ上ケ洞トンネルの工事がこの春完了するのに合わせて、交流人口の増加を図ろうという狙いです。 番組内で紹介した場所や食べ物はブックレットで確認できます。 DVDは700枚作成し、期成同盟会加盟市町村や、観光関連企業などに配布するということです。 また、インターネットの無料動画サイトYouTubeでも視聴することができます。 期成同盟会では「県を越えた広域観光のルートづくりに繋げ、今後の地域間交流に期待している」と話していました。

-

山火事予防啓発 パレード

春の山火事予防特別強化月間にあわせて、山火事予防を呼びかけるパレードが、30日に行われました。 この日は、県や市町村関係者などが集まり、伊那合同庁舎でパレードの出発式が行われました。 毎年4月に行われていましたが、県の消防防災ヘリが墜落し、林野火災が発生した場合他県からの応援が必要となることなどから、前倒しして3月に行われました。 長野県では、3月17日から4月16日までを「春の山火事予防特別強化月間」に定めています。 この時期は空気が乾燥し強い風が吹くことから、枯れ草等のある場所では焚き火をしないことなどを呼びかけています。 上伊那地方事務所によりますと、上伊那では3月に3件の林野火災が発生し、2,600平方メートルの被害があったということです。

-

伊那地域16.7度暖かい一日 サンシュユが見頃

30日の伊那地域の最高気温は、平年より3.5度、29日より2.9度高い16.7度で、今年一番の暖かさとなりました。 伊那市上牧では、ミズキ科の花、サンシュユが見頃となっています。

-

花見シーズンに向け「おもてなし」準備

伊那市高遠町の高遠中学校では、高遠城址公園の観桜期に向け訪れた人たちをもてなす準備が進められています。 高遠中学校では毎年、校庭を訪れた人たちの為の駐車場としている他、トイレを貸し出しています。 29日は、新2年生と新3年生の生徒およそ100人が校舎の清掃や看板設置の準備などを行ないました。 このうち玄関前ではトイレを利用する観光客の為に廊下にビニールシートを敷いていました。 トイレでは、清掃用具や備品が揃っているか暖房器具が正常に動くかを確認していました。 高遠中学校では、20年前からさくら祭り期間中に生徒会とPTAが中心となり土産品の販売や駐車場の案内などを行っています。 今日はこの他に、生徒玄関に飾るちぎり絵の修復や、校庭では駐車場の準備が進められていました。 高遠中学校では4月8日と9日、15日と16日に生徒たちが、駐車場の案内などを行う予定です。 29日の日本気象協会の発表によりますと高遠城址公園の桜の開花は4月11日、満開は18日と予想しています。

-

県道伊那インター線に新たに信号機を設置

南箕輪村神子柴の県道伊那インター線に上農高校北信号機が新たに設置されました。 29日は近くに住む親子など4組が横断歩道の渡り初めを行いました。 神子柴区の2つの村道は県道伊那インター線により分断されています。 住民から、安心してスムーズな横断ができるよう南箕輪村に対して要望が出されていました。 これを受け村では、平成27年から交差点の改良工事を行ってきました。 事業費はおよそ4千6百万円で、一部国の補助を受け、南箕輪村が整備しました。 今回の事業により、交差点には車両用と歩行者の信号機や横断歩道が設置され、村道は幅を1.5メートル広げ2車線となっています。

-

みはらしBBQガーデン 竣工を祝う

伊那市西箕輪のみはらしファームに新たに造られたバーベキューガーデンの竣工式が29日行われました。 式には、伊那市やJA上伊那、地元住民などおよそ50人が出席し完成を祝いました。 みはらしバーベキューガーデンでは信州産の牛肉や豚肉を提供しています。 また、収穫体験した野菜をその場で調理し食べてもらう事で地域食材の消費拡大を図るものです。 建物は地元産の唐松材を利用し、8人まで利用可能な家族用が5棟と40人まで利用可能な団体用が1棟あります。 施設の整備費はおよそ3千4百万円で国の交付金を活用し伊那市が整備しました。 白鳥孝伊那市長は「農業、観光、食が一体となった施設です。農業振興の一助になればうれしいです」と話していました。 完全予約制で、1ブースの利用料は1000円で、別途食材費がかかります。

-

4月上旬の暖かさ なずな摘みする姿も

29日の伊那地域の最高気温は13.6度で4月上旬並みの暖かさとなりました。 南箕輪村では、なずな摘みをする人の姿が見られました。

-

詐欺被害を防いだセブンイレブン宮脇店長に感謝状

電子マネーカードを購入しようとした男性に声をかけ特殊詐欺の被害に合うのを防いだ、南箕輪村のセブンイレブン伊那インター店の宮脇英和店長に伊那警察署から感謝状が贈られました。 29日、熊谷猛彦署長からセブンイレブン伊那インター店の宮脇店長に感謝状が贈られました。 宮脇店長は、3月1日、電子マネーを購入しようとした松川町在住の40代男性に声をかけ詐欺被害を防ぎました。 男性は「インターネットサイトの未払いがあり2万円の電子マネーカードを4枚購入したい」と言っていたという事です。 不審に思った宮脇店長は警察に相談するよう男性に勧め、駆けつけた警察官に事情を説明したところ詐欺だとわかりました。 伊那警察署管内で今年発生した特殊詐欺被害は4件で被害額は261万2千円となっています。

-

親子で旬の食材を学び料理を体験するワークショップ

楽しみながら旬の食材について学び料理を体験する、伊那市の伊那食品工業㈱主催のワークショップが、29日に開かれました。 午前中に開かれた低学年の部には、伊那市を中心に上伊那や長野市から13組の親子が参加しました。 子ども達の春休みや夏休みに合わせて伊那食品工業が去年から開いているもので、今回で3回目です。 この日は、食育ワークショップの企画をしている長野市の(株)アンバーラボの久保田あすかさんが講師をつとめました。 「春のめぶきを知ろう」がテーマで、伊那食品工業で販売している中華料理の大根もちの素を使って料理を作りました。 水を入れてかき混ぜた後フライパンで焼き、好みの旬の野菜をトッピングします。 菜の花やたけのこ、ニンジンなど、春に旬を迎える野菜が用意されました。 完成すると全員で試食しました。 ワークショップでは、野菜の写真が印刷されたカードを、採れる季節ごとに分けるクイズも行われました。 伊那食品では、親子が触れ合いながら学べる場としてこれからも定期的に続けていきたいという事です。

-

伊那市民憲章の額 市役所に設置

去年3月に制定された伊那市民憲章を広く知ってもらい定着を図ろうと、市役所1階に顕彰を刻んだ額が設置されました。 29日、関係者が除幕式を行いました。 縦1.9m、横3.5mの額に、市民憲章の全文が木彫りの文字で紹介されています。 西春近の元大工、酒井一さんに伊那市が製作を依頼したものです。 市役所1階の市民ホールに設置されました。 西春近諏訪形の諏訪神社境内にあったケヤキの木の根を製材し、一文字ずつ作り製作には1か月かかったという事です。 除幕式では、額を前に市民憲章の唱和が行われました。 白鳥孝市長は「酒井さんの卓越した技能で温もりのある額が完成した。市民憲章が根づいていくよう市民の皆さんに見てもらいたい」と話していました。

-

伊那スタジアム4月1日供用開始

旧県営伊那野球場の改修工事が終了し、4月1日から伊那スタジアムとしてリニューアルオープンする予定です。 県営伊那野球場は、平成26年度から3年間かけて大規模な改修工事が進められてきました。 改修工事の総事業費は7億6300万円ほどで県が負担しています。 改修後、伊那市に移管されます。 スタジアムのリニューアルオープンのこけら落としとして、ルートインBCリーグの信濃グランセローズVS滋賀ユナイテッド戦が4月30日に行われます。

1011/(月)