-

伊那ケーブルテレビ 番組審議委員会

伊那ケーブルテレビのコミュニティチャンネルについて意見を聞く番組審議委員会が28日、開かれました。 28日、伊那ケーブルテレビで開かれた審議委員会には放送エリアの伊那市、箕輪町、南箕輪村から10人が出席しました。 委員会は、広く一般や市町村関係者から意見を聞き番組づくりに反映しようと毎年、年度末に開かれています。 放送している主な番組や来年度の新番組の計画の説明の他、委員からは、コミュニティチャンネルについて意見が出されました。 保育園児に大きくなったら何になりたいかを聞くハローちびっこについて「子どもへの質問を見直したほうが良い」といった意見が出されたました。 他に、上伊那の歴史や文化・風景を4K撮影した番組については「美しい自然を含め良いPRになる」「もっと外へ発信してはどうか」などの意見が出されました。 向山賢悟社長は「この地域を好きになってもらえる身近な応援団となるケーブルテレビを目指したい」と話していました。

-

高遠高校生徒 さくら祭りでガイド

伊那市の高遠高校の生徒は、今年の高遠城址公園さくら祭りで花見客のガイドをします。 公園内で高校生がガイドをするのは初めてです。 28日は、高遠高校でガイドのための事前学習会が開かれ、伊那市観光ボランティアガイド「い~なガイドの会」の湯澤敏会長から説明を聞きました。 高遠高校の生徒は、今年の高遠城址公園のさくら祭で、初めてガイドをします。 観光案内所で観光案内をしたり、伊那市のイメージキャラクターイーナちゃんの着ぐるみを着て写真撮影に応じたりし、園内のワンコインガイドのアシスタントを行います。 高校生の感性を観光に反映させ訪れた人に喜んでもらおうと伊那市観光協会が学校に依頼し実現しました。 高遠高校の生徒は、桜が見頃となる4月8日9日と、14日15日の土日を中心にガイドを行う予定です。 生徒の中には、南アルプスジオパークガイド認定者もいて、観光協会では「若い人の視点で伊那市の魅力を発信してもらいたい」と話していました。

-

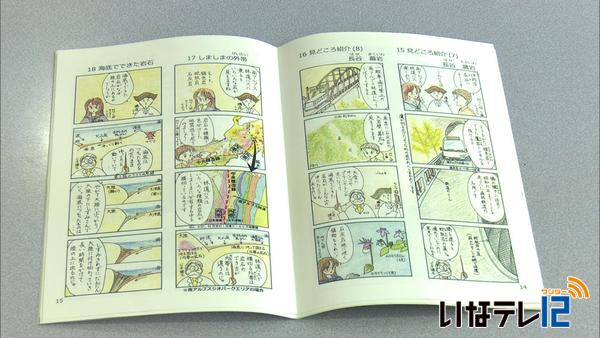

ジオパークをわかりやすく 4コマ漫画冊子作製

伊那市や飯田市などでつくる南アルプスジオパーク協議会は、大地の仕組みやジオパークの見所などを4コマ漫画にした冊子を作製しました。 冊子は、伊那市・飯田市・富士見町・大鹿村の4市町村でつくる南アルプスジオパーク協議会の連携事業の一環で作製したものです。 4コマ漫画を手掛けたのは、伊那市の南アルプス世界自然遺産登録エコパーク・ジオパーク推進室の藤井利衣子さんです。 藤井さんは、去年1月から週に1度、協議会のHPで4コマ漫画を掲載していて、今週の59話で最終回となります。 マンガは、小学生にもわかりやすいよう、アイドルグループの案内でジオパークの見所などを紹介しています。 冊子は、30ページ、カラーで26話の4コマ漫画が掲載されています。 冊子は1万部つくり、関係する4市町村に配布し、イベントなどで活用することになっています。 ジオパークは、貴重な地質や地形などを含む自然の公園で、国内では南アルプスを含む43か所が認定されています。

-

子育て支援センター4月から使用料無料

伊那市は、子育て支援の充実を図るため、市内にある子育て支援センターの使用料を4月から無料にします。 伊那市は、来年度、子育て支援を充実させるため、子育て支援センターの使用料無料化と、これまで西箕輪になかった子育て支援センターを開設します。 西箕輪子育て支援センターは、利用者から開設を希望する声があがっていることや西箕輪地区の子どもが増えていることなどから、JA上伊那西箕輪支所の空きスペースを活用し整備していて、来月6日にオープンします。 伊那市内には現在、4つの子育て支援センターがあり、西箕輪が開設されると5か所となります。 伊那市によりますと、今年度2月末までの利用者数は2万9971人で、1日当たりの平均は128.7人となっていて年間およそ3万人が利用しているということです。 月額の利用料は、これまで市内在住が200円、市外が400円でしたが、4月から無料となります。 28日、上の原子育て支援センターには、多くの親子が訪れていました。 伊那市の子育て支援センターは、保育士の資格を持った支援員2人が常時訪れた親子をサポートします。 今後、これまで行っていた育児相談や子育て講座の開催などの充実を図っていきたいとしています。

-

第5回 高遠城址公園開花予想4月14日

民間気象情報会社・ウェザーニューズは、今年5回目の桜の開花予想を発表しました。 ウェザーニューズが28日に発表した開花予想によりますと、伊那市高遠町の高遠城址公園の開花は、前回より3日遅い14日、満開は、前回より5日遅い19日となっています。

-

南箕輪村長選 唐木氏事務所開き

任期満了に伴う南箕輪村長選挙に出馬を表明している現職の唐木一直氏が、27日、4期目の再選を目指し事務所開きをしました。 事務所開きには、支持者およそ100人が集まり、4期目の当選に向けて決意を表明しました。 「さらに活力のある元気な村に、安心して暮らせる住みよい村にしていくために全力でがんばってまいります。どうか皆様方には、最後の最後まで力強いご支援をお願いします」 唐木氏は、現職で3期目、無所属・南殿の68歳です。 2期目の平成21年、3期目の平成25年の選挙では無投票で再選しています。 4期目の施策として【住んで良かった、住んでみたい村】を目指し、「子どもがのびやかに育つ村」「活力ある産業振興」など7項目を掲げています。 南箕輪村長選は、4月4日告示、9日投開票の日程で行われます。 3月2日現在の有権者数は、男性5,940人、女性6,109人の計1万2,049人です。 告示まで1週間となりましたが、現在のところ立候補を表明しているのは唐木氏1人で、他に表立った動きはなく3期連続の無投票での再選が濃厚となっています。

-

おもちゃを通じて木の良さを

伊那市西春近諏訪形の酒井一さんは、5月に宮田村で開かれるクラフト作家のフリーマーケット「オヒサマの森マルシェ」に向けて木を使ったおもちゃの製作を進めています。 玄関先に並べられているのは、ケヤキを中心に地元の木材を使って製作した木のおもちゃです。 大工だった酒井さんは、腰を傷めて作業ができなくなってからは、木のおもちゃや表札などをつくっています。 今回、宮田村で5月に開かれるクラフトのフリーマーケットに参加することになったことから、手足を動かすことが出来る動物をつくりました。 酒井さんは、「おもちゃを通じて木の良さを感じてもらいたい」と話していました。 酒井さんが出店するクラフトのフリーマーケット「オヒサマの森マルシェ」は5月5日に宮田村で開かれることになっています。

-

伊那市協働のまちづくり交付金 4団体が活動報告

伊那市の協働のまちづくり交付金を活用して実施した事業の今年度の活動報告会が、22日、伊那市役所で開かれ、4団体が発表しました。 今年度採択された46事業の中から、特色のある活動を行った4つの団体が発表しました。 このうち、西箕輪地域協議会は、経ヶ岳の整備事業について報告しました。 経ヶ岳の自然を活かし人が交流する場所をつくろうと、駐車場や手洗い場の整備、キャンプ用のかまどやテーブルなどを設置した事を報告しました。 また、高遠第二・第三保育園と地域の未来を考える会は、東京の銀座NAGANOで行ったPR活動を報告しました。 保育園での活動や実際に移住してきた人との意見交換、地域の暮らしを紹介し、会場には10組と個人、合わせて26人が訪れたという事です。 伊那市の協働のまちづくり交付金は、市民が地域の課題解決や地域振興のために行う実践的な活動を行政が支援する制度です。 今年度は46事業、約1,480万円分が採択されました。

-

南箕輪村長選 立候補届出書類説明会

任期満了に伴い、4月4日告示、9日投開票の日程で行われる南箕輪村長選挙の立候補届出書類の事前審査が、27日に行われ、出馬を表明している現職の1派のみが出席しました。 事前審査には、現職の1派のみが出席し、書類の記載に間違いがないかや、選挙運動ポスターなどに不備がないかなどを確認していました。 村長選に出馬を表明しているのは、現職で3期目、無所属・南殿の唐木一直さん68歳です。 南箕輪村長選挙は、4月4日に告示、9日に投開票となっています。 唐木さんの他に立候補者がいない場合は、4日に無投票での4期目の当選が決まります。

-

ザゼンソウ 雪の間から顔を出す

伊那市横山でザゼンソウが見ごろとなっています。 ザゼンソウは、サトイモ科の多年草で、三月下旬から四月下旬にかけて見頃を迎えます。 横山の群生地では、数センチ積もった雪の間からザゼンソウが顔を出していました。 長野地方気象台によりますと、向う1週間は晴れ間が広がり平年並みの気温になると予想しています。

-

伊那市内全ての保育園で卒園式

伊那市内の全ての保育園で、27日に、卒園式が行われました。 このうち高遠町の高遠保育園では、統合後初めての卒園児が保育証書を受け取りました。 今年度卒園するのは、年長園児36人です。 高遠保育園は、西高遠の高遠第一保育園と下山田の高遠第四保育園が統合し、去年4月に開園しました。 式では、「けん玉が上手にできるようになりました」「ドッヂボールで早い球が投げられるようになりました」などと1人ひとりの成長ぶりを担任が紹介し、小牧徳子園長が保育証書を手渡しました。 園児らは、思い出を振り返りながら歌を披露していました。 高遠小学校の入学式は、4月5日水曜日に行われます。

-

天上緊急安全パトロール

国土交通省天竜川上流河川事務所は、23日に伊那市長谷で発生した労災死亡事故を受け、緊急安全パトロールを27日に行いました。 27日は、天竜川上流河川事務所の職員およそ10人が、発注している上下伊那の工事現場11か所を2班に分かれて視察しました。 このうち、新ごみ中間処理施設の建設に伴い堤防の補強工事が行われている 伊那市の三峰川橋左岸では、宮下良広副所長らが重機に不備がないかや工事が安全に行われているかなどを確認しました。 23日に発生した事故では、コンクリートを練り混ぜる機械に作業員が転落し死亡しています。 パトロールは、現場で働く作業員1人ひとりの安全意識を徹底しようと行われたものです。 パトロールに立ち会った現場責任者は、「重機の後ろに段差があり転倒の恐れがあるなどと指摘された。安全に作業できるスペースを確保して工事を完了させたい」と話していました。 天竜川上流河川事務所では、「事故のリスクを1つでも多く取り除き、再発防止に努めたい」と話していました。

-

ジャンル超え4人の手づくり作家が作品展

ジャンルの違う4人の手づくり作家が、日々の仕事の成果を披露する展示販売会が、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。 会場には陶芸、とんぼ玉、革製品、粘土の作品、およそ800点が並んでいます。 4人はクラフトのイベントで知り合ったのをきっかけに作品の展示販売会を開いていて、今年で11回目になります。 南箕輪村でとんぼ玉を作っている角田まち子さんは、ペンダントなどのアクセサリーを中心に出品しています。 とんぼ玉の中に入っているように見える花などの装飾は、色の違うガラスを組み合わせて、溶かしながら作っているということです。 展示会のきっかけを作った駒ヶ根市の陶芸家岡田和也さんは「作家と話をしながら手に取って見ることができる展示会になっています。」と話していました。 四人の仕事作品展は30日まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。

-

杖突峠の「大同桜之碑」 見学

まほらいな市民大学院の授業で、高遠町と茅野市の境界にある杖突峠の大同桜之碑(だいどうざくらのひ)を、16日に見学しました。 この日は、高遠郷土研究会会長の北原紀孝さんが講師を務め、大同桜之碑について説明しました。 北原さんによりますと、明治時代、茅野市出身の伊藤作左衛門が茅野市に「大同義塾」を開き、20歳前後の青少年に学問を教えていたということです。 作左衛門は、慶応義塾大学に入学した後、福沢諭吉に学び、向学心が高かったということです。 大同義塾の卒業生が作左衛門を称えようとこの碑を建立しました。 碑の名前の由来は、当時一体におよそ2,000本の桜が植えられていたことによるものです。 北原さんによりますと、およそ2,000本の桜は、現在は5本程度しか残っていないということです。

-

VC長野トライデンツ 新シーズンに向け始動

日本バレーボールリーグ2部のVチャレンジリーグⅠに所属する、南箕輪村のVC長野トライデンツは18日、新シーズンに向けて「スタートミーティング」を行いました。 この日は、笹川星哉監督やコーチ、選手など18人が伊那市西箕輪のサンビレッジに集まり、新シーズンに向け決意を新たにしました。 笹川監督は「みんな頑張って3位という結果を残せたのは素晴らしいが、実際悔しさの方が大きい。プロ意識を持ってひとつひとつの取り組み方を考えてほしい」と選手に呼びかけました。 日本バレーボールの2部リーグに今シーズンから初参戦したVC長野は、終盤の失速で、1部プレミアリーグへの入替え戦進出を逃し3位に終わりました。 「リーグ優勝」という目標達成に向けて、最後まであきらめず一丸となって挑もうと新シーズンのスローガンを「初志」としました。 栗木勇キャプテンは「とにかくリーグ優勝という目標を達成できるように、そこだけを目指して頑張っていきたい」と話していました。 5月頭には1部リーグのチームも参加する大会に出場する予定で、新シーズンに向け動き始めました。

-

フレッシュコンサート

声楽やピアノなどを学ぶ上伊那出身の大学生が演奏を披露するフレッシュコンサートが伊那市の伊那文化会館で26日、開かれました。 コンサートは、音楽家を志す若手の発表の場にしようと保護者などでつくる「若い芽を育てる会」が毎年開いています。 地元出身の、音大や教育学部の音楽専攻の学生11人が演奏を披露しました。

-

伊那に雪 高遠の桜に影響なし

日本の南をすすむ低気圧の影響で伊那地域は明け方に雪が降りました。 雪による交通機関への影響はありませんでした。 26日朝の伊那市高遠町の高遠城址公園です。 桜を管理する桜守の西村一樹さんは、雪による被害がないか公園内を歩いて桜の木を確認していました。 西村さんによりますと、雪は10センチ程積もったということです。 高遠城址公園の公園開きは来月1日に行われることになっています。 長野地方気象台によりますと、あすの未明以降は天気が回復し、気温も平年並みに戻るということです。 尚、雪による伊那地域の交通機関などへの影響はありませんでした。

-

森の作家展 450点ならぶ

麻や綿など天然素材で作った洋服や陶器などを展示した「森の作家展」が26日から伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 この展示会は、伊那市在住の建築家・伊藤一夫さんが企画し友人に声をかけ開きました。 天然素材の洋服や陶器など自然の恵みから生まれる物を中心に展示しています。 会場には、洋服を手掛ける作家2人と陶芸家1人のあわせて3人の作品450点が並んでいます。 このうち伊那市在住の陶芸家・加納直久さんは、釉薬を使わず作品を焼きあげていて、花や料理を活かす器作りを心がけているという事です。 この展示会は、29日水曜日までかんてんぱぱホールで開かれています。

-

健康マージャン教室 受講生が大会

伊那市総合型地域スポーツクラブの健康マージャン教室は、1年間のまとめとなる大会を11日、伊那市保健センターで開きました。 健康マージャン教室のモットーは、「賭け事をしない、たばこを吸わない、お酒を飲まない」です。 40代から80代の男女約40人が、毎月第2第4土曜日に伊那市保健センターに集まりマージャンを楽しんでいます。 大会は、1年間のまとめとして毎年この時期に開かれていて今年で6回目となります。 大会参加者の中には初心者もいてベテランのメンバーからルールを教わりながらゲームを進めていました。 健康マージャン教室は、来年度から、土曜日のほかに火曜日にも開催日を増やし、月3回開かれる事になっています。

-

信濃GS野球教室 児童50人が参加

南箕輪村できょうからキャンプを行っているルートインBCリーグ・信濃グランセローズの選手、コーチによる野球教室が26日大芝屋内運動場で開かれました。 野球教室はグランセローズの地域貢献の一環で毎年キャンプに合わせ行われています。 教室には南箕輪村や伊那市の小学生およそ50人が参加しました。 ウォーミングアップを終えると、子供達は守備やバッティング、キャッチボールの基本を教わりました。 選手の中には、今シーズンから加入した箕輪町出身の漆戸駿投手と、3年目で南箕輪村出身の高井ジュリアン投手の姿もありました。 信濃グランセローズの大芝でのキャンプは27日までです。 公式戦は来月8日に開幕し伊那での試合は4月30日と7月2日に予定されています。

-

旧中村家住宅見学会で意見きく

伊那市が来年度高遠町の観光拠点として整備する旧中村家住宅で、地域住民から住宅の活用について意見を聞く見学会が28日まで開かれています。 旧中村家住宅は、江戸時代中期の特徴をしめす町屋形式の建築物です。 25日は地域住民が訪れ、建物や蔵の収蔵物を見学したり、市の職員から説明を聞いていました。 伊那市は来年度、旧中村家住宅を高遠の周遊観光の拠点施設として整備します。 整備に当たり、観光客や地域住民がより楽しめる施設にするために意見を聞こうと、今回見学会を開きました。 訪れた人は、「窓からの景色がきれいなのでここから桜が見たい」「会食をする機会が多いので、ゆっくり食事ができるとよい」などと話していました。 見学会は28日火曜日までで、時間は午前10時から午後3時までです。

-

葦の会・イーゼル会・クレパス会 合同作品展

伊那市で活動する3つの絵画サークル合同絵画展が伊那市のいなっせで開かれています。 絵画展を開いているのは、葦の会・イーゼル会・クレパス会です。 サークルに所属する22人がこの1年間で制作した近作、66点を展示しています。 3つの会は、伊那市の絵画愛好者でつくるサークルで、伊那市中央の洋画家奥村憲さんが指導しています。 対象をしっかり観て描くことを大切にそれぞれが自由にモチーフを選んで描いています。 色鉛筆画やクレパス画、油彩画など、各サークルの特徴が表れています。 展示会は、交流するとともに1年間の成果を発表しようと開かれました。 葦の会・イーゼル会・クレパス会合同絵画展は28日(火)まで伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

-

古い地名調査発展について考えるシンポジウム

伊那市が平成25年度から27年度にかけて取り組んだ「古い地名調査」の今後の発展について考えるシンポジウムが25日市役所で開かれました。 25日は「古い地名調査をどう発展させるか」と題したシンポジウムが開かれ、伊那谷地名研究会会長の原董さんと西春近公民館館長の唐木孝雄さんが話をしました。 原さんは、「地名の由来を分類し、歴史との関わりを考えたらどうか」と話しました。 唐木さんは、「地名に関わる物語や、見てわかる地図があると子どもや地域を知らない人でもわかりやすいのではないか」と話していました。 伊那市では、平成25年度から27年度にかけて市内全域で古い地名について調査を行い、現在まとめ段階となっています。 調査は82グループ、800人以上が関わり、71のグループが報告書を提出しました。 25日はこれまでの調査のまとめも報告されました。 それによりますと、伊那市の小字の数は明治時代には9,990ありましたが、昭和・平成には8,370まで減少したということです。 また小字名に使われた漢字は「田」が最も多く、およそ1割となる949でした。 このことから伊那市教育委員会の竹松亨さんは「伊那は昔から米どころで、水田がどれだけ大切だったのかが読み取れます」と話していました。 会場には、およそ120人が訪れ、話に耳を傾けていました。

-

伊那北高校 ジョイントコンサート

伊那北高校の音楽部と吹奏楽部によるジョイントコンサートが24日、伊那文化会館で開かれました。 音楽部の合唱班と弦楽班、吹奏楽部の合同演奏会は、毎年この時期に開かれていて、今年で38回目となります。 3年生の引退後、1、2年生のみとなった部が最初の目標とする演奏会だという事です。 合唱班、弦楽班、吹奏楽部それぞれの演奏のあと、最後の合同ステージでは、ミュージカル音楽を演奏しました。 コンサートの模様は4月1日からご覧のチャンネルで放送します。

-

南アルプス里山案内人協会設立へ

長谷地域の魅力を発信する南アルプス里山案内人養成講座修了式とガイド登録認定式が25日、伊那市長谷の気の里ヘルスセンター栃の木で行われました。 来月にはガイド登録認定者を中心とした南アルプス里山案内人協会が設立され活動していく計画です。 南アルプス里山案内人の講座修了者は10人、ガイド登録認定者は9人で出席者に修了証と認定証が手渡されました。 養成講座は伊那市が開いたもので修了者は長谷地域の自然や歴史、文化について話を聞いたり自然体験を重ねてきました。 またガイド登録認定者は講座修了者でさらに専門的な研修を受けた人で一般向けにツアーガイドを行うことができます。 講座では伊那市地域おこし協力隊の小淵幸輝さんが講師を務めてきました。 小淵さんは来月、一般社団法人南アルプス里山案内人協会を設立し養成講座を引き継ぐほかツアーガイドも行うことにしていて、「ガイドに認定された仲間とともに長谷の魅力を発信していきたい。」と話しています。

-

渓流魚の木彫作品展示

箕輪町に渓流魚の木彫り工房を構える柴和彦さんの作品展が、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 イワナやアマゴ・カジカなどの渓流魚が、川の中で泳ぐ様子を表現した木彫りの作品200点が展示されています。 作品を制作しているのは、箕輪町に「工房 渓(たに)の奏(メロディ)」を構える柴和彦さんです。 柴さんは、渓流釣りが趣味で、川の魚の美しさに魅せられ、会社を早期退職し、木彫で作品を作るようになりました。 魚のほかにも、流木を使った花入れなども多く展示されています。v 柴さんの作品展は、29日(水)まで、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

-

箕輪町・南箕輪村の保育園で一斉に卒園式

箕輪町と南箕輪村の保育園で24日、卒園式が一斉に行われました。 このうち南箕輪村の南原保育園では、23人の園児が保育園を巣立ちました。 橋爪喜代子園長から年長園児に卒園証書が手渡されました。 園児たちは卒園証書を受け取ると、保護者の前まで歩いていき、感謝の気持ちを伝えながら証書を渡していました。

-

労災死亡事故受け業者に安全な工事を呼びかけ

国土交通省・天竜川上流河川事務所は、23日に伊那市長谷で発生した労災死亡事故を受け、工事現場で働く元請け業者に安全を呼びかけました。 この日は、駒ヶ根市の天竜川上流河川事務所で「天竜川上流緊急工事安全協議会」が開かれ、工事を受注する30社、およそ60人が出席しました。 事故は、伊那市長谷黒河内で行われている砂防堰堤管理用道路のトンネル工事現場で発生しました。 23日午後1時半頃、現場に設置されたコンクリートを練り混ぜる機器の中からヘルメットと長靴が出てきたことに従業員が気付き、機器内部を捜索したところ、伊那市長谷中尾の山田大作さん41歳が発見されました。 協議会では、作業前に計画書を確認し予測される危険を確認すること、事故の内容について下請け業者にも伝えること、計画通りに作業を行うことなど5項目について、改めて徹底するよう呼びかけていました。 椎葉秀作所長は「安全だと思っている作業でもどんなことが起こるかわからない。危険を予測する想像力を鍛えてほしい」と話していました。 天竜川上流河川事務所では、今後、工事現場の作業の安全性を確認するパトロールを行うことにしています。 事故のあった現場は、現在、警察による捜査などのため作業を中断していて、安全性が確認されてから工事を再開する予定だということです。

-

伊那・高遠と新宿むすぶ内藤家ゆかりの品並ぶ

1600年代から8代に渡り高遠藩の藩主を務め、伊那市高遠町と東京都新宿区との友好提携のきっかけとなった内藤家ゆかりの品々が並ぶ展示会が24日から、伊那市の高遠町歴史博物館で始まりました。 会場には、内藤家ゆかりの品およそ80点が並んでいます。 内藤家は、江戸時代の元禄(げんろく)4年、1691年に、内藤清枚(きよかず)が高遠藩主になってから、廃藩置県になるまで8代に渡って藩主を務めました。 参勤交代で江戸を訪れるため、内藤家は新宿御苑周辺に領地を与えられたことから、現在の交流につながっています。 会場には、当時の参勤交代の様子を描いたおよそ24メートルの巻物や、内藤家が高遠藩の領民に贈った家紋入りの火縄銃や紋付袴などが展示されています。 また、今回初めて、新宿歴史博物館に所蔵されている品も展示されました。 歴史博物館では、「内藤家ゆかりの品々を通じて、伊那市・高遠町と新宿区とのつながりを感じてもらいたい」と話していました。 この展示会は、6月18日まで、伊那市の高遠町歴史博物館で開かれています。 入館料は、一般400円、上伊那地域の小学生から高校生までは無料となっています。

-

ドローンを使ってニホンジカを探す競技

伊那市は、ドローンを使ってニホンジカを探す競技を標高1800mの鹿嶺高原で今年10月に行う計画です。 23日、千葉県の幕張メッセで開かれた記者会見で、白鳥孝伊那市長が事業の概要について発表しました。 ドローンフェスin INA Valleyと題し今年の10月18日から20日までの3日間競技会を開きます。 鹿嶺高原をフィールドにドローンを使ってニホンジカを探します。 また、21日は、高遠さくらホテルでドローンによる貨物輸送のデモンストレーションや講演会、研究発表、パネルディスカッションなどを計画しています。 伊那市では、IoTなどの技術を活かし官民協働による伊那市新産業技術推進協議会を組織しドローン活用やICT教育などの推進を図っています。 今月、3日には長谷地区で買い物弱者支援を目的とした自動運転によるドローンの離着陸の検証実験を行いました。 記者会見では、物流分野でのドローンの実用化に向け伊那市で実験をしている関係機関も出席し、今後の活用の方向性などを話しました。 幕張メッセでは、ドローンの展示会も開かれおよそ150の企業や団体が、新製品や活用例などを発表していました。

1011/(月)