-

郷土食を味わいながら交流

地域住民が郷土食を味わいながら交流する南福地ふれあいの会が8日伊那市富県の南福地公民館で開かれました。 ふれあいの会は南福地社会福祉協議会が開いたもので公民館にはお年寄りから子どもまでおよそ70人が集まりました。 子どもたちに、ふるさとの味を知ってもらおうと10年以上続いている行事です。 会では地元で採れた米を使った五平餅がつくられ集まった子どもたちが、おいしそうにほおばっていました。 また地元のそば打ち名人による打ちたてのそばも振舞われました。 南福地社協の宮下知夫会長は、「今は家庭で五平餅を食べる機会も少なくなってきている。子どもたちに郷土食の味を知ってもらいたい。」と話していました。

-

伊那市民吹奏楽団 第38回定期演奏会

伊那市を中心に活動する伊那市民吹奏楽団の第38回定期演奏会が8日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。 伊那市民吹奏楽団には、上伊那の高校生から50代までのおよそ60人が所属しています。 「いい音楽をしよう」をスローガンに活動していて、演奏会は今回で38回目です。 9月に行われた東海吹奏楽コンクールに3年ぶりに出場し、昭和51年の発足以来初となる銀賞を受賞しました。 演奏会の模様は、12月5日からご覧のチャンネルで放送します。

-

上伊那広域消防本部で一日女性消防体験

上伊那防火管理協会に加盟している事業所で働く女性を対象にした一日消防体験が10日、伊那市の上伊那広域消防本部で行われました。 消防体験には、上伊那防火管理協会に加盟している事業所から27人が参加しました。 15日までの秋の火災予防運動に合わせて、家庭で火を扱うことの多い女性に防火の意識を高めてもらおうと上伊那防火管理協会などが行ったものです。 参加者は、消火器の取り扱い訓練や煙体験などをしました。 火災の時に煙は上の方に行くため、なるべく低い姿勢で壁をつたって歩くようにとアドバイスを受けていました。 15日には、小学生以下の子どもを対象に防火意識の啓発イベントが伊那消防署で開かれます。 上伊那広域消防本部では、秋の火災予防運動期間中に多くの人に防火の意識を高めてもらい、冬の時期の火災を1件でも発生させないように努めてほしいと呼びかけています。

-

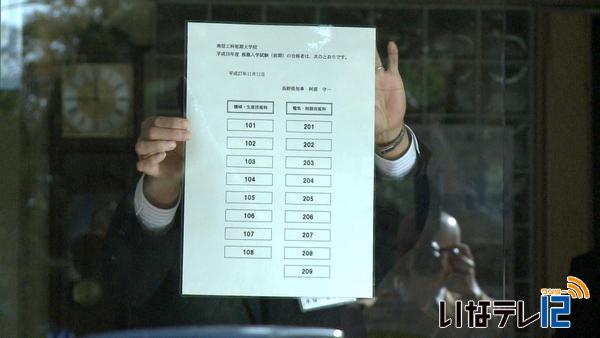

南信工科短大 前期推薦入学は全員が合格

来年4月に開校する県南信工科短期大学校の前期推薦入試合格発表が11日行われ受験した17人全員が合格しました。 午前9時に来年4月から南信工科短大となる伊那技術専門校の玄関に合格者の番号が張り出されたほか同じ時間にホームページでも公表されました。 合格したのは機械・生産技術科8人、電気・制御技術科9人の合わせて17人で受験者全員が合格しました。 南信工科短大は来年の開校を目指し現在建設工事が進められています。 後期推薦入試は12月19日に予定されています。

-

東春近小学校4年生がりんごの収穫

伊那市の東春近小学校の4年生は、近くの伊藤一路さんの果樹園でりんごの収穫作業を11日行いました。 11日は東春近小の4年生58人がりんごを収穫しました。 東春近小では毎年4年生が伊藤さんの果樹園でりんご学習を行っていて、今年度は摘果や葉摘み作業に取り組みました。 収穫はその集大成で、児童は色づいたリンゴを選んでもいでいました。

-

長谷中学校で給食の時間にサラダバー

伊那市内全ての小中学校では食や農に接し大切さを実感する「暮らしの中の食」事業が進められています。 長谷中学校では生徒が育てた野菜を使ったサラダバーが10日、給食で提供されました。 長谷中学校では、伊那市教育委員会が進める食育事業の一環で学校の畑で野菜を栽培しています。 栽培されている野菜は、すべて無農薬でレタスに大根、ニンジンなどを収穫しました。 収穫した野菜で調理実習が行われ、生徒たちは分担して、大根を千切りにしたりレタスをちぎったりしていました。 また、ドレッシングもすべて手作りです。 玉ねぎやニンジンなどを使ったオニオンドレッシングなど5種類です。 ランチルームには、1年生が調理した野菜が並び生徒たちが、味わっていました。 伊那市教育員会では今年度、自分たちが育てたものを味わう「暮らしの中の食」事業に力を入れています。 長谷中学校では今後、9月に蒔いた野沢菜を収穫し、漬物にするということです。

-

モバイルカリング手法で鹿を捕獲 説明会

エサを撒いて鹿をおびき寄せ、車から鉄砲で撃つ手法「モバイルカリング」の現地説明会が10日、伊那市長谷で開かれました。 この日は、中部森林管理局の職員や長谷猟友会の会員などが伊那市長谷浦の国有林で、モバイルカリングによる鹿捕獲の説明会を開きました。 モバイルカリングは、エサを撒く班・林道のゲートを規制する班・捕獲する班・回収する班の4つの班で役割を分担して行います。 草を乾燥させて作ったエサにしょうゆを塗り、鹿をおびき寄せます。 車にハンターが乗り、鹿を撃って捕獲します。 一般的にくくり罠を使った捕獲が効果的と言われていますが、くくり罠には他の動物がかかることもあり、モバイルカリングは効率的に鹿を捕獲することができるメリットがあります。 中部森林管理局では4日から6日にかけて、この方法で4頭捕獲したということです。 中部森林管理局では、地域の農林業関係者と連携を図りながら、様々な捕獲技術を効果的に組み合わせることで、鹿の捕獲に繋げていきたいとしています。

-

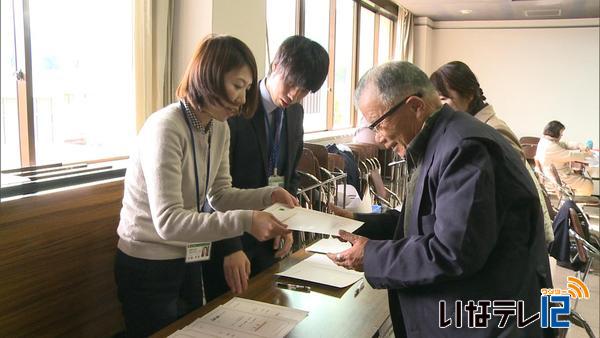

マイナンバー制度 専用窓口設置

国民に12桁の番号割り当てるマイナンバー制度で、伊那市は、12月から通知カードの引き渡しや相談などを受け付ける専用窓口を設置します。 伊那市役所の市民課にはマイナンバーに関する問い合わせが寄せられています。 通知カードは配達時に不在だった場合は郵便局で1週間保管し、期間が過ぎると各市町村で受け取ることができます。 伊那市では通知カードを受け取れなかった人への引き渡しや相談などを行う窓口を12月から設置します。 仕事などで都合がつかない人にも利用できるよう12月のすべての日曜日も窓口を開設するということです。 全国的にマイナンバー制度に便乗した詐欺も多発していることから伊那市では注意を呼びかけています。 伊那郵便局によりますと、通知カードは5日に届いたということで、今月中に配達したいとしています。

-

御射山社史跡で新たに礎石見つかる

南箕輪村神子柴の御射山社史跡で8日、現地調査が行われ鳥居の柱を支える土台の石が新たに見つかりました。 調査は地元有志でつくる神子柴の文化歴史遺産を伝える会が行ったものでおよそ20人が参加しました。 春日街道沿いにある御射山社史跡には碑が建立されているほか鳥居の柱の土台となる石があります。 御射山社は809年に建てられ人々の信仰を集めていましたが1585年の大地震で倒壊したとされています。 鳥居の柱の土台となる石は6基あるとされていてこれまでに確認されていた3基のほかに、今回の調査であらたに2基が見つかりました。 伝える会では「今回の発見は御射山社の歴史を知るうえで貴重な資料となる。」と話していました。 御射山社で行われていた御射山祭は山の神に感謝する諏訪神社の神事で神子柴では今も毎年8月26日に行われているということです。

-

箕輪町の福祉施設合同音楽会

箕輪町内の福祉施設合同の音楽会が10日、町文化センターで開かれました。 音楽会には、町内にあるデイサービスやデイケアなど、8つの事業所からおよそ170人が参加しました。 町内の福祉施設でつくる箕輪町福祉施設事業所連絡会が、利用者や職員同士の交流の場を設けようと開いたもので、隔年で行われています。 利用者が輪になり、童謡や歌謡曲などを披露しました。 中には小道具を使ったり、手話を交えて発表する施設もありました。 連絡会では、「利用者や職員が顔を合わせ、楽しめる場を作っていきたい」と話していました。

-

伊那インター工業団地 すべて売却へ

伊那市議会臨時議会が9日開かれ、伊那インター工業団地の一部を売却する議案が提出され、可決されました。 これで、伊那市が所有する伊那インター工業団地はすべて売却となりました。 9日伊那市役所で開かれた臨時議会で、伊那インター工業団地の土地の売却に関する議案が提出され、全会一致で可決されました。 面積はおよそ1万9,000㎡で、辰野町の菓子製造業米(べい)玉堂(ぎょくどう)食品株式会社に、およそ2億3千900万円で売却されます。 米玉堂食品では、新たに工場を建設する計画で、平成30年5月の操業開始を予定しています。 作業の効率化や品質向上を図るもので、10人程度の新規雇用を見込んでいるということです。 これで、伊那インター工業団地の造成済み産業用地はすべて売却となりました。 残りの伊那市土地開発公社から引き継いだ産業用地は4団地6区画となっています。

-

伊那市で300戸停電 倒木で一時通行止め

9日午前6時50分頃、伊那市のおよそ300戸で停電が発生しました。 停電は倒木によるもので、市道野底手良線が一時通行止めとなりました。 中部電力伊那営業所によりますと、停電があったのは伊那市手良、福島、上牧、野底の一部およそ300戸です。 停電はおよそ50分後の、午前7時42分に復旧しました。 原因は伊那市手良の市道野底手良線で倒木があったためです。 これによるけが人はいませんでした。 この影響で、市道野底手良線が午前9時20分までのおよそ3時間にわたり全面通行止めとなりました。 伊那市によりますと、倒木したのはアカマツで、木は枯れていたということです。

-

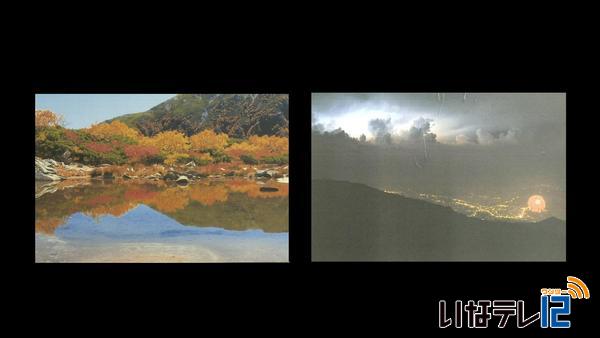

西駒山荘絵はがき素材コンテストで6作品が選ばれる

伊那市観光株式会社が運営している中央アルプス西駒山荘の絵はがき素材コンテスト審査会が9日伊那市役所で行われ6つの作品が選ばれました。 選ばれた作品は駒ヶ根市、太田秀男さんの「濃ヶ池に映る紅葉と伊那前岳の尾根」 愛知県の宮下民樹さんの「花火と雷光」

-

「親孝行の讃歌」作文コンクール

両親への感謝の気持ちを綴った「親孝行の讃歌」作文コンクールで西春近南小学校3年の千島葵さんが最優秀賞を受賞しました。 9日伊那市長谷の仙流荘で表彰式が行われ千島さんをはじめ入賞した小中学生や一般に賞状が贈られました。 作文コンクールは長谷に伝わる民話「孝行猿」にちなんで行われているものです。 全国から一般の部に394点、小中学生の部に598点の応募がありました。 小中学生の部で最優秀賞を受賞した千島さんの作文は山小屋で働く父親について書いたものです。 また一般の部では大阪の77歳の男性が最優秀賞を受賞しています。 今回集まった作文のうち入賞作品をまとめた冊子が長谷公民館で1冊300円で販売されています。

-

農家の意見を市政に反映へ

伊那市農業委員会は9日、農家の意見が今後の市政に反映されるよう、白鳥孝伊那市長に農業施策に関する建議書を提出しました。 9日は伊那市役所で伊那市農業委員会の田中哲雄会長が白鳥市長に建議書を提出しました。 内容は伊那市の農業振興、有害鳥獣対策、遊休農地対策の3項目となっています。 農業振興では後継者・担い手対策や6次産業化の推進などをあげています。 また有害鳥獣対策では防護柵の設置と維持管理、遊休農地対策では市農業振興センターの活動強化などを要望しています。 白鳥市長は「農業は重要な産業。真摯に受け止め市政に反映させていきたい。」と話していました。

-

炭撒きで松くい虫被害防止に期待

炭を撒いて土壌改良を行いマツに抵抗力をつけることで松くい虫被害を防ぐ取り組みが南箕輪村神子柴で行われています。 去年炭を撒いたマツは被害にあっていないことが9日確認され関係者は効果に期待を寄せています。 9日は南箕輪村の神子柴区共有財産組合が管理している林で炭を撒く作業が行われました。 組合員はマツのまわりを掘ったあと炭を撒き土と混ぜ合わせていました。 これによりマツに抵抗力がつき病気になりにくくなるということです。 去年炭を撒いたマツは12本で目印としてピンクのヒモが付けられ全て松くい虫被害は確認されませんでした。 炭撒きに関してアドバイスした信州大学農学部の加藤正人教授は「土壌改良によって木が元気になり抵抗力が増す。まだ1年なので効果があると断言はできないがその傾向はでてきている。」と話していました。 一方近くのマツでも撒かれていないものは枯れてしまい伐採する目印の黄色のヒモが付けられていました。 また周りには既に伐採されたあとの切り株も残されていました。 今年はおよそ10本のマツに2年目を意味する2本のピンクのヒモがつけられ組合では今後まわりのマツと比較しながらその効果についてさらに検証を進めていくことにしています。

-

小中学校特別支援学級・養護学校の児童生徒の作品展

上伊那の小中学校の特別支援学級と養護学校に通う子ども達の作品展が、伊那市のいなっせで開かれています。 会場には、子ども達が授業で作った作品およそ620点が並んでいます。 作品展は、児童や生徒の活動の発表の場として、また地域の人に障害者に対する理解を深めてもらおうと毎年開かれています。 水彩画や書道作品の他、木工や手芸などの作品もあります。 関係者は「一人ひとり一生懸命作った作品。味わい深さや温かさを感じてもらいたい」と話していました。 上伊那の小中学校特別支援学級と養護学校に通う子どもたちの作品展は、10日(火)まで、伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

-

箕輪町消防団 秋の火災予防運動パレード

9日から始まる秋の全国火災予防運動に合わせて、1日、箕輪町消防団がパレードを行いました。 この日は、箕輪町消防団の各分団長などが消防車両に乗り、火災予防を呼びかけるパレードを行いました。 今年の統一標語は、 「無防備な 心に火災が かくれんぼ」です。 上伊那広域消防本部によりますと、今年に入って組合管内では68件の火災が発生しているということです。 箕輪町内では7日現在で10件の火災が発生しています。 町消防団では、寒くなる季節はストーブなどの近くに燃えやすい物を置かないことや、火の消し忘れに注意することなどを呼びかけています。

-

信大農学部 中原寮祭

南箕輪村の信州大学農学部の学生寮、中原寮の寮祭の一般公開が25日行われました。 中原寮祭は、お世話になっている地域の人たちに楽しんでもらおうと毎年この時期に寮祭を行っています。 中原寮祭の名物となっているのが豚の丸焼きで24日の夜10時から焼きはじめ、25日は訪れた人たちに振る舞われました。 また、学生たちの手作りのトムヤムクンやお汁粉なども提供されました。 会場には、長さおよそ10メートルの流しそうめんも用意され、学生が2階の炊事場からそうめんを流し訪れた人たちに好評でした。 寮祭実行委員長の岩田誠さんは「今年も多くの人たちに来ていただき、うれしく思っている」と話していました。

-

直江津遭難を語り継ぐ 座談会

1942年昭和17年に当時の中箕輪国民学校の児童が犠牲になった直江津遭難。 遭難の記憶を語り継ごうと箕輪町郷土博物館で8日、座談会が開かれました。 座談会は、現在開催中の直江津遭難の特別展に合わせて開かれたものです。 直江津遭難は修学旅行で新潟県直江津を訪れていた児童5人が高波にさらわれ命を落としたものです。 毎年事故があった9月13日に、中部小学校に建立されている碑の前で当時の同級生や児童が慰霊をしています。 8日は、同級生9人が当時の体験などを語りました。 「防波堤まで駈足をしないでゆっくり歩いていれば事故はなかった」「宿に帰っても波の音が聞こえ、とても悲しい想いで一夜を過ごした」などと当時を振り返りました。 直江津遭難から今年で73年、同級生たちは「生きている限りは慰霊を続けていきたい」「事故があって仲間との絆がより深まった」などと話していました。 当時の新聞や日記などを並べた特別展は、今月15日まで開かれています。

-

仲仙寺の紅葉見頃

8日は立冬、暦の上では冬となります。 伊那市西箕輪の仲仙寺では紅葉が見ごろを迎えています。 8日の伊那地域は朝から雨となりました。 伊那地域の最低気温は平年より8.5度高い10.7度で10月上旬並みの暖かい朝となりました。 日中の最高気温は12.3度でした。 長野地方気象台によりますと水曜日頃から天気が回復し気温も平年並みになると予想しています。 仲仙寺の紅葉は、15日頃まで楽しめるということです。

-

長野日報社主催 松本山雅サッカー教室

長野日報社主催のサッカー教室が7日、箕輪町のながたドームで開かれました。 上伊那を中心に、保育園児から小学3年生までの子どもおよそ50人が参加しました。 松本山雅FCサッカースクールのコーチ2人が指導にあたりました。 松本山雅のスポンサーとなっている長野日報社が、サッカーの楽しさを知ってもらおうと開いているもので、今年で3回目です。 教室では、ドリブルやシュートを練習するミニゲームが行われ、子供たちが楽しんでいました。 長野日報社では、「この教室をきっかけにスポーツに親しんでもらい、伊那谷からJリーガーがでるよう頑張ってほしい」と話していました。

-

新ブランド牛乳 酪農家のおもてなし 発売

上伊那の若手酪農家などでつくる上伊那地域酪農協議会は、上伊那産の生乳を含む牛乳「酪農家のおもてなし」の販売を始めました。 3日は、新発売発表会が、伊那市西箕輪のみはらしファームで開かれました。 牛乳は、1リットル入り255円です。(メーカー希望小売価格) 今年6月から7月にかけてパッケージのデザインを募集し、236件の応募の中から宮田村の菅沼正貴さんのものが採用されました。 協議会では、県内でも有数の酪農地帯でもある上伊那の若手酪農家達が将来にわたり意欲的に生乳を生産できるようにしようと企画したものです。 現在は、上伊那産の生乳を含む県産生乳100%となっていますが、将来的には100%上伊那産にしていきたいとしています。 牛乳は、ニシザワ食彩館やJA上伊那の直売所などで販売しています。

-

松島区で火伏の神の例大祭

火伏の神秋葉三尺坊と深澤鎮火大神の例大祭が、3日、箕輪町松島の深沢公園で行われました。 箕輪町松島の松島王墓がある深沢公園内には、古墳を挟んで北に秋葉三尺坊が南に深澤鎮火大神がそれぞれ祀られていて、この信仰には300年近い歴史があります。 3日は、区の関係者や消防団などおよそ100人が集まり、神事と仏式の法要で地域の安全を願いました。 松島区によりますと、150年ほど前までは一緒に祀られていたということですが、明治の神仏分離令により別々の場所に祀られるようになり、その後地域での秋葉信仰は衰退していったということです。 しかし、大正5年に松島区で住宅500棟が焼ける大火が起き、秋葉様の祟りだと恐れた住民は公園内にお堂を建立しました。 以降、11月3日に例大祭を行っているということです。 神事のあとは、秋葉三尺坊が祀られているお堂に移動し、仏式の法要で安全を祈願しました。 松島区では、「区内の安全はもちろん、箕輪町全体で大きな火事がないことを願っています」と話していました。

-

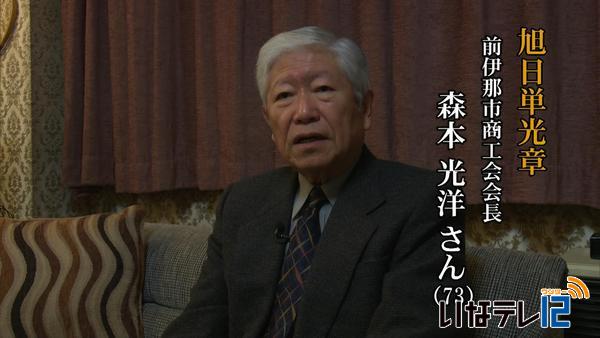

秋の叙勲 前伊那市商工会会長 森本光洋さん喜びの声

秋の叙勲、中小企業振興功労で旭日単光章を受章した 伊那市高遠町の前の伊那市商工会会長、森本光洋さんの喜びの声をお伝えします。 「こういう受賞の機会を得られたということは嬉しいことです」 伊那市高遠町の森本光洋さん73歳。 森本さんは、高遠町の商店街にある創業80年の衣料品販売店 森本洋品店の代表を務めています。 平成13年から高遠町商工会会長と合併後の伊那市商工会会長を合わせて5期14年務め、今年の5月に退任しました。 森本さんは「いち早く準備会・委員会等を立ち上げて商工会の合併に進めていった。そのことが大きな出来事でした。 西春近商工会・長谷村商工会が協力的・積極的でこの合併がうまくいった。 合併のお手本的な形でできた」と話します。 合併後、一番目標としていたことは「連帯感」だったということです。 森本さんは「どうやって連帯感を持つか、親しくなれるか、このことに一番力を入れました。」と話します。 商工会を次の役員に引き継いだ今、「地域の活性化に貢献すること」を一番に期待しているということです。 森本さんは「商工会に対する地域の期待とかはあると思うし、それは変わらないと思う。 地域の活性化に貢献するということは大切なことでしょうね」と話していました。

-

運動あそび10周年記念イベント 南箕輪村が開催

親子で楽しむ運動あそびのイベントが、3日、南箕輪小学校体育館で開かれました。 運動あそびは、走る・飛ぶ・投げるなどの運動要素を幼児期から日常生活に取り込み、心と体の成長を促すものです。 イベントは、運動あそびを導入して10周年がたったことを記念して村が企画したもので、親子130組およそ300人が集まりました。 40年間にわたり運動がもたらす効果について研究している松本短期大学の栁澤秋孝名誉教授の他、南箕輪村の運動保育士金井仁美さんが講師を務め「家庭でできる運動あそび」を紹介しました。 村によりますと、運動あそびを取り入れてから子ども達の基礎体力が向上している傾向にあるということです。 村では、「子どもの体力向上はもちろん、親子の絆がより一層深まればうれしい」と話していました。

-

婚活を応援 サポーター養成講習会

結婚相手をみつけるための積極的な活動「婚活」を支援するボランティアの講習会が、7日、伊那市で開かれ、新たに24の個人と団体が認定されました。 講習会には、伊那市を中心に24人の個人と団体が出席しました。 県では、少子化による人口減少を食い止めようと、平成25年度から「ながの出会い応援プロジェクト事業」を進めています。 結婚を希望する人の出会いの相談や仲介などを行う「婚活サポーター」を養成しています。 県内では399人の個人と134の団体が登録していて、これまでに31組が結婚したということです。(11月1日現在) 講習会は、年に3回開かれていますが、上伊那では初めてです。 7日は、須坂市で結婚相談などを専門に行う会社を経営している滝沢ゆきこさんが、サポーターとして必要な基礎知識について話しをしました。 サポーターとしての心がけとして、「親切と余計なお世話の境界線を意識する」「聞き上手を意識した言葉がけで相手との信頼関係を築く」などと話していました。 終了後には、参加者に認定証が手渡されました。 県によりますと、昭和57年に3割近かった見合い結婚の割合は、現在では5%ほどだということです。

-

耐震化に関する個別相談会

長野県と伊那市は、住宅などの耐震化に関する個別相談会を、7日、伊那市と宮田村の住民を対象に開きました。 相談会は、住宅や建物の耐震化促進を目的に、上伊那各地で開かれているものです。 昭和56年に建築基準法が大きく変わり、それ以前に建てられた建物は耐震性が不足している可能性があります。 しかし、国が平成25年度に行った調査によりますと、上伊那地域の耐震化率は77.2%にとどまっているということです。 個別相談会は、次回15日日曜日に箕輪町、辰野町、南箕輪村の住民を対象に開かれます。 また、7日は地震発生時の避難と応急危険度判定についての勉強会が同時開催されました。 行政と建築士会との連携について現状を知ってもらおうと、県建築士会上伊那支部が開いたものです。 建築士会上伊那支部では、災害時に避難施設の安全性を判断する応援協定を、各市町村と結んでいます。 小林義美副支部長は、上伊那の応急危険度判定士の現状について、「各市町村で十分な人数がいない。特に伊那市は、高遠、長谷在住の判定士がおらず、有事の際に対応できない可能性がある」と話していました。 上伊那支部では、判定士の育成と初動行動マニュアルの周知・徹底を進めていきたいとしています。

-

つくしんぼ保育園 恒例のシクラメン販売

伊那市のつくしんぼ保育園に通う園児の保護者と職員は、恒例のシクラメンの販売を、7日と8日の2日間行っています。 ニシザワ双葉食彩館とみはらしファームで1鉢1,300円で販売しています。 保育園の運営資金にあてようと毎年行っていて、今年で18年目です。 ある保護者は、「市場価格より安価なので多くの人に購入してもらいたい」と話していました。 販売は、8日も行われます。

-

長野県縦断駅伝 上伊那チーム結団式

14日と15日に行われる第64回長野県縦断駅伝の上伊那チームの結団式が6日、伊那市役所で行われました。 6日は選手やスタッフなどが集まり、結団式が行われました。 長野県縦断駅伝は、長野市から飯田市までの22区間、217.5キロをタスキでつなぎます。 去年上伊那チームは9年ぶり34回目の優勝を果たしました。 今年の上伊那チームは29人中大学生以下が13人と若いチームとなっています。 大会では、ここ10年間連覇をしたチームはありません。 丸山信一監督は、「バランスが取れた非常にいいチーム。記録にこだわり連覇を目指したい」と意気込んでいます。 団結式にかけつけた関係者は、「優勝して地域に大きな感動を与えてほしい」「上伊那の団結力を示してほしい」などと激励していました。 式の最後には、全員でかつ丼を食べ、士気を高めました。 伊那の中継点は、長野ダイハツ販売伊那店前で、15日の午前10時30分ころ通過予定です。

811/(土)