-

箕輪町で20年ぶりにタイムカプセル掘り起こし

箕輪町で地域おこし活動を行っている箕輪まちづくり同友会は、20年前に埋めたタイムカプセルを、3日、掘り起こしました。 3日は、当時と今の役員の他、タイムカプセルに手紙を入れた人など20人ほどが集まり、20年前に埋めたタイムカプセルを掘り起こしました。 みのわ天竜公園の一角には、「現代より未来へ」と記された石碑があり、20年後と100年後に開封する2種類のタイムカプセルが埋められています。 平成7年に町発足40周年記念イベントとして同友会が企画し、町内全ての保育園児と小学生の他、希望者が将来の夢や未来の自分にあてた手紙を書きました。 掘り始めてから30分、タイムカプセルがでてきました。 掘り起こしたタイムカプセルの中身は、本人に郵送される他、寄せ書きなどは役場に展示されることになっています。 また、今回新たに20年後の2035年に開封するタイムカプセルを埋めました。

-

有機質偽装肥料 上伊那にも

秋田市の肥料メーカーが有機質の原料の割合を偽って製造した肥料を長野県などの農家に供給していた問題で、上伊那でもその一部が流通していたことがわかりました。 安全性に問題はないものの、JA全農長野では「有機農産物」などと表示せずに通常の農産物として出荷するよう農家に呼びかけています。 上伊那地域でもこの肥料の一部が流通していたことがわかりました。 問題の肥料を製造したのは秋田市の肥料メーカー「太平物産」で、JA全農が先月上旬、仕入れた肥料を分析したところ、表示と成分が異なることが分かったということです。 このメーカーが製造した726種類の肥料を調べたところ93%にあたる678種類で袋やチラシに記載された有機質の原料が含まれていなかったり足りなかったりしたということです。 JA上伊那によりますと、取り扱っているのはこのうちの4種類で、150人ほどが購入しているということですが、主な肥料として使用している可能性は少なく影響もほとんどないと見ています。 JAでは、購入した人は把握しているので、全員に今回の件を通知したいとしています。

-

統合で最後の感謝祭

来年4月に高遠第1保育園に統合され閉園となる高遠第4保育園で地域のお年寄りたちを招いた感謝祭が6日に行われ、参加者からは、閉園を惜しむ声も聞かれました。 感謝祭は毎年地域の人を招いて行われていますが、閉園のため今回が最後です。 園児たちが訪れた人の手を引き、展示物を案内しました。 園舎南側には、森が広がっていて栗の木がシンボルツリーになっています。 その栗を題材にした作品や拾ったどんぐりなどを使ったリースもありました。 園児たちは写真の説明をしたり、あやとりで遊びました。 第4保育園には、主に高遠町の河南地区から年長8人、年中18人、年小7人、未満児12人の合わせて45人が通っています。 開園は昭和53年1月で、40年近くになります。 建物が老朽化しているため近くの第1保育園と来年4月に統合するもので、第1保育園は、移転新築を視野に検討が進められています。 作品展を見たあとは、園児が歌や出し物で日ごろの感謝を伝えました。 夕方には、保護者も参加して手作りろうそくに点火しました。 園舎には、あたたかな光がともっていました。

-

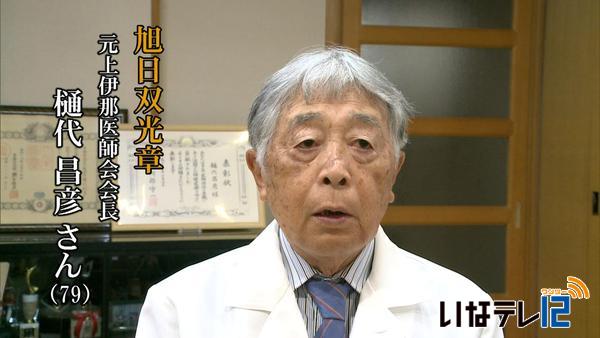

秋の叙勲 元上伊那医師会会長 樋代昌彦さん喜びの声

秋の叙勲が発表され伊那ケーブルテレビ放送エリア内からは3人が受章しました。 6日は保健衛生功労で旭日双光章を受章した伊那市の元上伊那医師会会長、樋代昌彦さんの喜びの声をお伝えします。 伊那市坂下の樋代昌彦さん79歳。 樋代さんは伊那北高校卒業後、日本大学医学部に進学。 卒業後は信州大学の勤務医となり後に樋代内科医院を開業。 平成8年から4期8年上伊那医師会会長を務めその間、今の伊那中央病院建設に尽力しました。 樋代さんは「伊那中央病院と診療所の病診連携が機能している。」と話します。 また上伊那医師会付属准看護学院では准看護師の養成に力を入れてきました。 今も現役医師の樋代さんは「高齢化社会となった今お年寄りの健康を守るために行政、病院、診療所、福祉関係の連携が必要だ。」と話していました。

-

堀澄子さんがふるさと高遠町に宮田学長の作品 寄贈

伊那市高遠町出身で神奈川県在住の堀澄子さんは、故郷の高遠町に、東京芸術大学学長の宮田亮平さんの作品を寄贈しました。 5日は、堀さんが伊那市役所を訪れ、作品の贈呈式が行われました。 信州高遠美術館に寄贈された作品は、堀さんと交流がある東京芸術大学の現学長の宮田亮平さんの工芸作品です。 材料は銅や真鍮などで、シュプリンゲン・飛躍と名付けられています。 堀さんの母親・みさをさんは、東京芸術大学初代学長の伊澤修二のいとこにあたり、堀さんは、縁のある伊那市に作品を寄贈することにしました。 宮田学長に、伊那市に贈るために作品を制作してもらったということです。 宮田さんの作品は、信州高遠美術館に展示されます。

-

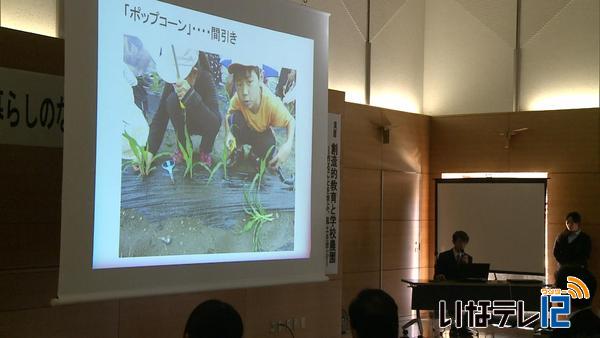

「暮らしのなかの食」実践発表

伊那市が今年度から本格的に取り組んでいる「暮らしのなかの食」事業について、市内の小中学校が今年度の取り組みの成果や課題を4日発表しました。 伊那市は、学校生活の中に農業体験を取り入れる食育事業「暮らしのなかの食」を今年度から市内すべての小中学校で実施しています。 4日は代表の5校が今年度の取り組み状況や課題などを発表しました。 このうち高遠北小学校では、全校で高遠そば作りに取り組んでいて、大豆や辛味大根、そばの栽培を行っています。 教諭は、「農地を教室からできる限り近くし、育っていく食物を毎日見ることで、食物への愛着がわき、いただくという心が育っていると感じる」と話していました。

-

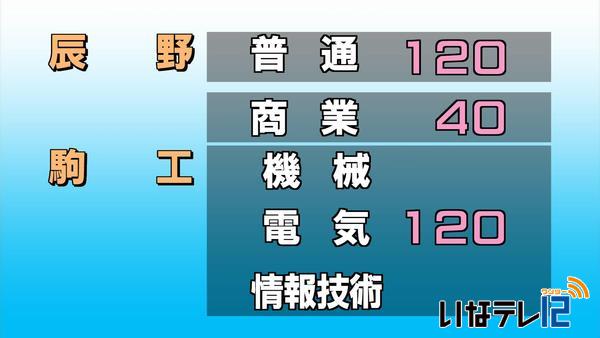

来年度の公立高校生徒募集定員公表

長野県教育委員会は、来年度の公立高校の生徒募集定員を、5日に公表しました。 伊那市や伊南地域の卒業予定者数増に伴い、赤穂高校の定員が1学級40人増えて普通科160人の募集となっています。 それでは、上伊那の状況をお伝えします。 辰野高校は普通科120人、商業科40人の募集です。 上伊那農業高校は、生産環境、園芸科学、生物科学、緑地創造、それぞれ40人の募集です。 高遠高校は、普通科120人の募集。 伊那北高校は、普通科200人、理数科40人の募集です。 伊那弥生ヶ丘高校は、普通科240人の募集です。 赤穂高校は、普通科160人、商業科80人の募集です。 駒ヶ根工業高校は、機械、電気、情報技術の3つの学科一括で、120人の募集となっています。 箕輪進修高校です。 普通科Ⅰ部・Ⅱ部合わせて80人、Ⅲ部は40人、工業科Ⅰ部は40人です。 なお、選抜試験は前期が来年2月9日に、後期が3月9日に行われる予定です。

-

来春開校 南信工科短大推薦入試

来年4月に開校する南信工科短期大学校の推薦入学試験が、5日、伊那市のいなっせで行われました。 控室では、1期生を目指す高校生が、担当者から説明を受けたり、参考書を読むなどしていました。 この日は、機械・生産技術科と電気・制御技術科の前期推薦入試が行われました。 前期には、高校の学校長の推薦を受けた中南信を中心とする高校生17人が受験しました。 工業科だけでなく、普通科からの志望もあるということです。 試験は、面接と面接試問で行われました。 前期推薦入試の合格発表は、11日を予定しています。 後期推薦入試は、12月19日、前期一般入試は、来年2月5日、後期一般入試は、3月17日を予定しています。 なお、南信工科短大では、来月5日に、短大予定地の伊那技術専門校で、入試説明会を開きます。

-

信大ジョナゴールドのりんごジュース販売開始

南箕輪村の信州大学農学部の学生が栽培したりんご・ジョナゴールドのジュースの販売が、5日から始まりました。 信州大学農学部の生産品販売所には、先月23日に学生が実習で収穫したしぼりたてのりんごのジュースが並んでいます。 りんごジュースは、食料生産科の2年生が実習の一環で栽培しました。 1000ミリリットル入りで1本450円です。 ジョナゴールド100%のジュースは珍しく、1か月ほどで売り切れてしまうということです。

-

福島の果樹農家佐藤さん あんぽ柿の加工始める

東日本大震災で被災し福島県から伊那市に自主避難した果樹農家・佐藤浩信さん一家は、現在、福島伝統の技法でつくられる干し柿「あんぽ柿」の加工作業に追われています。 主に作業に当たっているのは、佐藤浩信さんの3男の幸樹(こうき)さんです。 使用する柿は、下伊那地域や山梨県から仕入れました。 今年は4トンほどを加工します。 へたを取る機械や、皮をむく機械は、新たに購入しました。 佐藤さんは、福島第一原発の事故により福島の果物が売れなくなることを見越して、伊那市西箕輪に移り住み、農場を借りて果樹を栽培しています。 今年からは、新たに建設した加工場であんぽ柿の製造を本格的に始めました。 皮をむいた柿は、ロープに結わえて台車につるします。 これをいったん、硫黄で燻蒸するのがあんぽ柿の特徴です。 燻蒸することにより、柿の色が鮮やかに残るほか、殺菌・酸化防止作用もあるということです。 燻蒸したあと、湿度を管理しながら3週間ほど干すと、あんぽ柿が完成するということです。 福島県で伝統的につくられてきたあんぽ柿の技法を残していきたいという思いもあります。 あんぽ柿の加工作業は、リンゴの収穫時期と重なるため、この時期は深夜まで作業を行うということです。 あんぽ柿の皮むき作業は、来週いっぱいまで続き、出荷は20日ごろから始まります。

-

南箕輪村南部小学校 どんぐりから育てた苗木を植樹

南箕輪村の南部小学校の4年生は、1年生の時に拾ったどんぐりから育てた苗木を、5日、大芝高原みんなの森に植えました。 4年生34人がみんなの森で植樹を行いました。 苗木は1年生の時にここで拾ったどんぐりを発芽させたもので、1年間育てたものを信大農学部に預けました。 3年経って70センチから1メートルほどに成長し、この日40本を植樹しました。 大芝高原のみんなの森の一部は、松くい虫対策などで針葉樹から広葉樹への樹種転換が進められています。 その活動を子供たちにも体験してもらおうと4年前から毎年ドングリ拾いを行っていて、今回初めて植樹が行われました。 この日は、信大農学部の小林元准教授や、ボランティアで環境整備を行っている大芝高原親林自然保護の会のメンバーが指導しました。 この日植えたコナラやクヌギは8年ほどで7~8メートルほどに成長するという事です。

-

秋の叙勲① 前箕輪町長 平澤豊満さんの喜びの声

秋の叙勲が発表され、伊那ケーブルテレビ放送エリア内からは3人が受章しました。 5日は、地方自治功労で旭日双光章を受章した、箕輪町の前の町長、平澤豊満さんの喜びの声をお伝えします。 平澤さんは、今回の受章について「町民、議会、町の職員の皆さんの理解とご協力のもとに成しえた事。改めて皆さんに感謝し、町の皆さんを代表して私が受章すると考えている」と話します。 箕輪町沢の平澤豊満さん74歳。 平澤さんは諏訪清陵高校卒業後、慶應義塾大学法学部に進学。卒業後は、現在のセイコーエプソンに入社し専務取締役などを務めました。 平成14年11月に箕輪町長に初当選し、平成26年11月まで3期12年務めました。 就任中で特に印象に残っている事は、平成18年の豪雨災害とセーフコミュニティーの認証取得だという事です。 平澤さんは「あの災害の現場を見て私の任務は町民の皆さんの生命、財産を守る事、ここにかなりの重点を置かなければならないと思った。その点でセーフコミュニティは安全安心のまちづくりのための予防運動で、町の実態ともフィットしていると思った。今はその取り組みが花開いてきていると思う」と話します。 現在は月に3回ほど母校の慶應義塾大学に通い文学を学んでいます。 「大学の聴講生として孫みたいな皆さんと一緒に講義をきいている。生きる力を生み出し、生涯現役でいたい」と話していました。

-

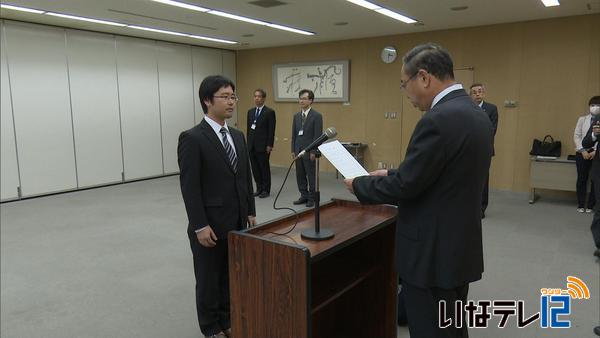

伊那市表彰式典

文化の日の3日、教育や社会福祉などで功績のあった個人や団体を表彰する式典が、各地で行われました。 このうち、伊那市では8人の個人と1団体が表彰されました。 寄付功労に2人、教育文化功労に2人、産業功労に1団体、社会福祉功労に1人、交通安全功労に1人、善行功労に2人です。 白鳥孝市長は、「それぞれの立場で益々の活躍を願うと同時に、伊那市の発展に向け助言を賜りたい」と式辞を述べました。 受賞者を代表して、伊那市体育指導委員を14年務めるなど社会体育の振興に尽力した阿部凱人さんは、「これまで活動できたのはまわりの支援と家族の協力のお陰。市民が健康で安心、安全に生活できるよう、努力していきたい」と、感謝と今後の決意を述べました。

-

自治体担当者が橋梁点検の方法学ぶ

3年前に起きた笹子トンネル事故を受け橋やトンネル、歩道橋は5年毎に点検する事が義務付けられました。4日は、市町村の担当者が橋の点検方法について国交省の職員から学びました。 講習会は飯田国道事務所が開催したもので、上下伊那や木曽地域の市町村担当者50人余りが参加しました。 3年前に起きた笹子トンネル事故を受け、橋梁やトンネル、歩道橋などは、昨年度から道路管理者が5年毎に点検する事が義務付けられています。 これを受け、飯田国道事務所は、市町村担当者の点検技術の向上を目的に、上伊那で初めて講習会を開きました。 参加した自治体の担当者はハンマーを使い音の違いによる損傷個所の見分け方や、橋の下からのぞきひびが割れている場所やその幅などを計測するポイントを教わっていました。 橋の下にある白いつらら状の物は、雨水などが浸透しコンクリート部分から石灰が流れ出し出来た物です。 国の担当者は、このままではコンクリートの強度が弱くなるので、防水対策が必要と説明していました。 指導した国の担当者は、「橋は上と下、両方から点検し劣化する要因を突き止め、補修する事が大切です」とアドバイスしていました。 伊那市、箕輪町、南箕輪村では平成31年度までに合わせておよそ1050の橋梁の点検を行う計画です。

-

西春近自治協議会 創立50周年を祝う

西春近自治協議会創立50周年式典が4日伊那市のかんてんぱぱくぬぎの杜ホールで行われました。 式には西春近の各種団体の代表や歴代の区長などおよそ120人が出席しました。 西春近自治協議会は、昭和40年に西春近村と旧伊那市の合併をきっかけに発足しました。地区内の各種団体で組織され、地方自治の確立や地域の発展を目的としています。 今年は、野生鳥獣対策として、諏訪形区の貝付沢に獣害防止ネットの設置や、天竜川河川敷の草刈りなど環境整備を行いました。 西春近自治協議会の加納義晴会長は、「先人の苦労があり今の西春近がある。 さらに魅力ある地域をめざし、行政と一緒に協働の地域づくりを行っていきたい」と話していました。

-

恩徳寺で大イチョウ見ごろ

南箕輪村沢尻の恩徳寺でイチョウが見ごろを迎えています。 恩徳寺の境内には樹齢およそ400年のイチョウがあります。 太さ3.5メートル、高さは20メートルで、村の天然記念物に指定されています。 恩徳寺によりますと、見ごろは1週間ほどだということです。

-

南箕輪小1年生が大芝高原でどんぐり拾い

南箕輪小学校の1年生は4日、大芝高原みんなの森でどんぐりを拾いました。 4日は南箕輪小の1年生およそ120人がクヌギやコナラのどんぐりを拾いました。 南箕輪村は、大芝高原の松くい虫対策として、広葉樹への樹種転換を計画しています。 広葉樹の種となるどんぐりを児童に拾ってもらい、森に親しんでもらおうというもので、今年で4年目です。 子どもたちはしゃがみこんでどんぐりを探していました。 拾ったどんぐりは来年信州大学農学部に植え、大きくなったら大芝高原に移殖される予定です。 5日は、4年前に拾ったどんぐりの苗が初めて大芝高原に植えられます。

-

西箕輪の伊藤直人さんの畑で人の足の形をした大根

伊那市西箕輪与地の伊藤直人さんの畑で、人の足の形をした大根が採れました。 伊藤さんの畑で採れた大根です。 こちらは男性、こちらが女性です。 伊藤さんの家では、自家用の大根を育てていて、これは2日前に妻の節子さんが見つけたということです。 大根は数十年育てていますが、これだけめずらしい形をしたものは初めてだということです。 4日は近所の人たちも集まり、その大根を見物していました。 この大根は、家に持ち帰り、家族で何にして食べるか話し合うということです。

-

元助産師が戦中戦後の半生綴る

大正生まれで太平洋戦争中、満州に渡った経験を持つ元助産師の北城さち子さんは自らの半生を記した著書を刊行しました。 箕輪町三日町の北城さんは大正12年に7人兄弟の末っ子として生まれ現在92歳になります。 助産師としての体験や戦争に関する記憶を残そうと本を出版することにしました。 北城さんは1940年昭和15年、東京の学校で助産師と看護師の資格を取得し東京の病院に勤務しました。 太平洋戦争中、戦況は次第に悪化し空襲警報が鳴るなかお産の患者の看護にあたったといいます。 1944年昭和19年、20歳のときに親戚のすすめもあり箕輪町出身で満州にいた軍人と結婚し海を渡りました。 新婚生活が始まりましたが、それもつかのま夫は南方に異動となり北城さんは翌年日本に戻りました。 戦後夫は無事帰国することができましたが、兄を亡くしました。 戦後、町の保健婦となりましたが、当時は避妊という考え方が一般的ではなく妊娠しても中絶するケースが多く問題になっていたといいます。 戦中、戦後とお産に携わってきた北城さんは「少子化時代となり出産率を上げるための方策を真剣に考える必要があると思います。」と話していました。 北城さんの著書「人のいのちと向き合って」は税込1,000円で販売されています。芙貴出版社FAX0261-85-0234

-

ハロウィンパーティー 仮装で楽しむ

上伊那美容師組合青年部が初めて企画したハロウィンパーティーが、1日夜伊那市内で開かれ、子供から大人まで仮装をして楽しみました。 午後7時、ハロウィンパーティーが始まりました。 ダンスイベントやビンゴゲームが行われ、仮装をした人達が楽しんでいました。 パーティーは上伊那美容師組合青年部が初めて開いたものです。 美容室の件数は増加しても組合に所属しないケースが増えているという事で、活動をPRし盛り上げようと企画しました。 ハロウィンの装飾がされたフォトスポットもあり、仮装した人たちが思い出を写真に収めていました。

-

伊那消防署通常点検 南箕輪村の唐木村長が点検

伊那消防署の通常点検が2日に行われ、管轄する自治体の理事者を代表して南箕輪村の唐木一直村長が署員の服装や規律を点検しました。 伊那消防署の署員と上伊那広域消防本部の署員40人が参加し、唐木村長の点検を受けました。 規律や、服装に汚れや乱れがないか点検するもので、消防活動の基礎となります。 広域消防本部発足後、伊那消防署の通常点検は2回目です。 伊那消防署は、伊那市と南箕輪村を管轄しています。 1回目は5月に行われていて、白鳥孝伊那市長が点検しました。 点検終了後、唐木村長は、「広域消防本部発足から7か月。地域の安全をしっかり守り、地域住民の期待に応えてほしい」と挨拶しました。 11月9日から秋の全国火災予防運動が始まります。 運動期間中、上伊那広域消防本部では、15日(日)に庁舎を見学できる「ふれあい消防広場」を実施するほか、消防車両で火災予防を呼びかける啓発活動を実施します。

-

空き家対策専門の集落支援員を委嘱

移住定住対策に取り組んでいる伊那市はその一環として賃貸や売買可能な空き家の確保また活用を推進する専門の集落支援員を委嘱しました。 2日は伊那市役所で委嘱式が行われました。 伊那市で初めての空き家対策専門の集落支援員に任命されたのは狐島の二瓶裕史さんです。 伊那市全域で賃貸や売買可能な空き家の確保また活用を推進するもので、主な業務は空き家の調査や所有者への賃貸または売買の意向の確認、情報発信のほか不動産事業者との連絡調整などです。 伊那市では人口増加対策として移住定住希望者への空き家の提供に力を入れていく考えで高遠町と長谷で行っていた空き家バンク制度を今年度から市内全域に拡大させています。 これまでに各区長や町総代から聞き取り調査を実施し空き家所有者に対し賃貸または売買の意向確認を行ってきました。 今月から所有者が意向を示した空き家の現地調査を行い空き家バンクへの登録、公開を予定しています。 高遠町と長谷で空き家バンク制度を開始したのは平成23年度からで10月20日現在42件が登録され27の物件で成約があり、およそ60人の移住定住に結びついたということです。 伊那市によりますと毎月20件ほどの移住定住の相談が寄せられているということで、専門の集落支援員を置くことにより所有者と移住希望者のマッチングをすすめ人口増につなげていくとしています。

-

中尾歌舞伎秋季定期公演 親子の情愛を描いた悲話

伊那市長谷中尾に伝わる中尾歌舞伎の秋季定期公演が1日、中尾座で開かれました。 今回の演目は、定期公演で5年ぶりとなる「奥州安達原 三段目 袖萩祭文の段」です。 平安時代を舞台に、親子の情愛を描いた悲話です。 駆け落ちして勘当された娘袖萩は、父の最期に一目会いたいと一人娘のお君を連れて両親がいる屋敷に出向きます。 袖萩は家のに入れてもらえず、雪が降る中門の外で父と母に不幸を詫びる祭文を語ります。

-

晋山結制式に向け洞泉寺で回向柱建て

住職が正式に就任する晋山結制式に向け、伊那市美篶下川手の洞泉寺で、回向柱が10月17日建てられました。 10月31日から11月1日にかけて行われる晋山結制式に向け、総代会が洞泉寺の境内に回向柱を建てました。 晋山結制式は、住職が正式に就任する時に行われるもので、横山凌雲住職が就任します。 式は総代会が2年がかりで計画してきたということです。 柱は高さ3.9メートル、重さはおよそ500キロで、吉野杉で作られています。 括り付けたひもを引き、柱を建てました。 柱の序幕は30日に、晋山結制式は、10月31日から11月1日にかけて行われます。 柱は次の代替わりまで建てられるということです。

-

伊那市地蜂愛好会巣コンテストで過去最高記録

伊那市地蜂愛好会の会員が育てた地蜂の巣の重さを競うコンテストが、1日開かれ、過去最高の記録がでるなど、今年は豊作の年となりました。 会場となった伊那市のみはらしファーム駐車場には、会員23人が地蜂と呼ばれるクロスズメバチの巣を持ち込み、その重さを競いました。 段ボールに入った巣に煙幕を入れて中の蜂を気絶させ、1枚1枚丁寧に巣を剥がしていきます。 5月下旬から6月にかけて蜂追いをして巣を見つけ、毎日餌を与えながら自宅の庭などで育ててきました。 ここ最近は不作の年が続いていたということですが、今年は去年の優勝記録3.7キロを上回る巣が次々と運ばれてきました。 中でも富士見町の中山一さんの巣は、20段近くあり見物人の目をひいていました。 18回目となるこの大会で、中山さんは過去最高となる7.3キロを記録し、2位に3キロ近い差をつけて優勝しました。 会場では他に、とれたての蜂の子を使った料理が振舞われ、県外から来た観光客も味わっていました。 地蜂愛好会では、「天候に恵まれ最高の結果となった。来年にも繋がると思う」と話していました。

-

上伊那で働く外国人を対象に救命救急講習

大規模災害や緊急時に備えて、上伊那で働く外国人を対象にした心肺蘇生法などの講習会が1日、伊那市の上伊那広域消防本部で開かれました。 これは、大規模災害時や緊急時に災害弱者となりやすい外国人に防災意識をもってもらい、救命処置の方法を知ってもらおうと伊那青年会議所が初めて開いたものです。 ブラジルやフィリピン、中国などから来て上伊那で働いている外国人16人が参加し、伊那消防署の署員が講師を務めました。 胸骨圧迫では、両手を重ねて胸の間に置き、1分間に100回のテンポで深く押し込みます。 伊那青年会議所では、いざという時に助けてくれる仲間を作り、外国人も安心して暮らせる地域を作っていきたいと話していました。

-

伊那部文化祭 地域住民が交流

伊那市西町伊那部の文化祭が1日行にわれ、作品展示や太鼓の演奏で地域住民が交流しました。 作品展示では、伊那部の住民が制作した絵画や盆栽など42点が並びました。 地元で採れた野菜を使った豚汁も振舞われ、地域住民が会話を楽しみながら味わっていました。 文化祭では毎年小出太鼓の演奏が行われています。 太鼓演奏を体験できる時間も設けられました。 伊那部には約260世帯が暮らしていて、文化祭は住民同士の絆を深め町の一体感を高めようと毎年11月の始めに行っています。 町総代の小松公明さんは「イベントを通してお互いの顔を知り、人柄を知る事で団結を強めていきたい」と話していました。

-

伊澤修二記念音楽祭 功績を顕彰

伊那市高遠町出身で東京芸術大学の初代校長を務めた伊澤修二の功績をたたえる「伊澤修二記念音楽祭」が、31日、高遠町文化体育館などで開かれました。 音楽祭は、高遠藩出身で日本の音楽教育の基礎を確立したとされる伊澤修二の功績を顕彰しようと、東京芸術大学の創立百周年にあたる昭和62年にから毎年開かれていて、今年で29回を数えます。 高遠町文化体育館で行われた第一部では、東京芸術大学から指導を受けた高遠小と高遠北小学校の児童が音楽劇を披露しました。 他に、初参加となる長谷小学校の全校児童75人は、讃歌―長谷を歌いました。 高遠中学校の生徒は、伊澤修二が大正6年に作詞し平成21年に当時の教頭が作曲した仰望を歌いました。

-

高遠城址もみじ祭り 250本が見ごろ

秋も深まり各地で紅葉が見ごろとなっています。 伊那市高遠町の高遠城址公園ではもみじ祭りが31日から始まり、県内外から訪れた観光客で賑わっています。 公園内には、いろはもみじや山もみじなど4種類、およそ250本が植えられていて、現在見ごろとなっています。 花見シーズンだけでなく、年間を通して足を運んでもらおうと毎年行われていて、今年で14回目です。 高遠城址公園のもみじを前面にPRしようと、名称を「秋まつり」から「もみじ祭り」に改めました。 会場には、地元の特産品などが並び、多くの人で賑わっていました。

-

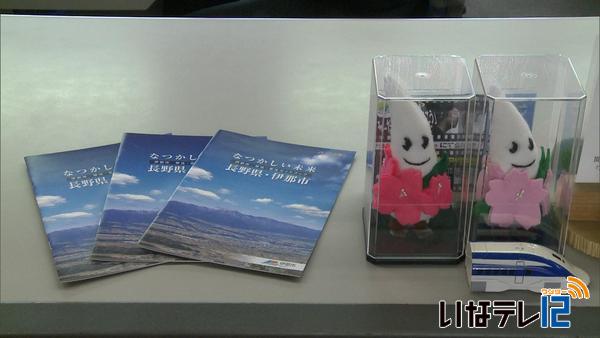

伊那市「移住・定住ガイドブック」作成

伊那市は、都市部に住む移住希望者向けの「移住・定住ガイドブック」を初めて作成しました。 ガイドブックは、東京・名古屋・大阪など大都市に住む子育て世代を対象に市内への移住定住に繋げようと1,000部作られました。 子育てや教育に関するページのほか、実際に移住してきた人の体験談も掲載されています。 体験談では、移住したきっかけや移住してみて感じた良い点・困った点などが紹介されています。 地図には、学校や教育に関する施設が分かりやすく記されています。 ガイドブックは、伊那市役所4階の移住・定住相談窓口で受け取ることができます。

811/(土)