-

ラーメン大学 施設利用者にラーメン振る舞う

伊那市御園のラーメン大学伊那インター店は、市内の障害者施設に通う利用者を招いてラーメンを振る舞いました。 22日は、市内3つの福祉施設の利用者13人がラーメン大学に来ました。 ラーメン大学では、25年前から毎年施設利用者にラーメンを振る舞うため、割引券を伊那市に寄贈しています。 お盆と年末合わせて120人分を振る舞っています。 今日は利用者がチケットを利用してラーメンを味わいました。 店は今年で創業38年で、何か地域に貢献できればと始めた取り組みだということです。 小松光明店長は「美味しいという声を聞くと嬉しい。これからも続けていきたい」と話していました。

-

東春近保育園 園舎完成

建物の老朽化と保育園の統合により建設が進められていた伊那市の東春近保育園の園舎が完成し、26日、地域住民を対象にした見学会が開かれました。 東春近中央保育園の園児は、年明けの6日から新園舎での生活を始めます。 26日は、園舎完成式が行われ、来年4月に統合する東春近中央保育園と南部保育園の年長園児54人が歌を披露しました。 東春近保育園は、中央保育園の東側に新たに建てられたもので、木造平屋建てで延床面積はおよそ1,360平方メートルです。 屋根には太陽光パネルが設置された他、ペレットボイラーが導入されています。 室内は、全長52メートルの長い廊下が特徴で、保育室7室と未満児室が2部屋あり定員は150人です。 建物の建設にかかった費用は、5億6千万円となっています。

-

TPP大筋合意を受けて農業関係者と国会議員が意見交換

国のTPP交渉大筋合意をうけ農業関係者と地元選出の国会議員との農政懇談会が、25日、伊那市のJA上伊那本所で開かれました。 農政懇談会は、JA上伊那と組合員でつくる上伊那農政対策委員会が開いたもので、およそ70人が出席しました。 懇談会では、宮下一郎衆議院議員ら3人が自身の考えを話しました。 宮下議員は、「全ての関税をゼロにするのがTPPの本来の姿。5年後、10年後にTPPがあったから農業が破たんしたといわれないようにするのが我々政治家の責任」と述べました。 3人の話しを聞いた参加者からは、「国の農業政策を危惧している」などの意見が出ました。 JA上伊那の御子柴茂樹組合長は、「アメリカのような農業政策を敷いてもらい、同じ土俵で戦える地盤を作ってもらいたい」と要望しました。 なお3人には、品目ごとの影響に応じた対策や収益力向上に向けた取り組みを実施することなどが盛り込まれた要請書が手渡されました。

-

2015ニュースTOP10 <箕輪町>

伊那谷ねっとのランキングを元にお伝えしている3市町村のニューストップ10。 26日は、箕輪町です。 10位、古田人形芝居定期公演 若手が演目披露。 9位、大出山口でサクランボ狩りスタート。 8位、下古田で1日限りのオープンカフェ開設。 7位、赤そばの里オープン 家族連れでにぎわう。 6位、みのわ祭り「会場変更」の意見多数。 【5位 スピリットFCが県フットサルリーグで優勝】 1月29日、メンバーが白鳥町長に優勝を報告しました。 スピリットFCは結成2年目で中学時代のサッカー部の友人などで作る社会人チームです。 1年目は南信地区リーグで優勝して県リーグへ昇格しました。 今年の県リーグでは9戦全勝で初出場、初優勝を果たしました。 【4位 天竜川でバス釣り大会】 ブラックバスの生態調査を兼ねたバス釣り大会が5月17日に開かれました。 この日釣り上げられたバスは72尾37キロで、県水産試験場に送り、食性などを調べました。 一番大きなバスを釣ったのは辰野町の相ノ山康信さんで、47センチ・1.85キロでした。 【3位 世界最大のモミジの葉 ギネス認定】 9月6日に、箕輪町発足60周年記念イベントとして、町のシンボルのモミジの葉の形を多くの人で作るギネス世界記録に挑戦しました。 雨が降る中404人が参加し、2度目の挑戦で成功しました。 【2位 箕輪町議会議員選挙】 任期満了に伴う箕輪町議会議員選挙が4月26日に行われました。 選挙には定数15に対し16人が立候補しました。 投票率は67.24%で、前回の2011年に比べ、0.63ポイント上がりました。 【1位 第63回上伊那郡縦断駅伝競走大会 箕輪町が優勝】 11月29日、上伊那郡縦断駅伝競走大会が開かれ、市町村の代表チームとオープン参加の14チームが出場しました。 箕輪町は総合タイム2時間6分41秒で、10年ぶり14回目の優勝を果たしました。 今年の箕輪町ニュースランキングでした。

-

冬休み中の小学生対象の書初め教室

子ども書初め教室が26日伊那市のいなっせで開かれ、冬休みに入った小学生が書道の指導を受けました。 書初め教室には市内の児童33人が参加しました。 上伊那の書道教室の指導者でつくる書晋会のメンバー6人が講師を務めました。 教室は、プロの指導を受ける機会にしてもらおうと伊那市生涯学習センターが毎年開いています。 講師は、「線が曲がらないようにまっすぐに」「筆を立ててしっかり引くように」などとアドバイスしていました。 書晋会では、「書道を通して集中力が養われる。気持ちを引き締め、新たな気持ちで新年を迎えてほしい」と話していました。

-

石川県出身の佐藤ヒロキさんが喫茶梨麻でコンサート

石川県出身のシンガーソングライター佐藤ヒロキさんのライブが、18日、伊那市の喫茶梨麻で開かれました。 佐藤さんは、全国を旅しながらコンサートを開いています。 梨麻では、年に数回店内で音楽ライブを企画していて、佐藤さんは2年前にも1度演奏を披露しています。 18日は、お店の常連客およそ30人が訪れ、オリジナル曲などおよそ10曲を披露しました。 梨麻の沖村隆さんは、「今年はオープン15周年の節目の年。お客さんにいい時間を過ごせてもらえたと思う」と話していました。

-

春日神社に巨大絵馬寄贈

伊那市の伊那弥生ヶ丘高校と伊那中学校の生徒が、巨大絵馬を作成し、西町の春日神社に24日奉納しました。 春日神社に奉納されたのは、伊那弥生ヶ丘高校の美術部と書道部、伊那中学校の美術部がそれぞれ制作した巨大絵馬です。 弥生ヶ丘高校の絵馬は、中心に親子猿が描かれていて、招福などの文字は、書道部が書きました。 伊那中学校の絵馬は、松竹梅などめでたいものと、親子猿が描かれています。 春日神社は、毎年二年詣りで多くの参拝客が訪れるということで、その際出迎えるものとして、神社近くの弥生ヶ丘高校と、伊那中学校に、巨大絵馬の制作を依頼し、今回初めて奉納されました。 弥生ヶ丘高校と伊那中学校の生徒が制作した巨大絵馬は、来年1月いっぱい春日神社に掲示されます。

-

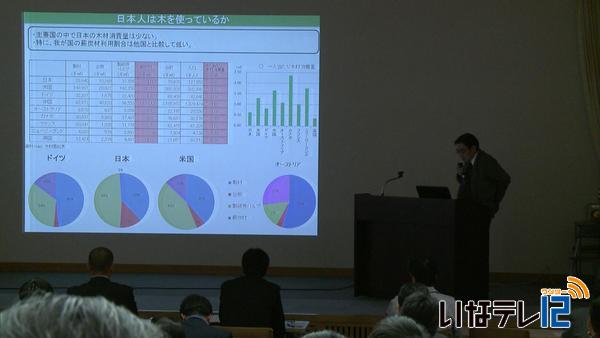

伊那谷の林業を考える研究会 発表会

国や県、林業関係者などでつくる伊那谷の林業を考える研究会の発表会が、17日、南箕輪村の信州大学農学部で開かれました。 この日は、関係者130人ほどが参加しました。 研究会は、諏訪・上伊那・下伊那の林業関係者が集まり、平成22年に発足しました。 発表会は、林業の低迷が続く中、林業の再生・活性化に取り組んでいる団体から話を聞き課題に取り組んでいこうと開かれていて、今回で6回目です。 今回は「木材の利用」をテーマに3団体が講演しました。 そのうち、森林総合研究所理事の鈴木 信哉さんは木材利用の現状について話しました。 鈴木さんは、「住宅需要があれば木材業界は風邪をひかないといわれていたが、現在は、建築材の95%は外材となっている。地球温暖化対策で、木材自給率をあげる動きがあり、住宅に関らず他分野でも需要を伸ばす必要がある」と話していました。 研究会では、今後、データを集め、課題について研究していきたいとしています。

-

荒井区の子どもたちがクリスマス会で交流

地域の小学生が学年の枠を超えて交流する荒井区こどもクリスマス会が23日、伊那市の伊那中学校体育館で開かれました。 クリスマス会は荒井区や荒井区青少年育成会などが開いたもので小学生と保護者、地区役員などおよそ230人が集まりました。 企画運営は6年生が主体となって実施され会場の飾りつけやプレゼントの買い物などこの日のために準備をしてきました。 サンタクロースに扮した6年生が会場に現れると子どもたちは手を伸ばしてプレゼントを受け取っていました。 荒井区青少年育成会ではクリスマス会のほか、子ども相撲大会や、キックベースボール大会などを実施していて「地域の子どもたちの交流をサポートしていきたい。」と話しています。

-

2015ニュースTOP10 <伊那市>

今年も残すところあとわずかとなりました。 伊那ケーブルテレビでは、地域の様々なニュースや話題をお伝えしてきたわけですが、25日から3日間にわたり伊那市、箕輪町、南箕輪村のこの1年を振り返ります。 伊那谷ネットのアクセスランキングを基に、3市町村のニューストップ10をお伝えします。 初日のは、伊那市です。 10位 伊那西高校新体操部、個人・団体で全国制覇 9位、伊那市が「子育て世代にピッタリな田舎部門」で1位を獲得 8位、松茸のあたり年となり、バイキング方式の販売が盛況 7位、伊那市の新しい副市長に林俊宏さん 6位、伊駒アルプスロードのルート案決まる 【5位 飯島食堂105年の歴史に幕】 伊那市坂下の老舗中華料理店「飯島食堂」が、1月31日に閉店しました。 閉店が決まりテレビや新聞に取り上げられると、多い時には1日200食のかつ丼を提供するほど連日長い行列が出来ました。 1世紀以上地域に愛された飯島食堂は、105年の歴史に幕を閉じました。 【4位 大学ラグビー招待試合で、明治が同志社を下す】 6月7日に行われた試合には、「重戦車」と呼ばれ前へ前へ突進するスタイルが特徴の明治と、場面展開に応じたボール回しが特徴の同志社の対戦となりました。 試合は前半26対14と明治がリードし、後半に同志社が逆転しますが、ラスト同志社の反則で認定トライを許し、33対28で明治が勝利しました。 【3位 伊那市美篶のナイスロード沿いに、複合福祉施設みぶの里が完成】 みぶの里は、リハビリ付きのデイサービスのほか、入居し生活できる特養が29床、ショートステイもできる在宅支援を目的とした老健が80床設けられた複合施設です。 施設を運営する、社会福祉法人しなのさわやか福祉会では「安心と信頼を寄せてもらえる、心のこもったサービスを提供していきたい」と話していました。 【2位 NEC長野閉鎖で地域に波紋広がる】 NECは、車載機器などを開発・生産しているNEC長野の機能を、平成28年度末までに東京のNECプラットフォームズ㈱に移管すると2月に発表しました。 NECプラットフォームズは、去年4つの子会社を統合して発足しました。 NEC長野の閉鎖は、分散している工場を集約しものづくりの技術を融合すると共に、グローバル競争力のある製品の創出を図ることを目的としています。 【1位 高遠城址公園の観光客減】 天下第一の桜の名所として知られる高遠町の高遠城址公園の花見客の数が、天候不順などにより去年と比べて今年は激減しました。 今年は、16日間のさくら祭り期間中に晴れたのは4日間のみでした。 祭期間中の有料入園者数は15万8千人で、去年よりおよそ7万人減りました。 今年の伊那市ニュースランキングでした。

-

11月月間有効求人倍率1.39倍 6か月連続上昇

上伊那の11月の月間有効求人倍率は1.39倍で、10月を0.06ポイント上回りました。 求人倍率は6か月連続で上昇しています。 新規求人数は、1,444人、新規求職者数は580人で、上伊那の11月の月間有効求人倍率は、10月を0.06ポイント上回る1.39倍でした。 求人倍率は5月から6か月連続で上昇しています。 ハローワーク伊那では雇用情勢について「着実に改善が進んでいる」とコメントし、3か月連続で上方修正しました。 求人の数は安定していますが、求人の内容や派遣の動向に今後注視が必要としています。 来年度卒業予定の新規高卒者の就職内定率は90.5%で、去年より2.2ポイント上回っています。

-

伊那中央病院で誤記載

伊那中央病院は、4年7か月にわたり血尿検査の結果を誤って受診者に送っていたことが25日わかりました。 25日の伊那中央行政組合議会で報告されました。 平成23年2月から今年の9月までの間、血尿検査の結果を若干反応があるプラスマイナスを反応があるプラスとして通知していたということです。 対象者は、人間ドックや企業健診で検査を受けた692人になるということです。 川合博院長は、「医学的な影響は軽微だが、余分な不安を与えたことにお詫びしたい」と陳謝しました。 伊那中央病院によりますと、業者のプログラムミスが原因だということで、この通知で再検査を受けた人がいる可能性は否定できないとしています。

-

特別初診料 値上げへ

伊那中央病院は、紹介状をもたずに受診する特別初診料を1,000円から2,000円に引きあげます。 25日開かれた伊那中央行政組合議会定例会で条例改正案が可決されました。 引きあげ時期は、来年4月を予定しています。 地域医療支援病院として、地域内の医療機関との役割の分担を進める目的です。 飯田市立病院も今年9月から2,000円に引きあげています。 伊那中央病院には、来年1月1日から内視鏡を使った高度な手術を行う消化器外科が設置されます。

-

伊那市高遠町国道361号 24日午後5時に通行止め解除

斜面のモルタルの破片が落下し23日から全面通行止めとなっていた伊那市高遠町西高遠の国道361号で、24日、伊那建設事務所職員らが落下箇所の調査を行い、午後5時に通行止めが全面解除となりました。 24日、モルタル片が落下した現場で、道路を管理する伊那建設事務所の職員や専門業者が午前9時から一日かけて確認しました。 伊那建設事務所によりますと22日午後6時頃、国道361号を通行していた市内の自動車教習所の教習車の屋根に、直径20センチ、厚さ3センチほどのモルタルの破片がネットを越えて落下したという事です。乗っていた2人にけがはありませんでした。 24日は、落下した箇所とそのほかに危険な箇所がないか調査を行い、午後5時に通行止めが全面解除となりました。 25日もひき続き調査を行う事になっていて、午前9時から午後4時までの間のみ片側通行となります。 のり面は、斜面の崩落を防ぐため30年ほど前に伊那建設事務所が造ったもので、老朽化が進んでいる可能性があるという事です。 伊那建設事務所では、今後、のり面全体の調査を進め、ネットをさらに高くする事や、全面的な改修なども視野に入れて対策を検討するという事です。

-

県内でトップ切り 東春近小で2学期終業式

県内トップを切って、伊那市の東春近小学校で24日2学期の終業式が行われ、子どもたちが13日間の冬休みに入りました。 東春近小の2学期は85日間あり、1年生と6年生がその間の学習の成果を発表しました。 1年生は、朝顔を育てた観察日記を発表しました。朝顔は、途中、葉が虫に食べられてしまうなどのハプニングがありましたが、きれいな花を咲かせました。 6年生は、学校近くで地域住民が整備を進めている老松場(ろうしょうば)古墳公園についての学習成果を発表しました。 老松場古墳は、双円墳(そうえんふん)か、前方後円墳(ぜんぽうこうえんふん)ではないかということで、双円墳なら日本で2例目、前方後円墳でも、上伊那で2例目の非常に珍しい古墳で、年明けにもどのタイプか判明するということです。 倉嶋 隆雄校長は、「2学期は収穫の学期でした。身につけたもの、心に刻んだことは自分の財産です。頑張った自分に、一緒に過ごした友達に、お世話になった先生に拍手を送りましょう」と話しました。 その後授業を終えて、午後2時55分に、今年最後の帰りの会をしました。 2年東組の教室では、子どもたちが、自宅に持ち帰る荷物をかばんに詰め込んでいました。 伊那ケーブルテレビ放送エリア内で、24日に終業式が行われたのは東春近小学校のみで、県内でもトップを切っての終業式となりました。 エリア内の小中学校の終業式は25日がピークとなっています。

-

伊那西スケート場 冷え込みに期待

伊那市横山の天然リンク・伊那西スケート場の安全祈願祭が24日、行われました。 24日朝の伊那地域の最低気温は3.6度と暖かく、氷は、一部が薄く張っているのみで、関係者は今後の冷え込みに期待を寄せています。 伊那市横山の伊那市営・伊那西スケート場です。 夏場は運動場として利用されていて、11月20日に水を張りました。 9日に全面結氷しましたが、このところの暖かさと23日の雨で、ほとんどが溶けました。現在は、一部に薄く氷が張っている状態です。 24日は、伊那市教育委員会や地元の関係者などが参加し、今シーズンの安全を祈る祈願祭を行いました。 伊那西スケート場は、1959年、地元関係者が冬場の農業用水を活用して整備し、1984年に市営となった、50年以上の歴史を持つ天然リンクです。 スケート場を管理している武田用水組合の武田 孝平さんは、今後の冷え込みに期待を寄せています。 伊那西スケート場は、2013年度は19日間営業し1,256人が利用、2014年度は19日間営業し908人が利用しています。

-

全県にノロウイルス注意報発令

長野県は「ノロウイルス食中毒注意報」を24日全県に発令しました。 県内で感染性胃腸炎患者の届け出数が増加していることや、全国的にノロウイルスによる集団感染が多発していることから、今日、注意報を発令しました。 ノロウイルスによる食中毒は、12月から3月の寒い時期にかけて多発するのが特徴です。 長野県では、食品を加熱処理する、作業前には手洗いを行うなど、食中毒予防を呼びかけています。

-

濃い霧の朝 南からの暖かな湿った空気の影響

24日朝の伊那地域は、南からの温かく湿った空気の影響で濃い霧となりました。 長野地方気象台によりますと、日本の南岸を、前線を伴った低気圧が通過し南から暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、今朝、濃い霧となりました。 25日以降は冬型の気圧配置に移行するため、30日頃まで比較的晴れの安定した天気になりそうだという事です。

-

箕輪町の特別職の報酬 審議会に白紙諮問

箕輪町の白鳥政徳町長は、来年度の特別職の報酬などについて24日、審議会に白紙諮問しました。 審議会の委員10人が委嘱されました。 白鳥町長は、審議会の黒田重行会長に来年度の特別職の報酬について白紙諮問しました。 今年度の町長の給料は条例で定められた83万円から、10%減額し74万7,000円、副町長は、8%減の61万6,400円、教育長は5%減の53万3,900円となっています。 議員報酬は条例通りの額で、議長が31万7,000円、副議長が25万3,000円、委員長が24万3,000円、議員が22万7,000円となっています。 審議会は、次回、来年1月12日を予定していて、1月末までに町長に答申する予定です。

-

シティプロモ撮影大詰め

伊那市の魅力を市内外に発信するシティプロモーション映像「イーナ・ムービーズなつかしい未来」の撮影も大詰めを迎えています。 22日はエキストラが参加しての撮影が行われました。 伊那市は、市内外に向けて人々の生活や子育て支援、豊かな自然環境などを撮影しています。 22日は、伊那市の映画館「旭座」で撮影が行われ、エキストラ40人が参加しました。 これまでは、行事などをメインに撮影してきましたがエキストラを使って撮影するのは初めてです。 総合演出を務めるのは伊那市芸術文化大使の柘植伊佐夫さんです。 22日は、現在制作中の秋編の最終撮影です。 柘植さんにとって思い出深い映画館を秋編のメインに使いたかったということです。 旭座は大正初期に建てられた映画館です。 今後は、編集作業に入り来年1月から冬編の本格的な撮影がスタートします。 伊那市のプロモーション映像は来年3月の完成を予定しています。 1月にはHPを開設し撮影風景や動画などを載せていく計画です。

-

農業の魅力発見セミナー

上伊那農業高校の生徒や地元農家が、農業の魅力について発表する「農業の魅力発見セミナー」が22日、南箕輪村の上農高校同窓会館で開かれました。 セミナーは、上伊那農業改良普及センターなどが開いているもので、およそ80人が参加しました。 上農生は、農事組合法人まっくんファームなどと協力して栽培した米「風の村 米だより」の取り組みについて発表しました。 風の村米だよりは、食べる人に安心で美味しいと感じてもらえるように100%有機肥料栽培にこだわったということです。 生徒は「栽培やPR活動を通して地域の人と接する機会が多く、たくさんのことを学んだ」「これからも生産者と消費者の繋がりを考えていきたい」と話していました。 伊那市ますみヶ丘の畜産農家桃澤圭さんは「たくさんの農家と話をして、農業の置かれている状況を実際の現場で学んでほしい」と生徒に呼びかけました。 上伊那農業改良普及センターでは「若手農業者の話を聞いて、高校生に地域の農業を担う意識を高めてもらいたい」としています。

-

冬至 伊那小学校の給食にかぼちゃや柚子を使ったメニュー

22日は「冬至」です。伊那市の伊那小学校では、かぼちゃや柚子を使った献立の給食が提供されました。 この日は二十四節気のひとつ「冬至」で、一年日のうち昼の時間が最も短いとされる日です。 冬至の日にかぼちゃを食べ、柚子湯に浸かると風邪をひかないとされていることから、伊那小学校のこの日の給食にはかぼちゃの煮物と柚子の和え物が出ました。 栄養職員の輿あかねさんは「昔からの言い伝えを意識して丈夫に過ごしてもらいたい」と話していました。

-

上伊那の米生産目標2万8270トン

平成28年の上伊那で生産する米の目標数は2万8270トンとなり、今年に比べて416トン少なく3年連続の減少となりました。 これは22日、JA上伊那伊那支所で開かれた県農業再生協議会上伊那地方部総会で決まったものです。 総会には各市町村関係者やJA上伊那などおよそ40人が出席しました。 上伊那の平成28年の米の生産目標数は今年より416トン少ない2万8270トンです。 市町村別では、伊那市が1万2124トン、箕輪町が2299トン、南箕輪村が1538トンとなっています。 総会では生産目標を達成するため、飼料用米や、備蓄米などの生産に取り組んでいくことを確認しました。 要望については各市町の農業再生協議会で話し合い来年1月に目標値などを決める予定です。

-

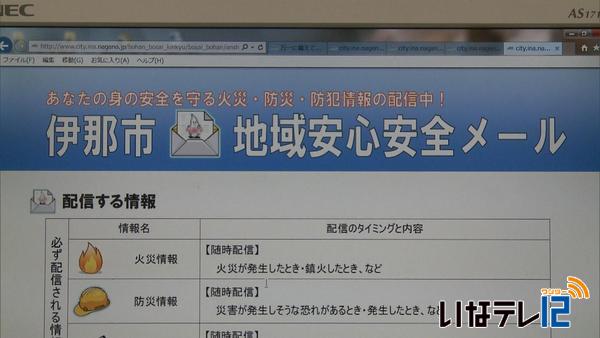

子育て情報を安心安全メールで配信

伊那市が防犯や防災情報をメールで配信している地域安心安全メールで新たに子育て情報の提供を行います。 伊那市が行っている安心安全メールは火災や防災、イベント情報などの提供を平成 年から行っていて21日現在、1万6891人が登録しています。 来年1月1日から0歳から2歳向けの情報を提供します。 登録すると子育て支援センターの講座やイベント情報、児童手当や保育園入園等手続きに関する情報を受信できます。 伊那市では、「メールの配信登録や情報利用料は無料で子育て中の人に利用していただきたい」と登録を呼びかけています。

-

期成同盟会が講演会 リニアを活かした広域観光を

リニア中央新幹線を活かした広域観光や、地域づくりを進めるための講演会が21日伊那市で開かれました。 リニア中央新幹線建設促進上伊那地区期成同盟会が開いたものです。 同盟会を構成する上伊那の市町村や商工団体、農業関係者など約100人が参加し、一般にも公開されました。 小諸市出身で県の観光に関するアドバイザーを務めている、観光地域づくりプラットフォーム推進機構会長の清水愼一さんが講師をつとめました。 清水さんは、「観光客は街歩きをしたがっているという事をまず頭に入れ、それを受け入れる街づくりや地域ブランドの確立が必要」と話しました。 同盟会ではリニアを活かした広域観光や行政と地域が一体となった地域づくりを進めていきたいとしています。

-

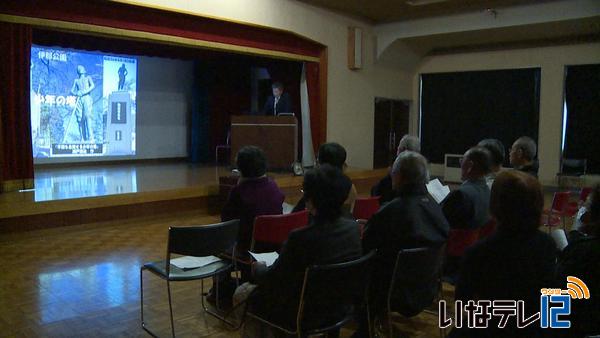

満蒙開拓青少年義勇軍について 矢澤静二さん講演

伊那市の西春近公民館で人権同和教育講座が18日に開かれ、上伊那教育会の矢澤静二さんが「上伊那の満蒙開拓青少年義勇軍~戦時下における人権と教育を考える~」と題して講演しました。 矢澤さんは、これまでの研究を元に、義勇軍創設までの流れや、上伊那の義勇軍の送出状況とその特徴などを解説しました。 矢澤さんによりますと、上伊那からはおよそ600人が義勇軍として満州に渡り、91人が亡くなったということです。 昭和15年頃までは、市町村ごとに義勇軍の割り当てが決められていましたが、その後教育関係者に義勇軍の送出の協力を要請し、結果、割り当て人数を上回る多くの人が義勇軍に送り出されることになったということです。 当時の教育が子どもに与えた影響は大きかったと説明し「戦争は人権破壊だ」と話しました。 講演では、教育会に唯一1枚だけ保管されている義勇軍の勧誘に使ったパンフレットも紹介されました。 講演は、戦後70年を迎え、上伊那とも大きく関わりのある満蒙開拓青少年義勇軍がなぜ送り出されたのかなどについて改めて考えてもらおうと、西春近公民館が開いたものです。 会場には30人程が訪れ矢澤さんの話に耳を傾けていました。

-

高遠高校の生徒が中学生に書道を指導

伊那市の高遠高校の生徒が、16日、高遠中学校を訪れ2年生の書初めの授業で実技指導をしました。 高遠中学校の国語の時間です。 この日は、高遠高校芸術コースの書道専攻の生徒5人が訪れ、中学生に指導しました。 書初めの題材は行書体の「自然の神秘」です。 行書体は決まったくずし方や特別な書き順があり、高校生は文字のバランスを見ながらアドバイスしていました。 高遠高校では、異なる世代と話す事でコミュニティー能力を高めようと書道を通した中学生との交流を行っています。 高遠中学校での指導は、毎年この時期に行われていて今年で3年目です。 高遠高校の泉逸男教諭は「自分が学んだ事を人に教える事が良い勉強になると思う」と話していました。

-

小松実治さん ミツロウで作った来年の干支、申の置物贈る

伊那市御園で養蜂園を営む小松実治さんは、ミツロウで作った、来年の干支、申の置物を市内の障がい者社会就労センターの利用者に贈りました。 小松さんが伊那市の障がい者社会就労センターゆめわーくを訪れ、施設の利用者に置物をプレゼントしました。 置物は、蜜蜂の巣の成分、ミツロウを溶かして3種類の型に流し込み、4色のクレヨンで色づけして作ったものです。 全部で180個作り、ゆめわーくのほか、輪っこはうす・コスモスの家、さくらの家の利用者全員に贈りました。 ゆめわーくでは、蜜蜂の巣箱作りを受注していて、小松さんはそのお礼にと毎年干支の置物を贈っています。 現在83歳の小松さんは来年年男だという事で、「嫌な事やわざわいが去る年にしたい」と話していました。 干支の置物は市役所や伊那市駅前交番などにも届けたという事です。

-

い~な音楽祭で歌声披露

伊那市内のコーラスグループが練習の成果を披露する「い~な音楽祭」が20日、伊那文化会館で開かれました。 い~な音楽祭には小学生から高齢者までの男女が所属する25団体およそ延べ800人が出演しました。 団体ごとに選曲や歌声が異なりそれぞれが日頃の練習の成果を披露していました。 出演団体のうち今年2月に発足した女声合唱「吾木香」は沖縄県の民謡など2曲を歌いました。 「吾木香」は来年4月に伊那市で開かれるスイスのアカペラ合唱団との交流演奏会に向けて練習を重ねています。 音楽祭の最後には出演団体全員でエーデルワイスを合唱しました。

-

園児が〆の子作りに挑戦

伊那市の西箕輪保育園の園児は21日〆の子作りに挑戦しました。 21日は年長園児およそ50人が参加し〆の子を作りました。 指導にあたったのは保育園近くにある農業公園みはらしファームの職員4人です。 園児たちは職員に教わりながらワラの束をなっていました。 〆の子には願い事を書いた札をつけ28日にみはらしファームに飾りつけられるということです。

1512/(月)