-

日影の坂道「緑の虹坂」に

伊那市日影の「日影の道に愛称を付けよう会」は地区内の通りに名前を付けています。 日影区新子から東部中学校へ通じる坂道が「緑の虹坂(みどりのかけはしざか)」に決まりました。 23日は、日影の道に愛称を付けよう会の関係者と命名した東部中の関係者、およそ20人が参加し看板の除幕式が行われました。 看板は、国道361号沿いの緑の虹坂上り口に設置されました。 この坂道は、歴史的には浅く近年作られたということで名前がありませんでした。 この道に名前を付けようと、日影区が、通学路として使う東部中に命名を依頼したということです。 東部中は、東日本大震災被災地の宮城県仙台市の高砂中学校と交流していて、津波で失われた桜のかわりに、タカトオコヒガンザクラを贈りました。 両校の架け橋となった桜交流から「緑の虹坂」と名付けたということです。 看板の制作は東部中の美術部が行いました。 日影の道に愛称を付けよう会では、「大人では考えつかない発想の名前。みんなに親しまれる道になれば」と話していました。

-

南箕輪村観光協会 発足

観光振興や交流人口の増加をめざし南箕輪村観光協会が24日発足しました。 設立総会が役場で開かれ約80人が出席しました。 村内のイベントや催しなどはこれまで、村や村商工会、村開発公社などそれぞれの立場で行っていました。 観光協会の設立により、住民、企業、団体が互いに連携する事で「村の魅力」を発信し地域振興に取り組んでいくとしています。 会員は、各種団体や飲食店、企業など118団体となっています。 会長に選ばれた唐木一直村長は「柔軟な発想をもって、交流人口の増加をめざしていきたい」と挨拶しました。 総会では、ホームページの開設やパンフレットの作成等を行う、初年度の事業計画等が承認されました。 またこの他に、5月に開催されるトレイルランニングレース「経ヶ岳バーティカルリミット」の申し込数が報告されました。 経ヶ岳山頂まで登る、ロングコースには定員600人に対し559人が申し込んでいるという事です。

-

花卉農家春日照夫さん農事功績者表彰 報告

日本一のアルストロメリア産地の構築と複合経営の推進に貢献したとして、伊那市美篶の花卉農家、春日照夫さんが農事功績者表彰を受けました。 25日は、春日さんが伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に受賞を報告しました。 農事功績者表彰は、農事改良や、有益な発見または研究で功績顕著な人に対し贈られるものです。 表彰は、県知事の推薦が必要で、県内で功績のあった農家1人に贈られています。 春日さんは、昭和54年に花卉栽培の勉強を始め、翌55年からアルストロメリアの栽培を始めました。 現在は、伊那市美篶で8,000平方メートルの敷地でアルストロメリアを栽培し、上伊那で一番多く出荷しています。 春日さんは、日本一のアルストロメリア栽培産地の構築と、稲作地帯における複合経営を長年にわたり推進したとして表彰されました。 白鳥市長は、「アルストロメリア栽培の第一人者として長年ありがとうございます。春日さんのおかげで日本一の産地になった」と喜んでいました。

-

井上井月を偲ぶ句会 俳句楽しむ

伊那市手良の住民有志は、思い思いの俳句を楽しむ、井上井月を偲ぶ句会を25日、中坪公民館で開きました。 句会には、6人が参加しました。 井上井月を偲ぶ句会は、今回で16回目で、3月10日の井月の命日にちなんで毎年3月に開いています。 これまでは優れた句を表彰していましたが、優劣をつけるのではなく研究に重点を置いて行こうと、去年から表彰をとりやめました。 句会にはあらかじめ提出してもらった、28の俳句を、俳人の春日愚良子さんが添削していきました。 「淡雪(あわゆき)やふきぼこ一ツ(ひとつ)おき土産」という句は「淡雪の中に蕗(ふき)んぼ顔出(かおだ)しぬ」と添削されました。 その理由について春日さんは、「淡雪やは、淡雪の中とし、おき土産も、顔出しぬとした方が雪の中に顔を出すフキノトウの様子がわかり易い」と話していました。 井上井月を偲ぶ句会は、その昔、井月が手良で句会を開いていたことから住民有志が行っているもので、年一回の句会の他、吟行なども行っています。

-

地域おこし協力隊 来年度増員

伊那市の白鳥孝市長は、「地域おこし協力隊」について「活動が非常に上手くいっている」と話し、来年度さらに2人を委嘱する考えです。 24日開かれた定例記者会見で白鳥市長が明らかにしました。 地域おこし協力隊は県外から隊員を受け入れ地域に住みながら自然や文化の魅力を発信してもらうという取り組みです。 伊那市では今年度、長谷地域でマウンテンバイクが走る道を整備し、観光利用の促進を図ったり、里山の魅力発信などを行う地域おこし協力隊を4人委嘱しています。 来年度は、神奈川県に住む金子孝治さんと妻の靖子さんを委嘱します。 孝治さんは田舎暮らしモデル地域の新山地区に移住し、自然エネルギーコンダクターとして木質バイオマスの利用促進や自然エネルギー活用のコーディネートをします。 靖子さんは新山くらっし応援団として田舎暮らし体験プログラムの利用促進や移住者向けの低価格住宅を建てるキットハウス事業を担当します。 金子さん夫婦は4月1日から活動することになっています。

-

伊那中央ロータリークラブ バラ苗木寄贈

伊那中央ロータリークラブは、環境美化支援事業の一環で商店主らでつくるバラ咲く街角協議会に24日、バラの苗木を寄贈しました。 伊那中央ロータリークラブでは毎年、奉仕事業の一環で、様々な団体に支援活動をしています。 今年は、バラ咲く街角協議会が進める活動の主旨に賛同しバラの苗木を贈りました。 24日は、伊那市のセントラルパークで贈呈式が行われ伊那中央ロータリークラブやバラ咲く街角連絡協議会のメンバーらが大型の鉢へ植栽しました。 贈った苗木は、およそ30種類47株です。 バラ咲く街角連絡協議会は、平成23年から商店街の店主らが中心市街地の活性化を目的に商店街をバラで彩る事業を進めています。 伊那中央ロータリークラブでは「バラの植栽により楽しく歩け、バラの話題で新たなコミュニケーションが生まれるのでは」と期待しています。 24日、鉢へ植栽したバラは商店街や山寺の高尾神社に置かれることになっています。

-

南アルプスの定規 市内の小学生に配布

伊那市は、市内の小学4年生から6年生の児童に南アルプスユネスコパーク登録1周年を記念した特性定規を来年度配布します。 これは、南アルプスに親しんでもらい山の名前を覚えてもらおうと初めて製作したものです。 定規は15センチのアクリル製。 伊那市西箕輪与地から撮影された写真が使われていて、山の名前や標高が書かれています。 南アルプスの特製定規は3000本作成し、新学期にあわせて市内の小学4年生から6年生の児童2014人に配布されることになっています。

-

南箕輪村 人事異動内示

南箕輪村は、4月1日付けの人事異動を24日内示しました。 異動規模は49人の中規模で、課長級への昇格は3人です。

-

伊那市防災会議 地域防災計画の修正案承認

伊那市防災会議が24日、伊那浄水管理センターで開かれ、災害時の職員の活動体制などを明確にした地域防災計画の修正案が承認されました。 防災会議には、消防や医療関係者など委員32人が出席しました。 地域防災計画は、防災会議が作成し実施するもので、市町村が防災のために処理すべきことがらを具体的に定めたものです。 この日は地域防災計画の修正案として、災害時の職員の参集体制を明確にすることや、災害対策本部長の補佐として危機管理監の新設などが示され承認されました。 部長級の危機管理監には1人が配属となり、災害時に本部長の状況判断などの助言を行います。 今回承認された修正案を元に、26年度中に伊那市長が防災計画策定をします。

-

新山保育園再開から1年を祝う

伊那市の新山保育園が再開して1年が経ったことを祝う会が21日、新山集落センターで開かれました。 祝う会は休園となっていた新山保育園が再開してから1年が経ったことを祝おうと新山の保育園・小学校を考える会と保護者会が開いたものです。 21日は地区内外の親子およそ70人が集まりカルタ大会や風船ゲームなどで交流を深めました。 新山保育園は園児数減少のため平成21年度から休園となっていました。 そのため地区住民でつくる「新山の保育園・小学校を考える会」を中心に再開に向けた活動を行ったことにより昨年度入園希望者が園再開のための条件の20人を超えました。 考える会では「保育園を維持するため定住者を増やすための活動も行っていきたい。」と話していました。 新山の保育園・小学校を考える会は4月から新山定住促進協議会に加わり、名称を新山子育て応援部会に変更し保育園・小学校の活動のサポートや保護者同士の交流などに力を入れていくということです。

-

県伊那勤労者福祉センター体育館4月から市に移管

4月1日から伊那市西町の県伊那勤労者福祉センター体育館の管理が長野県から伊那市に移管されます。 それにともない23日伊那市役所で移管セレモニーが行われました。 セレモニーでは県産業労働部の小林資典部長と伊那市の林俊宏副市長が県有財産譲与契約書を取り交わしました。 体育館の移管は県の施設のあり方や配置計画の見直しにともない行われたものです。 伊那勤労者福祉センター体育館は1975年に整備され今回の移管を前に県が改修工事を行ってきました。 鉄骨2階建てで延床面積はおよそ3千平方メートル。 平成25年度はおよそ5万7千人が利用しました。 今回新たにトレーニングルームと会議室を備えた付属施設も建設されました。 伊那勤労者福祉センター体育館は4月から名称を伊那市民体育館メインアリーナに変え伊那市振興公社が管理することになっています。

-

信大農学部で卒業式

南箕輪村の信州大学農学部で23日卒業式が行われ249人の学生が新たな一歩を踏み出しました。 式では信州大学の山沢清人学長から代表の学生に卒業証書が手渡されました。 今年度卒業したのは学部生184人、修士課程61人、博士課程4人の、合わせて249人です。 式の中で山沢学長は「社会では柔軟な思考ができる独創的な人材が求められている。広い教養を持ちグローバルに活躍できるよう成長することを期待している。」とあいさつしました。 また卒業生を代表して機能性食糧開発学専攻の須田真人さんが誓いを述べました。 卒業生のうち3割が進学、6割が就職し就職先は食品や建設関連会社、公務員などとなっています。

-

新ごみ中間処理施設の用地取得へ

上伊那広域連合議会臨時会が23日伊那市役所で開かれ伊那市富県に建設予定の新ごみ中間処理施設用地取得に関する議案が可決されました。 広域連合では今後施設の設計建設や維持管理事業者を募集選定し平成30年度の稼働を目指します。 23日は上伊那広域連合から新ごみ中間処理施設の用地取得に関する議案が提出され全会一致で可決されました。 取得する面積はおよそ2万4,000平方メートル、価格は2億円。 契約の相手方は7人の個人と伊那市となっています。 新ごみ中間処理施設は処理能力が1日118トン、処理方式は流動床式ガス化溶融炉またはシャフト式ガス化溶融炉で処理の対象は燃やせるごみ、不燃ごみ、粗大ごみ処理施設からの残渣、災害廃棄物となっています。 広域連合では事業者の募集選定スケジュールとして6月上旬に入札公告し12月中旬には決定するとしています。 また落札した事業者でつくる処理施設の運営、維持管理業務を目的とした会社を設置し平成30年度の稼働を目指します。 これら実施方針は24日広域連合のホームページで公開するとしています。

-

井上井月の本を北村会長が出版

井上井月顕彰会の北村皆雄会長は、漂泊の俳人、井上井月の生い立ちや普段の生活、幕末から明治にかけてどう生き抜いたかなどを、書いた本を18日に出版しました。 この日は、井上井月顕彰会が伊那市役所で、18日に、岩波書店から出版された本について記者会見を開きました。 出版したのは、伊那市出身で井上井月顕彰会会長で映画監督の北村皆雄さんです。 北村会長が書いた本、「俳人井月、幕末維新 風狂に死す)」は、井月の生活、明治維新の荒波をどう生き抜いたかなどを書いたものです。 この日は他に、映画「ほかいびと 伊那の井月」が4月と5月にヨーロッパ3か国で上映されることが報告されました。 公開されるのはフランス、ドイツ、イタリアで、字幕付きで上映されます。 上映後は、北村さんの対談や講演なども計画されているということです。 井上井月顕彰会は、「ヨーロッパにも俳句の文化があり、上映を通して、井月の魅力が伝われば嬉しい」と話していました。

-

伊那西 新体操 個人・団体全国制覇

伊那市の伊那西高校新体操部は、広島県で開かれた、全国高校選抜大会に出場し、個人総合と団体戦で初めて優勝しました。 この日は、全国高校選抜大会から戻った選手らが成績を報告しました。 高校選抜大会には全国から去年のインターハイなどの成績から選ばれた、23校が参加しました。 個人総合では伊那西高校2年生の猪又涼子さんがフープ、ボール、リボン、クラブの4種目全てで1位となり、総合で初めて優勝しました。 また、22日行われた、団体戦は5人一組でフープとクラブを使った演技で競い、こちらも県勢初となる、優勝を勝ち取りました。 チームは去年のインターハイメンバーが4人残っていて、まとまりのある演技が持ち味だということです。 伊那西高校新体操部は、去年のインターハイでの、個人総合2位、団体戦3位が最高で、個人、団体揃っての優勝は快挙です。 伊那西高校新体操部の橋爪みすず監督は「結果が出て嬉しい。これからも挑戦する気持ちを大切に、上を目指す」と話していました。

-

伊那路を激走 春の高校伊那駅伝

春の伊那路を駆け抜ける春の高校伊那駅伝が22日、伊那市陸上競技場を発着点に行われました。 男子は広島の世羅高校、女子は群馬の常磐高校が優勝しました。 男子は、午後0時5分に伊那市陸上競技場をスタートし6区間、42.195キロを襷でつなぎました。 全国の強豪校や県内から過去最多となる128チームが出場しました。 天候に恵まれた22日、沿道では多くの人が選手たちに声援をおくっていました。 美篶青島のナイスロード沿いでは地域住民が連凧を上げたり、参加校の名前が入った凧を持って応援していました。 折り返し地点となる高遠町商店街で先頭は広島の世羅高校。 佐久長聖高校は、先頭にだいぶ遅れて折り返しました。 その後、佐久長聖高校は第4中継所の市役所前を24位でタスキを繋ぎました。 ここでは、市内のチアリーディング「エムスターズ」がレースに花を添えていました。 陸上競技場にトップで来たのは世羅高校。 タイムは2時間10分で6年ぶり2回目の優勝を果たしました。 県内トップは佐久長聖で19位でした。 また、57チームが出場した女子は午前10時に陸上競技場をスタートし5区間21.0975キロをタスキでつなぎました。 いなっせ前では、小旗を持った市民が声援を送り、また伊那中学校吹奏楽部の生徒が演奏し大会を盛り上げていました。 女子は、群馬県の常磐高校が1時間11分17秒で初優勝を果たしました。 県勢のトップは長野東高校で6位に入りました。 春の高校伊那駅伝は新チームのスタートを切る重要な大会として毎年この時期に行われています。

-

ナカムラ時計店のロトウザクラ 例年より早く開花し満開

伊那市中央のナカムラ時計店のロトウザクラが見頃を迎えています。 22日の伊那地域の最高気温は17.1度で4月中旬並みの暖かい一日となりました。 伊那市中央の未来通り沿いにあるナカムラ時計店では、桃の一種ロトウザクラが満開となり見頃を迎えています。 ロトウザクラは「春を告げる花」とも言われていて、店の人の話によると今年は例年に比べて1週間程早く咲いたということです。 ロトウザクラはあと2、3日楽しめそうだということです。

-

火災消防活動に協力 7人に感謝状

今年1月に伊那市御園で発生した車両火災で消火活動などを行い延焼を防いだ7人に、感謝状が贈られました。 6日は、伊那市山寺の井出裕樹さん、伊那市御園の小坂洋一さんと鈴木幸恵さんが代表で伊那消防署を訪れ、木下広志署長から感謝状が贈られました。 7人は今年1月2日の朝に御園で発生した車両火災で、早期通報や初期消火活動を行いました。 火災は住宅街にある車両置き場で発生し、停めてあった車両23台のうち6台が燃えました。 木下署長は「当時は炎も高く上がり恐怖心もあったと思う。連携して被害を最小限に抑えられたことに心から感謝します」と話しました。

-

伊那市人事異動内示

伊那市は、4月1日付の人事異動を20日内示しました。 異動規模は255人の中規模で、部長級への昇格者は5人です。 総務部に新たに配置される危機管理監に伊藤明生さんが昇格します。

-

公立高校後期選抜合格発表

公立高校の後期選抜の合格発表が20日行われ、全日制では、県内で1万1,135人が合格しました。 このうち伊那北高校では、午前8時30分に合格者の受験番号が記された掲示板が運びだされました。 今年伊那北高校は、普通科200人の募集に対し217人が受験し、204人が合格、理数科は、4人の募集に対し7人が受験し4人が合格しました。 なお、再募集は、辰野高校商業科で8人、上伊那農業高校生産環境科で2人、生物化学科で11人、高遠高校普通科で24人、箕輪進修高校の普通科Ⅲ部と工業科Ⅰ部でそれぞれ若干名です。 伊那北高校の入学式は、4月6日に行われます。

-

伊那中央病院 診察順番表示システム運用開始

伊那市の伊那中央病院で、診察の順番を画面とチャイムで表示するシステムの運用が20日から始まりました。 伊那中央病院では、患者のプライバシーの保護と診察の待ち時間の有効活用を目的に、診察の順番を画面で知らせるシステムを20日から開始しました。 毎年行っている満足度調査で患者から「待ち時間が長い」との意見が多数あったことから今回導入しました。 これまでは名前で診察する患者を呼んでいましたが、このシステムにより番号とチャイム音で診察番号を知らせます。 院内の27か所に設置されていて、待合の場所によってモニターの大きさや位置を変えています。 混乱を防ぐため、しばらくは案内係りの職員を配置して声かけなどを行い患者を誘導するということです。 4月以降には、診察の順番が近づくと携帯電話で知らせる「まもなくコール」の運用も検討しているということです。

-

古流松藤会伊那支部 いけばな70点並ぶ

上伊那の生け花教室でつくる古流松藤会伊那支部の作品展が伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 会場には、古流松藤会伊那支部の会員の作品70点が並んでいます。 古流松藤会は、伝統の生け花様式と個性を自由に表現する現代華の2つの形式で作品を作っています。 会場の一角には伊那路をテーマにしたコーナーもあります。 飯島弥生代表は「生け花は堅苦しいものではなく身近で楽しいということを多くの人に感じてもらいたい」と話していました。 古流松藤会伊那支部の会員作品展は22日(日)まで、かんてんぱぱホールで開かれています。

-

伊那ケーブルテレビ 番組審議委員会

伊那ケーブルテレビのコミュニティチャンネルについて意見を聞く番組審議委員会が20日、開かれました。 20日は、今年度の委員会が伊那ケーブルテレビで開かれ、放送エリアの伊那市と箕輪町、南箕輪村から委員など8人が出席しました。 委員会は、広く意見を聞き番組づくりに生かそうと開かれているものです。 放送している主な番組や特別番組の計画について説明があった他、コミュニティチャンネルについて意見が出されました。 委員からは、「ケーブルニュースで伊那市の割合が多い。箕輪町や南箕輪村の話題を増やしてほしい」「番組の更新をもっと頻繁に行い、より多くの人がテレビに映るようにしたほうがいい」などの意見が出されました。 伊那ケーブルテレビでは今年、戦後70年の節目として戦争とは何かを再認識し平和の大切さを次世代に伝える番組を企画していて、4月からの放送を予定しています。

-

箕輪町人事異動 75人中規模

箕輪町は4月1日付の人事異動を20日内示しました。 異動数は75人で、課長級への昇格は2人となっています。 企画振興課まちづくり政策担当課長に産業振興課商工観光係長の三井清一さんが昇格します。

-

高遠城址公園の桜 開花予想は4月7日

日本気象協会は、今年5回目の桜の開花予想を、20日に発表しました。 高遠城址公園の桜は、前回の予想より2日早まり、4月7日と予想しています。 高遠城址公園では、膨らんだ桜の蕾が色づき始めています。 20日の5回目の発表によりますと、開花は4月7日(火)、満開は4月12日(日)となっています。 日本気象協会では、県内で、この先も暖かな日が多くなると予想しています。 このため、開花予想日が、前回より2日早くなっています。

-

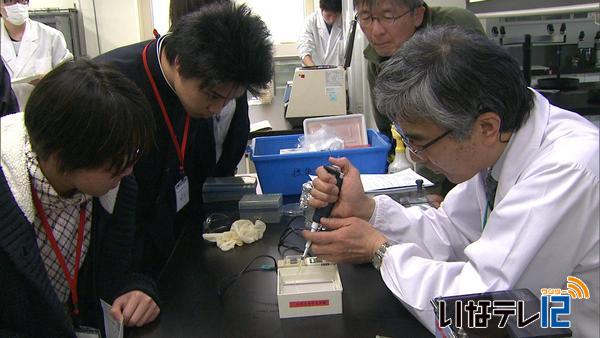

遺伝子組換え実験 体験

遺伝子の組換えや微生物の産業利用などバイオテクノロジーについて考える、信州大学農学部の公開講座が15日に開かれました。 講座には、高校生から一般まで8人が出席しました。 信州大学では、地域や一般の人に大学でどの様な授業が行われているのかを理解してもらおうと毎年公開講座を開いています。 今回は、農業や環境など農学分野でのバイオテクノロジーの利用として、遺伝子組換え実験を行いました。 出席した人たちは、千菊夫教授から、別々の2つの遺伝子を組み合わせる手順を教わりました。 その後、専用の機器を使い細胞を検査装置へと移していました。 信州大学農学部では、大学の研究の成果を広く知ってもらうおうと今後も公開講座を開くとしています。

-

横山ザゼンソウ群生地

伊那市横山のザゼンソウ群生地では、次々とザゼンソウが頭を出し春の訪れを告げています。 群生地一帯には、若干雪が残る場所もありますが、ザゼンソウがいたるところに顔を出していました。

-

手描きぼかし染め入門 作品展

伊那市総合型地域スポーツクラブの講座の一つ、手描きぼかし染め入門講座の生徒の作品展が、伊那市の八十二銀行伊那市駅前支店で開かれています。 会場には、手描きぼかし染めの作品、30点ほどが並んでいます。 今年度の講座を受講した生徒5人の作品が並びます。 手描きぼかし染めは、着物や帯などに用いられる手描き友禅染を簡略化し現代的にアレンジしたもので、ハンカチ、バッグ、Tシャツなどが染められています。 講師を務める箕輪町の大橋 寿朗さんの作品は色彩のグラデーションで、花や風景を描き出しています。 19日は、いなっせで今年度の最終講座が開かれていました。 大橋さんは、国際美術大賞展で一昨年、文部科学大臣奨励賞を受賞するなど、中央で活躍する作家です。 地域の文化振興に役立ちたいと、2年前から地域スポーツクラブの講座で講師を務めています。 2年目になる生徒もいて、熱心に作品制作に取り組んでいました。 来年度の伊那市スポーツクラブの講座の受け付けは4月1日からで、受付は先着順だということです。 手描きぼかし染め講座の生徒による作品展は、4月16日まで、八十二銀行伊那市駅前支店で開かれています。

-

伊那市役所食堂 伊那駅伝を応援

伊那市役所内にある食堂アザレアでは、22日に開催される春の高校伊那駅伝をPRしようと、特別メニューを提供しているほか、特設コーナーを設置しています。 本日のランチ。伊那駅伝応援メニューのイカエビテン・500円。伊那駅伝の言葉の響きをもじったメニューです。 春の高校伊那駅伝を応援しようと、今年初めて提供されました。 アザレアでは、他に、今年初めて、店内にコーナーを設けて、駅伝をPRしています。 アザレアは、株式会社ニシザワが運営していますが、高校駅伝に出場した選手の家族がニシザワに勤務していることが縁で、今回この展示が実現しました。 箕輪町出身の千葉健太選手と、駒ヶ根市出身の蟹澤 淳平選手が佐久長聖高校時代に全国高校駅伝に出場した際のもので、貴重なパネルだということです。 そのほか、大会で使用されたゴールテープやタスキも展示されています。 アザレアでは、「地元、伊那のイベントを発信するとともに、伊那路を走り活躍する現役選手を応援したい」と話していました。 イカエビテンの提供は20日まで、パネルの展示は23日まで行われています。

-

伊那市桜守の会 発足へ

日本一の桜の里づくりをすすめる伊那市は、地域の桜を地域で守る体制を確立させるため、新たに、仮称・桜守の会の設立を目指します。 19日は、地域桜守になるための今年度最終回となる講習が、伊那市の上川手いきいき交流施設で開かれ、受講生8人と地域桜守、地区役員がソメイヨシノ3本を植樹しました。 伊那市では、日本一の桜の里づくり計画に基づき、平成23年度から、地域桜守の養成を進めています。 養成講座は伊那市振興公社の職員で、高遠城址公園の桜を管理してきた稲辺 謙次郎さんが講師を務めています。 去年5月から6回にわたる講座が開かれ、虫の駆除や、枯れ枝の処理などを学んできました。今年度の受講生は、4期生となります。 この日は、伊那市役所で地域桜守の修了式が行われました。 受講生8人に、白鳥孝市長から修了証と腕章などが手渡されました。 今年度の修了生を合わせて31人が地域桜守として登録されました。 伊那市では、さらに進んだ桜の管理体制を整えるため、講座を修了した地域桜守による組織、仮称・桜守の会を立ち上げたい考えです。 指導してきた稲辺さんはアドバイザーの立場で会に関わる予定です。 桜守の会では、作業支援の連絡や調整、地域内の桜のパトロール、後継者の育成などを組織的に展開していくことを目的に、今年夏ごろの発足を目指します。

711/(金)