-

仲仙寺御開帳に向け回向柱

伊那市西箕輪仲仙寺の開創1200年を記念して行われる御開帳に向け、10日回向柱(えこうばしら)が本堂前に建てられました。 触れるとご利益があるとされる回向柱。 高さは4メートル、重さは150キロほどのヒノキの柱です。 御開帳を意味する奉開扉 本尊十一面観世音 諸願成就 などと書かれています。 96歳になる先代で名誉住職の師田賢説さんが筆を振るいました。 10日は、総代会のメンバー20人ほどが集まり、柱を建てました。 客殿から本殿へと柱を移し、穴を掘って建てました。 15日すぎに本尊の十一面観音の右手から30メートル離れた回向柱まで善の綱と呼ばれる 5色の綱を張る予定です。 十一面観音は、60年に一度公開されていて、前回は、昭和47年の4月でした。 それから60年後は、平成43年、2031年になりますが、開創1200年の今年は、特別に公開されます。 仲仙寺開創1200年を記念した御開帳は、4月18日の正午から5月8日まで行われます。

-

くるみ割り人形公演をPR

いなっせにある伊那市生涯学習センターに6月に行われる手作りの演奏会「くるみ割り人形」をPRするコーナーが設けられました。 くるみ割り人形のストーリーにちなんでお菓子の国をイメージした人形や小物が並んでいます。 チャイコフスキーのくるみ割り人形は、第11回手づくりの演奏会として一般公募のバレエ団と伊那フィルハーモニー交響楽団、いな少年少女合唱団が共演します。 6月14日、伊那文化会館大ホールで、チケットは全席自由1,000円。 生涯学習センターで販売されています。 実行委員会では、早めの購入を呼び掛けています。

-

高校生NO1ラッパーが南ア歌う

高遠高校出身で高校生ナンバーワンラッパーのMCにがりこと羽柴数生さんは、南アルプスジオパークをPRするイメージソングをレコーディングしました。 レコーディングは、駒ケ根市のライブハウスで行われました。 イメージソングのタイトルは、「そーだジオパークに行こう」。 ジオパークによせる思いやローメンなどの名物をラップで表現しています。 2月のジオパークガイド講座最終日で楽曲を披露したところ、伊那市がイメージソングとしてレコーディングを依頼。 プロモーションビデオとして制作し、ホームページなどで公開する予定です。 羽柴さんは、去年の10月に続き、今年3月の高校生ラップ選手権でも優勝し2連覇しています。 3月に高遠高校を卒業し、5月からは東京で音楽活動を始めることにしています。 レコーディングには、高遠高校の小澤和浩教諭も参加し、息のあったコンビネーションで歌いあげました。 伊那市では、「高校生が地元のことを若い感性で表現してくれたことがうれしい。若い世代にもジオパークをアピールしていきたい。」と期待しています。

-

明音寺でお花まつり法要

お釈迦様の誕生を祝う「お花まつり」が8日、箕輪町の明音寺で行なわれました。 この日は、明音寺の総代など三役と、檀家でつくる明音寺仏教婦人会の会員およそ80人が参加して、お花まつり法要が行われました。 4月8日は、お釈迦様が、2,500年ほど前に、現在のネパールで生まれた日とされています。 お釈迦様が生まれたときに天から甘い雨が降ったと言い伝えられていて、そのことから、お花まつりでは、釈迦像に甘茶をかけてお祝いをします。 参加者の代表が、お釈迦様に甘茶をかけました。 明音寺仏教婦人会では、「今後も伝統を守り、後世に引き継いで行きたい」と話していました。

-

銀座で伊那谷の酒PR

伊那市のルネッサンス西町の会と産直新聞社は、4月12日に伊那市の春日公園で行う伊那谷新酒まつりを東京の銀座NAGANOで1日PRしました。 東京の銀座NAGANOで開かれたのは、伊那谷新酒まつりイン銀座。 毎年恒例になっている伊那谷新酒まつりを全国に発信しようと初めて行いました。 会場には、新酒まつりで提供される伊那谷の9つの蔵の日本酒や地ビールが並び、会場を訪れた人たちが飲み比べていました。 告知から3日ほどで定員の35人に達したということです。 ルネッサンス西町では、「ぜひ信州伊那谷を訪ねてください。」と来場者に呼びかけていました。 イベントには、東京の利き酒師も飛び入り参加して、和気あいあいとした雰囲気の中で伊那谷の酒を味わっていました。 評価も上々で、関係者は、「行政主導でなく人のネットワークを通じて酒や地域の良さを発信できたのは、いい方向性だと思う。」と話しています。 伊那谷新酒まつりは、日程を変更し4月12日に伊那市の春日公園で行われます。

-

「ダウン症の天才書家 金澤翔子の世界展」始まる

ダウン症の書家として知られる東京都在住の、金澤翔子さんの個展が、9日から伊那市坂下のはら美術で始まりました。 9日は、金澤さんが母・泰子さんとはら美術を訪れ揮毫を行いました。 現在29歳の金澤さんは、5歳の時に書道を始めました。14歳の時に病気で亡くなった父、裕さんとの約束で二十歳の時に初めて個展を開き、以来、全国各地で個展や揮毫などを行っています。 2012年には、NHKの大河ドラマ「平清盛」の題字を書いています。 縦98センチ、横3メートル60センチの紙に書かれた文字は「共に生きる」です。 東日本大震災以降、この文字を書く事が多くなったということです。 会場には、金澤さんの作品50点が展示されていて、伊那市で個展が開かれるのは今回が初めてです。 「ダウン症の天才書家 金澤翔子の世界展」は、伊那市坂下のはら美術で21日(火)まで開かれています。

-

西春近 宮の原の枝垂れ桜 見ごろ

伊那市西春近小出三区の宮の原にある枝垂れ桜が見頃を迎えています。 6日頃から咲き始めた桜は9日現在満開で、カメラを持った人が次々と訪れていました。 地元の住民によりますと、雨が降らなければ、例年、1週間ほど楽しめるということです。

-

天下第一の桜 高遠城址公園満開

天下第一の桜として知られる高遠城址公園が、9日、満開となりました。 5日に開花した桜は、9日に、満開を迎えました。 園内には1,500本のタカトオコヒガンサクラが植えられています。 タカトオコヒガンザクラはこの一帯に植えられた固有種で、長野県の天然記念物にも指定されています。 花はやや小ぶりで赤みを帯びているのが特徴です。 城址公園の桜守によると、平年は、開花から満開まで1週間ほどかかるということですが、今年は一気に花が開いたということです。 去年の満開は平年並みの16日で、今年は、それよりも7日早くなっています。 見所の一つ桜雲橋では、観光客が足を止めて桜に見入っていました。 城址公園が見渡せる対岸からはこんもりと桜が覆う公園を描く人の姿も見られました。 高遠城址公園では、12日に、着付けパフォーマンス・着付けショーが開かれるほか、17日、18日に、ローメンやソースカツ丼といったご当地グルメを味わえるコーナーが設置されるなど、週末を中心に様々なイベントが予定されています。 高遠城址公園の桜の見ごろは、来週末ごろまでということです。

-

南箕輪村商工会 新入社員対象の研修会

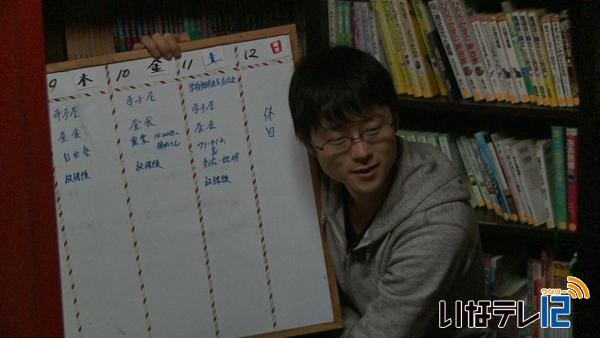

南箕輪村内の企業に入社した新入社員を対象にした研修会が、9日、村商工会館で開かれました。 研修会には、この春入社した新入社員を中心に、去年より8人多い27人が参加しました。 南箕輪村商工会の堀 正秋会長は、「例年より新入社員も増え、村内の景気もやや立て直しの動きがあるが、まだまだ本格的に上向きではない。県内一若く、唯一人口が増加している村の発展は、若い皆さんの肩にかかっている」と激励しました。 研修会では、長野経済研究所の上席インストラクター 小沢 廣行さんが、仕事の基本・コミュニケーションについて話をしました。 小沢さんは、「ビジネスマナーの基本は挨拶です。先輩から挨拶をされて返すのはただの返事。自分から挨拶をしましょう」などと話していました。 この研修会は、村内に300社ほどある商工会会員企業の内、中小企業が8割を占める中で、新入社員の教育体系をもっていない企業をバックアップしようと、村商工会が毎年開いています。

-

高遠城内の再現図 池上さんが寄贈

伊那市出身で、東京都で空間デザイナーとして活躍する池上 典(のり)さんが、高遠城内の再現図を描き、9日伊那市に寄贈しました。 透視図法で描かれた、高遠城内の再現図です。 彩色されたものが32点、その他、解説図など37点が寄贈されました。 9日は、池上さんが高遠町歴史博物館を訪れ、白鳥孝市長から感謝状を受け取りました。 池上さんは、沖縄県立新歴史博物館や、鹿児島市立科学館などのデザイン・設計を手掛ける空間デザイナーです。 デザインの技法を用いて、高遠に残る古地図や部屋割り図などを参考にしながら、今回、城内の様子を描き出しました。 部屋の広さなどは、古文書をもとに正確に描いていますが、立体部分は、別の資料を参考にし、想像も加えて書いたということです。 池上さんは、2013年に、伊那市に、3点の高遠城全体の鳥瞰図を贈っています。 今回贈られた再現図は、その鳥瞰図とともに、7点ずつ、歴史博物館で展示される予定です。 池上さんは、白鳥市長から、「町民や農民の暮らしの再現図もぜひ描いてほしい」と依頼を受け、「ぜひやってみたい」と前向きな答を返していました。

-

南箕輪村景観計画審議会 初会合

南箕輪村景観審議会の初会合が昨夜、南箕輪村役場で開かれました。 審議会は景観形成に必要な事項について調査、審議する場として景観条例に基づき設置されたものです。 関係団体から選ばれた委員14人に、唐木一直村長から委嘱状が手渡され、会長には信州大学農学部の上原三知助教が選ばれました。 南箕輪村は、今月から独自に景観計画を定め地域にあった景観形成や保全に向けた届出の基準を設ける事ができる景観行政団体に移行しました。 村では、7月に独自の基準などを示した景観計画の発効を予定していて、今回、審議会にこの計画案を諮問しました。 計画では床面積が30平方メートル以上の建物の新築や改築などについては事前の届け出が必要としています。 委員からは「太陽光発電についても景観の面から一定の規制が必要では」との意見が出されていました。 村の担当者は「太陽光パネルの総面積が100平方メートルを超える物については、今後、届出が義務化される。 また、道路に面した場所では木を植え見えなくするよう努めてもらう」等と答えていました。 村では、ホームページ等で計画案に対する意見の公募を行い今月中月に景観計画を決定したいとしています。

-

伊那技術専門校 最後の入校式

南箕輪村の伊那技術専門校で今年度の入校式が8日行われました。 来年度からは、県工科短期大学校南信キャンパスとして開校されることになっていて、伊那技専としては今回が最後の入校生となります。 今年度は、半年間の短期課程に、18歳から42歳までの10人が入校しました。 半田直道校長は「規律、誠実、安全の心を忘れることなく、新たな課題に挑戦する技術者となるよう努力してほしい」と式辞を述べました。 入校生を代表して、伊那市の松村望さんが誓いの言葉を述べました。 伊那技術専門校は来年3月に閉校となり、4月から県工科短期大学校南信キャンパスとして開校します。 来月からは新校舎の建設が始まる予定です。

-

伊那地域 1月下旬並みの気温 雪景色

4月に入り伊那地域はあたたかい日が続き桜も一気に開花しましたが、8日は雪が降る寒い一日となりました。 この日の伊那地域の日中の最高気温は5.4度までしか上がらず1月上旬並みの寒い一日となりました。 現在8分咲きの高遠城址公園では、朝早くから桜守や市の職員が公園内を見回り、桜の状態を確認していました。 雪が積もり枝が折れそうな木を見つけると、花が落ちないようそっと枝をゆらし雪を落としていました。 雪と桜の共演となった高遠城址公園、訪れた観光客はめったに見られない風景を楽しんでいました。 一方、土産物を販売する屋台では、季節外れの雪に花見客を心配する声も聞かれました。 桜守の西村一樹さんによりますと、高遠閣や桜雲橋付近の桜は、咲きはじめという事もあり、雪で花が散る心配はないという事で、今週末に見頃を迎えそうだという事です。

-

春日公園の桜 今が見ごろ

伊那市の春日公園の桜が見頃を迎えています。 8日の朝は、雪が桜に積もり、いつもと違う桜を見ることが出来ました。 春日公園には、コヒガンザクラとソメイヨシノあわせておよそ400本が植えられています。 伊那市観光協会によりますと、現在、南側は満開で見頃を迎えているということで、公園全体では来週末まで楽しめるということです。

-

オリジナル切手「桜花浪漫」販売

伊那市の郵便局は、花見シーズンにあわせオリジナル切手「高遠 桜花浪漫」の販売を始めました。 8日は高遠郵便局の髙橋晴彦局長らが伊那市役所を訪れ白鳥孝伊那市長にオリジナル切手2セットを贈りました。 切手は8年前から高遠の桜をPRしようと、郵便局が花見の時期に合わせて作っています。 今年は桜まつりのポスターに採用された写真などがデザインされ、夜桜の写真も使われました。 オリジナル切手フレームは市内の郵便局で販売され、52円切手10枚1セットが930円。82円切手10枚1セットが1230円で、共に3,500セット限定販売となっています。 白鳥市長は、「夜桜は雰囲気が変わって良い。お土産としても喜ばれる一品。」と喜んでいました。

-

対象地を拡大 農地転用許可

南箕輪村の大芝で計画されている営農型太陽光発電施設について村農業委員会は対象地を広げて太陽光パネルを設置する内容の農地転用を許可しました。 7日は、南箕輪村役場で農業委員会の総会が開かれ大芝で計画されているソーラーシェアリング営農型太陽光発電施設計画の審議が行われました。 これは神奈川県の太陽光発電事業者が地元農家と共に進めているものです。 計画はおよそ2万平方メートルの農地に太陽光パネル5千枚を設置し発電出力は1750キロワット。 農地の一部を転用しパネルの下で朝鮮人参を栽培するもので、先月の農業委員会で農地転用の許可が出ていました。 今回、地元地権者の要望を受けおよそ1万平方メートルの農地を広げるとした計画が審議されました。 パネルは全体で8616枚となり発電出力は約2000キロワットに増やす計画です。 審議の結果、会長を除く委員13人全員が賛成で許可となりました。 委員からは「営農型のモデルになってほしい」「パネルありきの営農にならないようにしてほしい」などの意見が出されました。 農業委員会では今後3年ごと見直しを行い審議していく予定です。

-

伊那節を後世に伝える

伊那節を歌い継ぎ後世に伝えようと伊那市の伊那公園で伊那節まつりが6日、行われました。 伊那公園には昭和35年に建てられた「伊那節発祥の地の石碑」があります。 毎年碑の前で伊那節まつりが開かれていますが今日は、あいにく雨となり伊那東大社の社殿で神事が行われました。 まつりは、伊那商工会議所などが開いているもので商工会議所や市の関係者など30人ほどが参加しました。 まつりでは、伊那節保存会が歌と踊りを披露しました。 伊那節は古くは「おんたけやま」と呼ばれ江戸時代に権兵衛峠を行き来するときに歌われた馬子唄です。 伊那商工会議所の川上健夫会頭は「伝統ある伊那節を未来に語り継いでいきたい」と話していました。 なお、伊那公園のコヒガンザクラとソメイヨシノは現在満開で、伊那公園桜愛護会によりますと14日頃まで楽しめるということです。

-

イワナの成魚放流

渓流釣りの本格的なシーズンを前に天竜川漁業協同組合は、イワナの成魚を伊那市高遠町の山室川などに7日、放流しました。 7日は、天竜川漁業協同組合のメンバーが、イワナの成魚500キロを辰野町から駒ヶ根市までの渓流に放流しました。 イワナは、安曇野で養殖された体長17センチほどの成魚です。 3月にはアマゴの成魚500キロを主要な渓流に放流しています。 漁協では、「この時期は雪溶けで川が増水している。今後、川の水や水温が安定すれば釣果が期待できる」と話していました。 天竜川漁業協同組合では5月2日に、高遠ダムと横川ダムでそれぞれ100キロのジャンボマスを放流する予定です。 遊漁料は1日券が1100円年間券が6600円、中学生券が300円、小学生以下は無料となっています。

-

殿島団地汚水浄化施設閉所 公共下水道へ統合

生活雑排水の浄化を行う殿島団地汚水浄化施設が3月31日で閉所となり、4月1日から公共下水道に統合しました。 31日は、伊那市東春近の暁野区集会所で施設の閉所式が行われ、市や区の関係者など15人が出席しました。 暁野区にある殿島団地汚水浄化施設は、昭和63年8月に県住宅供給公社から市に移管され、188戸の生活雑排水の浄化処理を行ってきました。 施設の老朽化により、市と暁野区で話し合いを進め、公共下水道へ統合することになりました。

-

オルタナティブスクール伊那谷まあるい学校 正式オープン

公立の学校に籍を置きながら通うことのできる学校「オルタナティブスクール伊那谷まあるい学校」が、7日から伊那市高遠町のポレポレの丘で正式にオープンしました。 この日は、県内外から16人の子どもとその保護者が集まりました。 オルタナティブスクールは、公立の学校に籍を置きながら通うことができ、子ども達が別の学び方を選択できる学校です。 元公立小学校教員で伊那市上新田在住の濱大輔さんが開いています。 去年4月にプレオープンとして開校し、机や椅子のない状態から1年間試行錯誤を重ね、準備を進めてきました。 初日の7日は、去年11月に建てたモンゴルの移動式住居「ゲル」の中で本を読むなどして過ごしました。 参加者はあすまでの2日間、テントを立てたり自炊をしたりして過ごす予定です。 オルタナティブスクール伊那谷まあるい学校は、火曜日から金曜日と祝日の午前10時15分から午後6時に開校しています。 現在は、4歳から高校1年生までの17人が通うことになっています。 学校では夏までに今のものよりも大きいゲルをもう1棟建てる予定です。 問い合わせ:090-4950-2615(濱さん)

-

狐島区 大規模災害に備え訓練

伊那市の狐島区は大規模災害に備えた防災訓練を、5日に行いました。 訓練は、午前7時に震度6強の東海・東南海沖地震が発生したとの想定で行われました。 午前7時半、狐島の公民館に区の災害対策本部が設置されました。 発災から50分ほどが経過すると、狐島にある4つの常会長から、災害対策本部長に被災状況が報告されました。 常会から被災状況が報告されると、情報連絡部が地図上に倒壊家屋や負傷者の場所を記入していきました。 狐島区では、東日本大震災以降、救出や救護を含めた総合的な防災訓練を毎年4月に実施しています。 公民館では、負傷者の応急手当の方法について講習を受けました。 狐島区では、去年、隣接する境区とともに、伊那東小学校、竜東保育園と協定を結び、合同避難訓練を行っていて、地域の防災力の強化を図っていきたいとしています。

-

信州ブレイブウォリアーズ伊那で試合

bjリーグの信州ブレイブウォリアーズの試合が、4日と5日の2日間伊那市で行われ、2日間で延べ2,500人が訪れました。 東地区7位のブレイブウォリアーズは、9位の群馬クレインサンダースと対戦しました。 5日は、クレインサンダースに13点差でやぶれ6連敗となった信州ブレイブウォリアーズは、5点ビハインドで迎えた第3クォーター、立て続けにシュートが決まり逆転します。 その後は、一進一退の攻防が続き、同点で残り時間20秒に。 ウォリアーズが残り2秒で得点し、接戦を制しました。 ウォリアーズは、上位8チームが出場できるプレーオフ進出をかけて残り6試合を戦います。

-

名刺サイズのパンフ「いな観カード」作成

伊那市観光協会は観光客に土産品や宿泊先などを紹介する名刺サイズのパンフレット「いな観カード」をつくりました。 6日は観光協会の職員が伊那市西箕輪のみはらしファームに「いな観カード」を設置していました。 カードは持ちやすいサイズのパンフレットで伊那市内の情報を発信しようと伊那市観光協会広報宣伝部会が作ったものです。 制作には伊那市観光協会の会員24店舗が参加していて「味」「観光」「土産」「宿」などのほかに「名所」として高遠城址公園が紹介されています。 また裏面にはQRコードがあり詳しい情報を見ることができるようになっています。 「いな観カード」はみはらしファーム、南アルプス村道の駅のほか桜まつり期間中は高遠城址公園となりのSakuraマーケットに設置されることになっています。

-

歯科衛生士目指して

歯科衛生士を目指す公衆衛生専門学校の入学式が6日行われました。 式で今年度入学する19人が入場すると拍手で迎えられました。 入学するのは上伊那地域から7人、諏訪地域から7人、飯田下伊那と中信地域から5人の合わせて19人です。 県公衆衛生専門学校は1969年に開設されこれまでの卒業生は1600人を超えています。 式辞で合木康典校長は「これからの学校生活で将来の目標をさがしあこがれや夢を目標、目的に置き換えて努力してください。」と激励しました。 また入学生代表が誓いの言葉を述べました。 入学生は3年間、歯科衛生士になるための専門教育を受けることになっています。

-

1万2千本の桜の樹勢調査へ

先週末の気温の上昇により伊那地域の桜は一気に開花が進みました。 そんななか元伊那市振興公社の桜守として活動してきた稲辺謙次郎さんは市内およそ1万2千本の桜の樹勢調査に乗り出しました。 伊那地域は先週土曜日、最高気温が25度を記録するなど暖かな陽気が続いています。 これにより伊那地域は桜の開花が一気に進みすでに満開となっているところもあります。 伊那市役所の天竜川沿いの桜も開花が進み花を楽しみながら散歩をする人の姿がありました。 伊那市の西春近北保育園園庭には桜の木が1本あり、花の下でのお花見給食がこの時期の恒例行事となっていて今年は例年より早まりそうです。 桜の開花が進むなか3月末で伊那市振興公社を退職した桜守の稲辺謙次郎さんは市内の桜およそ1万2千本の樹勢調査に乗り出しました。 これまで高遠城址公園をはじめ市内の桜の管理や後継者の育成にあたっていました。 公社を退職してからはフリーの桜守としてこれまで手付かずだった、市内の桜のデータをまとめることにしました。 調査では生育環境の概況や管理状況、樹木の状態などを基に樹勢の衰退度などを判定していきます。 木が健康かどうかは葉と枝との密度のバランスや葉の大きさを見ればほぼ分かるということです。 稲辺さんは1、2年のうちに調査結果をまとめる計画で樹勢の衰えがみられる木についてはその対策についても検討していくということです。

-

町元気ポイントを「箕」へ 交換始まる

箕輪町公民館は、元気はつらつポイントを地域通貨券「箕」に交換をする地域巡回を6日からスタートさせました。 初日の6日は、沢公民館で行われました。 箕輪町公民館は、地域の長寿クラブや、70歳以上の希望者を対象に、ボランティアや健康づくりなどの活動をポイント換算していて、そのポイントを地域通貨券「箕」に交換します。 これは、箕輪町の元気はつらつ箕輪の大先輩活動支援事業の一環で、平成24年から行われています。 交換は、平成26年度の活動ポイントが対象で、上限を3,000ポイントとしています。 1ポイント1箕、1円で、500ポイント単位で交換します。 「箕」は地域通貨で、町内の飲食店や衣料店、旅行業者など加盟店114店舗で使うことができます。 訪れた人たちは、1年間の活動を記した元気ポイント手帳と引き換えに、「箕」受け取っていました。 箕輪町公民館では、「家に引き困らず、体を動かすいい機会になり、皆さんの生きがいになってきている。」と多くの参加を呼びかけています。 ポイントは、ボランティアや健康づくりの他、散歩や食事の支度、温泉に行くなど普段の生活の中で貯めることができ、全て自己申告です。 ポイントを交換する、地域巡回は6月まで各地区で、開かれることになっています。

-

伊那北高校新入生244人が入学

伊那市の伊那北高校の入学式が6日行われ、244人が新たな生活をスタートさせました。 新入生は、吹奏楽部の演奏に合わせて会場へ入場しました。 今年は、普通科に204人、理数科に40人のあわせて244人が入学しました。 澤井淳校長は、「世界が必要とする人材になるため、3年間をどう取り組むかが鍵。何をしたら良いのか自分で考え、一日一日を大切にしてほしい」と式辞を述べました。 新入生を代表して古畑夏音さんが宣誓しました。 新入生は、7日全校顔合わせ会、8日オリエンテーションにのぞみます。 9日からは、通常授業が始まる事になっています。

-

信州高遠美術館 特別展「竹久夢二展」が始まる

信州高遠美術館では、特別展「竹久夢二展」が始まりました。 会場には、竹久夢二の作品や資料など200点が展示されています。 竹久夢二は明治17年に岡山県に生まれ、17歳で上京。新聞や雑誌、児童書などの挿絵を手掛け、大正ロマンを象徴する画家と言われています。 夢二の描く美人画は「夢二式美人」と呼ばれ、黒く澄んだ瞳と線の細い体のラインが特徴だということです。 竹久夢二展は、来月24日(日) まで、信州高遠美術館で開かれています。

-

わくわくクラブ 年度初めのイベント

南箕輪わくわくクラブの年度初めのイベントが5日、村内で行われました。 イベントには、わくわくクラブの小中学生の会員およそ300人が参加しました。 バレーボールのVC長野トライデンツ、サッカーの松本山雅FC、バスケットボールの信州ブレイブウォリアーズの選手やコーチ合わせて21人が、子どもたちを指導しました。 このうちバレーボールの会場では、トスの上げ方やスパイクの打ち方などの基礎練習をしました。 サッカーの会場では、ドリブルから素早くシュートを打つ練習をしていました。 わくわくクラブは、総合型地域スポーツクラブとして設立し、14年目を迎えます。 昨年度は、村内外の未就園児から90代までの1,370人が会員登録しています。 事務局では「70ほどのクラブがあるので、興味のある方は参加してほしい」と呼びかけています。 連絡先 NPO法人南箕輪わくわくクラブ゙ 78-8313

-

伊那市民吹奏楽団 4月19日に第5回スプリングコンサート

伊那市民吹奏楽団は、4月19日に行う第5回スプリングコンサートにむけ練習に励んでいます。 伊那市民吹奏楽団は伊那市を中心に活動するアマチュア楽団です。 昭和51年に発足し、現在は10代から50代の50人が所属しています。 今月19日に5回目のスプリングコンサートを計画していて、春の花見にちなんだ曲や日本のポップスなど10曲を演奏します。 4日夜は、全員での合奏練習を行いました。 伊那市民吹奏楽団の第5回スプリングコンサートは19日(日)午後6時から伊那市のいなっせ6階ホールで行います。 入場は無料です。

711/(金)