-

伊那消防署 旧庁舎閉署式

3月15日で業務が終了した、伊那消防署旧庁舎の閉署式が19日に行われ、署員や地元住民などが見守る中、看板がおろされました。 署員や地元住民、OBらが見守るなか、旧庁舎前の国旗がおろされました。 伊那消防組合消防本部と伊那消防署の看板は、白鳥孝伊那市長、唐木一直南箕輪村長が外しました。 閉署式は、旧庁舎の車庫として使われていたスペースで行われました。 伊那消防署の木下広志署長は「夜間の出動や訓練など近隣住民の皆さんにも大変お世話になった。OBの皆さんにとっても思い出深い庁舎だが、今度は新しい庁舎で新しい歴史を作っていきたい」と話しました。 旧庁舎は、昭和49年5月から41年あまり、地域防災の拠点としての役割を果たしてきました。 この後、伊那市荒井の新庁舎前で、国旗の掲揚が行われました。 新しい庁舎では、通常点検が行われ、白鳥市長と唐木村長が署員の服装などをチェックしました。 開所式で白鳥市長は「グラウンドや体育館も近く、災害の早期収拾に有効な場所。上伊那の基幹消防署として安心安全の拠点となるよう取り組んでいく」と挨拶しました。 新庁舎は4月に発足する上伊那広域消防本部と、伊那消防署を併設するものです。 新庁舎では、今月16日から、伊那消防署の業務が始まっています。

-

82歳の現役ベーシスト 鈴木勲さんライブ4月に伊那市で

82歳の現役ジャズベーシスト、鈴木勲さんのライブが4月17日、伊那市のいなっせで開かれます。 ライブ主催者代表の百瀬江子さんが所属する伊那異業種交流研究会の例会に招待された鈴木さんは、19日夜、メンバーと交流し、来月のライブをPRしました。 82歳の現役ベーシスト鈴木勲さんは、昭和8年生まれ。 36歳の時に単身渡米し、1950年代から60年代にかけて活躍したニューヨークの有名ジャズバンド、「ジャズメッセンジャーズ」の一員としてアメリカ全土やヨーロッパなどで公演を行ってきました。 現在は神奈川県に住んでいて、伊那市でのライブは初めてとなります。 82歳の現役ベーシスト鈴木勲さんらによるライブは、4月17日(金)午後7時から、伊那市のいなっせ6階ホールで開かれます。 チケットは現在販売中で、全席指定、一般が3,000円となっています。

-

中学校で卒業式 義務教育を終え巣立つ

上伊那のほとんどの中学校で18日、卒業式が行われ、9年間の義務教育を終えた生徒達は新たな一歩を踏み出しました。 上伊那では、飯島中学校を除くすべての中学校で今日、卒業式が行われました。 このうち、南箕輪村の南箕輪中学校では、男子79人女子87人の合わせて166人が卒業を迎えました。 式では、戸谷省吾校長から生徒1人ひとりに卒業証書が手渡されました。 戸谷校長は、「人には優しく温かく、自らは厳しく正しく健やかに、限りない未来に向かって新たな一歩を踏み出してほしい」と式辞を述べました。 池田結香さんは答辞で、3年間の思いでを振り返りながら、家族や友人に感謝の気持ちを述べました。 最後に卒業生は力強い合唱を披露し、中学校での思い出を胸に学び舎に別 れを告げました。 高校入試後期選抜の合格発表は、20日に行われます。

-

伊那公園 ロトウザクラ開花

ここ数日暖かい日が続き、伊那公園のロトウザクラが咲きはじめています。 管理している伊那公園桜愛護会によりますと開花は平年並みで、25日頃見ごろを迎えそうだという事です。

-

地価公示 平均価格住宅地・商業地下落

国土交通省は、平成27年1月1日現在の地価公示価格を17日発表しました。県内の平均価格は、住宅地で18年連続、商業地で23年連続の下落となりましたが、下落幅は前の年より縮小しました。 地価公示は一般の土地取引の指標や公共事業での土地取得の算定基準とされる事などを目的に、毎年実施されています。調査は、全国で約2万3千地点、県内では43市町村298地点で行われました。 伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、伊那市荒井の商業地が1平方メートルあたり54,600円でマイナス3・5%。上新田の住宅地が、31,100円でマイナス1%。 箕輪町では、松島の商業地が34,100円でマイナス4・2%。松島の住宅地が、28,900円でマイナス2・7%。 南箕輪村では、沢尻の住宅地が19,400円でマイナス1・5%となっています。 県内では、松本市と塩尻市の住宅地が17年ぶりに、軽井沢の商業地が7年ぶりに上昇となっています。

-

トウモロコシ焼酎 初仕込み

伊那の新たな特産品を目指し、伊那市の技術商社「ガストジャパン」と造り酒屋「漆戸醸造」が協力し、地元で収穫したトウモロコシを使った焼酎造りが行われています。 17日は、ガストジャパンの原文嗣(ふみつぐ)社長が漆戸醸造を訪れ、仕込み作業を見学しました。 焼酎の原料となるトウモロコシは、ガストジャパンが開発した害虫がきらう光の波長を出す装置を使い、伊那市西箕輪の畑で無農薬栽培した物です。 ガストジャパンでは、栽培した農産物で新たな特産品づくりをしようと、市内で焼酎の仕込みが行える漆戸醸造に声をかけたという事です。 今回は、収穫したおよそ260キロのうち半分の120キロを使い焼酎を作ります。 この日は前日から煮たトウモロコシと米の粉が混ざった液体を酵母などが入ったタンクに移す、仕込み作業が行われました。 移し終えたタンク内では、数分もすると泡が立ち、発酵が始まっている事が確認できました。 今回仕込んだ焼酎は、来月初めごろ蒸留する予定で、アルコール度数40度の原酒が、約100リットルできる見込みです。 今後は、販売に向けラベルの作成や酒の名称などについて検討していくという事です。

-

柘植伊佐夫さんトークセッション

伊那市出身でNHK大河ドラマで人物デザインを手掛けた柘植伊佐夫さんのトークセッションが14日、伊那市の伊那図書館で開かれました。 これは、22日まで伊那図書館で開かれている柘植さんの展示会に合わせ開かれたものです。 伊那市芸術文化大使の柘植さんは、映画やテレビドラマで人物のヘアメークや衣装を総合的にデザインする人物デザイナーです。 トークセッションでは、制作の裏話などについて話し、伊那の風景と作品とのかかわりについても触れました。 会場にはおよそ50人が訪れ、柘植さんの話に耳を傾けていました。

-

各地でお年寄りが彼岸花作り

18日は彼岸の入りです。 伊那市内の各地では、お年寄り達が、折り紙とすず竹を使って、彼岸花を作りました。 彼岸の入りの18日は、各地で彼岸花作りが行われました。 このうち伊那市横山地区では、横山老人クラブのメンバー40人が公民館に集まり、彼岸花を作りました。 彼岸花は、毎年彼岸の入りにお年寄りが地区の依頼を受けて作っています。 地元の山でとったすず竹に、切れ目の入った折り紙を4色巻きつけます。 中には初めて作る人もいてベテランの作った花を見て作業していました。 この日は、およそ200本の彼岸花を作り、各家庭に3本ずつ配られるということです。 また伊那市の美篶青島地区でも彼岸花作りが行われました。 この日は、青島老人クラブのメンバー40人が、青島交流センターで彼岸花を作りました。 完成した190本の彼岸花は、青島の各戸に2本ずつ配られるということです。

-

涅槃会法要 園児も参加

釈迦の命日に合わせて行われる涅槃会法要が16日、伊那市美篶の洞泉寺で行われました。 この日は美篶西部保育園の年中園児19人が伊那市の洞泉寺を訪れて涅槃会法要に参加しました。 洞泉寺では、小さなころから地域のお寺や行事に親しんでもらおうと、毎年園児たちを法要に招待しています。 涅槃会法要は、インドで2,500年前に亡くなった釈迦の命日に合わせて行う仏教の行事です。 1年に1度、釈迦の亡くなったときの様子を描いた掛け軸を飾り、釈迦をしのぶものです。 子どもたちは、絵に向かって手を合わせ、頭を下げていました。 横山凌雲(よこやまりょううん)住職は、「この世に生まれてきた皆さんも、自分を大事にし、友達も大切にしてください。」と園児たちに話していました。 法要が終わると、花の模様が入ったもちが全員に配られ、これを食べると1年間無病息災でいられるということです。

-

県議選立候補手続説明会

任期満了に伴い4月3日告示、12日投開票の県議会議員選挙の南信地区立候補手続き説明会が17日、伊那市のいなっせで行われました。 上伊那からはすでに出馬を表明している7派が出席しました。 上伊那の内訳は、定数2の伊那市区から2派、定数1の駒ヶ根市区から1派、定数2の上伊那郡区から4派です。 出席者は、立候補の手続きや公職選挙法、政治資金規正法に伴う寄付の制限などについて県選挙管理委員会から説明を受けました。 届出書類の事前審査は27日に行われます。 県議会議員選挙は4月3日告示、12日投開票となっています

-

最高気温21.9度 5月中旬並みの暖かさ

17日の伊那地域の最高気温は21.9度と5月中旬並みの陽気となり3月の観測史上最高となりました。 この暖かさで伊那市長谷非持山の伊藤義秋さんの畑の福寿草が一面に咲いていました。 長野地方気象台では、21日の土曜日頃まで暖かい日が続くと予想しています。

-

卒業シーズン本番 学び舎を巣立つ

卒業シーズン本番を迎え上伊那の多くの小学校で17日、卒業式が行われました。 平成21年度に小規模特認校に指定された伊那市の新山小学校では、その年に入学した児童が卒業しました。 17日は、全校児童や保護者達が見守る中、卒業生2人が入場しました。 卒業するのは、特認校に指定された年に入学した山岸亜未瑠君と、3年生の時に転入してきた下平遙陽さんです。 新山小学校は、平成21年度に市内全域から通うことができる小規模特認校に指定されました。 式では、小沢瑞穂校長から卒業証書が手渡されました。 小沢校長は式辞で「全校児童の先頭にたって新山小を引っ張ってくれました。これから夢に向かい力いっぱい今を生きてください」と話していました。 最後に、在校生が卒業生の思い出などを呼びかけ、全員で歌を歌いました。 この後6年生のクラスでは、担任から記念のアルバムなどが贈られた他、卒業生が両親に感謝の気持ちを伝えていました。 亜未瑠君の母、深雪さんです。 知的障害がある亜未瑠君の心を育てたいとの思いで新山小学校の入学を決めました。 下平遙陽さんは、4月から東京の中学校に通うことになっています。 伊那ケーブルテレビ放送エリア内では17日は14校の小学校で卒業式が行われ、あとの8校は19日に行われます。 18日はすべての中学校で卒業式が行われます。

-

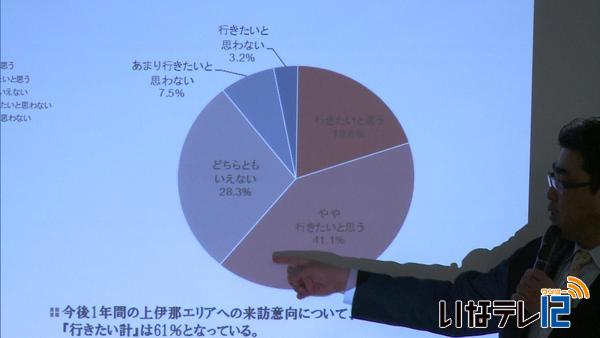

観光についてのアンケート実施 「上伊那を訪れたい」61%

県内外に住む1,000人を対象に上伊那の観光について行ったアンケート調査の結果がまとまりました。 アンケートでは、61%の人が「1年以内に上伊那を訪れたい」と回答しています。 これは上伊那観光連盟が上伊那の観光資源や食に対する認知度・関心度を調査し地域と消費者の間にあるギャップを把握しようと県の元気づくり支援金を活用して初めて行いました。 17日は、アンケートを行った㈱リクルートライフスタイルじゃらんリサーチセンターの服部卓郎さんが結果を市町村関係者らに説明しました。 アンケートは、去年9月10日から13日まで、インターネットを使って20歳以上の男女1,048人に行いました。 アンケートによりますと「1年以内に上伊那に行きたい・やや行きたい」と答えた人は全体の61%だということです。 このうち「行きたい」と回答した中で最も多かったのは20代女性の29.2%でした。 観光資源については「上伊那8市町村全てに温泉施設がある」という項目に対して県外の人の方が関心度が高い結果となりました。 愛知などの中京圏に住む人は食について「そば・名水」の認知度・関心度はともに県内在住者より高い結果となりました。 上伊那観光連盟ではこの結果をもとに旅行専門雑誌「じゃらん」を刊行しました。 今後は「地元の人も県外の人も訪れる仕組みづくりを構築していきたい」としています。

-

VC長野 Vリーグ参戦を村長に報告

南箕輪村を拠点に活動する日本バレーボールリーグ機構準加盟のVC長野トライデンツは、来年度からVリーグへの参戦が決まった事を16日、南箕輪村の唐木一直村長に報告しました。 この日は、VC長野トライデンツ監督の笹川星哉代表理事ら、3人が役場を訪れ、唐木村長に報告しました。 VC長野は平成20年に発足。 選手は仕事をしながら、週6日練習を行っています。 今季はVリーグの下部組織で優勝し、来季からVリーグ3部参戦が決まっています。 選手登録は20人で少数精鋭でのスタートとなります。 VC長野監督の笹川代表理事は、「Vリーグ参戦で、遠征費やユニホームなどの運営費の確保が課題。地域の協力を得て2部昇格を目指す」と話していました。 Vリーグの開幕は、11月となっています。

-

伊那谷まあるい学校見学会

来月から伊那市高遠町のポレポレの丘にオープンする伊那谷まあるい学校の見学会が15日開かれました。 この日は県内外から教育関係者や子供連れの家族など3組がおとずれました。 まあるい学校は、元教員で伊那市在住の濱大輔さんが、一般的な学校とは別の学び方を選択できる新らたな教育オルタナティブスクールとして去年、プレオープンしました。 ここでは、子供達の自発性を尊重し、勉強や読書、外遊びなど、子供達が計画し、進めていく方針です。 参加した人達は、敷地の木を利用したブランコで遊んだり、図書館として利用している、モンゴルの移動式住居ゲルを見学しました。 まあるい学校では図書館とは別に、直径9メートルのゲルを8月までに建てメインの校舎として利用する計画です。

-

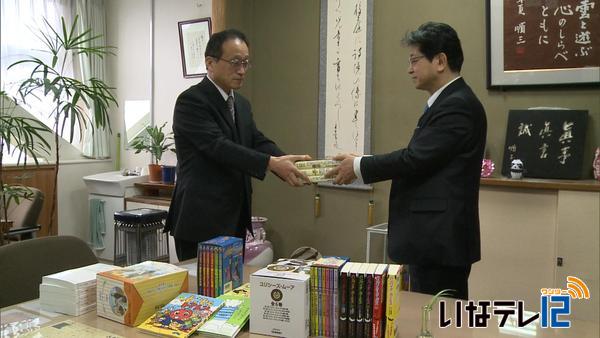

㈱ニシザワ 創業90周年を記念して本を寄贈

1924年10月創業の株式会社ニシザワは、創業90周年を記念して上伊那郡内の小中学校に本を寄贈しました。 10日はニシザワの荒木康雄社長らが伊那小学校を訪れ、本多俊夫校長に本を寄贈しました。 ニシザワは、1924年10月に伊那市通り町で書店として創業しました。 去年10月で創業90周年を迎えたことを記念して上伊那の小中学校と養護学校52校に約180万円分1,145冊の本を寄贈しました。 学校には、児童の希望した本を贈るほか、毎年秋に行っている「ニシザワ文芸コンクール」の過去の入賞者に作品集を贈るということです。 荒木社長は「子ども達に1冊でも多くの本を読んでもらい、読書が好きな子どもに育ってもらいたい」と話していました。

-

最高気温17.4度 4月中旬並み

16日の伊那地域は最高気温が17.4度まで上がり4月中旬並みの暖かさとなりました。 伊那市高遠町の高遠城址公園南口ゲートでは桜のツボミがふくらみ始めていました。 16日の伊那地域は最高気温が平年より6.9度高い17.4度で今季一番の暖かさとなりました。 長野地方気象台では今週は気温が高めで推移すると予想しています。

-

伊那市で20%のプレミアム商品券

伊那市は国の地方創生の交付金を活用したプレミアム率20%の商品券発行事業を実施する考えです。 これは16日伊那市役所で開かれた市議会経済建設委員会で示されたものです。 プレミアム商品券は1セット1万2,000円を1万円で販売するものでプレミアム率は20%。6月下旬からの販売を予定しています。 主催者は伊那商工会議所、伊那市商工会、JA上伊那で市が約9,800万円を補助し発行見込み額は4億円ほどとしています。 また子育ての負担軽減として18歳以下の子どもが2人以上いる世帯はプレミアム商品券を半額の 6,000円で購入できる助成事業も実施するとしています。 ほかにJR茅野駅と仙流荘を結ぶバス、ジオライナーや林道バスの往復利用者、平日の宿泊施設、山小屋利用者を対象に飲食店などで使える千円分のチケットを贈るとしています。 事業費は約1,800万円でチケットは6月1日からの利用を予定しています。 市ではこれら事業により地域住民や観光客の消費喚起につなげたいとしています。

-

「宮脇のハリギリ」枝切り作業

樹勢の衰えから倒木の危険がある箕輪町長岡の「宮脇のハリギリ」の枝や幹を切る作業が16日行われました。 16日は樹木医の小松誠司さんが高さおよそ30メートルのハリギリに登り枝を切る作業を行っていました。 「宮脇のハリギリ」は長岡神社の御神木で県の天然記念物に指定されています。 推定樹齢360年といわれ高さ30メートル、幹周り6.6メートルで長岡区民から大切にされてきました。 16日はこの巨木の最後の勇姿を見ようと区民や神社関係者らが作業の様子を見守っていました。 30年ほど前から樹勢に衰えが見え始め回復措置を行ってきましたが倒木の危険が高まってきたため枝や幹を切ることにしました。 神社総代会によりますと「宮脇のハリギリ」は倒木の危険がなくなるまでの大きさに切り、今後も地域の御神木として大切にしていくということです。

-

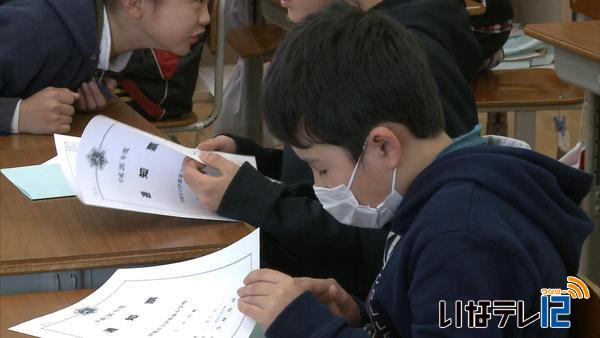

小学校で終業式 6年生最後の通知票

上伊那の小学校では16日から3学期の終業式が始まりました。 このうち伊那市の伊那東小学校では全校児童が体育館に集まり終業式が行われました。 伊那東小学校6年杏組の教室では小学校生活最後の通知表が、担任の黒河内あけみ教諭から手渡されました。 終業式では、1年生と6年生の代表が、1年間の生活を振り返り、来年度への抱負を発表しました。 6年生の代表は、「運動会、音楽会、修学旅行と楽しい思い出が出来た。中学では、生活にメリハリをつけて頑張りたい」と話していました。 小林克彦校長は、「皆さんはこれまで多くの人の支えがあって成長してきた。これからは、困っている人にあたたかい手を差し伸べる努力をしてください」と話していました。 伊那東小学校ではあす、17日に卒業式が行われ、127人が慣れ親しんだ学び舎を巣立ちます。

-

平家の里が売り上げ金寄付

伊那市長谷の焼肉店平家の里は、開店15周年を記念して行ったキャンペーンの売り上げの一部を伊那市に寄付しました。 4日は、平家の里の橋本貴光さんが長谷健康推進センターを訪れ、伊那市長谷総合支所の中村勇治保健福祉課長に売り上げ金6,480円を手渡しました。 平家の里は、3月3日で開店15周年を迎えました。 それを記念して、2月28日から3日まで飲み物や肉を格安で提供するキャンペーンを行いました。 寄付金は、長谷地区の高齢者行事に充てるということです。

-

若手音楽家が楽器で子どもと交流

子どもたちがバイオリンやトロンボーンなどの楽器に親しむイベントが15日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。 このイベントは県文化振興事業団による若手芸術家支援事業の一環として開かれたもので親子連れおよそ270人が集まりました。 イベントでは県内出身の若手音楽家5人と子どもたちが楽器を通して交流していました。 子どもたちは初めての楽器にとまどった様子でしたが、音が出ると嬉しそうにしていました。 若手音楽家たちは「子どもたちには気軽に音楽の楽しさを知ってもらいたい。」と話していました。

-

「火山峠は日の出る山」

伊那市富県北福地の地名調査報告会が15日、北福地集落センターで開かれました。 報告会では駒ヶ根市との境の火山峠について日が出る山が由来とする説などが報告されました。 地名調査は伊那市教育委員会がその土地と人々の生活から生まれた地名を記録保存し後世に伝えていこうと実施しているものです。 15日は住民およそ50人が集まり富県北福地の地名を調査した6人がその結果を報告しました。 伊那市富県と駒ヶ根市との境の火山峠について、駒ヶ根市の光前寺から見て、この峠から夏至の日の出が見えるためという説が報告されました。 また近くに狼煙台の跡地があることからこの場所で火を焚いたためという報告もありました。 ほかに駒ヶ根市にまたがる高烏谷山について伊那市では「烏」と表記している一方で駒ヶ根市では「鳥」と表記していることから論議になったことがあるということです。 調査委員会では「北福地は歴史と文化は豊富だが記録は少なかったので意義があった」と話していました。

-

「広域ガイドの養成」検討を

観光関係者や商工団体などでつくる上伊那地域おもてなし向上分科会の会合が2月25日伊那市内で開かれ「広域ガイド養成の必要性」や「観光客の安全対策」について意見を交わしました。 分科会には委員会の他に、ボランティアガイドや登山ガイド7人が出席しました。 ボランティアガイド・いーなガイドの会の湯澤敏会長は、「ニーズに応えるためには、市町村単位での案内には限界がある。 広域的なガイドの養成や連携が必要と」話していました。 他の委員からは、「登山に限らず、ハイキングなど山へ行く場合に備え、安産対策の研修も必要になる」などの意見が出されていました。 広域ガイドの設置や養成については、来年度開かれる上伊那地域おもてなしプロジェクト実行委員会で話し合われる事になっています。

-

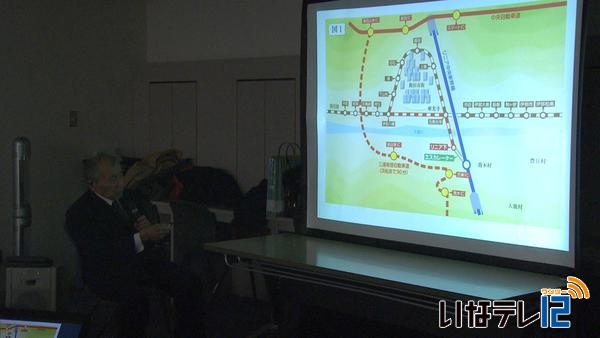

リニア県内駅と経済効果考える

2027年にJR東海が開業を目指すリニア中央新幹線の県内駅の位置と伊那谷への経済効果などについて14日、南箕輪村にある南信病院理事長の近藤廉治さんが伊那市内で話をしました。 飯田市内に設置が予定されている県内駅について近藤さんは「今の場所では、飯田市の市街地は活性化するかもしれないが、東京と名古屋を結ぶ経済圏ができ、さらに人や物が都市部に集中する危険性が高い」と話していました。 伊那谷全体にリニアによる経済効果や地域活性化を図るには「飯田線の伊那市駅から30分以内で行ける場所として、喬木村に県内駅を設置する事が望ましい」と話し「周辺の遊休農地を利用した新たな集落をつくると共に、大学や病院、企業の誘致を図るべき」と話していました。 近藤さんは、近いうちに大学教授や若手農業者等で作る勉強会を立ち上げ、国に対して継続的に要望活動をしていきたいとしています。

-

伊那少年剣道クラブ 第36回クラブ内大会

伊那市の伊那少年剣道クラブの第36回クラブ内大会が14日、伊那東小学校体育館で開かれました。 大会には、保育園の年長児から中学3年生までの30人が出場し、学年ごと総当たり戦やリーグ戦が行われました。 この大会は、一年間の練習の成果を発揮する場として毎年開かれています。 伊那少年剣道クラブは、去年10月に岡谷市で開かれた南信少年柔剣道大会で低学年が準優勝するなど、結果を残してきました。 飯島浩代表は、「みんなが上達できていることを嬉しく感じる。チームメイトと試合をして切磋琢磨するとともに、礼儀や挨拶も学んでほしい」と話していました。

-

沢尻区 新1年生を祝う会

南箕輪村の沢尻区から南部小学校と南箕輪中学校に来年度入学する新1年生を祝う会が14日、沢尻公民館で開かれました。 来年度、南部小に入学する保育園の年長児と南箕輪中に入学する小学6年生が、抱負を発表しました。 これは、沢尻地区社協「たんぽぽの会」が毎年開いているものです。 来年度の沢尻区の新1年生は、南部小は昨年度より8人多い16人、南箕輪中は昨年度より4人多い13人で、年々増加しているということです。 子どもたちは「小学校では体育をがんばりたい」「中学校ではサッカー部でレギュラーを取りたい」などと意気込みを話していました。 沢尻地区社協の御子柴佳臣会長は、「友達をたくさん作り、勉強も頑張って立派な小学生や中学生になってほしい」と話していました。 会では、新1年生となる園児12人が歌を披露しました。

-

県議選上伊那郡区 寺平氏事務所開き

任期満了に伴う県議選上伊那郡区から立候補を表明している新人の寺平秀行さんの後援会は14日、箕輪町内で事務所開きを行いました。 箕輪町で行われた事務所開きには支持者およそ60人が集まりました。 新人で民主党公認の寺平さんは支持者を前に「いのち、雇用、くらしを守り人口減少問題に取り組みたい」と訴えました。 寺平さんは「中央の経済が儲かるアベノミクスではなく地方に大きな柱を建てるナガノミクスが今こそ必要。 長野県、愛知県、岐阜県、三重県でアジアナンバーワンの産業都市をつくろうではないかという構想が始動しています。 長野県は下伊那だけですので私は南信工科短大が開学する来年に合わせて上伊那まで伸ばしていきたい。 私は2006年の豪雨災害当時消防団員でした。目の前で天竜川の堤防が決壊し絶対安全ということはないと身に染みています。 これをしっかりと後世に政策として反映していくことが私の役割ではないかと思っています。」と述べました。 後援会は民主党の組織を生かして支持拡大を図るほかミニ集会の開催を予定しています。 定数2の県議選上伊那郡区はこれまでに寺平さんのほかに現職の垣内基良さん、同じく現職の小林伸陽さん、新人の矢ヶ崎克彦さんが立候補を表明しています。

-

東日本大震災から4年 3.11の今⑩ 循環の輪復活を

南箕輪村南原の原富男さん。 3月5日、福島県郡山市にある社会福祉法人にんじん舎をめざします。 にんじん舎では、障害者の共同作業所として、会津地鶏を育て、卵をとり、糞は醗酵させ肥料にする循環のサイクルができあがっていました。 しかし、震災による福島第一原発事故により、その鶏糞から放射能が検出されたため、鶏糞は行き場所を失ってしまったのです。 そこで白羽の矢がたったのはチェルノブイリ原発事故で汚染された土壌を浄化するバイオガスの技術でした。 原さんは、去年にんじん舎の鶏舎脇にバイオガスプラントを建設しました。 さらに今回は、そのガスを使って発電させようというのです。 プラントにガス発電を組み込むのは原さんにとってはじめてのチャレンジ。不安もあります。 翌日6日、施設利用者にあたたかく迎えられた原さん。さっそく鶏舎脇のプラントへ向かいます。 ガスのホースを発電機に入れて回します。 ガソリンを切り、ガスに切り替えます。 うまくいきません。 送りこむガスの量を変えながら試行錯誤を繰り返します。 音が変わってきました。 10分以上たっても止まりません。 ライトもついています。 成功です。 バイオガスだけで発電機は動き続けています。 放射能が含まれた鶏糞をプラントに入れることで、ガスと電気を生み、放射能が取り除かれた液肥は、再び畑に帰っていくという循環のサイクルが復活したのです。 伊那のバイオガスとウクライナの技術が今フクシマで稼働し始めています。 放射能に負けずに戦う人たちがフクシマにはいます。

-

春の創業塾 30人が創業について学ぶ

会社を創業するまでの準備や課題について考える「春の創業塾」が、14日、伊那市の伊那商工会館で開かれました。 長野県では、日本一創業しやすい県づくりを進めています。 春の創業塾は、県や伊那商工会議所などが開きました。 会場には創業を考えている人など30人が訪れ、事業計画を作る上でのポイントや実際に開業した人の話を聞きました。 平成24年度の創業塾に参加し、その後故郷の伊那市新山でパン店を始めた根橋麻里子さんは、自身の体験談を話しました。 根橋さんは、「ドイツ生まれのパンなどの他の店にはないキーワードが必要。還元率の高いポイントカードを作り、再来店してもらえるよう工夫している」と話していました。 県では、融資制度の拡充や中高生への起業家教育を進め、創業しやすい環境を作っていきたいとしています。

711/(金)