-

高遠城址公園 タカトオコヒガンザクラ開花宣言

伊那市は5日、高遠城址公園のタカトオコヒガンザクラの開花を宣言しました。 去年より3日早い開花宣言となります。 5日正午、市の職員と桜守が園内南側の基準木で桜の開花を確認しました。 一番早く咲く南ゲート付近の桜を基準木としています。 今年は、去年より3日早い開花宣言となりました。 園内にはすでに観光客の姿があり、カメラで撮影するなどして楽しんでいました。 今年の桜まつりでは、新たに三の丸が無料で休憩できるイベント広場となりました。 ローメンやソースかつ丼などご当地グルメが楽しめる「伊那のうまいもん大集合」や、着物の着付けパフォーマンスなどが計画されています。 また、例年同様、園内では篠笛の演奏や、高遠囃子の巡行、さくら茶のサービスなども行われます。 高遠城址公園には、約1500本のタカトオコヒガンザクラが植えられています。 現在は咲き始めで、伊那市では、五分咲きが4月8日、満開は11日、見頃は9日から20日頃までの期間と予想しています。 高遠城址公園では、今夜からライトアップも行われる事になっていて、時間は日没から午後10時までとなっています。

-

撮るちゃんクラブ 写真展5月8日まで

上伊那医療生活協同組合の組合員でつくる「撮るちゃんクラブ」の写真展が、南箕輪村の大芝の湯で開かれています。 会場には、組合員およそ10人の作品22点が展示されています。 クラブは、30代から70代の写真愛好者の集まりで、写真展は多くの人に見てもらうと同時に技術の向上も目的に開かれました。 クラブでは、不定期に集まって作品を見せ合って励ましあったり、撮影旅行に行くなどして親睦を深めています。 今回並んでいる作品は、県内外で撮影された桜をテーマにしたものが中心です。 撮るちゃんクラブの写真展は、5月8日まで、南箕輪村の大芝の湯で開かれています。

-

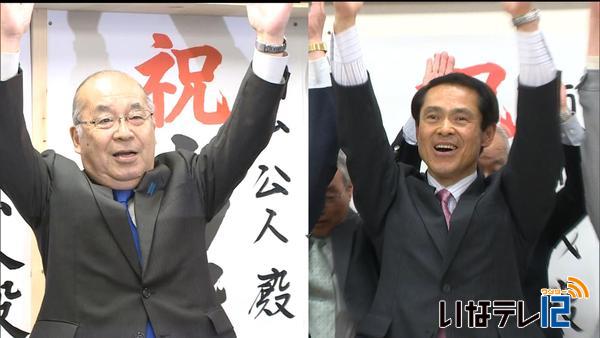

無投票当選から一夜明けて

任期満了にともない、きのう告示された県議会議員選挙の伊那市区は現職の向山公人さんと新人の酒井茂さんが無投票当選を果たしました。 一夜明けた4日、2人に今の心境や今後の抱負などについて聞きました。

-

上伊那のほとんどの小中学校で入学式

上伊那のほとんどの小中学校で4日、入学式が行われ、新1年生が新しい学校生活をスタートさせました。 このうち伊那市の伊那小学校では、真新しいランドセルを背負った新1年生が保護者に手を引かれながら笑顔で登校していました。 今年度入学するのは、男子42人女子53人の合わせて95人です。 式では、在校生や保護者の手拍子の中どうどうと入場していました。 本多俊夫校長は、チューリップの歌をうたい「1人ひとりみんな違うけれどみんなかわいい。友達と仲良くしましょう」と話していました。 児童を代表して角智広くんは「分からないこと困ったことがあったら教えるので、心配しないでください。学校生活を一緒に楽しみましょう」と呼びかけていました。 この後各教室に戻った新1年生は、担任から名前を呼ばれると元気よく返事をしていました。 伊那小学校では7日火曜日から授業が始まり、14日からは給食がスタートします。

-

伊那地域 最高気温25度 夏日

4日の伊那地域は最高気温が25度まであがり、夏日となりました。 この暖かさで、桜の開花が進んでいます。 伊那市坂下の天竜川舟着場の桜が現在満開となっています。

-

仲仙寺御開帳に向け住民が清掃作業

伊那市西箕輪の仲仙寺が開かれて今年で1,200年となります。 それを記念して行われる御開帳に向け、地元住民が4日境内の清掃をしました。 4日は、総代会の役員や仏教婦人会の会員およそ40人が集まり、境内の清掃をしました。 仲仙寺は、弘仁7年、816年に開かれ、今年で1200年になります。 それを記念し、今月18日から5月8日まで御開帳を行います。 18日には稚児行列や法要、獅子舞の奉納などが行われる予定です。 そのほか期間中には、仲仙寺の四季の写真や寺に伝わる宝の展示もあります。

-

箕輪マレットゴルフ同好会 初打ち楽しむ

箕輪町内のマレットゴルフ愛好者でつくる同好会は4日、ながた自然公園マレット場で今シーズンの初打ちを楽しみました。 この日は会員72人が参加し、初打ちを楽しみました。 始球式は、箕輪町の白鳥政徳町長が行いました。 箕輪町マレットゴルフ同好会は、昭和63年に発足、町内の愛好家82人が登録しています。 シーズン中は毎週ながた自然公園のマレット場などで、プレーを楽しんでいます。 4日は、36ホールを回り、初打ちの感触を楽しんでいました。 久しぶりのプレーに苦戦する場面も見られました。 松田典年会長は、「冬の間できず、待ちに待っていた。健康には十分気をつけて、1年間楽しみたい」と話していました。 ながた自然公園マレット場は、今年度新たに36ホール増設する予定です。

-

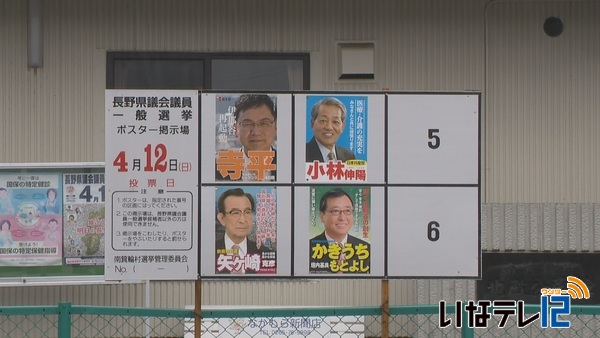

県議選上伊那郡区 選挙戦へ

任期満了に伴う県議選、定数2の上伊那郡区からは4人が立候補しました。

-

県議選伊那市区 36年ぶり無投票

任期満了に伴う県議会議員選挙が3日告示され定数2の伊那市区は現職新人の2人以外に立候補者はなく無投票で当選が決まりました。 伊那市区の無投票は昭和54年以来です。

-

上伊那各地で入園式 伊那東保育園は最後の入園式

3日は上伊那各地の多くの保育園で入園式が行われました。 今年で閉園となる伊那市の伊那東保育園では最後の入園式となり、23人の保育園生活がスタートしました。

-

伊那公園桜まつりでぼんぼり点灯

伊那市中央の伊那公園の桜まつりに合わせて、1日夜ぼんぼりの点灯式が行われました。 ぼんぼりは、伊那公園桜愛護会の横森 孝心(たかみね)会長のカウントダウンに合わせて、午後6時30分に点灯されました。 伊那公園には、12種類およそ450本の桜が植えられていて、コヒガンザクラは、先月31日に開花しました。 1日夜は、桜の数と同数の450個のぼんぼりが灯されました。 主体となってぼんぼりを設置してきた中央区商工会が解散となったことから、平成13年に区民有志による伊那公園桜愛護会が発足し、毎年、ぼんぼりを設置してきました。 15年目となる今年も、中央区の個人や、伊那商工会議所の竜東地区の加盟企業を中心におよそ200個の提供を受けました。 祝賀会で、桜愛護会の横森会長は、「平安の昔から、桜は日本人の風雅の極致。祭りを盛り上げるために今後も頑張りたい」とあいさつしました。 桜の見ごろは、20日ごろまでだということです。

-

信州ジビエかとうがシカ肉処理認証受ける

南箕輪村田畑でシカ肉処理を行う「信州ジビエかとう」は、長野県と信州ジビエ研究会の「信州産シカ肉認証処理施設」として認証されました。 南箕輪村にある処理施設「信州ジビエかとう」です。 猟師の加藤尚さんが運営していて、平成23年から、県の信州ジビエ衛生管理ガイドライン・衛生マニュアルに従い、処理加工を行ってきました。 加藤さんは、認証を受けるため、金属探知機などを今回導入しました。 散弾銃などの小さな弾も、探知することができます。 信州産シカ肉認証処理施設には、●ガイドラインやマニュアルが厳守されている、●認証基準書に示す手順で処理されているなどの基準をすべて満たす施設が認証されています。 認証された施設で生産したシカ肉にはシールを張ることができます。 シールにより、安心安全な商品として他の商品との差別化を図れるほか、信州 ジビエ研究会に肉を入手したいという問い合わせがあった際、優先的に紹介されます。 長野県によりますと、県内には現在22のジビエ施設があり、認証を受けたのは、信州ジビエかとうが2番目だということです。 長野県では、こうした認証を通して、安心安全な肉を供給し、ジビエ振興につなげたいとしています。 信州産シカ肉認証処理施設の認証期間は1年間となっています。

-

珍味七色弁当 今年も限定150食販売

ザザムシや蜂の子など、伊那谷の珍味を詰め込んだ、珍味七色(なないろ)弁当が今年も販売されます。 ザザムシ、イナゴの佃煮、蜂の子ご飯、シカ肉のから揚げ、クマ肉の味噌和え、イノシシ肉煮に寒ぶなと、伊那谷でとれた珍味が並びます。 その名も、伊那谷名物「珍味七色弁当」。 伊那公園の桜まつりを盛り上げようと、桜愛護会が5年前から販売しています。 2日は伊那商工会館で試食会が開かれました。 この七色弁当は、販売5年目を迎えて定着してきており、県外から弁当を買いに訪れる人もいて、販売開始から1時間以内に売り切れてしまう人気ぶりです。 この伊那谷名物「珍味七色弁当」は、12日に行われる伊那公園の桜まつりで、限定150食1500円で販売されます。 うち50食については、先着順で、伊那市の竜門で予約を受け付けています。

-

伊那商工会議所青年部 福島県浪江町に義援金届ける

伊那商工会議所青年部は、福島第一原発事故により、町内全域が避難指示区域となっている福島県浪江町に、このほど義援金を届けました。 3月30日、青年部のメンバー7人が浪江町役場を訪れ、1月に行ったお笑いライブを含む1年間のイベントでの収益の一部、10万円を届けました。 青年部ではこれまで復興支援のリストバンドを販売し、その収益を毎年義援金にあてていました。 しかし、震災から4年が経ち関心が薄れ販売は厳しくなると感じた事から、昨年度からイベントでの収益を義援金にあてる事にしました。 青年部は宮城県石巻市や女川町の現在の様子を見たあと、福島県の浪江町を訪れました。 浪江町は福島第一原発事故により町内全域が避難指示区域となっていて現在は居住する事はできません。 青年部では、近く、気仙沼市にも義援金3万円を送る予定です。

-

ちゃぐりん感想文コンクール JA上伊那管内2人が優良賞

全国公募の食農教育雑誌ちゃぐりん感想文コンクールで、JA上伊那管内の2人が優良賞に選ばれました。 優良賞に選ばれたのは、伊那市の東春近小学校3年の伊東結衣さんと南箕輪村の南部小学校3年の菅家朱莉さんです。 食農教育雑誌「ちゃぐりん」は、JA上伊那が開いている食農体験教室で使われている教材です。 2人は26年度からこの教室に通っています。 伊東さんは、世界中の子ども達がどうやってお金を稼いでいるかについて書きました。 菅家さんは、海底潜水艦「しんかい6500」の調査について書きました。 ちゃぐりん感想文コンクールには、全国から1,242点の応募があり、最優秀賞・優秀賞に次ぐ優良賞には伊東さんと菅家さんを含め県内で4人が入賞しました。

-

地域おこし協力隊 新たに2人委嘱

伊那市の魅力を発信し地域活性化を図る、地域おこし協力隊に、今年新たに2人が加わり、委嘱式が1日、伊那市役所で行なわれました。 この日は地域おこし協力隊、6人に白鳥孝市長から委嘱状が手渡されました。 地域おこし協力隊は、1年更新となっていて、委嘱された6人中、4人は継続で、2年目です。 今年度新たに協力隊として委嘱されたのは2人で、神奈川県横浜市から移住した、金子孝治さんと靖子さん夫妻です。 孝治さんは田舎暮らしモデル地域の新山地区で自然エネルギーコンダクターとして木質バイオマスの利用促進や自然エネルギー活用のコーディネートをします。 靖子さんは新山くらっし応援団として田舎暮らし体験プログラムの利用促進や移住者向けの低価格住宅を建てるキットハウス事業を担当します。 孝治さんはこれまで横浜のケーブルテレビ、靖子さんは病院で勤務していたということです。 地域おこし協力隊の契約は1年ごとの更新で、最長3年間となっています。

-

高遠城址公園 さくら祭り始まる

天下第一の桜として知られる伊那市高遠町の高遠城址公園で1日、公園開きが行われさくら祭りがはじまりました。 伊那市では開花を5日、満開を13日と予想しています。 この日は、公園内の高遠閣で神事が行われ、今シーズンの無事を祈りました。 公園開きが雨のため高遠閣で行われるのは平成22年以来2回目です。 式では高遠町地区の保育園の年長園児が歌を披露しました。 その後、伊那市観光協会会長の白鳥孝市長らと手をつなぎ、桜雲橋を渡り問屋門の開門を宣言しました。 公園内には、およそ1500本のタカトオコヒガンザクラが植えられています。 桜はここ数日の暖かさで蕾も膨らみはじめ、桜守の西村一樹さんによりますと、開花予想の5日より少し早まる可能性が高いということです。 またこの日は、市内の製造業が取り組んでいるご当地お土産プロジェクトのメンバーが桜保護などに役立ててもらおうと、「サクラコマ」などの売上金の一部、1万円を伊那市に寄付しました。 ほかに、伊那警察署の臨時派出所も設置されました。 常時4人体制で、観光客のピーク時には8人から10人体制で警備にあたるということです。 臨時派出所は、花見期間が終わるまで設置されます。

-

上伊那広域消防本部 発足

上伊那の消防を一本化する、上伊那広域消防本部の発足式が1日、伊那市の上伊那広域消防本部で行われました。 式には、上伊那の8市町村の首長や各消防署の署長などおよそ160人が出席しました。 式では上伊那広域連合長の白鳥孝伊那市長から、広域消防本部の田畑公徳消防長に本部旗が授与されました。 上伊那の消防はこれまで、伊那市から北を管轄する伊那消防組合消防本部と、宮田村から南を管轄する伊南行政組合消防本部がありました。 2つの消防本部を統合し広域化する事で、災害現場への到着時間短縮や大災害への対応力の強化などが図られるとして式では上伊那広域連合長の白鳥孝伊那市長から、広域消防本部の田畑公徳消防長に、本部旗が授与されました。 います。 白鳥連合長は「上伊那の消防が一枚岩となり、広域化のメリットを出し、市民の安全を守るよう職員一人一人が職務を全うしてほしい。」と挨拶しました。 上伊那広域消防本部の管轄人口は、はおよそ19万人です。

-

伊那公園 コヒガンザクラ3分咲き

伊那市の伊那公園では、コヒガンザクラが咲きはじめ3部咲きとなっています。 市内の桜の名所の一つ、伊那公園には、コヒガンザクラやソメイヨシノなど300本余りが植えられています。管理する伊那公園桜愛護会によりますと、きのうからコヒガンザクラが咲きはじめ、現在は3部咲き程度で、見頃は、今週末になりそうだという事です。

-

新年度スタート KOA入社式

新年度がスタートした1日企業や行政機関で入社式や辞令交付式が行われました。輪町に本社を置く電子部品メーカー・KOA株式会社では入社式が行われました。 今年度は、昨年度より8人多い男性25人、女性17人、合わせて42人が入社しました。 式の中で、花形忠男社長は「仕事では課題と向き合い、自分で考える事を忘れず、チャレンジ精神を持って、成功するまで根気よく取り組んでほしい」と話しました。 向山孝一会長は、「今日からは、社会人として、KOAの社員として、自分が負う責任とは何か、果たさなければいけない義務は何かを身をもって学び、体験してほしい」と挨拶しました。 新入社員は、「人にも環境にも優しい物をつくりたい」「笑顔を忘れず、周りの人に感謝の気持ちを伝えられるよう仕事に取り組みたい」などと、一人ひとり自己紹介しました。 入社した42人は、今後、ビジネスマナーなどの研修をうけ、6月に正社員として登用される予定です。

-

弥生吹奏楽クラブ第25回定演

伊那市の伊那弥生ヶ丘高校吹奏楽クラブの第25回定期演奏会が、29日伊那文化会館で開かれました。 今回は25回の記念演奏会ということで、演奏会は1部から4部に分かれ開かれました。 スタジオジブリ作品のメドレーでは、主人公に扮した生徒たちが、歌も披露しました。 そのほかディズニーのメドレーや、吹奏楽コンクールの課題曲など14曲を披露しました。 演奏会には、クラブ員44人の他に、OB・OGも出演しました。 合同演奏では、弥生吹奏楽クラブ定期演奏会の定番曲となっているアルメニアンダンスパートワンを演奏しました。 この演奏会の模様は、5月にご覧のチャンネルで放送します。

-

平賀図書館長に聞く

伊那市の伊那図書館長を31日付けで退任し4月から県立長野図書館長となる平賀研也さん。 伊那図書館長としてのこれまでの取り組みや成果、また新天地での抱負などについて話を聞きました。 平賀研也さん56歳。 東京出身で中央大学法学部を卒業。公益財団法人総合研究開発機構や車の輸入販売会社で勤務してきました。 平成13年、長男の小学校入学を契機に教育環境が優れているとして伊那市に移り住み平成19年に公募していた伊那図書館長に採用されました。 平成25年には図書館の先進的な活動を評価するNPO法人のライブラリーオブザイヤー大賞を受賞しています。 平賀さんは「みんなが集って交流し一緒に作り出していく場所が図書館。伊那谷自然環境ライブラリーや高遠ぶらりプロジェクトなどいろいろな事ができた」と8年を振り返りました。 今後新天地で平賀さんは「県内のみなさんと一緒に話をしながら、これからの公共図書館がどうあるべきか考え実現していきたい」と話していました。 平賀さんは4月から単身赴任の生活を送りますが週に1度は伊那に戻るということです。 任期は3年で最長5年まで延長できるということです。

-

平成27年度JA上伊那新規採用職員入組式

伊那市狐島のJA上伊那本所で、27年度の新規採用職員の入組式が31日に行われました。 JA上伊那に採用されたのは、男性12人、女性2人の合わせて14人です。 出身の地域別では、伊那市が4人、南箕輪村が2人、駒ヶ根市が4人、中川村が1人となっています。 式では新規職員が声を合わせJA綱領を唱和しました。 御子柴茂樹組合長は「JAは地域に根付いた組織。自信と活力に繋がるよういろんなことを吸収して業務に全力を注いでほしい」と話しました。 新規採用職員を代表して、笠松崇志さんが誓いのことばを述べました。

-

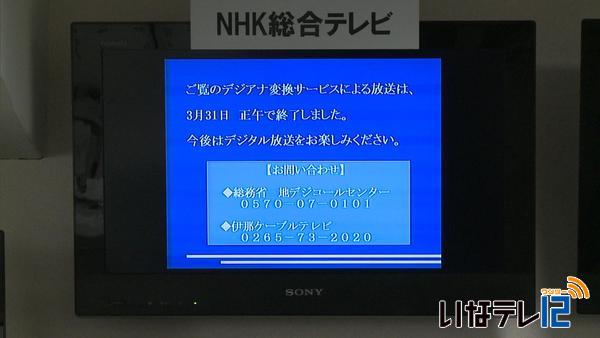

デジアナ変換 終了

3月31日をもって、地上デジタル放送をアナログ放送に変換するサービス「デジアナ変換」が終了しました。 3月31日正午、デジアナ変換終了を知らせる画面に切り替わりました。 デジアナ変換は、各ケーブルテレビ局が地上デジタル放送をアナログ放送に変換するサービスのことです。 総務省からの要請で、今年1月から各ケーブルテレビ局ではデジアナ変換の終了を進めてきました。 今後、地上デジタル放送は、デジタルテレビに買い替えるかデジタルチューナーを取り付けることで視聴することができます。

-

南信森林管理署 桜が開花

ここ数日の暖かさで、花の便りが届き始めています。 伊那市内でも早咲きとしてしられる南信森林管理署の桜が31日、開花しました。 南信森林管理署にはタカトオコヒガンザクラ7本とコヒガンザクラ4本があります。 今年は去年より3日早く咲きました。 桜は、旧高遠町から譲り受けたものです。 南信森林管理署によりますとここ30年で最も早い開花は平成元年の3月27日、最も遅かったのは平成8年の4月18日だということです。 南信森林管理署によると、4月3日が見頃になりそうだということです。 高遠城址公園の南側ゲートは、蕾がだいぶ膨らんでいます。 高遠城址公園では、公園開きがあす行われます。 公園内では、桜守がさくら祭りの準備に追われていました。 31日付けで退職する稲辺謙次郎さんは、若い世代へと引き継ぎを行っていました。 伊那市観光協会では高遠城址公園の桜の開花を4月5日と予想しています。

-

南箕輪村大芝でなずな摘み

31日の伊那地域の最高気温は22.9度と5月下旬並みの暖かさとなりました。 南箕輪村大芝の牧草地では、なずなを摘む人の姿がみられました。 31日の午前中は、地元や近隣市町村から多くの人が訪れていました。 毎年諏訪市から訪れている女性は「おひたしにすると風味があって美味しい。春を感じられます」と話していました。 長野地方気象台によりますと、1日から天気が崩れやすくなり気温も平年並みに戻るということです。

-

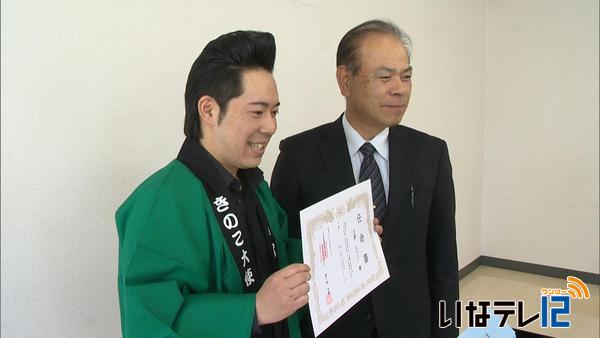

北澤ユウジさん きのこ大使に任命

JA上伊那は、きのこの消費拡大につなげようと、伊那ケーブルテレビに出演している北澤ユウジさんを31日、きのこ大使に任命しました。 31日は、北澤ユウジさんにきのこ大使の任命書と法被が贈られました。 JAでは、年間を通してきのこの消費拡大につなげようと初めてきのこ大使を任命しました。 ユウジさんは、ケーブルテレビを始めイベントや祭りで司会などを務めています。 JA上伊那では、ユウジさんの知名度があるとして任命したということです。 ユウジさんは「1年間明るく元気に大使を務めたい」と意気込みを話していました。 任期は、来年3月までの1年間で、JA上伊那のきのこ祭りや農協祭に参加する他、県内外で行われるイベントでPR活動を行うことになっています。

-

伊那市退職者 辞令交付式

年度末を迎え、各自治体では31日付けで退職する職員に辞令が交付されました。 このうち伊那市では、辞令交付式が31日行われ、20年以上務めた32人に人事通知書と感謝状などが一人一人に手渡されました。 退職者の内訳は、定年退職が 20人、早期退職が12人となっています。 白鳥孝市長は「伊那市発展のためにご尽力いただいた。誇りをもって第二の人生を歩んでいただきたい」と感謝していました。 退職者を代表して総務部の篠田貞行部長は「今日までこられたのは職員や家族達のおかげ。上伊那地域のリーダーとして伊那市がますます発展することを期待したい」と挨拶しました。 なお、箕輪町では10人、南箕輪村では8人が退職となっています。

-

塚越さんの著書 英訳で海外へ

伊那市の伊那食品工業株式会社会長、塚越寛さんの著書「リストラなしの年輪経営」が英語に翻訳され海外の大学や図書館に贈られます。 英訳版の本の寄贈は首相官邸国際広報室の日本の魅力を海外へ発信するプロジェクトによるものです。 科学技術や自然文化など幅広い分野の書籍を選定し英語に翻訳することで日本の理解促進を図ることを目的としています。 大学教授や元外交官など有識者7人が選定にあたり今年度5冊が選ばれそのうちの1冊が塚越さん著書の「リストラなしの年輪経営」です。 著書は「会社は社員を幸せにするためにある」「人件費はコストではなく会社の目的」「急成長は敵」など会社経営の考え方を記したものとなっています。 英訳された本は北米を中心とした海外の大学や図書館に寄贈されるほか電子書籍化も実施されるということです。

-

「戦後70年 語り継ぐ戦争」

戦後70年の今年、伊那ケーブルテレビでは「語り継ぐ戦争」と題して4月から9回シリーズで特別企画番組を放送します。 30日はその第一回として「遺品が語る戦争」をテーマにスタジオ収録が行われました。 30日は伊那ケーブルテレビの企画番組「戦後70年語り継ぐ戦争」のスタジオ収録が行われました。 ナビゲーターとして伊那図書館長で4月から県立長野図書館長に就任する平賀研也さんを迎えました。 ゲストは8月に伊那文化会館で開かれる平和のための信州・戦争展理事長建石繁明さんと実行委員長の春日幸雄さんです。 収録で平賀さんは図書館に保存されていた墨塗りの教科書を紹介しました。 墨塗りの教科書は戦後、進駐軍の指示で戦争に関する記述を墨で塗りつぶし読めないようにしたものです。 番組ではほかに建石さんが子どもへの軍事教育として録音されたレコードを紹介しました。 元小学校教諭の春日さんは戦時中の軍事教育について話しをしました。 語り継ぐ戦争シリーズは「伊那飛行場と学徒動員」「滿蒙開拓とシベリア抑留」など毎月テーマを決め放送し8月には戦後70年について戦争体験者や研究者、学生など様々な立場から意見を発表するパネルディスカッションの公開収録も予定しています。 30日収録した「遺品が語る戦争」は4月6日午後9時半初回放送となっています。

711/(金)