-

シカ肉の調理方法学ぶ

調理師免許を持っている人達を対象に、シカ肉の調理方法を学ぶ講習会が、13日、宮田村民会館で開かれました。

長野県では、去年、野生のシカやイノシシの肉を活用し、総合的なジビエ振興を図っていこうと、県や猟友会、調理師会などで組織する信州ジビエ研究会を設立しました。

講習会は、長野県調理師会上伊那支部が、ジビエ料理の技術普及を目的に初めて開催し、飲食店の関係者など10人程が参加しました。

講師を務めたのは、上伊那の飲食店で鹿肉料理などを提供している石澤幸男さんと、稲垣孝俊さんの2人です。

この日は、モモやスネ肉を使い、洋風に仕上げた料理や、ミンチした肉を使った餃子など5品を作りました。

石澤さんは、「購入する時は、脂身の少ない肉の方が匂いがしない」などとアドバイスしていました。

2時間ほどで、料理が完成すると、参加者全員で試食しました。

長野県によりますと、昨年度、上伊那で捕獲されたニホンジカはおよそ7千4百頭で、このうち、食用として処理されたのは、7%だという事です。 -

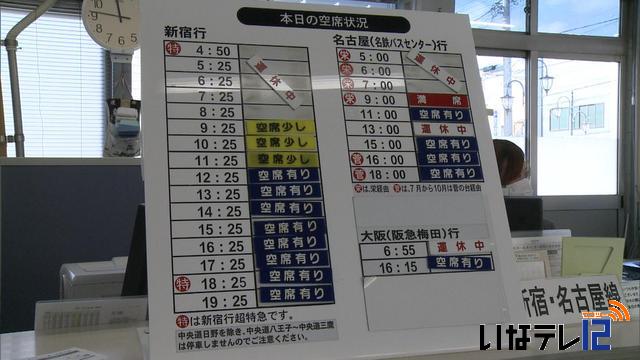

23センチの積雪 高速バス20便運休

上伊那地域では12日夜から13日の明け方にかけ雪となり、伊那消防署の観測で23センチの積雪を記録しました。

この雪の影響で、中央自動車道では県内すべての区間で通行止めになり、高速バス20便が運休しました。

中央自動車道は午前4時から午前7時30分まで上下線で県内すべての区間が通行止めとなりました。

これにより、中央高速バスは、朝の便を中心に新宿線や名古屋線など、あわせて20便が運休となりました。

雪による停電や、鉄道、農業施設への影響はなかったということです。

長野地方気象台は、上伊那地域では金曜日にもまとまった雪が降ると予想していて、凍結するおそれもあるため、車の運転や雪道を歩く際には注意するよう呼びかけています。 -

17日に市消防団音楽隊が定期演奏会

伊那市消防団音楽隊は、定期演奏会を1週間後に控え、10日に共演する中学生と合同練習を行いました。

伊那市消防団音楽隊は、音楽を通じて防火意識を高めてもらおうと活動しています。

定期演奏会もその一環で、今年は、17日に伊那文化会館で開かれます。

当日は、なじみのあるポップスなどに加えて、市内の中学生とのジョイントも見所の一つで、2曲を予定しています。

10日は、春富中学校で最初で最後の合同練習があり、音楽隊メンバーと春富中、高遠中の生徒が参加しました。

伊那市消防団音楽隊では、「子どもの声や途中出入りも自由なコンサートなので気軽にリラックスして楽しんでもらいたい」として市民の来場を呼び掛けています。

伊那市消防団音楽隊の定期演奏会は、17日に伊那文化会館で午後1時から入場無料で開かれます。 -

高遠で伝統のだるま市

伊那市高遠町で11日だるま市が開かれ、鉾持神社参道は、多くの人で賑わいました。

だるま市は、五穀豊穣を願う鉾持神社の祈年祭にあわせ毎年開かれていて、高遠の冬の風物詩となっています。

400年以上の伝統があるとされていて、この日も鉾持神社参道は、福だるまを買い求める多くの人で賑わいました。

露天商との値引き交渉が成立すると家内安全や商売繁盛を祈って手締めが行われます。

鉾持神社参道周辺には、だるまのほかに、食べ物を提供する露天も数多く並び、午前中を中心に賑わいを見せました。 -

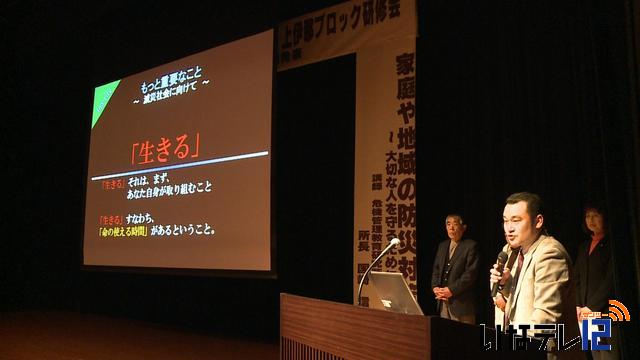

他地区の防災事例学ぶ

東海地震の対策強化地域に指定された協議会の上伊那ブロックの研修会が11日伊那市のいなっせで開かれ、防災について理解を深めました。

上伊那8市町村の防災担当職員らによる事例発表では、先進的な訓練や自主防災組織の取り組みが紹介されました。

伊那市は、宿泊を伴う訓練や事前に準備せず災害に対処する実践型訓練の事例を紹介しました。

箕輪町は、セーフコミュニティについて紹介しました。

防災担当職員は、モデル地区での啓発により、家具などの転倒防止対策が順調に伸びていると話しました。

南箕輪村は、先進的な自主防災組織の活動を紹介しました。

自治会加入率77.9パーセントの南殿区の自主防災組織加入率は、89.3パーセント。

アパート世帯にも声をかけ、行政面より防災面に重点を置いたより実践的な活動事例を紹介しました。

会場には、各地域の自主防災組織の代表など150人が集まり、普段触れることができない他の地域の取り組み事例に耳を傾けていました。 -

村教育委員会 副学籍制度導入

南箕輪村教育委員会は、特別支援学校に通う児童や生徒が住んでいる地域の小中学校の運動会などの行事に参加できる制度を、4月1日から導入します。

副学籍と呼ばれるこの制度は、養護学校などの特別支援学校に通う子どもやその保護者が希望すれば、住んでいる地域の小中学校の行事に参加することができるというものです。

導入後は、小中学校の出席簿に名前が記載され、音楽会や運動会、文化祭などに参加することができます。

来年度、村内には特別支援学校に通う児童が6人、生徒が2人います。

副学籍制度の導入は、4月1日からです。 -

公立高校前期選抜試験

公立高校の前期選抜試験が12日、県内一斉に行われました。

このうち南箕輪村の上伊那農業高校には、午前8時過ぎから受験生が緊張した面持ちで試験会場に向かっていました。

前期選抜の実施は各高校の判断となっていて上伊那の公立高校のうち、伊那北高校、伊那弥生ヶ丘高校、赤穂高校の普通科では実施していません。

前期選抜を実施した上伊那農業高校の各科の募集は20人で、倍率は、生産環境科が2.65倍、園芸科学科は2.70倍、生物化学科は1.70倍、緑地創造科は2.30倍となっています。

公立高校の前期選抜試験の合格発表は19日に行われることになっています。 -

伊那文化会館 命名権選定至らず

県が募集したネーミングライツの施設のうち、伊那文化会館は1者から応募がありましたが選定には至りませんでした。

県では、去年10月から11月まで、県が所有する施設などの名称に、社名や商品名などの愛称をつけることができるネーミングライツの募集を行ってきました。

このうち伊那文化会館には1者から応募がありましたが選定委員会を開催し、審査した結果選定には至りませんでした。

県では来年度も引き続き伊那文化会館のネーミングライツと募集を行っていきたいとしています。 -

まっくんがAKB48にプレゼント発送

バレンタインデーに合わせ、去年のゆるキャラグランプリで48位だった南箕輪村のキャラクターまっくんが12日、人気アイドルグループにプレゼントを発送しました。

一昨年のゆるキャラグランプリでは68票で最下位となりましたが去年は2万7760票を獲得し48位となりました。

こうしたことから、村の職員でつくるまっくんPR隊が48位にかけて人気アイドルグループAKB48にバレンタインのプレゼントを計画しました。

12日は、まっくんとPR隊のメンバーがプレゼントの箱詰め作業を行いました。

贈ったのは、まっくんのボールペン、ストラップを48個と写真や手紙などです。

これまで、AKB48の事務所に手紙やメールを送っているということですが今だに返事は来てないということです。

まっくんは、平成9年に大芝高原のキャラクターとして誕生し平成17年に村のキャラクターとなりました。

村によると最下位になった一昨年の年末からイベントやTV出演の回数が増えたといこうとことです。

プレゼントは、村内の郵便局から12日発送されました。 -

ポレポレの丘でそり遊び

伊那市高遠町東高遠のポレポレの丘で10日子どもたちがそり遊びを楽しみました。

10日は、親子100人ほどが参加し、雪が残っている北側斜面で思い思いにそり遊びをしました。

イベントを計画した信州高遠花摘み倶楽部では、これからも定期的に親子で参加できる催しを計画していきたいと話していました。 -

親孝行の賛歌 表彰式

伊那市教育委員会が親への感謝の気持ちを表した手紙を募集した「親孝行の賛歌」の入選作品の表彰式が10日伊那市長谷の入浴宿泊施設入野谷で開かれました。

10日は、小中学生の部最優秀賞を受賞した西春近南小5年の後藤あゆ美さんら20人ほどが出席し、白鳥孝市長から賞状などを受け取りました。

後藤さんの作品は、「ありがとうおかあさんのぬくもり」で、働き者の母親の手のぬくもりと素直な愛情が表現されています。

受賞者を代表して、美篶の吉田玲子さんは、「母が亡くなって10年の去年、母への思いがふつふつとわいてきた。文章にすることで親孝行の一つになったと思う」と話しました。

親孝行の賛歌は、孝行猿の言い伝えが残る旧長谷村が平成11年から5年間続けました。

東日本大震災で家族の絆が見直されていることなどから伊那市が9年ぶりに復活させました。

どうしても伝えたい両親への手紙 ありがとうお父さんお母さんをテーマに全国から作品を募り416点が集まりました。

白鳥市長は、「親孝行という当たり前だがなかなかできない心が長谷から全国に広がっていくことに期待したい」とあいさつしました。 -

信州農村歌舞伎祭

南信の歌舞伎3団体が出演する信州農村歌舞伎祭が10日伊那市の伊那文化会館で行われました。

伊那市長谷の中尾歌舞伎保存会は平維盛をかくまった鮨屋を舞台に家族の愛情を描いた演目「義経千本桜 鮨屋の段」を演じました。

信州農村歌舞伎祭は地域に伝統芸能を伝えようと伊那文化会館が行っているもので、今年で7回目です。

今回は南木曽町の田立歌舞伎保存会、下条村のこども歌舞伎教室、伊那市の中尾歌舞伎保存会の3団体が出演しました。

下条村のこども歌舞伎教室の公演では、小学生9人が出演し、見せ場では拍手がおきていました。

会場には桟敷席が設けられたほか、エントランスには江戸時代の引幕も飾られ、地歌舞伎の雰囲気を盛り上げていました。 -

明るい選挙啓発ポスターコンクール 伊那市入選作品展示

明るい選挙啓発ポスターコンクールの伊那市の審査で入選した作品が、市役所1階市民ホールに展示されています。

今年度のコンクールには、伊那市内の小学校から139点、中学校から58点、高校から4点の応募がありました。

去年9月の伊那市の審査で入選作品40点が決定し、このうち14点が県の審査に進みました。

明るい未来をイメージした絵とともに、「一票が日本を変える」「希望の一票を届けよう」など、投票を呼び掛ける言葉が添えられています。

コンクールは、小さなうちから選挙を身近に感じてもらい関心を持ってもらおうと、選挙管理委員会が毎年行っています。

入選作品展は、20日(水)まで、伊那市役所1階市民ホールで開かれています。 -

支援米を被災地へ

南箕輪中学校の伝統行事「落ち穂拾い」。去年10月の作業で集めた米を、長野県北部地震の被災地に送るため8日、生徒が支援米の梱包作業を行いました。

この日は、中心になって取り組んできた地区生徒会役員の3年生9人が作業を行いました。

南箕輪中学校では、毎年落ち穂拾いで集めた米を食糧難の国に送っていましたが、震災が発生してからは、米を被災地に送っています。

去年の支援米には栄村から感謝の手紙が届きました。

今年は全部で280キロの米を拾い集め、2合入る米袋に詰めました。

生徒がデザインした紙が貼られた米袋は、全部で500袋になりました。

梱包した支援米は、去年に引き続き、県北部地震で被災した栄村に送られることになっています。

地区生徒会長の北村建樹君は「心を込めて作業をしました。前を向いて復興をかんばって欲しい」と話していました。

支援米は、今月中に送られることになっています。 -

振りまんど継承へ 麦踏作業

地域の伝統「振りまんど」を残していこうと、大麦を栽培している大泉まんど会は9日、地域の子ども達と麦踏み作業を行いました。

この日は、会員や地域の子どもとその保護者など、およそ30人が参加しました。

大泉地区では去年、ワラが手に入りにくいなどの理由で、盆の伝統行事「振りまんど」の実施を見送りました。

伝統行事を後世に残していこうと、まんど会では遊休農地を活用し、大麦の栽培を始めました。

麦踏み作業は、冬の時期に霜で浮き上がった麦を踏むことで、根を丈夫にするという作業です。

子ども達はまんど会の会員から説明を受け作業をしていました。

唐澤俊男会長は「振りまんどをするにはこんな苦労があるということを知ってもらい、地域との交流にもつなげてもらいたい」と話していました。

大麦は6月に収穫することになっていて、8月にはワラを使った「振りまんど」を行う予定です -

平成25年産米の配分率59.5%

伊那市農業再生協議会が30日JA上伊那本所で開かれ、市内の農家などに今年の稲の生産調整方針が伝えられました。

協議会には各区の農業委員会や農業振興センターなどからおよそ80人が出席しました。

今年の伊那市の目標数量は去年より252トン多い1万3,173トンで、水田の面積に対する作付面積の配分率は去年より1.1%高い59.5%となっています。

また、作付しない水田については、加工米や上伊那特産の小麦「ハナマンテン」、大豆などへの転作を推進していくとしています。

協議会では、去年の生産調整実施結果も報告され、伊那市では目標面積の99・26%が作付されました。 -

伊那市高遠町に人形飾り設置

11日のだるま市に訪れた人たちを出迎える人形飾りが、伊那市高遠町に設置されました。

商店街の商店主でつくる霜町実業団は、今年の大河ドラマ「八重の桜」をテーマに制作しました。

展示されているのはドラマの主役、山本八重と、保科家の家紋の鉢巻を付けた会津藩の家老、西郷頼母です。

城の絵などもあり、会津がある福島への応援の想いをこめたということです。

今年初参加の春日医院には、ノーベル医学・生理学賞を受賞した山中伸弥教授と看護師が展示されています。

制作したスタッフは、「初めてだったが形になってよかった。これからも続けていきたい」と話していました。

八十二銀行高遠支店に飾られているのは、アルプス中央信用金庫高遠支店と合同制作の、ハローキティなどキャラクター3体です。

総合福祉センターやますそ前では伊那市長谷で案山子を制作している中島みね子さんの作品も飾られています。

去年からだるま市で展示していて、今年は「保育園児と先生」がテーマです。

だるま市は、11日午前7時から午後5時まで開かれます。 -

11日のだるま市にむけ大だるま設置

五穀豊穣や家内安全を祈願する伊那市高遠町伝統のだるま市が11日に開かれます。

機運を盛り上げようと、高遠町商店街に大だるまが設置されました。

8日は、大だるまが保管されている多町から、1キロほど先の中心市街地まで、軽トラックで引っ張って運びました。

設置しているのは、商店主らでつくる本町実業団のメンバーです。

だるま市は、400年近く続くといわれる鉾持神社の伝統行事で、伊那谷唯一の市として毎年多くの人で賑わいます。

本町実業団では、毎年、市を盛り上げようと大だるまを設置しています。

高遠町のだるま市は、11日(月)午前7時縲恁゚後5時まで開かれます。

本町実業団は、大だるまのそばで、300人分のお汁粉を振舞うほか、桜だるまを販売する予定です。 -

高校PTA連絡協 無人化対応を要望

上伊那9つの高校のPTAでつくる上伊那地区高等学校PTA連絡協議会は、JR飯田線の駅無人化により利便性の低下や防犯上の問題が生じないことなどをJR東海に求めるよう、白鳥孝伊那市長に要望しました。

8日は、高遠高校のPTA会長で上伊那地区高等学校PTA連絡協議会会長の唐澤 隆さんら3人が伊那市役所を訪れ要望書を、JR飯田線伊那市利活用検討協議会会長の白鳥市長に手渡しました。

要望書では、JR東海に対し、●関係自治体などと協議の場を設置して十分な説明と協議を行うこと、●無人化により利便性の低下や防犯上の問題が生じないこと、●部活帰りの生徒が多く利用している午後7時29分伊那北駅発、午後7時52分駒ヶ根駅着の電車234Mを、駒ヶ根どまりではなく松川町の伊那大島駅まで運行延長を求めることの3点です。

高校PTA連絡協議会は、去年11月に、JR東海が、飯田線の駅無人化の方針を示した事を受けて、12月に各高校から意見を聞き、今回要望書を提出しました。

白鳥市長は、「大切な話なので、課題として上伊那広域連合やJR飯田線利活用検討協議会などで取り上げたい。」と答えていました。

なお、JR飯田線伊那市利活用検討協議会では、16日に、高校生などを招いて飯田線の利活用についてのワークショップを開くことにしています。 -

飯田線マニアックス 3月31日まで

実物の150分の1の大きさの鉄道ジオラマなどを展示する伊那市創造館の第9回企画展「飯田線マニアックス」が8日から始まりました。

8日から始まった9回目の企画展。

会場中央には、1周約8メートルの鉄道ジオラマなど飯田線に関係する資料や模型などおよそ100点が展示されています。

展示されているものは、市内外の飯田線愛好家から集めたものです。

このうち鉄道ジオラマを制作したのは、飯島町にあるJR田切駅の清掃活動などを実施している団体「田切ネットワーク」のメンバーです。

去年は伊那市駅の開業100周年の節目の年で、多くの関連イベントが行われました。

今回の企画展は、その節目を飾ろうと開かれたものです。

この電話は、駅同士を結ぶ内線電話として使われていたものということです。

捧館長は「様々な切り口で飯田線の魅力を伝える展示になっているので是非足を運んでほしい」と多くの来場を呼び掛けます。

第9回企画展「飯田線マニアックス」は、3月31日まで伊那市創造館で開かれています。 -

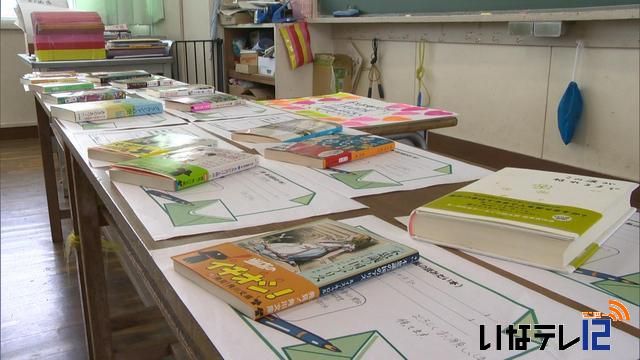

富県小5年生 東日本大震災の被災地に本を

東日本大震災からまもなく2年。

伊那市の富県小学校の5年生は、育てたもち米を販売して被災地の中学生のために本を購入しました。

子ども達の思いがつまった本が被災地に8日、届けられました。

7日夜11時。

伊那市富県の小牧学さんと埋橋孝志さんが、子ども達から預かった贈り物や荷物の積み込みを行っていました。

今回2人が行くのは、岩手県大船渡市の吉浜中学校です。

富県小5年生と吉浜中は、去年の夏から手紙のやりとりをしています。

交流を続ける中で子ども達は吉浜中の生徒に本をプレゼントすることにしました。

本の購入資金は、もち米を育てて販売したり、地域のイベントで募金を呼びかけるなどして集めました。

子ども達の思いを被災地に届ける役を買って出たのは小牧さんと埋橋さんです。

およそ600キロ離れた岩手県大船渡市を目指し出発です。

7日夜から12時間かけて移動し、8日、2人は吉浜中学校を訪れました。

今回は、卒業を控えた3年生16人分の本が小牧さんから生徒達に手渡されました。

他に、富県小の子ども達が収穫したもち米が学校で調理されました。

小牧さんらは、富県小の子ども達を連れて来月再び吉浜中学校を訪れる計画で、次回は1、2年生に送りたいとしています。

8日は他に、西春近南小学校の学童クラブに通う児童が作った千羽鶴が、同じ大船渡市の吉浜小学校に届けられました。 -

畳職人が針供養

使われなくなった針を供養し家内安全や商売繁盛を願う針供養が8日、南箕輪村の恩徳寺で行われました。

針供養を行ったのは、県畳商工組合上伊那支部の組合員です。

上伊那支部では毎年2月8日に恩徳寺で針供養を行っています。

針供養では、折れたり先が丸くなって使えなくなった針を、豆腐に刺します。

長年堅い物に刺した針を、最後に柔らかい豆腐に刺して供養するというものです。

上伊那支部の小松敏男支部長は「畳を使う人は年々減ってきているが、これからも質のいい物を作り続けたい」と話します。

上伊那支部は、最盛期には組合員が50人ほどいたということですが、現在組合員は9人です。

組合員らは「畳の良さを再認識してもらいたい」と話していました。 -

脳いきいき教室 一般公開講座

伊那市が、高齢者の健康づくりや介護予防を目的に行っている脳いきいき教室を多くの人に知ってもらい参加してもらおうと、初めての一般公開講座が、7日、西春近の柳沢公民館で開かれました。

普段は参加費100円で、介護認定を受けていない65歳以上が参加の条件ですが、この日は、無料で一般に公開されました。

参加したのは地元を中心とした16人で、伊那市社会福祉協議会の職員から指導を受けながら、簡単な体操などを行いました。

脳いきいき教室は、H20年度から伊那市が行っているものです。

地区の公民館や集会所など約100か所で、月1回から4回の教室が開かれています。

伊那市のまとめによりますと、65歳以上の高齢者、約1万9千人のうち介護認定を受けているのは、15%にあたる約3千人だということです。

介護を受ける主な要因は、認知症、脳卒中、骨折などで、職員は「日常的に体を動かして、健康寿命を延ばしましょう」と呼びかけていました。

問い合わせは、伊那市役所高齢者福祉課 電話78-4111 -

長野県内のソメイヨシノの開花 平年並みと予想

日本気象協会は、今年1回目となる、全国49地点のソメイヨシノの開花予想を発表しました。

長野県内の桜の開花時期は、平年並みと予想しています。

日本気象協会の発表によりますと、県内のソメイヨシノの開花は、長野市で、平年並みの4月12日頃と予想しています。

これは、去年より6日早く、平年より一日早い予想です。

日本気象協会では、3月6日(水)に高遠城址公園を含む全国90地点の桜の開花予想を発表する予定です。 -

全国中学校スケート大会 南箕輪中堀さん2位

第33回全国中学校スケート大会が2日から5日まで長野市のエムウェーブで開かれ、南箕輪中学校の堀久美子さんが2位入賞を果たしました。

南箕輪中3年の堀さんはスピードスケート女子500メートルの部で2位になりました。

堀さんは中学1年の時から本格的にスケートを始め、宮田スケートクラブで練習しています。

決勝では自己ベストを1秒近く縮める1分23秒52で2位入賞を果たしました。

また、伊那市の東部中学校2年の松本芽依さんは女子1000メートルの部で6位に入賞しました。

松本さんは小学校低学年の時まで住んでいた北海道でスケートを始めました。

小学4年の時伊那市に移り、宮田スケートクラブに所属。

大会では、1分25秒54で6位入賞を果たしました。 -

広域観光で海外から誘客を

海外からの旅行客を広域的に取り込んでいこうと上下伊那と木曽の観光関係者があつまり、伊那市内で6日懇談会が開かれました。

懇談会は、上下伊那と木曽が連携し、広域的な滞在型観光を目指していこうと、去年から開かれています。

今年は、海外からの旅行客をテーマに講演会やパネルディスカッションが行われました。

このうち、松本大学で国際観光を教える佐藤博康教授は、「伊那と木曽は、海外での知名度が低いことを逆手にとり、好奇心旺盛な人をターゲットにする事が大切」と話していました。

情報発信の方法については「それぞれの地域の情報を横一列に発信するのではなく、サクラなどテーマを絞り統一した情報を発信すると良い。」

また、「伝統的な生活体験など、地域が一体となり奥へ奥へと誘導する仕組みを作る事で滞在へとつながる」と話していました。

県のまとめによりますと、上下伊那と木曽を訪れた観光客、平成13年がおよそ1347万人でしたが、平成23年には1089万人と258万人減少。

観光消費額は、平成13年の417億円から310億円と100億円以上落ち込んでいます。 -

農村歌舞伎にむけ伊那文化会館飾り付け

10日に伊那文化会館で行われ第6回信州農村歌舞伎祭の会場が飾り付けられ、本番に向けて雰囲気を盛り上げています。

伊那文化会館のエントランスには、歌舞伎祭に参加する団体の幟旗や、提灯などが飾り付けられています。

今年は、南木曽町の田立歌舞伎保存会・下条村のこども歌舞伎教室、伊那市長谷の中尾歌舞伎保存会が、演目を披露します。

会場に飾り付けられたものは、中尾歌舞伎に慶応元年から伝わる六歌仙の引き幕のほか、下條村からも、引き幕が初めて出品されました。

下條村の引き幕は去年、地区の集会所の解体工事の際に見つかったもので、明治28年に作られたとみられます。

会場の飾りが、本番を控えて、雰囲気を盛り上げています。

農村歌舞伎祭は、10日(日)伊那文化会館大ホールで、午前11時30分縲怺Jかれます。

観劇料は、大人千円、高校生以下は無料となっています。 -

伊那西高校芸術フェスティバル

伊那西高校の生徒達の発表の場、芸術フェスティバルが、7日から、伊那市のかんてんぱぱホールで始まりました。

芸術フェスティバルは、1年間の成果を発表する場として開かれていて、今回で6回目です。

会場には、美術クラブと美術の授業を選択した生徒の絵画、書道クラブと書道の授業を選択した生徒による作品、折り紙・工芸クラブ、写真クラブの作品が並んでいます。

出品者の写真つきメッセージが書いてあるのも特徴です。

今年は、初めて、文芸クラブが制作した短歌を書道クラブが書く、コラボレーション作品も展示されました。

作品展示だけでなく、土日には、琴や吹奏楽クラブのアンサンブル演奏、茶華道クラブによるお茶の振る舞いが行われます。

また、今年は初めて、国体3位に入賞した新体操クラブによる演技の披露、音楽の授業を選択した生徒による独唱なども行われるということです。

関係者は、「展示物だけの展覧会ではなく、様々な芸術を楽しんでもらえるフェスティバルにしたい」と話し、多くの来場を呼びかけていました。

伊那西高校芸術フェスティバルは、12日(火)までとなっています。 -

りんご剪定作業ピーク

植物が休眠する寒い時期に行われる果樹の剪定作業。

現在、りんご農家では作業がピークを迎えています。

南箕輪村神子柴のりんご畑では、菅家 美果さんが、剪定の作業を行っていました。

菅家さんは、父親の田中 実さんとともに、りんごを栽培しています。

学校を卒業後、県の果樹試験場で研修を受け、りんご栽培を始めてから10年になります。

剪定は、葉が出たときに全体に陽が当たるようにいらない枝を落とす作業で、12月から2月の寒い時期に行われます。

現在、1.5ヘクタールのりんご畑で800本ほどを栽培していて、剪定は3ヶ月ほどかかります。

実がなった時のことを想像しながら枝を落としていくということです。

現在、小学1年から園児まで3人の母親でもある菅家さん。

出産・育児で一時農業を中断していましたが、ようやく、子育ても一段落して、通年に渡り、農作業ができるようになったということです。

りんごの剪定作業は2月いっぱい行うということです。 -

南ア北部遭対協に感謝状

1月31日は、厳寒期の冬山での行方不明者の捜索で多大な功績があったとして、南アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会に、伊那警察署から感謝状が贈られました。

田中署長から、西村和美救助隊長に、感謝状が手渡されました。

南アルプス北部遭対協は、去年12月仙丈ケ岳の行方不明者の捜索で、早期の行方不明者の発見に貢献しました。

北部遭対協によると、この冬は例年になく遭難が多かったということです。

211/(日)