-

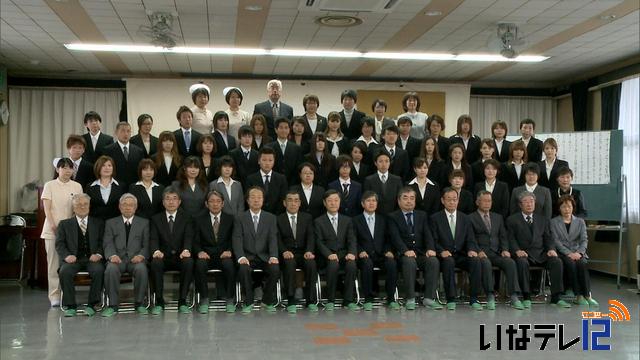

上伊那医師会付属准看護学院 入学式

伊那市の上伊那医師会付属准看護学院で2日、入学式が行われ准看護師を目指す39人が入学しました。

今年度入学するのは、18歳から51歳までの39人で、男性9人女性30人となっています。

これまでは実習室が手狭で定員の半分ほどの募集に留まっていましたが、去年新たに実習室が完成したことから、定員の40人に対し39人の学生が入学することができました。

上伊那医師会会長で准看護学院の北原敏久学院長は「医師と看護師は車の両輪。先輩からチーム医療を確実に学び、知識と技術のレベルアップに努めて欲しい」と式辞を述べました。

新入生を代表して松・愛子さんは「学則を守り目標に向かって努力します」と誓いました。

新入生39人は、准看護師の資格取得を目指し2年間学びます。 -

株式会社TBM新工場建設へ

伊那市西箕輪の伊那インター工業団地に工場があるタービンブレード加工メーカー株式会社ティービーエムは、敷地内に新たな工場を建設します。

2日は、現地で地鎮祭が行われ関係者およそ30人が出席しました。

ティービーエムは、発電所の発電機やジェット機のエンジンなどに使われるタービンブレードの製作を手掛けています。

平成18年に伊那インター工業団地内の土地およそ4万5千平方メートルを取得し、平成20年に伊那工場の稼働を開始しました。

今回は、事業の拡大と商品の大型化により本社の宮田工場が手狭となったため、伊那工場の北側に新たな工場を建設するものです。

建物は鉄骨2階建てで、延べ床面積はおよそ3,400平方メートル、総事業費はおよそ10億円を見込んでいます。

完成は、今年9月を予定しています。 -

伊那弥生ヶ丘高校吹奏楽部定期演奏会

伊那弥生ヶ丘高校吹奏楽部の第23回定期演奏会が、このほど、伊那市の伊那文化会館で開かれました。

演奏会では、1・2年生、33人が9曲を披露しました。

第1回から演奏されている定期演奏会の伝統曲「アルメニアンダンス・パート1」やパート紹介をかねたアンサンブルなどが演奏されました。

そのうち、ディズニーメドレーでは、工夫を凝らした衣装をそれぞれが身に付け、踊りや歌などの演出も加えて演奏しました。

会場には、250人が訪れ、生徒たちの演奏に聞き入っていました。 -

地域交通安全活動推進委員委嘱式

地域交通安全活動推進委員の委嘱式が3日伊那警察署で行われ、17人が委嘱されました。

地域交通安全活動推進委員は、長野県公安委員会が委嘱するもので、この日は青木辰夫署長が委嘱状を伝達しました。

今回委嘱されたのは新任が5人、再任が12人で、任期は2年間です。

委員は、交通安全週間や、学校の登下校時の呼びかけなど地域の中心となり啓発活動に取り組みます。

青木所長は、「地域のリーダーとしての活躍を期待します」と話していました。 -

南箕輪村長選 あす告示

任期満了に伴う南箕輪村長選挙が2日告示されます。

1日現在、立候補届出書類を持ち帰っているのは、現職の1派のみとなっています。

立候補を表明しているのは、現職で3期目を目指す唐木一直さん1人です。

村選挙管理委員会によりますと今日現在の選挙人名簿登録者数は男性5,668人、女性5,796人合計11,464人となっていて立候補届出書類を持ち帰った人は

現職1派以外にはいないということです。

南箕輪村長選挙は2日告示、7日投開票となっています。 -

ヤマブドウワイン 完成で試飲会

伊那市と信州大学農学部が共同開発を進めているヤマブドウワインの試作品が出来上がり、31日高遠サクラホテルで試飲会が開かれました。

試飲会には、伊那市や信大農学部、酒販店や観光関係団体の代表など35人がワインの出来栄えを吟味しました。

機能性成分のポリフェノールを多く含み栽培しやすいW竏・という品種のヤマブドウを平成22年度から栽培していて、24年度は、市内3か所40アールの圃場で前年度の6倍の300キロを収穫しました。

それにより360ミリリットル入りのハーフボトルで320本分のヤマブドウワインが完成しました。

31日は、関係者でその味を確かめました。

日本ソムリエ協会のワインエキスパートの資格を持つ伊那市西町の理容師大根田裕一さんも招かれました。

このように評価も上々のヤマブドウワイン。

酒販店の反応はどうでしょうか。

伊那市では、今後価格を決めて、今年度は、伊那市観光協会を通じて試験的に販売も始める計画です。 -

高遠城址公園で開花宣言

伊那市高遠町の高遠城址公園で1日公園開きが行われ桜まつりが始まりました。

伊那市は城址公園南側の桜の花が開いたことから1日、開花宣言を出しました。

4月1日の開花宣言は昭和58年の入園有料化以来、最も早い開花宣言となります。

これまでは桜雲橋の桜が基準木となっていましたが、今年から園内いずれかの桜が咲いた時点で開花宣言が出されるようになりました。

訪れた人たちは花が開いたばかりの桜を写真におさめ楽しんでいました。 -

伊那北駅・沢渡駅 無人駅に

1日からJR飯田線の伊那北駅や沢渡駅などが無人化となりました。

一方箕輪町の伊那松島駅では町の負担で駅員を置き委託された乗車券販売員による業務が始まりました。

JR東海は飯田線の県内有人駅12か所のうち9駅を無人化としました。

対象となる上伊那5つの駅のうち伊那北駅、沢渡駅は無人化となり、駒ヶ根駅、飯島駅、箕輪町の伊那松島駅は自治体負担により駅員が置かれます。

無人化となった伊那北駅では車掌が電車をおりホームで切符を受けとったり定期券を確認していました。

同じく無人化となった沢渡駅でも、伊那西高校の生徒らの姿が見られ、学校へ向かっていました。

伊那市では若者を交えた市民参加によるワークショップを開き地域活性化の拠点としての伊那北駅活用を検討しています。

また伊那北、沢渡両駅にカメラを設置し防犯対策にもあたります。 -

長桂寺で枝垂桜が開花

伊那市西町の長桂寺では、枝垂桜が咲き始めています。

長桂寺の境内には、3本の桜の木があり、そのうち一本の枝垂桜が28日に開花しました。

長桂寺では、桜のライトアップを4月1日から行います。

時間は午後6時頃から午後10時頃までです。

長桂寺によりますと、桜は二週間ほどは楽しめそうだということです。 -

カイコの繭を使ったクラフト展

カイコの繭を使ったクラフト展が27日から伊那市のかんてんぱぱホールで始まりました。

会場には繭を使ったクラフト作品32点が展示されています。

作品の花びらなどは一枚一枚繭をはがしてつくられていて、1つの繭から7層ほどとることができます。

この作品は、ひも状に切った繭を針金に巻きつけて作られています。

針金の長さは3,000メートルで、繭は300個ほどが使われているということです。

制作しているのは駒ヶ根市在住の西村良子さんです。

西村さんは6年前、駒ヶ根市にある駒ヶ根シルクミュージアムで繭クラフト指導員になったことをきっかけに、作品を作り始めました。

今回は、作品を発表しようと初めて個展を開きました。

このまゆを使ったクラフト作品展は4月2日火曜日までかんてんぱぱホールで開かれています。 -

女王蜂を会員に配布

伊那谷伝統のハチ追いを楽しむ伊那市地蜂愛好会の総会が31日市内で開かれ、恒例となっている女王蜂の配布が行われました。

愛好会前会長の小木曽大吉さんが、去年西箕輪のハチの小屋で取り込み、土の中で自然に越冬させた女王蜂です。

総会には、会員50人が出席し、1人60匹ずつを受け取りました。

小木曾さんによりますと、今年の越冬は、湿度や温度管理がうまくいったため、元気な女王蜂が配布できたということです。

会員たちは、4月中旬にこの女王蜂を自分のテリトリーとしている山などにはなし、6月末ごろからのはち追いにつなげます。

愛好会によりますと、昨シーズンは暑さのためか、えさが少なくはちにとっては厳しい年で、自然界に生息する女王蜂も少なくなっていると見ています。

ただ、雪が多い年は、ハチも良いというはなしもあり、会員たちは、今シーズンに期待しています。

この日は、役員の改選もあり、新しい会長に南箕輪村の田中耕一さんが選ばれました。 -

スポーツ少年団が座禅を体験

伊那市内のスポーツ少年団4団体が31日伊那市西町の長桂寺で座禅を体験しました。

31日は市内のスポーツ少年団4団体の子どもと保護者70人ほどが参加しました。

座禅体験は、伊那ライオンズクラブが子どもたちの健全な育成につなげようと毎年行っているもので、今年で25年目です。

内藤英昭住職から座禅の指導をうけました。

子どもたちは、指導を聞いて静かに座禅を組んでいました。

内藤住職は、「座禅することで、心を落ち着け、整えることができる。この体験をこれからの生活やスポーツに生かしてほしい」と話していました。

座禅の後、全員でおかゆを食べました。

ある子どもは、「足がしびれたけれど心が落ち着くかんじがしてよかった」と話していました。 -

青野恭典さん春をテーマに写真展「春風花音」

山岳写真家、青野恭典さんの春をテーマにした写真展が、28日から、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで始まりました。

菜の花に、レンゲソウ、タンポポやモモの花に、サクラ-

「春風花音(しゅんぷうかのん)」と名付けられた今回の写真展は、春に咲く色とりどりの花のある風景などを写した写真55点が展示されています。

現在75歳の青野さんは、1年の3分の1は各地に撮影に出かけているということで、伊那谷の桜は特に素晴らしいと話します。

青野恭典さんの写真展「春風花音」は、6月30日まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。 -

飯田線シミュレータ運転会

去年まで飯田線で運行されていた119系の電車の運転体験ができる飯田線シミュレータの運転会が30日伊那市の創造館で開かれました。

30日の運転会では、抽選で当選した9人がJR飯田線の飯島駅から駒ケ根駅までの運転を疑似体験しました。

飯田線シミュレータは、去年3月まで走っていた119系電車の運転を疑似体験することができます。

画面には1995年頃の飯田線沿線の風景が3Dで再現されています。

シミュレータを制作したのは大阪府出身の岡村昭太郎さんです。

岡村さんは、飯田線の雰囲気を可能な限り再現しようと2008年から制作を始めました。

沿線の写真をもとに風景をひとつひとつ3Dにおこし、現在飯島町の七久保駅から駒ケ根駅までが完成しています。

飯田線シミュレータ運転会は今月末まで開かれている企画展「飯田線マニアックス」の一環として開かれたものです。

参加者は、岡村さんのアドバイスを聞きながら真剣な様子で運転していました。

運転会は明日も創造館で開かれます。

運転体験の応募は終了していますが、見学は可能です。 -

耕作放棄地 大規模再生

伊那市東春近田原上段の耕作放棄地再生事業がこのほど完了し30日、竣工式が行われました。

この日は現地で記念碑の除幕式が行われ、関係者が竣工を祝いました。

田原上段の耕作放棄地は、養蚕が盛んだった頃、主に桑畑として活用されていました。

養蚕の衰退とともに桑の需要がなくなり、30年以上もの間荒れた状態のまま放置されていました。

農事組合法人田原では、地域の農業振興の課題となっていたこの土地の再生事業に、平成22年度から取り組み、2年間かけておよそ16ヘクタールの土地を畑として再生しました。

総事業費はおよそ6千900万円、そのうち3千500万円は国の耕作放棄地再生利用緊急対策交付金を使いました。

また、土地の造成や樹木の伐採、下草刈りなどのほとんどの作業を田原区民が行ってきました。

農地70区画を造成したほか、住宅地となっている下段への土砂流出を防ぐため、沈砂地と呼ばれる池も造られています。

伊東由和委員長は「耕作放棄地の再生が完了し感無量。後世にも残していける素晴らしい農地になった」と話していました。

伊那市内にはおよそ300ヘクタールの耕作放棄地があり、伊那市では、田原の取り組みをモデルとして再生事業を進めていきたいとしています。

伊那市の塚元重光農林部長は「この取り組みを見本に、地域でも耕作放棄地を再生していけるということを知ってもらい、伊那市の耕作放棄地をなくしていけたら」と話していました。

田原上段の農地では今後、白ネギを主力として、ブロッコリーやトウモロコシ、小麦の生産を行っていくということです。 -

唐木氏後援会 結束強める

任期満了に伴い、4月2日に告示、7日投開票の南箕輪村長選挙に立候補を表明している、現職の唐木一直さんの後援会の総決起大会が29日夜、南殿コミュニティセンターで開かれました。

会場にはおよそ400人の支持者が集まりました。

有賀彰司後援会長は「4月1日までは後援会活動。みなさんの力をお借りして、少しでも支持者の輪を広げていきたい」とあいさつしました。

また、決意表明で唐木さんは、人口増加への対応、共生共助の村づくりについて、集まった支持者に訴えました。

最後にガンバロー三唱で、気勢を上げていました。

現在、南箕輪村長選挙に立候補しているのは、現職の唐木一直さんの一派のみで、告示を来週に控え無投票の公算が高まっています。

南箕輪村長選挙は4月2日告示、7日投開票の日程で行われることになっています。 -

映画パンフレットを無料配布

去年12月に、30年間続いた活動を休止した「伊那シネマクラブ」は、資料として使っていた映画のパンフレットを30日、無料で配布しました。

この日はいなっせで無料配布が行われ、1970年代から去年までの映画、およそ500作品のパンフレット、600冊が並びました。

伊那シネマクラブは、1982年に上伊那地域の愛好家で発足。会員が希望する映画を伊那旭座で上映し鑑賞してきました。

多い時には300人以上の会員がいましたが、昨年末には100人まで減少し、会の運営が難しくなってきたことから解散しました。

映画の好きな人達に持っていてもらおうと、今回、保管していたパンフレットを無料で配布したものです。

会場には、今回の無料配布の実施を知った映画ファンが朝から訪れ、古いパンフレットを手にとって懐かしんでいました。

ある男性は「見ていない映画のパンフレットがたくさんあって面白い。無料でもらえるのはとてもありがたい」と話していました。

シネマクラブの元会員は「地元の映画が好きな人達に持っていてもらうのが、パンフレットにとっても一番良い」と話していました。 -

各地で開花の知らせ 花見ムード高まる

このところの暖かい陽気で、各地で桜の開花が例年よりも早まっています。

伊那市の伊那公園では、コヒガンザクラが、30日に開花しました。

公園西側にはコヒガンザクラおよそ60本が植えられていて、そのうちの何本かが、今日開花しました。

伊那公園桜愛護会によりますと、公園内に植えられた400本以上の桜の中で、コヒガンザクラは毎年早く開花するということですが、3月中に咲くのは珍しいということです。

横森孝心会長は「早く咲くときはあるが、3月中の開花は記憶にない」と話していました。

この日は愛護会のメンバーが、4月5日から始まる桜まつりに向けてぼんぼりの設置作業を行っていました。

今年は、協賛のあった企業や個人の名前入りのぼんぼりおよそ400基を設置しました。

5日にあかりが灯され、8日には伊那節まつり、14日には観桜会が開かれる予定です。

横森会長は「いろんなイベントがあるので、ぜひ足を運んでもらいたい」と話していました。

伊那公園の桜は、8日頃から見頃を迎え、14日頃満開になりそうです。 -

NECラ社損害賠償 住民訴訟に棄却判決

平成22年にNECライティング伊那工場が閉鎖したことに伴い、伊那市が支払った補助金などが無駄になったとして、伊那市民らが伊那市を相手取り、補助金返還などを請求するよう求めていた住民訴訟の判決で、長野地方裁判所は29日、この訴えを棄却する判決を言い渡しました。

住民訴訟は東京に本社を置くNECライティングの伊那工場閉鎖により、伊那市が支払った補助金と用地整備費用などが無駄になったとして市民らがその返還と損害賠償を市がNECライティング側に請求するよう求めていたものです。

市民らはNECライティングにおよそ5億5千万円の支払いを命じるよう伊那市に求めていたほか、当時の市長小坂樫男さんと今の市長で当時副市長だった白鳥孝さんに対し損害賠償を支払うよう求めていました。

市側はこれに対しNECライティングと伊那市、または土地開発公社の間で売買契約書を締結した事実はなく、さらに契約は土地開発公社との間で想定されていたもので、市に損害賠償を請求する権利はないなどと主張していました。

長野地方裁判所の山本剛史裁判長は、原告らの請求には正当な理由がないなどとして棄却。小坂さんに対しては、時効だとして却下を言い渡し原告側の主張を退けました。

この問題を巡ってはNECライティングが伊那市との間に債権債務がないことを確認することを条件に解決金を支払うこととする民事調停案が去年、長野地方裁判所から出されていました。

伊那市議会でこの調停案が賛成16反対3の賛成多数で可決され去年解決金が支払われています。

今回の裁判で、この議会の可決が司法判断にどのような影響を与えるかが注目されていました。

原告側市民代表の市川富士雄さんは「2年間に渡って原告の皆さんと一緒に戦って参りましたけれども法律の制約の中で棄却されたという点では非常に悔しく残念。この戦いを通じて土地の無駄買いだとかあるいは無駄使いだと指摘されるような市政が改善されることを期待したい。」と話していました。

一方、今回の判決について伊那市の白鳥市長は「判決は伊那市の主張を全面的に認めているということで満足している。企業誘致にかける伊那市のイメージは失墜したが今回の全面勝訴の判決を受けて、職員共々一生懸命、企業誘致に取り組んでいきたい。」とコメントしています。

原告団は、4月8日に伊那市内で報告会を開き、控訴するかどうか決めることにしています。 -

ミニバス全国大会 決勝T進出ならず

ミニバスケットボールの全国大会に出場している伊那市の伊那ダイヤモンドツインズの女子チームは、29日山梨代表に敗れ、決勝トーナメント進出はなりませんでした。

黒のユニホームの伊那は、予選2試合目、山梨代表と対戦しました。

伊那はゲーム序盤、連続ゴールを決め流れをつかみましたが、地力に勝る山梨が、シュートやフリースローなど着実に点を重ね、第1クォーターに逆転すると、その後は、山梨がゲームを支配しました。

試合の結果、伊那は27対53で敗れ、予選リーグ1勝1敗となり、決勝トーナメント進出はなりませんでした。 -

2月の月間有効求人倍率0.71倍

上伊那の2月の月間有効求人倍率は、0.71倍で1月の0.67倍を0.04ポイント上回りました。

景気回復の期待感からか、長期雇用にシフトする企業が増えています。

ハローワーク伊那が発表した2月の有効求人倍率は、1月から0.04ポイント上昇して0.71倍でした。

新規求人数は、1,108人で1月を6.3%下回りました。

新規求職者数は、835人で1月を11%下回っています。

ハローワーク伊那の紹介で就職が決まった数は、287件で前の年の同じ月を4.7%下回っています。

しかし、長期雇用を示す常用での雇用件数は157件で、前の年の同じ月を5.4%上回っています。

ハローワーク伊那では、景気回復の期待から先の見通しを考え長期雇用にシフトしたのではないかとみています。

雇用情勢については、「依然として厳しい状況にあり、持ち直しの動きに停滞がみられる」としています。

また、この春社会人となる高卒者の内定状況は、1月を6%上回る96.1%でした。

求人数は、412人で4年ぶりに400人を超え、求人倍率は1.14倍となっています。 -

思い様々 退職者辞令交付式

年度末を迎え、各市町村などでは、31日付で退職する職員に辞令が交付されました。

このうち伊那市では、辞令交付式が29日行われ、20年以上勤めた19人に人事通知書と感謝状の他、白鳥孝市長が撮りためた市内の風景の絵ハガキが1人ひとりに手渡されました。

退職者の内訳は、定年退職が13人、早期退職が6人となっています。

白鳥市長は「権兵衛トンネルの開通や市町村合併で新伊那市が誕生するなど時代が大きく変わる中活躍されてきた。地域に戻っても市民として応援してほしい」と感謝していました。

退職者を代表して市民生活部の守屋和俊部長は「今後は別の場所から伊那市を見つめ、地域の為に役立ちたい」と挨拶しました。

なお、箕輪町では12人が、南箕輪村では3人が退職となっています。 -

JA上伊那で入組式

JA上伊那では、一般企業の入社式にあたる入組式が一足早く29日に行われました。

新規採用された男性6人、女性6人の12人が式に臨みました。

大卒者が8人、短大卒が1人、高卒者が3人です。

式では、全員で綱領を唱和しました。

御子柴茂樹代表理事組合長は、「組合員から何を求められているかしっかり理解して、スピードをもって対応してもらいたい。幅広い社交性をもって信頼される職員になってほしい」とあいさつしました。

新規採用職員を代表し、吉澤勇真さんがTPP問題にふれながら誓いのことばをのべ「向上心を忘れず課題に取り組んでいきたい。日々努力を重ね、ふるさと上伊那に恩返しをし続けることを誓います」と決意を話しました。

12人は、4月1日からそれぞれの配属先で新たな1歩を踏み出します。 -

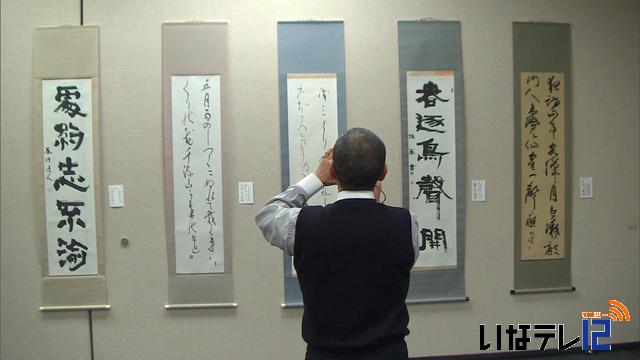

第47回上伊那書道展

様々なジャンルの書が一堂に並ぶ上伊那書道展が29日から伊那文化会館で始まりました。

上伊那書道協会が主催する書道展で、今回で47回目を数えます。

会場には、協会メンバーや一般の書道愛好家の作品109点が飾られています。

漢字・かな・読むことができる書としての調和体など書に関する全てのジャンルがあり、去年よりも作品数は増えました。

中には伊那市いろはカルタを作品にしたものもあります。

「あ」の「朝夕に駒仙丈を仰ぎ見て」から「ん」の「ん旨いからつゆ香るそばの味」までがカラフルに配置されています。

上伊那書道協会では、「パソコンの普及により時間をかけてじっくりと字を書くことが少なくなっている。手書きの書による表現の多様性を楽しんでもらいたい」と話しています。

第47回上伊那書道展は、31日日曜まで伊那文化会館で入場無料で開かれています。 -

信濃グランセローズ キャンプイン

ベースボールチャレンジリーグ、BCリーグの信濃グランセローズは、29日から南箕輪村で第2次キャンプに入りました。

大芝野球場でキャンプインセレモニーが行われ、岡本哲司監督以下30人のコーチや選手が整列しました。

球団発足当時から続く大芝でのキャンプで今年で7年目になります。

キャンプは、31日までの3日間で、オープン戦や野球教室が計画されています。

キャンプを受け入れる南箕輪村の加藤久樹副村長は、「4月13日の開幕に向けてしっかり調整してください」とあいさつ。

南信後援会の小沢政示会長は、「開幕戦は、白星で飾り、秋には、監督の胴上げを期待している」と選手たちを激励しました。

これに対し岡本監督は、「秋には優勝報告ができるようがんばりたい」と応えていました。

南箕輪村は、4月28日の伊那での試合で、小中学生1,100人分のチケットも用意しました。

キャンプ中の31日の日曜日には、福井ミラクルエレファンツとのオープン戦が予定されているほか、少年野球教室も2日間予定されています。

今シーズンのBCリーグ開幕戦は、4月13日で、松本市で富山サンダーバーズと対戦することになっています。 -

上伊那市町村教育委員会連絡協議会 たかずや整備費寄付

上伊那8市町村の教育委員会などでつくる上伊那市町村教育委員会連絡協議会は、たかずやの里の整備費用として22万4,150円を寄付しました。

22日は、連絡協議会の松田泰俊会長ら3人が、市役所を訪れました。

連絡協議会は現在45人で構成していて、寄付金は松田会長らが会員に呼び掛け集まったものです。

松田会長は「委員全員が快く協力してくれた。たかずやの里の支援ができたことをありがたく思う」と話していました。

白鳥孝広域連合長は「子どもからお年寄りまで支援の輪が広がり、当初は考えていなかった交流施設の建設も夢ではなくなってきた」と、感謝していました。

これまでにたかずやの里の整備に寄せられた寄付は、およそ3千百万円となっています。 -

株式会社南信美装伊那がたかずやの里に寄付

伊那市東春近の総合ビルメンテナンス会社 株式会社南信美装伊那は富県の児童養護施設たかずやの里の移転新築に役立ててもらおうと現金30万円を寄付しました。

27日は、株式会社南信美装伊那の吉澤文男社長らが伊那市役所を訪れ、上伊那広域連合の白鳥孝連合長に寄付金を手渡しました。

南信美装伊那は、たかずやの里出身の従業員がいることなどから平成25年度の創業30周年を前に30万円を寄付することにしました。

白鳥市長は「寄付をしていただきありがたい」と感謝していました。

たかずやの里に寄せられた寄付は、28日現在で576件、およそ3,100万円となっています。 -

信州大学繊維学部の学生「軍手ィ」を伊那市の新1年生にプレゼント

信州大学繊維学部の学生有志は、自分たちでデザインした手袋「軍手ィ(グンティー)」を、28日伊那市に届けました。

手袋は、この春小学校に入学する新1年生全員に贈られます。

「軍手ィ」と名付けられた、学生が製作した手袋です。

28日は、信大繊維学部の3人が伊那市役所を訪れ、久保村清一教育長に、軍手ィ700セットを届けました。

学生有志でつくる「ハナサカ軍手ィプロジェクト」は、商店街の活性化などを目的に、大学キャンパスのある上田市を拠点に活動しています。

軍ティを小学生にプレゼントする取組は4年目で、伊那市に贈るのは今回が初めてです。

去年11月からタウンステーション伊那まちのほか、県内の店舗で軍ティを販売し、その売り上げで、新1年生用の軍手ィを製作しました。

この日、届けられた軍手ィは、伊那市内の小学校にこの春入学する子供たち全員に贈られます。 -

たかずやチャリティアート展 29日から

伊那市富県の児童養護施設「たかずやの里」の移転改築を支援するためのチャリティーアート展が、29日から、伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで始まります。

28日は、アート展実行委員会のメンバーが作品の飾りつけなどを行っていました。

伊那美術協会・信州美術会上伊那支部・伊那市民美術会が中心となり、上伊那の作家に声をかけて作品を集めました。

一般からも多くの協力があり、上伊那全域の62人から117点の作品が寄せられました。

ジャンルも、日本画・洋画・彫刻・書道など、さまざまです。

これらの作品には全て値段が付けられていて、市場価格より安く購入できるということです。

収益は、額縁などの材料費を除いた7割を支援金とします。

チャリティアート展は、29日午前9時開場で、作品の購入は、先着順です。

午後1時からはオープニングセレモニーも予定されていて、たかずやの里の生徒達による太鼓の演奏や、書道家によるパフォーマンスも予定されています。

このチャリティーアート展は、4月2日まで、伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。 -

高遠城址の桜の枝 折られる

伊那市の高遠城址公園の桜の枝が何者かに折られたり、切り取られたりしていることが分かりました。

折られた枝は、開花を目前に控えたものでした。

28日は、桜守の稲辺謙次郎さんが、折られた枝の修復作業を行っていました。

枝が折られたのは、南ゲートです。4箇所ほど、手の届く場所の枝が折られています。

26日に折られていることが分かり、28日、補修が行われました。

桜は、折られた場所から腐敗が始まり、桜全体を弱らせてしまうということで、稲辺さんは、防腐と殺菌の溶液を、枝に塗りつけていました。

また、三の丸のグラウンド駐車場では枝が切られました。

25日に、枝を切られていることが分かりました。

何者かが、刃物を用意して、切り取っていったものと思われます。

稲辺さんが高遠城址公園で桜守を始めて15年たちますが、このようなことは今回が初めてだということです。

1912/(金)