-

12月の有効求人倍率13か月ぶり0.7倍台に

上伊那の去年12月の月間有効求人倍率は、0.71倍で13か月ぶりに0.7倍台となりました。

ハローワーク伊那が発表した12月の有効求人倍率は、11月から0.05ポイント上昇して0.71倍でした。

新規求職者数は、694人で前の年の同じ月を6.3%下回りました。

一方新規求人数は、1,038人で前の年の同じ月を35.2%上回っています。

産業別新規求人数では、医療福祉が91.5%増の180人の求人、卸売業小売業が78.3%増の82人の求人などで前の年の同じ月を上回りましたが、上伊那の主力製造業は前の年の同じ月を0.9%、11月と比べると16.8%下回まわる109人と依然落ち込んでいます。

ハローワーク伊那では、「雇用情勢は、依然として厳しい状況にあり、持ち直しの動きに停滞がみられる。ただ、企業からは円安を歓迎する声があがっていて若干の明るい兆しがみられる」としています。

一方新規高卒者の求職者数は366人に対し、求人数は381人で求人倍率は平成22年度以来2年ぶりに1倍台に達しました。

ただ内定率は、前の年の同じ月より6.7ポイント低い85.5%となっています。

ハローワーク伊那では、1倍台に達したのは地道な求人開拓や各学校との連絡を密に取った結果とみている。求人者と求職者のミスマッチを早期に解消し内定率向上に努めたい」としています。 -

伊那市 駅員の配置に否定的な考え示す

JR東海が4月から飯田線9駅を無人化する方針をうけ伊那市の白鳥孝市長は、伊那北駅と沢渡駅の駅員の配置については否定的な考えを示しています。

駅の無人化について利用者や地域の人はどのように感じているのでしょう。

街の声です

[伊那北駅]

かわらない。いないことが多い(10代男性)

家が飯島なので定期の購入が不便になる(10代女性)

できればJRのOBが1人駅にいれば安心(タクシー運転手)

駅の治安が悪くなることとゴミが増える心配がある。街全体の課題になってくると思う。(商店主)

街の発展のためには無人化は寂しいこと。(年輩の男性)

[沢渡駅]

我々が残してくれと言ってもどうなるものでもない。誰かが管理しなければ。(近隣住民)

よく使っているのでこのままにしてほしい(学生)

よく使う駅は伊那市駅なのであまり影響はない。(学生)

31日夜はJR飯田線伊那市利活用検討会議が伊那市役所で開かれ、白鳥市長は「駅員を配置した場合年間350万円程度かかる。同じ費用をかけるならば、駅員の配置でなく駅の利用促進につながる使い方を考えるべき」と話しました。

駒ヶ根市と箕輪町は駅員を配置する方向で検討を進めています。

今後の進め方について白鳥市長は、伊那市駅を含めた飯田線の駅のあり方や利用方法について考えるワークショップを開く考えを示し、現役高校生や大学生、社会福祉団体などの利用者に参加を呼びかけるとしています。

時期については、2月中旬までに開く考えです。

会議では他に、各駅の利用状況や周辺環境などから各駅の目指す方針を市側が提案。

伊那北駅は「若者と商店街の交流、健康施設の移動拠点」沢渡駅は「安全安心な地域の移動拠点」伊那市駅は「伊那市の中心、伊那市の交通拠点」とし、会議で了承されました。 -

【カメラリポート】菊の湯 貸席最後の宴会

伊那市内で唯一の銭湯「菊の湯」は、広間で料理やお酒を提供するサービスが1月で終了し、59年間続いた貸席業務の歴史に幕をとじました。

-

こつこつ手仕事展

上下伊那で活動している陶芸やガラス作家の作品展「こつこつ手仕事展」が1日から伊那市のかんてんぱぱホールで始まりました。

作品展は、手仕事の良さを多くの人たちに見てもらい知ってもらおうと去年初めて開かれ、今年2回目です。

ホールには、上下伊那で活動しているプロの作家9人の作品500点が並んでいます。

陶芸・ガラス・洋服・彫金・木工・ジュエリーと多彩で、訪れた人は、足を止め見入っていました。

こつこつ手仕事展は、5日までかんてんぱぱホールで開かれています。 -

天竜川に今年も白鳥飛来

伊那市東春近の天竜川に今年も白鳥が飛来しています。

白鳥は、15羽ほどで、エサをついばんだり、優雅に泳いだりしていました。 -

美篶小学校5年 立林葵さん 社明運動作文コンクールで最優秀賞

伊那市の美篶小学校5年、立林葵さんは、社会を明るくする運動作文コンテストで、県内5400の応募の中から3作品が選ばれる、最優秀賞を受賞しました。

31日、美篶小学校で表彰式が行われ、上伊那地区保護司会の松澤孝資会長から立林さんに表彰状が伝達されました。

-立林さんの作文「相談」-

「これは、私が小学校1縲・年生のときのことです。クラスメイトの男子が、私をたたいたり、つねったりしてくるのです。ふざけ合って軽くやるのならいいのですが、あざができるほど本気でやってくるのです。私は、毎日いたい思いをして帰ってきました」

立林さんは誰にも相談できずに悩んでいましたが、勇気を出して母親に相談したところ、その男の子と話合いをして友達になる事ができたということです。

-立林さんの作文「相談」-

「このことで相談にのってくれる人は周りにたくさんいてくれるということが分かりました。なので、これからは一人でかかえこまず、だれかに相談しようと思いました」

立林さんは、週に2、3冊は図書館の本を読むなど、読書や文章を書く事が好きで、今回の受賞は「とてもびっくりして、うれしかった」と話していました。 -

「長野県豊かな水資源の保全に関する条例」 条例案を県が説明

県は、現在策定を進めている水資源の保全に関する条例に基づき、土地売買の際事前の届出が必要となる「水資源保全地域」の指定について、市町村の意見を充分にきいて基準を定めていく方針です。

31日、伊那市のいなっせで上伊那の水資源を保全するための連絡会議が開かれ、2月の県議会で条例制定案の提出が予定されている、仮称「長野県豊かな水資源の保全に関する条例」の概要について、県から説明がありました。

条例は、特に保全が必要な水道水などの水源地域を「水資源保全地域」に指定し、その土地の所有者に土地売買の事前の届出を義務づけるものです。

「水資源保全地域」の指定については、パブリックコメントを実施し、市町村の意見をよく聞いて指定の基準となる基本指針を策定していくとしています。

基本指針は、条例案が可決されれば、7月を目途に策定され、10月に地域の指定をする計画です -

ごみの量 今後の推計法を検討

上伊那広域連合の廃棄物政策審議会が今日開かれ、今後のごみの量をどう推計するかについて検討されました。

31日は、今年度4回目の審議会が開かれました。

前回の検討により算出された上伊那の人口推移と、ここ数年のごみの排出実績を元に、今後のごみ量をどのように推計すればよいかが検討されました。

広域連合によると、上伊那では平成15年度のごみ処理費用有料制度導入とともに減少したごみは、平成18年度、19年度に増加に転じました。

しかし、景気の低迷に伴い、平成20年度からごみは大きく減少しました。

これらのことから、10年前からの実績と、5年前からの実績では、推計が変わります。

委員からは、「政権交代で景気が上向きになるとの見方もあるので、ごみは増えるのではないか」「リサイクルを進める方策を考えた方が良い」といった意見が出されていました。

上伊那広域連合では、委員から出された意見を元に、次回、ごみの推計方法の案を委員会に提出するとしています。 -

飛散開始は平年並み 量は平年よりやや多く

飯田保健福祉事務所は、飯田下伊那地域の今年の春のスギ花粉の飛散予測をまとめました。

今年の飛散開始は2月下旬と平年並み、飛散量は去年より多く、平年よりやや多くなるとしています。

飯田保健福祉事務所の発表によりますと、スギ花粉の飛散開始時期は、2月下旬で、去年の3月1日より早く、平年並みと見込んでいます。

スギ・ヒノキの花粉飛散量の予想値は、1平方センチメートルあたり4441個で、去年より1.6倍と多く、平年より1.3倍とやや多くなっています。

飯田保健福祉事務所は、花粉症の人は、医療機関や薬局に相談するなど、早めの予防対策を呼びかけています。 -

「東日本大震災を忘れない」パネル展

東日本大震災を忘れないをテーマにしたパネル展が、箕輪町文化センターで開かれています。

展示会は、国土交通省天竜川上流河川事務所が開いているもので、3.11に向けて、箕輪町を皮切りに15市町村で巡回します。

会場には21点のパネルが展示されています。

パネルを製作したのは、国土交通省東北地方整備局で、被災状況や復旧に向けた取り組みを紹介しています。

東北地方整備局のヘリコプターは、地震発生から37分後には飛び立ち、被災状況を伝えた事や、ポンプ車を投入し、仙台空港の一部復旧を行ったことなどを伝えています。

訪れた男性は、「娘夫婦が仙台にいて、お陰様で無事だったが当初は連絡が取れず本当に心配した。2年たって忘れかけている人もいると思うが、ずっと覚えておかなくてはいけないと思う」と話していました。

箕輪町文化センターでの展示は2月5日まで開かれています。 -

【カメラリポート】イーナちゃんが新宿マラソンに初参加

27日に新宿で行われた、新宿シティハーフマラソンに、伊那市のイメージキャラクター「イーナちゃん」が初参加しました。

-

信州フラワーショー 永井さんが農林水産大臣賞

長野県の冬の代表的な花が並ぶ信州フラワーショーウィンターセレクションが伊那市狐島のJA南信会館で31日から始まり、最高賞の農林水産大臣賞に南箕輪村の永井智さんのアルストロメリアが選ばれました。

最高賞の農林水産大臣賞に選ばれたのは、南箕輪村の永井智さんのアルストロメリアです。

花の形が整っていて、茎がしっかりしている点が評価されました。

31日は伊那市の竜東保育園の園児50人ほどが招かれ、出品された花を見学しました。

信州フラワーショーはJA全農長野が夏と冬に開いているもので、今回はアルストロメリアやアネモネなど396点が出品されています。

今年は1月の気温が低く、花の生育が遅れていることから、去年より50点ほど少ないということです。

園児は、「きれい」「いいにおい」などと話しながら花を楽しんでいました。

JA全農長野では、「寒い長野県でも冬にきれいな花を育てていることを知ってもらいたい」と話していました。

信州フラワーショーは2月1日まで開かれています。 -

7年の歳月かけ「手良誌」刊行

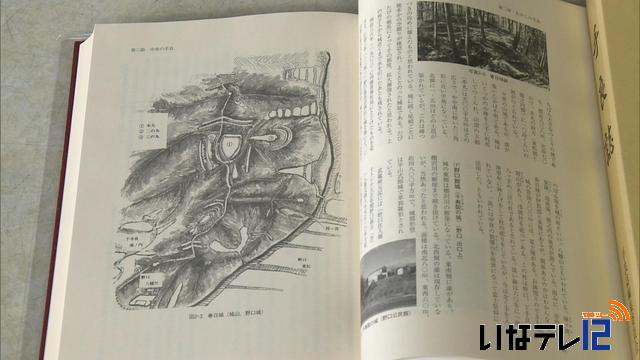

伊那市手良地区の歴史文化などをまとめた「手良誌」が、このほど完成しました。

26日には、手良公民館で刊行を祝う会が開かれ、関係者や地区住民など、およそ60人が集まり刊行を祝いました。

手良誌は、各地区から写真などの資料を集めた他、住民に聞き取り調査を行い、製作を進めてきました。

全478ページで、わかりやすくなるよう写真や図解を多く使ったということです。

那須野文人委員長は「地域の人達からも喜びの声をたくさんいただいた。地域の歴史を後世に伝える一助になれば」と話していました。

刊行された手良誌は手良公民館などで閲覧することができます。 -

地域見守りネットワーク事業スタート

伊那市は、高齢者や障害者と接する事が多い、電気やガス、宅配業者など43社と安否確認などに関する協定を30日に締結し、地域見守りネットワーク事業をスタートさせました。

この日は、伊那市役所で調印式が行われ、白鳥孝伊那市長と協定に参加する43社のち11社の代表が協定書を取り交わしました。

伊那市地域見守りネットワーク事業は、事業者が配達や集金などの業務の中で安否確認をするものです。

高齢者世帯などで、新聞がポストにたまっていたり、洗濯物が数日間干しっぱなしになっているなど、何らかの異変に気付いた場合、市への連絡や、消防に通報するものです。

伊那市によりますと、1月1日現在、市内の全世帯のうち、2割にあたる、6000世帯あまりが65歳以上の高齢者世帯で、そのうちの半分が、独り暮らし世帯だという事です。

協定事業者を代表して、生活協同組合コープながのの上田均理事長は、「今回の協定を契機に、地域の安全を見守る一翼をにないたい」と挨拶しました。

市では、「地域の安全を守る新なた取組。

今後も、業種を問わず、この事業に賛同して抱ける事業者をつのっていきたい」としています。 -

村有林の森林経営計画案など示す

南箕輪村森林協議会が30日南箕輪村役場で開かれ、村有林の森林経営計画案などが示されました。

森林協議会には上伊那森林組合や区の共有財産組合などから10人ほどが参加しました。

森林経営計画は、森林法の改正により、伐採などの補助金を申請する際に必要となるもので、平成15年度から5年間の経営方針を示したものです。

経営計画案では、村有林の伐採や造林についての区間や時期が示されました。

また、南箕輪村では、民有林の所有者に対しても村と共同で経営計画を策定するよう促していくとしています。

このほか、平成25年度から35年度までの10年間の南箕輪村森林整備計画案が示されました。

森林整備計画案は、村有林の整備について5か年ごとに見直しをするものです。

森林整備計画は、2月中に村のホームページで公表し住民から意見を募り、3月末に決定する予定です。

また、南箕輪村は、大芝高原の樹種転換で新たに植える木の種類などについて今年度中に計画案を完成させるとしています。 -

伊那市水道事業経営安定に向け新料金体系示す

伊那市は、安定的な水道事業経営を目的に、企業向けの水道水と下水道料金について、基本料金を値上げし、従量料金を値下げする、新たな上下水道料金体系の方向性を示しました。

これは29日伊那市役所で開かれた上下水道事業運営審議会の中で示されました。

市の説明によりますと、平成23年度末の下水道への接続率は79.2%で、平成19年度と比べ約27%増加しましたが、水道の使用量は8%減少しているという事です。

要因は、大口需要者となる一部の企業で地下水のみで事業を行っていることが考えられるという事です。

市では、上水道、下水道とも、企業向けの大口契約に対し、基本料金を値上げし、従量料金を引き下げることで、利用促進につなげたいとしています。

試算によりますと、大口契約のうち1か月の水道使用量が1000立方メートルの場合、現行と比較し水道料金は5万円あまり安くなり、下水道料金は2万7千円安くなります。

また家庭向けの下水道の基本料金は、1か月1950円でしたが、新たな料金体系では使用量の少ない、高齢者世帯などの負担軽減を目的に1000円に値下げしたいとしています。

市では、今年度の上下水道事業の状況を再検証し、7月を目途に審議会に料金改定案を諮問したい考えです。 -

伊那ダイヤモンドツインズ女子 全国大会へ

伊那市内の小学生が所属する、ミニバスケットボールチーム、伊那ダイヤモンドツインズの女子チームは県大会で優勝し、3月に東京で開かれる全国大会に出場します。

伊那ダイヤモンドツインズは、26日と27日に長野市で開かれた県大会で優勝し、創部1年目にして全国大会への切符を手にしました。

県大会の決勝リーグでは、予選を突破した、箕輪町や飯田市、松本市のチームと対戦し、伊那ダイヤモンドツインズは3戦全勝で、初優勝しました。

選手たちは、29日から、全国大会に向け練習を始めました。

チームは、去年の4月に伊那ミニバスケットボール教室と、アストラム伊那が統合して誕生しました。

指導するのは、伊那ミニのコーチだった松永義夫さんです。

2つのチームが一つになり、チーム作りは一からのスタート。平均身長144センチと高さでは劣るため、週6日の練習で、スピードと技術、スタミナ面の強化を図ってきました。

各県の代表が出場する全国ミニバスケットボール大会は、3月28日から東京の代々木体育館で行われる事になっています。 -

全県にインフルエンザ警報

長野県は30日、全県にインフルエンザ警報を発令しました。

県では今月21日から27日までの1医療機関あたりの患者数が37.11人となり基準となる30人を超えたことからインフルエンザ警報を発令しました。

伊那保健所管内も31.38人で警報の基準を超えています。

南箕輪村中部保育園年中のれんげ組では26人中5人がインフルエンザと診断されたため31日と2月1日の2日間を学級閉鎖としました。

県では、この冬のインフルエンザについて平成21年に流行した新型のインフルエンザと同じ型のものを含む3つの型がありいずれも流行の可能性があるとしています。

対策として外出するときのマスクの着用や外出後のうがい手洗いをあげているほか、ひろげないために発熱などの症状が見られた場合は学校や職場は早めに休むよう呼びかけています。 -

伊那西高校 合唱コンクール

伊那西高校合唱コンクールが29日、伊那西高校で行われ、各クラスこれまでの練習の成果を披露しました。

この日は、全校生徒およそ490人が、11月から練習してきた課題曲と自由曲を披露しました。

審査の結果3年6組が優勝しました。

合唱コンクールの模様は2月19日火曜日から伊那ケーブルテレビ(伊那市・箕輪町・南箕輪村)の121チャンネルで放送します。 -

南アルプス ジオパークに再認定

日本ジオパーク委員会は、伊那市などにまたがる南アルプスをジオパークに再認定しました。

ジオパークは、地層や地形、断層などの地質現象を観察できる場所で、南アルプスは平成20年12月に認定を受けました。

4年ごとの更新が必要で、去年12月には再認定にむけた現地調査が行われていました。

伊那市によると、28日に日本ジオパーク委員会から連絡があり再認定の報告を受けたということです。

委員会からは「多くの書籍やパンフレットがあり、質の高い教育活動や自然体験活動が行われている」と評価受けた一方で「運営組織が弱く組織間の連携が薄い。観光客がジオパークに関する情報を得る仕組みが不十分」と指摘をうけたということです。

関係する4市町村でつくる南アルプスジオパーク協議会では「指摘を受けた部分については、専門の職員を配置するなどの対策を検討していきたい」と話していました。 -

内藤頼直寄進の鎧かぶと 南福地で確認調査

伊那市教育委員会は、高遠藩最後の藩主内藤頼直が富県南福地にある神社に寄進した鎧かぶとの確認調査を29日、行いました。

住民およそ20人が見つめる中、鎧かぶとが保管されている木の箱がおよそ3年ぶりに開けられました。

今回調査が行われたのは、明治4年に内藤頼直から南福地の諏訪神社と日枝神社に寄進された鎧かぶとです。

明治初期、頼直は高遠領内の116箇所の神社に甲冑などを寄進しました。

南福地のこの鎧かぶともそのうちの1つです。

教育委員会では、内藤家がどのような武具を城に備えていたのかを明らかにするための調査をしていいて、今回で9箇所目です。

およそ1時間半かけ、兜や鎧など1つひとつ写真に収めました。

調査にあたった大澤佳寿子さんは「鎧かぶとが誰の物だったか分からない為作られた時代は分からないが、戦国様式のもので比較的新しいものだと思う」と話していました。

鎧かぶとは、昭和40年代までは例大祭にあわせ飾っていたということですが、現在はほとんど見る機会がないということです。

関係者らは「区の宝として大切にしていきたい」と話していました。 -

伊那谷遺産 48か所決まる

土木建築物や暮らし、自然などにまつわる先人の足跡を伊那谷遺産とする選定、提案する「人と暮らしの伊那谷遺産プロジェクト」選定委員会が29日、駒ケ根市で開かれ、伊那谷遺産として48か所が決まりました。

29日は、駒ヶ根市の国土交通省天竜川上流河川事務所で2回目の選定委員会が開かれ、事務局から候補地48か所が示され了承されました。

選定された48か所の内、伊那ケーブルテレビ放送エリア内で関係するのは11か所で、伊那市入船の舟着場や美篶の霞堤、箕輪町八乙女の水路橋などとなっています。

選定対象地域は、上伊那地域と飯田下伊那地域の22市町村です。

伊那谷遺産プロジェクトは防災教育や地域振興の観点から治水や自然災害の歴史を後世に引き継ぎ、伊那谷に暮らしてきた人々の足跡を発信していこうというものです。

選定委員会では、今後100の伊那谷遺産指定を目指したいとしています。 -

伊那北高校フェンシング部全国選抜大会へ

伊那北高校フェンシング部は、3月22日から長崎県で開かれる全国高等学校選抜フェンシング大会に出場します。

伊那北高校の体育館では、全国大会に向け練習が行われています。

フェンシング部は、1月26日27日に箕輪町で開かれた北信越高等学校新人大会の団体競技フルーレで優勝し2年連続となる全国切符を手にしました。

総当たり戦で全勝し優勝しました。

部員は現在6人で、全員が箕輪中学校フェンシング部の出身者です。

チームを引っ張るのは2年生のキャプテン大槻達哉君。

中学時代からの仲間ということもあって仲が良くチームワークは他のチームに負けないと話します。

チームを指揮するのは、伊那北高校0Bの山本政典監督です。

部員不足に悩まされていますが部員が少ない分、質の高い練習が出来ると話します。

現在は、大会に向け試合をイメージした練習が毎日行われています。

全国選抜大会は、3月22日から長崎県で行われることになっていて予選を勝ち抜いた32チームが出場することになっています。 -

福島県産の果樹 風評被害は深刻

おととしの東日本大震災以降、伊那市で再起をかけ果樹栽培に取り組んでいる佐藤浩信さん。

震災から2年がたとうとしていますが福島県産の果樹に対する風評被害は深刻な状況だということです。

伊那市西箕輪の佐藤さんが管理しているりんご園。

29日は、剪定作業に精を出す佐藤さんの姿がありました。

震災後のおととし4月、伊那市で再起をかけ果樹栽培をはじめました。

現在、西箕輪の畑では、りんごや柿、桃などを栽培していて、りんご園では、枝の剪定作業が始まっています。

この時期の剪定は、りんごの出来に大きく影響をおよぼす最も重要な作業ということです。

佐藤さんは現在でも自宅がある福島県伊達市で果樹園を経営していますが、原発事故の風評被害は深刻だと話します。

佐藤さんは今、家族のいる福島県にジュースの加工施設建設を模索する毎日です。

都市部のデパートや高級果物店などに伊那産のりんごを出していきたいと話しています。

りんご園の剪定作業は3月まで続きます。 -

みのわ祭り実行委員長に唐澤修一さん

みのわ祭りの企画や運営を行う、みのわ祭り実行委員会の会合が昨夜箕輪町で開かれました。

実行委員長は、唐澤修一さんの再任が決まりました。

28日は、伊那プリンスホテルで2回目の実行委員会が開かれました。

唐澤さんは平成20年のみのわ祭りから実行委員長を務めています。

1月15日に開かれた選考委員会で選出され、昨日の委員会で了承されました。

29日開かれた委員会では他に、区民や各団体の意見や要望などを聞く協議会を新たに設置する案が示されました。

協議会設置の案については来月15日に開かれる実行委員会で決定することになっています。 -

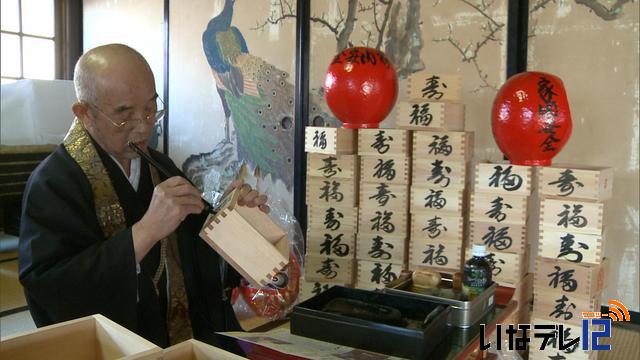

幸せ願い 福升づくり

箕輪町北小河内の無量寺で28日、2月3日の節分で使う福ます作りが行われました。

28日は、中川弘道住職が節分の豆まきで使う升に福と寿の文字を墨で書いていました。

また豆まきでは景品のクジもあり特等は住職が家内安全と書いたダルマが当たります。

無量寺の節分は本堂前で行われることになっていて、護摩祈祷は午後3時から豆まきは4時からとなっています。 -

上伊那林業関係コンクール受賞作品展

上伊那の児童や生徒から国土緑化や野鳥愛護の作品を募集した上伊那林業関係コンクールの受賞作品が28日から伊那市の伊那合同庁舎で展示されています。

会場には受賞作品のポスターや巣箱、23点が展示されています。

上伊那林業関係コンクールは、国土緑化・育樹運動ポスターの部、野鳥愛護ポスターの部、野鳥巣箱制作の部の3部門があり、上伊那の小学校、中学校、高校から426点の応募がありました。

コンクールは上伊那地方事務所が、子ども達に環境や動物に関心を持ってもらおうと毎年開いているものです。

上伊那地方事務所は、「小学生から高校生までの幅広い年齢の作品を味わい、環境や動物について興味をもってもらいたい」と話していました。

受賞作品は、2月1日金曜日まで伊那合同庁舎で展示されています。 -

松島美容室が伊那養護学校で出張カット

箕輪町に本店がある松島美容室は28日、伊那市西箕輪の伊那養護学校に出張し、無料で生徒らのヘアカットを行いました。

28日は松島美容室のスタッフ23人が伊那養護学校を訪れ、児童や生徒およそ80人の髪を切りました。

松島美容室は、伊那養護学校で年に2回出張カットを行っていて、今年で6年目です。

スタッフは、生徒や保護者が希望の髪形を描いた紙を見ながらカットしていました。

あるスタッフは、「髪を切って喜んでもらうことができ、美容師としてのやりがいを改めて感じた」と話していました。 -

和楽器と洋楽器のコラボ SO-LABライブ

和楽器と洋楽器がコラボレーションしたバンド、ソーラボのライブが27日、伊那市のいなっせで行われました。

ソーラボは、伊那市や駒ケ根市などに住む尺八、琴、十七絃、ギター、パーカッションの演奏者5人が2000年に結成したものです。

和楽器と洋楽器の融合をめざし、毎年この時期にライブを行っていて、今年で10回目です。

27日はメンバーが作ったオリジナル曲など13曲が披露され、訪れた150人ほどが和洋融合したサウンドを楽しんでいました。

ギターを演奏した毛涯伸さんは、「毎年来てくれるお客様やスタッフの力があり、10年間続けることができた。みなさんの力に感謝します」と話していました。 -

ササユリ保護の活動に成果

南箕輪村の大芝高原で県の準絶滅危惧種、ササユリの保護活動などを行っている、親林自然保護の会は平成16年に80株ほどだったササユリが去年までにおよそ3倍に増えたとする活動結果をまとめました。

28日は大芝高原みんなの森にある赤松の小屋で保護の会と村による懇談会が開かれました。

懇談会にはおよそ15人の会員が集まり、活動内容を報告したほか、大芝の自然を守るための提案をしました。

会では高原内の観察や調査のほか、ササユリ保護区の周辺整備を行ってきました。

その結果、平成16年に80株ほどだったササユリが去年までに250株ほどに増えたということです。

会では「ササユリが花を咲かせるまでに4、5年はかかる。地道な取り組みが実を結んだ」と話しています。

また28日は、大芝高原の自然を守り活かすためにビジターセンターの設置を村に提案しました。

保護の会では、ビジターセンターでの案内人について保護の会がボランティアで行いたいとしています。

保護の会では大芝高原を、植物を観察し自然体験できる通年型の森として整備していきたいとしています。

211/(日)