-

グリーンツーリズム 赤そば収穫体験

箕輪町長岡の花の広場で11日、赤そばの収穫体験会が開かれました。

この日は、町内や関東、中京方面から3家族、8人が参加し赤そばの収穫をしました。

赤そば収穫体験は、箕輪町が行っている都市と農村の交流事業・グリーンツーリズムの一環で行われたものです。

参加した人たちは、15センチほど伸びたそばの茎を、根元から刈り取り、コンテナに入れていました。

この日は、もみ殻や草を風の力で飛ばし、そばの実と分別をする唐箕の実演も行われました。

箕輪町では、平成22年度から、健康ツアーと農業体験ツアーを始め、3年目となる今年度の参加者は、のべ、280人余りと、初年度の131と比べ、2倍以上に増える見込です。 -

伊那市のバンドJ-plusが本戦へ

2012おやじバンドフェスティバルin NAGANOの本戦ライブ出場バンドが15日発表され、伊那市からエントリーした、J-plusが本戦出場を決めました。

おやじバンドフェスティバルは、平均年齢40歳以上のバンドが参加できるもので、今回で3回目です。

今年は、県内から52のバンドの応募があり、テープ審査で通過した25組が10日と11日に長野市で予選ライブを行いました。

予選ライブには伊那市在住のリーダーで51歳の松澤純一さんを中心とするJ-plusが出場し、審査の結果本戦ライブ進出を決めました。

J-plusは結成17年目で平均年齢は44.2歳。

予選では高い技術と迫力のサウンドが評価されました。

本戦ライブ12月9日日曜日に長野市のホクト文化ホールで開かれることになっていて、予選を通過した10組がグランプリを目指します。 -

ボランティア活動紹介するポスターづくり

伊那市社会福祉協議会は、12月に開かれるボランティア活動みほん市で展示するポスターを12日作りました。

福祉まちづくりセンターで開かれたポスターづくりには市内の5つのボランティアグループが参加しました。

ボランティア活動みほん市はポスターを使い活動を紹介するもので、12月に福祉まちづくりセンターで開かれる伊那市ボランティア研究集会の中で行われます。

ポスター作りでは8月にみほん市を開催した茅野市社会福祉協議会の北原俊憲さんが講師を務めました。

参加グループのうち伊那市社協ボランティアサロンは、本の交換会で子供たちのふれあいの場を作った活動などを紹介するポスターを作っていました。

12月1日のボランティア活動みほん市では、ポスター展示のほか活動の発表が行われます。 -

ノロウイルス食中毒注意報 発令

長野県は、14日、ノロウイルス食中毒注意報を全県に発令しました。

県では、手洗いや十分な加熱調理で食中毒を防ぐよう呼びかけています。

ノロウイルス食中毒は、主に冬に流行し、一昨年は、9件、去年は、7件発生しています。 -

日中の最高気温10.3度 12月上旬並み

14日の伊那地域の日中の最高気温は10.3度で12月上旬並みの冷え込みとなりました。

14日の伊那地域の朝の最低気温は4.8度、日中の最高気温は10.3度で、12月上旬並みの冷え込みとなりました。 -

芸大生が中学生に合唱指導

東京芸術大学の学生による伊那市内の中学生を対象とした合唱講習会が11日、市役所で開かれました。

11日は、高遠中学校と東部中学校の生徒42人が参加し東京芸術大学の学生から合唱指導を受けました。

東京芸術大学と伊那市は、旧高遠町出身の伊澤修二が、芸大の初代学長を務めたことが縁で毎年10月には伊澤修二記念音楽祭が行われるなどの交流が続けられています。

こうしたことから今回初めて声楽家の学生による合唱指導が行われました。

講習ではパートに別れて発声や歌う姿勢などの基礎を学びました。

中学生たちは学生たちのアドバイスに耳を傾けながら声を出していました。

学生は「合唱の醍醐味はハーモニーをみんなで一丸となってつくり上げ体感すること」と話していました。

伊那市では今後も継続して合唱講習会を開いていきたいとしています。 -

次期森林税 11事業素案説明

平成29年度までの延長が決まった、森林づくり県民税の事業素案の説明会が14日、伊那市の伊那合同庁舎で開かれました。

説明会には、南信地域の市町村や森林組合などの関係者、およそ50人が出席しました。

この日の説明会では、来年度から森林税を活用する、新規・継続合わせて11の事業についての素案が示されました。

新規事業としては、水源林保全の為市町村が主体となり行う「水源林の公有化の支援」。

地域が主体となり、搬出間伐材を使った事業を企画提案し、森林資源を持続的に活用する「信州の木を活かすモデル地区創生」。

里山を活かした地域づくりを進める人材育成のための「信州フォレスト コンダクターの育成」などとなっています。

出席者からは、「森林税を公平に活用できるような仕組みづくりや制度の適用について柔軟に対応してほしい」などの意見が出されていました。

森林税は、今年度で終了が予定されていましたが、9月県議会で、一部条例が改正され、平成29年度までの延長が決定しています。

計画では、里山の間伐を1万5千ヘクタール、間伐木材の搬出を2万立方メートル実施する計画です。 -

台湾からの修学旅行好調

中国や韓国からの観光客の落ち込みが心配される中、今年度、台湾から長野県を訪れる修学旅行の団体数は、過去最高となった平成22年度を超す勢いだという事です。

14日は、台湾台中市の私立台明高級中学校の16歳から17歳の生徒、40人が修学旅行で高遠高校を訪れ生徒達と交流をしました。

体験授業では、手鏡の絵付けやおやきづくり、パソコンソフトの応用の3つのグループに別れ授業を体験しました。

このうち、美術コースの手鏡の絵付け体験では、高遠高校の生徒が、絵の具の種類や、色の付け方をアドバイスしながら、作業をしていました。

生徒達は、英語で話をしながら、コミュニケーションを取っていました。

県によりますと、今年度、県内を訪れた台湾の修学旅行の団体数は10月末現在で27団体・910人となっていて、今年度中には、50団体を超える予定だということです。

この数字は、過去最高となった平成22年度の43団体、1928人に迫る勢いで、県では、中国からの団体の予約が不透明な中、台湾からの修学旅行の伸びに期待したいとしています。

台湾の生徒は、県内には明日まで滞在し、東京で科学技術や防災などの施設見学をした後、17日に帰国する予定です。 -

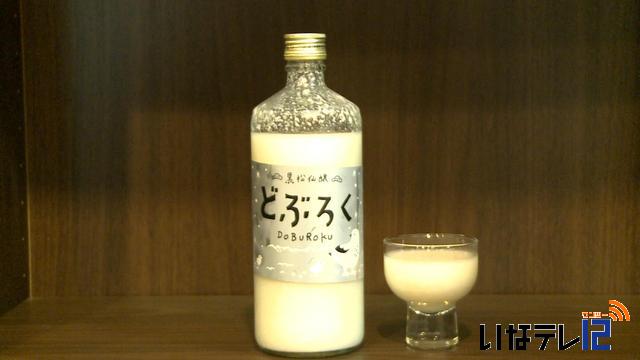

仙醸が「黒松仙醸どぶろく」を発売

伊那市高遠町の酒造メーカー仙醸は18日の仙醸蔵まつりで「黒松仙醸 どぶろく」を発売します。

14日は仙醸で発表会が行われ、仙醸が初めて醸造したどぶろくがお披露目されました。

どぶろくは、米を発酵させたもろみそのものを味わいます。

一般に販売されている「にごり酒」はもろみを濾しているため透明な部分がありますが、どぶろくはもろみでにごっています。

また、出荷後も酵母が活動しているため、だんだん味が変化していくということです。

酒の製造には種類ごとに免許が必要で、南信地区の酒造メーカーの中では仙醸が今年9月に初めてどぶろくの免許を取得しました。

黒松仙醸どぶろくは、600ミリリットル入りで1365円、18日の仙醸蔵まつりで発売されます。

伊那市や箕輪町などの18店舗での取り扱いが決まっていて、11月から3月までの冬季限定で、予約分だけを出荷するということです。 -

伊那北保育園で秋のギャラリー

伊那市の伊那北保育園の園児の作品を展示する秋のギャラリーが開かれています。

園内には、未満児から年長までの園児90人が作った作品が展示されています。

伊那北保育園は、園児数の減少により空いている部屋を使い、保護者や地域住民に園児の活動を見てもらおうと作品を展示しています。

このうち年長園児は、地域の農家が作ったほおずきを使い、飾りをつくりました。

ほおずきは皮をむき、中身が見えるようになっていて、作るのに時間がかかったということです。

伊那北保育園秋のギャラリーは、22日木曜日まで伊那北保育園で開かれています。 -

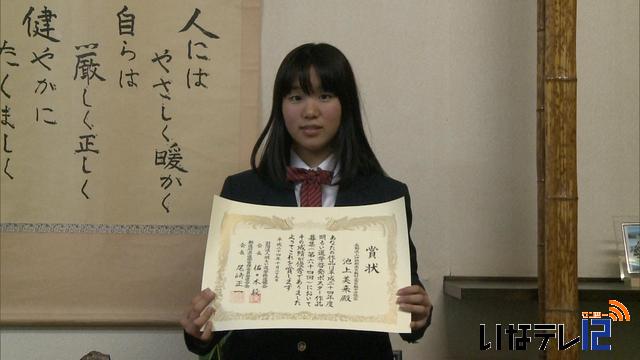

明るい選挙啓発ポスターコンクールに池上さん入賞

平成24年度明るい選挙啓発ポスターコンクールに南箕輪中学校2年の池上美来さんの作品が入賞しました。

池上美来さんの作品は、全国で60人が選ばれる財団法人明るい選挙推進協会会長・都道府県選挙管理委員会連合会会長賞に選ばれました。

ポスターコンクールには全国約13万人から応募がありました。

池上さんは14日塩尻市で開かれた明るい選挙推進県大会で表彰を受け、学校に戻り、柴俊春校長に受賞の報告をしました。

柴校長は、「自分のアイデアが全国で認められたことは自信になる。これを励みにしてほかのことにも自信を持って活動していってほしい」と話していました。 -

伊那市外国語観光パンフを作成

伊那市は、外国人観光客を誘客するため、中国語版と英語版のパンフレットを初めて作成しました。

作成されたのは、中国向けの簡体字版、台湾・香港向けの繁体字版、英語版です。

一般の団体旅行客向けと、修学旅行など教育関係者向けのパンフレットがあります。

事業費はおよそ40万円で、それぞれ1000部、あわせて6000部作成されました。

一般観光客用は、高遠城址公園の桜をメインに、伊那市の地理や、観光地、温泉などが掲載されています。

学校関係用は、市内の小中学校の規模や、体験できるプログラムを掲載しています。

東アジアの学校では、修学旅行で学校交流することが必須となっていて、伊那市では、去年から、小中学校で受け入れをはじめ、8校240人を受け入れました。

海外からの旅行客や、修学旅行生が増加する中で、パンフレットが必要となり今回、初めて作成しました。

このパンフレットは、外国人旅行客誘致のため、現地の旅行会社、現地や国内での商談会などで活用していくということです。 -

口と健康の関係学ぶ

上伊那口腔保健センターまつりが、伊那市保健センターで11日行われ、訪れた人達は口と健康の関係について学びました。

上伊那口腔保健センターまつりは、「11月8日のいい歯の日」に合わせて、歯や口の中の健康について理解してもらおうと行われています。

会場では、無料の歯科検診や、舌の力を調べるブース等が設けられていました。

無料の歯科検診では、母親が、「乳歯と永久歯が入れ替わる時期、歯並びを良くするためにはどうしたらよいか」と、歯科医師に相談していました。

医師は「アイスの棒など噛ませ、噛む力を強くすると良い」などとアドバイスしていました。

試食のコーナーでは、食生活改善推進協議会のメンバーが、ゴボウやレンコン、切り干し大根などを入れた特製のカレーを提供していました。このカレーは、具材を入れる順番や野菜の切り方を工夫してあり、噛む回数が自然と多くなるよう作られています。噛む回数が増えると、唾液の分泌を促し虫歯予防につながり、顎を動かす事で脳の活性化にも効果があるという事です。

上伊那歯科医師会の窪村満会長は「口の中の健康状態を保つ事で、病気のリスクも低くなる。普段から歯磨きを欠かさず、口の健康状態について意識してほし」と話していました。 -

ドレミファそらまめがコンサート

音楽が好きな母親でつくるドレミファそらまめによるみんなでわくわくコンサートが12日南箕輪村の子育て支援施設すくすくはうすで行われました。

12日は未満児とその親などが訪れ、コンサートを楽しみました。

ドレミファそらまめは県内の5歳までの子どもを持つ母親でつくるグループで、音楽を通じて子育てを応援しようと演奏活動を行っています。

コンサートでは、メンバーが手作りの衣装や小道具を使って、童謡や季節の歌など18曲を演奏しました。

ある親子は「子どもと一緒に生の音楽に触れられてよかった。自分と同じく子育て中の母親が演奏している姿に刺激を受けた」と話していました。 -

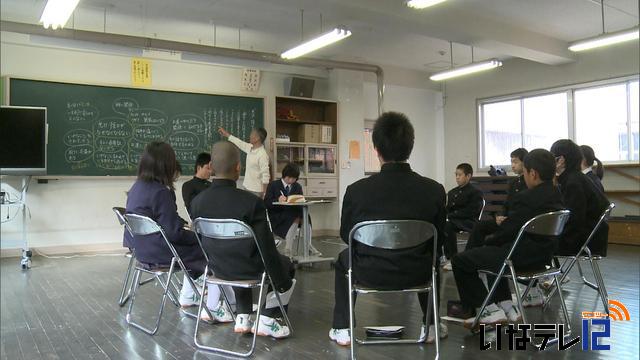

西箕輪中 いじめについて考える縦割り討論会

伊那市の西箕輪中学校の生徒は、いじめについて考える縦割り討論会を13日、開きました。

13日は、全校生徒182人が1年生から3年生までの縦割り班で「いじめや陰口がなくならない理由」をテーマに話し合いました。

西箕輪中生徒会では、2008年に「いじめに関するアンケート」を行ったところ、4分の1の生徒が校内にいじめがあると答えました。

これを受け、翌年から毎年討論会を開いている他、2010年にはいじめの廃絶などを盛り込んだ西箕輪中人権宣言を採択しました。

いじめや陰口がなくならない理由について、「自分では気づかないうちに悪口を言ってしまっている」「友達に流されて言ってしまう」などの意見が出ました。

およそ1時間話し合った後、体育館に移動して班ごとでた意見を発表しました。

生徒らは「いじめが起きないクラスの雰囲気作りをしていく必要がある」「普段から人の良い所を探すようにする」などとまとめました。

鈴木陸斗生徒会長は「今自分がすべきことをもう1度よく考え、西箕輪中からいじめや陰口をなくしましょう」と話していました。 -

中病 看護職再就職支援研修会

伊那市の伊那中央病院は、育児などで看護の仕事から離れている人を対象にした看護職再就職支援研修会を13日、開きました。

研修会には13人が参加し、床ずれ予防のための寝返り補助や採血などの方法を確認しました。

このうち寝返り補助について指導した里見明子看護師は「床ずれは血流障害によっておこる」などと話し、補助の方法については「体をねじらせないことが重要。腰と肩関節を平行な状態にしてあげると良い。患者さんがよく眠れることが療養に繋がる」と話しました。

伊那中央病院では「技術を理解すると共に、看護師としての貴重な人材であることを認識してもらい、再就職を目指してほしい」と話していました。

研修会は16日金曜日まで開かれ、参加者には受講証書が手渡されます。 -

中アビジネスフェア規模拡大し来年3月開催

上伊那地域の製造業をPRする中央アルプスビジネスフェアが来年3月に伊那市の伊那勤労者福祉センター体育館で開かれます。

第2回目の今回は企業数を増やし規模を拡大したい考えです。

13日は伊那商工会議所副会頭で中央アルプスビジネスフェア実行委員会の川上健夫委員長らが記者会見を開き概要を説明しました。

ビジネスフェアは上伊那の産業の情報発信や商談の場にしようと開かれています。

去年は、金属加工や電気、電子機器などの製造業を中心に74社が参加し、2日間でおよそ1500人の来場者があったということです。

今回は、規模を拡大し100社の参加を目指し、県内外にに参加を呼び掛けます。

実行委員会では各企業が技術や情報を共有し生かすことでビジネスチャンスが広がるものと期待しています。

ビジネスフェアは来年3月7日8日の2日間、伊那勤労者福祉センター体育館で開かれます。

出店企業のプレゼンテーションの他、若手人材の育成や雇用を目的としたリクルート講演会なども予定しています。

参加企業の申し込みは、現在地元の商工会議所や商工会で受け付けています。

実行委員会では製造業以外の業種にも参加して欲しいと話しています。 -

羽広かぶの収穫はじまる

長野県の「信州の伝統野菜」に認定されている羽広菜かぶの収穫が伊那市西箕輪で始まりました。

13日は、地元農家でつくる羽広菜生産加工組合のメンバーおよそ20アールの畑で収穫作業を行いました。

組合では羽広菜かぶの栽培から加工まで行っていて、今年は平年並みの4トンの収量を見込んでいます。

今年は暑い日が続き心配されましたがその影響もなく出来は良いということです。

収穫した羽広菜かぶは、みはらしファーム内にある加工施設に運び込まれます。

水洗いしたかぶは、酒粕や味噌などを合わせたものと漬けていきます。

このまま20日ほど置くとかぶから水分が出て味がしみ込むということです。

作業は12月中旬まで行われみはらしファームの直売所などで1袋300円で販売されます。 -

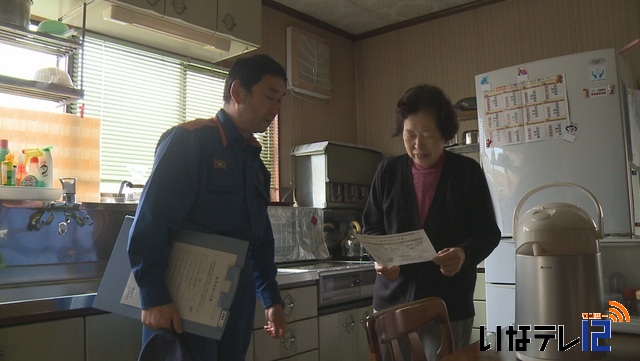

高齢者宅を訪問「火の用心」

秋の全国火災予防運動にあわせ、伊那消防署は、高齢者宅を訪問し火災予防を呼び掛ける訪問指導を1日から行っています。

9日は、伊那市中央の78歳の独り暮らしのお年寄り宅を訪問し、火災報知器や消火器の設置状況などを確認しました。

訪問指導は、伊那市と南箕輪村の75歳以上の独り暮らしの高齢者宅100軒を対象に、民生委員や消防団の協力を得て行うもので11月末まで行われます。

消防署員は、「火を使っているときはその場を離れないようにしてください。」などとアドバイスしていました。

この取り組みは、火の取り扱いが増えるこの時期に、伊那と高遠消防署が毎年行っています。 -

高遠消防署に防火看板を設置

秋の全国火災予防運動に合わせ伊那市の高遠消防署に高遠高校の生徒が手掛けた火災予防看板が設置されました。

6日は高遠消防署で看板がお披露目されました。

製作したのは高遠高校美術コース専攻の1年生12人です。

看板は縦1.8メートル、横は3.6メートルで9月から制作に取り組んできました。

看板には火災の原因となっているタバコの不始末などに注意を呼びかける絵が描かれています。

看板を製作したある生徒は「防火に対する意識が高まれば」と話していました。

高遠消防署管内では11日現在、去年より4件多い9件の火災が発生しています。

高遠消防署では「火の取り扱いが多くなる時期なので注意をしてほしい」と呼びかけています。

高遠高校の製作した看板は11月いっぱい設置されることになっています。 -

広域連合 JR駅無人化で下伊那と連携

上伊那広域連合正副連合長会が12日伊那市のいなっせで開かれ、JR駅の無人化実施について猶予期間を伸ばすよう下伊那と連携して求めていくことなどが確認されました。

連合長会は冒頭のみ公開で行われました。

会議ではJR飯田線の沿線市町村で構成する利用促進連絡協議会でJRとの交渉について下伊那と連携していくことが確認されました。

具体的に求めていくことは市町村で駅舎職員を雇うかどうかについての回答について年内いっぱいとしていますが、その回答期限を伸ばしてもらうとしています。

また無人化実施を来年4月としていますが、それについても延期を要望していきます。

上伊那広域連合では今後駅の利活用についても検討していくことにしています。

12日はほかに県経営者協会伊那支部と進める景観保全組織について行政と経営者協会から合わせて30人ほどで構成することなどが確認されました。

景観保全組織では観光客が多く通る広域農道沿いでのゴミゼロ運動や花の植栽を実施するほか統一した観光看板を掲示する計画で年内中に協議を始めるとしています。 -

高3まで入院費通院費補助へ

現在中学3年生までの入院費通院費を補助している南箕輪村は、来年度から高校3年生までを対象とする条例改正案を12月議会に提出することを決めました。

これは12日、村役場で開かれた村議会全員協議会で示されたものです。

現在、村が行っている医療補助は乳幼児から中学3年生までの入院費通院費を対象としていて平成23年度はおよそ3、700万円でした。

村ではこの補助を高校3年生まで対象とする考えで年間およそ300万円の増額を見込んでいます。

現在県内で高校生まで実施している自治体は77市町村のうち28町村で上伊那では、飯島町と中川村が実施しています。

また、精神保健福祉手帳所持者1級、2級の補助金支給についてもその対象を広げるとしています。

現在1級所持者については通院のみ、2級所持者については自立支援医療の精神通院のみとなっていて平成23年度はおよそ122万円でした。

これをどちらも入院費通院費に対象を広げ、補助額はおよそ200万円の増額を見込んでいます。

財源については、通院1回あたりにかかる受益者負担金を現行の300円から500円に引き上げる計画で、これによりおよそ540万円を確保できるとしています。

これら条例改正案は12月議会に提出され平成25年度からの実施を予定しています。 -

南原保育園園児増加で増築へ

南箕輪村は平成22年度に建て替えが完了した南原保育園について、見込みを上回る園児数の増加に対応するため増築するとの計画を12日の村全員協議会で示しました。

南原保育園の平成22年度建て替え完了時の園児数は102人でした。

村では園児数について平成24年度末で118人、25年度末では136人、26年度末では160人を見込んでいます。

このことから園舎の増築が必要だとして保護者会や区への説明会を開くとしています。

また12月議会で仮園舎の建設などにかかる費用、およそ840万円の補正予算案を提出するとしています。

増築は現在のリズム室を改装し保育室を2部屋つくり、駐車場に新たにリズム室をつくる計画で費用はおよそ9,200万円となっています。

園児数の増加について村は、未満児保育の希望者や転入者が増えたものと説明しています。

村では他に多目的ホールの増設やOA機器の配線改修など役場庁舎増築にかかる費用、およそ1億円の補正予算案も12月議会に提出する予定です。 -

新消防組織は広域連合の内部組織に

上伊那消防広域化協議会が12日伊那市のいなっせで開かれ、新たな消防組織は上伊那広域連合の内部組織とする案が了承されました。

協議会では消防広域化について具体的な検討を行っている専門委員会で決定した、新たな消防組織と広域化の時期が案として示されました。

案は新たな消防組織は上伊那広域連合の内部組織とすること、また広域化の時期については、平成27年の4月1日としていて、協議会で了承されました。

協議会では消防本部の庁舎建設に関する各市町村の負担割合について先行して話し合うべき、など協議の進め方について検討するよう事務局に意見が出されていました -

竜北保育園で園児の作品などを展示

伊那市の竜北保育園で園児の作品などを展示した秋の作品展が12日から始まりました。

園内には、園児の作品などおよそ100点が展示されています。

竜北保育園では、園児の作品を保護者などに見てもらおうと初めて作品展を開きました。

このうちリズム室には年長園児の描いた等身大の自画像が飾られています。

竜北保育園秋の作品展は17日土曜日まで開かれていて、事前に申し込みをすれば誰でも見学ができるということです。 -

農作物の実り祝う

農産物の実りを祝う、みはらしまつりが3日、伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームで行われました。

みはらしまつりは、農産物をPRするイベントとして毎年開かれているもので野菜や果物を使ったゲームが行われました。

会場に新鮮な農産物を積んだトラクターや軽トラックが登場すると集まった人たちがまわりを囲んでいました。

これは500円でビニール袋に果物・野菜詰め放題のイベントで、長ネギや白菜、じゃがいもなどが用意されました。

参加した人は次から次に袋に詰め込み、さらに体を使ってあふれんばかりの農産物を持ち帰っていました。

他にむいたリンゴの皮の長さを競う、ゲームでは参加者がナイフを使ってできるだけ細く皮をむいていました。

これまでの記録は2メートル35センチだということで、参加者は記録更新を目指していました。

制限時間になると、専用の計測器を使って皮の長さを計っていました。

今年の優勝記録は1メートル85センチで記録更新とはなりませんでしたが、優勝者は賞品を受け取り喜んでいました。

この日会場には多くの人が訪れ賑わいをみせていました。 -

春近神社で七五三詣

15日の七五三に合わせ、伊那市東春近の春近神社で10日、七五三詣が行われました。

10日は家族連れが神社を訪れ、子どもの健やかな成長を祈願しました。

春近神社では、毎年11月15日に近い週末に七五三詣を行っています。

訪れた人たちは、巫女から教わった通りの作法で神事を行い、子供の幸せを祈っていました。

ある家族は、「これからも健康で元気よく育っていってほしい」と話していました。

花畑樹彦宮司は、「豊かな実りの秋にお参りに来てくれた皆様にいいことがあるように祈りました」と話していました。 -

内藤とうがらし料理セミナー

高遠藩主内藤家が新宿で育てていた内藤とうがらしを使った料理セミナーが11日、伊那市高遠町の高遠閣で行われました。

料理セミナーは、伊那市高遠町の飲食店店主らでつくる高遠版内藤とうがらしプロジェクトが開いたものです。

11日は、内藤とうがらしの普及を図るとともに料理の活用法を学んでもらおうと一般を対象にセミナーを開きました。

講師を務めたのは東京都在住で料理研究家の宮崎里恵さんです。

紹介された料理は、ラー油をかけた長いもの豚肉巻、混ぜごはん、とうがらし入り餡子のクレープの3品です。

内藤とうがらしは、中程度の辛みを持ち、葉が大きいことから葉唐辛子としても利用できるということです。

訪れた人たちは、作り方などを教わりながら、それぞれのメニューを味わっていました。

内藤とうがらしは江戸時代、現在の新宿御苑一帯に下屋敷を構えた高遠藩主内藤家が屋敷内で栽培していたとされています。

3年前から新宿区四谷地区協議会がこの内藤とうがらしを使った地域活性化の為のプロジェクトを進めていて高遠町でもこのプロジェクトに取り組もうと今年1月に会を立ち上げました。

高遠版内藤とうがらしプロジェクトでは、今後、料理以外の活用方法についても検討していきたいとしています。 -

上農祭 農産物販売大盛況

上伊那農業高校の文化祭、第93回上農祭の一般公開が11日行われ、生徒たちが育てた農産物や加工品などを求め多くの人達が訪れていました。

玄関から延びる長蛇の列、先頭の男性は一般公開が始まる、およそ1時間前の午前8時半から並んでいました。

午前9時半、上農祭実行委員長の大矢真希さんの挨拶で、一般公開が始まりました。

訪れた人達の多くは、生徒たちが授業の一環で育てたり作ったりした、野菜や果物、加工品がお目当てです。

上農産の農産物は味や大きさ等の品質が良く、価格も市価より割安となっている事から毎年、多くの商品は午前中で売切れてしまうという事です。

特に人気があるのは味噌で、今年は県内産の大豆を使い、麹は学校で収穫した米を使って、今年の6月に仕込んだという事です。

一袋1.5キロ入り500円で、今年は700袋、用意しましたが、販売開始から1時間余りたった午前11時には完売したという事です。

販売を担当したある生徒は、「多くの人が、楽しみにしている上農祭。これからも、地域の人たちに喜んでもらえる物を作りつづけていきたい」と話していました。 -

JA上伊那まつりでフォトコンテストの写真展示

JA上伊那まつりが10日から始まり、本所会場では一般から募集したフォトコンテスト2012の応募作品が展示されています。

会場には37人から寄せられた88点が展示されています。

最高賞のJA上伊那組合長賞に選ばれた駒ケ根市赤穂の井口眞吾さんの作品は、上伊那駒ケ根特産「西瓜苗の定植」です。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、優秀賞に伊那市西町の飯島奈美子さんの作品「たくさんとれたよ」が選ばれています。

佳作に選ばれたのは伊那市荒井の向山世男さんの作品「今年もよい柿が出来た」と、伊那市富県の小林兼久さんの作品「案山子に見詰められ!」です。

入選に選ばれたのは伊那市山寺の伊藤好幸さんの作品「大豊作」と、伊那市西春近の酒井幸一さんの作品「つい本気になってしまう?」です。

特別賞に選ばれたのは伊那市富県の鹿野茂子さんの作品「力を合はせ」です。

会場には地元産の農産物や加工品が並び、訪れた人でにぎわいました。

上牧会場では、昭和20年代の発動機などが展示されました。

昭和8年のものもあり、大きなエンジン音を響かせていました。

JA上伊那まつりは11日まで開かれています。

2012/(土)