-

アレックサ・ミローデさん 1年間留学

フランス人のアレックサ・ミローデさん18歳は、箕輪町などの家庭に滞在しながら伊那北高校に通い、1年間日本の文化を学びます。

17日は、ミローデさんと留学を受け入れている箕輪ロータリークラブの吉澤博文会長らが役場を訪れ、平澤豊満町長にあいさつしました。

ミローデさんは18歳の高校3年生。

母国フランスでは、科学を専攻しながら英語、ドイツ語、中国語を学んでいます。

日本語は、独学で1年間学んだということで、「色々な場所に行って日本の文化を学びたい」と話します。

ミローデさんは、ロータリークラブの会員の家に滞在し、伊那北高校の1年生のクラスに在籍することになっています。 -

箕輪町北小河内納涼夏祭り

箕輪町北小河内の納涼夏祭りが14日箕輪町公民館北小河内分館の駐車場で行われ、地域有志で作るそば打ち同好会がそばをふるまいました。

北小河内の納涼夏祭りは地域住民の交流の場を設けようと公民館が毎年行っているものです。

会場には焼きそばや輪投げなど出店が並び、500人ほどが集まりました。

今年は地域住民有志でつくる、そば打ち同好会が初めて出店しました。

そば打ち同好会はボランティアでそばを提供していこうと去年5月に発足しました。

会員は20人で、月に一度そば打ち講習を行っているほか、会員が出席する会合などでふるまっているということです。

祭りでは200食を用意し、完売しました。

そば打ち同好会の岩井亜男会長は、「一年間講習をしてきたそばを、祭りでたくさんの人に食べてもらうことができて嬉しい」と話していました。 -

2011年度日本優秀建築選100選に創造館

日本建築家協会が選ぶ、2011年度の日本建築家協会優秀建築選100選に伊那市創造館が選ばれました。

2011年度の優秀建築選100選は、全国231点の応募の中から日本建築家協会が選んだものです。

創造館は、修復・保全した建築物、他の用途に適応させた建築物が選ばれる「保存プロジェクト」の部門で選ばれました。

創造館の捧剛太館長は、昭和モダンの古典的な部分を残しつつ、耐震化、収蔵庫の増築、市民が憩える庭を作ったことなどが評価されたのではないかと話していました。

創造館は、1930年・昭和5年に上伊那図書館として建てられ、生涯学習の場として、教育・学術や文化の発展を目的に2010年に改築されました。 -

南箕輪村 9月から給食の放射線量測定開始

南箕輪村は、村内の小中学校や保育園の給食に使われる食材の放射線測定を、9月から開始します。

20日は、南箕輪小学校と南箕輪中学校の給食をつくる南箕輪村学校給食センターで試験測定が行われました。

村では、これまで学校給食センターと、自校方式で給食を作っている南部小がそれぞれ月1回ずつ、県の検査機関に測定を依頼していました。

今回、村教育委員会が放射線測定器を1台購入したことから、独自の測定が可能となりました。

測定では、1分間に測定器に入ってくる放射線量を調べます。

村は、松本市を参考にある一定の基準値を越えた食材は使用しないこととしています。

20日は、千葉県産のサツマイモと埼玉県産のミツバの数値を調べ、ともに基準値を下回りました。

測定機は、1週間ごと各学校や保育園で使用します。

結果は、学校の給食便りなどで各家庭に通知されるということです。

なお、伊那市と箕輪町でも給食に関する放射線量の測定を独自に行っています。 -

若者参加のまちづくり拠点 来月オープン

不登校などの悩みを抱えた若者と地域を繋げる拠点施設、コミュニティ・カフェ・セジュールが9月16日、伊那市荒井の通り町にオープンします。

コミュニティ・カフェ・セジュールは通り町の空き店舗を改装してオープンするもので県の新しい公共の場づくりのためのモデル事業として1千万円の補助を受けています。

セジュールは悩みを抱えた若者を支援する上伊那子どもサポートセンターなど16団体で構成する若者参加のまちづくり協議会が運営するものです。

1階はケーキやドリンク類を提供するカフェで3人ほどのスタッフが対応します。

また絵画など作品が展示できるスペースも設けます。

2階は学習支援や地域の人たちとの交流スペースとして活用されます。

協議会の櫻井裕記会長と、事務局長の戸枝智子さんです。

櫻井会長は、元教諭で伊那弥生ヶ丘高校の校長などを務めました。

退職後に上伊那子どもサポートセンターで学習支援スタッフとして活動してきました。

戸枝さんは、上伊那子どもサポートセンター発足当初から10年間、事務局をまた協議会では事務局長を務めています。

協議会を構成する上伊那子どもサポートセンターでは毎年、年間40人前後の若者の支援にあたっていて、そのうちの半数が高校生、ほかは中学生や二十歳前後の若者だということです。

オープンにあたり協議会ではボランティアスタッフを募集しているほか、寄付も募っていて継続的な運営を目指すとしています。

問い合わせ76-7627 -

夏休みが終わり2学期始まる

夏休みが終わり上伊那の小中学校の先頭を切って20日、伊那市の伊那小学校で始業式が行われました。

式では児童代表が新たに取り組みたいことや決意を発表し2学期をスタートさせました。

20日から2学期が始まった伊那小学校では児童らが日焼けした顔で登校しました。

1年生の教室では夏休み中に作った工作や絵日記を提出していました。

始業式では体育館に児童およそ650人が集まりました。

2学期の目標として3年生代表の男子児童は、総合学習で育てているブタの赤ちゃんの世話をしっかりしたいと話しました。

また6年生代表の女子児童は勉強で分からないことがあったらそのままにせず納得するまで調べ理解するようにしたいと決意を発表していました。

本多俊夫校長はロンドンオリンピックの陸上に義足で出場した選手を例に挙げ、「できないかもしれないとあきらめてしまうのではなく、スタート地点に立つことが大事だ」と話し「何事もあきらめないで取り組んで下さい。」と児童に呼びかけていました。

上伊那の小中学校の始業式は21日ピークを迎えます。 -

諏訪形の住民 保育ブロック工法で育てた苗を植樹

災害に強い山にしようと取り組んでいる伊那市西春近諏訪形の住民は、保育ブロックで育てたケヤキなどの苗を、平成18年に土砂災害が起きた貝付沢に19日、植えました。

19日は、地元有志でつくる諏訪形区を災害から守る委員会の委員12人が、保育ブロックで育てたケヤキおよそ120本ともみじ数本を貝付沢の斜面に植樹しました。

委員会では、倒れにくい木を育てるため、保育ブロックと呼ばれる強い根を育てる生育方法に取り組んでいます。

5月には、伊那市地域づくり活動支援金事業を活用して、およそ150本の苗を保育ブロックに植えました。

10月に植樹を予定していましたが、生育が予定より早かったため、2か月ほど早い作業となりました。

メンバーらは、2メートル間隔で苗を植えていました。

去年、猿に食べられてしまったクヌギも、保育ブロックで育て、7月に試験的に25本植えていました。

19日に確認したところ、食べられていたのは3本に留まっていて、委員会では、「保育ブロックにしたことにより、根の成長が早まり、猿が引き抜けなかったのでは」と話していました。 -

国民学校の時代を振り返る

第2次大戦中の昭和16年から22年までの6年間だけ存在した国民学校の時代を振り返る講演会と座談会が19日伊那市創造館で開かれました。

9月2日までの戦争に関する展示にあわせて開かれました。

国民学校の存在を通して、しあらためて戦争と平和について考えるきっかけにしようというものです。

講演会は、郷土雑誌「伊那路」編集委員の山口通之さんが、研究者の立場から国民学校設立にあたっての時代背景や概要を説明。

尋常小学校や高等小学校が国民学校になった理由について、「ヒットラー政権下のドイツのホルクス・シュウレの直訳だった」と話し、教育内容も様々な面で共通していることを紹介しました。

座談会では、国民学校を卒業した駒ヶ根市出身で東京都に住む堀江玲子さんと南箕輪村に住む松澤英太郎さんが当時の様子や思い出を話しました。

会場からは、「平和な日本をどう維持していくかが必要」「若い世代に語り継ぐ必要がある」などといった意見がありました。 -

廃校の音楽祭

廃校になった旧高遠町の三義小学校芝平分校体育館にプロ・アマ20団体が参加し演奏を披露する第3回廃校の音楽祭が18日と19日の2日間にわたり開かれました。

18日は、ジャズやカンツォーネ、シャンソンなど様々なジャンルの歌が、その道のプロたちによって、次々と歌い継がれていきました。

廃校の音楽祭は、役割を終えた古い校舎を利用しようと、都内から芝平に移住した飯島忠義さんが3年前に企画。

妻でカンツォーネ歌手の茉鈴さんの呼びかけで年々参加するミュージシャンも増えています。

芝平分校は、明治6年、1873年に開設されましたが、昭和40年、1965年に閉校。

現在の校舎は、改築後50年以上たっているとされています。

飯島さんは、「音楽会は、全国にたくさんあるが、こうした場所での開催は稀。高遠の中心部から18キロ離れていて、きてもらうにもハードルが高いが、その分楽しみも倍増する」と話しています。

会場には、ジャズからモンゴルの民族歌謡、サックス、バンドネオンの音色が響き、訪れた人たちは、廃校のかもし出す雰囲気と音楽の共演を堪能していました。 -

上古田でヘブンリーブルー見頃

箕輪町上古田で、青いアサガオ、ヘブンリーブルーが見ごろを迎えています。

ヘブンリーブルーは、上古田の農業従事者らでつくるこれからの農業林業を考えるEグループが8年前から遊休農地を利用して育てています。

現在は咲きはじめで、8月下旬に満開になるということで、花は10月頃まで楽しめるということです。

それでは天気予報です。 -

箕輪町南小河内に伝わる盆の伝統行事「おさんやり」

箕輪町南小河内に伝わる盆の伝統行事「おさんやり」が、16日に行われ、重さ700キロのお舟が区内を練り歩き厄払いをしました。

午後4時半、南小河内のお堂前に集まった50人の担ぎ手が、息を合わせて700キロのお舟を持ち上げ、巡行を始めました。

おさんやりは、箕輪町南小河内に伝わる盆の伝統行事です。

区内を流れる大堰が、天竜川と反対に南から北へ流れる逆さ水のため疫病や災いの原因とされ、

その厄を払う目的で始まったとされています。

災いを舟に乗せて地区の外へ運び出すものとされ、約2時間かけてゆっくりと区内を練りあるきました。

途中4か所の辻で民謡「ヨイソレ」を披露し、再び、出発点のお堂前に戻りました。

日が沈み暗くなると、担ぎ手が一斉にお舟を左右に揺らし壊し始めます。

壊したお舟の破片は、住民が持ち帰り、厄除けとして、1年間玄関先に飾るということです。 -

伊那地区成人式 731人門出祝う

15日には、お盆の帰省に合わせ、伊那市と箕輪町でお盆成人式が行われました。

今年、伊那地区で成人を迎えたのは平成3年4月2日から平成4年4月1日までに生まれた男性366人、女性365人の合せて731人です。

伊那地区成人式は、14日と15日の2日間、市内8つの会場で分散して行われました。

このうち、西春近公民館にはスーツやワンピースに身を包んだ新成人、52人が式に出席しました。

式の中で伊那市教育委員会の宮脇正志さんは「創造力と行動力を発揮し、新しい社会を造る推進力となり、可能性を信じ充実した人生を築いてほしい」と市長メッセージを代読しました。

新成人を代表して、北原奈津美さんは「今まで育ててくれた、両親や故郷に感謝し、これからは、より良い社会を築いていきたい」、酒井秋紀さんは「努力を惜しまず、全てにおいて挑戦する行動力を持った大人になりたい」と決意を述べました。

式のあとの祝賀会では、地元の太鼓グループ「小出太鼓」による演奏が行われ、新成人の門出を祝いました。 -

技能五輪の経験を子どもに伝える

10月に長野県で開かれる技能五輪全国大会。技能五輪出場経験者が子どもたちにものづくりの楽しさや働くことの魅力を伝える出前講座が18日、伊那市の女性プラザ伊那で開かれました。

この日は、伊那市内で体験学習を行っているはなまる地域探検隊の小中学生や高校生など60人が参加しました。

出前講座は、10月に長野県で開かれる技能五輪と、障害者が技能を競うアビリンピックをPRするとともに、仕事の魅力を知ってもらおうと、県内各地の小中学校などで2年前から開かれています。

(株)マツハシ冷熱伊那支店の齋川淳さんと菓匠Shimizuの圃中智穂さんが講師を務めました。

齋川さんは2010年に冷凍空調技術で、圃中さんは去年洋菓子製造で技能五輪に出場しています。

齋川さんは空調機器などに使われる冷媒配管について、子ども達に説明していました。

ある子どもは「普段経験できるようなことじゃない、すごい難しいことを教わった。毎日やっているなんてすごいと思った」と話していました。

齋川さんは「小さい子どもも多かったが、少しでもかっこいい仕事だと思ってくれたらうれしい」と話していました。

圃中さんは、子ども達が持っている夢を描いた夢ケーキを子ども達と一緒に作っていました。

参加した子どもは「すごい技術を持っているんだなと思った。将来の仕事選びに役にたちそう」と話していました。

圃中さんは「仕事を選ぶときに、昔こんな経験したな、と思い出してくれたらうれしい」と話していました。

出前講座を開く長野県では「良い体験をしてもらえたと思う。大会の緊張感のある中での技術も見に来てもらえたら」と話していました。

技能五輪は10月26日から松本市と諏訪市で、アビリンピックは10月20日から長野市で開かれる予定です。 -

創造館で戦時中の日用品など展示

伊那市創造館で19日開かれる戦時中の国民学校についての講演会に合わせ、当時の生活用品などが展示されます。

展示されるのは陶製の湯たんぽと素焼きの風呂焚き釜などです。

これらは戦時中に鉄の供出があったため、鉄を使わずに作られた代用品です。

これらを提供しているのは、美篶小学校資料館です。

美篶小学校資料館では、19日の講演に合わせて展示することで、当時の生活について理解を深めてもらおうと提供を申し出ました。

このほかにも、供出により銅像から石像に変わったとされる美篶小学校の二宮金次郎像や他の代替品についての資料も展示されます。

明日は郷土雑誌「伊那路」編集委員の山口通之さんによる講演のほか、国民学校を体験した人を交えての座談会などが開かれます。

講演は明日の午前10時30分から、創造館で開かれます。 -

火災警報器設置率 伊那消防組合管内73.3%

伊那消防組合のエリア内で住宅用火災警報器を設置している住宅は73.3%で、前の年の同じ時期と比べて0.4ポイントの増加となっていることがわかりました。

これは、長野県の危機管理部が16日に発表したものです。

伊那消防組合では、エリア内の伊那市・辰野町・箕輪町・南箕輪村の890世帯に対しアンケート調査を行いました。

回答のあった498世帯のうち73.3%にあたる365世帯が火災警報器を設置していることがわかったということです。

県全体の平均は72.2%で、最も設置率が良かったのは木曽広域消防本部の93%でした。

伊那消防組合では「設置の状況が飽和状態に近づいているため伸びは少ないが、これまで以上に啓発活動を行い、設置を徹底していきたい」と話しています。 -

狐島区住民 カヌーで世代間交流

伊那市狐島の住民は、世代を越えた交流を深めようとカヌー教室を18日、伊那市高遠町の高遠湖で開きました。

カヌー教室には、子どもからお年寄りまで40人が参加しました。

教室は、世代を越えた交流を深めていこうと、狐島の子ども会と公民館、 地域社会福祉協議会が、毎年この時期に開いているものです。

参加者は、1人乗りと2人乗りに分かれてカヌーを体験しました。

中には毎年来ているという児童もいて、大人顔負けの手つきで漕いでいました。

狐島地域社協の馬場秀則会長は「子育てするうえで、世代を越えた交流は必要だと思うので、今後も企画していきたい」と話していました。 -

伊那市西箕輪大萱で百八灯

送り盆の16日、伊那市西箕輪大萱では、108つの火の玉をつるす「百八灯」がおこなわれました。

大萱の百八灯は、江戸時代に始まったともいわれ、戦前は、中学2年生以下の子供たちが主体となって行っていたということです。

その頃からの伝統を受け継ぎ、現在も中学生が玉に火を灯す

役を担っています。

「百八の煩悩を絶つ」との願いも込められていて、会場は、幻想的な雰囲気に包まれていました。 -

盆休みの延長を訴える「盆正月」

区長の自宅玄関にバリケードを作り盆休みの延長を訴える南箕輪村田畑の伝統行事、盆正月が16日深夜に行われました。

夜11時すぎ、寝静まった区長宅に、正月飾りや野菜を乗せた軽トラックが到着しました。

盆正月は、区の役員の家を一軒ずつまわり、玄関先にバリケードを作って盆休みの延長を訴える田畑区の伝統行事です。

小学校PTAや消防団、有志でつくる田畑区の伝統行事を守る会が行っています。

昨夜は、15人が、区長宅の倉庫からはしごや農作業用の機械などを持ち出し、玄関先に次々と置いていきました。

玄関が完全に封鎖されると、正月用の鏡餅と近くの畑でとってきた野菜を飾ります。

そして仕上げに、石灰を使って「お正月」と書きました。

区長宅の封鎖を終えたメンバーらは、区の会計役の自宅を目指し暗闇に消えていきました。 -

精霊流し大法要

送り盆の16日、伊那市坂下では、天竜川に灯篭を流し先祖の霊を供養する、精霊流し大法要が行われました。

16日夜、坂下駐車場の天竜川のほとりから、200基の灯篭が流されました。

精霊流し大法要は、伊那仏教会や坂下商工会が毎年行っているもので、戦後まもなく戦没者の慰霊のために行ったのが始まりです。

この日は、新盆を迎えた家族や、先祖代々の霊を供養する家族が集まりました。

参列者は、静かに流れていく灯篭をみつめ、手を合わせていました。 -

箕輪町長寿者訪問

今年88歳以上になる人を祝う箕輪町の長寿者訪問が、17日から始まりました。

このうち、今年88歳になる大出の柴宮恒造さん宅を平澤豊満町長が訪れ、米寿の祝い品として町の記念木「ケヤキ」を使ったお椀を贈りました。

柴宮さんは、大正13年生まれの87歳。

長年農業に携わっていて、現在も米と野菜を栽培しています。

朝は、6時に起きて朝ご飯を食べ、田んぼや畑の様子を見るのが日課です。

現在は、長男夫婦との3人暮らしで、今年生まれたひ孫の成長が楽しみと柴宮さんは話します。

長生きの秘訣は特にないということですが、趣味のマレットゴルフは週に3回行っているということです。

町内で今年88歳以上となるのは、9日現在569人ということです。

このうち、100歳以上は11人で、最高齢は106歳となっています。 -

迎え盆伝統の振り万灯

迎え盆の13日は、先祖の霊を迎える振り万灯が上伊那各地で行われました。

このうち、伊那市小沢の地域交流センターでは、小学生や帰省中の人たちが雨の降る中、万灯を振りました。

小沢子ども育成会が地域の協力を得て4年前に復活させました。

パチパチと音を立てて燃える大麦のわらは、富県の農家に頼んで確保し、7月28日に子どもたちと一緒に万灯を作りました。

育成会の唐沢功会長は、「地域の伝統をこれからもお年寄りたちから受け継いでいきたい」と話していました。 -

「山寺まつり」伊那節盆踊り大会

伊那節の良さを見つめなおそうと、山寺まつり伊那節盆踊り大会が、15日、伊那市の中心市街地で初めて開かれました。

催しは、民謡伊那節の良さを見直し広めるきっかけにしようと、伊那市地域づくり活動支援金事業として山寺区が開いたものです。

盆踊り大会の会場では、伊那節保存会の生唄生演奏に合わせ、地区住民などおよそ100人が踊りを披露しました。

この他に、伊那市西箕輪与地に伝えられている節回しの「与地の伊那節」なども披露されました。

伊那節は江戸時代、権兵衛峠を行き来した馬子たちが口ずさんでいた馬子唄で宴会や祝いの席では必ず踊られていました。

近年になり、踊れる人が少なくなってきたため、保存会など関係者が普及活動に力を入れています。

この日は、帰省している人たちに伊那の街を楽しんでもらおうと、中心市街地で恒例のふるさと歩行者天国が行われ、家族連れなどが盆休みのひと時を楽しんでいました -

カメラリポート 今も残る高遠城の門

伊那市高遠町の高遠城址公園の保存や復元整備を検討する史跡 高遠城跡整備委員会による調査で、高遠城の本丸の門の一部が伊那市東春近の民家に移築され、当時の姿を今も残していることがわかりました。

高遠城から移築されたこの門は、高さおよそ2メートル50センチ、幅はおよそ3メートル、高遠城の本丸入口にあった門だといわれています。

明治に入り廃藩置県の令が出されると、高遠城郭内にあった建造物や樹木が民間に払い下げられました。

この門もその時のものです。 -

中学生 夏休み租税教室

夏休みを利用して中学生に税金について学んでもらおうと、1日、伊那税務署で租税教室が開かれました。

教室には、伊那市の伊那中学校、東部中学校、春富中学校の3年生34人が参加しました。

租税教室は、授業で税金について学ぶ3年生を対象に毎年開かれています。

この日は、伊那税務署の栗幅久雄総務課長が講義を行いました。

栗幅課長は、平成24年度の国の一般会計予算の歳出で、一番金額が大きいのは社会保障関係費であること、消費税率は日本が現在5%で スウェーデンが25%であることなどを、クイズ形式で説明していました。

中学生は、どのようなものに税金がかかっているのか、集まった税金はどのように使われているかなど、生活と税金の関わりについて理解を深めていました。 -

(株)国興 伊那市に車イス3台寄贈

諏訪市に本社を置く、機械、工具などの専門商社(株)国興は、8日、伊那市に車イス3台を寄贈しました。

この日は、国興の高知尾敏之社長らが伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に目録を手渡しました。

贈られた3台の車イスは、6月に伊那商工会議所で国興が展示即売会を開いた際の売り上げの一部で購入したもので、1台あたり6万8千円です。

国興の高知尾社長は、「東日本大震災以降、日々の仕事の中で何かできないか考えてきた。これからも地域のお役に立てるよう続けていきたい」と話していました。

車イスは市役所に置き、高齢者や障害者など、必要な市民に貸し出すということです。 -

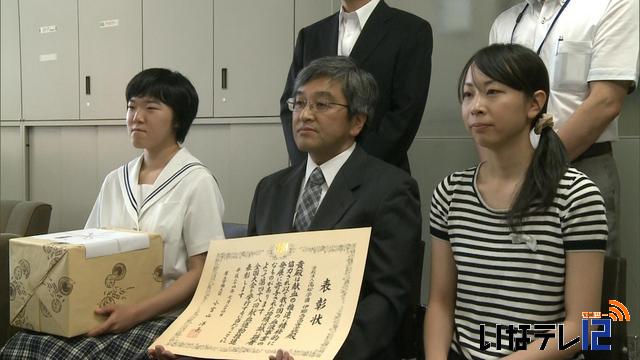

伊那西高が厚生大臣表彰

長年にわたり学校一丸となった献血への取り組みが評価され、伊那西高校に厚生大臣からの表彰状が10日伝達されました。

伊那保健福祉事務所で行われた伝達式には、出野憲司校長や保健委員長で3年生の伊東梓紗さんらが出席し、寺井直樹所長から表彰状や記念品を受け取りました。

伊那西高校は、開校以来約30年にわたり保健委員会の呼び掛けで、文化祭にあわせて生徒や保護者が献血を行っています。

昨年度までの3年間で164人が献血していて、毎回全校生徒の約1割が協力しているということです。

今回の平成24年度厚生労働大臣表彰は、全国で100件、そのうち高校は8件、県内では、伊那西高校が由一の受賞となりました。

寺井所長は、「若年層の献血が低下している中、学校をあげての協力は大変ありがたい」と感謝していました。

出野校長は、「少しでも貢献できたらという思い。今後も継続していきたい」とあいさつしました。

伊東さんも「できるだけ多くの生徒に参加してもらえるよう促していきたい」と話していました。 -

油流出事故で宮下建設が対応

9日オリンパス伊那事業場の解体工事中に発生した油流出事故で工事を請け負っていた伊那市の宮下建設は、水田耕作者などに詫び状を送るとともに、フリーダイヤルで、この件に関する相談を受け付けることを決めました。

解体工事は下請け業者が行っていたもので、宮下建設によりますと用水路に流れ込んだ油は180リットル未満だということです。

流出した油が農作物に影響があるかどうかは、現在調査中です。

この件について、油が流れこんだ用水路に関係する3つの土地改良区などを通じて耕作者などに詫び状を送付するほか、フリーダイヤルで相談を受けつけることを決めました。

番号は0120・174・039宮下建設となっています。 -

上農高伝統の盆花市 節目の60回に向け準備

上伊那農業高校伝統の盆花市が12日、いなっせと伊那北駅の前で開かれます。

11日には盆花市を前に花束づくりが行われました。

この日は生徒およそ70人が作業を行いました。

盆花市は1953年、昭和28年に当時の佐藤昌一校長が地域に感謝の気持ちを表そうと始めたもので、今年節目の60回目を迎えます。

始まった当初は山の中に入り山野草を採って束ね、それを売っていたということです。

現在、盆花に使われる花は菊やアスター、トルコギキョウ、オミナエシなど6種類ほどで、すべて校内で生徒が栽培しています。

今年は春先に寒い日が続いたため生育が遅く、花束は例年より少なめの300束となりました。

上農高校農業クラブ会長の森住周君は「私も先輩たちに教わって作業ができるようになってきたが、それが60回も続いているということには重みを感じる。みなさんに喜んでもらえれば」と話していました。

藤澤昭二教頭は「季節の変わり目になると声をかけられるほど地域に定着している。この伝統をこれからも続けていきたい」と話していました。

盆花市は12日の午前9時半からで、1束500円で販売されることになっています。 -

箕輪進修高III部 全国の舞台で太鼓披露

箕輪進修高校III部の生徒有志でつくる太鼓チームは、12日に富山県で行われる全国高等学校総合文化祭のステージ発表で太鼓を披露します。

10日は箕輪進修高校で激励会が開かれ、唐澤義雄教育長や同窓会員の前で生徒が演奏を披露しました。

箕輪進修高校III部では、前進の箕輪工業高校定時制の時代に総合的な学習の時間で演奏した太鼓を現在でも引き継いでいます。

総合文化祭では、今年12年ぶりに定時制・通信制部門が復活し、箕輪進修高校はステージ発表のオープニングで演奏することになっています。

ここ1週間ほどは3時間ほどの練習を毎日行っていて、この日は練習の成果を披露していました。

太鼓チームリーダーの渋谷巧君は「楽しみながら、でも絶対に成功させるという気持ちを持ってがんばってきたい」と話していました。

唐澤教育長は「熱い気持ちを持って、精一杯の演奏をしてきてほしい。富山県に箕輪の音を響かせてきてください」と話していました。

全国高等学校総合文化祭のステージ発表は12日に行われることになっています。 -

歌手のあさみちゆきさん 伊那市の観光大使に

井の頭公園の歌姫として知られる、歌手のあさみちゆきさんが11日、伊那市の観光大使に任命されました。

この日、伊那文化会館で開かれたあさみちゆきさんのコンサートの中で、白鳥孝伊那市長からあさみさんに委嘱書が手渡されました。

あさみさんは、2001年に東京都吉祥寺の井の頭公園でストリートミュージシャンとして音楽活動をスタート、2003年のデビューから今年で10年目を迎えます。

6年前から毎年伊那まつりに合わせて伊那市でもコンサートを開いています。

あさみさんは「伊那市のことを多くの人に知ってもらえるよう、観光大使の名刺をいろんな場所で配りたい」と話していました。

伊那市は各界で活躍する著名人に伊那市の魅力を発信してもらうため「伊那市特命大使」を設置していて、任命はあさみさんで6人目となります。

2910/(水)