-

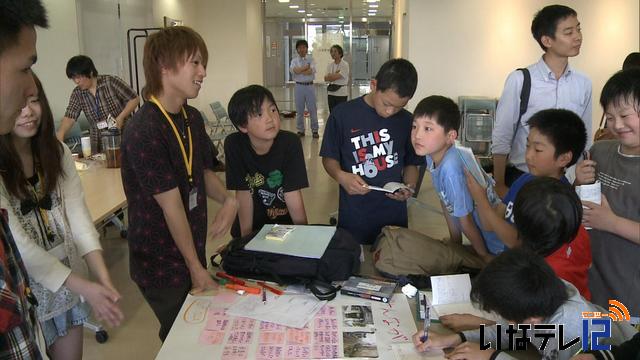

若者が中心市街地の活性化について考える

若者のまちづくり参加を目的に5月発足した若者参加のまちづくり協議会は、伊那市の中心商店街について考えるワークショップを22日、伊那市のいなっせで開きました。

協議会は、新しい公共の場づくりのためのモデル事業に採択され、5月に発足しました。

ワークショップは、若者の意見をまちづくりに活かそうと今回初めて開かれたものです。

22日は、協議会の構成団体でもある松本大学の総合経営学部の学生の他、総合学習で市街地の活性化に取り組んでいる伊那小学校5年生組の児童や地域住民などおよそ70人が参加しました。

参加者は、グループごと5つのコースに分かれ、興味を引かれた店や住民に聞き取り調査をしました。

およそ1時間、街なかで聞き取りをした後、住民の意見や自分が感じた事、今後取り組むべき課題などを模造紙にかき出しました。

最後に、初めて伊那市の商店街を見た感想や、活性化するにはどのようなことが必要かなどを、正組の児童が学生に聞いていました。

若者参加のまちづくり協議会では、伊那市通り町の空き店舗を利用して不登校の子どもなどの学習や就職支援を目的とした施設を、今年9月にオープンさせる計画で、今回のようなイベントとの連携を図りたい考えです。 -

南小ドラゴンズ 県大会出場

南箕輪村の南箕輪小学校の児童でつくる野球チーム南小ドラゴンズは、23日から松本市で開かれる全日本学童軟式野球長野県大会に出場します。

21日は、南小ドラゴンズのキャプテン有賀敬祐君ら3人が役場を訪れ、唐木一直村長に出場の挨拶をしました。

南小ドラゴンズは、5月に開かれた上伊那支部大会と南信大会で優勝し、県大会出場を決めました。

県大会の初戦は、去年決勝で対戦しやぶれたチームとあたるということで、有賀君は「まずは初戦で勝ち、リベンジを果たしたい」と、初優勝に向け意気込みを語っていました。

また、征矢英昭監督は今年のチームについて「今年のチームは、試合をこなすごとに強くなっている。それなりに戦えると思っている」と話していました。

唐木村長は「子ども達の活躍は村の活力になる。優勝目指して頑張ってください」と激励しました。

県大会は、23日と24日の2日間、松本市野球場で開かれます。 -

夏休み子ども定期券 今年も

伊那市は、公共交通の利用を促すための乗り放題定期券「夏休み子ども定期券」を、今年も発行します。

夏休み子ども定期券は、夏休み期間、子どもたちに公共交通機関を活用してもらおうと、去年から行われている事業です。

価格は、小学生券が500円、中学生券が1,000円で、南アルプス林道バスなどを除く、市内全てのバス路線が期間中乗り放題となるものです。

去年のチケット販売数は、小学生73枚、中学生112枚の、合わせて185枚と、利用者数は伸び悩みましたが、小さいうちから公共交通に慣れ親しんでもらい、利用促進を図りたいと、今年も事業の実施を決めました。

夏休み子ども定期券の利用期間は7月22日から8月26日までで、小中学校を通じて取りまとめ販売を行うほか、市役所・総合支所・バス事業者の営業窓口などで販売するということです。 -

涼しい夏至 園児元気に水遊び

21日は、一年で最も昼が長い日、夏至です。涼しい一日となりましたが園児が元気に水路で水遊びを楽しみました。

21日は、伊那市の伊那東保育園の園児30人が、市役所南側にあるせせらぎ水路で、水遊びを楽しみました。

21日の日中の最高気温は、21.2度と、台風一過の昨日とはうってかわって5月上旬並みの涼しい一日となりましたが、子どもたちは、水の冷たさに歓声をあげながらも、元気に水路を走り回っていました。

伊那東保育園では、毎年この時期、い縲怩ネちゃんバスに乗って市役所を訪れ、せせらぎ水路で水遊びをしています。

伊那東保育園の伊藤 美智子園長は、「せせらぎ水路は意外と知られていないが、安全で、気軽に来られる絶好の場所。もうすぐプールも始まるので、この機会に水に親しんで欲しい」と話していました。 -

伊那市 西駒山荘建替え寄付募る

伊那市は、来年度行う中央アルプス将棋頭山の直下に位置する西駒山荘の建替えにあたり、建設費用の寄付を募ります。

西駒山荘は、中央アルプスの将棋頭山の山頂直下にあり、大正2年、1913年の中箕輪尋常高等小学校の集団登山の遭難を契機に、大正4年、1915年に避難小屋として建設されたのが前身です。

来年は、遭難から100年、 小屋は築98年を迎えます。

建設以来、改築や骨組みの補強を行ってきましたが、老朽化が目立つようになっていました。

伊那市では、遭難100年を契機として、来年度建替えを計画しています。

建設当初からある石室部分は、歴史的な価値が高いとして、独立させ建設当時に近い姿で整備して残し、増築部分を宿泊施設として建て替える計画です。

伊那市では、西駒山荘の建て替えの建設費について一般から寄付を募ります。

建て替えの費用は、6千万円を見込み、県の補助金や起債を当てる予定ですが、700万円ほどを寄付で賄いたい考えです。

また、今年は、中箕輪尋常高等小学校の西駒山岳事故を題材にした小説「聖職の碑」の著者である新田次郎さんの生誕100年であることから、伊那市では、聖職の碑の上映会やトークショーなどの関連イベントを予定しています。 -

南箕輪村議会が地区社会福祉協議会と意見交換会

南箕輪村議会と、村内の地区社会福祉協議会の意見交換会が、21日南箕輪村の松寿荘で開かれ、「地区社協が設置されていない区の立ち上げに協力してほしい」などの要望が出されました。

意見交換会には、村議会の議員10人と地区社協の代表者10人、村社協から3人が出席しました。

村議会と地区社協の意見交換会は今回が初めてです。

意見交換会では、社協から「地区社協が設置されていない区の立ち上げに協力してほしい」などの要望が出されました。

南箕輪村の12区のうち、塩ノ井区と大芝区には社協が設置されていないということです。

そのほかに、「村のマイクロバスを使う際の費用の援助をしてほしい」という要望が出されていました。

議会では、意見交換会で出された意見を議員活動に反映させていきたいとしています。 -

【カメラリポート】オペラ春香舞踊団 横浜へ

6月3日に64年ぶりに伊那市で上演されたオペラ「春香」。このオペラに出演した舞踊団が、高木東六さんに縁のある横浜で開かれるダンスフェスティバルに、ゲストとして出演します。

17日は、春近郷ふれあい館で、メンバーが曲に合わせて、踊りを確認していました。

春香舞踊団は、6月30日に予定されている横浜の中区ダンスフェスティバルに出演します。

フェスティバルは、伊那市の名誉市民で、春香を作曲した故・高木東六さんが所属していた、横浜の赤い靴記念文化事業団が主催するもので、オペラ春香が64年ぶりに上演されたことを受け、今回、ゲストとして出演する事になりました。 -

上牧花の郷づくり

伊那市上牧の住民有志グループ「上牧花の郷づくり」は、17日、区内にあるフクジュソウの自生地等の草刈りや花壇の手入れをしました。

上牧八幡宮の近くにあるフクジュソウの自生地。

この場所では、毎年、春になると広さ約80平方メートルの土手いっぱいにフクジュソウが咲き、区民の憩いの場所になっているという事です。

この日は、地区住民およそ40人が参加し、区内の3か所で、草刈りや植樹、花壇の手入れなどを行いました。

このグループでは、今年度、伊那市地域づくり活動支援事業の採択を受け、これまでに、フクジュソウの自生地に、総延長およそ200メートルの歩道を整備してきたという事です。

グループでは、環境整備を通して、地域への愛着を育んでいくとともに、区民の絆を深めていきたいと話していました。

10月には、地区の文化祭でこれまでの作業の様子の発表する予定で、今後の地域づくりに役立てていきたいとしています。 -

箕輪町 読育ボランティア養成基礎講座

絵本の読み聞かせの基礎を学ぶ「読育ボランティア養成基礎講座」が、20日、箕輪町で開かれました。

講座は、箕輪町内のボランティアで組織する、読育ボランティアネットワークと箕輪町図書館が開いたものです。

初心者や、経験者に読み聞かせの基礎を学んでもらい、資質向上を図ることがねらいです。

講師は、飯田市の上郷図書館元館長の下沢洋子さんが努めました。

参加者は、それぞれ絵本を選び、持ち方やページのめくり方を教わりました。

下沢さんは、本が揺れると子供が話に集中できなくなるので、しっかり指で支える事、絵を隠さないようにページの下をつまんでめくる事などをアドバイスしていました。

下沢さんは、他に、「絵本を選ぶ時は、子供の人生に本当に必要な本なのかどうかを考えて欲しい」と話していました。

7月19日には、昔話を語る実践講座が開かれる予定です。 -

上伊那管内県税 4年連続減収

平成23年度の上伊那地方事務所管内の県税決算見込み額は、91億9436万円で、前年度に比べ1.6%減少し、4年連続の減収となっていることが分かりました。

上伊那地方事務所によりますと、昨年度、法人県民税と個人事業税は増収となりましたが、大規模建築の減少により不動産取得税が30パーセント以上の減収、法人事業税、個人県民税などが減収となりました。

納められた県税の割合は、95.4%で、納められなかった県税は、3億9769万円でした。

上伊那地方事務所管内の平成23年度決算見込み額は、前年度に比べて、1億5422万円、1.6%減収の91億9436万円となり、4年連続の減収となりました。 -

台風4号 上伊那目立った被害なし

台風4号は、19日午後10時頃上伊那に最接近しました。飯田線では、19日午後3時台から運転が見合わせられましたが、農作物や道路などへの目立った被害はありませんでした。

長野地方気象台によりますと台風4号は、19日午後10時頃上伊那に最接近しました。

雨が降り始めた、19日午前6時からの24時間の総降水量は39ミリで、19日午後9時からの1時間に、ピークとなる6・5ミリの降水量を記録しました。

伊那ケーブルテレビエリア内ではJR飯田線が、19日午後3時から終日、運転を見合わせていましたが、20日は、一部区間を除き朝から通常運行となっています。

南アルプス林道バスは、林道への倒木や落石などにより20日は全ての便が運休しました。

伊那市によりますと、21日からは通常運行する予定という事です。

気象台では「台風4号は、東寄りに進路をとったことにより、上伊那への影響は少なかったが、今週の金曜日から、台風や梅前線の影響でまとまった雨が降る事が予想される。

今週に入り断続的に雨がふり続いているので、河川の増水や、土砂災害に気を付けてほしい」と注意を呼び掛けていました。 -

酒井副市長「監査委員調査に協力」考え示す

伊那市土地開発公社理事長の酒井茂副市長は、公社が所有する土地の会計処理等について、第3者機関である市の監査委員が調査をする場合、全面的に協力する考えを20日示しました。

この日は、市役所で伊那市議会総務委員会協議会が開かれ、議員から公社の土地取得に問題が無いか、議長から市の理事者に対して調査の申し入れを行うこと、市の監査委員による調査を議会として要請するべきとの提案がありました。

他の議員からは「議会からも2名が公社の理事となっている。理事会での報告を待ち、その後、対応するべき」といった意見や「市議会全員協議会で議会としての対応を協議するべき」などの反対意見が多く出され提案は見送られました。

酒井副市長は、「第3者である、監査委員が調査するなら全面的に協力したい」と話し「公社が、売る事ができず長年保有した土地について状況の分析を行い、解決に向けた対策を議会に報告したい」と話していました。

土地開発公社では、現在、保有する15か所の土地について内部調査を実施しています。

酒井副市長によりますと、取得価格の妥当性や、会計など適切な事務処理がされたかどうかについて、公社の現役職員と退職した職員を対象に、当時の状況について聞き取り行っているという事です。

調査結果については、7月に土地開発公社の理事会で報告する予定という事です。 -

富県小学校でヘブンリーブルーの苗の植え付け

伊那市富県の富県小学校の児童と近くの住民が21日校庭のわきに青い朝顔・ヘブンリーブルーの苗を植えました。

苗を植えたのは4年生27人と富県の住民有志でつくる富県朝顔街道縲恊ツ藍会縲怩フメンバー9人です。

児童が育てた150株ほどの苗が校庭のわきに植えられました。

ヘブンリーブルーの植えつけは、富県小学校の4年生が総合学習の授業として毎年取り組んでいます。

青藍会は青い朝顔のある景観で、子供たちに郷土愛を育んでもらおうと、3年前から児童と一緒にヘブンリーブルーを育てています。

児童らは、校庭を囲むフェンスがヘブンリーブルーで覆われるように苗を一列に並べ、植えていきました。 -

伊那北保育園 七夕飾りづくりでお年寄りと交流

7月7日の七夕を前に、伊那市野底の伊那北保育園で19日、近くのお年寄りと園児が七夕飾りを作って交流しました。

19日は、年長の園児29人と福島高齢者クラブ、野底社会福祉協議会のメンバー14人が交流しました。

園児とお年寄りは、折り紙を使って飾りを作りました。

伊藤ちと世園長は、「お年寄りと触れ合って豊かな心を育ててほしい」と話していました。 -

バラまちフェスタ プリザーブドフラワー教室

伊那市の中心商店街で開かれているバラまちフェスタに合わせ、参加者がバラを使ったプリザーブドフラワーでブーケを作りました。

16日は伊那市通り町の伊原商店で教室が開かれました。

伊原商店ではバラまちフェスタに合わせて毎年教室を開いていて、今年で3回目です。

プリザーブドフラワーは、生の花を薬品につけ加工したもので、花を長期間楽しむことができます。

教室には4人が参加し、市販されているものを使ってブーケなどを作りました。

講師を務めたのは市内を中心にプリザーブドフラワーの制作や、教室を開く4人です。

講師らは、花びらの開き具合を綿棒をつかって調節する技術などを指導しました。

講師の吉瀬基恵さんは、「教室を開くことで、バラが好きな人が集まり、町に人が来る機会ができてよかった。」と話していました。 -

富県地区社協 たかずやの里環境整備

伊那市富県地区社会福祉協議会は、地区内にある児童養護施設たかずやの里で、17日、草刈りやまき割等の環境整備を行いました。

この日は、地区社協のメンバーと地区住民、およそ70人が参加し施設の周辺の草刈りや、ストーブ用のマキづくり等を行いました。

富県区社協では、職員だけではなかなか、手の届かない草刈りなどの環境整備を毎年、ボランティアで行っています。

作業では、ボランティアにまじり、施設の子供たちも草刈りなどを手伝っていました。

富県社会福祉協議会の橋爪初彦会長は「移転という話も出ているが、今後も継続して子供たちや施設を支えていきたい」と話していました

富県社協では、来月にも作業を計画していて、木の剪定などを行うことにしています。 -

い~な雑穀ネットワーク たかきびの種蒔き

雑穀の普及を目指して活動しているい縲怩ネ雑穀ネットワークは、雑穀たかきびの種を18日、伊那市長谷の圃場に蒔きました。

たかきびは、抗酸化作用があるとされているポリフェノールを多く含む雑穀です。

伊那市は、毎月17日をい縲怩ネ雑穀の日としていて、たかきびの種蒔きはその一環として行われました。

18日は、ネットワークのメンバー3人が専用の機械を使って、25アールの圃場に種を蒔きました。

メンバーは、「今回の結果を基に、収穫量や手間のかかり具合などのデータをとり、雑穀の普及につなげていきたい」としています。

たかきびは、10月中旬から下旬に収穫を予定していて、伊那市長谷の道の駅南アルプスむらのレストラン野のものが買い取るということです。 -

天体現象の写真展示会

5月21日の金環日食などを撮影した天文現象の写真展が箕輪町の箕輪町図書館で19日から始まりました。

写真は箕輪町図書館が住民から募集したもので、町内を中心に14点が集まりました。

金環日食でリング状になった太陽を撮影した作品や、箕輪南小学校で金環日食を観測した様子などが展示されています。

箕輪町図書館では、「幅広い年齢の方に見てもらい、少しでも科学や天文に関心を持ってもらいたい」と話していました。

天文現象の写真展は、箕輪町図書館で30日土曜日まで開かれています。 -

台風4号 非常に強い雨

台風4号は、19日夜から、20日の明け方にかけて県内に最接近する見込みで、長野地方気象台では土砂災害などに注意するよう呼びかけています。

長野地方気象台では、19日夜遅くから非常に強い雨が降ると予想していて、20日の正午までの24時間の予想降水量は、上伊那で200ミリとなっています。

気象台では土砂災害や河川の増水などに注意を呼びかけています。

また、20日の未明から朝にかけて強い風が吹く恐れがあり最大風速は15メートル、最大瞬間風速は30メートルと予想されています。

台風4号の影響で交通機関にも影響がでています。

JR飯田線は19日の午後4時現在、辰野、本長篠間で運転を見合わせています。

これに伴い、上伊那の9校では、下校時間を早めました。

その他、19日午後4時現在、交通機関に影響はありません。

伊那市のブロッコリー畑では、朝から収穫を急いでいました。

また、伊那市役所では、万が一に備え、災害対策連絡会議が開かれ今後の体制などについて確認していました。 -

水難事故に備え訓練

伊那消防署は、水難事故に備えた訓練を19日、伊那市の天竜川で行いました。

これは、川の特性を知って緊急時に備えようと実施されたもので伊那消防署の署員9人が参加しました。

伊那消防署では、より実践的な経験を積もうと去年前からから天竜川で実施しています。

19日は、川で人が流された事を想定した訓練が行われました。

署員たちは、流されてくる人をロープで救出したり、対岸から斜めにロープを張り川の流れを利用して救助していました。

伊那消防署では、25日にも天竜川ボートを使った訓練を予定しています。 -

新竜東保育園で新施設案を示す

伊那市が統合に伴い建て替える竜東保育園の新施設の案が19日開かれた伊那市議会社会委員会協議会で示されました。

新しい園舎は受け入れ可能な園児数は230人となっています。

施設案によりますと新しい保育園は鉄筋コンクリート一部2階建で延床面積はおよそ1800平方メートル。受け入れ可能な園児数を230人としています。

現在は、定員185人に対し6月1日現在で172人となっています。

1階に未満児、年中年長児の保育室や事務室などを設け、2階に年少児の保育室とリズム室の他、高齢者との交流や保護者相談などが出来る多目的室を設ける計画です。

来年度に今の施設を解体し平成26年3月に新施設の完成を予定しています。

工事期間中は市役所東側の職員駐車場に仮園舎を建設し対応するとしています。

協議会では他に伊那市西箕輪上戸地籍に市が昭和45年頃埋めたてた廃棄物をめぐる問題で、市は新たに地権者2人と和解したことを報告しました。

市は今議会最終日に損害賠償などおよそ3800万円を補正予算案として追加提出するとしています。

この問題についてはこれまでに地権者1人と和解が成立していて残り4人とも話し合いを進めています。 -

芸大生が中学生の演奏指導

東京芸術大学の学生が伊那市内の中学校の吹奏楽部員を対象に演奏指導する講習会が17日、伊那市のいなっせで開かれました。

17日は、市内5つの中学校の吹奏楽部員およそ250人が、楽器や習熟度等に応じてグループに分かれ、指導を受けました。

東京芸術大学と伊那市は、旧高遠町出身の伊澤修二が、芸大の初代学長を務めたことが縁で交流を続けています。

17日は、音楽学部の学生およそ30人が講師を務めました。

このうちアルトサックスでは、芸大3年の中嶋紗也さんが正しい姿勢や音の出し方などを指導していました。

市では「日本のトップの音楽を求めている学生から学ぶことで、本物の音楽を感じてもらいたい」と話していました。 -

田畑半沢で、ほたるの乱舞はじまる

南箕輪村のほたるの名所、田畑半沢では、ほたるの乱舞が始まっています。

南箕輪村田畑を流れる半沢川では、ほたるの乱舞がはじまっていて、17日の夜も家族連れなどが、観賞に訪れていました。

半沢川は地元住民でつくる、田畑半沢を愛する会が、ほたるが住める川を取り戻そうと19年前に整備をはじめました。

会では、ほたるの幼虫のエサとなるカワニナを育てて川に放す活動などを続けています。

会発足依頼、毎年この時期にほたる祭りを開催していて、現在は、南箕輪村のほたるの名所として知られるようになりました。

今年のほたる祭りは、18日から30日までで、ほたるをゆっくりと観賞してもらうため、半沢川沿いの道路は、午後7時から9時まで、通行止めとするほか、行灯を設置するということです。 -

ナイスロード沿いに大型スーパー出店

伊那市境のナイスロード沿いに岐阜県に本社を置くスーパーマーケット、株式会社バローが出店を計画していることが18日分りました。

市によりますと出店するのは、岐阜県に本社を置くスーパーマーケット、バローで計画地は、伊那市境のナイスロード沿いです。

これは18日伊那市役所で開かれた、伊那市議会経済建設委員会で明らかになったものです。

去年7月に伊那市がまとめた店舗面積1千平方メートル以上の新規出店を対象にした指導要綱制定後、初の大型店の出店となります。

今月13日に大規模小売店舗立地法と伊那市の新規出店指導要綱に基づく説明会を伊那市内で開催し住民およそ30人が参加したということです。

敷地はおよそ9千平方メートル、売り場面積は2千平方メートルで駐車台数は、159台となっています。

今年7月に工事を着工、完成は11月、開店は来年1月を予定していて県内では6店舗目となります。

バローでは地元雇用としてパートを60人採用するほか地元農産物の導入を計画しているということです。 -

伊那市商工業振興条例改正案 委員会で可決

伊那市議会経済建設委員会が18日、伊那市役所で開かれ、補助金を交付した新規企業が撤退する際その返還を求めることができるとする条例改正案が賛成多数で可決されました。

伊那市商工業振興条例の改正案では、市が補助金を交付した新規企業が操業開始から5年以内に撤退した場合、補助金の総額の10分の1または、撤退した前年度の補助金の2分の1以内のどちらか多い額を返還させることができるとしています。

市議会経済建設委員会でこの改正案は、賛成5、反対1で可決されました。

条例改正について市では撤退についてのペナルティではないとして、今後の企業誘致に影響が出ないよう配慮していくとしています。 -

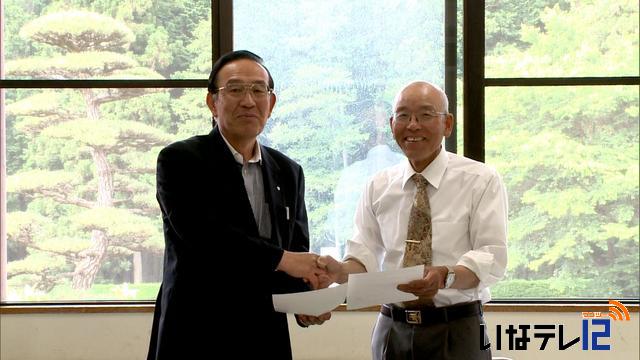

神子柴農地・水・保全会 農地の保全管理 村と協定締結

南箕輪村の「神子柴農地・水・保全会」は、国の補助事業を活用して農地や農業用水路の保全管理を行います

18日は、補助を受けるために必要となる村との協定の締結式が役場で行われ、唐木一直村長と保全会の毛利猛代表が協定書を取り交わしました。

協定は、遊休荒廃農地をつくらないための取り組みを円滑に実施するためのもので、村は保全会の実施計画について助言や技術指導を行います。

保全会は、神子柴の地区社協や営農組合、まっくんファームなどが集まり、今年の3月に設立しました。

保全会を構成するそれぞれのグループが連携し合い、交付金を活用して草刈りや水路の泥上げ、植栽による景観形成などを行います。

交付金の対象となるのは、区内の田んぼや畑など6,180アールで、交付金額は年間およそ270万円、5年総額でおよそ1,350万円です。

交付金は、国が2分の1、県と村が4分の1ずつ負担します。

唐木村長は「農地や水、道路などは地域の共有の財産。神子柴区をモデルとしながら他の地域に広がっていくことを期待する」と話しました。

協定の期間は、平成29年3月31日までとなっています。 -

小学生が自転車運転の技術競う

自転車の運転技術を競う「交通安全子ども自転車大会」が17日、伊那市の富県小学校で開かれました。

大会は、自転車の安全走行に関する知識と技術を身につけてもらおうと毎年開かれています。

伊那市内で自転車クラブがあるのは富県小学校だけで、17日はクラブのメンバー13人が参加しました。

参加者は、8の字走行やデコボコ道走行、S字走行などの運転技術を競いました。

子ども達は、真剣な表情で競技を行っていました。

伊那交通安全協会の堀内四郎会長は「知識と技術を身に付け交通安全に興味を持ってもらい、交通事故がおきないようにしてほしい」と話していました。

大会の結果、6年の仲村颯真君が優勝しました。

上位5人は、7月7日に長野市のエムウエーブで開かれる県大会に出場します。 -

父の日 家族でマレットゴルフ

17日は父の日。南箕輪村の大芝高原では、家族対抗マレットゴルフ大会が開かれました。

大会は、南箕輪村公民館が企画する体験講座の一環で開かれ、村内の10組30人の親子が参加しました。

例年の体験講座では、父の日の贈り物づくりをしていましたが、年々参加者が減少している事を受け、父の日の思い出を作ってもらおうと、今年は初めてマレットゴルフ大会を企画しました。

大会では、家族でチームを作り、一つのボールを交替しながら打ち、コースを回ります。

コースでは、スティックの取り合いをする兄弟に、ボールの打ち方をアドバイスする父親と、家族それぞれ楽しい時間をすごしているようでした。

南箕輪村公民館では、家族そろって一緒に遊ぶ良い機会、いい思い出にしてもらいたいと話していました。 -

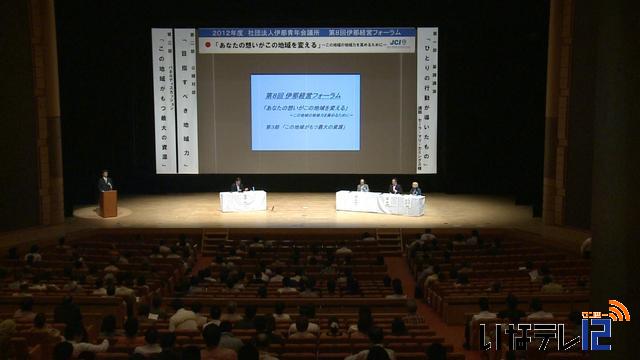

第8回 伊那経営フォーラム

社団法人伊那青年会議所が主催する第8回伊那経営フォーラムが、16日、伊那文化会館で開かれました。

会場には、県内外から500人ほどが参加しました。

パネルディスカッションでは、上高井郡小布施町の枡一市村酒造場社長のセーラ・マリ・カミングスさんと、白鳥孝伊那市長、伊那食品工業会長の塚越寛さんが、「この地域が持つ最大の資源」と題して話をしました。

セーラさんは「気づいたときからでも遅くないので、大事だと思ったことはチャレンジして守る。70代から80代になった人、先輩達の素晴らしさが伝えられるように、20代の人と70代の人たちをつなげる必要がある」と話していました。

塚越さんは「自分達の地域の優れた景観は、毎日見ていると気付かないが、写真などを通して客観的にみるとよいところだと分かります。実際にそういう景色が毎年少なくなっている事は確か。前は素晴らしい景色だったと思って翌年行ってみると、倉庫ができていたり。それは自由だからいいのですけれど、できたら、景観的にどうかな、ということを考えながらやれるような市民が育てば、その市は美しい市になるんだろうと思うんです」と話していました。

白鳥市長は、「伊那に住んでいる人は、皆、自慢できるいい場所を持っている。そういった場所は、いき過ぎた開発があれば戻すとか、今ある良さを次の世代にきちんと伝えていくといったことを、市民全員が同じ思いでやっていくことが大切ですよね」と話していました。 -

箕輪町商工会 サマープレミアム商品券限定販売

箕輪町商工会は、1万円で1万千円分の買い物ができる総額1,100万円分のサマープレミアム商品券を17日、限定販売し、40分で完売となりました。

午前9時の販売開始を前に、早い人で2時間前の午前7時に並ぶなど、箕輪町商工会館前には長い列ができていました。

プレミアム商品券は、夏と冬の年2回毎年販売されています。

価格は1セット1万円で、一般商店89店で使用することができる券が4枚、大型店でも使用可能な共通券が7枚入っています。

1人5セットまでの販売のため、家族で訪れたという人も多くいました。

商品券は1000セット限定の販売で、40分で完売しました。

町商工会では「町内で買い物してもらい潤いと活気がでればうれしい」と話していました。

次回は、10月に予定しています。

2810/(火)