-

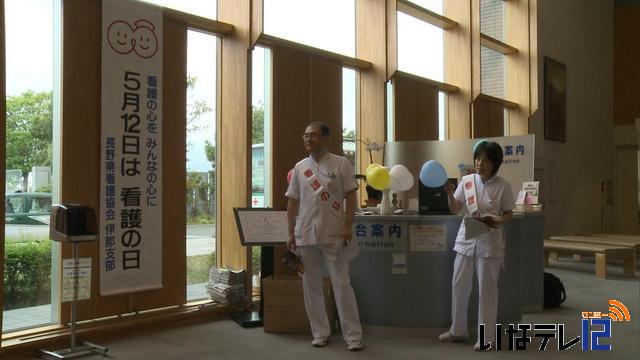

伊那中央病院 5月12日看護の日PR

10日から始まった看護週間にあわせ、伊那市の伊那中央病院は、5月12日の看護の日をPRするイベントを10日に行いました。

看護の日は、ナイチンゲールの誕生日の5月12日で、今年は5月10日から16日が看護週間となっています。

院内では、看護師が病院を訪れた人に看護の日をPRするチラシや花の種などを手渡しました。

今年は子供にも興味をもってもらおうと、看護の日のマークが描かれた風船も配布しました。

入口近くでは献血が行われ、60人ほどが献血したということです。

伊那中央病院では、「イベントを通じて看護を少しでも身近に感じてもらえたら」と話していました。

14日には1階売店前で血圧や体脂肪などの測定が行われることになっています。 -

大芝高原でウォーキング講座

南箕輪村の大芝高原で、10日にウォーキング講座が開かれました。

ウォーキング講座は、健康づくりの拠点として森の交流施設が去年10月に完成したことから、南箕輪村が今年度から開催しています。

10日は2人が参加し、大芝高原にあるセラピーロードの、2.5キロのリフレッシュコースを歩きました。

指導にあたった南箕輪村役場の佐藤佳代さんは、「ウォーキングをきっかけに、健康づくりに取り組んでいってほしい」と話していました。

次回は24日に行われることになっています。 -

韓国の研究者・農協が伊那市の直売所など視察

韓国の農業協同組合と研究者が、10日、伊那市を訪れ、直売所や有機農業の取り組みを視察しました。

10日は、韓国農漁村社会研究所のクォン・ヨングンさんと、安東農業協同組合の本部長、ファン・チャンヨンさんが、伊那市のグリーンファームを訪れました。

二人は、地域に根を張った直売所の建設を検討していて、世界の実例を見学・視察しようと、伊那市を訪れました。

グリーンファームでは、小林史麿会長の案内で蜂の子・イナゴなどの伊那の特産品や、山菜などを見学して歩きました。

生産者が、自分で値札を貼り、売り場に並べる様子に二人は、興味を持ったようでした。

ファンさんは、「日本のTPPと同じように韓国とアメリカとの自由貿易協定・FTAが問題を引き起こしている。地域で生産されたものが地域で消費され循環する経済を作りたい」と話していました。

二人はこのほか、無農薬の米で酒造りを行っている伊那市の造り酒屋宮島酒店などを視察しました。 -

伊那市 災害対応型自動販売機 初導入

伊那市は、災害時に飲料水などを無償で提供する災害対応型の自動販売機を、初めて導入しました。

伊那市役所1階に、今回導入された災害対応型の自動販売機があります。

災害により電気が供給されない状況になっても、蓄電器のシステムが作動し、専用の鍵で使用できるようになっています。

伊那市は、平成24年度の自販機の更新にあたり、更新した37台うち5台を災害対応型にしました。

自販機には、最大500本ほどの飲み物が入るということで、いざというときに活用されます。

災害時、商品の提供は設置業者が負担することになっています。

自販機は、伊那市役所1階のほか、美和診療所、ウエストスポーツパーク管理センター、サンビレッジ体育館、高遠スポーツ公園文化体育館に設置されています。

なお、伊那市が導入している自販機で購入すると、商品ひとつにつき7円が、伊那市社会福祉協議会を通して福祉団体に還元されるということです。 -

園児がアマランサスの種蒔き

伊那市の美篶保育園の園児は10日、雑穀「アマランサス」の種を保育園の中庭に蒔きました。

この日は、伊那地域アマランサス研究会が、アマランサスの種を年長園児にプレゼントしました。

種をもらった園児らは早速、中庭に移動して種を蒔きました。

研究会では、子ども達にアマランサスを知ってもらおうと、食育の一貫として平成20年から毎年、市内の保育園に種をプレゼントしています。

子ども達は、アマランサスが大きく育つようにと全員で「おまじない」をかけていました。

小松三枝子園長は「地元ならではの食材で食育を勉強できるのはとてもありがたい」と話していました。

この日蒔いた種は2・3週間で芽を出し、8月に開花、9月に収穫作業をするということです。 -

推奨みやげ品登録証授与式

新たに伊那市の推奨みやげ品に認定された5品の登録証授与式が、9日、行われました。

新たに推奨みやげ品となった5品は、カク万伊藤園の「さくら茶 高遠さくら小町」のリーフタイプとティーバッグタイプで、ほのかに桜の香りがする点、手軽にどこでも飲める点などが評価されました。

末広の「高遠漬 しまうり」は、田舎らしい土産でパリパリとした食感などが評価されました。

赤羽菓子店の「三万三千石最中」は、2色の餅でバラランスがとれていて、抹茶の香りがする点が評価されました。

この他、服部製麺所の「信州伊那の勘太郎そば」の2袋入りも、新たに認定されました。

審査は、伊那市らしさが出ているか、安全、安心の商品かなどを基準に今年3月に行われました。

伊那市観光協会が認定する伊那市推奨みやげ品は、今回の5品目を加えて62品目となりました。 -

東京都立北園高校 鹿嶺高原で鹿防護柵設置

東京都板橋区にある都立高校の生徒が、伊那市長谷の標高1,800メートルの鹿嶺高原で、9日、ニホンジカの食害から高山植物を守るための柵を設置しました。

鹿の防護柵を設置したのは、東京都立北園高校の2年生320人です。

北園高校では、学力と人間力を養うことを目的とした「北園プロジェクト」と呼ばれる奉仕活動を行っています。

長野県も活動に協力していて、鹿嶺高原での作業は2年目になります。

生徒らは、伊那市の職員などからアドバイスを受けながら、2メール間隔に柱をたて、ネットを張っていきました。

北園高校の杉浦文俊副校長は「都会に育ち受け身になりがちな子ども達が、自然の中での作業を通して、自分自身を見つめ直すきっかけにしてもらいたい」と話していました。

北園高校の生徒は9日から3日間、「森林保全奉仕活動」として、伊那市内で、枝打ちや薪割り、植樹などを体験する事になっています。 -

中部保育園 こいのぼり運動会

南箕輪村の中部保育園で9日、春のこいのぼり運動会が開かれました。

園庭には、こいのぼりが飾られ園児がその下で運動会を行いました。

中部保育園は、新年度が始まってから1か月ほどし、子供たちが慣れてきた頃に、全員で体を動かして交流する機会を作ろうと毎年5月に運動会をおこなっています。

今日は、全員で体操やかけっこ、玉入れなど5種目を行いました。

4月に入園した年少園児のかけっこでは、4人から5人のグループに分かれ、元気よくスタートしていましたが、途中転んで泣き出してしまう子供の姿も見られました。

清水すみゑ園長は「元気に泳ぐこいのぼりのように、大きな心で、大きく育って欲しい」と話していました。 -

伊那市小沢 芝桜見ごろに

伊那市の大型農道沿いにある、花の公園の芝桜が見ごろを迎えています。

広さ30アールの公園には、赤や白、薄紫色など色とりどりの芝桜が植えられ見ごろとなっています。

公園には実際の富士山の千分の一サイズで作った名物の花富士をはじめ、白と薄紫色の花で天竜川などが描かれています。

この公園は、伊那市小沢の住民有志による小沢花の会が管理していて、県内外から多くの観光客が訪れていました。

訪れた人たちは、公園内を散策したり写真を撮ったりしていました。

小沢花の会によると、花は先月20日頃から咲はじめ、現在、満開となっていて、天候にもよりますが、今月いっぱい楽しめるということです。

また、9日は、長野県出身のお笑い芸人、もう中学生さんが信越放送の番組収録の為、公園を訪れていました。

今回収録した模様は、信越放送で今月21日に放送されるということです。 -

宇治田さんツリークライミングアジア大会 敢闘賞

伊那市の宇治田直弘さんは、ロープを使い木に登る競技、ツリークライミングのアジア大会に出場し敢闘賞を受賞しました。

宇治田さんは、国内の大会で3位となり今月オーストラリアで開かれたアジア大会への出場権を手にしました。

ツリークライミングは、樹木の剪定や森林調査を行うための木登りの技術です。

大会では、木登りのスピードを競ったり、枝に取り付けられた鈴を鳴らしてまわる等5種目あり、スピードや技術が審査されます。

世界大会を経験し、宇治田さんは「世界との差があると実感したと」話していました。

宇治田さんは、大阪府の出身で林業にかかわる仕事を希望し10年前に長野県に移住し、現在は伊那市振興公社の職員として働いています。

ツリークライミングにであったのは、樹木医の資格をとったことがきっかけと話します。

宇治田さんは「ツリークライミングで木に登る事で、地上からは見えない木の状態を実際に確かめる事ができる」といいます。

ツリークライミングは、1980年代、自然に親しむレクリエーションとし広めようと世界組織が発足し、国内組織は2000年に設立されました。

国内では、知名度の低いツリークライミング。宇治田さんは、もっと多くの人に楽しんでもらいたいと考えています。 -

美咲蘭さん朗読コンサート

伊那市のいなっせで8日、語りべの美咲蘭さんの朗読コンサートが開かれました。

美咲さんは、松本で朗読の指導をするオフィス蘭を主宰していて、演出も手がけています。

8日はまほらいな市民大学講座の中で、スクリーンに映る絵に合わせ、絵本や古典などから6つの話を朗読しました。

コンサートでは朗読にあわせて琴の演奏も行われました。

また美咲さんが指導を手掛けている朗読グループの「伊那麦の穂」や「箕輪星の会」のメンバーが朗読を披露しました。

まほらいな市民大学講座は今年で14年目です。

1年間に25回の講座が開かれていて、現在13期生と14期生121人が学んでいます。 -

箕輪町出前講座 ストレッチ教室 昼の部開講

箕輪町の町文化センターで、ストレッチ教室の昼の部が10日開講しました。

10日は60人ほどが集まり、筋肉ストレッチや指のヨガなどの講習を受けました。

指導にあたったのは、健康運動指導士で箕輪町生涯学習課の西出聡さんです。

ストレッチ教室は毎年10月に開かれている天竜健康ウォークの実行委員会が、イベントに向けて体作りをしてもらおうと、去年6月から町の出前講座として開いています。

今までは夜の部のみでしたが、参加者からの要望があり、昼の部を開講することになりました。

実行委員長の高橋敏さんは、「日ごろから体を動かすことで、運動ができる体を作ってもらいたい」と話しました。

この教室は、毎週木曜日に開かれています。 -

いな少年少女合唱団が歌声披露

今年で創立25周年となる、いな少年少女合唱団の演奏会が6日、伊那市のいなっせで開かれました。

演奏会は2部構成で行われ第1部では、浴衣姿の団員が、わらべうたや民謡を歌い昔のあそびを取り入れた動きを披露していました。

会場にはおよそ300人が集まり合唱団の歌声に耳を傾けていました。

第2部ではフィンランドやハンガリーなどの歌を披露しました。

いな少年少女合唱団は、伊那市などの小学生から高校生まで、およそ30人が活動しています。

今年で創立25周年を迎え、節目の年を記念してフィンランドとハンガリーへ演奏旅行に出かけました。

演奏旅行では、現地の子ども合唱団と交流を深めたほか、学校で音楽の授業を受ける機会もあったということです。

この日の演奏会では17曲を歌い澄んだ歌声が会場に響いていました。 -

東春近小学校4年生りんご学習スタート

伊那市の東春近小学校の4年生は8日から恒例のりんご学習を地元のりんご農家伊藤一路さんの果樹園でスタートさせました。

東春近小学校では毎年4年生が授業の一環で地元田原の伊藤一路さんの果樹園でりんごの栽培体験学習を行っています。

果樹栽培の様子や農家の人の苦労などを学ぼうと行われているもので、今年で18年目です。

8日は、4年生54人が参加し摘花作業を体験しました。

摘花はひとつの房に咲く5つの花の中から中心の花だけを残し周りの花を摘む作業です。

中心の花に栄養分を集中させることで良いりんごが出来るということです。

ここ数日の暖かさで一斉に花が咲き、いつもの年と比べて1週間ほど早い作業となりました。

児童たちは伊藤さんのアドバイスを受けながら作業に汗を流していました。

手が届かないところはコンテナに乗って作業をしていました。

今年度は4回のりんご学習を予定していて、次回は5月下旬頃、余分な実を摘む摘果作業を行うことになっています。 -

箕輪町長岡保育園の園児が座禅体験

箕輪町の長岡保育園の園児が今日、近くの長松寺を訪れ、座禅を体験しました。

長岡保育園では、静かな中に身を置いて我慢することを園児に体験してもらおうと、3年前から座禅を組む一休さんの日を行っています。

今日は、園児38人が一人ひとり焼香をしたあと、座禅を組みました。

今年度は6回行う予定で、徐々に座禅の時間を長くしていきます。

今回は第一回目で、2分間の座禅を2回行いました。

長松寺の山崎義芳住職は、「座禅を通して我慢のできるいい子になってほしい」と話しました。 -

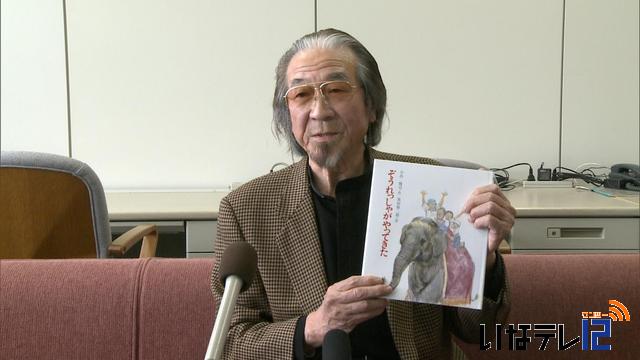

「アルプスに響け!ぞう列車の歌」制作発表

飯島町在住の映画監督、後藤俊夫さんが手掛ける舞台劇「アルプスに響け!ぞう列車の歌」の制作発表が8日、伊那市役所で行われました。

後藤監督が演出する舞台劇は、絵本「ぞう列車がやってきた」の童話に合唱曲を組み合わせた作品です。

これは、飯島町で演劇などをおこなっているいいじま文化サロンの事業のひとつです。

「ぞう列車がやってきた」という物語は、太平洋戦争のまっただ中で、二頭の象の命を守りぬいた、名古屋市の東山動物園の園長や飼育係の優しさや勇気を事実にもとづいて描かれた作品です。

この作品をもとにして、東日本大震災で被災し伊那谷に引っ越してきた一人の少女を主役にした脚本で、戦争のない平和な世界を訴えます。

後藤監督は、上伊那在住の子供たちにも参加を呼び掛けていて、5月31日まで演劇と合唱の出演者を募集しています。

また、まじかでプロの演技を学ぶ機会にしようと俳優の古谷一行さんに出演を交渉しているということです。

募集の受け付けは、飯島町教育委員会内いいじま文化サロン事務局で受け付けています。

稽古は7月から行い、12月に飯島町文化館大ホールで発表する予定です。

問い合わせ

いいじま文化サロン事務局 0265‐86-3111 -

花の丘公園の八重桜など見ごろ

高遠城址公園に次ぐ伊那市高遠町の第2の桜の名所、花の丘公園の八重桜などが見ごろを迎え、訪れた人たちが花見を楽しんでいます。

花の丘公園には八重桜など50種類、2000本の桜が植えられています。

時期をずらして咲くため、長い期間花を楽しむことができます。

花は、例年に比べて一週間ほど遅いということです。

これらの桜は、旧高遠町時代に各種団体が桜の名所にしようと昭和63年に植えたものです。

8日は、園内を散策する人や昼時には、お弁当を広げて花見を楽しむ姿が見られました。

花の丘公園の桜も伊那市の桜守が手入れをしています。

稲辺健次郎さんは、毎日花の丘公園を訪れ、桜の様子などを観察しています。

天候にもよりますが、花は今週いっぱい楽しめるということです。 -

勘太郎の衣装で伊那まつりをPR

今年40回を迎える伊那伊那まつりの記念事業として、勘太郎の衣装を身にまとったキャラバン隊が市内外に向けてまつりをPRすることが決まりました。

7日に開かれた第40回伊那まつり記念事業特別委員会で決まったものです。

委員会では、伊那まつり40年の歴史を振り返り勘太郎月夜歌・伊那節をクローズアップしようと今回のイベントを決めました。

勘太郎キャラバン隊はまつりの1、2週間前に地元の企業訪問やテレビ局などを訪れ伊那まつりをPRします。

キャラバン隊は10人程度で一般から公募します。

勘太郎月夜歌・伊那節が踊れることが条件で、6月11日まで募集し、14日に面接をして決定するということです。

キャラバン隊には交通費や日当が支給されます。

この他の記念事業として、全参加団体を対象にした勘太郎月夜歌や伊那節コンテストを実施する計画です。 -

原発技術者からみた憲法第9条

原発と平和について考える憲法記念日の集いが、3日、伊那市のJA上伊那本所で開かれました。

この日は「原発技術者からみた憲法第9条」と題して、福島第一原発の建設時に技術者として携わった小倉志郎さんが講演しました。

会場にはおよそ320人が集まり小倉さんの話に耳を傾けました。

小倉さんは、福島第一原発建設時に発電所内で使われる部品を作っていました。

その後、保守点検などで放射能タンクの中に入ることもあったということです。

点検の時には、手袋を4重にして、服とズボンのつなぎ目をテープで止めるなどしても長時間作業ができなかったと、放射能の危険性を説明していました。

小倉さんは「政府は原発をもっと安全にするから再稼働しても大丈夫と言うが、完璧にすることは不可能。放射能被害の大きさと原発のリスク、政府の大義名分を正しく見つめなおす必要がある」と呼びかけていました。 -

選挙で正副議長決まる

申し合わせ任期満了に伴う伊那市議会の議長と副議長の選挙が7日、伊那市役所で行われ議長には伊藤泰雄さん、副議長には前田久子さんが選ばれました。

7日は、市議会臨時会が開かれ議長と副議長の選挙が行われました。

議長には前議長で無所属の伊藤泰雄さんと、共産党の飯島光豊さんが立候補しました。

選挙は出席議員20人の投票で行われ17対3で伊藤さんに決まりました。

議長2期目となった伊藤さんは、64歳。旧伊那市から数えて、市議会議員は5期目です。

就任にあたり、これからの社会の最重要課題だとして、新たに環境エネルギー問題特別委員会を設置

するほか、引き続き、議会改革特別委員会と道路問題特別委員会を設置し各分野ごと専門的に取り組んでいくとあいさつしました。

副議長には公明党の前田久子さんと共産党の前沢啓子さんが立候補し17対3で前田さんに決まりました。

副議長となった前田さんは64歳。

旧伊那市から数えて4期目です。

また女性の副議長は旧伊那市を含め初となります。

前田さんは「自分が副議長を全うすることで女性の社会参加がさらに加速することを願う。」とあいさつしました。

正副議長の任期は申し合わせにより2年間となっています。

また常任委員会の構成も決まり総務委員会委員長には

飯島進さん。

社会委員会委員長には竹中則子さん。

経済建設委員会委員長には中山彰博さん。

議会運営委員会委員長には平岩国幸さんが就任しています。 -

子どもたちが美容師体験

子どもたちが美容師の仕事を体験するイベントが6日、箕輪町の美容室で開かれました。

このイベントは、子どもたちに美容師の仕事に触れてもらおうと松島美容室が開いたものです。

イベントには200人の子どもたちとその保護者が訪れカットやシャンプーなどの方法を教わっていました。

ほかには、ネイルアートのコーナーもあり、子どもたちが爪に柄のついたシールを張ってもらい喜んでいました。

松島美容室は箕輪町など上伊那に5店舗を展開していて、男女合わせておよそ40人のフタッフがいます。

地域とのつながりを深めようと中高生の職場体験の受け入れも行っています。

関重春社長は、「子どもたちが喜ぶと、親も元気になる。美容師の仕事を通して、地域に貢献していきたい。」と話していました。 -

ルネッサンス西町の会 園児と春日公園で桜の苗木植える

伊那市西町の住民有志でつくるルネッサンス西町の会は、近くの保育園児と桜の苗木を7日、春日公園内に植えました。

7日は、ルネッサンス西町の会のメンバーと竜西保育園の年長園児37人、竜南保育園の年長園児22人が、ソメイヨシノの苗木5本を植樹しました。

ルネッサンス西町の会では、地域に愛される公園づくりを進めようと毎年この時期に桜の苗木を植樹していて、今年で8年目です。

春日公園では西町区民を中心に昭和26年頃から桜の植樹が行われていて、現在ソメイヨシノがおよそ150本、ヒガンザクラがおよそ70本あります。

花見シーズンには、満開の桜と南アルプスや伊那市街を一望できます。

園児らは、桜の成長を願いながら交代で苗木に土をかぶせていました。

植樹が終わった後、子ども達にはお菓子が配られ、笑顔で受け取っていました。 -

災害発生直後に避難所運営にあたる職員などを対象にした研修会

伊那市は、大規模災害に備え、災害発生直後に避難所運営にあたる職員などを対象にした研修会を7日、市役所で開きました。

研修会には市の職員や学校関係者などおよそ70人が参加しました。

避難所は、▽被害についての情報や救援物資が集まる「基幹避難所」▽区が管理する「1次避難所」▽要援護者が避難する「福祉避難所」の3つに分けられます。

伊那市では、災害発生時に21の小中学校を基幹避難所としていて、休日や夜間に災害が発生した場合近くに住む職員を避難所運営にあたる初動対応職員に指定しています。

7日は、総務部危機管理課防災係の埋橋進係長が役割と避難所開設について話をしました。

埋橋さんは「避難場所についたら、まずは建物の安全確認を行ってください。その際は、中に入らず外から状況を判断して下さい」などと話していました。

伊那市では今後、迅速な避難所の開設と長期化した場合を想定した訓練を行うということです。 -

町郷土博物館 電気機関車の内部を公開

箕輪町郷土博物館は、博物館前に展示している電気機関車を5日公開し、子ども達が運転気分を味わいました。

電気機関車「ED竏・9」は、大正15年から50年にわたり飯田線を走った電気機関車です。

ED竏・9の引退に伴い、昭和51年から郷土博物館前に展示されています。

こども達は、国鉄OBなどでつくるED竏・9保存会のメンバーから運転の仕方を聞いたり写真を撮ったりしていました。

館内では、伊那市の鉄道愛好家尾崎晃一さんが作った鉄道模型が展示されました。

子ども達は、レバーを操作し電車の運転を体験していました。

町郷土博物館では「楽しみながら歴史に触れてもらい、少しでも興味を持ってもらえればうれしい」と話していました。 -

沢公民館 子どもの広場

箕輪町の沢公民館は、恒例のイベント「子どもの広場」を5日、沢グラウンドで開きました。

子どもの広場は、5月5日のこどもの日に合わせ、沢公民館が毎年開いています。

5日は、園児から小学生までおよそ80人が参加しました。

箕輪町運動保育士2人が5つの遊びを紹介し、参加者全員で楽しみました。

沢公民館の中澤清明館長は「テレビゲームの普及など、家の中で遊ぶ事が多くなった子ども達に、外で遊ぶ事の楽しさを感じてもらいたい」と話していました。

晴天に恵まれた5日は、子ども達が全力でグラウンドを走りまわっていました。 -

秋葉街道を歩き諏訪大社へ塩奉納

江戸時代、神社への参拝や塩の輸送路として使われた、古道「秋葉街道」を歩き静岡県から諏訪大社へ塩を運ぶイベントが行われました。

このイベントは、南信地域や静岡県西部の住民有志でつくる「チーム結い旅」が企画し、一行は先月28日に静岡県掛川市を出発し、のべ60人が約250キロを歩き諏訪大社を目指しました。

6日のお昼ごろには、伊那市高遠町の杖突峠頂上近くにある守屋神社に到着し残りわずかとなった旅の安全を祈っていました。

今回、諏訪大社に奉納する塩は、静岡県掛川市の住民有志が海水を煮つめて作る昔ながらの技法で作った物だということです。

チーム結い旅では、秋葉街道を歩き塩を諏訪大社へ奉納する事で、古道を守り伝える活動を次世代に繋げ、天竜川の上流と下流の地域の結びつきを考えるきっかけにできればと考えています。

チーム結い旅は、6日午後2時30分頃、諏訪大社に到着し塩を奉納したということです。 -

第11会中学生サッカーINA CUP

県内外の中学生サッカーチームが競い合うINA CUPが4日、5日の2日間、伊那市陸上競技場などで開かれました

伊那カップは、上伊那のサッカーのレベル向上や選手の交流を目的にFC伊那東部が毎年開いているものです。

11回目となる今年の大会には、県内外から36チームが参加しました。

大会は、8つのグループに分かれてリーグ戦が行われ各リーグの1位のチームが決勝トーナメントに進みます。

主催のFC伊那東部は、リーグ戦で愛知県の千種FCと対戦しました。

緑のユニフォームのFC伊那東部は、前半に1点を先制されますが後半終了間際に追いつきました。

試合は1対1で時間となり、PK戦の結果、FC伊那東部が5対6で惜しくも破れました。

大会の結果、予選で伊那東部を破った愛知県の千種FCが優勝しています。 -

高烏谷山区民ハイキング

伊那市の富県区民を対象にした恒例の高烏谷山区民ハイキングが、4日に行なわれました。

ハイキングは、区民の交流を図ろうと毎年行なわれていて今年はおよそ540人が参加しました。

参加者は、新緑に囲まれた山道を仲間や家族と会話を楽しみながら高烏谷山の8合目、標高1220メートルにある「つが平」を目指しました。

「つが平」では、区内にある富県小学校と新山小学校の交流もあり代表児童が学校紹介をした他、それぞれ校歌を歌いました。

今回で45回を迎えた区民ハイキングを記念し、富県公民館が主催する男性教室の「よろず講座」の受講生は、ヒノキで作ったベンチをつが平に設置しました。

参加者たちは、眼下に広がる伊那谷を眺めながら、連休の一日を楽しんでいました。 -

チューリップ掘り体験会

箕輪町上古田の畑で、チューリップの球根掘り体験会が4日開かれました。

これは遊休農地解消と地域活性化などを目的として活動している住民有志のグループ「これからの農業林業を考えるEグループ」が企画したものです。

この日は、親子連れなどが訪れ、気に入った色のチューリップの球根を掘り起こしていました。

主催者によると、今年は開花が10日ほど遅く連休中に入りいっせいに花が咲いたということです。

町内から訪れた女性は、「好きな色のチューリップが採れて孫も喜んでいるようです」と話していました。 -

和菓子店あかはね 高遠饅頭3,200個を猪苗代へ

伊那市高遠町の和菓子店あかはねは、旧高遠藩主保科正之の縁で伊那市と友好提携を結んでいる福島県猪苗代町へ高遠饅頭3,200個を贈りました。

贈られたのは、8個入りの高遠饅頭400箱です。

赤羽直会長は、保科正之のNHK大河ドラマ化を進めるため、猪苗代の人たちと絆を深めようと高遠饅頭を今回初めて贈りました。

贈られた高遠饅頭は、3日から行われる猪苗代さくら祭りで配られるという事です。

1612/(火)