-

伊那ビデオクラブ 伊那市にDVD寄贈

ビデオ愛好家でつくる伊那ビデオクラブは、伊那市の歌や伊那市の歴史を収録したDVD80本を1日伊那市に寄贈しました。

DVDには「伊那市の歌」の歌詞に合わせた映像やカラオケなどが17分、高遠高校の生徒が伊那市の古代から明治までの歴史を案内する「タツヤとミヅキの伊那歴史ハンター」が60分収録されています。

伊那市地域づくり支援金事業として制作し、3月16日に行われた第4回伊那映像祭で上映されました。

会長の武田忠芳さんは、「伊那市の歴史を映像に残したものは初めてで、多くの方に見てもらいたい」と話していました。

寄贈されたDVDは伊那市を通して学校や図書館などに配られます。 -

さくら茶用 八重桜摘み取り

伊那市商工会高遠支部女性部のメンバーは2日、さくら茶に使う八重桜の摘み取り作業を行いました。

伊那市高遠町の高遠町文化体育館横には女性部が30年ほど前に植えた、3本の八重桜があります。

ここの桜は、現在満開に近い状態でメンバーらは花を摘みとっては袋に詰め込んでいました。

桜は、花が八割ほど開いた状態で塩漬けにすると出来上がりの色が濃く、香りも出るということです。

今年は、例年より3割ほど少ない70キロほどが取れたということです。

午後には、場所を移し摘み取った桜の選別をしていました。

桜は、塩で仮漬けし、陰干した後今月下旬に本漬けし来年の花見シーズンまで寝かせます。

部長の伊藤妙子さんは「来年来て下さる方に、高遠の桜の味と風味を楽しんでもらえるよう、心をこめてつくりたい。」と話していました。 -

坂下でミツバチ分蜂

伊那市坂下の坂下駐車場近くで、女王蜂が働き蜂をつれ、巣から別れる分蜂する様子が4月30日見られました。

伊那市坂下の坂下駐車場近くのサツキの植え込みの中では、セイヨウミツバチが直径10センチ、長さ30センチほどの塊となっていました。

30日の午前10時ごろ、近くに住む人が植え込みの周囲に蜂が多く飛んでいたことを不思議に思い、市内で養蜂園を営む小松実治さんに連絡しました。

サツキの植え込みを見てみると、セイヨウミツバチの分蜂の際、群れが塊となる蜂球を2つ見つけたということです。

分蜂は、一つの巣に新しい女王蜂が生まれると、古い女王蜂が働き蜂を連れて集団で巣から別れるものです。

新しい巣が見つかるまでの間、働き蜂が女王蜂を守るため仮の巣を作り木の枝などに群がり、蜂球をつくります。

小松さんによると、「車の騒音や振動のある街中で、しかも同じ時間帯に2つの蜂球がみるのは珍しい」と話していました。 -

桜シリーズ 片倉南原お堂

地域の桜をお届けする桜シリーズ。

1日は伊那市高遠町藤沢の片倉南原お堂の桜です。

伊那市高遠町藤沢のお堂にある石仏をカサのように覆うように咲いています。

高さは5メートルほどで、古木の枝垂桜です。 -

農家食堂「こかげ」開店

伊那市高遠町藤沢の女性たちが運営する農家食堂こかげが4月29日に開店しました。

昼時には、多くの人たちがつめかけ、スタッフたちはうれしい悲鳴をあげていました。

29日の正午ごろ、駐車場は満車。店内に入ってみると、満席状態で、女性スタッフたちは、その対応に追われていました。

メニューは、地元でとれた野菜や米を使った古きよきいなかを感じさせる内容で季節感も味わえます。

過疎化が進み、空き家や耕作放棄地が目立つようになった地域を女性パワーで盛りたてようと藤沢宗子さんが中心となって10年前から構想をあたためてきました。

農家食堂こかげの営業時間は、午前11時から午後4時で水曜定休ですが、連休中は、休日返上で営業するということです。 -

高遠城址公園 有料入園者数

伊那市高遠町の高遠城址公園の今年の有料入園者数はおよそ17万3千人でした。

平成に入ってから有料入園者数が10万人台にとどまったのは、今回で3回目です。

これは1日開かれた伊那市議会全員協議会で示されたものです。

伊那市によりますと、高遠城址公園の花見客の有料入園者数は、およそ17万3千人でした。

去年までは4月1日から散り終わりまでが有料期間でしたが、今年は開花宣言の翌日から散り終わりまでに変わりました。

これにより例年より有料期間が短くなり開花宣言が出された翌日の17日から散り終わりの29日までの12日間でした。

東日本大震災があった去年より2万千人上回りましたが、平成に入ってからこれまでに十万人台にとどまったのは、平成元年と去年の2回だけでした。

有料入園者数が一番多かった年は平成8年の39万8千257人で、最も少なかったのは有料化された昭和58年の13万4千865人です。

今年までの累計入場者数はおよそ786万4千人です。 -

歩行中の男性はねられ重傷

4月30日の夜、7時50分頃、箕輪町の箕輪バイパスで道路を横断中の歩行者が車に跳ねられる事故がありました。

この事故で、歩行者の男性が骨盤の骨を折るなどの重傷を負いました。

事故があったのは箕輪バイパスの箕輪町交番入口信号の交差点です。

辰野方面から伊那方面に向かって走行してきた駒ケ根市の36歳男性が運転の車が横断していた箕輪町の会社員、奥山貫市さん62歳をはねました。

この事故で、奥山さんは骨盤を骨折するなどの重傷を負いました。

事故の原因については現在、伊那署で調べを進めています。 -

1.5倍となる耐震構造で建設を検討

伊那消防署は、新しい消防署建設の候補地が活断層地近いことをあげ、課題として建築基準法で定める数値の1.5倍となる耐震構造での建設を検討しています。

伊那市議会全員協議会が1日に開かれ新しい消防署建設候補地の富士塚グラウンド周辺の課題と解決策などが示されました。

それによりますと、候補地のおよそ300メートル付近に活断層があるため、大地震発生時、機能を維持するため庁舎の耐震性能は建築基準法に定める1.5倍となる耐震構造での建設を検討しています。

また地盤強化のため地下に支柱を打ち対応するなどとしています。

他に中心市街地や富県、美篶方面への現場到着時間の遅れや、市街地への道路が狭く大型車両のアクセスが悪いことなどが課題として出されていました。

解決策として、今後高遠消防署を含む出動区域の見直しを図るとし道路については必要箇所の拡幅改良を進めていくとしています。

議員からは、「ボーリング調査や、早急な道路の整備が必要」などの意見が出されていました。

これらの解決策を受け伊那市議会では候補地を富士塚グラウンド周辺とすることを了承しました。 -

ウォーキングで箕輪の春を満喫

日本風景街道のひとつ、箕輪町の花街道を歩く「花街道まつり」が、28日に開かれました。

この日は町内外からおよそ80人が参加して、花街道を歩きました。

平成19年に設立された信州みのわ花街道推進協議会は、県道与地辰野線沿いに花ももやあんずを植栽するなどの整備を行なっています。

花街道まつりは、その整備された風景の中ウォーキングを楽しんでもらおうと開かれたもので、今回で2回目になります。

箕輪町長田から富田までの約7キロの道のりで、参加した人たちは満開になった桜や咲き始めた花ももを見ながら歩いていました。

協議会の唐澤荘介会長は「春爛漫で様々な花を楽しむことができる。景色を見ながら参加者同士交流を深めてもらいたい」と話していました。 -

桜シリーズ 藤沢の枝垂れ桜

地域の桜をお届けする桜シリーズ。29日は、高遠町藤沢の枝垂れ桜です。

藤沢水上集落の熊野神社入り口にある枝垂桜の老木です。

ここのところのあたたかさで一気に花が進み、今がちょうど見ごろです。 -

西箕輪高原マラソン大会

29日、伊那市の西箕輪では、今回で23回目の西箕輪高原マラソン大会が開かれ、200人が好天のもと健脚を競いました。

西箕輪中学校グラウンドを発着点に伊那インター工業団地を折り返すコースです。

最長6キロのコースには、西箕輪中学生119人を含む137人が参加しました。

4.5キロ、3キロのコースには、小学生や一般など72人が参加し、思い思いのペースでゴールを目指していました。

29日は朝から晴天に恵まれ、参加者たちは、標高850メートルの高原でさわやかな汗を流していました。 -

保科正之生誕401年祭

旧高遠藩主保科正之の生誕401年祭が、伊那市高遠町の歴史博物館で29日行なわれました。

歴史博物館中庭にある保科正行の石像前には、伊那市や正之を通じて交流のある福島県猪苗代町、新宿区の関係者など60人が集まり、名君とされる正之公に思いをはせました。

大河ドラマをつくる会会長の白鳥孝伊那市長は、「現在48万人を超える署名を50万人にしたい。大河ドラマなどを通じて正之公を全国に発信したい。」とあいさつしました。

午後には、桜大学講座が総合福祉センターで開かれ、会津松平家14代当主の松平保久さんと、高遠内藤家17代当主の内藤頼誼さん、保科正之に詳しい福島県立博物館の主任学芸員阿部綾子さんが、正之の業績や時代背景、内情にせまりました。

会場には、多くの人たちがつめかけ3人の話を興味深そうに聞いていました。 -

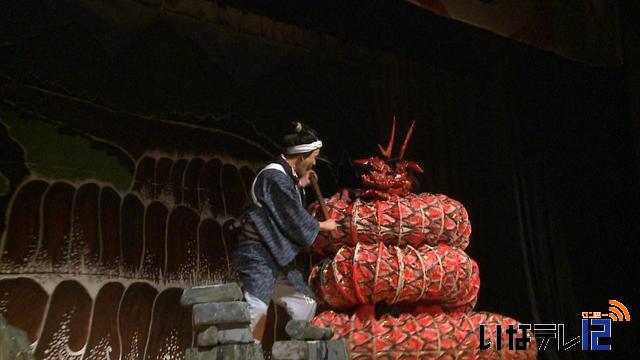

36災害題材のオリジナル歌舞伎

GW最初の日曜日の29日、各地で様々なイベントがありました。

伊那市長谷の中尾歌舞伎保存会は、初めてのオリジナル演目「三六災害半世紀」を29日、伊那市長谷の中尾座で披露しました。

「三六災害半世紀」は、昭和36年に伊那谷に甚大な被害をもたらした36災害を題材にした演目です。

幕末の農村を舞台に、長雨による土石流で妹を亡くした兄が、10年後に再び同じような土石流から、村や家族を守るというものです。

このオリジナル演目は、36災害から50年が過ぎたことを期に、災害の教訓を後世に残そうと、国土交通省天竜川上流河川事務所の草野慎一前所長が原作を作成しました。

土石流を大蛇に見立てていて、1番の見どころの大蛇との立ち回りのシーンでは、歓声とお捻りが飛び交っていました。 -

福与城址まつり 家族連れで賑わう

箕輪町の福与城址で29日、恒例の福与城址まつりが行われました。

まつりは、福与城址を守る会が毎年開いていて今年で15回目です。

去年は、東日本大震災の影響で中止となったため2年ぶりの開催となりました。

福与城址は、県の史跡に指定されています。

1545年の4月29日に、武田信玄が福与城に攻め入り、福与城主の藤澤頼親と激しい攻防を繰り広げたとされていることから、毎年この日に開かれています。

会場では、武士のいでたちをした主婦らがフリーマーケットを出店した他、豚汁を無料で振舞うコーナーが設けられました。

イベントコーナーでは、近くの箕輪南小学校の児童が太鼓の演奏を披露しました。

児童らは、桜が舞い散る中力強い演奏を披露していました。 -

桜シリーズ 箕輪中曽根権現桜

地域の桜をお届けする桜シリーズ。28日は箕輪町中曽根の権現桜です。

箕輪町中曽根公民館の近くにある権現桜。

樹齢1000年といわれていて、高さ18メートル、幹のまわりは8メートルあります。

この桜の開花は「山の神」が里へ降りてきた知らせといわれていて、木の根元には里を訪れた神が祀られています。 -

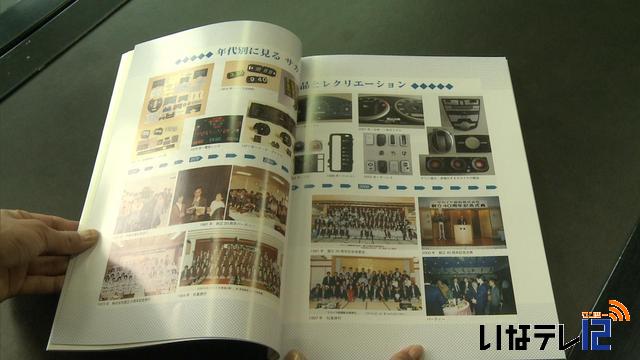

(株)サカイヤが50周年で記念誌

伊那市に工場をおく自動車や電化製品のパネルなどを製造している(株)サカイヤは、創立50周年を迎え記念誌を作りました。

26日は、伊那工場長の金澤 幸宣さんが、伊那市役所を訪れ、白鳥孝伊那市長に記念誌を届けました。

(株)サカイヤは、埼玉県に本社があり、自動車のメーターや電化製品のパネルなどのプラスチック製品を製造しています。

伊那工場が進出したのは、24年前です。

去年、創立50周年を迎えましたが、東日本大震災の影響で式典などの開催は控えました。その代わりとして、記念誌を作りました。

記念誌には、これまでの会社の変遷や、製造している商品の紹介などが載せられています。

白鳥孝市長は、「これからもますます大きく発展してもらえればありがたい」と話していました。

なお、記念誌は、従業員や取引先などに配ったということです。 -

箕輪ダムでジャンボマス放流

天竜川漁業協同組合は、ゴールデンウィークを前に、箕輪町の箕輪ダムなどでジャンボマスを28日放流しました。

28日は、箕輪ダム、伊那市の高遠ダム、辰野町の横川ダム、の3か所であわせて300キロ分のジャンボマスを放流しました。

ジャンボマスは50センチほどの大きさで近年では一番の大きさだということです。

28日は朝から10人ほどが集まり、ジャンボマスの放流を待っていました。

天竜川漁協では「ゴミの持ち帰りや遊漁料の支払いなどのマナーを守って釣りを楽しんでほしい」と呼びかけています。

遊漁料は一日券が1000円、年間券が6000円、中学生券が300円で、小学生以下は無料です。

券はコンビニエンスストアなどで買うことができます。 -

伊那地域最高気温28.8度 7月中旬並み

28日の伊那地域は日中の最高気温が28.8度と夏日になりました。平年を10度近く上回っていて、4月の観測史上最高気温となりました。

箕輪町のみのわ天竜公園では子ども達が水場で水遊びをしていました。

この日の伊那地域は午後2時34分に4月の観測史上最高となる28.8度を記録し、7月中旬並みの暑さとなりました。

伊那市西町の春日公園ではわんぱく広場が開かれ、多くの子ども達が半袖姿で遊んでいました。

春日公園を訪れていた子ども達も、公園内の水道で喉を潤していました。

子どもを連れて春日公園を訪れていた男性は「長袖を着てきてしまい失敗だった。本当に暑い」と話していました。

長野地方気象台によりますと、長野県南部は、29日も引き続き高気圧に覆われ、同じくらいの暑さになりそうだということです。

連休後半は、気圧の谷の影響で天気は下り坂で、雨の降る日もありそうです。 -

箕輪町のブラジル人学校 閉校でお別れ会

箕輪町のブラジル人学校「アウゴドン・ドセ」は、児童数の減少により、今月で閉校となります。

28日には児童や保護者、卒業生が集まり、お別れ会が開かれました。

この日はおよそ30人が学校を訪れ、学校の閉校を惜しみました。

アウゴドンドセは、平成11年の5月に、校長の宮下マルシア・トシエさんが、友人の子どもを預かったことをきっかけにスタートしました。

児童は、多い時には60人ほどいましたが、景気低迷の影響で帰国するブラジル人が多くなり、現在14人まで児童数が減りました。

お別れ会では、宮下校長が子どもやその家族にポルトガル語で「今まで大変お世話になりました」とあいさつしていました。

あいさつの途中、子ども達から花束や手紙が渡される場面もありました。

宮下校長は「辛いことも、楽しいことも、いろんなことがあった。現在の状況では自分の生活も厳しい状態。日本の景気がまた良くなったら頑張りたい」と話していました。

アウゴドンドセに通う子ども達は、今後町内の公立小学校や他のブラジル人学校に転校することになっています。 -

片岡鶴太郎さん サイン会

伊那市高遠町の信州高遠美術館で絵画や染色などの展示会を開催している片岡鶴太郎さんのサイン会が28日、信州高遠美術館で開かれました。

タレントとして活躍している片岡さんは、絵画や陶芸、染色などの作家としても活動しています。

28日は、片岡さんの作品展が開催されている信州高遠美術館でサイン会が開かれ、ファンおよそ200人が集まりました。

片岡さんは、筆を使って丁寧にサインをするとファンと握手を交わしていました。

片岡さんはタレントとして活躍する一方、絵画など作家としても活動しています。

伊那市在住の花人、唐木さちさんの花の写真集を見て感動した片岡さんは唐木さんに連絡をとり互いに意気投合。

そらから親交を深めるなかで伊那市での展示会開催が実現しました。

4月1日からはじまった片岡鶴太郎展には27日現在で1万5千人以上が訪れています。

展示は5月6日までで入館料は一般800円、小中学生は250円となっています。 -

春の叙勲 佐藤八十一さん受章

29日に発表された春の叙勲。伊那ケーブルテレビ放送エリア内からは、長谷村議会議員や伊那市議会議員を務めた伊那市長谷の佐藤八十一さんが旭日双光章を受章しました。

伊那市長谷杉島の佐藤八十一さん。84歳。

旧長谷村と合併後の伊那市で15年間議員を務め、地方自治推進に功績があったとして、旭日双光章を受章しました。

佐藤さん「私は人に恵まれました。幸せだったと思う。普通でいえば議員活動15年ぐらいでは叙勲の対象になるなんて考えられない。本当にびっくりしています。」

伊那里尋常小学校を卒業後、満蒙開拓青少年義勇軍として大陸に渡り、戦後、捕虜としてシベリアに抑留されました。

日本に戻ってからは三六災害にあい、家が流された経験もあります。

議員時代に印象に残っていることのひとつとして戸草ダムの問題を挙げます。

佐藤さん「気の毒なのは戸草ダム建設計画のために古里を捨てて出て行った人たち。80歳を過ぎてから他の地へ行って新しい生活をするというのは大変なこと。そういう人たちの事を思うと、とにかく建設してもらいたいと思うが今の経済情勢なり政治情勢の中でいくらがんばってみても無理かなあと感じている。」

叙勲を受章した佐藤さんは、議員活動を支えてくれた妻に感謝していると話します。

佐藤さん「普通の人は議員を2期もやれば女房が議員になるのを止めるが私の女房は文句ひとつ言わなかったので今度は私が面倒をみなければいけないと思っている。」 -

桜シリーズ 桑田薬師堂

地域の桜をお届けする桜シリーズ。27日は伊那市長谷溝口の桑田薬師堂の桜です。

かやぶき屋根の桑田薬師堂の境内にある枝垂桜。

樹齢推定400年の老木ですが、春になると今なお見事な花をつけます。

桜は来週始め頃まで楽しめるということです。 -

透析患者の避難誘導訓練

伊那中央病院は、透析患者の避難誘導に重点を置いた防災訓練を26日行いました。

2階の検査室から出火したとの想定で訓練が行なわれました。

隣の部屋で透析中の二人を避難誘導しました。

伊那中央病院の透析室は、検査室で火が出た場合は、東方向の1方向のみの避難経路となります。

病院では、これまで透析患者を誘導する訓練を行なっていなかったため、今回初めて取り組みました。

患者の避難誘導に携った看護士らは、戸惑いながらも指定されていた避難場所に無事患者を搬送することができました。

患者役の二人は、観察員で、どのような指示でどのような運用がされたかをチェックしました。

伊那中央病院では、年に2回防災訓練を行なっていて、今回の前期は、火災を、後期は、大規模災害を想定して行なわれます。

訓練は、各部署から選任されたメンバーで組織する自衛消防隊が行いました。 -

求人倍率0.68倍 県下最低水準

3月の上伊那の月間有効求人倍率は、0.68倍で、2月から0.04ポイント上昇しましたが、依然として県下最低水準です。

ハローワーク伊那の発表によりますと、3月の上伊那の月間有効求人倍率は0.68倍で、2月の0.64倍を0.04ポイント上まわりました。

しかし県平均は0.81倍で上伊那地域は、県下最低水準となっています。

企業の新規求人数は、全体では、2月を下回ったものの建設業、製造業、医療・福祉分野で上回り1,143人でした。

一方、新規求職者数は920人で、2月の1,007人から87人減りました。

なお、高卒者の内定状況は、98.2パーセントで平成22年度末を0.5ポイント上回りました。

ハローワーク伊那では、「雇用情勢は、依然として厳しい状況にあるものの、持ち直しの動きがみられる。」と話しています。 -

新ごみ施設検討専門委が連合長に中間報告

新しいごみ中間処理施設の基本的構想を検討している上伊那広域連合の施設整備検討専門委員会は、このほどまとめた中間報告を27日白鳥孝連合長に報告しました。

専門委員会委員長で信州大学農学部の北沢秋司名誉教授らが市役所を訪れ、白鳥連合長に報告しました。

専門委員会がまとめた中間報告は、●候補地は、富県の天白水源付近、●処理方式は、環境面や経済性などからコークスの燃焼熱でごみをガス化する方式と熱した砂でごみをガス化させる方式の2つで検討を進めること、●事業方式は、公設民営を軸に模索するなどと11章で構成されています。

今後は、5月中旬から関係地区への説明会や意見募集を行い7月までに最終報告としてまとめ、8月の広域連合正副連合長会での決定を目指します。 -

伊那市手良で一足早く田植え

伊那市手良の田んぼで、27日、早くも田植えが始まりました。

27日は、伊那市手良中坪の登内里見さんの妻、美穂さんが、田植え機で田んぼに苗を植えていました。

登内さん宅では毎年4月下旬ころ田植えを始めていて、今年は去年より2日早い田植えとなりました。

美穂さんは「今年は寒かったので苗の管理が大変でしたが、霜の被害もなくよく育ちました」と話していました。

登内さんは5月いっぱいかけ、他の農家からの依頼も合わせて植えるということです。

JA上伊那によると、田植えのピークは5月中旬になるということです。 -

ごみ処理基本計画 前倒しで計画の改定へ

上伊那広域連合は、平成22年3月に5か年計画で定めたごみ処理基本計画について、ごみの減量化など一定の目標を達成したとして、計画の改定を行います。

27日は、今年度初めての上伊那広域連合廃棄物政策審議会が、伊那市のいなっせで開かれました。

ごみ処理基本計画は、ごみの減量化や資源化をより効果的に進めようというものです。

平成22年度の目標値は、燃やせるゴミ3万2,000トンに対し、排出された量は2万9,000トンで目標を達成しています。

この他にも、燃やせないゴミや廃棄物など15項目のうち11項目で目標を達成していることから、最新のデータに基づき新たな目標を定めることが27日の審議会で承認されました。

今後事務局でたたき台を検討し、審議会に試案を示すということで、平成25年12月の改定を目指します。 -

元留学生が上農高校を訪れる

2006年に南箕輪村の上伊那農業高校に留学し、その後高校の教師となったタイ人のジャルター・インタラコンケーオさんが26日、8年ぶりに上農高校を訪れました。

ジャルターさんは25歳。

8年前、上農高校の園芸科学科観賞食物コースに7か月間在籍し、日本語や日本の農業などについて学びました。

歓迎会で塩崎正校長は「こんにちは、おかえりなさい」と現地の言葉で迎え入れました。

これを受けジャルターさんは、日本語で挨拶しました。

ジャルターさんは、難関とされている現地の教員免許の国家試験にトップで合格し、現在、国立の高校で農業やパソコンの使い方を教えています。

26日は、教え子のベンジャマース・アンネーツさんと一緒に校内を見学しました。

訪問は、留学時代お世話になった教師とジャルターさんが交流を続けていたことが縁で実現しました。

この後、慣れ親しんだ施設を見学し、当時教えてもらっていた教師に合うと、久々の再会を喜んでいました。 -

「ローメン」新イメージキャラクター募集

伊那ローメンズクラブは、創立15周年に合わせてローメンの新しいイメージキャラクターを募集します。

ローメンのイメージキャラクターは、現在、ローメンを持った馬、「ウマカロー」が務めています。

伊那の特産品「馬肉」と「美味かろう」という語呂合わせでローメンと馬肉をPRしてきましたが、B1グランプリなど、全国大会出場時に「なぜ馬なのか」などといった質問を受けることがふえていました。

そこで今回、ローメンズクラブの15周年に合わせて新しいキャラクターを募集することになりました。

キャラクターは、30日に伊那市役所駐車場で開催される「ローメン祭」で募集の呼びかけを行い、来月21日まで伊那商工会議所で受け付けています。

応募作品はローメンズクラブやファンクラブによる選考で絞り込み、加盟店に訪れた客の投票により決定します。

作品採用者には、加盟店で利用できる5万円分の食事券が贈呈されることになっています。

伊那ローメンファン倶楽部の伊東久さんは「全国でローメンをPRするということは伊那市をPRするということ。みんなに親しまれる、温かみのあるキャラクターの応募をお待ちしています」と話していました。

なお、新キャラクター決定後もウマカローは初代キャラクターとして活動していくということです。 -

桜シリーズ 西春近細ヶ谷桜

地域の桜をお届けする桜シリーズ。26日は、伊那市西春近の細ヶ谷桜です。

西春近の伊那スキーリゾートに上っていく途中にあり、現在満開となっていて見ごろです。

この場所は、伊那市街地や河岸段丘、南アルプスが一望できる伊那市屈指のビューポイントです。

残雪の南アルプスと満開の桜の共演が楽しめます。

1512/(月)