-

救急医療情報キット配布

伊那市は、希望する一人暮らしの高齢者などを対象に緊急時に医療情報などを入れた容器、救急医療情報キットを配布しています。

容器救急医療情報キッドには、救急隊員が必要とする医療情報が記入されているため、万が一の際に、適切な処置を速やかに行えます。

容器の中に、薬剤情報の写しや本人確認ができる写真などを入れて冷蔵庫に保管します。

市内の一人暮らし世帯や高齢者のみの世帯などで各地区の民政委員が配布しています。

伊那市では、キットが必要な人は、各地区の民生委員か市の高齢者福祉課に問い合わせて欲しいと呼び掛けています。 -

高山植物の回復効果を調査

ニホンジカの食害対策に取り組んでいる南アルプス食害対策協議会は、高山植物マルバダケブキの茎を刈り取り他の高山植物の回復促進にどのような効果があるか調査を行う計画です。

28日、伊那市役所で開かれた協議会総会で承認されました。

マルバダケブキが増え続けていることから設置したシカの防護柵内の高山植物が生えないのが現状です。

今年度は、マルバダケブキの茎を刈り取り地表付近に残っている他の高山植物の回復促進にどのような効果があるか検証します。

総会では他に、信州大学農学部に委託しているニホンジカの行動範囲などについての中間報告がありました。

信州大学農学部研究チームでは、去年7月から10月にかけて馬の背ヒュッテ周辺に赤外線センサーカメラ4台を設置し、撮影されたシカは延べ232頭が確認されました。

また、南アルプス林道沿いでの調査では、3か所にカメラを設置し、標高が低くなるほどシカの出没頻度が高くなっていることが報告されました。 -

弘妙寺でシャクナゲ見ごろ

伊那市高遠町荊口の弘妙寺でシャクナゲが見ごろを迎えています。

弘妙寺にはおよそ150株のシャクナゲが植えられています。

今年は例年より1週間ほど遅れて見ごろを迎えていて、現在は遅咲きの種類のものを楽しむことができます。 -

伊那ナイターソフト ケーブルテレビ杯春季トーナメント アスター優勝

伊那ナイターソフトボールのケーブルテレビ杯をかけた春季トーナメント決勝戦が26日、伊那市営球場で行われ、アスターが3年ぶり3回目の優勝を果たしました。

15チームが参加した今年度の春季トーナメントは、3回目の優勝を狙うアスターと、初優勝を狙う信濃路クラブの対戦となりました。

初回に1点ずつを挙げ、1対1で迎えた3回表のアスターの攻撃。

1アウト2塁からライトへのタイムリーヒットで2対1とします。

なおも2アウト3塁とし、4番の山崎大志さんのホームランで2点を追加しリードを広げます。

追いかける信濃路クラブは4回の裏に1点を返しますが反撃もここまで。

5対2でアスターが勝ち、3年ぶり3回目の優勝を果たしました。 -

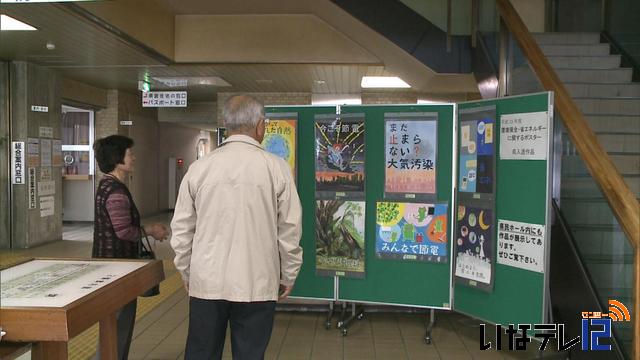

環境保全や省エネルギーに関するポスターの入選作品の展示会

環境保全や省エネルギーに関するポスターの入選作品の展示会が28日から、伊那市の伊那合同庁舎で開かれています。

ポスターは、昨年度県が環境保全意識の普及を図ろうと小学生から高校生までを対象に募集したものです。

昨年度はこれまでの環境保全部門に加え、省エネルギー部門を新設し、県全体であわせて2,090点の応募がありました。

会場には、上伊那地域から応募のあった576点のうち入選した21点が展示されています。

県の環境課によると、昨年度は最優秀賞8点のうち、上伊那地域から4点が選ばれ、入選数も三分の一を占めるなど上伊那のレベルが高かったということです。

ポスターは、県内各地で展示されることになっていて、伊那合同庁舎では6月1日まで飾られます。 -

たかずやの里整備支援基金を新設

伊那市富県の児童養護施設たかずやの里の移転新築について上伊那広域連合は整備支援基金を新設し、広く支援を求めていくことを決めました。

28日は上伊那広域連合議会が伊那市役所で開かれ、基金新設に関する条例案が全会一致で可決されました。

たかずやの里は施設の場所が防災上危険なことや、老朽化が進んでいることなどから移転新築することが決まっています。

土地取得や建設にかかる費用については、現在調査中で、広域連合では国、県の補助制度を活用することで、平成25年度の着工を目指しています。

昨年度、移転新築の費用として100万円の寄付があり、これについては基金に積み立てられるということです。

広域連合では寄付金の募集を6月からはじめることにしています。 -

プロの漫画家と愛好家が交流

諏訪地方出身の漫画家、山田孝太郎さんと漫画愛好家の交流会が、27日箕輪町のカフェ・プラットで開かれました。

山田さんは諏訪清陵高校卒業後、東京造形大学に入学。

在学中の平成12年に漫画家としてデビューしました。

現在は月刊コミックアライブで「聖剣の刀鍛冶(ブラックスミス)」を連載中です。

交流会は山田さんの父親の友人でカフェ・プラットの経営者が企画したものです。

28日は山田さんのファンなど高校生およそ、15人が訪れ店内に飾られた作品を楽しんだり漫画に関する質問などをして交流していました。

訪れた人たちは、プロの漫画家山田さんの話を聞いたり作品に触れその世界観を味わっていました -

セーネンブ的伊那コンで街に賑わい

初めて会った人たちが伊那の街で食事やお酒を楽しむ催し、セーネンブ的伊那コンが27日、伊那市内で行われました。

この催しは、出会いの場づくりや、地域活性化などを目的に伊那商工会議所青年部が初めて企画したものです。

27日は、男性157人、女性108人、合わせて265人が参加し、受付会場のいなっせ北側広場では伊那の勘太郎にちなんで参加者の証明となる三度笠が配られました。

この企画は20歳以上なら未婚、既婚を問わず誰でも参加することができる街なかの合同コンパとして行われました。

伊那コンには、市内12店舗が加盟し集まった人たちは、グループに分かれ指定されたお店で会話や食事を楽しんでいました。

伊那コンは自由参加を含め三次会まで設定され、参加した人たちは、それぞれの店でお酒や料理を囲みながら会話を弾ませていました。 -

山本厚生さん「ひと裁ち折り」講座

東京の一級建築士、山本厚生さんによる「ひと裁ち折り」講座が28日、南箕輪村の大芝研修センターで開かれました。

講座は地域の歴史や文化などについて学んでいる伊那谷地域住民大学が開いたもので、会場にはおよそ30人が集まりました。

講師を務めたのは、東京の一級建築士、山本厚生さんで、「ひと裁ち折り」について話をしました。

「ひと裁ち折り」は、山本さんが考案したもので折り紙を折って一直線に切るだけで文字や図柄など様々な形をつくりだす紙遊びです。

参加者は、山本さんの指示通りに紙を折ったあと、1回ハサミを入れてハートの形を作っていました。

「ひと裁ち折り」では左右対称のものだけでなく折り方を工夫することでアルファベットなどの文字を作ることもできるということです。

山本さんは、「「ひと裁ち折り」は頭も使うし人とのコミュニケーションにも役立つ。世代を超え楽しめる遊びとして広めていきたい」と話していました。 -

Eグループ保育園児とヘブンリーブルーの種まき

箕輪町上古田の住民有志でつくる「これからの農業林業を考えるEグループ」は25日、近くの保育園児と一緒にヘブンリーブルーの種を蒔きました。

Eグループは、遊休農地の解消や地域活性化などに取り組んでいて、8年前から青いアサガオ・ヘブンリーブルーを栽培しています。

25日は、上古田保育園の園児およそ60人と一緒に遊休農地に種を蒔きました。

Eグループの唐澤光範グループ長は「地域の人と関わりを持ちながら、命を大切にする心を養ってもらいたい」と話していました。

ヘブンリーブルーは、8月下旬から咲き始め、10月いっぱいまで見ごろということです。 -

福島県飯舘村酪農家、長谷川健一さん講演会

福島第一原発事故により村内全域が計画的避難区域となっている飯舘村の酪農家、長谷川健一さんの講演会が、26日、伊那市のいなっせで開かれました。

講演会を開いたのは伊那市や箕輪町、南箕輪村に住む住民有志でつくる実行委員会です。

長谷川さんは、飯舘村の酪農家組合理事や区長などを務めていて、原発事故後、農家や住民の支援に奔走しました。

実行委員長で、長年チェルノブイリ原発事故の被災地で支援を行っている原富男さんは「福島の現状をもっと多くの人に知ってもらい、声をあげていきたい」と話していました。

委員会のメンバーは、今後、避難者の支援のほか、上伊那で栽培した野菜を福島の子どもたちに届けるなどの活動をしていきたいとしています。 -

伊那市消防団 出水期に備え水防訓練

梅雨や台風などの出水期に備え、伊那市消防団は、27日、伊那市高遠町の三峰川河川敷で水防訓練を行いました。

この日は、13分団の班長以上、227人が参加しました。

訓練は、長雨や台風などの河川の増水による堤防の決壊や氾濫を防ごうと、毎年この時期に行われています。

団員らは、班に分かれ、増水した際の対処方法を学びました。

このうち、「木流し工法」の実技では、木に重りの土のうをつける作業を行いました。

これは、葉の多い大きな木を川の中に投げ込むことで、急な流れで堤防が削られる事を防ぐものです。

また、鉄で編まれた筒の中に石をつめ、それを川の中に入れることで、水流を制御する蛇篭を作る実技も行われました。

また、この日は、消防団全員に、団員証が配られました。

これを提示すると、伊那市観光(株)の羽広荘や日帰り温泉施設で入浴料が100引きとなります。

伊那市では、優遇制度を設けることで、団員の意識高揚や団員確保へつなげていきたい考えです。 -

バイクの祭典 スーパーエンデューロ

オフロードバイクの2時間耐久レース「スーパーエンデューロ・イン天竜」が27日、伊那市の天竜川中州に設けられた特設会場で行われました。

レースには、県内をはじめ、千葉県、静岡県などから、およそ70組が出場しました。

27日は楽しみながら走るファミリービジネスクラスのほか、スピードとテクニックを競うスポーツオープンクラスなどが行われました。

レースは地元のバイク店有志でつくる実行委員会が毎年行っていて今年で26回目です。

1周2キロのコースを2時間で何周走れるかを競うもので、ライダーたちは、砂煙をあげながらコースを走りぬけていました。

中には、タイヤが砂にとられ転倒し悪戦苦闘するライダーもいました。

観戦に訪れた人たちは目の前を走り抜けるライダーに声援を送りながら、迫力あるレースを楽しんでいました。 -

鳩吹公園のツツジ見頃

鳩吹公園には11種類およそ3万本のツツジが植えられています。

現在見頃を迎えていて、白や赤、オレンジなどの花を見ることができます。 -

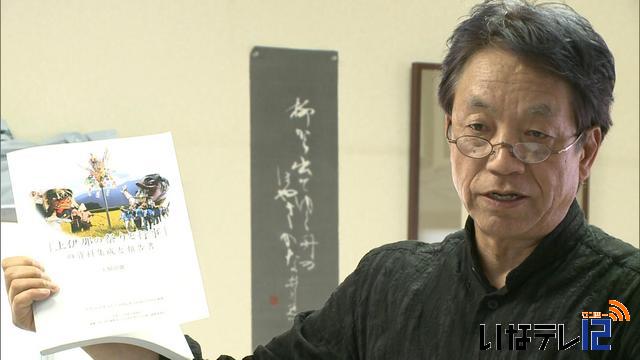

「上伊那の祭りと行事の映像記録」上映へ

映画「ほかいびと、伊那の井月」を手がけた北村皆雄監督制作の「上伊那の祭りと行事の映像記録」が11月に上映されます。

26日は伊那市で映像記録上映の記者発表が行われました。

上伊那の祭りと行事の撮影は文化庁から補助を受け、北村監督が所属する井上井月顕彰会が平成22年度から進めてきたものです。

伊那市山寺の、やきもち踊りや、箕輪町木下の鹿頭踊り、南箕輪村の盆正月など上伊那に伝わる30の祭りと行事が収録されています。

映像記録はDVDにまとめ中学校や高校、図書館などに配られるほかインターネットでの配信も計画されています。

また11月には伊那市高遠町の高遠さくらホテルで上映会と民族芸能専門家によるシンポジウムが予定されています。

顕彰会では、「30本もの民俗行事の映像記録がDVD化されネット配信されることは、全国的にみても類をみない、画期的なこと」だとして、地域文化の継承に

役立てたいとしています。 -

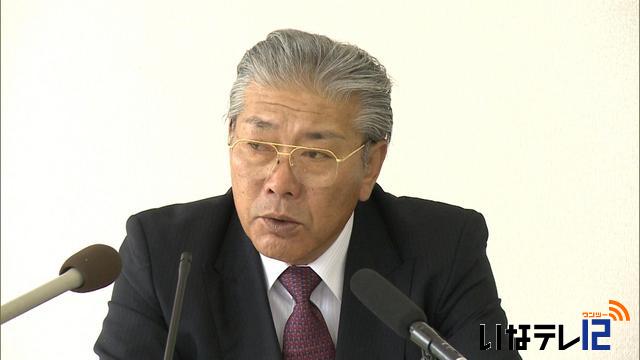

JA上伊那 新組合長に御子柴茂樹さん

JA上伊那の、任期満了に伴う役員の改選で、新しい組合長に常務理事の御子柴茂樹さんが選ばれました。

26日に開かれた、理事会、監事会で役員が決まり、組合長には常務理事の御子柴茂樹さんが選ばれました。

組合長就任について御子柴さんは「上伊那地域の食と緑、組合員との絆を大切にしながら、JA上伊那の伝統を引き継いで、販売高180億円、組合員3万人を目指して心を新たにがんばりたい」と話していました。

御子柴さんは昭和25年生まれの62歳。昭和48年に亜細亜大学を卒業後、旧伊那農業協同組合に入組。伊那支店長や総務企画部長を歴任し、現在常務理事を務めています。

御子柴さんはTPP協定について「一害あって百利なし。農業を守り、地域を守り、国を守るという立場から、上伊那6万4千、国で1千万の署名を集め、徹底抗戦していきたい」とし断固阻止を掲げました。

また、抱負として「次世代へスムーズに資産を受け渡すための生産基盤の維持確保と生産振興」、「12支所を中心に役職員、組合員が一体となった農業振興」をあげていました。

御子柴さんは6月1日付で組合長に就任、任期は3年となっています。 -

進徳教育の精神を見つめ直す

旧高遠藩の藩校「進徳館」の教育精神を見つめ直し、受け継いでいこうと26日、進徳館の日の行事が行われました。

この日は、白鳥孝伊那市長や久保村清一教育長らが進徳館を訪れました。

当時、進徳館の生徒は授業の前に孔子や孟子などの五聖像に拝礼していた歴史があり、参加者はそれに習い拝礼をしていました。

進徳館は、1860年に藩士の養成を目的に創設された藩校です。

毎年、進徳館が創設された5月に、当時の教育精神を見つめ直そうと「進徳館の日」を設けて拝礼をしています。

白鳥市長は「日本を築いた原点の場所とも言える。伊那市の人だけでなく、いろんな人達に来てもらい進徳教育を見つめ直してほしい」と話していました。

進徳館の庭では高遠中の生徒による野点が行われ、訪れた人たちがお茶を味わっていました。

高遠中や高遠高校では、進徳館の歴史を受け継いで現在でも「実学の精神」を学習のテーマにしています。

中学生を引率した佐々木豊教頭は「進徳教育の行われた場所で実学の精神を養ってもらえれば」と話していました。 -

上伊那リハビリテーション研修会

上伊那地域の病院などでつくる上伊那リハビリテーション連絡協議会の、研修会が26日伊那市の伊那合同庁舎で開かれました。

上伊那リハビリテーション連絡協議会は上伊那地域のリハビリ関係者の技術向上や施設間の連携強化を図ろうと去年結成されました。

リハビリに関わる上伊那地域の医療機関や行政関係者で組織しています。

26日は研修会が開かれ、68人の医療関係者があつまりました。

研修会では、癌の治療やリハビリをテーマに、取り組みの発表や、講演が行われました。

駒ケ根市の昭和伊南総合病院は乳がんのリハビリの取り組みについて発表し、リハビリの内容をまとめた冊子を用いて指導することで、指導が統一され、患者の不安が軽減されたなどと報告をしていました。

協議会幹事で上伊那医師会代表の林篤さんは、「この研修を今後の糧とし、リハビリ技術の向上に努めていってほしい」とあいさつをしました。 -

第26回全日本小学生女子ソフトボール長野県大会

第26回全日本小学生女子ソフトボール長野県大会が26日と27日の二日間にわたって、箕輪町三日町の番場原運動場で開かれています。

大会には、県内の女子小学生のソフトボールチーム16チームが参加しました。

伊那市からはアルプスい縲怩ネちゃんクラブが参加し、キャプテンの梶原海愛さんが選手宣誓をしました。

大会副委員長で競技委員長の唐沢稔さんは「ソフトボールを通じて努力や信頼、感謝の気持ちを学んでいってください」と話しました。

試合はトーナメント形式で、明日準決勝と決勝が行われます。

優勝チームは8月3日に行われる全国大会に長野県代表として出場します。

アルプスい縲怩ネちゃんクラブは、一回戦で松代のチームと対戦し、12対13で惜しくも敗れました。 -

五平餅と山菜を楽しむ会

伊那市の下小沢地区の高齢者クラブ、下小沢あかりの会のメンバーらが近くの小沢地域交流センターで五平餅と山菜を楽しむ会を26日に開き、持ち寄った食材で作った料理を味わいました。

メニューは山椒とくるみの味噌を使った五平餅、山菜の天ぷら、草餅、タケノコの煮物などです。

食材はすべて会員らが山で採ったり、自宅の畑から持ち寄ったものです。

下小沢あかりの会は去年結成され、会員は43人です。

五平餅と山菜を楽しむ会は一人暮らしのお年寄りが昔の料理を懐かしみながら仲間と話ができる場所を設けようと初めて開かれました。

メンバー達は楽しそうに会話をしながら料理を味わって いました。

会長の唐澤寿男さんは「これからも地域で交流できる活動をしていきたい」と話していました。 -

遠照寺 ぼたん見ごろに

ぼたん祭り開催中の伊那市高遠町山室の遠照寺でぼたんが25日見ごろを迎えています。

遠照寺の境内には、2,000株160種類のぼたんがあります。

先代の住職を弔うためにと昭和57年に3本のぼたんが植えられたのが始まりで、今ではぼたんの寺として多くの人たちが訪れるようになりました。

地域の人たちでつくる牡丹を守る会の協力で今年も見事な花を咲かせています。

中には、直径が30センチほどの大きなものもありました。

今年は、花の咲き始めがいつもの年より1週間ほど遅れましたが、このところの好天でペースが早まってきたということです。

遠照寺のボタンは、早咲きと遅咲きのものがあり現在は、600株ほどが見ごろとなつています。

25日は、小雨がふるあいにくの天候となりましたが、境内は多くの見物客でにぎわっていました。

花は、6月初旬まで見ごろということです。 -

廃校で天野惣平さんが個展

伊那市高遠町芝平の旧三義小学校芝平分校で、近くに住む美術家天野惣平さんの個展が始まりました。

廃校となっている旧三義小学校芝平分校2階の教室。

中央にマニラ麻の繊維で制作された作品が置かれています。

直径230センチの円形の繊維の中心部に直径140センチ、厚さ20センチの繊維が丸く置かれています。

麻の繊維は、一般的には、石膏作品の強度を高めるために使用されるということですが、天野さんは、それ自体を作品にしています。

現在59歳の天野惣平さん。

31歳の時から19年間東京で個展を開いてきました。

当初は、かんなくずや木を使った平面作品に取り組んでいましたが、10年ほど前から立体作品へと変化しました。

芝平分校での個展は、今回で6回目になります。

去年は、原発事故に対する抗議の意味をこめ中止し、今年は、2年ぶりとなります。

会場を訪れる人たちも何が表現されているのか考えこみます。

天野惣平展は、30日までで、26日は、午後3時から作者を囲んでのパーティーも予定されています。 -

北条岩夫さんが伊那市に絵画7点を寄付

伊那市西春近の北条岩夫さんは、市役所や春富中学校に絵画7点を寄付しました。

25日は、北条さんが市役所を訪れ、絵を寄付しました。

今回寄付されたのは、地元春富中学校に6点、市役所に1点です。

このうち市役所に寄付されたのは、旧長谷村出身で、新聞配達をしながら洋画家になった故中島覚雄の120号の作品です。

昭和56年に日展に入選した天竜川を題材にした油絵で、岡谷氏の川岸付近の風景が描かれています。

北条さんは、当事ニシザワデパートの外商部に勤務していて、中島の絵を10数年担当しました。

ある日、箕輪町の古美術店でこの作品を発見し、購入しました。

北条さんは、旧長谷村が伊那市と合併し、中島が伊那市に飾ってほしいと訴えているようだったと当事を振り返っていました。

そんな思いから今回の寄付を決めました。

伊那市からは、感謝状が贈られました。

白鳥市長は、「市民の皆さんに見てもらえるところに飾らせていただきたい」と今回の寄付に感謝していました。 -

中心市街地で初夏の呑みあるき

前売り1,000円の道中手形で辰野から飯田までの12蔵のお酒が楽しめる第9回初夏の呑みあるきが25日伊那市の中心市街地で行われました。

小雨のあいにくの天候となりましたが、午後4時を過ぎるといなっせ北側広場には、続々と参加者が集まってきました。

前売り1,000円、当日1,500円の道中手形を購入すると伊那谷12蔵のお酒やビールなどを味わうことができる恒例のイベントです。

参加者の中には、女性の姿も多く見られました。

きき酒のコーナーでは、参加者が銘柄当てに挑戦していました。

会場は、いなっせ北側広場とセントラルパーク周辺で、道中手形とおちょこを手に通り町を移動する姿が目立ち、賑わいを見せていました。 -

箕輪町が保育園の建設予定地を3区に打診

箕輪町は、おごち保育園と長岡保育園を統合し、新たな保育園の建設場所として、南小河内公民館の東側の土地を候補地として関係区に打診している事がわかりました。

町の説明によりますと候補地として示しているのは、南小河内公民館の東側の土地で、広さはおよそ6700平方メートルを予定しています。

候補地案は、今月上旬に関係する、長岡、南小河内、北小河内の3区に対して示され、区ごとに検討が行われています。

新保育園の建設については、当初、箕輪東小学校の隣接地で進められていましたが、車の交通量が多いことや敷地面積が狭いことから住民の反対があり、

今年2月の議会で関係予算が減額補正され、建設場所については白紙状態となっていました。 -

富県保育園 散歩で地域住民と交流

伊那市富県の富県保育園では、24日園児と地域の人たちがよもぎを摘むなどして交流しました。

24日は、富県区民でつくる地域運営委員20人と富県保育園の園児60人が地区内2キロほどの道のりを歩ながら交流しました。

道の途中では、住民が園児に草笛の吹き方を教えていました。

諏訪神社近くの広場では、花で冠を作ったりよもぎを摘んで遊びました。

24日に摘んだよもぎは30日に草もちにして食べるということです。 -

伊那市高遠町長藤の北原崇志さんがマラソンの国際大会で4位入賞

5月12日に東南アジアの東ティモール民主共和国で開催されたマラソンの国際大会で4位に入賞した伊那市高遠町長藤の北原崇志さんが25日、白鳥孝伊那市長を表敬訪問しました。

北原さんは24歳。駒ヶ根市の駒ヶ根東中学校で陸上部の副顧問を務めています。

北原さんは、高遠町出身で東ティモール前大使の北原巖さんの呼びかけで、大会の出場を志願しました。

大会は、距離別に4つの部門が開かれ、およそ7,000人が参加しました。

ハーフマラソンの部に出場した北原さんは、1時間18分の記録で4位入賞を果たしました。

北原さんによると、現地の気温は38度まであがり、完走した人は少なかったということです。

コースは、砂利道のところも多く、途中、膝までつかる川も渡ったということです。

北原さんは、白鳥市長らにレース中に犬に追いかけられたエピソードを紹介していました。

白鳥市長は「志願しなければ扉は開かなかった。この事を子ども達にも教えてあげて下さい」と話していました。 -

伊那市災害時応援協定関係者会議

伊那市と災害時における応援協定を結んでいる団体と市の職員との会議が20日、伊那市の伊那市役所で開かれました。

会議には、医療・物資・復旧などの分野で伊那市と災害時応援協定を結んでいる34団体が出席しました。

会議では伊那市の防災対策の方針・現状を説明しました。

防災対策では、水害予防、地震対策の強化、地域自主防災組織の育成、迅速な情報提供の4つに力を入れていく方針が示されました。

その後、団体と市の担当職員が、災害時にできる協力の内容や、連絡方法などを確認しました。

伊那市では48の団体と災害時の応援に関する協定を締結しています。 -

みのわ祭りポスター・うちわ図案決定

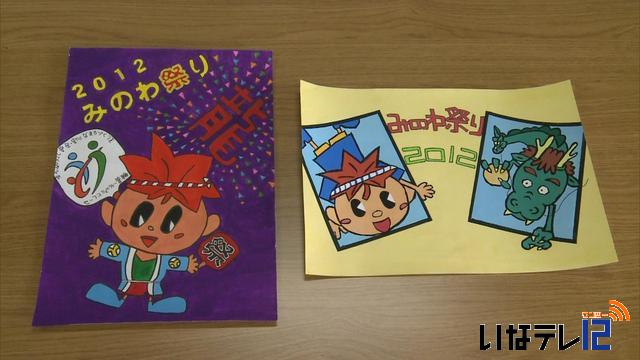

みのわ祭りのポスターとうちわの図案の選考会が23日に開かれ、今年のポスターとうちわの図案が決まりました。

ポスターに採用されたのは、箕輪北小学校6年の影山泉葵さんの作品で、箕輪町のセーフコミュニティのシンボルマークが取り入れられています。

うちわに採用されたのは箕輪北小学校6年の北澤栞菜さんの作品で、もみじちゃんと竜が描かれています。

今年は合計224点の応募があり、昨日開かれたみのわ祭り実行委員会の投票で決まりました。

今年はポスターは500枚、うちわは1万本作られる予定です。 -

ルビコン(株)創業60年で地域貢献

伊那市西箕輪に本社を置く電子部品メーカー・ルビコン株式会社は、創業60年を記念して、伊那市に100万円を、地域の学校にはプロジェクターを贈りました。

25日は、ルビコンの創業者・登内 英夫会長と勝山修一社長が伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に、100万円と記念時計を寄贈しました。

ルビコンは1952年4月に、日本電解製作所として、8人の従業員でスタートしました。

主に、アルミ電解コンデンサの開発・製造などを行っています。

創業から、60年を経て、現在は、国内外を合わせると、工場は14か所、販売拠点は、22拠点、グループ全体の従業員数は、3000人と、地域を代表する企業となっています。

60年を記念して、地域に貢献したいと今回寄付を行いました。

白鳥市長は「大変ありがたい。大切に使いたい」と感謝していました。

1612/(火)