-

「ローメン」新イメージキャラクター募集

伊那ローメンズクラブは、創立15周年に合わせてローメンの新しいイメージキャラクターを募集します。

ローメンのイメージキャラクターは、現在、ローメンを持った馬、「ウマカロー」が務めています。

伊那の特産品「馬肉」と「美味かろう」という語呂合わせでローメンと馬肉をPRしてきましたが、B1グランプリなど、全国大会出場時に「なぜ馬なのか」などといった質問を受けることがふえていました。

そこで今回、ローメンズクラブの15周年に合わせて新しいキャラクターを募集することになりました。

キャラクターは、30日に伊那市役所駐車場で開催される「ローメン祭」で募集の呼びかけを行い、来月21日まで伊那商工会議所で受け付けています。

応募作品はローメンズクラブやファンクラブによる選考で絞り込み、加盟店に訪れた客の投票により決定します。

作品採用者には、加盟店で利用できる5万円分の食事券が贈呈されることになっています。

伊那ローメンファン倶楽部の伊東久さんは「全国でローメンをPRするということは伊那市をPRするということ。みんなに親しまれる、温かみのあるキャラクターの応募をお待ちしています」と話していました。

なお、新キャラクター決定後もウマカローは初代キャラクターとして活動していくということです。 -

桜シリーズ 西春近細ヶ谷桜

地域の桜をお届けする桜シリーズ。26日は、伊那市西春近の細ヶ谷桜です。

西春近の伊那スキーリゾートに上っていく途中にあり、現在満開となっていて見ごろです。

この場所は、伊那市街地や河岸段丘、南アルプスが一望できる伊那市屈指のビューポイントです。

残雪の南アルプスと満開の桜の共演が楽しめます。 -

園児がシイタケの菌打ちを体験

南箕輪村中部保育園の園児は24日、大芝高原でシイタケの菌打ちを体験しました。

この日は年長園児38人が参加してナラの原木にシイタケの菌を打ち込みました。

これは、北殿区の住民有志が子ども達に地元の自然の中で思い出を残してもらおうと6年ほど前から行なっています。

子ども達は、住民有志に教わりながら、ナラの原木に開けられた穴にシイタケの菌の駒を打ち込んでいました。

北殿区の小松修一さんは「今日の菌打ちの体験を大人になっても覚えていてもらえたらうれしい」と話していました。

菌打ちが終わると、子ども達はシイタケハウスの原木に生えたシイタケの収穫も体験しました。

なお、北殿区の住民有志では、ナラの原木を手に入れるのが難しいことから、譲ってくれる方を探しているということです。(代表:小松修一さん 0265-72-9615) -

バラ咲く街角委員会 バラ植栽

伊那市荒井のセントラルパークで、25日中心市街地の住民らが、バラの植栽を行いました。

中心市街地の住民や商店主は、3年前からバラ咲く街角委員会を組織し、バラを使った街づくりを進めています。

委員会では、去年から山寺、坂下、荒井、西町の4地区の住民で表通りにバラをおいてくれる人を対象に里親を募り、バラを育ててもらっています。

里親は現在150人ほどで、25日用意されたバラは200種類以上、鉢の数は300です。

訪れた里親は好きなバラを選んで植栽をしていました。

里親の中には1年講習を受けたインストラクターも25人ほどいて、バラの栽培方法などを指導します。

バラ咲く街角委員会会長の中村弘人さんは、「少しずつ手入れをしながらバラを増やし、息の長い活動にしていきたい」と話していました。

委員会によりますと、中心市街地で継続的にバラを育てているのは伊那だけだということです。

27日から29日にかけては、中心市街地の住民を対象にバラの苗の頒布が行われます。

6月には伊那まちバラフェスタが開催される予定です。 -

まっくんバス利用者増加

去年10月に増便された南箕輪村の巡回バス、まっくんバスの昨年度の利用者数は、増便前の半年間に比べ、増便後の半年間の方が約1,500人増加した事が、26日の地域公共交通会議で報告されました。

まっくんバスは、去年10月から2台体制となり、一日4便から5便に増便されました。

村の報告によりますと、去年4月から9月までの半年間の利用者が5,508人だったのに対し、増便後の10月から今年3月までの半年間の利用者は7,012人となっていて、1,504人増加しました。

午後に運行される第4便については4月から9月までの利用者が730人、10月から3月までの利用者が1,641人で、911人増加しています。

夕方の時間帯に新たに追加された第5便のみの利用者数は、半年間で320人、月平均にすると53.3人となっています。

唐木一直村長は、「高齢化が進む中、交通手段の確保は重要課題。これからも、より利用しやすい体制を作っていきたい」と話していました。 -

日本画県展 伊那地区展始まる

日本画県展の伊那地区の展示会が26日から伊那文化会館で始まりました。

ホクト文化ホールに続く2会場目で、30日までです。

会場には、第41回の日本画県展に出品された約100点が飾られています。

最高賞の日本画会賞を受賞した作品をはじめ、県教育委員会賞を受賞した唐澤照子さんの作品や市長賞を受賞した鈴木岬さんの作品など上伊那地域からの入賞者の作品も見ることができます。

日本画は、岩絵の具をにかわで溶いて置いていくように塗り重ね描いていくということで、最低でも1ヶ月、長いもので半年ほどかかることもあるといいます。

今回出品されているのは、30号から50号で、題材は、花鳥風月や人物、動物など様々です。

日本画を描く人の高齢化が進み、出品数は、年々減少傾向で、小型化してきているということですが、関係者は、「重ね塗りがかもし出す日本画独特の世界を見てもらいたい。」と話しています。

日本画県展の伊那地区の展示会は、30日まで、伊那文化会館で開かれています。 -

「桜+4つの目玉」一定の効果

伊那市の高遠城址公園のさくら祭期間中の観光客の滞在時間を伸ばす取り組み「桜プラス4つの目玉」の取り組みが一定の成果を挙げていることが分かりました。

桜+4つの目玉は、観光客の高遠での滞在時間を伸ばし、地元の利益が少しでも上がるようにと、今年から始まった取り組みです。

4つの目玉とは、信州高遠美術館で開かれている片岡鶴太郎展、高遠歴史博物館で開かれている「日露戦争の記憶展」、今年1月に公開された映画、ALWAYS三丁目の夕日のロケ地となった旧馬島家住宅、高遠そばの4つです。

高遠美術館の片岡鶴太郎展は、昨日現在、1万5千人ほどが来場していて、高遠美術館の来場者は、去年の5500人から3倍に増え、歴史博物館も、去年の7900人から、1万1700人と倍増しました。

馬島家住宅の来場者は、横ばいだったということです。

白鳥市長は、「大きく伸びた取り組みもあり、成果があった。伸びたところ、伸びなかったところ、それぞれの理由を分析して、来シーズンにつなげたい」と話していました。 -

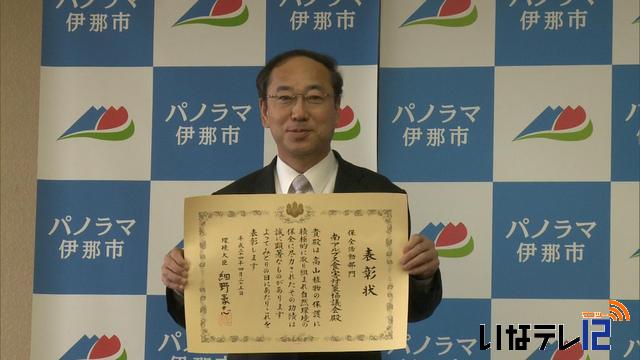

南ア食害対策協議会が環境大臣表彰

伊那市や国・県・信州大学などでつくる南アルプス食害対策協議会が、「みどりの日」自然環境功労者・環境大臣表彰を受賞しました。

南アルプス食害対策協議会の会長を務める白鳥孝伊那市長が、26日開かれた、定例記者会見の中で報告しました。

みどりの日・自然環境功労者環境大臣表彰は、環境省が自然環境の保全に関して、顕著な功績があった個人や団体に贈っています。

協議会は、ニホンジカの生態調査や、防護柵の設置など、高山植物保護の取り組みを、関係者とボランティアが協力し、南アルプスの環境保全に尽力した事が評価されました。

25日、新宿御苑で表彰式典が行われ、白鳥市長が、環境省・横光克彦副大臣から表彰されました。協議会を含め、全国35団体が表彰されています。

なお、伊那市など関係する県や市町村では、南アルプスについて、ユネスコが実施する自然の利用と保存の調和を図るエコパークの認定を目指しています。

白鳥市長は、今年を認定の正念場ととらえ、取り組みたいとしています。 -

伊那市の中心市街地に「まちの駅」設置

伊那市中心市街地の情報拠点施設タウンステーションに続くサテライト施設として、街を訪れた人が気軽に立ち寄り利用できる「まちの駅」が、4月から伊那市の中心市街地に5箇所、設置されました。

まちの駅は、タウンステーションのほかに、山寺地区の来々軒、坂下地区の大十呉服店と藤沢、荒井地区の丸千伊原商店、西町地区のココンダの5店舗です。

26日は参加店舗があつまり、4月から始めたまちの駅のサービスについて説明しました。

それぞれの店舗には、「まちの駅」のステッカーが貼られていて、のぼり旗が立てられています。

まちの駅は、全国組織・まちの駅連絡協議会が認定しているもので、現在全国で1650箇所の商店が認定されています。

伊那まち再生やるじゃん会のタウンステーション委員会が中心となり、まちの駅設置を進め、取り組みに賛同した5店舗が参加しました。

まちの駅では、▽まちの案内人として、地域情報の提供▽地域の人と観光客との交流のサポート▽トイレや休憩所の提供などを行います。

まちの駅に登録することで、全国各地のまちの駅の運営方法などの情報が得られるほか、全国に伊那市の情報も発信できるということです。

なお、県内で地域を挙げてまちの駅を設置したのは、佐久市に次いで伊那市が2箇所目となります。 -

伊那東大社 例大祭

伊那市中央の伊那公園にある伊那東大社で、22日例大祭が行われ、地元の小学生たちが浦安の舞を奉納しました。

22日は、伊那東小学校と伊那北小学校の6年生16人が浦安の舞を奉納しました。

子供たちは、氏子や保護者が見守る中、赤と白の装束に身をつつみ古式ゆかしく真剣な面持ちで舞っていました。

大総代の春日義直さんは、「みなさんが一年間無事で平穏にすごせますように」と話していました。 -

桜シリーズ 長谷美和湖周辺の桜

伊那市長谷の美和湖周辺ではソメイヨシノやコヒガンザクラなどが楽しめます。

25日の昼時にはお弁当を広げてお花見をする人の姿が多く見られました。 -

4月30日開催!ローメン祭

地域を元気にしようと、ローメンやソースかつ丼など様々な団体が一堂に集まるイベントが4月30日に計画されました。

イベントのきっかけを作ったのは、伊那市内の歯医者さんです。

伊那市中央で歯科医院を営む池上秀樹さん。実は大のプロレスファンです。

特に好きなのが信州プロレス。

信州プロレスは長野県内で活動する社会人プロレス団体で、プロレスごっこをモットーに、県内各地を興行して地域を盛り上げています。

池上さんはこの信州プロレスを見てからプロレスファンになったということです。

信州プロレスの魅力について池上さんは「台本通りだけど、エンターテイメント性が高く、プロレスに興味のない人でも楽しめる」と話します。 -

元気づくり支援金 上伊那分の採択事業決定

県が市町村や団体の特色ある活動を支援する元気づくり支援金の上伊那分の採択事業がきまりました。

今回上伊那で採択されたのは、56件、約6,500万円です。

伊那市では、▽高遠町藤沢で地元農産物を利用した料理を提供する農家レストラン「木かげ」に472万9千円、▽JR飯田線伊那市駅開業100周年に合わせた中心市街地の活性化事業を行う「伊那市の暮らし100年地域活性化推進事業」に191万5千円など、17件2,673万1千円が採択されました。

箕輪町では、地元食材を使った料理の開発や学校給食での普及に31万5千円など、2件120万3千円が採択されました。

南箕輪村では、大芝高原に自生する稀少植物の保護育成に63万1千円など、2件、150万6千円が採択されました。

元気づくり支援金の2次募集は4月27日から5月31日までとなっています。 -

箕輪町が婚活支援「ハッピーサポートみのわ」事業スタート

箕輪町は、独身男女の出会いをサポートする事業を5月からスタートさせます。

5月16日には初の婚活イベントを箕輪町地域交流センターで開く計画です。

箕輪町は、町文化センター内に婚活を支援する「ハッピーサポートみのわ」を設置しました。

今年度から臨時職員1人を採用し、婚活を支援する事業を行っていきます。

ハッピーサポートみのわは、誰でも気軽に出会いの場に

イベントは、5月16日(水)午後6時から箕輪町の地域交流センターで開かれ、参加費は500円、申込は不要です。

箕輪町近隣に住む二十歳以上の未婚者なら誰でもイベントに参加できます。 -

上伊那うたごえ交流会開催

伊那市の伊那公民館で、22日、歌の愛好者が集う上伊那うたごえ交流会が開かれました。

交流会は、今年で4回目で、50人ほどが集まりました。

童謡や歌謡曲など、22曲を歌って交流しました。

また、今年は去年に引き続きチャリティー交流会として開かれ、参加者から東日本大震災への復興支援金を集めました。

集まった支援金は全国うたごえ協議会を通して被災地に寄付します。

去年の交流会では3万8千円を被災地におくりました。

体を動かして歌う曲もあり、参加者は楽しんで歌を歌っていました。 -

写真展 青山恭典の世界

伊那市西春近のかんてんぱぱホールで、青野恭典フォトアートギャラリーの開館10周年を記念した写真展「青野恭典の世界」が25日から始まりました。

会場では、信州の山々や日本の海岸線を映した写真103点が飾られています。

「よみがえろう三陸の海」として、東日本大震災前後の三陸海岸の写真が40点ほど飾られたコーナーがあります。

青野さんは現在75歳で、日本山岳写真協会副会長を務めています。

写真展 青野恭典の世界は5月6日 日曜日まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。 -

「井月句集」岩波文庫から出版へ

漂泊の俳人、井上井月の俳句を集めた句集が10月に岩波文庫から出版されます。

24日伊那市内で井月愛好家でつくる井上井月顕彰会が句集出版についての記者会見を開きました。

執筆者は神奈川大学名誉教授で近代俳論史が専門の復本一郎さんです。

俳人、松尾芭蕉などについて研究してきた復本さんは、芭蕉を師と仰いだ井月にも関心を持つようになりました。

最近になり顕彰会会員との交流が始まり「井月句集」を出版する話がまとまりました。

句集は井月の俳句からおよそ1300句を選びだし、復本さんが解説を加えます。

「井月句集」は350ページほどになる見通しで岩波文庫から10月に出版される予定です。

記者会見ではほかに井月を題材にした映画「ほかいびと」を制作した北村皆雄監督が話をしました。

北村監督によりますと映画「ほかいびと」は今後名古屋や大阪、北海道などで上映が決まっているほか、英語版とフランス語版の制作もおこなっていて、国際映画祭への出品の順備も進めているということです。

顕彰会の堀内功会長は「本や映画により井月が広く知れわたることに期待したい。」と話していました。 -

高遠町勝間の枝垂れ桜 満開

伊那市高遠町勝間の薬師堂のしだれ桜が25日満開となりました。

薬師堂のしだれ桜は樹齢およそ140年を超える古木です。

毎年、高遠城址公園の桜より数日遅れて見ごろとなり公園の桜を見た帰りに訪れる人も多くいます。

25日は、県内外から多くの花見客が訪れ、花を楽しんだりアマチュアカメラマンたちが写真に収める姿が見られました。

東京から訪れた人は「大木でびっくりしました。素敵な桜が見られてうれしかった」と話していました。

勝間のしだれ桜は天候にもよりますが、これから一週間ほど楽しめるということです。 -

南アルプス北部開山祭

いよいよ春山シーズンの到来です。

南アルプスの登山者や観光客の安全を祈願する、南アルプス北部開山祭が25日、伊那市長谷の歌宿で行われました。

開山祭には、市の関係者などおよそ80人が出席し、鋸岳を前に、今シーズンの安全を祈願しました。

開山祭はこれまで6月の長衛祭や4月の林道バスの出発式と合わせ行われていました。

伊那市では、春山シーズンの幕開けを登山愛好家にPRしようと、林道バスの運行開始となる25日、初めて標高1680メートルの歌宿で、開山祭を開催しました。

伊那市長谷の中山晶計総合支所長は「南アルプスの知名度が上がり、登山者も中高年や女性など広がりをみせている。万が一の事故に備え、安全対策を十分おこなっていきたい」とあいさつしました。

長谷中学校の3年生でつくる、南アルプス太鼓は、オリジナル曲を披露し、開山祭にはなそ添えました。

VTR

南アルプス林道バスは、今日から6月14日まで歌宿まで運行し、6月15日からは標高2032メートルの北沢峠まで運行する予定です -

ポレポレの丘 スイセン見ごろ

伊那市高遠の、ポレポレの丘では、スイセンの花が見ごろを迎えています。

スイセンは連休明けまで楽しむことができるということです。 -

桜シリーズ 六道の堤

地域の桜をお届けする桜シリーズ。

24日は、伊那市美篶の六道の堤の桜です。

24日の伊那地域は、最高気温24.6度と、6月中旬なみの汗ばむ1日となりました。

六道の堤のまわりには、およそ50本の桜が植えられています。

堤には、桜を写真におさめようと、観光客などが訪れていました。 -

東春近運動会開催

東春近地域の運動会が22日、春富中学校で行われました。

運動会には、地域の住民1500人ほどが参加しました。

10の地区に分かれた対抗戦で、地区ごとに決まった色の鉢巻と旗があります。

去年の震災を受け、今年のテーマは「地域間・世代間の交流と絆づくり」です。

参加者は、湯呑みなどで瓶に水を入れていくリレーや、玉入れなどの競技を楽しみました。

競技の途中には、春富中学校吹奏楽部が演奏を披露しました。

ミニマラソンでは、中学校のまわりを走りました。

参加者は、ゴールに戻る選手たちを、拍手で迎えていました。 -

見頃の高遠城址公園で桜と雅楽が共演

伊那雅楽会による夜桜公演が20日夜、伊那市高遠町の高遠城址公園で行われました。

この日は高遠閣で公演が行われ、伊那市内の神職らでつくる伊那雅楽会のメンバー12人が演奏を披露しました。

夜桜公演は、桜と雅楽を一緒に楽しんでもらおうと去年企画しましたが、震災の影響で中止となり、今年初めて開催しました。

演奏では8つの楽器を使い、伝統的な曲から歌謡曲までおよそ10曲を披露しました。

訪れた人たちは、日本の伝統的な音色を楽しんでいました。

楽長の花畑樹彦さんは「いつか桜の下で演奏ができたらと思っていたので、演奏することができて良かった」と話していました。 -

長岡の十沢地蔵尊例大祭

箕輪町長岡の十沢地蔵尊の例大祭が24日行われ、訪れた人が、地蔵をなでて願をかけました。

十沢地蔵は、日を限って願うと必ずかなえられるとして、日切り地蔵といわれています。

体の悪いところをなでるとよくなるともいわれ、訪れた人が次々に地蔵をなでていました。

24日は、年に1度の例大祭です。毎年、地元長岡区の住民でつくる十沢地蔵尊保存会が開いています。

参加者は読経をあげて、地蔵を法要していました。

十沢地蔵は、昔、長岡から三日町に動かすことになったとき、大勢の村人が運ぼうとしても動かなくなったといわれています。お地蔵さんは、ずっと長岡にいたいのではないかと考えた村人は、みはらしのよい現在の場所に運びました。

この地蔵はご利益があるとされ、遠くは関西などからも訪れる人がいるということです。

十沢地蔵尊の縁日は、毎月4日、14日、24日に行われています。 -

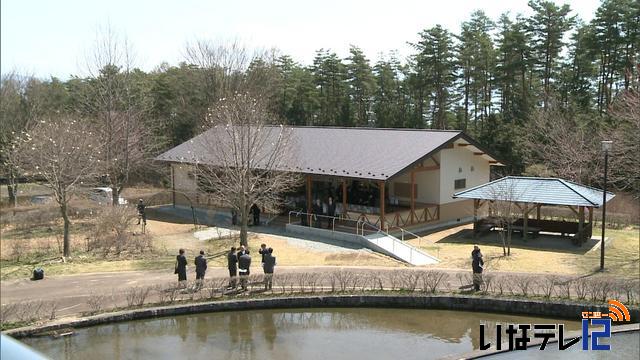

伊那市ふれあい交流施設「ぽっ歩館」竣工

伊那市の鳩吹公園内に、ふれあい交流施設ぽっ歩館が完成し、24日現地で竣工式が行われました。

この施設は、伊那市が介護予防や健康づくりを推進しようと去年12月から整備をしてきたものです。

建物は木造平屋建て、延べ床面積はおよそ200平方メートル。

総事業費はおよそ3400万円で、このうち3200万円を国の交付金でまかなっています。

バイリアフリー設計でソーラーシステムを設置し環境に配慮した施設となっていて、建物内には更衣室、運動器具などを備えています。

また、準備運動などで活用できるよう屋根下にウッドデッキを設けました。

周辺には平成22年度から市がますみヶ丘平地林内に整備を進めているクロスカントリーコースもあります。

施設の名前は「ぽっ歩館」で、

鳩吹公園から連想する鳩の鳴き声と隣接するクロスカントリーコースを多くの人に歩いてもらいたい願いを込めて決めたということです。

24日は、現地で竣工式が行われ白鳥孝伊那市長や市議会議員など30人ほどが参加し完成を祝いました。

施設は11月30日までの午前8時30分から午後5時まで利用することが出来ます。

使用料については、個人使用が無料、貸切などは1時間につき200円となっています。 -

園児がじゃがいも植え

伊那市の西春近北保育園の子供たちは24日、地域のお年寄りたちと一緒にじゃがいもを植えをして交流しました。

園児と地域のお年寄りの交流は毎年行われていて今日は、小出島年輩者の会と沢渡高齢者の会のメンバーおよそ9人が参加しました。

24日は、年中園児と年長園児が保育園近くにある畑にじゃがいもを植えました。

園児たちは、お年寄り達から植え方を教わりながら作業を行っていました。

24日植えたじゃがいもは、夏に収穫して、みんなで味わうということです。

小林政子園長は「核家族が増えている中、世代を超えた交流を

通して、子供たちに心豊かに成長して欲しい」と話していました。

西春近北保育園では今年度お年寄りとの交流会は4回を予定しています。 -

製本所で工場開放イベント

伊那市美篶の製本所、美篶堂で21日、工場開放イベントが行われました。

伊那市美篶にある美篶堂は、国内でも珍しい、手作りの製本を専門で行っている工場です。

この日は、製本の技術を知ってもらうとともに地域とのつながりを深めようと工場開放イベントが行われました。

イベントでは、訪れた人たちが製本作業を体験していました。

参加者は何枚かに重ねた厚紙をそろえ、糊づけしながら本をつくっていました。

イベントでは他に、色とりどりの紙を束ねたブロックメモの販売もあり、訪れた人たちが買い求めていました。

美篶堂では本づくりの専門書も出していて、オリジナルの本をつくる楽しさなどを紹介しています。

美篶堂は29年前、伊那市美篶出身の先代が東京で開業し、平成3年に、地元に工場をつくりました。

工場長の上島真一さんは「本づくりに興味を持っている人は多くいる。職人の技術を知ってもらうことで、その楽しさをあじわってもらいたい。」と話していました。 -

桜シリーズ 三峰川堤防桜並木

地域の桜をお届けする桜シリーズ。23日は、伊那市美篶の三峰川堤防桜並木です。

三峰川堤防桜並木には、ソメイヨシノおよそ180本が植えられていて、見ごろとなっています。

23日は、景色を楽しみながらジョギングやウォーキンをしている人の姿がありました。 -

わが家のセーフティリーダー委嘱式

箕輪東小学校の6年生29人は、伊那警察署から20日、わが家のセーフティーリーダーとして委嘱されました。

わが家のセーフティーリーダーは、小学6年生に対して防犯意識を高めてもらおうと、伊那署が毎年委嘱しています。

田中康史署長から一人一人に委嘱状が手渡されました。

田中署長は、「最上級生として、下級生や兄弟が楽しく学校生活を送れるよう見守っていてください」と話しました。

児童を代表して宮尾泰祐くんは、「セーフティーリーダーとして、みんなと協力してできることからがんばりたい」と決意を述べました。

委嘱式の後、警察官も交えて万引き防止についての授業が行われました。 -

天竜川漁業協同組合 イワナ放流

天竜川漁業協同組合は23日、イワナの成魚を天竜川の支流に放流しました。

23日は、天竜川漁業協同組合員などが集まり、イワナの成魚155キロ分を三峰川や小黒川など高遠と長谷の河川に放流しました

天竜川漁協では、上伊那地域の10河川あまりに500キロ分のイワナを放流します。

三月にはアマゴ1トンと、イワナ500キロを放流しています。

遊漁料は一日券が1000円、年間券が6000円、中学生券が300円、小学生以下は無料となっていて 、天竜川漁協では、マナーを守って楽しく釣りをしてほしいと呼び掛けています。

1512/(月)