-

補助金返還求めた調停成立

伊那市がNECライティングに対し補助金の返還を求めていた民事調停が23日成立しました。

調停は両者の間に債権債務がないことを条件に解決金としてNECライティングが市に1,000万円を支払うこととしています。

23日は、長野市の長野地方裁判所で調停が行われました。

伊那市はNECライティングが伊那工場を閉鎖したことに伴い補助金1億5,800万円余りの返還を求めていました。

調停で、両者の間に債権債務がないことを条件にNECライティングが市に解決金1,000万円を支払うとする調停が成立しました。

この件について伊那市代理人の長谷川洋二弁護士が長野市で記者会見を開き調停成立の報告をしました。

長谷川弁護士は「調停委員会の説明はそもそも1億5,000万円余りの返還義務はNECライティングにないという前提に立っています。

したがって返還義務があるんだから10%は安すぎるという論理ではなく、返還義務がないので0円からどの程度上積みをしていったらいいかというのが調停委員会の考え方です。」と説明しました。

調停成立について伊那市の白鳥孝市長は「この紛争が長期化し伊那市および上伊那地域の企業誘致に支障をきたすことを懸念していたが、早期に解決することができたと考えている」とのコメントを出しています。

一方NECライティングは伊那ケーブルテレビジョンの取材に対し「コメントは差し控えたい」としています。 -

地蔵に草餅供えて願かけ

草餅を供えて願をかけると、願いが叶うと言い伝えられている草餅地蔵の祭典が21日、伊那市美篶青島で行われました。

草餅地蔵は昔洪水で伊那市美篶青島に流されてきたと言い伝えられています。

青島の人たちは、流れついた場所に地蔵を安置し、延命地蔵尊として毎年この時期にお参りするようになりました。

この時期は草餅を作る家庭が多かったことから、地蔵に草餅を供えるようになり、いつしか草餅地蔵と呼ばれるようになりました。

この日は親子連れが、ここを訪れ、草餅を供え願をかけていました。

祭典の実行委員長の渋谷勝さんは、「昔は、祭典の日は大勢の人たちで賑わった。今は昔ほど賑やかではなくなったが、地域の行事として守り伝えていきたい。」と話していました。 -

地域の桜シリーズ 美篶桜トンネル

地域の桜をお届けする桜シリーズ。22日は伊那市美篶の桜トンネルです。

美篶桜トンネルは国道361号沿いにあり満開のソメイヨシノは花のトンネルのように咲きほこっています。 -

箕輪町功寿会が観桜会

箕輪町で功労者表彰を受賞した人で構成する箕輪町功寿会が、19日みのわ温泉ながた荘で観桜会を開きました。

19日の観桜会には功寿会のメンバーなど28人が参加しました。

会長の藤沢清さんは、「年に一度の親睦の会ですので、ゆっくり楽しんでください」と話しました。

料理がふるまわれ、メンバーは楽しそうに談笑していました。

功寿会の会員は現在65人で、例年4月に観桜会、12月に総会を開いています。

去年は震災の影響で、6月に新緑を楽しむ会として開かれたため、観桜会の開催は2年ぶりとなります。 -

ヒルクライム マウンテンバイクで萱野高原目指す

箕輪町の萱野高原で高原開きに合わせた様々なイベントが22日行われました。

マウンテンバイクで萱野高原を目指す、ヒルクライムイベント。

ヒルクライムは自転車で登り坂を走るタイムレースで参加者は標高およそ1200メートルにある、かやの山荘を目指し、4.5キロの林道を駆け上りました。

このイベントを行ったのは、

箕輪町を拠点に活動する、自転車愛好家のグループ、TEAM萱野高原です。

メンバーは普段、地元ということもあり萱野高原の林道をヒルクライムの練習コースとして利用しています。

高原開きに合わせて萱野高原からの景色やコースの爽快感を味わってもらおうとイベントを企画しました。

22日は箕輪町を中心に飯田市や諏訪市などから27人が参加。

最年少は6歳、最年長は61歳で参加者は息をはずませながらペダルをこいでいました。

最も早い人で18分代でゴール。また小学生を含む全員が完走しました。 -

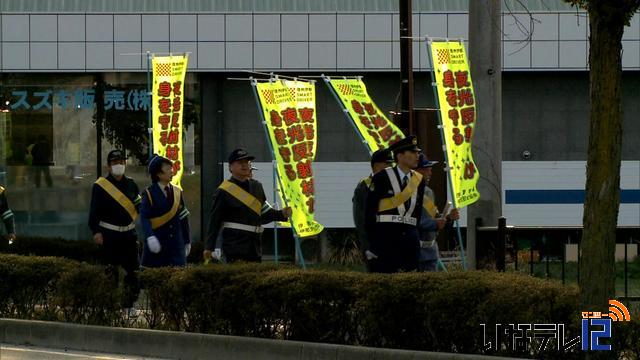

交通安全たすきリレー

夜間の事故を防止し交通安全を呼びかける「交通安全たすきリレー」が21日、伊那市など伊那警察署管内で行われました。

交通安全たすきリレーでは伊那市役所前に集まった伊那交通安全協会の会員のもとに伊那警察署から夜行反射材が届けられました。

これは夜間の事故を防ぐため、夜道路を歩くときは、夜光反射材を着用してもらおうと、伊那警察署と伊那安協などが行ったものです。

会員らは道路を行進しながら、夜光反射材の着用を呼びかけていました。

リレーは伊那市、箕輪町、南箕輪村で行われ会員およそ300人が分担して歩いた距離の合計はマラソンと同じ42.195キロだということです。

伊那署管内では、交通事故で亡くなった人は去年13人、今年は21日現在で3人が犠牲になっています。 -

南箕輪村大芝の畑で火事

南箕輪村大芝で21日、畑およそ600平方メートルを焼く火事がありました。

この火事によるケガ人などはありませんでした。

伊那警察署の発表によりますと、21日午前11時14分ころ南箕輪村大芝の畑で火事があり、およそ600平方メートルを焼きました。

この火事による、けが人などはありませんでした。

伊那署では、村内の男性がこの畑を借りて家庭ごみを燃やしていたことから、その火が燃え移ったものとみて調べを進めています。 -

桜シリーズ 春日城址公園

地域の桜をお届けする桜シリーズ。21日は、春日城址公園です。

春日城址公園の桜が見ごろを迎えています。

春日城址公園には、コヒガンザクラとソメイヨシノあわせて400本程が植えられています。

桜を見ようと花見客が訪れていました。

桜は来週末頃まで楽しめるということです。 -

「景気悪かった」47.9%

アルプス中央信用金庫が四半期ごとにまとめている中小企業景気レポートによりますと、今年1月から3月にかけての景気の状況は円高などにより悪かったと回答している企業が47.9%にのぼっていることが分りました。

中小企業景気レポートによりますと、アンケートに回答したおよそ200社のうち今年1月から3月の景気の状況は良かったとする企業が16.1%。

悪かったとする企業は47.9%で業況判断指数はマイナス31.8となり、去年10月から12月と比べて1.2ポイント悪化しています。

レポートでは企業の業況感は、円高の影響や海外経済の減速などにより足踏み状態にあるとしています。

また来期の見通しについては、マイナス幅が拡大し低調感を強めると予想しています。 -

伊那北高校卒業生 3年B組3人展

伊那北高校を1977年度に卒業した3人による、3年B組3人展が伊那市の伊那文化会館で開かれています。

3年B組3人展は、絵画を展示する竹内啓さんと荻原隆さん、パフォーマンスを披露するIKUMIさんの合同展です。

画家の竹内啓さんは、野外で制作し、その土地の空気や雰囲気を描いた絵画6点を展示しています。

グラフィックデザイナーの荻原さんは、東京の街に肌色のモチーフを配置したパステル画を19点展示しています。

パフォーマーのIKUMIさんは、音楽仲間と共に篠笛や三味線を演奏し、一昨年に亡くなった同級生に捧げるパフォーマンスを披露しました。

今回の展示は、同級生の作品を地元の人に見てもらいたいという思いから、クラスのメンバーを中心に11人が実行委員会となって企画しました。

竹内さんらは、「3人のコラボレーションを楽しんでほしい」と話していました。

3年B組3人展は、22日まで伊那文化会館で開かれています。 -

V.C.長野ジュニアチームが初練習

南箕輪村を拠点に活動するバレーボールクラブ「V.C.長野トライデンツ」のジュニアチームが21日、南部小学校で初めての練習を行いました。

この日は入団希望者も含めて12人が練習に参加しました。

VC長野トライデンツは、去年からバレーボールの国内3部リーグに参戦しているクラブチームです。

地域のバレー人口の底辺拡大やレベルの向上などを目的に、ジュニアチームを立ち上げました。

選手自ら指導にあたり、「膝を使って」「額の前に手を出して」などと説明しながらトスの上げ方を教えていました。

笹川星哉代表は「バレーがうまくなるのと同時に、バレーを好きになってもらいたい」と話していました。

ジュニアチームは毎週土曜日に南箕輪村南部小学校の体育館で練習を行う予定で、随時入団も募集しているということです。

電話 98-6812(事務局) -

高遠城址公園の桜が満開

天下第一の桜として知られる、高遠城址公園の桜が21日に満開となり、公園内は今シーズン一番の賑わいとなりました。

この日の伊那市は、日中の最高気温が22.1度と5月下旬並みで、前日日まで五分咲きだった桜は一気に満開になりました。

今年は春先に寒い日が続いたため、開花は去年よりも3日遅い16日で、満開も去年より3日遅れとなりました。

高遠城址公園には、小ぶりで濃いピンクの花を咲かせるタカトオコヒガンザクラがおよそ1500本植えられていて、その規模と歴史などから「天下第一の桜」として全国に知られています。

この日は早朝から、公園の桜と残雪の南アルプスを写真に収めようと、県外から訪れた観光客が写真を撮っていました。

埼玉県から訪れた男性は「伊那谷には桜の名所がたくさんある。毎年この時期になるとこちらへ来ては写真を撮っています」と話していました。

公園内は見頃の知らせを聞いた観光客がどっと押し寄せ、今シーズン一番の入り込みとなりました。

訪れた人たちは写真を撮ったり、御座を敷いて昼食を食べたりして花見を楽しんでいました。

京都から訪れたある男性は「地元にも良い桜はたくさんあるが、高遠の桜は素晴らしい。天気も良く最高の花見日和」と話していました。

また、花見客の中にはこんな人の姿もありました。

伊那市出身の俳優、羽場裕一さんです。

羽場さんが高遠で花見をするのは30年振りだということです。

羽場さんは「久しぶりに訪れて、こんな雰囲気だったかな、と感じた。手入れがされていてとても綺麗になった」と話していました。

伊那市では、高遠城址公園の桜の見頃は来週半ばまでとみています。

なお、三峰川沿いに設けられた山田河原臨時駐車場からはシャトルバスが出ていて、高遠城址公園まで無料で乗車することができます。 -

全国ハイシニア信州伊那さくら大会

65歳以上を対象にしたソフトボールの全国大会、全国ハイシニア信州伊那さくら大会が21日、伊那県営野球場で開幕しました。

開会式では、全国各地から伊那の地に集まったおよそ800人の選手達が東部中吹奏楽部の演奏に合わせて入場行進しました。

大会は、ソフトボールのまち伊那市で全国大会を開催しようと初めて開かれたもので、全国17都府県から42チームが出場しました。

選手宣誓で伊那西町クラブの梶村隆志さんは懸命のプレーを誓っていました。

大会長の白鳥孝伊那市長は「熱くなりすぎず、伊那市の観光地や見頃の桜を楽しみながら親睦を深めてください」とあいさつしました。

大会は3つのリーグに分かれて明日まで行われ、それぞれのリーグで優勝が決まります。 -

桜シリーズ 伊那小学校

地域の桜をお届けする桜シリーズ。20日は、伊那小学校です。

伊那小学校の南校舎前のソメイヨシノが、見ごろとなっています。

南校舎は、昭和初期に建てられた校舎で、老朽化により今年の夏に取り壊されることになっています。

古い校舎にとって桜の季節はこれが最後となります。 -

伊藤三千人さん 絵画寄贈

伊那市高遠町出身の画家、伊藤三千人さんが、高遠とフランスの風景を描いた油絵2枚を、17日、伊那市に寄贈しました。

贈られたのは、「高遠の春」と「シャルトル風景」です。

高遠の春は、2003年の作品で、雪の仙丈ヶ岳とタカトオコヒガンザクラが描かれています。

シャルトル風景は1996年の作品で、フランス、パリの郊外の景色を描いています。

伊藤さんは、伊那市高遠町勝間出身の78歳。一水会会員で、現在は神奈川県で暮らしています。

今回寄贈された油絵は、今月15日から伊那市内で開かれた個展で展示されたものです。

伊藤さんは、「大勢の人が見てもらえるようなところに飾ってもらえればうれしい」と話していました。

寄贈された絵画は、伊那市役所内に飾られるという事です。 -

美篶土地改良区「金賞」を市長に報告

長年にわたり農業用水路の改修などに取り組んできた伊那市の美篶土地改良区は、全国土地改良事業団体連合会の最高賞となる金賞を受賞し、20日伊那市の白鳥孝市長に報告しました。

20日は、美篶土地改良区の春日晴規理事長ら3人が市役所を訪れ、白鳥市長に金賞受賞を報告しました。

3月に東京都で開かれた全国土地改良事業団体連合会の総会で、長年にわたる地域への貢献などが評価され受賞したものです。

美篶土地改良区は、昭和22年、前身となる美篶全村耕地整理組合時代から農業用水路や道路整備を行なってきました。

農業用水路は、美篶地区全域の600ヘクタールの田畑を潤し、1,700戸の生活基盤づくりを行なってきました。

近年では、六道の堤の改修工事も完成させています。

白鳥市長は、「美篶の田畑は、伊那市の農業のシンボル。これからも積極的に展開してもらいたい。」と受賞を喜んでいました。 -

リサイクル絵本の譲渡会

箕輪町は、絵本のリサイクルに取り組んでいます。

19日から松島の子育て支援センターで、町民の善意により集まった本の譲渡会が始まりました。

絵本を選ぶ若いお母さんたち。

譲渡会では、1人3冊まで気に入った本を持ち帰ることができます。

会場となった松島の子育て支援センターには、早くから多くの人が訪れていました。

箕輪町は、読育の一環として、絵本のリサイクルをしていこうと、去年11月に絵本のポストを設置しました。

役場、図書館、文化センターの3か所にあり、役目を終えたり読み飽きた本が入れられます。

約半年で350冊が集まったことから今回初めての譲渡会が開かれました。

子育て支援センターのスタッフは、「人から人へ絵本のリサイクルの輪が広がってほしい」と話しています。

譲渡会は、24日まで開かれています。 -

高遠小の児童が観光客の前で発表

伊那市の高遠小学校の児童は、高遠城址公園を訪れた観光客の前で、19日、踊りや歌を披露しました。

高遠城址公園の桜は、まだ咲き始めですが、南ゲート付近は見頃を迎えています。

19日は、高遠小学校の2年生から5年生までが、歌や踊りを披露しました。

高遠小学校では、これまで、花見遠足で城址公園を訪れていましたが、子供たちから主体的に観光に関りたいと、今回初めて、観光客の前で発表しました。

5年生は、武田信玄の5男、仁科五郎盛信の戦いを歌った「孤軍高遠城」の歌に合わせて踊りを披露しました。

3千の軍勢・仁科盛信が、織田信長の5万の軍勢に攻められ、武田の威信をかけて闘った様子を、扇を使った舞で表現していました。

高遠小では、「観光客とふれあう機会にもなりよかった」と話していました。 -

伊那市の高齢女性が被害

19日の午前9時過ぎ、伊那市の高齢女性が、2人組の男に現金100万円を騙し取られる詐欺事件がありました。

伊那署では、1人で判断せず家族や警察に相談するなどの防犯対策を徹底するよう呼び掛けています。

伊那警察署によりますと、19日午前9時過ぎに伊那市内の住宅に2人組の男が訪れ、「あなたは押し売りに目をつけられている。預金が多いとこれからも押し売りがきますよ」などと話をもちかけられ、さらに「現在の預貯金はいくらありますか」などと自宅にあった現金を出させられた上、「この現金を預けてもらえば、押し売りが来ないように手続きができる。」と言われ、現金約100万円をだまし取られたものです。

去年からこうした詐欺が南信地方で多発しており、伊那署では、「電話による来訪予約は、断り、詐欺を疑い、一人で判断せず家族や警察に相談するなどの防犯対策を徹底するよう呼び掛けています。 -

塩澤正信さん 組子工芸展

飯田市で組子の作品を製作している塩澤正信さんの工芸展が20日から伊那市の伊那商工会館ではじまりました。

組子はふすまなどの建具として使われるもので、木材を1ミリほどの薄さに切り、接着剤を一切使わずに組み上げます。

木本来の色を生かすため、着色は行っていません。

伝統的な組子細工は直線を組み合わせたデザインですが、塩澤さんは木に細かな切れ込みを入れる独自の技術を使って曲線を表現しています。

建具店に生まれた塩澤さんは10歳の頃から独学で組子を学びました。

近年、日本古来の組子を使う住宅が減っていることから、その存在をより多くの人に知ってもらおうと工芸作品として制作を始めました。

この作品は、11年前に全国建具展のコンテストで最高賞となる内閣総理大臣賞を受賞したものです。

15万ものパーツが組み込まれていて、飯田市の建物で実際に使われています。

塩澤正信さんの組子工芸展は、22日・日曜日まで、伊那市の伊那商工会館で開かれています。 -

二十四節季の1つ穀雨

20日は、二十四節季の1つ穀雨です。

箕輪町三日町の田んぼでは代かきが行われていました。

穀雨は、田畑の準備が整い、それに合わせて春の雨が降る頃とされています。

青柳太美さんのおよそ400アールの田んぼでは、田植え前に田んぼを整える代かき作業が行われました。

青柳さんは、「今年もおいしいお米が沢山とれればうれしい」と話し、春の雨の中1日かけて全ての田んぼを整えました。

田んぼの周辺では、水が張られるのを待っていたかのように白鷺が飛来し、餌となるドジョウなどを探していました。 -

上伊那猟友会 今年度有害鳥獣駆除を行う猟友会員を対象にした講習会

上伊那猟友会は、今年度有害鳥獣駆除を行う猟友会員を対象にした講習会を20日、辰野町の県営総合射撃場で開きました。

講習会は、安全かつ効率的に有害鳥獣駆除を行おうと上伊那猟友会が開いたものです。

3日に分けて開かれ、最終日の20日は伊那市の会員およそ100人が参加しました。

講習会では、銃やワナの取扱方法などの講座が行われた後、散弾銃によるクレー射撃が行われました。

クレー射撃は、空中に放たれた直径15センチほどの円盤型の的を打ち抜く技術を競うものです。

会員らは、得点を競いながらお互いに射撃の腕を磨いていました。

上伊那地域のニホンジカの食害による農業や林業の被害額は、平成17年度がおよそ4,800万円だったのに対し、平成21年度が9,700万円、平成22年度が1億2,000万円となっていて、林業を中心に年々増えています。

上伊那猟友会では、有害鳥獣の効率的な捕獲を行おうと、ワナの仕掛ける場所を示した捕獲マップを作成する考えです。

上伊那猟友会では今年度、伊那市高遠町の県有林をモデル地域にし、マップを作成する考えです。 -

ニホンジカ捕獲 昨年度大幅増

食外対策として行なっている南信森林管理署のニホンジカの捕獲頭数は、猟友会に委託した結果、大幅に増えたことが20日わかりました。

昨年度捕獲したニホンジカは、南アルプスで797頭、八ヶ岳で379頭、霧ヶ峰で77頭の合わせて1,253頭で、このうち猟友会が捕獲した分は、1,182頭にのぼります。

前年度は、猟友会への委託契約がなかったため、職員の捕獲が中心となっていて216頭にとどまっていました。

南信森林管理署では、猟友会との委託契約による捕獲が効果的だつたとして、今年度も引き続き実施するとともに、年間を通じて使用でき、効率的で安全なくくりワナの貸し出しによる捕獲を積極的に実施していきたいとしています。 -

地域の桜シリーズ(2) ~伊那公園~

地域の桜をお届けする桜シリーズ。19日は、伊那公園です。

伊那公園には、ソメイヨシノとコヒガンザクラ、およそ300本の桜が植えられています。

ソメイヨシノはまだ蕾ですが、コヒガンザクラは見頃となっています。

15日は、東部中学校の1年生が、花見に訪れていました。 -

東春近田原地区 伝統の祭り

伊那市東春近田原の白山社で15日、春の例大祭が行われ、子ども達が山車を引きながら地区を練り歩きました。

15日は、保育園児と小学生の他、地元有志でつくる田原囃子保存会のメンバーあわせて70人が参加しました。

子ども達は、獅子の頭を乗せた山車を、笛や太鼓に合わせて引きながら地区内を練り歩きました。

その後ろからは、保存会のメンバーが田原囃子を演奏しながら進みます。

これは、東春近田原に100年以上前から伝わる伝統行事で、無病息災や五穀豊穣を願うものです。

田原区の川上洋一区長は「160戸ほどしかない小さな地区だが、区をあげて1つの祭りができ非常にうれしい。今後も大切に守っていきたい」と話していました。

この後、獅子の頭は白山社まで運ばれ、獅子舞を奉納しました。 -

信大学長が伊那市訪問

伊那市と包括連携協定を結ぶ信州大学の山沢 清人学長らが、19日、高遠町を視察しました。

19日は、白鳥孝市長の案内で、山沢清人学長と笹本正治副学長らが、高遠町を視察しました。

高遠城址公園、信州高遠美術館、歴史博物館などを回りました。

伊那市と信州大学は、2005年に地域の産業や文化の振興、教育・人材育成、安全・安心な地域づくりなど、様々な分野で互いに協力する協定を締結しています。

今回は、連携を更に深めるため、伊那市にある資源を見てもらおうと、白鳥市長が、学長に視察を呼びかけました。

歴史博物館で、伊澤修二に関する資料を見学している際、伊澤修二が留学していたアメリカボストンのブリッジウォーター州立大学と伊那市の間で交流をしていることが話題になりました。

ブリッジウォーター州立大学からは、伊那地域の大学とも交流したいという話があったということで、信大と交流してはどうかなどといった話も出ていました。

伊那市と信州大学は、今後も、緊密に連携・協力していきたいとしています。 -

第32回宗嶺会刻字展

刻字愛好者でつくる宗嶺会の作品展が、伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで始まりました。

32回目となる作品展には、塩尻から駒ヶ根までの28人の作品90点ほどが並んでいます。

宗嶺会は、伊那市の宮澤梅径さんに師事する人たちで作られていて、30年のベテランから初心者までが出品しています。

会場には、展覧会などに出品する大作のほか、1つのテーマにみんなが取り組んだものもあります。

今回のテーマは「木偏(きへん)」です。

林や、桜、楓など、様々な木偏の文字を、それぞれが好きなように表現しています。

展覧会に出品する作品には様々なルールがあると言う事ですが、「木偏」の作品については、みんな楽しんで自由に作ったということです。

関係者は、「刻字は色もあってカラフルなのが楽しい。部屋に飾るインテリアにしてもおしゃれ」と話していました。

この宗嶺会の刻字展は、21日(土)まで、伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。 -

信越花便り 千曲市あんずの里 満開

信越各地の花の便りをお伝えするコーナー。

19日はケーブルネット千曲からの情報です。

去年に比べて3日、平年より1週間遅れの14日に開花した千曲市のあんずの里は今週に入って花が咲き進み、18日現在平地と中間地で満開、山間地で3分咲きとなっています。

あんずまつりを22日日曜日まで延期している実行委員会では、天気が安定していれば今週末まで

見ごろが続くと予想しています。

上平展望台周辺では春爛漫を待ち望んでいた観光客らが続々と繰り出していて景色を眺めたり散策したり、ジャムなど特産の土産を買い求めたりしながら、あんずの里を満喫しています。

地元の人の話によると午前中はマイカーの花見客が目立ち、午後になると観光バスで訪れる団体客で賑わっているとのことで展望台の売店も朝から大忙しでした。

千曲市内では一部で桜も咲き進み花見会を開く所もあり今週末の21日、22日は、あんずと桜の競演でお花見のピークになりそうです。 -

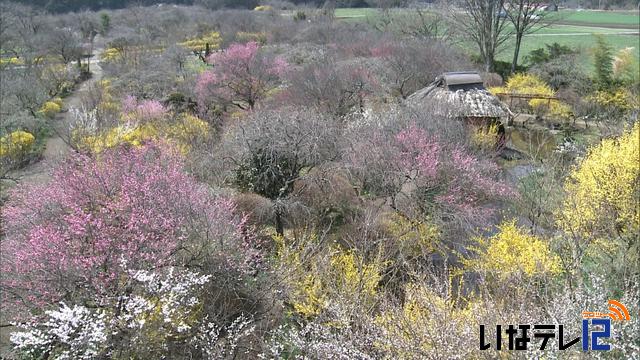

春爛漫 信州伊那梅苑見ごろに

19日も5月上旬並みの暖かな陽気となり、桜も一斉に開き始めています。

箕輪町の梅の名所、信州伊那梅苑も見ごろを迎えています。

園内にある竜峡小梅や信濃小梅、紅梅、枝垂れ紅梅などが咲き、レンギョウも見ごろで華やかな雰囲気に包まれています。

箕輪町一の宮にある伊那梅苑は、2万3,000坪の広大な敷地に6,000本の梅や桃があります。

今年は、平年に比べ5日から6日遅れているということで、これからが最盛期です。

毎年関東や中京方面を中心に全国から観光客が訪れていて、19日も園内を散策する人の姿が多くありました。

これから1週間から10日が最盛期で、これから桃が花を咲かせゴールデンウィーク頃まで楽しめるということです。 -

ゲームで避難所運営を擬似体験

大地震の発生に備え、避難所運営のノウハウを疑似体験できるカードゲーム「ハグ」を使った机上訓練が19日箕輪町役場で開かれました。

大地震が発生し、死傷者が多数発生、避難者が小学校に集まってきているとの想定で訓練は行なわれました。

松島区や役場、社会福士協議会職員ら50人がグループに分かれ訓練をしました。

ハグとは、H(避難所) U(運営) G(ゲーム)の略で、平成19年に静岡県で開発されました。

避難者の年齢や性別、国籍、それぞれが抱える事情が書かれたカードを体育館や教室に見立てた平面図にどれだけ適正に配置できるか、避難所で起きる様々な出来事にどう対応していくかを擬似体験していきます。

参加者たちは、話し合いながら避難者を配置していました。

訓練を開いた箕輪町社会福祉協議会では、「いつ大きな災害が起きるかわからない。こうした取り組みで地域の防災力を高めていきたい」と話していました。

1512/(月)