-

料補正予算 新保育園駐車場賃借削除

箕輪町がJA東箕輪支所西側に計画していた、新しい保育園の建設について、議会は、町が今議会に提出していた保育園駐車場の賃借料に関する補正予算71万7千円を削除する、修正案を提出し全会一致で可決しました。

19日は、箕輪町議会12月定例会が開かれ、委員長報告と採決が行われました。

町は、今議会に、新保育園の駐車場賃借料、71万7千円の補正予算案を提出していました。

新保育園の建設場所として町が示した、箕輪東小学校隣の、JA東箕輪支所西側での計画では、地元や保護者などから、安全面の問題等から計画の変更を求める要望書が提出されています。

平澤豊満町長は、反対を受け、計画を見直す考えを既に、示しています。

駐車場の補正予算について、審議を行った、福祉文教常任委員会では、この日、駐車場の賃借料を削除し、予備費に回す修正案を提出し、採決の結果、全会一致でこの修正案は可決されました。

町では、先週から、関係する南小河内、北小河内、長岡で、これまでの経過と町としての考えを伝える、地元説明会を開いて、関係区と協議を進め、建設予定地など、方向性を決めていきたいとしています。 -

写真から市街地活性化について考える

これからの中心市街地について考えるワークショップが、18日、タウンステーション伊那まちで開かれ、後継者問題など街の活性化について意見を交わしました。

写真を通して、伊那市の中心市街地のこれからについて考えるワークショップ「伊那まちの100年とこれからを語る会」は、伊那市出身で、千葉大学4年の宮澤俊太郎さんが企画しました。

宮澤さんは「伊那図書館による地域の写真資料のデジタルアーカイブ化」をテーマに卒業研究を進めていて、ワークショップには、地元商店主や一般など13人が参加しました。

参加者らは、明治から昭和にかけ撮影された写真を見ながら、「昭和24年の火事の後の再開発により、町並みは大きく変わった」、「美和ダムや高遠ダムが作られた、昭和30年代は賑わいのピークだった」等、当時の出来事と通り町の移り変わりを振り返っていました。

今後の街の活性化について、参加者は、後継者問題や、土地利用、オリジナル商品作りなど、意見を出し合っていました。

タウンステーション伊那まちでは、ワークショップの関連イベントで撮影した写真や、明治から昭和にかけ撮影されたの写真を展示した「伊那まちの100年とこれから」が12月27日まで開かれています。 -

伊那市の伊那北高校英語ディベート部 世界大会へ出場

伊那市の伊那北高校英語ディベート部は、石川県で開かれた全日本高校生英語ディベート大会で3位入賞を果たしました。

世界大会への出場権を、上位2校が辞退した為、伊那北高校の出場が決まりました。

19日は、全国大会に出場した部員6人が、松山敏彦校長に大会の結果と世界大会出場を報告しました。

大会は、17日と18日の2日間、石川県で開かれ、全国から64校が参加しました。

「日本の死刑制度を廃止すべきか」をテーマに、各高校4人一組で40分間英語で討論しました。

伊那北高校は、優勝したチームに準決勝で負けてしまいますが、3位入賞を果たしました。

世界大会への出場権を上位2チームが辞退した為、伊那北高校の出場が決まりました。

大会では、出場者の中から5人選出されるベストディベーター賞に、細田のどかさんが選ばれました。

世界大会は、来年1月17日に南アフリカ共和国で開かれます。 -

箕輪町郷土博物館で凧作り体験会

箕輪町郷土博物館で18日、凧作り体験会が開かれ、手づくりの凧が空高く上がりました。

体験会には、親子や一般などおよそ20人が参加しました。

昔の遊びにふれながら、親子の触れ合いの場にしてもらおうと、町郷土博物館が開いたものです。

郷土博物館の協議委員を務める丸山平治さんが、作り方を教えました。

参加者は、縦50センチ、横30センチの和紙に、来年の干支の「竜」や、アニメのキャラクターなど、思い思いの絵を描きました。

絵具が乾いた後、凧の骨組みとなる4本の竹ヒゴを貼り付けます。

最後に、凧糸を結びつけて完成です。

箕輪町郷土博物館では、今後もひな人形作りや機織り体験などを行うということです。 -

伊那スキーリゾート オープン

伊那市西春近の伊那スキーリゾートが当初の予定より一週間遅れて18日オープンしました。

冷え込みが足りず、スノーマシンによる雪づくりが遅れたため、全長700メートルの初心者コース、ドリームコースのみのオープンとなりました。

ゲレンデでは、地元を中心にスキーヤーやスノボーダーが雪の感触を楽しんでいました。

伊那スキーリゾートでは、年内には、全長500メートルの中級車コースも滑走可能な状態にしたいと今後の冷え込みに期待しています。

伊那スキーリゾートは、2008年から2年間に渡り営業を休止していましたが、クロスプロジェクトが経営を引き継ぎ再開し、今年で3年目になります。

昨シーズンは、3万6,000人が利用しました。

今シーズンは、イベントを増やし、食事を充実させるほか、19歳限定でナイターを無料にするなどの取り組みを計画していて、スキー客の呼び込みに力を入れます。

伊那スキーリゾートによりますと、オープン初日18日の利用者数は、去年並みだったということです。 -

世相反映変わり雛 今年はどんな年だった?

今年1年の世相を反映する変わり雛が、南箕輪村の岩月人形センターに並んでいます。

慰霊と復興を祈る「東北復興祭り雛」、野田総理と漣舫氏の「民主政権たらい回し内閣雛」、ゴーヤなど緑のカーテンが人気となった今年「猛暑節電雛」、佐々木監督とキャプテンの澤選手「なでしこW杯制覇雛」、円高の一方金が高騰続き「金狂騒雛」、鈴木福くん芦田愛菜ちゃんの「子役俳優人気雛」。

このほか店内には、平成18年からの変わり雛が飾られていて、当時を振り返ることもできます。

この変わり雛は、来年3月3日まで南箕輪村神子柴の岩月人形センターで展示されています。 -

第3回子守唄フォーラム

子守唄の重要性を再認識して歌い継いでいこうと第3回となる子守唄フォーラムが18日伊那市のいなっせで開かれました。

フォーラムでは、NPO法人日本子守唄協会代表の西舘好子さんや子育て中の若いお母さんたちが、子守唄の意義や最近の子育て事情について話しました。

活水女子大学教授で前の伊那保健所長、小林美智子さんは、「子育てしているお母さんを孤立させないよう、声をかけあえる地域に育てていってほしい」と話しました。

コンサートでは、参加者全員で子守唄をうたい会場は、そのやさしさや懐かしいメロディーに包まれていました。 -

市民サロン 唐木さちさん講演会

伊那市の市民サロンが15日、市役所で開かれ、伊那市在住の花人、唐木さちさんが講演しました。

会場にはおよそ180人が集まり、花人で伊那市女性人材バンクに登録している唐木さんの講演を聞きました。

市民サロンは、伊那市ふるさと大使や各界の著名人と市民が気軽に懇談できる場として開かれているものです。

唐木さんは、「野の花に生かされて」と題して話しました。

「私が生ける花は、茶の湯の花が基本になっている」と話す唐木さん。

「これまで自分で何かしたいとは思わずにきた。器やお花をいただくと、がむしゃらに努力できる自分がいただけだった」と振り返りました。

自宅の庭で花を育て、その花を生ける暮らしを紹介し、「今日一番美しいという花だけを庭から取って生ける。いつ手折るか、瞬時の見極めの力を花からもらう。花のおかげで今があり、花に生かされて今がある」と話していました。 -

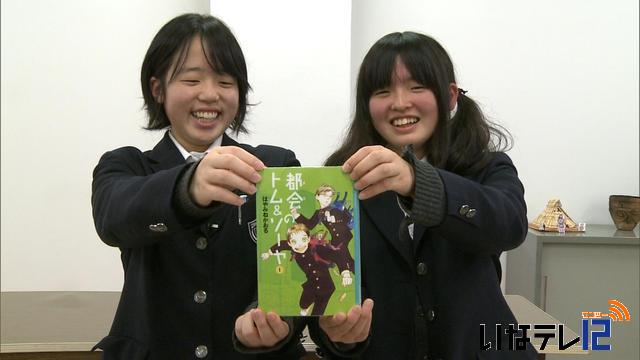

高校生が選ぶ読書大賞 「都会のトム&ソーヤ1」に決定

上伊那の高校生が選ぶ読書大賞。「夢」をテーマにした今年は、はやみね かおるさんの「都会のトム&ソーヤ1」が選ばれました。

高校生の投票により今年の読書大賞に選ばれたのは「都会のトム&ソーヤ1」です。

読書大賞は、上伊那の公立高校の図書委員と学校司書らでつくる上伊那図書館協会高等学校図書館部会が開いているもので、今年で3回目です。

17日は、伊那市の創造館で読書大賞の会合が開かれ、上伊那の公立高校から27人が参加しました。

今年の読書大賞のテーマは「夢」です。

11作品の中から1次投票で選ばれた最終候補3作品について、生徒がグループに分かれて感想などを話し合いました。

5段階評価で最終投票が行われ、合計得点の平均点で大賞が決まりました。

上伊那図書館協会高等学校図書館部会では、大賞作品の著者に手紙を書き、大賞に選ばれたことを報告するということです。 -

マリ共和国へ援助米を発送

JA上伊那などは14日、飢餓で苦しむアフリカのマリ共和国へ援助米、690キロを発送しました。

14日は、JA上伊那の職員など、およそ10人が伊那市美篶にあるJAの倉庫前で援助米をトラックに積み込みました。

JA上伊那では平成11年から飢餓で苦しむマリ共和国に援助米を送る国際協力田運動に参加しています。

送られる米は下川手青壮年部や農業団体労働組合のほかJA上伊那あぐりスクールが休耕田を利用して栽培してきたものです。

今年は、県下15のJAがこの運動に参加し合わせておよそ6・5トンの援助米が集まる見込みです。

援助米が送られるマリ共和国には、サハラ砂漠があり、国土のおよそ7割を占めています。

農業が産業の中心ですが干ばつにより収穫量が少なく、慢性的な食料不足が続いているということです。

援助米は衣類や缶詰などほかの支援物資と一緒におよそ40日かけて船で運ばれるということです。 -

8強目指し伊那地域からも応援団

サッカー天皇杯4回戦、松本山雅 対 横浜Fマリノスの試合を観戦しようと17日、伊那地域のサポーターがバスで富山県総合運動公園陸上競技場へと向かいました。

朝6時、南箕輪村の城泉閣駐車場にサポーターおよそ30人が集まり、バスに乗り込みました。

ツアーは、箕輪町の旅行会社「トラビスジャパン」が企画したものです。

8月に急逝した松田直樹選手が所属していたマリノスとの試合であること、県内初の天皇杯8強入りがかかっていることから、ツアーには県内各地から600人が参加し、バス15台が用意されました。

サポーターは、ユニフォームを身につけ、朝から応援をしていました。

トラビスジャパンの吉沢博文社長は「県内各地のサポーターがツアーに参加している。横浜戦だけに関心も高い」と話していました。

試合は午後1時から始まり、試合の結果4対0で松本山雅は横浜Fマリノスに敗れました。

トラビスジャパンでは、1月22日に神奈川県の日産スタジアムで行われる松田直樹選手のメモリアルゲームでもツアーを企画していて、参加者を募集しています -

サンタベリーガーデン イルミネーション

伊那市西箕輪のカフェ「サンタベリーガーデン」で、毎年恒例のイルミネーションが灯され、訪れる人たちを楽しませています。

屋根の上にはサンタクロース。煙突から、家の中に入ろうとしているかのようです。

サンタベリーガーデンでは、18年前から、毎年この時期、イルミネーションを飾っています。

サンタクロースや馬車などは、全て手づくりです。

毎年、電飾の数を増やし、今年は1万個ほどが飾られています。

毎年、12月1日から灯りを灯しますが、今年は震災の影響を考慮して4日に開始を遅らせ、時間も午後11時までを9時半までに短縮しました。

サンタベリーガーデンの小林ひろ子さんは、「今年は止めようかと本当に思っていたが、楽しみにしている人もいるので点灯することにしました。来年は明るく良い年を迎えたい」と話していました。

このサンタベリーガーデンのイルミネーションは、31日まで行われます。 -

除籍本配布で図書館と地域が連携

伊那図書館で、除籍された本の無料配布や古本市などが17日に行われ、館内は多くの人で賑わいました。

館内には、図書館で陳列されなくなった本が並べられ、訪れた人達が気に入った本を何冊も抱えていました。

図書館利用カードを提示すると図書館地域通貨「りぶら」を10枚もらうことができ、りぶら1枚につき1冊の本を持ち帰ることができます。

今年は図書館を訪れた人に街中も歩いてもらおうと、協力店の店先に本が並べられ、本を探して商店街を歩く人の姿が見られました。

平賀研也館長は「図書館を訪れた人に図書館のある街の中も歩いてもらいたい。少しでも地域の活性化につながればうれしい」と話していました。

この他、エントランスロビーでは、持っている古本を自分が決めた価格で販売する「一棚古本市」が開かれ、客が店主と会話をしながら本を購入していました。

イベントは18日まで伊那図書館で開かれていて、時間は午前10時から午後7時までとなっています。 -

雑穀たっぷりの弁当が完成

雑穀をより身近に感じてもらおうと、い縲怩ネ雑穀ネットワークが開催した「第1回雑穀料理コンクール」の表彰式が17日にいなっせで行われ、最高賞となる伊那市長賞には伊那市食生活改善推進協議会が選ばれました。

コンクールは「雑穀弁当」をテーマに行われ、料理研究家の江島雅歌さん、信大農学部の井上直人教授、フリーアナウンサーの久保田くに子さんが審査を行いました。

雑穀料理コンクールは、雑穀をより身近に感じてもらおうとい縲怩ネ雑穀ネットワークが今回初めて開きました。

11月からおよそ1か月間募集をかけたところ、伊那市を中心に主婦や高校生などから9つのレシピが寄せられました。

料理のしやすさ、独創性、盛り付け、味、地域性の5つで審査が行われ、審査員は味を食べ比べながら採点していました。

審査の結果、最高賞の伊那市長賞には、伊那市食生活改善推進協議会の弁当が選ばれました。

シコクビエのガレット風、鮭のアマランサス焼きなど4品で、種類の違った雑穀を多く使ったことが評価されました。 -

い~な音楽祭

23団体、680人が集うい縲怩ネ音楽祭が、18日伊那市の県伊那文化会館で開かれ、澄んだ歌声がホールに響きました。

2001年から始まったい縲怩ネ音楽祭は、今年で11年目になります。

今年は、小学校の合唱団から高校の合唱クラブ、公民館活動で楽しんでいるグループなど23団体、680人が出演し、日頃からの練習の成果を披露しました。

このうち、伊那女声コーラスは、アベマリアなど2曲を披露。

女性ならではの澄んだ歌声がホールに響いていました。

女声コーラスのメンバーのひとりは、「震災を経験し、歌うことの喜びを感じた。心を込めて歌い、被災地支援につなげたい」と話していました。 -

食品の放射能を測定する機器の購入 23年度予算の予備費で対応

市議会全員協議会で白鳥孝伊那市長は、食品の放射能を測定する機器の購入について、23年度予算の予備費で対応する考えを16日、示しました。

これは、「食品の放射能を測定する機器の購入」についての陳情が採択されたことを受けたものです。

白鳥孝市長は、できるだけ早い導入で、市民の不安を払しょくしたい。23年度予算の予備費で対応していきたい」としました。 -

信大農学部 山ぶどうワイン販売開始

信州大学農学部の学生が栽培した山ぶどうを使ったワインの販売が14日から始まっています。

山ぶどうワインは、信大農学部食料生産科学科の学生が実習で育て、塩尻の業者が醸造したものです。

今年は山ぶどうが豊作で、例年より価格を下げ、去年までひとり一本としていた限定販売をなくして何本でも購入できるようにしました。

山ぶどうは、糖度が一番上がる10月中旬に収穫されました。ワインは、甘みと酸味のバランスがちょうど良いのが特徴だという事です。

販売開始の9時に訪れたある女性は「お正月に家族で味わいたい」と話していました。

山ぶどうワインは720ミリリットル入りが2,200円、360ミリリットル入りが1,300円です。平日午前8時半から午後5時まで信大農学部の生産品販売所で販売されています。 -

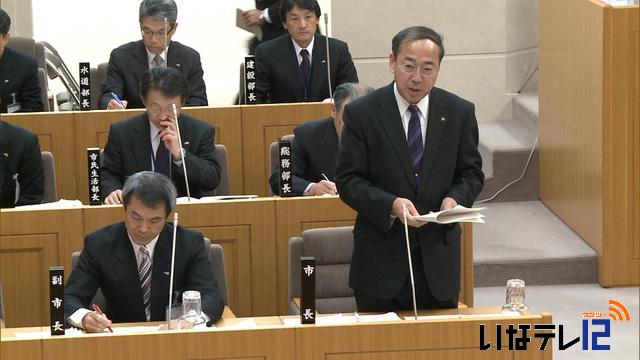

食糧費不適切支出 市長減給処分

伊那市の白鳥孝市長は、監査委員が不適切な支出と認めた食糧費問題で、自身の1月の給料を半額の46万4,000円とする減給処分案を16日の市議会本会議に提出し、全会一致で可決されました。

92万8,000円の2分の1、46万4,000円を減額する減給案は、市の職員懲戒委員会の意見や全国、過去の例を参考に白鳥市長が16日の市議会本会議に追加提出したものです。

酒井副市長は、一般職員の戒告処分に相当するけん責処分としました。

一般職員は、処分はありませんが、部課長を対象に新しい食糧費執行基準に基づいて指導する機会を設け、適正な執行を徹底するとしています。

市長給料の半額を減額する処分は、伊那市の過去の歴史の中でも最も重い処分にあたるということです。

監査委員が不適切と認めた支出は、2006年度以降5年間、伊那市と土地開発公社あわせて48件約142万円でした。

このうち市長自身が関係するものが11万5,000円あり、これについては、減給処分とは別に年内に市に返納する考えを示しました。

国・県関係者からは、すでに返納されていて、職員の分については、処理が進んでいるということです。

これで、不適切支出と認められた142万円のうち、民間の15万円分を除いた127万円分は、市に返納される見通しです。

白鳥市長は、「市長として自らの責任を明らかにし、今後は適正な執行につとめ、信頼の回復を図りたい」と述べました。

市議会12月定例会最終日の16日は、TPP交渉参加への反対を求める請願と食品の放射能を測定する機器の購入についての陳情を全会一致で採択したほか、国に対する消費税増税反対の意見書を全会一致、県に対して住宅リフォーム助成制度の創設を求める意見書を賛成多数で可決し閉会しました。 -

来春 企業倒産増懸念

上伊那地方事務所は、来年3月の中小企業金融円滑化法の期限切れにより、中小企業の資金繰り悪化による倒産増加の懸念があるとの見方を16日示しました。

16日開かれた上伊那地域経済情報交換会で、上伊那地方事務所が今後の懸念事項として示したものです。

中小企業金融円滑化法による金融支援策は、平成21年12月に施行され、上伊那地域の平成22年の倒産件数は、19件から6件へと大幅に減少しました。

しかし、今年の倒産件数は、11月までで10件と再び二桁になっていて、来年3月の金融円滑化法の期限切れ以降、経営改善を図れない中小企業の資金繰り悪化による倒産の増加が懸念されるとしました。

上伊那地域の企業倒産件数は、平成21年が16件、22年が6件、23年が4件でした。

情報交換会には、上伊那の市町村や商工団体、金融機関など関係機関の代表28人が出席し、それぞれの立場から現況を報告しました。

「震災、円高、世情不安などマイナス要因が多く、先行き不安を訴える事業所が増加している」といった報告がほとんどで、長野県経営者協会は、「経営マインドは、慎重姿勢を強めていて、中期的な視点で経営できなくなっている。そうしたことが、雇用などに影響を与えている」と話しました。

上伊那地方事務所の市川武二所長は、「上伊那は、製造業が主力で海外依存率も高く、円高などの影響をまともに受けている。経済動向について情報を共有し、連携して迅速な施策の展開につなげたい」とあいさつしました。 -

顧問弁護士長谷川洋二弁護士 NECライティングの補助金問題で調停の経過説明

伊那市の顧問弁護士長谷川洋二弁護士は16日、NECライティングの補助金問題で市議会議員に調停の経過説明を行い「裁判になった場合返金額がゼロにも百にもなる可能性がある」と述べました。

伊那市議会では、年明けに議員懇談会を開き協議する考えです。

16日は、伊那市役所で市議会全員協議会が開かれ、長谷川弁護士が経過説明しました。

長谷川部弁護士は、裁判になった場合について「法論理的に言うと条例に書いてないので市の方が分が悪い。勝算については法的判断の為、ゼロか百の可能性もある。返還義務が認められなかった場合、市が敗訴する可能性がある」と話しました。

伊那市は、NECライティングに対し補助金の全額1億5千万円余りの返還を求めていますが、調停条項はNEC側に800万円の解決金の支払い義務を認めています。

市議会では、解決金が低すぎるとし、調停内容についての説明の場を求めていました。

議員からは、「工場の閉鎖はリーマンショックによるものとあるが、NECライティングの経営上のミスではないか」「伊那市側の条例の規定に不備があったのではないか」などといった意見がでていました。

白鳥市長は「今後については、これからどういう風にするか考えたい」と話しました。

伊藤議長は「これからの判断材料になった。地元に帰って市民の声を聞いたりして判断していきたい」と話しました。

市議会では、年明けに議員懇談会を開きこの件に関して協議する考えです。 -

東京農大生が漆戸醸造で酒造り学ぶ

東京農業大学醸造科学科の3年生2人は、伊那市の漆戸醸造株式会社を訪れ、酒造りについて学んでいます。

実習に訪れているのは、国米響さんと滝あゆみさんの2人です。

2人は、12日から12日間、泊り込みで酒造りについて学んでいます。

漆戸醸造の漆戸正彦社長が東京農業大学を卒業していることが縁で毎年実習を受け入れていて、今年で10回目です。

16日は、蒸した米を混ぜる櫂入れ作業をしました。

2階で蒸した米を、パイプを使って1階に送り、温度が均一になるように30分ほど混ぜ続けます。

学生らは、手を休めることなく作業にあたっていました。

実習は23日まで行われ、日本酒が製品化するまでの工程を学ぶということです。 -

村議会テレビ中継 議会の結論出れば事業化

南箕輪村の唐木一直村長は、村議会のテレビ中継について、議会の結論が出れば事業化を図る考えを15日示しました。

これは同日開かれた村議会一般質問で議員の質問に答えたものです。

唐木村長は、議会のテレビ中継について、「開かれた議会、見える議会を考えれば必要」とし、「議会内部で検討してもらい、結論が出れば事業化を図っていく」と述べました。

上伊那8市町村で議会のテレビ中継を実施していないのは南箕輪村だけとなっています。

村議会では今後、議会活性化委員会の中の研究会で正式な議題として研究していくということです。

唐木村長はこのほか、園児数が増えている南部保育園について、来年度、給食室の増改築と保護者用の駐車場の整備を行いたい考えも示しました。 -

伊那図書館 除籍本使ったまちあるきイベント

伊那市の伊那図書館は、除籍本を使ったまち歩きのイベントを、17日、18日に計画しています。

伊那図書館では、毎年、古くなったり、借りられなくなった本を無料で頒布しています。今年は、5千冊の本が頒布されます。

去年から、図書館を中心とする地域通貨「りぶら」を作り、「りぶら」と本を引き換えできる仕組みをつくったほか、古本市を同時開催するなどの取り組みを始めました。

今年は、その取り組みに商店街活性化に向けた仕掛けを取り入れました。除籍本を伊那市中心市街地の店先で配るほか、「りぶら」がクーポン券になり、お店で特典を受けられるというものです。

イベントに参加する商店は、伊那市中心商店街の20店舗です。

「りぶら」は、伊那図書館で、図書館利用カードを提示すると、無料で手に入れることができます。

伊那図書館の平賀研也館長は、「本を使ったイベントを通して、商店街を歩き、新たな魅力を発見してほしい」と話していました。 -

TPP交渉参加反対集会・街宣パレード

JA上伊那などでつくる上伊那農政対策委員会は、TPP・環太平洋連携協定への交渉参加を阻止するための上伊那集会を、15日開きました。

15日は、伊那市のJA上伊那本所に100人ほどが集まりました。

JA上伊那の春日州一専務理事は、「TPPの交渉は参加ありきの方向で動いており危機感を感じている。再度力を集めて、日本の農業と経済を守るため強力な運動を展開していく」と挨拶しました。

集会では、JA上伊那青壮年部長の下平道広さんと、畜産部会協議会青年部長の浦野隆さんが決意表明をしました。

トラクターや軽トラックなど、60台ほどが参加して、TPP交渉参加への絶対反対を訴えながらパレードしていました。

上伊那農政対策委員会では、上伊那の市町村長や議会に対し、参加反対を求める要請と陳情を提出しています。

そのほか、勉強会や参加阻止のための取り組みを行っていく予定です。 -

年賀状の投函受付 始まる

15日から、来年用の年賀状の受付が始まりました。

日本郵便伊那支店では、早速、ポストに年賀状を投函する姿が見られました。

日本郵便伊那支店の入り口には、年賀状専用のポストが設置されていました。

ポストには、訪れた人が、年賀状の束を投函していました。

日本郵便伊那支店は、辰野から宮田までの10支店を管轄していて、去年は、317万通の年賀状を引き受け、230万通を配達しました。

日本郵便では、25日までの早めの投函を呼びかけるとともに、「Eメールなどで挨拶を済ませる人も増えているが、年賀はがきは、日頃お世話になっている人や、なかなか会えない人への最高の挨拶」と話していました。 -

信州伊那高遠の四季展応援作家展

来年7月から開かれる信州伊那高遠の四季展のPRと協賛金を募るための作品展示即売会が、15日から、伊那市のかんてんぱぱホールで始まりました。

会場には、63人の作家から出品された177点が展示されています。

信州伊那高遠の四季展は、伊那市が主催する全国公募展で、来年5回目を迎えます。

これまで入賞した作家のほか、近隣市町村の有名作家に協力を呼びかけ、作品を展示販売しています。

作品は、通常よりも求めやすい価格に設定されていて、訪れた人が、気に入った作品の購入を予約するなどしていました。

売り上げの一部は、四季展の運営に役立てられます。

この信州伊那高遠の四季展応援作家展は、19日まで、かんてんぱぱホールで、20日と21日には伊那市役所に会場を移して開かれます。 -

ろうきんがチャリティ収益金寄付

長野県労働金庫伊那支店は、10月に行ったチャリティーイベントの収益金で購入した図書カード10万円分を、14日、南箕輪村に寄付しました。

14日は、ろうきん伊那支店小林 正昭さんら3人が、南箕輪村民センターを訪れ、征矢 艦教育長に目録を手渡しました。

ろうきんは、10月に、「親子ふれあいアニメ祭り」をおこない、1200人が訪れました。

今年で13回目で、その収益金を支店の管内の4市町村に2年に1度寄付しています。

全額を寄付していて、今年は収益金24万5000円のうち南箕輪村に10万円分、伊那市に14万5000円分を寄付しました。

毎年、社会福祉協議会に送っていましたが、今年から、次代を担う子どもたちに役立ててもらいたいと、図書カードにしました。

征矢教育長は「子供たちのために大切に使わせていただきたい」と感謝していました。 -

「災害語り継ぐ」声明を発表

三六災害から50年の節目となった今年、南信地域で様々な記念事業を行ってきた実行委員会が将来の災害対策について声明を発表しました。

昨年10月に結成された三六災害50年実行委員会。

県や市町村など20以上の 組織が連携して36災害について様々な事業を行ってきました。

14日の委員会ではこれまでの成果を振り返り今後の災害対策向上のための声明を発表しました。

声明には今後も災害を語り継いでいくこと。

各地で行った防災学習を継続していくこと。

地域の交流と連携を重視した防災学習を発展させること。

主にこれら3つの要素が盛り込まれています。

また50周年事業の成果としてジンポジウム、パネル展、防災訓練など60団体が100の事業を実施し、延べ1万4000人が参加したことが報告されています。

1年2か月に渡り活動をしてきた委員会も14日で解散となりました。

今後は取り組みを通して培ってきた、組織を越えた連携を継続するため、おなじ委員で構成する連絡会を立ち上げる予定です。 -

NECライティング調停案12月議会に提出せず

伊那市は、NECライティングの補助金問題で、NECライティングが800万円の解決金を市に支払う調停案を12月議会には提出しないことを決めました。

これは、14日開かれた伊那市議会会派代表者会で酒井茂副市長が報告したものです。

調停案は12月議会には提出せず、議会最終日の16日に、顧問弁護士から調停の経過などの説明を聞く場を設けるということです。

市議会では今後、弁護士の話を参考に、市民の意見も聞いて判断していくということです。 -

国際ボランティアに参加した人達の写真展

大学を休学したり仕事を辞めるなどして国際ボランティアに参加した人達の写真展が13日から、南箕輪村の信州大学農学部で開かれています。

ボランティアは、世界各地で合宿型のボランティアを行っているNGO、NICEが主催したもので、全国から16人が参加しました。

信州大学農学部4年生の古川博一さんもその1人です。

古川さんは、大学3年の夏から7か月間、インドとアメリカに渡りました。

現地では、飲み水を確保する為のタンクを作ったり、ダムを作る作業をしました。

写真展は、活動について知ってもらおうと開かれているもので、会場には16人が現地で撮影した写真およそ600枚が展示されています。

写真展は、15日木曜日まで信州大学農学部で開かれています。

2710/(月)