-

ニシザワ文芸コンクール表彰式

株式会社ニシザワが主催する文芸コンクールの表彰式が10日、伊那市創造館で行われました。

表彰式では、入賞者15人に、荒木康雄社長から表彰状が贈られました。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、小学生の部最優秀賞に箕輪東小学校3年の立松利稀くん、中学生の部最優秀賞に伊那東部中学校1年の伊藤舜くんが選ばれています。

文芸コンクールは、読書を通じて考える力を養ってもらおうと(株)ニシザワが毎年行っているもので、今年で8回目になります。

7月から9月にかけて上伊那地域の小中学生を対象に読書感想文を募集し、今年は千230点の応募がありました。

荒木社長は「主人公や作者の気持ちになって書けている。本からいろんな感動を得て成長してほしい」と話していました。 -

箕輪町人権啓発講演会

箕輪町人権啓発講演会が10日、箕輪町地域交流センターで開かれ、参加者が高齢者の人権について考えました。

これは、人権のありかたについて理解を深めてもらおうと箕輪町が開いたもので、会場にはおよそ50人が訪れました。

信濃毎日新聞社の論説委員、畑谷史代さんが講師を務め「生き方を受け止める」と題して講演しました。

畑谷さんは、介護現場の取材での体験談を中心に、高齢者の人権について話しました。

東日本大震災で被災した介護施設を取材した畑谷さんは「被災したのは避難できなかった災害弱者。災害弱者への理解を深め、地域でどう支えるかが大切だと感じた」と話していました。

認知症患者への差別については「認知症は恥ずかしいというのは偏見。家族も地域も認知症を正しく理解し、普通に接する必要がある」と話していました。

畑谷さんは「杓子定規でものごとを測ってはいけない。自分はどう老いるのか、身の回りの人権問題とつなげて考えてほしい」と話していました。 -

南箕輪村議会12月定例会開会

南箕輪村議会12月定例会が6日開会しました。

今議会には、5400万円を減額する一般会計補正予算案など5議案が提出されました。

補正予算案減額は国の子ども手当の制度改正により、補助金減額などによるものです。

南箕輪村議会12月定例会は14日、15日に一般質問、16日に委員長報告、採決が行われ閉会する予定です。 -

南箕輪村食生活改善推進協議会 食についての寸劇披露

南箕輪村の食生活改善推進協議会は、子ども達に食の大切さを知ってもらおうと5日、南原保育園で寸劇を披露しました。

寸劇を披露したのは、食生活改善推進協議会の推進委員5人です。

協議会では、園児達に食育について学んでもらおうと、年に1回村内の保育園で寸劇などを披露しています。

5日は、園児達にも分かりやすいよう推進委員が戦隊もののヒーローに扮し、「朝ご飯は1日を元気に過ごせる力を持っているのでしっかり食べましょう」などと呼び掛けました。

松崎由紀子園長は「小さいうちから食育について学ぶ事で好き嫌いせずに、何でも挑戦して食べるようになってもらいたい」と話していました。 -

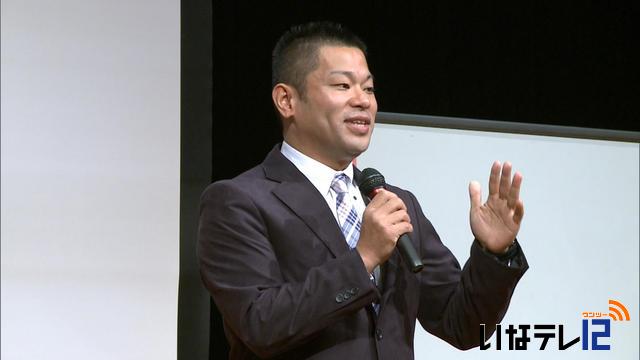

菓匠Shimizu 清水慎一さんが講演

伊那市上牧の菓匠Shimizuシェフパティシエの清水慎一さんが6日、まほら伊那市民大学で講演しました。

清水さんは、昭和50年生まれの36歳です。東京やフランスで修業を積んだのち29歳の時に実家のShimizuを継ぐために、伊那へ戻りました。

菓匠Shimizuでは、子供の夢の絵をケーキにして無料で配る「夢ケーキ」の取組を6年間おこなっています。

家族で夢について語りあうきっかけにしてもらいたいと始めたもので、最初は9件だった申込は一昨年850件になりました。

清水さんは、お菓子を通じてひとつでも多くの家庭に幸せになってもらいたいとの思いで仕事をしているという事です。 -

伊那市地域づくり大賞の最優秀賞に末広財産区環境を守る会

地域の環境整備や福祉活動、伝統芸能の伝承などに取り組んでいる個人や団体に贈られる伊那市地域づくり大賞の最優秀賞に、末広財産区環境を守る会が選ばれました。

6日は、伊那市役所で表彰式が行われ、受賞した9団体と個人1人に白鳥孝伊那市長から表彰状が手渡されました。

守る会の塩原啓治会長は「今後も地域一丸となって取り組んでいきたい」と話していました。

最優秀賞に選ばれた「末広財産区環境を守る会」は、160年ほど前に作られた「六道の堤」の環境保全に取り組んでいます。

会では、雑草や雑木などが生い茂り荒れ果てていた六道の堤の環境を取り戻そうと、間伐や水仙の栽培などを8年前から行っていて、今年度は新たに、桜の苗木を62本植えました。

白鳥市長は「今後も活動を地域に広げ、継続していただきたい」と話していました。 -

白鳥市長「調停案」追加提出明言避ける

伊那市の白鳥孝市長は、NECライティングの補助金問題で、NEC側が800万円の解決金を市に支払う調停案を今議会に追加提出するかしないか明言を避けました。

9日開かれた市議会一般質問で議員の質問に対し、「追加提案するかしないかを検討している」と述べるにとどまり、明言を避けました。

長野地裁の民事調停委員会が示した調停条項は、6日の市議会全員協議会で報告されました。

伊那市は、NECライティングに対し、商工業振興補助金全額の1億5,888万7,000円の返還を求めていますが、調停条項は、NEC側に800万円の解決金の支払い義務を認める内容で、議員からは、解決金が低すぎるなどとして、反対意見が出されていました。

白鳥市長は、市議の意見も踏まえ総合的に判断したいと述べていました。

12月定例会の会期は、16日までで、日程などの点からも今議会中の提出はきびしいとする見方もあります。

800万円の根拠を問う質問に対しては、要請があれば、調停の内容を説明する機会を設ける考えを示しました。

白鳥市長は、今回の結果を踏まえ、企業誘致に伴う補助金の返還規定などを追加する条例の改正も行なう考えを示しました。 -

クリスマスを前にオーナメント作り

クリスマスを前に、オーナメント作りの教室が9日、伊那市のいなっせで開かれました。

9日は、市内外から女性6人が参加しました。

日用雑貨に色を塗って楽しむトールペイントの講師、幸村淳子さんが、指導しました。

参加者らは、木の板に青や茶色の絵具をぬり、その上にツリーなどの絵を貼り付けていました。

幸村さんは、クリスマスは子どもだけでなく大人もワクワクするもの。小物1つで雰囲気が変わるので飾ってみて下さい」と話していました。 -

まっくん日本一人気のないキャラに

南箕輪村のキャラクターまっくんが日本一人気のないゆるキャラとなり、注目を集めています。

まっくんは、平成6年に大芝高原のキャラクターとして誕生。平成17年から村のキャラクターとしてイベントなどで活躍しています。

ゆるキャラサミット協会が主催するゆるキャラグランプリには、全国各地や、海外から349種類のキャラクターが出場しました。

グランプリはインターネット投票で行われ、1位は熊本県のキャラクターでおよそ28万票、まっくんは68票で最下位でした。

村ではこの結果を受け、ホームペ竏茶W上に特集ページをつくり、今回の結果についてのコメントやまっくんの仲間について紹介しています。

村では、「日本一人気のないキャラクターを売りに、村内外にPRしていきたい」と話しています。 -

寒天作り始まる

冬の寒さを利用した信州の特産品寒天づくりが、伊那市東春近の小笠原商店で始まっています。

伊那市東春近の小笠原商店では、朝早くから寒天づくりに追われていました。

小笠原商店は、10年前に富士見町から伊那市に移り、「糸寒天」と呼ばれる細長い寒天をつくっています。

寒天づくりは、テングサをトコロテン状にし、夜のうち凍らせ日中は太陽にあてて溶かし、水分を抜いていきます。

この作業を何度も繰り返し、完全に水分が抜けたら完成です。

朝の伊那地域は、最低気温0.5度と冷え込み、時折雪が舞う中、従業員およそ10人が作業にあたっていました。

小笠原寿房社長は、「伊那谷の気候は日中と朝晩の気温差がちょうどよく、寒天づくりに適している」と話します。

作業は、3月下旬まで行われ、完成した寒天は都内の和菓子屋などに出荷されるということです。 -

村行政評価委員会 中間結果を答申

南箕輪村が行っている事業について評価する行政評価委員会は、不要な事業はないとする中間結果を9日、唐木一直村長に答申しました。

9日は、池上昭雄委員長など委員4人が役場を訪れ、唐木村長に答申書を手渡しました。

委員会は、村の事業について専門的な立場から継続的に評価してもらおうと、今年度組織されました。

村がピックアップした427項目のうち、今年度は27項目について検討しています。

9日は、これまで検討してきた▽大芝高原松くい虫予防事業▽高齢者交流事業▽新エネルギー導入の推進事業など、12事業について中間結果を答申しました。

評価は、妥当、要検討、不要の3つに分けられます。

これを受け唐木村長は、「不要という評価はなかったが、検討の余地があると評価されたものがいくつかあった。答申に沿って、内部で検討していきたい」と話していました。

委員会では、27事業すべての検討結果を、来年4月をめどに答申するということです。 -

上農生がAEDの使い方学ぶ

AED自動体外式除細動器に関する知識や使い方を習得するための講習会が6日、上伊那農業高校で行われました。

講習会は毎年1年生を対象に行われていて6日は生徒およそ30人が参加しました。

上農は近くの伊那中央病院と連携協定を結んでいることから講師には、中病の医師や看護師を招きました。

講習会ではまず心臓マッサージのほか、倒れている人に大きな声で呼びかけることや近くにいる人に救急車を呼んでもらうことなど、初期対応について学びました。

次にAEDの使い方について指導を受けました。

講師からは、電極パッドを肌に直接貼ることや、倒れている人から離れてボタンを押すなど使い方の説明がありました。

県内では平成13年度から全ての公立高校にAEDが設置されていて、上農では「万一の際、対応ができるようにしておきたい。」と話しています。 -

恩徳寺 銀杏種取り作業

南箕輪村の恩徳寺で4日、落ちたイチョウの実から銀杏を取り出す作業が行われました

恩徳寺では毎年、境内にある樹齢およそ380年の大イチョウから実が落ちるこの時期に作業を行っています。

この日は、地元住民など、およそ10人が集まり、作業をしました。

銀杏は、最初に足で実を踏み、銀杏と実を分け選別を行います。

その後、水洗いし、10日ほど天日干しをします。

参加したある女性は「同じ姿勢で作業をするのは大変だが、毎年この銀杏取りをすると、年の瀬を実感する」と話していました。

取り出した銀杏は来年2月の節分の豆めきで大豆と一緒にまかれるということです。 -

いなし出会いサポートセンターの民間委託を検討

伊那市の白鳥孝市長は、市の結婚相談窓口「いなし出会いサポートセンター」について、時期をみて民間委託を検討したいとの考えを示しました。

これは8日伊那市役所で開かれた市議会一般質問で示したものです。

出会いサポートセンターは、3年前に伊那市が開設したもので、11月末現在、男性227人、女性120人、合わせて347人が登録しています。

3年間の成婚数は登録者同士、または、男女いずれかが登録している場合、合わせて22件となっています。

白鳥市長は、伊那市社会福祉協議会にも同様の結婚相談所があることから統合が必要だとしたうで、現在は行政主導だが時期をみて民間委託を検討したいとの意向を示しました。

市によりますと平成17年の国勢調査では、伊那市の未婚率は男性が27.9%、女性が18.4%だということです。 -

地域づくり活動支援金事業3年間延長

伊那市の白鳥孝市長は、今年度で終了する地域づくり活動支援金事業を延長する考えを8日示しました。

同日開かれた伊那市議会一般質問で明らかにしたものです。

地域づくり活動支援金事業は平成19年度から今年度までの5年間の期限付き事業です。

白鳥市長はこの事業について、「今後も継続していく。3年間延長したい」と述べました。

この事業は、地域づくりのために市民が取り組む事業に支援金を交付するものです。

過去5年間に81件の事業に対し、およそ1900万円の支援金を交付しています。

また白鳥市長は、日中国交正常化40周年の来年、観桜期に合わせて中国の富裕層の誘客を図りたい考えを示しました。

伊那市は現在、地域の活性化を図るため外国人観光客の誘客に取り組んでいます。

白鳥市長は、「高遠の桜の時期に、中国の観光客を誘致したい」と話していました。 -

第16回書晋展始まる

伊那市在住の書道家による第16回書晋展が8日から、かんてんぱぱホールで始まりました。

会場には多彩な書の作品およそ80点が並んでいます。

書晋展は、上伊那書道協会の委員を務める伊那市の書道家が毎年開いています。

今年の出品者は14人で、作品は漢字、かな、てん刻など多彩な書がそろっています。

会場の中で最も大きな作品は、東日本大震災の発生を受け、人間の力が及ばない自然の力を感じて書いたという「地霊」という言葉の書です。

また350年ほど前に今の上伊那に暮らした女性3人が源氏物語を読んだ感想を短歌にした作品を読みやすく書いた作品もあります。

会では、「バラエティーにとんだ作品を楽しんでほしい」と話しています。

この書晋展は11日(日)まで、かんてんぱぱホールで開かれています。 -

がん診療拠点病院 中病が機能評価受審

伊那市の伊那中央病院は、がん診療連携拠点病院としての機能が整っているかどうかについて、県が設置する委員会の審査を8日、受けました。

8日は、医療関係者や有識者などでつくる長野県がん診療連携拠点病院整備検討委員会の委員10人が伊那中央病院を訪れ、現地調査を行いました。

伊那中央病院は、平成21年度に、がん診療連携拠点病院として認定を受けています。

25年度の更新を前に、機能が基準を満たしているかなどの評価を受けました。

委員は、拠点病院に必要なMRIや病棟などを見学していました。

そのあと、治療体制、緩和ケアについての質疑応答が行われました。

天野直二委員長からは、「緩和ケアの視点からも、精神科医がいない事に不便を感じているのではないか」との質問に、中病側は、「確保をお願いしているが、医師数が少ない中で、現在は難しい。医療現場として必要性を感じている」と答えていました。

審査の結果は、近日中に、県のホームページで公表される予定です。

審査の結果を受けて、伊那中央病院では、来年10月に更新の申請を行う予定です。 -

中央自動車道 伊那料金所で防犯訓練

南箕輪村の中央自動車道伊那料金所で、強盗を想定した防犯訓練が、8日、行なわれました。

訓練は、料金所で集金していた係員が、集めた現金を事務所に運ぶ際に、刃物を持った犯人が現れ、現金を強奪して逃げるとの想定で行なわれました。

現金を奪われた係員と、現金の運搬を監視していた係員は、カラーボールを逃走する犯人の車に投げつけていました。

係員は、車のナンバーをその場でメモしていました。

事務所では、伊那警察署に通報が行われ、犯行時の様子などを伝えていました。

この訓練は、料金所での凶悪犯罪に備えて、ネクスコ中日本や警察などの関係機関が互いに協力し、事件発生時の対応を向上させようと行われました。

ネクスコ中日本・飯田営業所管内の従業員45人ほどが参加し、訓練を見学しました。

通報後、4分後には、伊那警察署の署員が、その後、県警の高速道路交通警察隊も到着しました。

伊那署では、「逃走した方向や、犯人の特徴など、1つでも多くの情報を覚えて欲しい」と呼びかけていました。 -

伊那市の就労センター合同クリスマス

伊那市にある4つの障害者社会就労センター合同のクリスマス会が、8日、伊那市福祉まちづくりセンターで開かれました。

8日は、市内4つの社会就労センターに通う利用者80人程が参加しました。

クリスマス会は、伊那ライオンズクラブの協力を得て、毎年、行われています。

伊那ライオンズクラブの竹松寿明会長が、「皆さんが1年間一生懸命働いたお祝いです。」と挨拶し、乾杯しました。

利用者には、ケーキなどが振舞われました。

会では、全員でクリスマスソングを歌い、楽しいひと時を過ごしていました。 -

花粉飛散2月中旬

日本気象協会は7日、来年の花粉飛散予測を発表しました。

それによりますと関東甲信地方は2月中旬と予測しています。

日本気象協会では来年、関東甲信地方でスギ花粉が飛び始める時期は2月中旬と予測しています。

花粉の総飛散数は概ね例年並みで、今年と比べると非常に少ないと予測しています。 -

南信地域作況指数99

関東農政局は、今年の南信地域の水稲作況指数を99だったと7日発表しました。

発表によりますと、南信地域の今年の作況指数は99でした。

今年は、もみ数がやや多く、登熟がやや不良だったということです。

10アールあたりの収量は627キログラムで、平年収量の631キログラムより4キログラム減少しました。

長野県全体では作況指数は97、収量は604キログラムでした。 -

タウンステーション伊那まち一日平均28人が利用

伊那市の中心市街地再生事業の一環として今年8月にオープンした情報発信拠点施設タウンステーション伊那まちは、一日平均28人が立ち寄り、市などは「好調な出足」としています。

伊那商工会議所にまとめによりますと、11月末までに2,886人が利用し、平均すると一日に28人が利用しているという事です。

利用目的の内訳は、観光が9.8%、一般が68.8%、会議が10.8%などとなっています。

タウンステーション伊那まちは、観光案内や街の情報発信などを目的に空き店舗を利用して今年8月に設置されました。

これまで、秋市や展示会などイベントも企画されました。

また、伊那市によりますと、中心市街地にある空き店舗を借りて営業する飲食店などに対し、市が賃料の一部を補助する制度の申請は、前年度申込がありませんでしたが今年度は4件の申し込みがあったという事です。

7日の市議会一般質問で市街地活性化についての質問に答えた白鳥孝市長は「いいスタートがきれている。中心市街地再生支援事業が終了する平成24年度以降も活動が継続していくよう、市としても応援していきたい。タウンステーションの設置と、空き店舗の賃料補助申請の増加との直接的な関係性はわからないが、賑わいという観点からはいい方向に動いていると感じる」と話していました。 -

旧馬島家住宅で正月用のしめ飾り作り

伊那市高遠町の旧馬島家住宅で7日、正月用のしめ飾り作りが行われました。

高遠町公民館の手作り体験教室の一環で行われたもので、地元農家の本多利行さんが講師を務めました。

毎年恒例の講座で、この日は、20人が参加しました。

参加者は、ワラを束ねた後、丁寧になっていきまいした。

講師の本多さんは、子供のころから曽祖父に教わりながらわら細工を作っていたという事で、手際良く作り方をアドバイスしていました。

初めて作ったというある女性は「今年はいろいろあった年だったので、正月は気持ちも新たに手作りのしめ飾りを玄関に飾りたい」と話していました。 -

伊那市男女共同参画推進計画案 答申

伊那市男女共同参画推進会議は、平成24年度から5年間の男女共同参画に関する取組などをもりこんだ第2次計画案を6日、白鳥孝市長に答申しました。

この日は、推進会議の伊藤洋一会長が、白鳥市長に計画案を答申しました。

計画案は、行政、市民、事業者、教育関係者が協働で男女共同参画社会を実現していくための、目標や施策がもり込まれています。

今回新たに追加されたのは、10項目の数値目標と防災分野での男女共同参画です。

数値目標では、●「男女共同参画社会」という言葉と内容を知っている人の割合を、現在の46.8%から80%に●登録した女性が、市の方針決定の場に参画できる「女性人材バンク」の登録人数を、現在の44人から60人にするとしています。

防災分野では、消防団への女性参加の促進、災害時における男女のニーズの違いに配慮した対応などを施策としてもりこんでいます。

伊那市では、この案をもとに今年度中に計画を策定する事になっています。 -

男性介護者のつどい

妻や親の介護をしている男性のつどいが7日、伊那市まちづくりセンターで開かれました。

このつどいは、介護をしている男性が同じ悩みを語りあってもらおうと、老人保健施設はびろの里事務長の古畑克己さんが呼びかけ人となり開いたものです。

つどいには、妻や親を介護している男性のほか、保健師やヘルパーなど14人が参加しました。

参加者は、「妻が認知症になり、徘徊がひどい。」

「親が寝たきりで面倒をみているが、自分も年をとってきて、将来が不安」などそれぞれが抱えている悩みを話していました。

男性介護者は、食事の用意など家事が不慣れなほか近所つきあいが苦手で、相談相手がいないことが多いということです。

参加者は、普段人に言えないことなど同じ悩みを抱えた者同士、語りあっていました。 -

「気持ちが伝わる、ほめ方しかり方」

元伊那小学校校長の武田育夫さんによる講演会が4日、伊那市役所で開かれました。

講演会は伊那市保育園保護者連合会が開いたもので、会場には、およそ200人が集まりました。

武田さんは、元伊那小学校校長で講演では「気持が伝わる、ほめ方しかり方」をテーマに話をしました。

武田さんは、子どものしかり方について、「まず話を聞き受け入れること。その後で教えなければならないことや、自分の思いを言えばよい。子どもの話を途中で切らず最後まで、聞くことが大切。」と話していました。

また「どんなに忙しくても、子どもと向き合いコミュニケーションを図るようにすること。子どもを信じ、日頃から言葉や態度により安心感を与えることで、信頼関係が生まれる。」とアドバイスしていました。

会場を訪れた子育て中の保護者らは、メモをとったりしながら武田さんの話に耳をかたむけていました。 -

金山天一さん水泳で日本新

伊那市のテルメリゾートINAの支配人を務める金山 天一さんは、先月、三重県で開かれたオールマスターズスイミングフェスティバルin三重の男子自由形800メートルで、日本新記録を樹立しました。

金山さんは、現在46歳。週に4回程度、テルメリゾートの営業前などにトレーニングを行っています。

マスターズ水泳は、5歳ごとに区分して競技が行われます。

11月19日、20日に三重県で開かれた大会に出場した金山さんは、45歳から49歳の区分で、9分35秒06を記録し、日本新記録を更新しました。

本来、自由形を得意種目としていますが、去年5月の大会ではバタフライでも、日本新記録を出しています。

11月の大会では、200メートル自由形、400メートル自由形でも記録に挑戦しましたが、200メートルは0.2秒、400メートルは1秒、日本新に及びませんでした。

今日も、バタ足など水泳の基本からトレーニングする金山さん。記録更新への挑戦が続きます。 -

箕輪町議会12月定例会

箕輪町議会12月定例会が6日開会し、3,700万円を減額する一般会計補正予算案など17議案が提出されました。

補正予算案では、町内246基ある街灯のうち240基をLEDライトに取り替える為の工事費に980万円、箕輪北小学校の家庭科室改修工事に330万円、箕輪中学校の理科室増室工事に1,100万円などが盛り込まれています。

国の子ども手当の制度改正により、国の負担金9,200万円が減額されたことなどから、補正予算案では3,700万円の減額となっています。

箕輪町議会12月定例会は12日、13日に一般質問、19日に委員長報告、採決が行われ、閉会する予定です。 -

調停案の受け入れ再度協議

工場を閉鎖したNECライティングに対して伊那市が補助金の返還を裁判所に申し立てている問題で6日、市議会全員協議会で調停案を示しました。

NECライティングが800万円を支払う調停案を示しましたが議員が反対し再度理事者で協議することになりました。

この問題は、伊那市が去年11月に閉鎖したNECライティングに対し、補助金の全額1億5800万円余りの返還を長野地方裁判所に調停を申し立てていたものです。

先月30日に長野地方裁判所から最終的な調停案が示されました。

調停案はNECライティングが伊那市に対し800万円を支払うというものです。

800万円の根拠については1億5000万円の固定資産税の標準税率1.4%の3年半の計4.9%、780万円程度としています。

白鳥孝市長は「いたずらに長引かせることは市のイメージ悪化につながり今後の企業の誘致にも悪影響を及ぼしかねない。裁判所の案を尊重したい」と説明しました。

議員からは、「市民の税金。訴訟を起こして返還を求めるべき」など調停案に反対の意見が出されました。

市では調停案の受け入れを12月定例会に提出する予定でしたが議員からの意見を受け、議案の提出について 再度、理事者で協議することになりました。 -

小松養蜂園で蜜ろうの置物作り

来年の干支、龍を模った蜜ろうの置物作りが、伊那市御園の小松養蜂園で行われています。

置き物作りは、小松養蜂園が毎年この時期に行っているものです。

6日は、伊那市社会福祉協議会障害者社会就労センターゆめわーくの施設利用者3人が小松養蜂園を訪れ、作業を手伝いました。

養蜂園で使う蜂の巣箱をゆめわーくで作っていることが縁で、作業を手伝うようになりました。

作業は、色づけしたロウを溶かし、龍の形をした型に流し込みます。

2時間ほどで固まり、型を外して完成です。

作った置物は、今年1年お世話になった人にゆめわーくが贈るということです。

2710/(月)