-

南箕輪大泉で「ほっぽんや」

各地で小正月の伝統行事がさかんに行なわれています。

13日は、南箕輪村の大泉で鳥追いの行事「ほっぽんや」が行なわれました。

大泉は、南箕輪村内で唯一ほっぽんやが行なわれていたとされる地域で、お年寄りたちがその伝統を伝えていこうと西部保育園で毎年行なっています。

柳の木にわらを巻き、松の木でいぶして模様をつけた50センチほどの棒を両手に持ってたたきながら独特の歌を歌います。

鳥や猪を追い払い五穀豊穣を祈る小正月の行事で、70年ほど前までは、神社や各家で子どもたちが行なっていたということです。

園児たちは、お年よりたちの歌やしぐさを真似しながら保育園の庭をぐるぐる回っていました。

地域の老人クラブ会長の清水武茂さんは、「この行事のことを思い出にしてほしい」と子どもたちに呼び掛けていました。 -

箕輪西小の恒例スケート学習

箕輪町の箕輪西小の恒例行事、スケート学習が13日から始まり、全校児童が氷の感触を確かめながら元気に滑走しました。

13日は、箕輪西小学校の全校児童およそ100人が、学校の近くにある上古田スケート場に集まりました。

箕輪西小では、冬の体力づくりを目的に、毎年朝と1時間目の時間を利用して、スケート学習を行っています。

13日朝の伊那地域の最低気温は、マイナス9.7度と今シーズン1番の冷え込みとなりましたが、防寒着に身を包んだ子ども達は、白い息を吐きながら滑走していました。

1年生はスケート学習が初めてでしたが、保育園の時から滑っていたという児童がほとんどで、担任の先生やイスに捕まりながら滑っていました。

箕輪西小学校のスケート学習は、1月末まで行われることになっています。 -

御殿場遺跡竪穴住居の茅葺き替え

県の史跡に指定されている伊那市富県の御殿場遺跡で、復原された竪穴住居の茅の葺き替えが行われています。

11日は茅を取り外す作業が、12日は骨組みの修理作業が行われていました。

御殿場遺跡は、昭和41年に開田事業に先立って発掘調査が行われました。

縄文時代中期の竪穴住居址が22戸、平安時代の住居址が1戸、国の重要文化財に指定された顔面付釣手形土器などが出土しています。

保存を願う市民の声もあり、遺跡公園として整備され、昭和46年に県の史跡に指定されました。

竪穴住居は、出土した縄文時代の住居址のうち1戸を選び、昭和46年に復原されたものです。

住居は高さおよそ4・5メートル、地面をおよそ70センチ掘り下げています。

茅の葺き替えは昭和63年に行われ、今回が2度目です。

この作業に合わせ、17日には、近くの富県小学校の6年生が現場を見学し、縄文時代の生活について学習する予定です。

葺き替えは3月末に終了するということです。 -

冬の体力維持にグラウンドゴルフ

南箕輪村マレットゴルフ同好会は、マレット場が使用できない冬場の体力維持のため、グラウンドゴルフを楽しんでいます。

12日は、グラウンドゴルフの初例会で、大芝屋内運動場に会員およそ40人が集まりました。

この例会は、マレット場が使用できない冬場も体力維持のために体を動かそうと、同好会の有志が参加して開いています。

4人程度のグループに分かれ、8ホールを4回まわってプレーしていました。

同好会では、「冬の健康増進のため、グラウンドゴルフは恒例になっている。みんなで楽しくプレーしたい」と話していました。

例会は週2回で、3月の始めまでに17回の開催を予定しています。 -

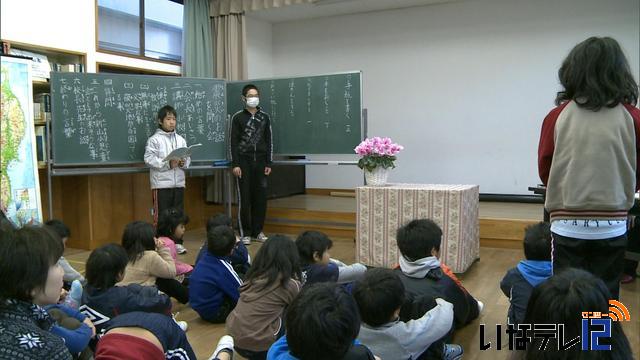

新山小学校の児童被災地支援へ

伊那市の新山小学校の子どもたちは、東日本大震災の被災地支援の取り組みを行うことを、12日、全校で決めました。

新山小では、児童会が中心となって、被災地のために何か支援活動をしたいという声があがっていました。

被災地はどのような状況なのか、どのような支援が求められているのかを知るために、12日は、伊那市の危機管理課職員の小牧 学さんを講師に招きました。

小牧さんは、先月、岩手県の釜石市を訪れ、ボランティア活動を行ないました。

小牧さんが紹介したのは釜石東中学校の避難についてと現在の状況です。

震災当日、釜石市の釜石東中学校の生徒は隣接する小学校の児童を連れて避難していて、全員が無事だったという避難は「奇跡の避難」とも呼ばれています。

小牧さんは、釜石の学校には、まだ瓦礫が残っていることや最近になって中学校と小学校で図書館の本を取り合ういざこざがあるなど、被災者が精神的に疲れてきていることを話しました。

話を聞いた子どもたちは、全校で、どのような支援をしたいのかを話し合いました。

話し合いでは「手紙を書こう」「ビデオレターを送ろう」「実際に現地を訪ねよう」といった意見が出されました。

結果、手紙を書くこと、本を贈ることで、子どもたちの意見がまとまりました。

小牧さんが訪問した釜石東中学校に手紙や本を贈る方針で活動は動き始めます。

新山小学校では全校児童で手紙を書くほか、地区の住民にも協力を仰ぎながら、中学生が読むのに適した本を集め、被災地に贈りたいとしています。 -

この冬一番の冷え込み 伊那竏・.4度

12日の伊那地域は、この冬一番の冷え込みとなり、マイナス9.4度を記録しました。

伊那市の高遠城址公園では、積雪の季節に合わせて、桜の枝を支える支柱を設置する作業が行われました。

この冬一番の冷え込みとなった12日朝、伊那市の桜守、稲辺謙次郎さんら3人が城址公園で作業にあたっていました。

毎年11月頃から、雪の重みで枝が折れてしまわないように、積雪の時期に合わせて支柱が立てられます。

今日は、神社の屋根に掛かりそうな枝など3箇所に支柱を立てました。

一昨年の4月には花が咲いてから大雪となり、桜の枝が折れるという被害が発生しました。

老木となり、芯が弱くなってしまっている桜は、支柱で支える必要があるということです。

訪れた人たちの視界の邪魔にならないようにと、支柱は角度を揃えてたてられます。

心配りの桜守と手をかけられた桜が、今年も春の訪れを待ちます。 -

第3回 スケッチ旅行作品美術展

上伊那美術教育研究会OB有志によるスケッチ旅行作品美術展が、伊那市のいなっせ2階ギャラリーで開かれています。

会場には、8人の作品35点が展示されています。

上伊那美術教育研究会は、学校教諭のOBで結成されていて、25年以上前から、研修として年に2回ほど国内外でスケッチ旅行をしています。

スケッチ旅行は、行きたい人が行けるときに行くというスタイルで続いているということです。

作品展は、スケッチ旅行の集大成を発表しようと開かれていて3回目です。

事務局を務める小林修一郎さんは、「美しいと感じる対象も、感じる心も、人によって違う。

感じたことを表現した個性を見てほしい」と話していました。

この第3回スケッチ旅行作品美術展は、17日(火)まで、いなっせ2階ギャラリーで開かれています。 -

「コスモ教室」押花絵展

伊那市の住民でつくる押し花絵の教室「コスモ教室」の作品展が、伊那市の高遠さくらホテルロビーで開かれています。

コスモ教室は伊那市に8つの教室を持つ赤羽栄子さんが指導していて、赤羽さんの作品展を見たことがきっかけで結成されました。

4人が、月に一回集まり、作品を制作していて、6年目になります。

今回が初めての作品展で、それぞれの個性が溢れる展示となりました。

会場にはほかに、12カ国から1500点が寄せられたコンテストで特選を取った赤羽さんの作品も展示されています。

このコスモ教室押花絵展は、30日(月)まで、高遠さくらホテルロビーで開かれています。 -

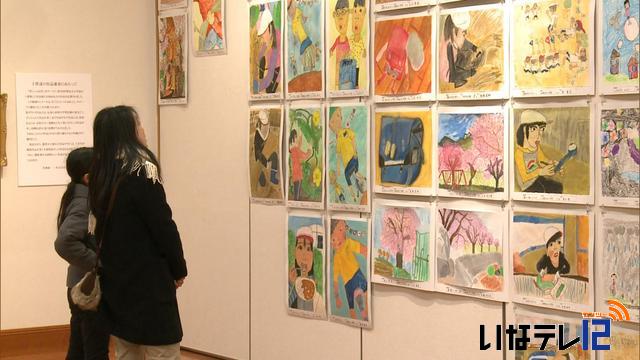

第7回かんてんぱぱ小学生絵画コンクール作品展

第7回かんてんぱぱ小学生絵画コンクールの作品展示会が、7日から伊那市のかんてんぱぱホールで始まりました。

会場には、伊那市内の15校から寄せられた応募作品、911点が並んでいます。

かんてんぱぱ小学生絵画コンクールは、絵を描くことを通じてふるさとの自然や生活に目を向けてもらおうと、伊那食品工業株式会社が毎年開いています。

作品の審査にあたった伊那市高遠町在住の洋画家、竹内徹さんは「低学年は豊かな表情が、中高学年は故郷を誇りに思う気持ちが表現できている」と講評しています。

第7回かんてんぱぱ小学生絵画コンクールは、22日までかんてんぱぱホールで開かれていて、14日には入賞作品の表彰式が行われることになっています。 -

箕輪町平澤町長 特別職報酬など審議会に白紙諮問

箕輪町の平沢豊満町長は、11日、特別職の報酬などについて審議会に白紙諮問しました。

1回目の審議会が11日、役場で開かれ、委員10人に平澤町長から辞令が交付されました。

平成23年度の町長の給料は条例で定められた額を10%減額した74万7千円、副町長は、同じく10%減の60万3千円、教育長は5%減の53万3,900円となっています。

議員報酬は条例通りの額で、議長が31万7千円、副議長が25万3千円、委員長が24万3千円、議員が22万7千円となっています。

審議会は次回23日(月)に開かれ、今月中に検討結果を町長に答申する予定です。 -

木下山車飾保存会 山車飾完成

箕輪町の木下山車飾保存会が去年11月から制作を進めてきた山車飾りが完成しました。

山車は、14日と15日に行われる箕輪南宮神社の初祭りで奉納されます。

この日は保存会のメンバーが南宮神社で人形の飾り付けを行いました。

境内には、●旅の途中、農家の軒先でたわらに腰かけひと休みする水戸黄門●弓の名手が舟の上の扇をめがけて矢を放つ「新・平家物語」の一場面を描いた「扇の的」●鎌倉幕府を倒すため海へ出る新田義貞など、5つの舞台が設置されました。

保存会のメンバーは去年11月からほぼ毎日人形の制作を行ってきたという事です。

山車飾は、14日と15日の箕輪南宮神社の初祭りでお披露目される事になっています。 -

元オリンピック選手がスケート指導

保育園から中学生までを対象にしたちびっこスケート教室が10日、伊那西スケート場で開講し元オリンピック選手の神津志保美さん、旧姓新谷志保美さんが子どもたちを指導しました。

神津さんは、一昨年カナダで開かれた冬季オリンピックに出場し、その後現役を引退、去年結婚しました。

宮田村出身で幼少の頃は父親に連れられて、伊那西スケート場で滑っていたといいます。

10日は、ちびっこスケート教室の開講に合わせ、子どもたちに滑り方の指導をしていました。

教室に参加した子どもたちは、元オリンピック選手と一緒にリンクを滑り、楽しみながら基本を教わっていました。

教室は、5日間の日程で伊那市を中心に保育園児から中学生まで57人が参加しています。

教室を運営している、伊那市体育協会スケート部では「このスケート場からオリンピック選手が誕生したことは誇りに思います。子どもたちにとっても励みになると思います。」と話していました。 -

映画「ほかいびと 伊那の井月」再上映

映画「ほかいびと 伊那の井月」の再上映が今日から伊那市の旭座で始まりました。

映画「ほかいびと」は去年11月に旭座で8日間上映され、およそ3,500人の入場がありました。

再上映は、「見逃してしまった」あるいは「もう一度見たい」という声が多かったことから、決まったものです。

北村皆雄監督は、「反響が大きく感謝している」と話していました。

11日は、映画の中でも使われている、伊那市長谷の民謡ざんざ節や、きんにょんにょが、上映に合わせて、ざんざ節保存会により披露されました。

再上映は20日金曜日までで、北村監督は「地元での上映はしばらくないので、この機会に鑑賞してほしい。」と話しています。 -

日本酒の寒仕込み作業はじまる

伊那市荒井の宮島酒店では寒さを利用してつくる寒仕込みの作業が始まっています。

11日、宮島酒店では4人の杜氏により純米大吟醸の仕込み作業が行われていました。

寒仕込みは、冬場の冷気で蒸した酒米を冷やすもので、これにより酒の味と香りを引き出します。

純米大吟醸は日本酒のなかでも味、香りとも良好なため、仕込みを行うときは、特に神経を使い、この作業のみに集中するということです。

宮島酒店では年間1升瓶にしておよそ、6万本を出荷していて作業は3月いっぱいまで続きます。

毎年2月4日の立春の日の朝に搾り販売される立春朝搾りの仕込みはすでにおえていて、今年もよい出来になりそうだということです。

また宮島酒店では新商品の発酵調味料「すごいよ塩麹君」の販売も始めました。

塩麹は今注目を集めている商品で宮島酒店では2月から本格に販売を始めます。

「すごいよ塩麹君」は税込400グラム入りが945円、140グラム入りが420円で伊那市の井田屋酒店、ベルシャイン伊那店などで販売されています -

400年の伝統 羽広の獅子舞

伊那市羽広に伝わる小正月の伝統行事「羽広の獅子舞」。

400年の歴史がある羽広の獅子舞は伊那市無形民俗文化財に指定されていて毎年1月15日に仲仙寺で披露されます。

羽広の獅子舞は、勇壮に舞う雄獅子と静粛に舞う雌獅子の舞い合わせが特徴です。

現在は地区住民でつくる羽広獅子舞保存会が、その伝統を継承していて地区内に7つある組のうち、仲仙寺を境に北の1組から3組が雌獅子、南の4組から7組が雄獅子を舞います。 -

1月10日は110番の日 正しい110番通報を呼びかける街頭啓発

1月10日は、110番の日です。

これにあわせ、正しい110番通報を呼びかける街頭啓発が上伊那各地で行われました。

このうち伊那市内の大型店では、伊那市駅前交番の所員5人が、啓発チラシを買い物客に配りました。

街頭啓発は、110番の日に合せて行われたもので、所員らは「110番へはいたずら電話をかけないように」などと呼びかけていました。

伊那警察署によると、管内の去年1年間の110番通報件数は、前の年よりおよそ1,000件多い4,084件で、1日平均11件だったということです。

そのうちの約2割は、緊急でないものやいたずらなど、110番にそぐわないものだということです。

他に店内では、伊那署管内の小中学校の児童や生徒が描いた110番の利用に関するポスター21点が展示されました。

警察では、緊急でない相談などについては、警察安全相談電話「♯9110」を活用するよう呼びかけています。 -

「坂の上の雲」西村さん・・興味深い

NHKのスペシャルドラマ「坂の上の雲」のエグゼクティブプロデューサーで伊那市長谷出身の西村与志木さんが9日高遠町歴史博物館を訪れ現在開催中の特別展「伊那に残る日露戦争の記憶」を見ました。

西村さんは、伊那市のふるさと大使もつとめています。

坂の上の雲は、明治維新後の帝国主義化していく日本を日露戦争などを通して描いた司馬遼太郎さんの長編小説で、西村さんがドラマ化しました。

前日に宮田村で講演した西村さんが、日露戦争をテーマにした特別展が歴史博物館で開催されていることを知り立ったものです。

北原紀孝館長が展示している資料や写真の説明をして案内しました。

西村さんは、興味深そうに説明を聞いたり、展示物に見入っていました。

高遠町歴史博物館の特別展

伊那に残る「日露戦争の記憶」は、1月29日まで開かれています。 -

上農高校で百人一首大会

南箕輪村の上伊那農業高校で10日、新春恒例の百人一首大会が開かれました。

百人一首大会は、図書委員会が企画して毎年行なっているもので、全校生徒およそ470人が参加しました。

最初に、クラスごとの個人戦を行い、各クラス代表者4人を選びました。

その後、クラスの代表者によるトーナメント方式のクラス対抗戦が行われました。

図書委員会では「学年の枠を越えた交流として、今後も続けていきたい」と話していました。 -

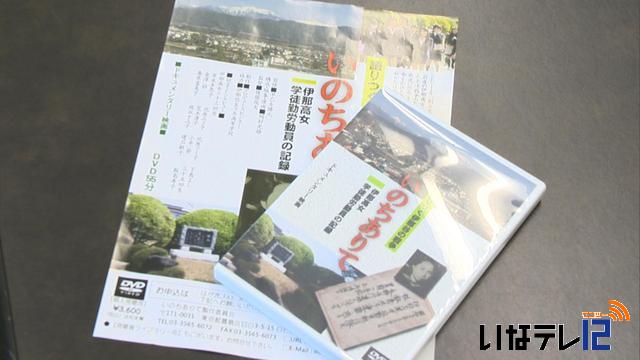

「いのちありて」DVD販売始まる

飯島町在住の映画監督、後藤俊夫さんが制作したドキュメンタリー映画「いのちありて」のDVDの販売が始まりました。

10日は、後藤監督が伊那市役所でDVD発売の記者会見を開きました。

作品タイトルは「いのちありて 伊那高女 学徒勤労動員の記録」で伊那弥生ヶ丘高校の前身、伊那高等女学校の勤労動員を題材にしたドキュメンタリー映画です。

当時の証言を交えながら戦争の時代を生き抜いた女学生の青春や当時の教師達の苦悩を描いた作品です。

現在の伊那弥生ヶ丘高校の生徒もナレーションや朗読で出演しています。

後藤監督の作品「いのちありて」のDVDはメール電話などで受け付けていて、定価は3600円で販売しています。

■いのちありて製作委員会

電話 03-3565-6072

メール info@inochiarite.com -

来年度の県立高校入学志願者数 公表

来年度の県立高校入学志願予定者数の第2回の調査結果が、10日、発表されました。

辰野高校です。

普通科前期に64人、

後期に83人。

商業科前期に22人、後期27人が志願しています。

上伊那農業高校です。

生産環境科前期に42人、後期に56人。

園芸科学科前期に44人、後期に50人。

生物科学科前期に53人、後期に56人。

緑地創造科前期に40人、後期に46人が志願しています。

高遠高校です。

普通科前期に42人、後期に71人。

伊那北高校普通科前期は募集が無く、後期に260人。

理数科前期に47人、後期に41人が志願しています。

伊那弥生ヶ丘高校普通科前期は募集が無く、後期に323人が志願しています。

赤穂高校普通科前期は募集が無く、後期に160人。

商業科前期に89人、後期に96人が志願しています。

駒ヶ根工業高校です。

3つの学科一括で、前期に79人、後期に111人が志願しています。

多部制の、箕輪進修高校です。

普通I部前期に35人、普通II部前期に31人、普通III部前期に12人。

普通I・II部の後期は一括の募集で、I部に44人、II部に34人、III部に12人。

工業I部は、前期26人、後期に26人が志願しています。

なお、高校入試前期選抜は2月8日、後期選抜は3月7日に行われます。 -

東春近小で慶祝音楽鑑賞会

3学期の始業式が10日、ピークを迎えました。

伊那市の東春近小学校では3学期の始業式に合わせ恒例の慶祝音楽鑑賞会が行われました。

演奏したのは邦楽愛好者でつくる伊那三曲協会のメンバー8人で、琴や尺八などを披露しました。

伊那三曲協会では日本の伝統音楽の良さを子ども達に知ってもらおうと小学校で演奏する活動を行っています。

東春近小学校では毎年、始業式で演奏していて今年で22年目です。

琴や尺八の演奏に合わせて駒ヶ根市光前寺に伝わる霊犬早太郎の紙芝居も披露しました。

この他に、馴染みのある曲が披露され、児童達は演奏に合わせて歌を歌っていました。 -

園児とお年寄りがまゆ玉作り

伊那市高遠町の養護老人ホームさくらの里で11日、園児とお年寄りが小正月に飾るまゆ玉を作って交流しました。

高遠第2第3保育園の年長園児12人がさくらの里を訪れ、施設で暮らすお年寄り30人と交流しました。

高遠第2第3保育園は年に1回さくらの里を訪れていて、この日は、小正月に飾るまゆ玉を一緒に作り交流しました。

園児らは、米の粉をゆでて色づけしたものをまゆの形にすると、ミズブサの木につけていきました。

お年寄りは、子供と一緒にいるといつもより笑顔が増え会話も弾むという事で、広瀬源司施設長は「外に出る機会が少ないので、いつも楽しみにしている」と話していました。

まゆ玉は、園児が保育園に持ち帰り、しばらくの間飾るという事です。 -

19人が成人の仲間入り

年明けとともに、上伊那各地で成人式が行われ、新成人が大人の仲間入りを果たしました。

1日には伊那市長谷地区の成人式が長谷公民館で行われ、小学校時代に残したタイムカプセルを全員で開封しました。

今年成人を迎えるのは19人で、この日はそのうち16人が出席しました。

タイムカプセルの中から、成人の自分に宛てた手紙や思い出の品が出てくると、新成人らは思い出話に花を咲かせていました。

式では、池上謙長谷公民館長が「大人になったのと同時に権利と義務が生まれる。これまで吸収してきた知識を、地元長谷のために役立ててもらいたい」と式辞を述べました。

新成人を代表して保科勇介さんは「無事成人を迎えられたことに感謝したい。自覚と責任ある行動をとり、広い視野を持つようにしたい」と挨拶しました。 -

イーナちゃんマレットゴルフクラブ初打ち大会

伊那市のマレットゴルフ愛好家でつくる「イーナちゃんマレットゴルフクラブ」の初打ち大会が7日、伊那市東春近の榛原河川公園で開かれました。

今年で発足10周年を迎えるイーナちゃんマレットゴルフクラブでは、新年の初打ち大会も毎年の恒例となっています。

7日は会員およそ70人が参加し、一部に雪が残るコースを回ってプレーしていました。

平澤久会長は、「仲間を大切にして、仲良く楽しくプレーし、よい年にしたい」と話していました。

大会の結果、男子の優勝は福澤幸民さん、女子の優勝は浅井フミ子さんとなっています。

イーナちゃんマレットゴルフクラブでは、3月から12月までのシーズン中に公式戦30試合を行うということです。 -

無火災・無災害誓い新たに

箕輪町消防団の出初式が8日行われ、団員らは防火・防災への誓いを新たにしていました。

箕輪町消防団の団員211人は、木下の箕輪南宮神社に参拝し、今年一年の無火災・無災害を祈願しました。

参拝後、団員らは神社から役場までのおよそ2キロを行進し、防火意識の向上を呼びかけました。

地域交流広場の前では、平澤豊満町長と小松孝寿団長の観閲を受けました。

行進の後行われた、出初式で平澤町長は、「消防団は、地域の安心・安全の確保には欠かせない存在。地域防災の要として貢献してほしい」と団員を激励しました。

小松団長は「大震災など予期せぬ災害の発生が心配される時代。“我が古里はわれらが守る“という消防団精神を胸に、住民の期待に応えられるよう、日々の訓練に励んでほしい」と訓示しました。

去年、箕輪町では10件の火災が発生し、被害額は約350万円となっています。 -

五穀豊穣願う ほんだれ様

伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームで8日、五穀豊穣を願う「ほんだれ様」を飾り付けました。

ほんだれ様は、米やアワ、ヒエなど西箕輪地区で作られていた穀物の穂が垂れた様子を見立てて古くから伊那地域の農家などに小正月に飾られていました。

みはらしファームではかつては多くの家庭で飾っていたほんだれ様を後世に伝えていこうと毎年、とれたて市場前に飾りつけています。

8日は、みはらしファームの関係者が集まり山から取ってきたコシアブラを30センチほどに切り、その木の半分だけ皮を削りました。

今年は良い年になるよう願い、末広がりの88本を作りました。

それを、およそ3メートルのナラの木に一つひとつ飾りつけて行きました。

ほんだれ様はみはらしファームのとれたて市場前に21日まで飾るということです。 -

かま塾の子ども達が凧作りに挑戦

南箕輪村神子柴の子ども達は7日、凧作りに挑戦しました。

これは、神子柴の住民ボランティアでつくる「かま塾」が開いたもので、この日は地元の子ども30人が参加しました。

子ども達は、ボランティアのお年寄りに教わりながら凧を作り、完成すると早速外で凧揚げをしていました。 -

伊那ローメンズクラブ ローメンを県知事にPR

伊那ローメンズクラブと、ローメンの公式ソングを歌っているアイドルユニット、オトメ☆コーポレーションが4日、県庁を訪れ、阿部守一知事にローメンの県内外へのPR協力を求めました。

オトメ☆コーポレーションの3人は、去年12月に発売されたローメンの公式ソングを披露し、ローメンをPRしました。

伊那ローメンズクラブの正木金内衛会長らは、去年の11月に姫路で開かれたB1グランプリに出場したことを報告し、「ローメンや県内の食文化を全国に発信してほしい」と協力を求めました。

阿部知事は、伊那で食べたというローメンの味について、「二度、三度と食べると癖になる味」と話しました。

ローメンのPRについては「観光地と食文化のつながりができるようにしたい」と答えていました。 -

第9回漸進展

伊那市在住など伊那市にゆかりのある洋画家による作品展「漸進展」が、伊那市のいなっせで5日、始まりました。

今年で9回目を数える作品展で、12人の作家が一人1点ずつ出品しています。

油彩とアクリルで、50号から100号までの大作がそろっています。

漸進展は、中央の展覧会に出品している作家が集まり、それぞれの絵の方向性を深めていこうと毎年開いています。

作家12人は、会派やスタイルが異なり、会場にはそれぞれの個性を生かした作品が並んでいます。

この漸進展は、9日まで伊那市のいなっせで開かれています。 -

無病息災願い 坂下でどんど焼き

伊那市坂下の天竜川河川敷で、どんど焼きが7日行われ、坂下区の親子が今年一年の無病息災を願いました。

坂下区のどんど焼きは、坂下公民館、子供育成会、子供会が行ったもので、親子およそ50人が参加しました。

区内の家およそ350戸から集めた正月飾りやだるまが積み上げられ、勢いよく燃え上がりました。

参加者は、今年一年が平穏な年になるように願っていました。

正月飾りが焼けておきになると、もちを焼いて食べていました。

1912/(金)