-

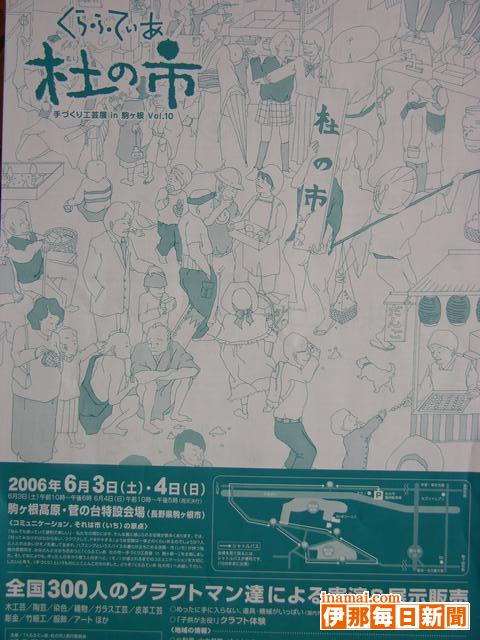

くらふてぃあ杜の市6月3・4日に

全国から集まる約300人のクラフトマンによる手づくり工芸展in駒ケ根Vol.10「くらふてぃあ杜の市」が6月3・4日、駒ケ根市の駒ケ根高原・菅の台特設会場で開かれる。木工、陶芸、染色、織物、ガラス、皮革、彫金、竹細工など、各分野で活躍する工芸作家がそれぞれのブースで自慢の腕を披露し、作品を販売する。

会場ではさまざまなクラフト体験も楽しめるほか、めったに手に入らない道具や機械などを販売するクラフトマンショップもある。

問い合わせは駒ケ根ファームス内の実行委員会(TEL83・7680)へ。 -

流木アート作品展

駒ケ根市菅の台の大沼湖畔「森のギャラリーKomorebi(こもれび)」で「信州流木工芸工房きむ」の木村紀雄さんの流木アート作品展が22日まで開かれている。自然の風合いを生かした灯り、時計、花台、置物などの作品約40点を展示している=写真。作品はニスなどを使わず、すべて竹べらやガラスで磨くことで自然のつやを出している。

木村さんは東京生まれ。2年前に自然を求めて駒ケ根市に移り住んだ。太田切川の川原で拾った流木の荒削りな造形にひかれ、ランプを作ってみたのが作品制作の始まり。それまで工芸には無縁だったが、流木の美しさに魅せられてさまざまな作品の制作に取り組み、昨年自宅に工房を開くまでになった。

木村さんは「流木に同じ物は二つとない。放っておけば朽ち果てていくはずの流木に少し手を加えることで新たな命を与えることができるのも魅力」と話している。

午前10時縲恁゚後4時。火・水曜日休業。入場無料。問い合わせは喫茶エーデルワイス(TEL83・3900)へ。 -

佐藤正一さん写真展

駒ケ根市の昭和伊南総合病院の1階アートギャラリーで「写遊人」佐藤正一さんの写真展「憧憬・四季の風景パート3」が6月9日まで開かれている。田植えや祭り、サクラなど、佐藤さんが撮影した伊那谷の四季折々の風物を15枚の展示作品で見ることができる=写真。3回目の開催。

佐藤さんは家族を都会に残し、駒ケ根での単身生活を始めて18年目。持ち前の豊かな感性で自然や人の表情を見つめ続けている。

午前8時30分縲恁゚後5時。土・日曜日、祭日は休み。入場無料。 -

厄除け行事「おさんやり」の南小河内盆祭実行委員会

長野県文化財保護協会の文化財保護功労者表彰受賞

箕輪町南小河内に古くから伝わる厄除けの民俗行事で町無形民俗文化財の「おさんやり」を保存、継承している南小河内盆祭実行委員会が10日、長野市であった社団法人長野県文化財保護協会の総会で文化財保護功労者表彰を受賞した。町の文化財では初の受賞。06年度実行委員会長の坂下四郎・南小河内区長が11日、平沢豊満町長に喜びの報告をした。

おさんやりは、江戸時代初期に始まったとされる。柴舟をつくり集落の境の道祖神まで担ぎ、区内の四辻で子どもたちの立てるおさんやりを3周して1年の災厄をはらう。8月16日の夜、舟を壊し、区民はその破片を持ち帰って家の門口に1年掲げて厄除けのまじないにする。

77年、町無形民俗文化財に指定。従来祭りを運営してきた青年会の解散に伴い97年から区長招集の実行委員会組織で運営。正副区長、分館長をはじめ約40人で構成し、祭りは全区民が参加する。

04年は、町の地域総合活性化事業で「南小河内小唄」を復活しCD化、行事の歴史を冊子にまとめ、後世に残すため祭りの様子をDVDに記録した。

04年の活動をはじめ、おさんやりの保存、継承に尽力したとして受賞。表彰は北信から南信まで各1団体の計4団体だった。坂下会長は、「受賞を機に伝統行事を皆で力を合わせ責任もって維持管理し、後世につないでいきたい」と話した。

平沢町長は、「地域活性化の成果として大変評価できるし、町中の先導者として町全体の活性化の目標になっていく。喜ばしい」と受賞を祝った。 -

エコアクション21自治体イニシャティブ・プログラムへ取り組み

箕輪町内企業の参加募集箕輪町と町商工会は、簡易型環境マネジメントシステム「エコアクション21」の町内企業の取得に向け、自治体イニシャティブ・プログラムに取り組む。

自治体イニシャティブ・プログラムは、自治体主導で地域内の多くの事業者が一斉にエコアクション21に取り組むことで、地域全体の二酸化炭素、廃棄物などの排出削減、エネルギーコストなどの削減を実現し、「環境経営」の証が得られる。

認証取得を希望する町内企業30から50社を町がとりまとめ、エコアクション21の中央事務局にプログラム参加を応募。採択された場合、専門家の無料派遣などが受けられる。費用面で負担が軽減できるほか、企業間で情報交換でき、より的確な取得ができるなどのメリットがある。

本年度の採択枠は全国で50自治体。昨年は県内では千曲市が採択を受け実施している。

町は06年3月6日、県内の自治体で初めてエコアクション21の認証を取得。商工会と共催で3月9日に地域企業対象にセミナーを開いた。セミナー参加者対象のアンケートでエコアクション21の共同事業への取り組み意向が強かったことから今回、町と町商工会が連携して取り組むことを決めた。

プログラムに参加を希望する町内企業は6月2日までに町商工会(TEL79・2117)または町役場産業振興課商工観光係(TEL79・3111)へ申し込む。 -

飯島町青色申告会総会

会員に会計帳簿の記帳方法などを指導する飯島町青色申告会(98人・米山旱士会長)は11日、06年度定期総会を飯島町商工会館で開いた。会員17人が出席し、05年度事業・収支決算報告、06年度事業計画・収支予算案を承認した。06年度の主な事業は源泉所得税納付個別指導会、年末調整・決算説明会、源泉所得税年末調整個別指導会、決算書・確定申告・消費税申告書作成指導会の開催など。

米山会長はあいさつで「会の大きな機構改革を昨年行い、戸惑いながらも無事1年を過ごすことができた。今後もますます前向きな姿勢で発展することを希望する」と述べた=写真。 -

クマが感電死?!

宮田村の黒川林道で10日夜、体長1メートルほどのクマが死んでいるのを、停電調査で現場を訪れた中部電力の作業員が発見した。付近の木に登って落ちた際に、電線に接触して感電死した可能性などがあるが、同電力伊那営業所は「クマが直接電柱を登ることはないとみられ、今回のような感電のケースも聞いたことがない」と驚いている。

停電は1分ほどで復旧し、各家庭などへの影響もなかったが、原因はクマの感電によるものと特定。

電柱にある電線の接続部分に、何らかの要因でクマが触れたとみられる。

電柱は8メートルほどの高さで、周囲にはそれよりも高い木々が生い茂っている。

現場には電柱の支柱も斜めに立っているが、11日朝に現場を見た同営業所や村林務係の担当者は「支柱を伝わっていったか、木から落ちたのか断定できないが、感電したことは確か」と話した。

同営業所管内でも、鳥やヘビ、サルなどが電線などに接触するケースが年に1件ほどあるが、クマは前例がないという。

現場は県道脇の新大田切発電所から約1・5キロ入った山中。まわりに人家などはなく一般車両も進入できないが、山菜採りや釣り客の入山はある。

同村内では先月末に、現場から数キロ離れた新田区の養魚場近くで、クマが目撃されている。 -

フクロウさんと友達に、宮田小1年の野鳥教室

愛鳥週間が10日から始まったが、宮田村宮田小学校1年生は11日、県野生鳥獣救護ボランティアの小口泰人さん=駒ヶ根市福岡=を招き「野鳥教室」を開いた。小口さんが保護しているフクロウのヒナを見せてもらい、自然界には弱い鳥から強い鳥まで様々な鳥類が共存していると学習。接することで、命の尊さ、やさしさ、思いやりの気持ちも育んだ。

大型連休中に伊那市新山で保護したフクロウ。羽化後30日ほどのヒナで、間近に見た97人の子どもたちは歓声をあげて喜んだ。

「目がビーズみたいできれい」「おとなしいねぇ」「さわりたい」。感想を口にしながら、目を輝かせた。

「みんなはフクロウと友達になった。これからはもっと多くの野鳥とも友達になって」と小口さん。

学校や家庭の庭に、エサ場をつくってみてと提案し「弱くても強くても、鳥にはいろいろな習性がある。まず静かに観察してみよう」と呼びかけた。

野鳥が落としていった羽毛の標本も展示し、子どもたちが見たり、さわったり。熱心に質問する姿もあった。

予想以上の関心の高さに、小口さんや1年主任の原一彦教諭は「この目の輝きを、もっと引き出していければ」と話していた。 -

ダムの放流時の危害防止措置方法確認

国土交通省・天竜川ダム統合管理事務所は11日、美和ダム(伊那市長谷)小渋ダム(中川村)のダム管理演習を始めた。関係機関への通知など、ダムからの放流時の危害の防止措置方法を確認した。12日には洪水時の放流量などの想定を変えて、ダム管理演習を実施する。

ダム管理演習は出水期前の恒例で、安全なダム管理を関係住民などに理解してもらう目的。長谷の天竜川ダム統合管理事務所美和ダム管理支所では、流入量が1秒に2千立方メートル、放流量が1秒間に500立方メートルで想定した。

同職員など約20人が集まり関係市町村庁舎や警察署、消防署などへ放流をするとのファックスを送る「情報伝達演習」や放流警報所のサイレンによる「一般への周知演習」、実際には水を流さずにダムゲートを開けるシミュレーション「ダム操作演習」をした。

12日は毎秒1200立方メートルの放流を想定した演習を実施。三峰川、天竜川沿いにある美和ダムから片桐(中川村)の警報所11カ所でサイレンが6分間鳴る。 -

伊那市の西春近北小 上伊那陸上大会に向けて練習

伊那市の西春近北小学校は第23回上伊那小学生陸上競技大会(20日、伊那市陸上競技場、伊那毎日新聞社など主催、KOA協賛)に向けて、学区内にある伊那西高校の陸上部から指導を受けている。児童たちは好記録を出そうと練習に励んでいる。

地域で活躍する高校選手の指導で記録を狙い、練習を楽しんでもらおうと、初めて協力を依頼。大会出場する4縲・年の児童29人は100メートルやソフトボール投げなどの6競技で力を発揮するため、4月下旬からほぼ週一回の指導を受けるほか、毎日の練習を校庭でしている。

9日は、大会の会場となる伊那市陸上競技場で初めて練習。高校生から「頑張れ」の応援をもらいながら、児童たちは短距離のスタート方法やハードルの跳び方などの基礎的な技術を学び、会場の雰囲気も確認した。

上伊那大会では1000メートルへ出場する6年の三澤拓弥君は「優しく指導してくれるので、走り方が前よりよくなったと思う。大会では3分10秒(前回大会優勝記録=3分15秒70)を目標に記録を出したい」と意気込んでいる。

100メートル走を指導している伊那西高2年の伊東かほりさんは「教えることで基礎の大切さを再確認した。教えていて楽しいし、大会では皆に記録を伸ばしてほしい」とエールを贈っている。

西春近北小では16日、高校生との最後の練習を同競技場でする。 -

花桃初めて開花、街道を彩る

桃(もも)の花咲く花街道を夢見て、中川村の大草活性化推進委員会「大草夢クラブ」が昨年春、植樹した花桃が今春、初めての花をつけ、優しい花が街道を彩っている。

同クラブは昨年3月下旬、委員や地区有志ら30人余が中組から美里まで延長500メートルに、60本の花桃の苗木を植えた。

苗は接ぎ木3年生、高さ約2・5メートル。「地域・自然再発見」をテーマに、村の補助を受け、植栽し、同委員会で管理している。

花桃の種類は、赤、ピンク、白、絞りと咲き分ける「源平」で、今年は圧倒的に白花が多い。 -

珍品中の珍品、山ツツジの白の八重が咲いた

駒ケ根市福岡の小出八十二さん(55)=造園業=宅では、珍品の山ツツジの白花の八重が9日開花した。

山ツツジは一般的には赤花だが、まれに白花があり、白の八重は珍品中の珍品とか。

趣味で野生ツツジを育種、栽培する小出さんは、新しい花を求め、山採りの白花山ツツジの種をまき、大切に育て、その中から斑入りや復輪など珍しい花を選別した。斑入りや復輪はマニアの間では流通しているが、八重咲きの白花は全く流通していない。

「1箱種をまいても、芽が出るのは数本と発芽率は悪く、開花までに最低6年掛かる。それだけに突然変異で、見たことがない花が咲くと感激する」と笑顔を向けた。 -

JAフレッシュミズ大学開校式

上伊那農業協同組合の本年度新規事業「フレッシュミズ大学」の開講式が11日、伊那市狐島の本所であった。1期生となる20、30代の女性86人が志を新たに入学した。

地域の担い手である若い世代の女性に、家庭で役立つ知識やJAのことを学んでもらい、豊かな家庭づくりや交流の促進を図ることを目的としている。JA上伊那には現在も女性組合員でつくる生活支援組織「生活部会」があるが、会員の高齢化、若い世代のJA離れが進んでいる。そこで、組合員かどうかにかかわらず、まずは若い世代にJAのことを知ってもらおうという思いもある。

当初の募集は70人だったが、それを上回る応募があった。

受講期間は2年。月1回の講座で子育て、健康、食など、生活に密着した事柄を学んでいく。4分の3以上受講した人には卒業証書を交付する。

入校生代表の浅田聡子さんは「学生という立場になるのは10年ぶり。しっかり学んで毎日の生活に役立てたい」と抱負を語った。

その後、第1回講義があり、駒ヶ根市の紅茶コーディネーター・御子柴直美さんがおいしい紅茶の入れ方を実演。茶葉の種類や原産国について学んだ後、共にテーブルを囲んで紅茶を楽しんでいた。 -

花人唐木さち花の会「花と器」

花の美しさを生かす「器」のことをもっと知ってほしい竏窒ニ、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで11日から、“花人”唐木さち花の会による「花と器」展が開かれている。趣の異なる2種類の器がつくる空間と、それ演出する花々が、訪れた人を魅了している。

唐木さんは伊那市在住。野の花が自然の中で放つ美しさを作品として表現することに取り組んでおり、昨年は四季折々で作品発表してきた。

今回は器とのコラボレーションを企画。器は白磁、焼きしめの2種類で、真田町の奈良千秋さん、松本市の森岡光男さんがそれぞれを手掛けている。

作品にはボケやフジ、クロユリなどが使われている。白磁の持つ凛とした美しさと焼きしめの持つ土の温かさは、同じ草花の異なる一面を鮮やかに映し出している。

唐木さんは「伊那は日本でなくては生まれてこない花が一番美しく咲く場所。自分も育ててみたいと感じてもらえれば」と話している。

入場無料。午前10時縲恁゚後5時。14日まで(13、14日は唐木さんの花会となる)。 -

県市町村対抗小学生駅伝駒ケ根市チーム監督林正俊さん

5月7日に松本市で行われた第2回県市町村対抗小学生駅伝競走大会(県陸上競技協会など主催)に出場した駒ケ根市チームを率い、昨年の第1回大会に続いての2連覇に導いた。「正直、狙っていました」と不敵な笑顔を見せる。

連覇の重圧がかかる中、レースは2区でトップに立ったものの、中盤以降は追いすがる2位チームの猛追を受ける苦しい展開となった。

「それだけに逃げ切って1位でゴールした時は本当にうれしかった。ほっとしたと同時に胸の奥からこみ上げてくるものがありましたね。監督冥利に尽きる瞬間でした」

◇ ◇

元はバレーボールの選手だった。全国大会にも出場するなど中心選手として活躍したが「身長も低い方だし、ある時期からバレーには限界を感じるようになっていた」。

そんな時「選手が足りないから出てくれないか」と誘いを受けて出場した静岡県佐久間町での駅伝大会で「自分でもまったく意外な」区間優勝を果たしてしまう。23歳の時だった。

それまで陸上競技の経験はなかったが、これを機に走ることの楽しさに取りつかれ、毎日10縲・5キロをコンスタントに走るようになる。めきめきと頭角を現し、各地の大会に出場して好成績を収めた。 ◇ ◇

8年前、陸上の底上げを図りたいとの思いを押さえ切れず、地元の小・中学生を対象に中沢RC(ランニングクラブ)を立ち上げた。中学校の陸上部でコーチを務めるなどの経験はあったが、さらに本格的な指導のノウハウを求めて小学生指導者中央研修会に参加。4泊5日の日程で専門家らによる講義を受けたほか、各地の指導者との意見交換で多くの収穫を得た。

「がむしゃらに走り込むだけでは筋肉が硬くなって駄目なんです。タイヤ、鉄棒、階段の昇り降りなど、変化を取り入れながら短距離やクロスカントリーなどの要素も加えていくことの効果を学びました」

クラブに参加する子どもたちは実力も性格もさまざま。不公平にならないようどうまとめていくか竏秩B悩みながら地道に指導を続けてきた。

「結局のところ速くなるかどうかは本人の自覚次第。しっかりした考えを持っている子は強いが、自分はここまで、と線を引いてしまう子は伸びません」

「もっとビシビシ鍛えて欲しい」という保護者からの要望もあるという。

「でも今後のことも考えてやらないと。きつい練習をさせることはできますが、小学生だけで終わっていいのか、ということです」

クラブを巣立った子どもたちは既に100人にもなる。その間、駒ケ根市の陸上は着実に実力を高め、ついに大きな花を開いた。

◇ ◇

「自分でつくったクラブだから思い入れはあります。後任ができれば譲ってもいい気もしているが…。でもまだしばらくは続けたい。思い通りの走りができなくて半泣きで走っていたような子が目標を達成した時に本当にいい顔で笑う。そんな姿を見るのがうれしいんです」

(白鳥文男) -

宮田小クラブ発足会

宮田村の宮田小学校は9日、クラブ発足会を開いた。今年度は運動系、文化系あわせて15のクラブを開講。学年、学級の枠を超えて、1年間打ち込む。

クラブは4年生以上の高学年全員が加入。アウトドアやドミノ、ビーズクラフトなど、一風変わったクラブもあり、児童は自由に選択して決めた。

この日は、メンバーが初顔合わせ。女子ばかり23人が入った手芸クラブも全員で自己紹介し、目標や活動内容などを決めていた。 -

駒ケ根弓道教室開講

駒ケ根市体育協会弓道部(北村弥昌部長)は9日夜、06年度弓道教室を北の原共楽園の市弓道場で開講した。2人の新規受講者を前に北村部長が矢渡しの義(会の始めなどに当たって矢を射る儀式)を行い、講師らが見事な模範演技を見せた。

教室は随時入会を受け付けている。7月7日までの毎週火・金曜日。対象は高校生以上で、初心者も歓迎。受講料は一般3千円、学生2千円(スポーツ保険料、用具代)。問い合わせは北村部長(TEL83・5735)へ。 -

駅前周辺整備で研究会設置へ

宮田村のJR宮田駅前周辺の整備活性化で、具体的に議論を進めていこうと研究会を設置することになった。9日夜開いた周辺住民の懇談会で承認。当初は地権者、住民、村の代表者で構成し、段階に応じて規模を拡大したり、専門家などの助言、参加も仰ぐ考えだ。

村は昨年末から関係する住民を対象に懇談会を開いてきたが、この日は住民側からも「より具体的に研究を進めていく必要がある」と意見が出された。

今後早期に発足する予定。同規模の駅前再開発や中心市街地活性化の先進例から学んだり、補助を受けるための対策など、より具体的な検討を進める。

懇談では「先進的にやっている所を視察してみては」「商業に重きを置くのではなく、人口増を主眼に活性化を考えてみては」などの意見も。

出席者は研究会発足を歓迎し「事業化できるよう、研究を進めていきたい」など前向きな声が聞かれた。

同駅前は空洞化が進み、空き家、空き地が目立つ状態に。防災上の課題も浮上するなど、数十年に渡って駅前整備は村の懸案となっている。 -

ナイターソフト開幕

宮田村ナイターソフトボール会(田中知足会長)は9日夜、宮田球場で開幕式を行った。半年に及ぶリーグ戦には11チームが出場。多くの若手が消防団操法大会の練習で抜ける6月の中断期間には、壮年チーム戦「ますます青春リーグ」を今季も開催する。10月にはトーナメント戦も行い、熱戦を繰り広げる。

開幕式には各チーム、選手が勢揃い。昨季リーグ戦、トーナメント戦の2冠を達成した石沢KSC、リーグ戦準優勝の河原町クラブ、3位のトリケラトプスが優勝旗やトロフィーを返還した。

中越クラブの小田切勝良さんが「村の活性化にもつながるよう、正々堂々と戦う」と選手宣誓。

田中会長も「スポーツ多様化で個人競技の人気が高いが、このようにみんなで集まることができた。互いの親睦を深める良い機会にもしたい」とあいさつした。

始球式に続き、中越クラブとトリケラトプスの対戦で開幕。選手たちは久しぶりの白球の手応えを感じ、プレーを満喫していた。 -

春日公園にソメイヨシノ10本を植える

伊那市の春日公園で10日、ソメイヨシノの幼木10本の植樹があった。

幼木は、西町の商店主らでつくる「ルネッサンス西町の会」(向山等会長、55人)が寄贈したもの。花見時期に新酒祭りを開くなど地域の活性化に取り組んでおり、向山会長は「桜の名所として、末永く市民に愛される公園にしていきたい」と話す。

植樹にはメンバー10人のほか、公園近くの竜西と竜南の2保育園年長児60人、市関係者も参加。

事前に、公園の本丸東側斜面へ植えた高さ3メートルの幼木に、シャベルで土をかけ、大きく育つように願いを込めた。

公園にはソメイヨシノ、コヒガンザクラが約200本植えられ、市振興公社が管理している。 -

【記者室】不審者も疲れる竏猪h犯訓練

2年前の5月10日、駒ケ根市の東伊那郵便局に強盗が押し入る事件が起きた。犯人は近くの東伊那小に逃げ込んだが、住民らに追い詰められて自殺。同小では毎年この日に防犯訓練を行っている▼ある学校の侵入者対応訓練でのこと。日本刀(もちろん模擬刀)を持って教室に押し入り「どけ!」「殺すぞ!」などと怒鳴りながら暴れる不審者役の教諭が突然「ちょっと待って…」と言ってへたり込んだ。息が上がって動けなくなったのだという▼その場に居合わせた職員らは、なるほど、暴れるというのはそんなに体力を消耗するものか、と思い至った様子で大きくうなずいていた。疲れるのは自分だけではない、むしろ侵入者だ竏秩B真剣な訓練で得た思わぬ収穫だった。(白鳥記者)

-

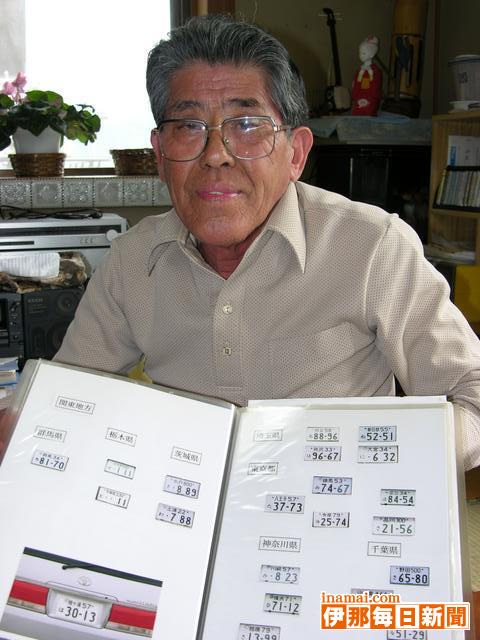

全国の自動車ナンバープレートを撮影

市民のナンバー1を認定する駒ケ根市民チャンピオンに10日、全国に87種あるというナンバープレートすべてを撮影した高坂繁夫さん(76)=町一区赤須東=が認定された。高坂さんは以前自動車整備会社に勤務していたことから自動車のナンバープレートに興味を持ち、5年前に全国すべてのナンバーを撮影することを思い立った。愛用のカメラを手に自動車などで全国を回り、3年半かけて昨年達成した。

最後に残ったのは「沖縄」ナンバー。「沖縄は遠いが行かなければ竏秩vと思っていたところ、思いがけず自宅近くにお目当てのナンバーを付けた車を発見。ついに「全国制覇」を成し遂げたという。高坂さんは「ナンバーの種類はこれからまだまだ増えていくはず。生きているうちは撮影を続けたいね」と笑顔で話している=写真。 -

東伊那小防犯訓練

駒ケ根市の東伊那郵便局強盗事件が起きたあの日からちょうど2年竏秩B犯人が逃げ込んだ東伊那小学校(小川清美校長)は事件の教訓を生かそうと10日、校内への侵入者に対する防犯訓練を行った。警察官扮(ふん)する不審者が校舎2階にある3年生の教室のベランダから日本刀を持って侵入すると同時に児童らは一斉に廊下に逃げ出し、担任教諭は侵入者に児童らの後を追わせまいと教室内の机やいすなどで必死に防戦。駆け付けた数人の職員らとともにさすまたや木刀などを手に侵入者と対峙(たいじ)した=写真。が、間合いが近過ぎて日本刀の餌食に…。見守っていた駒ケ根署生活安全刑事課の署員らが止めに入り「正面に立っては危険」「自分の方から向かって行ってはいけない」などと助言した。教諭らは警察官の指導を受けながら何回も訓練を繰り返した。

同小は事件発生を機に毎月15日を防犯安全の日と定め、児童らが携帯する防犯ブザーの点検などを行っているほか、毎年5月10日には全校防犯訓練を行うことにしている。

事件は04年5月10日午後5時ごろ、東伊那郵便局に強盗が押し入って現金を強奪。同小の敷地内に止めてあった車の中で包丁で胸を刺して自殺した。児童らは既に全員が下校していたため、犯人と遭遇する事態は免れた。 -

宮田村で男児水死

9日午後5時50分ごろ、宮田村町三区の会社員宮嶋秀幸さん(34)の長男秀斗君(3つ)が自宅近くの用水路でうつ伏せになって倒れているのを秀斗君を探しに出た祖父が発見。村内の病院に収容したが、午後7時15分、転院先の駒ケ根市内の病院で死亡が確認された。

駒ケ根署の調べによると秀斗君は夕方、姉(5つ)と2人で自宅北側にある用水路で水遊びをしていた。姉が帰った後も1人で水遊びを続けるうち誤って用水路に転落し、流されておぼれたものとみられる。用水路は幅約60センチ、深さ約40センチのU字溝で、水深は約20センチ。流れはかなり速い。 -

リトミック教室(前期)始まる

箕輪町公民館の「おかあさんといっしょ!リトミック教室(前期)」が10日、町文化センターで始まった。31組の親子が、音楽に合わせて歩いたり走ったりして楽しんだ。

ピアノに合わせて体を動かしたり、カスタネットや鈴を使ってリズム感覚を育てる入門講座。本年度中に3歳になる子どもと保護者が対象で、毎回、定員を上回る申し込みがある人気教室。全8回で、辰野町で音楽教室を主宰する玉田恵美子さんが指導する。

初回は、ピアノの音に合わせて歩いたり、チョウになって手をひらひらさせながら歩くなどリトミックに慣れることから始めた。子どもと母親のスキンシップを大事にし、手遊びで一緒におむすびをぎゅっぎゅっと作る、子どもを抱き上げる、くすぐるなどさまざまな要素を盛り込んだリズム運動に熱中。子どもたちは声を上げて笑ったり、部屋の中を駆け回ったりして楽しんでいた。 -

ひまわりの里づくり三峰川沿いで今年も 園児が種まき

伊那市長谷総合支所、国土交通省三峰川総合開発工事事務所などが取り組む「ひまわりの里」づくりが10日、長谷杉島の三峰川沿いにある休耕田であった。長谷保育園の園児たち約20人が集まり「大きくなって」と願いながら種をまいた。

水源地花いっぱい運動の一環として、上下流域の交流と水源地の大切さをアピールする目的。「ひまわりの里」づくりは1992年から、美和ダム、戸草ダム周辺を花でいっぱいにしよう竏窒ニ取り組んでいる。

地域住民が所有する約4アールの休耕田を借りて実施。園児たちは種が入ったバケツを手に、地元老人クラブや職員らとともに用意した1・5キロを約30センチ間隔で2粒ずつ畝にまいていった。優しく土をかぶせると「できた」と作業完了を声に出して確認し、大きな花が咲くのを期待した。

関係者によると8月中旬ころには花が咲きそろう。自分たちの背丈よりも大きくなったヒマワリを見学に、もう一度訪れる予定だ。

ヒマワリの種は上下伊那の小中学校、高校、各市町村庁舎などの120カ所にも配布して栽培を呼びかけ、「水源地花いっぱい運動コンクール」で大きさや高さ、見栄えなどを審査する。

詳しい内容の問い合わせは、伊那市長谷総合支所建設水道課(TEL98・2211)へ。 -

交番相談員の制服完成 「着ると気持ち引き締まる」

県内の交番相談員の制服がこのほど完成した。10日から、伊那署管内の伊那市駅前交番2人、箕輪町交番1人、高遠町交番1人の計4人も制服を着て、仕事に励んでいる。

空き交番対策として警察官OBなどが務める交番相談員。これまで私服に名札をして職務にあたっていたが、交番を訪れた人には分かりづらいとの声があり、4月の増員に合わせて制服を作った。

色やデザインは警察官の制服に似ていて、合服は上下が紺色。左胸には「長野県警察」、背中には「交番相談員」と記され、腕や制帽にはサクラをデザインしたマークが付いている。

伊那市駅前交番の交番相談員の小松俊之さん(64)は「やはり制服を着ると気持ちが引き締まる」と気合が入っていた。 -

南箕輪村でゆったり水中教室開講

自分の健康は自分でつくろう竏窒ニ10日、高齢者の介護予防などを目的とした「ゆったり水中教室」が南箕輪村のふれあいプラザで開講した。

65歳以上を対象とする講座で、負荷の少ない水中運動に取り組みながら介護予防や体調改善を目指す。無理せず楽しんで取り組めるため好評で、個人差はあるが関節痛の改善、体脂肪減少などがそれぞれ見られるという。

初日は自己紹介と体力測定、身体検査を実施。参加者は「一日でも長く自分の足で歩きたい」「体重を減らしたい」などと意気込みを語っていた。

講座修了の直前にも同様の測定をして、改善の度合いを見る。

65歳以下を対象とした「すっきり水中教室」は、現在参加者を募集している。

対象は村内在住の65歳以下。6月7日より約5カ月間で全17回開講する。場所はふれあいプラザで午後3時縲恁゚後4時半。初日は水着の販売あり。

問い合わせは村役場住民福祉課(TEL72・2105)へ。 -

シルクミュージアムで銘仙展

駒ケ根市東伊那の駒ケ根シルクミュージアムは第11回特別展「大正・昭和前期の心華やぐおしゃれ着 銘仙」展を6月4日まで開いている。栃木県の着物収集家川田穣さん所蔵のコレクションのほか、市民らから寄せられた銘仙約50点を展示。華やかな着物の数々が訪れた人たちのため息を誘っている。当時の有名美人画家の手になる銘仙を描いた絵画やポスターなども併せて展示している。

銘仙は大正から昭和初期にかけて流行した平織りの普段着。明るく、美しい模様と、軽く優れた着心地で庶民らを中心に長く愛用された。

午前9時縲恁゚後5時。水曜定休。入館料は小・中学生100円、高校生以上300円(団体割引あり)。問い合わせはシルクミュージアム(TEL82・8381)へ。 -

赤穂東小春の交通安全教室

駒ケ根市の赤穂東小学校(熊谷正校長)は9日、3・4年生を対象に春の交通安全教室を開いた。駒ケ根警察署員3人を講師に招き、児童らに自転車の安全な乗り方などを指導した。

自宅から自転車を持ち込んだ児童らはヘルメットを用意してグラウンドに集合し、署員らの説明を受けた。「一番大切なのは交差点で急に飛び出さないこと。自転車のサイズが体に合っているか、ブレーキやハンドルは正常かについてもよく確認すること」と注意を受けた児童らは1人ずつ学校周辺の道路に出て実践訓練=写真。交差点など道路の要所に立った警官や教諭らに指導を受けながら安全運転のポイントを学んだ。中には自転車が大きすぎて両足が地面に着かず、注意される児童もいた。

1・2・5・6年生の交通安全教室は12日に行われる予定。

79/(日)